地震应急期间现场防震减灾科普宣传的路径研究

2021-12-16刘允林徐仙鹏姚兰罗彬

刘允林,徐仙鹏,姚兰,罗彬

(陕西省地震局,陕西 西安 710068)

0 引 言

地震多、强度大、分布广、灾害重是我国的基本国情[1]。习近平总书记指出“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼”,要“建立防灾减灾救灾宣传教育长效机制、引导社会力量有序参与”,为防震减灾科普工作提供了根本遵循,指出了明确方向。党的十九届五中全会提出,“统筹发展和安全,建设更高水平的平安中国”“坚持人民至上、生命至上,把保护人民生命安全摆在首位,全面提高公共安全保障能力”。地震安全作为平安中国重要组成部分,是推动我国全面建设社会主义现代化强国的重要方面。根据实施时间、内容不同,可以将防震减灾科普分为日常科普和震时科普。日常科普侧重与常态化科学知识普及,震时科普侧重于地震(主震)发生后,是与震例相关的科普[2],震时科普以满足人民安全需求为重点,具有针对性。震时科普服务,需要面向公众、面向问题解决、面向个性化需求、面向专业性及权威性知识需求,极其重要、极其复杂。防震减灾工作实践经验证明,加强震时科普工作,对公众正确认识地震、提升自信、克服恐慌情绪具有重要作用,有利于增强公众震情观念和防震减灾意识,有利于提高地震应急整体效率。震时科普工作可以满足全媒体时代公众希望能够随时学习地震安全知识这些新的要求,在地震灾难来临时将损失降到最低。

提高地震灾害综合防治能力,积极融入“全灾种、大应急”管理体制,震时科普工作需开拓新格局,防范化解地震灾害风险的转型要求。如何更好地做好震时科普服务,是应急管理领域一个亟待深入研究的问题。近年来,防震减灾工作者一直在探索加强震时科普效果的方法。吕弋培等通过四川省地震部门震后应急的应对实践,总结地震现场、后方应急宣传的做法,对震后现场科普工作有一些思考与体会,认为应建立上下沟通、左右配合的震后科普联动机制,应重视与主流媒体的合作等[3]。赵永认为,随着社会经济发展和公众科学素养提升,震后科普面临着新的形式和挑战,科普宣传的专业性要求不断提高,领域的广泛性要求越来越大,信息的时效性要求越来越快,获取的便捷性要求越来越高[4]。2020年中国地震局发展研究中心对系统内外借助新媒体平台开展地震科普工作单位和个人进行了统计,对宣传效果进行了分析,认为社会力量参与的市场机制作用发挥不充分,科普平台建设滞后[5]。王明等通过调查发现,虽然各级政府对应急科普机制进行了有益的探索,但是,总体上并未形成比较成熟的体制机制[6]。从已有的研究文献可以看出,研究者对地震应急期间地震现场防震减灾科普宣传工作缺乏通用的、系统的研究,对如何有效开展地震现场科普服务的基本路径和范式研究不够。本研究在调研分析近几年7个有较大影响的地震基础上,梳理当前震时科普现状与问题,探索提出开展震时科普服务的路径,以期为将来可能出现的突发地震,做好地震应急期间地震现场防震减灾科普宣传工作提供参考和借鉴。

1 震时应急科普现状

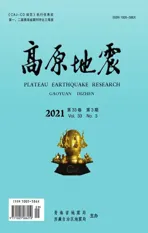

选取了2013年4月20日四川芦山7.0级地震、2013年7月22日甘肃岷县漳县6.6级地震、2017年5月11日新疆塔什库尔干5.5级地震、2017年8月8日四川九塞沟7.0级地震、2018年9月12日陕西宁强5.3级地震、2019年6月17日四川长宁6.0级地震、2021年5月21日云南漾濞6.4级地震等近几年7个有较大影响的地震作为样本,每个地震样本随机采访震区民众100名,从震时能否及时方便了解防震减灾科普信息,了解科普信息的主要渠道是否是电视、报纸、广播、宣传折页,科普产品能否满足群众信息需求,震时各防震减灾科普部门提供的科普内容是否大体相同等方面进行调查统计,图1是统计结果。

图1 震区现场防震减灾科普工作调查统计

从统计结果不难发现,调研地存在适用震时现场防震减灾科普的产品不足、震时现场防震减灾科普资源整合开发不足、科普效率低等问题,震时现场防震减灾科普工作仍面临着不少挑战。

以下主要从提供震时科普产品、整合利用地震应急资源、选择震时应急方式方法3个方面展开,梳理当前震时科普现状与问题。

1.1 防震减灾科普产品——适合应急现场的不多

目前防震减灾科普宣传品的类型主要有图书、短视频、宣传册、广告、讲座、培训、演习、音像制品、软件、数字地震科普馆等[7]。

而在震情环境下,公众处于紧张焦虑中,迫切需要简洁、权威应急信息。笔者在甘肃岷县漳县、四川长宁等地区调研时,震区群众普遍反映所发的宣传资料太复杂,语言不够“接地气”、与震区的实情联系不紧密等问题,公众反映没时间看,而且也看不懂。

应急科普内容应科学、权威、通俗,正本清源。调研中发现防灾减灾、应急救援的科普作品数量规模参差不齐、科普内容信息零散,缺乏长效性、基础性的科普内容支撑,内容质量,缺乏权威专家的审核,宣传内容也较偏向于应急避险等方面,而从科普角度展开的报道仅限自救互救技能类知识点等知识宣传。震后应急科普产品的科学性、权威性和针对性有待提高,相关工作还有待进一步完善。

1.2 地震应急资源——整合开发不足

震时应急、科技、科协、教育等政府相关部门和社会各界踊跃积极,开展形式多样的科普活动,在克服恐慌情绪、提高应急避险技能等方面起到一定作用,但应急资源缺少有效整合,科普产品信息缺少共享机制,缺少一个平台进行有效整合,缺乏统一性。震时科普宣传各行其是,容易出现不同声音,公众往往难以适从。科普产品低水平重复,科普过程中各行其是,容易出现不同声音,公众往往难以适从。

1.3 震时科普方式——渠道和方式偏传统

震后科普必须及时、广泛。从公众传播角度看,调研地区震时科普主要通过宣传单页、电视、报纸、广播等传统渠道与方式展开应急宣传,缺少与公众的对话与互动,多为自上而下的宣教式科普。新技术新成果的科普转化不够,科普平台建设滞后,高质量科普作品创作与推广不足,共建共享的资源库尚未形成。传播渠道和方式较为传统,其深度和广度均有待提升。

2 加强震时科普有效路径的探索

2.1 开发震时对口科普产品

地震应急中的应急科普知识,涉及地震学、地球物理学、地震地质学、医学、心理学等多个学科,应各取所长,充分发挥各学科专长、应急各系统资源优势,共同完成应急科普中的知识服务工作,大力开发适合震后应急科普宣传的产品。

震时科普应因地制宜,需要建立一定的日常内容储备,包括地震易发区的震例情况和地震地质背景、针对区域典型民居承受震害的结构破坏危险性的判断方法、应急避险和自救互救技能类知识点等,真正体现应急科普的以防为主、科学应对的应急科普理念和精神。同时发挥科研院所、高校、社会研究机构科普源头创新作用,鼓励院士、优秀科学家和优秀科技创新团队丰富科普创作与产出。加强科普内容与国家重点科研项目和重大科学工程融合创作。充分利用科普资源,依托中国地震科学实验场、深部探测技术与实验研究专项、灾害风险调查和重点隐患排查工程、地震易发区房屋设施加固工程等强化科技、项目成果科普转化,提升科普产品科学性、权威性。针对不同人群精准分类、精准匹配,推出一批少数民族语言、手语、盲文等科普产品,提高防震减灾科普多元化供给能力。考虑到信息传播的需要,所有内容尽量按照简洁、通俗的语言来描述。日本是地震灾害最为频繁的国家之一,震时发放《市民手册》(内容包括:防灾减灾、教育、医疗、急救、环境、生活、保险等)和《西宫市民手册》,并在《市民手册》中标明潜在致灾因子的区域,让居民了解灾害风险[8],在震时现场科普宣传工作方面,值得参考。

2.2 整合开发震时科普资源

震时科普的开展需要汇聚各方资源、多学科专家参与,在全国范围内形成一批专业化的应急科普资源开发、传播机构,丰富应急科普资源供给。构建“平时—震时”工作机制,形成政府、专家、媒体多维合力。扩大震时科普社会化途径。深化与应急、科技、科协、教育等相关部门、行业的战略合作,充分发挥地震各级学会、协会等社团作用,通过召开研讨会、开展相关科普创作能力提升的培训,解决科普产品低水平、重复建设的问题,探索创新跨行业、跨领域的科普合作模式。建设震时科普资源库,规范震时科普服务与产品标准。重视科普智库的建设,为震时科普提供资源(专家资源、科普资源)和决策咨询,更好地服务政策、服务社会、服务公众需求[9]。

在整合开发震时科普资源的基础上,充分运用网络技术,建立网络震时科普云,推动网络震时科普资源的共享。发挥省市县地震主管部门信息发布平台作用,统筹用好各类新媒体平台资源,实现震时科普内容一次创作、多次开发,全媒体呈现、多渠道推送传播。依托“科普中国”校园e站平台,创作、引导优质科普资源进入中小学校园。整理各类现有各类优质科普内容,建立震时科普智能知识服务平台,按照主题进行分类和编列条目,形成公众可以在线按需检索的科普“信息中心”和“数据超市”,实现宣传口径统一,满足公众对权威地震应急信息与知识的获取需求。为社会公众和各级政府部门、行业组织提供多种界面(网页、公众号、自媒体、智能终端APP、小程序等)的全天候震时科普信息精准服务。

2.3 拓展震时科普传播路径

地震具有突发性,震时科普强调时效性,在日常内容储备的基础上,需要对震时信息采集和加工,通过各种方式及时告知公众,包括震后趋势判断、震情信息和基于震害快速评估的受灾影响描述等[10]。

组建新媒体传播矩阵,发挥地震系统科普网站和新媒体平台矩阵传播优势,提高智能化科普服务水平。依托大数据、云计算、移动互联等信息技术手段,深度挖掘并用好满足公众需求的社交媒体等信息平台,围绕用户数据创新科普服务模式,实现科普信息即时获取、精准推送,强化科普知识的数据化运营和管理,利用网络社区内用户关系构建科普传播氛围。推进震时科普融入社会媒体、公众媒体,融入公共科普馆,提高传播能力。

在防震减灾科普教育基地和示范学校中布设全媒体终端,提升震时科普宣传覆盖面。充分发挥中国地震台网速报新媒体龙头效应,强化中国地震局官方网站、新媒体平台在科普传播中的作用,创建防震减灾科普融媒体中心和中国地震科普网品牌,打造可视化交互科普产品。鼓励传媒、广告等相关行业和各类机构加大防震减灾知识、热点事件、人物和重大科技成果的传播力度,提升科普传播效益。

据调研,目前地震、应急管理、消防部门基本上都开通了新浪微博和微信公众号,借助新媒体平台开展科普工作。也有不少科普博主自媒体和民间地震科学爱好者自媒体自发进行科普宣传。国内具有一定影响的地震应急科普新浪微博账号有139 个、微信公众号102 个、抖音号41 个[10]。地震、应急管理、消防等官方自媒体是地震科普的主力军,逐渐形成传播矩阵。

对发生在偏远通信不畅地区的地震,应根据实际情况,发挥传统渠道与方式不受通信条件限制的优势,展开应急宣传工作。例如,新疆维吾尔自治区地震局在塔什库尔干5.5级地震现场编制《地震服务专报》(图2),告知震区群众做好余震防范、临时安置、饮水安全等注意事项,应急人员及时把专报张贴到临时安置点和群众家中,这些做法起到很好的宣传效果。

图2 塔什库尔干5.5级地震现场编制《地震服务专报》

建立防震减灾国际合作机制,学习借鉴其他国家的经验,推进科普资源国际共享,保护科普作品知识产权,充分利用“一带一路”“中国—东盟”等扩大震时科普国际影响,为其他国家开展震时科普提供中国智慧、中国方案,提高国际影响力。

3 结 语

地震应急期间地震现场防震减灾科普宣传对于提升民众防范地震灾害风险的能力发挥着重要作用,考虑科学技术不断进步、公众需求发展变化,震时科普的内容形式不是固定不变的,应不断发展变化,与时俱进,要在公众感兴趣、喜闻乐见、容易接受的“新”上下功夫,才能推动震时现场防震减灾科普宣传工作持续健康发展。