澳門文化特質的學術認知

2021-12-15朱壽桐

朱壽桐

[關鍵詞]澳門文化 特質 特色 認知

澳門雖小,卻是一個有文化的地方,並且富有自己的特色;澳門文化的特色是,華洋雑處,中葡交並,東西交流,多元共生;澳門文化巨大的包容性不僅在於無問西東、無論教派,還在於優劣並存、良莠雜陳……這些幾乎可以説是澳門研究者、關注者的共識。不過,這樣的共識所反映和描述的都是澳門文化的特色,如果聚焦於澳門文化的特質,問題就顯得較爲複雜。大多數研究者更願意將澳門文化的特色模糊爲甚至等同於澳門文化的特質,這導致關注澳門文化的讀者多將澳門文化的特色當作特質,或者根本就不在乎、也無興趣去深究澳門文化的特質。

對於像澳門文化這樣歷史資源十分豐富、內涵構成非常複雜的文化形態來說,必須從特質性甚至本質性方面加以把握,纔能達到文化歷史認知、現實認知的精準度和深切度。這既要防範那種以特色代替特質的學術傾向和文化傾向,也應警惕那種將文化特色誤當作文化特質或者以文化特色認知含混於文化本質認知的粗概的學術把握方式。

一種有價值的文化形態必能顯示其獨特的文化內涵和文化特色,這樣的特色足以能廓清它與周邊文化形態的區別性,顯示其自身的獨特魅力。但這樣的特色認知並不能取代這種文化形態的本質認知,因爲一種文化的本質特性代表着這種文化的基本質地和基本傾向,體現着這種文化的本質方面的特性與定位,是把握這種文化的核心價值和魅力資源的關鍵路徑。文化形態與其他社會意識形式一樣,其特質與特色的關係是一種基本的哲學範疇。文化特質是決定性的,是本體性內涵要素的呈現,而文化特色是被特質所決定的,是特質的一種外化呈現的樣態;文化特色的揭示可以反過來推導文化特質的基本風貌,文化特色的顯現勢必指向文化特質的價值內涵。

一 澳門文化的形態特徵與生態分佈

要釐清澳門文化的特質甚至本質,還必須從釐定澳門文化的諸種特色開始。因爲,文化特色常常寓涵着文化特質,文化特色是文化特質的外在表現;同時,一定的文化特色有時可能掩蓋相對應的文化特質,甚至誤導人們的文化認知,讓人們對文化特質的認知走向相反的方向。

澳門文化的特色當然是源於澳門作爲華洋雜處、族群衆多的社會形態,多元宗教、多種語言的社會結構,時代悠久、盤根錯節的歷史淵源,這些不單是澳門研究者可以如數家珍、娓娓道來,即便是對澳門粗有瞭解的讀者也能大致說出其中的原委。有學者概括,澳門至少存在着“華人文化,葡人文化(包括土生文化);有傳統文化與時興文化;有純粹文化與通俗文化;有宗教文化,建築文化、語言文化、法律文化、風俗文化、體育文化、飲食文化、節日文化、節令文化;還有澳門特色的博彩文化;華人文化中還有龍舟文化、天后文化、觀音文化、關公文化等”①陳樹榮:“澳門文化特色及其前景”,《澳門日報》1994-06-26。。一些研究者試圖以窮盡列舉的方式研究澳門文化的各種現象,但總是難以真正完成,因爲“文化”範疇過於寬泛,澳門文化的構成無論其歷史還是來源都十分複雜,於是,像這樣的列舉雖然顯得非常雜多,其實還是遠遠不夠;於是,有人從不同角度涉入澳門文化的話題,引發出不同的文化觀察和文化命名,不僅有時興文化與傳統文化之分,也有中國文化與葡國文化之分,還有殖民地文化與移民文化之分,另外從文化品性上來判斷,還有優良文化與劣質文化、積極文化與消極文化、正面文化與負面文化之分等等,但這些都是文化評論和文化品相分析的結果,實際上已經離開了澳門文化的類型構成。

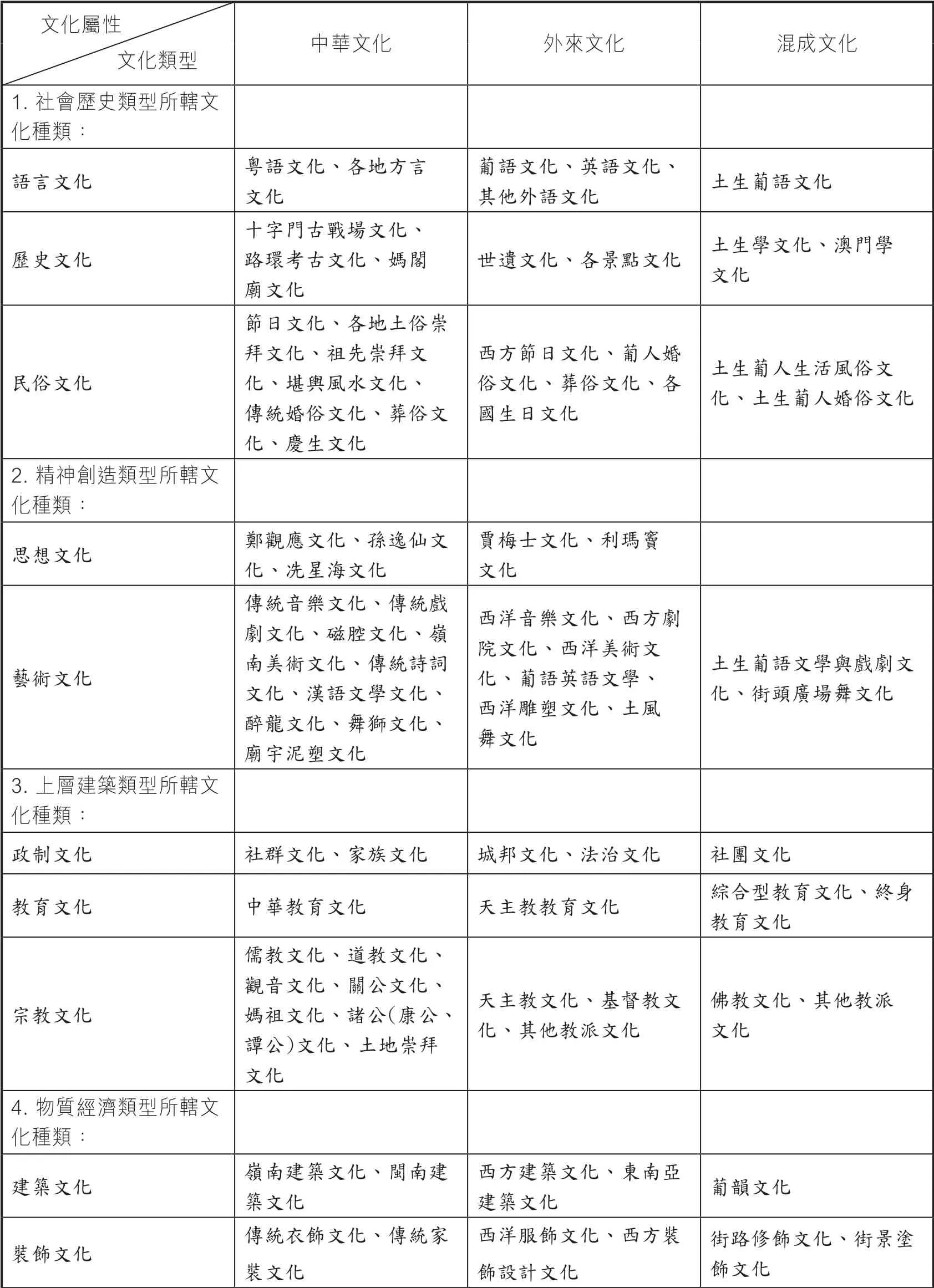

學術事實證明,關於澳門文化的個案性列舉,衹可能越來越多,越來越龐雜,越來越繁複,終至越來越含混,也可能導致越來越雜亂無章。應該將紛繁複雜的澳門文化通過類型構成進行層次分析和邏輯分類,這樣纔可能避免個案列舉所造成的淩亂與漫無頭緒。從類型構成來分析澳門文化,似應根據基本屬性分爲中華文化、外來文化和在歷史演進中的中外混成文化這三種屬性;而這三種屬性之下,又不均勻地展開着五個文化類型,即語言文化、歷史文化、民俗文化構成的社會歷史的文化類型,思想文化、藝術文化構成的精神創造的文化類型,政制文化、教育文化、宗教文化構成的上層建築的文化類型,建築文化、裝飾文化、飲食文化構成的物質經濟的文化類型,衛生文化、競博文化、傳媒文化、行爲文化構成的生活方式的文化類型(參見表1)。

表1 澳門文化構成表

飲食文化中華傳統美食文化、各地美食文化、手信文化西方傳統美食文化、葡國美食文化、東南亞美食文化、洋酒文化地名文化5.生活方式類型所轄文化種類:澳門特色美食文化、美食之都文化衛生文化傳統養生文化、氣功文化、中醫文化體育文化、醫療文化競博文化擂臺文化、傳統娛樂文化、龍舟文化博彩文化、賭馬文化傳媒文化體制媒體文化自由媒體文化賽狗文化、賽車文化行爲文化聯誼(懇親)文化、秘密社會文化旅遊文化、酒店文化、消費文化小型大衆媒體文化行車文化

按照表1所示,澳門文化具有三種屬性,五種類型,十五個文化類別,近一百二十種文化現象。當然,這樣的統計仍是粗概的,因爲不少文化現象未能囊括其中,有些衹是代表性的列舉。例如,語言文化類型中的“其他語種文化”,在澳門實際上難以盡述;再如,宗教文化類型中,外來宗教文化也不僅僅是天主教、基督教文化,至少還有伊斯蘭教文化、巴哈伊教文化等等,品類繁多的民間信仰尚未核計在內。從文化形態的概念層次而言,澳門最具醒目特色的是“政制文化”“競博文化”,這兩個概念有爲澳門文化量身定制的意味。

澳門以“東方賭城”爲俗稱,“博彩文化”概念爲許多研究者所認同。實際上,澳門是一個典型的東方冒險家的樂土,除了博彩以外,澳門在相對漫長的歷史文化積澱中還有擂臺文化,金庸武俠小說的重要生活與素材起源便是澳門的打擂文化。有資料表明,1954年,香港白鶴派代表陳克夫與香港太極派掌門吳公儀在澳門設擂臺比武,而且大肆宣傳,動用何賢親臨裁判,此事哄動當時的港澳兩地,更成爲武俠文化的一種誘因。①胡竹峰:“金庸武俠的快意恩仇”,《大衆商務》8(2011):90。擂臺賽是一種競技比賽的傳統樣式,迥然不同於博彩文化以“運氣”一博勝負的運作方式,不過同時又帶有一定的競博色彩,所以應該被概括爲競博文化。此後,澳門持續了較長時間的國際賽車運動,也同樣顯示着這一特定區域的競博文化的內涵。毫無疑問,澳門的競博文化更多地打上了傳統民間文化的烙印,中華文化的主流位置同樣得到明顯的呈現。

澳門的節日文化非常值得研究。這裏是一個節日衆多的社會,中國傳統節日固然會在這裏得到隆重紀念,西方重要的傳統節日當然也會悉數慶祝。除此之外,東方傳統宗教的一些節日如佛教的“佛誕日”,西方天主教的一些重要節日如“聖母無原罪日”等等,都會以公衆假期的方式進行紀念與慶祝。這樣的節日文化,生動地體現了中華文化爲主流、多元文化並存交流的文化和諧局面。也衹有在澳門這樣一個多元文化並存的社會,纔可能如此充分地運用廣博的節日資源,使得這個社會充滿着節慶的歡快與平和。

關於澳門文化形態的統計分析,乃是基於澳門文化的特徵和特別內涵所設計的一種“口徑”,因而並不追隨其他研究著作對文化類型分析的嚴整性與系統性。例如,在《中國新文化百年通史》中,論者認爲文化分爲物質文化、制度文化、精神文化三大類型,“在每一種文化類型之中,又可以分爲若干個文化種類”②朱壽桐 主編:《中國新文化百年通史》(南京:南京師範大學出版社,2017),上卷,第5頁。,即將文化類型又分爲“次類型”和具體文化形態的層次,並有這樣的統計表呈現(見表2)。

表2 文化類型與價值構成統計表

這是從一般文化類型與價值構成的角度進行系統分析的結果,並不適合較爲微觀的澳門文化。澳門文化的分析較爲適合上述類型與屬性的分類,因爲其形態較爲易於認知與把握,不需要在類型與次類型之間再行分類。

從制度文化方面考察澳門文化形態,情形會顯得相當複雜。例如,澳門的政治文化更準確的表述可能是“政制文化”。澳門具有與其他地區完全不同的政治生態,其特殊的法律制度、行政制度、社會運行制度決定了它政治生態的獨特性。由於澳門形成的歷史慣性是政黨組織運作的缺席,而代之以最爲普遍、密集的社團運作;澳門的社團數量與其人口比例應處在全球最大值,其中有一些社團起着一定的政治作用,發揮着政治運作的功能,但絕大多數澳門社團其實與政治運作無關,因此,將澳門社會概括爲“社團政治”①劉祖雲:“澳門社團政治功能的個案研究”,《當代港澳研究》2(2010):179。多少有些誇張。以社團運作爲基本政制結構的澳門社會體現的實際上是一種獨特的政制文化,而不是特別的政治文化。固然,有些對澳門政制運作瞭解甚深的專家注意到,一些重要社團“兼有部分政府職能,出現了社團功能‘擬政府化’現象”②婁勝華:《轉型時期澳門社團研究——多元社會中法團主義體制解析》(廣州:廣東人民出版社,2014),第217—218頁。;這樣的現象應該會在社會發展的過程中面臨着改變,因爲就普遍的社會運作情形而言,即便是體制相當龐大的傳統社團,如果“兼有部分政府職能”的成分,並在一些社團功能上“擬政府化”,這對於民主政制下的社會管治的公平性勢必形成一定的挑戰。

關於澳門社團在澳門政制文化中的作用,這樣的觀察是準確的:“社團組織帶動的澳門異常活躍的非政府社會活動及志願性市民活動,使得社團全面滲透於澳門的經濟、政治、文化等各個領域,並成爲澳門社會的一個標誌性的特徵。”③馮邦彥、何曉靜:“回歸以來澳門政治生態的基本特點與發展趨勢”,《“一國兩制”研究》5(2017):32。這樣的概括,一方面突出了澳門社團在各個領域的重要作用,其中也包括政治領域;另一方面,將這樣的作用限制在“非政府社會活動”或“志願性市民活動”方面,這便是澳門政制的重要特色,所體現的是澳門特色的政制文化。這種政制文化以社團活動爲基礎,是一種非常獨特的社團參與式的政制文化。

澳門不僅有文化,而且其文化形態相當豐富,其文化構成相當複雜,其文化類型相當特殊。這樣的豐富性,使澳門文化贏得了醒目的地位和學術關注度;這樣的複雜性,造成了澳門文化特質認知的難度;這樣的特殊性,令澳門文化特色認知常常被誤當作澳門文化特質認知。澳門文化研究既應全面而準確地認知澳門文化形態的豐富性,更應從澳門文化的複雜構成中析理出澳門文化的特質,而不能將澳門文化的特色認知混淆於有關它的特質認知。

二 澳門主流文化與多元文化的複雜呈現

澳門是一個歷史悠久、人種繁多、文化多元的特殊地域,文化的呈現非常豐富。但要從總體上概括澳門文化,就必須把握澳門文化的主流方面,因爲主流文化代表着澳門文化的特質,也體現着澳門文化的特質。在這裏,文化的特質把握與特色把握具有嚴格的區別性。特質把握必須依賴於文化主流的分析,而特色把握則可以着眼於多元文化並存的現象的揭示。

將澳門文化的特色與特質相混淆的認知習慣,應該是以“Macaoese”的命名爲開端。澳門土生葡人以及他們自創的土生葡語是澳門文化的一大特色,甚至可以說是一大亮點,但並不意味着這樣的特色和亮點就能夠體現澳門社會的本質和澳門文化的特質。將這一群人直接命名爲“澳門人”,將這種語言直接命名爲“澳門語”,顯然是以特色認知代替特質認知,或者用特色認知轉註文化特質。關於澳門文化特質的認知,應該直接進入澳門文化主流品質的統計學論證和邏輯學論證,而不能倚重於這種轉註法,習慣性地將文化特色詮釋爲文化特質。

澳門雖然從開埠之初就是一個華洋雜處的特別區域,西方文化以某種強勢的姿態就此選擇了進入中國的門徑,但這裏畢竟是中國人的居住地,洋人以外來者的身份進入,是包括洋人在內的所有人都非常清楚並且從未忘記過的。有關社會關係的這種歷史記憶,決定了與洋人同時進入的外國文化必然處於客席狀態,這一地區的主體文化、社會基礎文化當然是中華文化。

考察一個地區的主流文化必須從主體文化的角度切入,而一個地區的主體文化的理論認定應該以這個地區人群結構的“巨系統”考察爲基礎。特別是在多元文化並存發展的諸如澳門這樣的地區,認定社會人群結構的“巨系統”不僅是必要的,也是非常容易的。按照社會學的學術邏輯,認定一個地區人群結構“巨系統”的統計學方法,可以這樣進行表述:一定區域一定文化主體人群在數量上超越於其他文化主體人群總和的300%,就應該並且能夠構成該地區社會文化的“巨系統”。這樣的統計,是依據社會人種分佈的可見概率理論。假設一個村莊的居民平均出門的概率是1/3,在一定時段居民在這個村莊的可見率爲1/9,大概率意義上,佔據這個村莊70%的“巨系統”人群的成員就有可能在大部分時段被當作100%的人群成員得以呈現。因此,一定人群成員衹要達到其他人群總和的300%,就可能被當作這個社會單元的“巨系統”加以對待。這時候,“巨系統”的人群文化就勢必成爲這一地區的主體文化和主流文化。

這樣的數據設定用來分析澳門社會人口結構是非常合適的。澳門社會的中國人群與其他族裔的比例,在近百年來一直維持在20:1,即中國人群的數量是這一地區其他人群數量總和的2000%,遠遠超出300%的概率倍數,無疑這個地區早已形成了以中國人爲“巨系統”的社會結構。回歸以後,主要來自中國大陸的新移民大幅增加,現在,澳門的中國人群已經達到其他族裔人群總和的3000%,是社會“巨系統”概率要求的10倍。儘管澳門的人口近二十多年來處在不斷變化、發展之中,但文化人群的數據結構始終以中國人爲“巨系統”,而且這種“巨系統”呈現越來越大的趨勢。在多民族雜居、體量狹小的澳門社會中,中國社會文化的主體優勢和主流地位始終穩固,且在不斷擴大。

“巨系統”人群是一種社會概率和統計學觀察的結果,置諸具體的主流文化考察之中,尚需考察一定的文化環境、文化氛圍的影響因素。一般來說,一定社會的“巨系統”人群的主體文化能夠決定並體現本地區主流文化,但如果圍繞着該地區的環境文化具有強烈的異質性和影響力,則會在相當程度上消解這一地區“巨系統”的文化輻射力和影響力,從而取消一定意義上“巨系統”對該地區主流文化的決定作用。例如,在國外以唐人街爲典型地區的華人社區,或者在美國西部的一些華人集中居住地,華人在一定的區段同樣會構成“巨系統”的族裔集群,但是否可以斷定這樣地區的主流文化就一定會體現爲中華文化?答案是不盡然。考慮到許多唐人街周邊地區往往是一個城市秩序較亂的區域,雖然該區域的華人一定意義上形成了數量上的“巨系統”,但中華文化並不在該區域獲得並保持主流地位。這體現了作爲環境文化、氛圍文化的所在國文化,以一種巨大的強力消解了中華文化在該地區本可能有的主流位置。但澳門文化並非如此,因爲澳門的環境文化和環繞氛圍是濃烈、厚重的中華文化;受到中華文化直接承傳的主流文化,與嶺南文化以及通過客家文化聯繫中原文化的中華傳統文化,都從不同角度擁抱着澳門文化,作用於澳門文化,對澳門文化的主流成分起着強化與促進的作用。

也許可以將澳門文化的考察置諸澳門的另一種文化氛圍——濃郁的天主教文化的觀察之下,得到的結論是,天主教文化雖然已經成爲該地區非常濃重的文化氛圍,但遠未形成減弱甚至消解澳門以中華文化爲主流的“巨系統”效應。在澳門,天主教成員仍以華人爲主。據澳門回歸前夕的統計,澳門天主教教區共有2.3萬人入教,其中華人佔60%,葡人佔35%。①李世源 主編:《澳門1999》(北京:世界知識出版社,1998),第253頁。正像葡萄牙人爲澳門和東方世界帶來的文化首先是其自身所屬並立體呈現的西方文化、歐洲文化而不是天主教文化一樣,加入天主教的華人在信仰天主教的同時,所承載和體現的依然是他們自身所屬的中華文化。天主教文化無論從範圍還是從強度方面都不可能代表西方文化,宗教文化對於一定區域的非教民社會而言,不會成爲重要的影響資源,不可能成爲影響或減弱主流文化的力量。也就是說,天主教文化在澳門衹能構成一種特色文化,對於處在主流地位的中華文化而言,基本上不能構成消解因素或弱化因素。

澳門的宗教文化複雜多元,天主教無疑在澳門宗教文化中佔據最大模塊;既然天主教文化並不能在澳門形成足以消解或弱化中華主流文化地位的文化環境或文化氛圍,那麽,其他宗教當然更難以形成這樣的力量和因素。在澳門宗教文化中處於次重要位置的基督教文化,回歸之際擁有5000宗教人口,其他尚有佛教、道教、伊斯蘭教、摩門教等等教類,這些教類所構成的子系統文化即使以總和的力量也難以形成對中華文化主流位置的消解或弱化的因素。

出於歷史的因素,葡國文化以及土生葡人文化成爲澳門多元文化的重要之元,是澳門文化特色的重要體現,但它不具有人口基數和文化基礎上的“巨系統”規模,因而在澳門文化中也不具有“主流”地位。特色與主流的關係有些時候會體現爲現象與本質的關係:主流往往體現一個事物的本質,至少體現這個事物的本質方面,而現象衹是一種特徵性的顯現。不少研究者都十分重視澳門土生葡人群體,將這個人群非常獨特的文化當作澳門文化的代表,就像在西方語言中將土生葡人稱作“澳門人”(Macaonese)一樣。這都是以文化特色偏指澳門文化本質的思維結果。土生葡人以及土生葡語是非常有特色也是非常有價值的社會學、文化學、人種學、語言學研究對象,是澳門社會非常有特色同時也非常有亮色的重要群體,但這個人群在澳門仍然屬於小衆群體。據1988年統計,這個人群當年僅有3870人,佔澳門人口不足1.3%,②[葡]賈淵、陸凌梭:《颱風之鄉:澳門土生族群動態》(澳門:澳門文化司署,1995),陳潔瑩 譯,第13頁。與主流文化所需要的“巨系統”規模相距甚遠。

中華文化始終在澳門佔據着主流位置。有研究者以歷史和發展的眼光看待澳門文化,在承認澳門文化具有“中國傳統文化”特質的同時,認爲存在着“葡萄牙人文化和土生葡人文化在早期的澳門社會生活中表現較爲突出”的現象,“而愈到後期,華人文化則逐漸成爲主體,乃至幾乎覆蓋澳門社會”。③湯開建:“澳門文化內涵淺析”,《廣西民族學院學報(哲學社會科學版)》6(1996):66。這樣的論證實際上仍然強調了中華文化爲主流的客觀事實,衹是認爲中華文化在澳門“成爲主體”體現爲一個歷史過程。其實,一種異質文化剛剛進入另一個文化形態之中的時候,它的影響力總會被誇大,因爲那時候更容易被關注,更容易喚起較爲普遍的興趣與認知慾望,從而造成誇大效應。即便如此,從葡萄牙人文化或土生葡人文化的角度看,它們一開始進入澳門時的影響力還是遠遜於中華文化,中華文化的主流位置仍無法撼動。研究者已經注意到,即便是在諸夷初詣之際,在文化上也還是受中華文化教化的:“矧澳民諸夷,自有明僑居宇下,以生以育,沐浴我朝雨露之化,飲和食德,二百年於茲。”①“重修三街會館碑記”,轉引自湯開建《澳門開埠初期史研究》(北京:中華書局,1999),第273頁。這樣的說法可能同樣帶有誇張成分,說諸夷“沐浴我朝雨露之化”,顯然言過其實,但同時也表明,至少在澳門,諸夷並未以外來文化試圖“化”我中華文化,卻是不爭的事實。

早期來澳的葡萄牙人,其鮮明的印象是,在華夷諸方還沒有學會如何進行文化相處、文明相處的時候,葡萄牙人頗受華人的排擠,衹能與華人中的下層社會有交集:“當我們定居下來的時候,華人排擠我們。葡國人有他們自己從外面帶來的女人,被禁止與華人女人接觸,除了漁家女、艇家和買來的奴婢。在最初幾個世紀裏,葡國人接觸到的乃華人的最低下階層。”②[葡]賈淵、陸凌梭:《颱風之鄉:澳門土生族群動態》,第15頁。如果按照“統治階級的思想在每一時代都是佔統治地位的思想”③[德]馬克思、恩格斯:“德意志意識形態”,《馬克思恩格斯全集》(北京:人民出版社,1965),第3卷,第52頁。這一定律來理解,一定地域、一定族群、一定社會的文化也往往是社會上層“佔統治地位”的文化。葡國人最初在澳門可能接觸到的下層平民所承載的文化一般是民間文化,而不是“佔統治地位”的文化。既然葡國人來到澳門並不能真正接觸中華文化,那麽,相應地,葡國文化也不太可能爲澳門華人所接受並將之化爲澳門本土文化的主流。於是,在這樣的情形下,葡國文化不可能在這個區域積澱爲一種主流文化,甚至很難成爲強勢文化。

正因如此,澳門歷史學家在論述澳門文化特色的時候,總是將中國文化與葡國文化置於“兩張皮”式的對舉位置,說澳門“有華人文化,葡人文化(包括土生文化);有傳統文化與時興文化……”這樣的列舉表明,在澳門影響很大、特徵明顯的葡人文化基本上未能真正融入當地文化之中,就像澳門的天后文化、觀音文化、關公文化等並沒有被天主教文化和基督教文化所融入一樣,它們在澳門從來就是“並存”關係而不是“融入”關係。

在澳門,中華文化與包括葡國文化在內的其他外來文化是一種並存關係、相容關係,而不是“相融”關係。不少人認爲澳門文化是一種“雜交文化”,其實是對澳門這片土地上中華文化爲主流、多元文化並存交流關係的一種簡單化和想當然的理解。在他們看來,具有四百多年開埠歷史的澳門,雖然地域狹小,但長期以來它一直處於中西文化的交匯之處,在語言、文學、法律、教育乃至生活習俗等許多方面都與外來文化有着密切的聯繫,形成了中西文化交融中的一種獨特文化現象,甚至把澳門文化稱之爲“殖民文化”“雜交文化”“中西合璧文化”等等。④王業興:“澳門文化的多元性及其傳承”,《社會科學》2(2001):74。其實,澳門文化的“多元性”特徵是自明的,無須特別“說明”;問題是,多種文化並存的情形是否就是“中西文化交融”的必然結果?任何一種文化,都會有自設的外延;越是成熟的文化,其外延的設定往往越是嚴格。儘管這樣的外延設定所體現的是文化自閉症候,實際上也是文化自我保護的一種對外防範機制。在這樣的情形下,要想多種文化在一定區域或一定對象那裏呈現出“交融”狀態,是一項很難完成甚至很難進行的“基因”改造和“基因”嫁接工程。在澳門社會、澳門歷史上,在澳門大多數居民的文化血液中,中葡文化或者是中西文化並存交流甚至是交相對流都是可能或必然的現象,但如果說是“交融”“雜交”“彼此融合”,達到文化基因的重新組合,除了用於表述佔極少數土生葡人的文化外,很難形成一種態勢或者代表性傾向。所以,將澳門文化描述爲“雜交文化”,就如同將澳門文化表述爲“殖民文化”一樣,至少可以算是一種簡單化的概述。

澳門文化的特性非常明顯,是一種中華文化爲主流、多元文化並存交流的特色文化,其基本質地、基本屬性與中華文化這一主流有着十分密切的聯繫,而包括葡國文化、西方文化在內的其他外來文化衹是和平共處地並存於這一區域。這正是有些學者概括的“和而不同與多元共生”的現象,並認定這樣文化上和而不同的並存關係“對未來國際文化多元共生的發展趨向將有所啓迪”。①饒芃子:“澳門文化的歷史坐標與未來意義”,《暨南學報(哲學社會科學版)》3(1999):42。也有學者認爲,在澳門文化中,中華文化與其他異質文化是一種“容而不融”的多元並存關係②劉燕玲:《文明的博弈——16至9世紀澳門文化長波段的歷史考察》(廣州:廣東人民出版社,2008),第29頁。,這是澳門文化的優勢與學術價值體現。澳門文化的特質,決定於其中華文化主流方面;其他“並存”“共生”的文化,是在澳門這片土地上得以輝煌的色彩點染,是精巧而成功的光影裝飾。

三 中華文化主流與澳門文化特質

2018年,國務院頒佈的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中提到,澳門應該“打造以中華文化爲主流、多元文化共存的交流合作基地”。它不僅定位了澳門文化“多元文化共存”的重要特色,也明確了澳門文化“以中華文化爲主流”的特質。顯然,這樣的定位與概括,是總結了澳門文化發展的漫長歷程和歷史經驗,綜合了澳門文化研究諸多學術成就的結果,因而比歷史上幾乎所有的澳門文化研究的優秀成就更爲精準和科學。

在此之前,澳門文化的研究確已取得可圈可點的學術成就,特別是對澳門中華文化特質與傳統的認定,爲《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的相關論述作了厚實的、充分的學術積累與科學準備。早在澳門回歸之前的1996年,湯開建就注意到澳門文化可以從“宗教文化、語言文化、建築文化、教育學術文化、傳播文化、文學藝術文化、旅遊博彩文化”等角度加以分析,認爲澳門文化的“特質”是“中華傳統文化”,衹不過“不同於一般意義上的中國傳統文化”而已。③湯開建:“澳門文化内涵淺析”,《廣西民族學院學報(哲學社會科學版)》6(1996):66。這樣的論述,既照顧到澳門中國文化的一般特色,同時更強調澳門文化的特質與主流仍然是中國文化和中華傳統文化。更早些時候,陳欣欣在其相關專著中也確認:“華人文化也是澳門社會中之主流文化。”④陳欣欣:《澳門社會初探》(澳門:萬事威顧問及印務公司,1992),第13頁。不過,其中的“也”字顯示出對這一結論的某種讓步和遲疑態度,相關論證或多或少存在着以“多元文化”特色轉註澳門中華文化特質的意味。

對於澳門這樣居住人口以中國人爲絕對多數的地域來說,中華文化的主流地位無論從哪個角度看都不容易被懷疑或否定,因爲這是客觀的存在,是歷史的實情,是文化主體絕對多數的體量所決定的。但需要特別注意的是,在澳門文化的認知方面,普遍存在着以澳門文化的多元文本並存的特色轉註澳門文化的特質,導致將澳門文化特色當作它的文化特質,或者以這樣的特色認知代替它的特質認知。這種文化認知的轉註現象在學術論證方面經常存在,其主要表現便是用一定的特色性現象註解文化的特質,進而說明文化特質的內涵。這實際上是地域文化定性的一種歧誤現象,是地域文化認知的一種疏懶行爲:即不去從體量、比例、實質特性的分析中把握地域文化的特質,而是以容易觀察的、明顯的外觀特色轉而註解這種地域文化的特質。例如,在泰緬邊界生活着一個被稱爲“長頸族”的族群,其實是喀倫族中的一支——巴東族,長頸衹是這個族群中的女性承載特定的民族傳統所作裝扮的結果,可以說是這個民族的顯在的外觀特色,並不是他們的文化特質。將這個族群叫做“長頸族”,並不是對這個族群文化特質的概括,而是用這個族群的顯在特色轉註這個族群文化特質的結果。關於澳門文化的特質性認知,也常常處在這種轉註法的學術思維和學術論證之中。

關於澳門文化的歧異性認知,除了以澳門文化特色轉註澳門文化特質而外,尚有誇大外來文化對澳門社會的“融合”程度,將多元文化並存的現象理解成多元文化交融或融合效應。這樣的認知,同樣會沖淡中華文化的主流地位和特質優勢,容易將澳門多元文化並存交流的現象當作澳門文化的本質特性,從而將澳門的中華主流文化理解爲一種交融、變異了的再生文化。這樣的澳門文化認知,在澳門歷史研究、澳門文化研究中較爲普遍,在澳門文化的學術認知中具有一定的代表性。這類認知的歧異性,是澳門文化研究較爲熱鬧卻進展遲滯的主要因素。

其實,關於澳門文化以中華文化爲主流的特質認知,也並非是孤立的少數。衹是,持這方面觀點的學者往往不能從避免和防範轉註法認知和交融性認知的角度堅持這種主流和特質認知。例如,1998年,就有學者提醒澳門文化建設者和澳門文化研究者應該防止這樣的現象:“忽視傳統文化的繼承和發展”,“把單純的經濟增長和科學進步當作人和社會發展的全部內容”,因爲,“其結果失去了人應有的氣質,造成人和社會的不協調”;①趙永新:“中國文化精神與澳門文化特質”,《面向二十一世紀:中外文化的衝突與融合學術研討會論文集》(北京:中國語言文化大學出版社,1998),第389、392頁。總而言之,“回歸後,澳門文化應以什麽姿態出現在世人面前,這是大家所應關心的問題”②趙永新:“中國文化精神與澳門文化特質”,《面向二十一世紀:中外文化的衝突與融合學術研討會論文集》(北京:中國語言文化大學出版社,1998),第389、392頁。。這樣的提醒是完全善意的,但並未把握澳門文化建構的癥結。澳門文化建設的關鍵點並不在於傳統與現代、人文傳統與現代生活的協調,而是在於中華主流文化與多元文化的關係,也就是澳門文化特質與澳門文化特色的關係。

澳門文化中的中華文化與異國文化的多元並存不應簡單或者誇張地闡釋爲中西“交融”。在澳門,中華文化的主流地位並不以“融入”西方文化或者葡國文化爲先決條件,它完全可以依憑自身的傳統、自己的魅力、自成的風格施展自己的主導性影響。作爲一種成熟的文化形態,中華文化所具有的博大精深格局和海納百川氣勢,雖然可以包容性地對待異質文化,但其自身的循環規律和發展節奏往往並不受外來力量的干擾。中華文化巨大的歷史慣性和傳統力量已經足以支撐自己在任何地域獨立運行,所有對異質文化接受和包容的行爲都可以理解爲拓展自己而不是融化自己的行爲。因此,中華主流文化在澳門可以包容性地容納葡國文化和外國文化的部分因素,但無需以犧牲或放棄自己的某些精神品質以爭取在這一區域的生存空間。曾有民俗學研究者對澳門的婚俗做過細緻的研究:“在至少有一方是華人,儀式由華人神父以中文主持的婚禮中,最近亦增添了一些不大符合葡國傳統的做法……”“七十年代的改變之前,葡語社群人士不喜歡吃中國菜,亦不樂意上中國酒樓”,華人也不願意“被薄待”,“由七十年代開始,這種情況不存在,一般人都衹擺中國喜筵”。③鄭天祥 等:《澳門人口》(澳門:澳門基金會,1994),第100—101、121頁。從這一番不順暢的表述中可以非常順暢地得出這樣的印象:20世紀70年代以前,華人的婚禮往往採用葡國天主教婚俗安排,婚宴似乎同時在中國餐館和葡國餐館分別舉行,但70年代以後,情況發生了改變,華人婚宴往往衹在中國餐館舉行。民俗文化中最醒目最具代表性的就是婚俗,澳門的婚俗文化仍能清晰地體現中華文化的主流地位,以及對異國同類型文化的包容和容納的氣派,但無論怎麽容納也不會以犧牲或放棄自己的精神品質爲代價,始終堅守的仍然是自身的傳統與品質,再多的形式改造和儀式翻新,也不可能沖淡中國傳統文化的主流地位。

1909年,葡澳政府頒布《華人風俗習慣法典》,明確表示,尊重“澳門華人的特殊和專有風俗習慣”,聲明“本法典與天主教婚姻律例相違的條文,不適用於信奉天主教的華人”,對華人固有的風俗習慣、華人信奉天主教以後形成的文化習慣予以無條件的尊重與保護。這樣的尊重和保護性政策往往更多涉及華人葡人(包括土生葡人)結合的婚姻,這樣的婚姻在澳門達到20%左右:據1986—1990年統計的數字,澳門這一時段居民結婚總數爲11121對,其中中國妻子、葡國丈夫的結婚者爲1310對,佔11.8%;中國丈夫、葡國妻子的結婚者爲988對,佔8.9%。④鄭天祥 等:《澳門人口》(澳門:澳門基金會,1994),第100—101、121頁。這樣的異族異國通婚的比例應該說是相當高的,也清楚地表明澳門華洋雜處的文化特色和社會境況,但這樣高比例的異族、異國婚姻依舊不能撼動在婚俗和民俗領域中華文化主流的地位。吳志良的研究更表明,“華人可以依自己的風俗習慣締結婚姻,繼承財產,從事商業活動,既是澳門法律二元化的結果,又反過來促進澳門社會經濟的發展”⑤吳志良 :《澳門政制》(澳門:澳門基金會,1995),第43頁。。實際上,這種從法律角度對華人婚俗等文化形態、文化習慣的尊重,是對中華文化在民俗文化特別是婚俗文化領域主導地位的一種法理和文化的承認。

在華洋雜處、中西交流的澳門,中華文化主流的地位之所以難以撼動,除了華人佔據絕對多數的人口優勢,即空間板塊的“巨系統”外,時間板塊上的歷史文化因素也起着某種決定性作用。葡國人進入澳門並且奠定了葡人與華人之間社會關係、政治關係的是明代,而明朝政府對葡國人所採取的管轄策略就是僑民“蕃坊制”:“明政府仿照唐宋兩代管理廣州外國僑民的‘蕃坊’制度,可能還參照元代以來在少數民族中實行的‘以土官治土民’的土司制度,將葡萄牙人的首領視同‘蕃長’、土司,于1584年任命他爲中國第二級的官員,稱之爲‘夷目’,讓他管理賃居蠔鏡的葡萄牙人……”①費成康:《澳門四百年》(上海:上海人民出版社,1988),第35頁。這樣的僑民“蕃坊制”明確定位了葡國人在澳門的行政地位和文化地位,那就是借居在這裏的少數族裔,雖然他們當中產生了管理者,如“蕃長”,其實不過相當於這個地方的“土司”,甚至是“夷目”,他們衹是從朝廷中獲得了自治性地管理番族或“夷人”的有限權力。這樣的政治格局決定了文化格局:葡國文化在這裏受到包容性的對待,但它顯然會自處於中華文化的邊緣地位。這樣的歷史格局對於那種將澳門文化簡單地歸結爲“殖民文化”的說法是一種明確的否定。

澳門史專家認爲,“澳門一直處於長達三百年的華洋共處分治、各得其所的局面”②吳志良:《澳門政制》,第1頁。,很長時間並未進入到“殖民”時期;葡萄牙在澳門“殖民”的歷史嚴格地說衹有一百多年,與“華洋共處分治”的三百年時間相比,衹是短暫的一段時日。鴉片戰爭後的1842年,葡國政府開始向清政府提出豁免地租銀並駐扎軍隊的“殖民”要求;1846年,葡國總督亞馬留(J.F.d.Amaral,1803—1849)單方面宣佈對澳門華人居民徵收地租、人頭稅等,並停止向清政府交納地租銀,可視爲澳門進入葡國“殖民”時期的開端。不過,這時的澳門社會華夷關係已經定型,文化習慣、文化關係很難隨着社會政治關係的變化而發生實質性改變,中華文化爲主流的格局也未隨着政治主權的部分喪失而改變,這是文化格局相對於政治格局其自身獨立性的體現。政治格局可以通過一部法案,或者通過一種行政調整,在相當短的時間內發生變化,但文化格局的形成是一種長期的社會效應,無法通過這樣的法律規定或者行政干預就能夠發生實質性變化。

西方文化、葡國文化在澳門不僅不能通過“交融”“融合”的方式挑戰、消解中華文化的主流地位,而且它們作爲“多元文化”在澳門的“並存”關係,也屬於中華文化主流存在的一種特色性的形態與方式。也就是說,多元文化並存交流的歷史形態和當代生態,同樣體現着澳門中華文化主流特質的一種特性與風采。文化學者早就論述道,中華文化具有先天的包容性和多元性:“中國一直是個包含許多文化的文明。”“對多數華人而言,其主要的文化中心或參照點確實是中國本身。他們找尋文化傳統的起始向導也確實衹是中國,無論是帝制儒學的中國還是共和民主的中國……一方面,中國本身早就暴露在多種影響之下,且其內部的文化形態也一直是個動態的過程。另一方面,我們也要指出,一些主要的亞文化對於理解海外華人社區也至關重要,那就是多數海外華人的起源之地……”③王賡武:《移民與興起的中國》(新加坡:八方文化創作室,2005),第203、205頁。中華文化天然的包容性,決定了它在澳門既具有社會本質性的質地,又具有超越性的優勢。它能像吞吐萬象的大海一樣容納各種河流甚至是河流中的污濁,也能像莫測高深的森林一樣吸納各處歸巢的倦鳥或者各色多姿的繁花。這種多元並存、多元交流的文化,便是它的本相,是它的特徵,是它的面貌,是它的特質性體現。

這樣的特質性體現於澳門,成就了中華文化爲主流、多元文化並存交流的,既有內在風骨又有豐富層次,既根植深穩又生氣勃勃的澳門文化。