南方双季稻区水稻不同种植模式碳足迹和经济效益比较研究

2021-12-15伍龙梅邹积祥何瑞毓黄海鹏王天平林鸿生

何 浩,伍龙梅,黄 庆,邹积祥,何瑞毓,黄海鹏,王天平,林鸿生

(1.广东省农业科学院水稻研究所/广东省水稻育种新技术重点实验室/广东省水稻工程实验室,广东 广州 510640;2.汕尾市农业科学院,广东 汕尾 516600;3.广东中荣农业有限公司,广东 汕尾 516600;4.汕尾供销中禾农业科技服务有限公司,广东 汕尾 516600)

【研究意义】为适应并减缓气候变化的影响,固碳减排行动正被国际主流社会广泛关注、认可并积极推进,截至2021 年5 月,全球约有130 个国家承诺在2050 年实现碳中和,碳达峰、碳中和已经成为世界发展的共同目标[1]。2020 年9 月22 日,在第75 届联合国大会一般性辩论上,中国向全世界宣布将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,CO2排放力争于2030 年前达到峰值,努力争取2060 年前实现碳中和[2]。自“双碳”目标提出后,以能源为代表的各行各业均在积极谋划,农业作为重要的固碳场所也要积极探索,助力国家“双碳”目标尽早实现。南方双季稻区9 省区(包括安徽、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西、海南)作为我国最重要的水稻生产地区之一(2019 年水稻播种面积占全国水稻总播种面积的57.1%,产量占全国水稻总产量的53.5%),其水稻生产过程中产生的碳排放和种植经济效益对我国农业减排和稳定水稻产量至关重要。本研究旨在通过比较分析南方双季稻区水稻各种植模式的碳足迹(Carbon footprint)和经济效益,提出适宜目前发展的种植模式,以期为保障粮食安全、提高农民收入和制定农业生产政策提供决策参考,为农业固碳减排提供新思路、新途径。【前人研究进展】为统一碳足迹的基本概念内容及其核算方法等,国际标准化组织经过多年的交流与探讨,发布了产品碳足迹计算的技术规范ISO 14067—2018[3]。碳足迹目前被广泛应用于全球范围内与作物生产相关的碳排放的量化评价,并基于生命周期法原则定量描述一种产品或一个活动整个生命周期内的温室气体排放。国内外多位学者对农业碳足迹进行研究[4-6],主要为某一种作物碳足迹计算[7-9],对种植模式方面开展的研究较少,且集中在华北平原和长江下游地区,如Zhang 等[10]对华北平原的小麦玉米轮作模式、陈中督等[11]对长江下游地区稻麦轮作模式进行研究,而不同种植模式之间碳足迹的比较研究很少[12]。【本研究切入点】从水稻种植模式的碳足迹总数量值及其构成、经济效益构成、碳足迹和经济效益之间的关系等方面,对南方双季稻区水稻一熟、二熟、三熟种植模式进行研究。【拟解决的关键问题】指出目前水稻种植模式碳足迹和经济效益的现状,提出发展方向,以期促进南方双季稻区水稻低碳种植模式的理论研究与应用。

1 材料与方法

1.1 数据来源和研究边界

数据包括浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西和海南9 个双季稻种植省区早稻、中稻、晚稻、花生、油菜、露地西红柿、黄瓜、茄子、菜椒、萝卜、豆角的播种面积、产量、产值以及成本等,来源于《中国农业统计资料(1949—2019)》《2020 全国农产品成本收益资料汇编》《中国统计年鉴2020》《中国农村统计年鉴2020》、9 省区2020 年统计年鉴等资料;除草剂、杀虫剂、杀菌剂用量参照文献[13-14];农业经营过程中柴油消耗费用按以下公式计算:

柴油费用=(机械作业费+排灌费-水费)×21%+燃料动力费[15]

碳足迹包括直接碳排放和间接碳排放两部分,由于统计资料中缺少具体环节和数量的数据,本研究碳足迹计算只考虑间接排放,主要包括化肥、农药、农膜生产和使用过程中导致的温室气体排放,以及农业机械使用消耗化石燃料(主要是农用柴油)等产生的温室气体排放,大田温室气体直接排放未计算在内。

本研究将水稻种植模式按照熟制划分为:(1)一熟模式:一季稻;(2)二熟模式:包括一季稻-花生、一季稻-油菜、双季稻、一季稻-蔬菜(露地西红柿、黄瓜、茄子、菜椒、萝卜、豆角);(3)三熟模式:包括双季稻-油菜、双季稻-蔬菜(露地西红柿、黄瓜、茄子、菜椒、萝卜、豆角)。

考虑到数据的完整性和一致性,种植模式中的一季稻均以晚稻计。

1.2 碳足迹计算方法

碳足迹的计算是将每种作物在一个生命周期过程中的农资和人力投入视为间接碳排放,并将其转化为二氧化碳当量(CO2-eq)。基于种植面积的碳足迹计算公式如下:

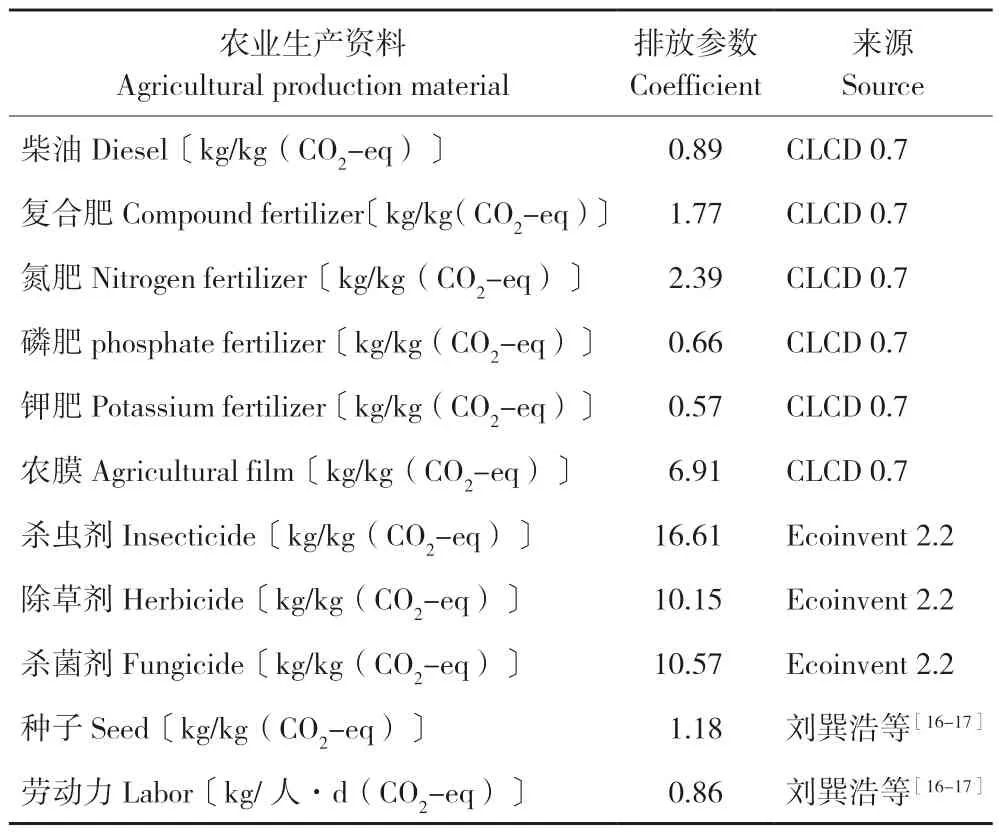

式中,CF 为各种作物生产过程中产生的单位面积碳足迹〔kg/hm2(CO2-eq)〕;n表示该作物生产系统从播种到收获整个过程消耗的农业生产资料种类和农事操作(化肥、农药、柴油等)总数量:∂表示某种农资的消耗量(kg);m表示某种农资的温室气体排放参数,主要参考中国生命周期基础数据库(CLCD 0.7)、Ecoinvent 2.2 数据库和刘巽浩等[16-17]研究(表1)。

表1 农业投入资料的温室气体(GHG)排放参数Table 1 Coefficient of GHG emission of agricultural production material

采用DPS 数据处理系统9.01 版进行数据相关分析,采用Microsoft Excel 2019 进行绘图。

2 结果与分析

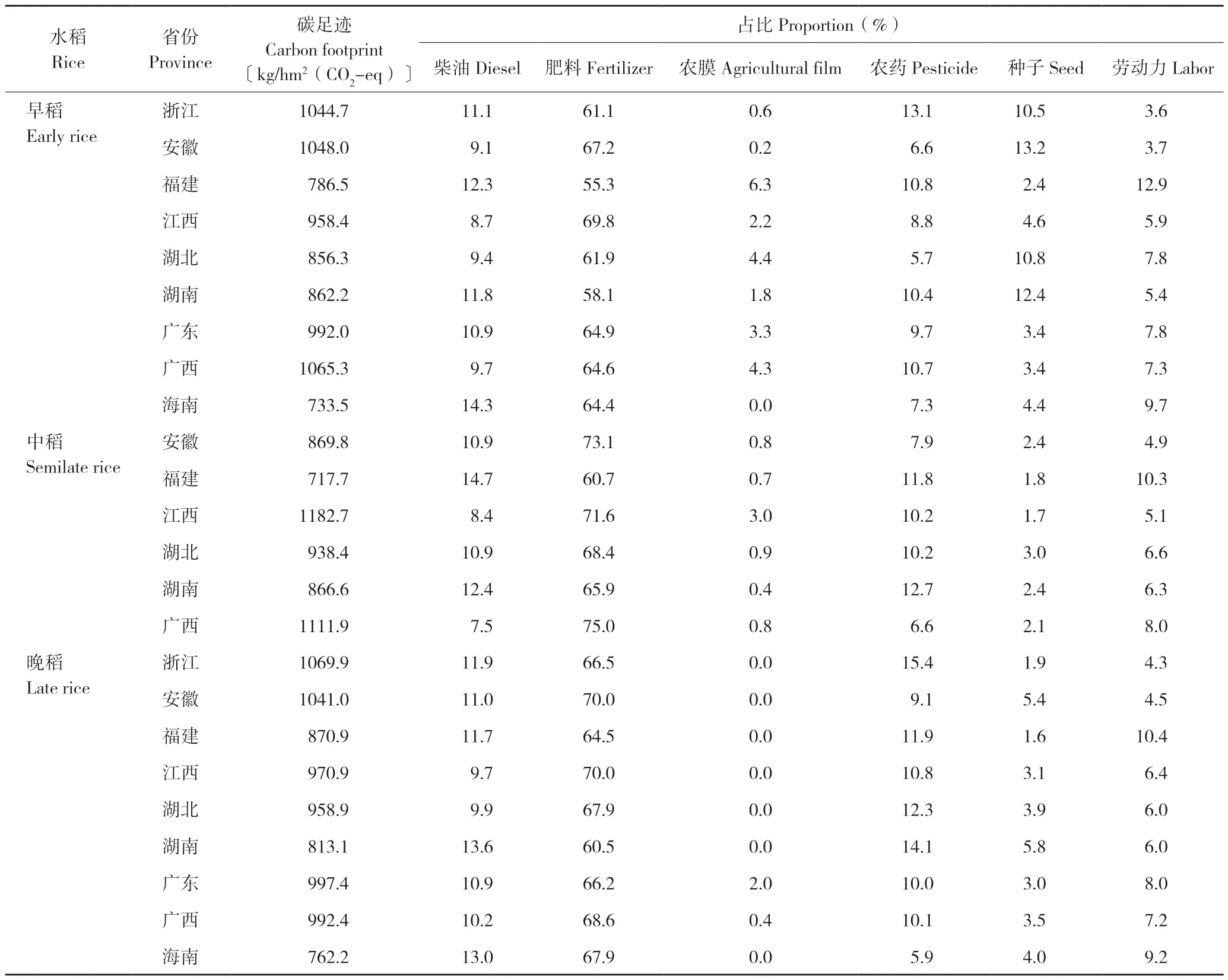

2.1 南方双季稻区各省区水稻碳足迹及其构成比较

从表2 可以看出,南方双季稻区9 省区水稻碳足迹的总量和构成差异较大。从碳足迹总量来看,浙江最高为1 057.3 kg/hm2(CO2-eq),海南最低为747.8 kg/hm2(CO2-eq),两者相差达309.4 kg/hm2(CO2-eq)。碳足迹构成中,9 省区均以肥料为主,其中以广西中稻肥料占比最高、达75.0%;农膜的碳足迹最低,其中海南早、晚稻农膜碳足迹均为0,而且多个省区的晚稻农膜碳足迹也为0,这是因为海南全年温度较高,其他8 省区晚稻种植气温高,不需要农膜保温。

表2 南方双季稻区各省区水稻碳足迹及其构成Table 2 Composition of rice carbon footprint in various provinces in double cropping rice area of southern China

2.2 南方双季稻区水稻不同种植模式碳足迹比较

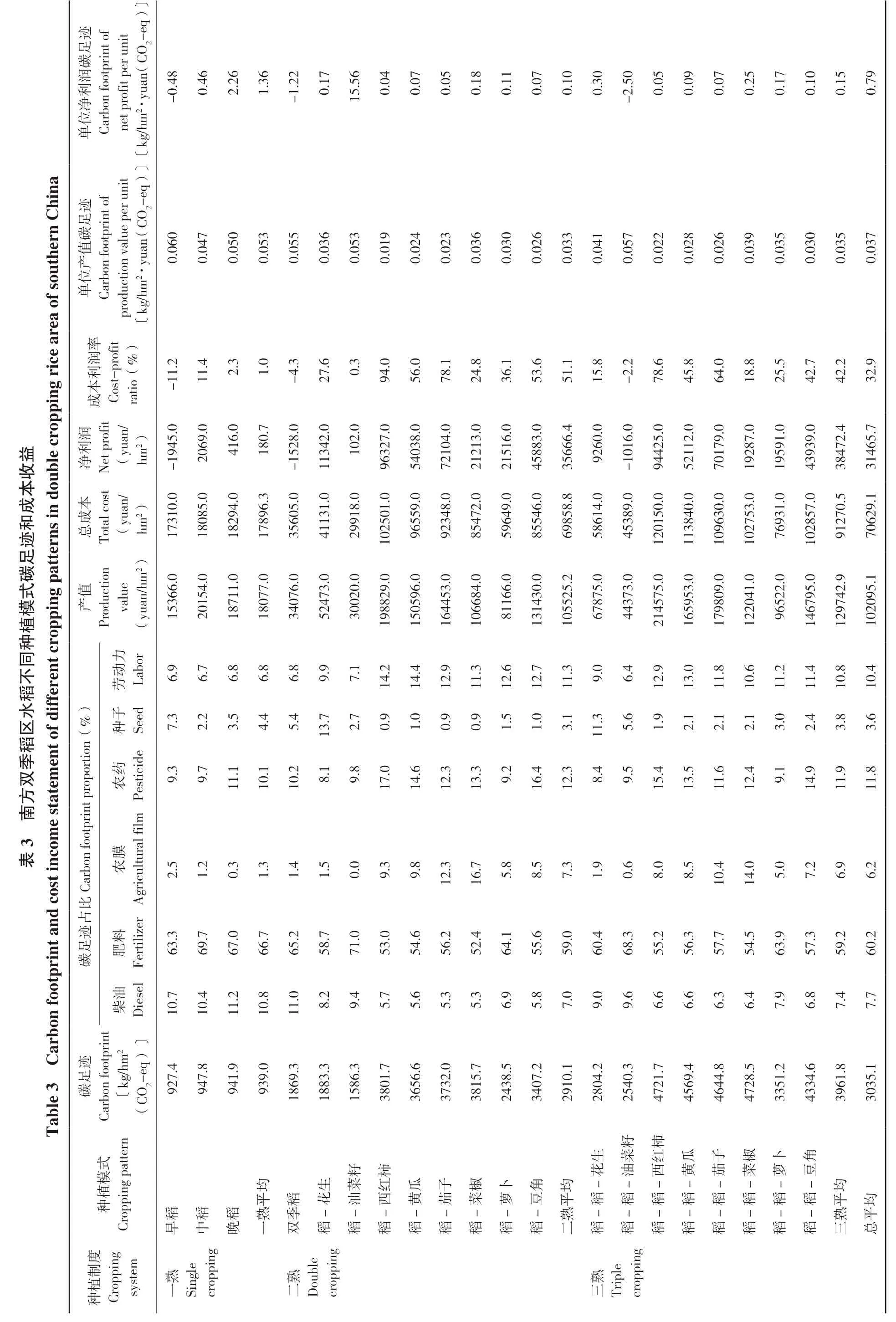

本研究结果表明,早、中、晚稻的碳足迹分别为927.4、947.8和941.9 kg/hm2(CO2-eq),差异不显著,具体碳足迹构成见表3。尽管早、中、晚稻的碳足迹构成占比不尽相同,但均以肥料占比最大、平均66.7%,其中中稻肥料占比最大(69.7%);肥料中以复合肥所占比例最大,最高为中稻(46.1%),最低为早稻(34.2%);柴油和农药的碳足迹占比在10%左右,劳动力碳足迹占比在6%~7%之间。

一熟、二熟、三熟模式的平均碳足迹分别为939.0、2 910.1 和3 961.8 kg/hm2(CO2-eq),二熟模式和三熟模式的碳足迹分别比一熟模式增加1 971.0 和3 022.8 kg/hm2(CO2-eq),增幅达210.0%和321.9%,可见增加一季作物对碳足迹排放增加影响非常大,尤其是增加蔬菜作物,具体见表3。二熟模式的碳足迹大小表现为稻-菜椒>稻-西红柿>稻-茄子>稻-黄瓜>稻-豆角>稻-萝卜>稻-花生>双季稻>稻-油菜籽:三熟模式的碳足迹大小排序与二熟模式基本相同,表现为稻-稻-菜椒>稻-稻-西红柿>稻-稻-茄子>稻-稻-黄瓜>稻-稻-豆角>稻-稻-萝卜>稻-稻-花生>稻-稻-油菜籽。

整体来看,二熟模式和三熟模式碳足迹构成仍以肥料所占比例最大,平均占比分别为59.0%和59.2%,其中以复合肥平均占比最大(42.4%、41.0%);其次是农药,二熟模式和三熟模式平均占比为12.3%和11.9%,其中以杀虫剂占比最大、分别达12.0%和11.2%;第三是劳动力,二熟模式和三熟模式平均占比分别为11.3%和10.8%;二熟模式和三熟模式的碳足迹占比最小的均为种子,平均占比分别为3.1%和3.8%。

2.3 南方双季稻区不同种植模式水稻经济效益比较

本研究3 种种植模式中,三熟模式的产值最高,平均为13.0 万元/hm2,其中稻-稻-西红柿模式高达21.5 万元/hm2;一熟模式的产值最低,平均仅为1.8 万元/hm2。从总成本来看,三熟模式的总成本最高,分别比二熟、一熟模式平均高出7.3 万元/hm2和2.1 万元/hm2,以稻-稻-西红柿的总成本在所有模式中最高;从净利润来看,大多数种植模式净利润是正值,但是早稻、双季稻和稻-稻-油菜模式是负值,说明这3 种模式是亏损的;二熟模式的成本利润率最高、达到51.1%,其中稻-西红柿模式成本利润率高达94.0%;然而水稻平均成本利润率最低,尤其是早稻成本利润率为-11.2%(表3)。

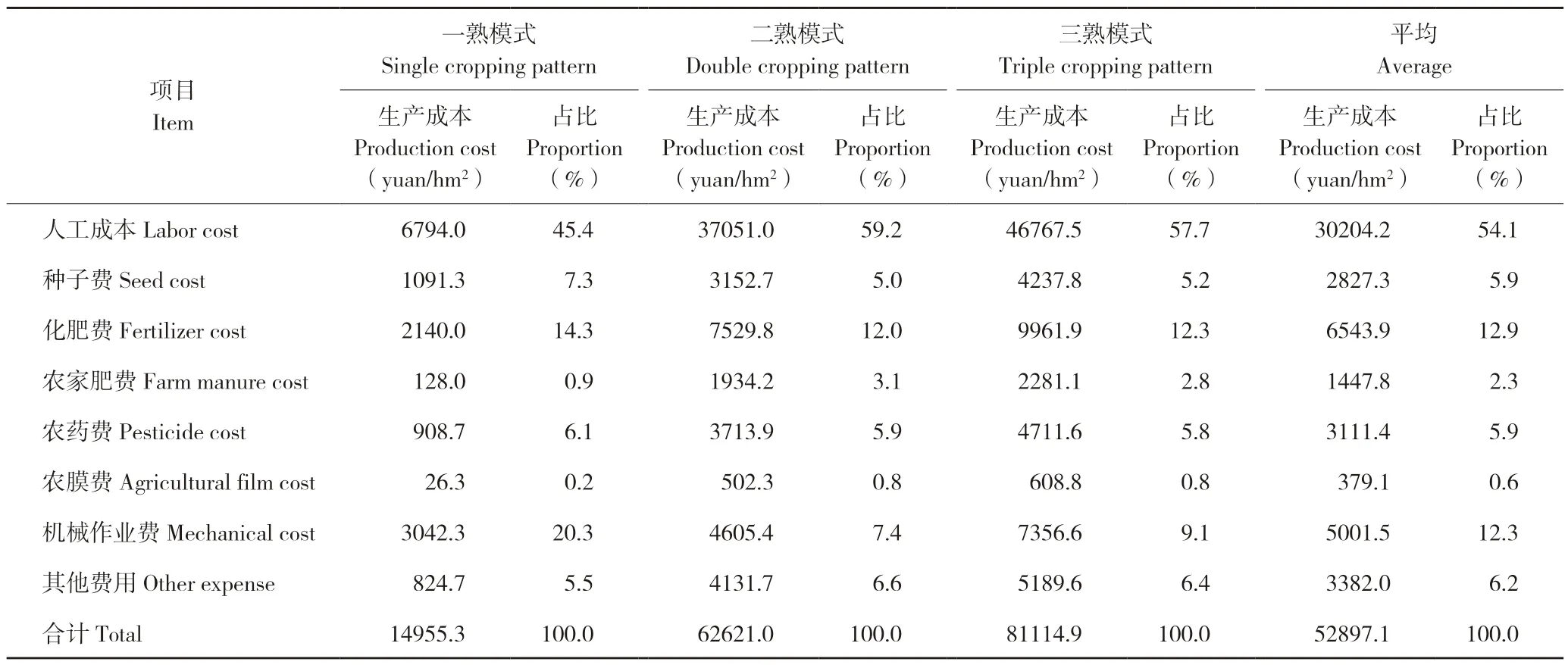

各种植模式的生产成本均以人工成本占比最大、平均为54.1%,其中二熟模式人工成本占比达59.2%;物质与服务费用中的机械作业费和化肥费用占比较大,尤其是水稻机械作业费平均占20.3%,化肥费用占水稻生产成本的14.3%,在二熟和三熟模式中的占比约为12%;种子费用和农药费用相似,占比约6%;相对来说,农家肥和农膜的费用占比较低,尤其是水稻农家肥费用占比不到1%(表4)。

表4 南方双季稻区不同种植模式水稻生产成本构成Table 4 Composition of production cost of different cropping patterns in double cropping rice area of southern China

2.4 南方双季稻区水稻不同种植模式单位碳足迹比较

以单位产值碳足迹和单位净利润碳足迹来统一直观地比较南方双季稻区水稻不同种植模式的碳足迹,结果见表3。水稻不同种植模式单位产值碳足迹平均为0.037 kg/hm2·元(CO2-eq),其中最高为早稻0.060 kg/hm2·元(CO2-eq),最低为稻-西红柿0.019 kg/hm2·元(CO2-eq)。总的来看,水稻不同种植模式产值越高,单位产值碳足迹越低。

由于早稻、双季稻和稻-稻-油菜籽3 种模式的净利润为负值,稻-油菜籽模式的单位净利润碳足迹达到15.56 kg/hm2·元(CO2-eq),为异常值,计算一熟、二熟、三熟模式的单位净利润碳足迹平均值时将以上4种模式剔除。一熟、二熟、三熟模式的平均单位净利润碳足迹分别为1.36、0.10 和0.15 kg/hm2·元(CO2-eq);由于一熟模式净利润低,导致其单位净利润碳足迹显著高于二熟和三熟模式,达到13.8 和9.3 倍。

2.5 南方双季稻区水稻不同种植模式碳足迹和生产成本构成比较

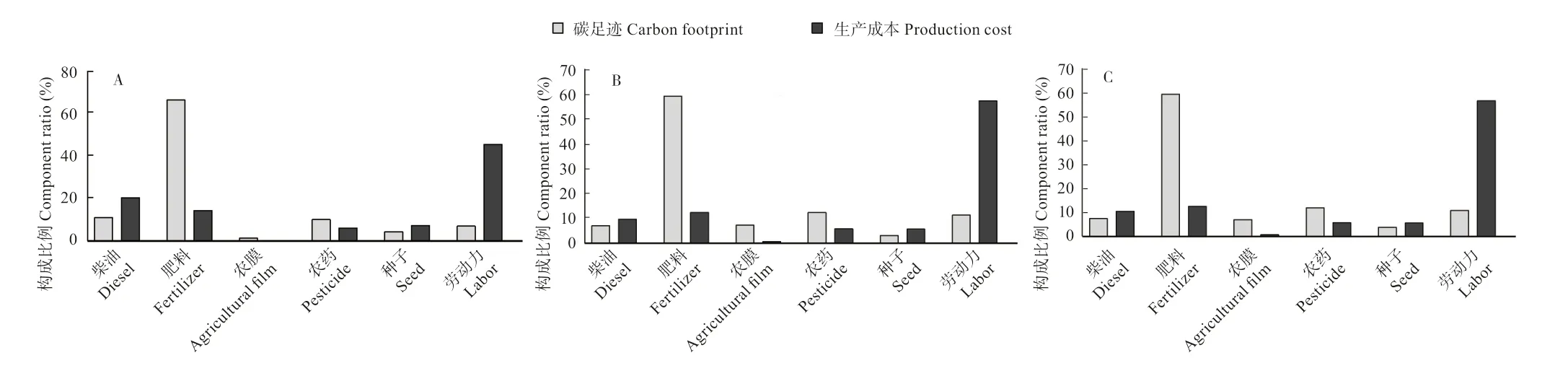

比较各生产要素分别在碳足迹和生产成本中的占比可以看出,其占比并不相同,差异最大的是肥料和劳动力,肥料在碳足迹中占比约61%,但在生产成本中的占比仅约13%;而劳动力成本在生产成本中的占比高达53%,但在碳足迹中占比不足10%;其他部分占比相差不大,平均各模式相差不到6%,差距最小的是种子、占比相差仅为2.4%(图1)。

图1 南方双季稻水稻不同种植模式碳足迹和生产成本构成比较Fig.1 Comparison of carbon footprint and composition of production cost of different cropping patterns in double cropping rice area of southern China

2.6 南方双季稻区水稻不同种植模式碳足迹和经济效益关系分析

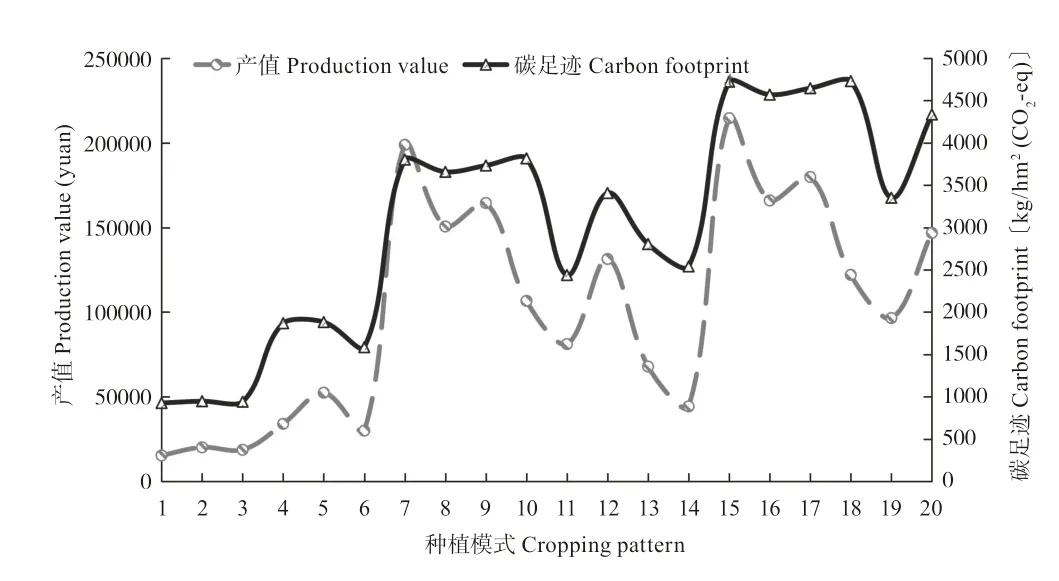

为探讨各种植模式的碳足迹和产值之间关系,利用典型相关分析方法,对上述20 个种植模式的碳足迹和产值进行分析,结果(图2)显示二者相关系数为0.9087,呈显著正相关,即随着产值的增加碳足迹随之增加。从变化趋势上看,二者相似。

图2 南方双季稻区水稻不同种植模式碳足迹和产值变化Fig.2 Change of carbon footprint and production value of different cropping patterns in double cropping rice area of southern China

3 讨论

3.1 为实现双碳目标,从种植模式调整方面降低农业碳足迹

一是推广碳足迹较低的种植模式。从上面分析可以看出,二熟模式中,双季稻和稻-花生模式的碳足迹较低,分别为1 869.3、1 883.3 kg/hm2(CO2-eq),比稻-西红柿模式〔3 801.7 kg/hm2(CO2-eq)〕和稻-菜椒模式〔3 815.7 kg/hm2(CO2-eq)〕,降低近2 000 kg/hm2(CO2-eq)。三熟模式中的稻-稻-油菜籽模式碳足迹为2 540.3 kg/hm2(CO2-eq),仅为稻-稻-菜椒模式碳足迹的53.7%。从降低农业碳足迹角度考虑,可以在给予一定补贴的基础上适当增加双季稻、稻-花生、稻-稻-油菜的推广面积。从单位产值碳足迹角度方面考虑,由于大部分三熟模式和部分二熟高产值种植模式的单位产值碳足迹较低,可以在一定范围内推广尝试。

二是从种植模式搭配和作物还田角度来增加土壤的固碳效应。例如,龙攀等[18]通过冬季种植油菜、紫云英、黑麦草并将其还田,结果表明可促进土壤活性有机碳含量和土壤碳库管理指数的增加;袁嘉欣等[19]通过测定油菜-早稻-晚稻、马铃薯-早稻-晚稻、紫云英-早稻-甘薯||晚大豆、油菜-早稻-甘薯||晚大豆等种植模式的土壤有机碳、活性有机碳及其组分含量,结果表明各种植模式均有利于增加作物产量并可引起土壤有机碳及其组分的变化,其中紫云英-早稻-甘薯||晚大豆和马铃薯-早稻-晚稻模式的综合效果较好,可以在长江中游地区推广应用。

3.2 在保障粮食安全的前提下,从生产投入方面降低碳足迹和生产成本

肥料和人力成本作为碳足迹和生产成本中占比最大的两个因素,在保障粮食安全的前提下,可以采取减少化肥用量和减少田间人工操作等措施降低该两项指标数值。通过增加有机肥使用比例来降低化肥用量,根据刘巽浩等[16-17]研究,厩肥的有机质碳足迹系数仅为氮肥(平均氮肥用量是磷钾肥用量之和的6~7 倍)的20.2%;通过田间管理措施来降低人工成本,如将水稻移栽改为直播,李静怡等[20]研究发现,水稻半固态直播有利于改善根系形态结构、提高根系生理活性、增加根系伤流液组分含量,从而使水稻中后期根系衰老减缓,促进地上部生长、增加产量;通过减少施肥次数来降低人工成本,程爽等[21]采用水直播方式下的控释-速效氮肥配方一次性基施,可大幅减少施肥次数、降低成本,进而实现水稻稳产和改善部分米质。

由于各地碳足迹和生产成本不完全一致,可以考虑相互学习和借鉴,利用各省之间差异来降低碳足迹和生产成本。例如,稻-稻-黄瓜模式,安徽碳足迹为3 839.5 kg/hm2(CO2-eq),海南高达6 255.8 kg/hm2(CO2-eq),是安徽的1.6倍,差异最大的因子是杀虫剂,二者相差1 135.6 kg/hm2(CO2-eq),海南是安徽的4.6 倍;福建每公顷用工数为268 d,海南高达813 d,是福建的3 倍。通过互相学习借鉴和本地化,更加优化田间管理和种植措施,对降低碳足迹和生产成本都有帮助。

本研究利用统计数据,以南方双季稻区为研究对象,对不同种植模式碳足迹进行比较分析,但是缺乏更详实、全面的试验数据,若能在该地区布置大量有代表性的试验点采集试验数据,可以更加完善碳足迹的计算水平。总体来看,碳足迹和生产成本两者之间不完全一致,有的差异非常大,若通过进一步研究找到其中平衡点和临界点,对实现双碳目标和增加农民收入都有重要意义。

3.3 打破碳足迹和经济效益显著正相关关系

经济效益增加亦会导致碳足迹增加,只有将二者之间显著正相关的关系打破,才能实现降碳、增收的双赢目标,这是一个长远目标。目前,可考虑在碳足迹不变的情况下增加产值,如在不增加投入的情况下,选用良种良法[22-24]提高农产品品质来提高产值,这需要农业推广人员的努力和付出;或在产值不变的情况下降低碳足迹,如规模经营和精准种植,通过规模和规范降低单位面积的投入来实现降低碳足迹。

3.4 碳足迹计算方法有待改进

生命周期评估法存在一定局限和不完整性,如在目标和边界定义、评价指标选择及其计算方法有一定的局限性,某项指标所造成的环境影响未纳入计算存在一定的缺失;有学者将氮足迹合并到碳足迹中计算[9],从结果上看,碳足迹值会增加,但是由于缺乏参数,本文未将氮足迹纳入进来。总体来说,碳足迹的计算方法仍需完善,若想获得更加准确的结果,在参数选择和细化方面需作进一步深入研究。

4 结论

9 省区碳足迹中,总数量值以浙江1 057.3 kg/hm2(CO2-eq)最高,最低为海南7 47.8 kg/hm2(CO2-eq);碳足迹构成都以肥料为主,其中农膜碳足迹最低。一熟、二熟、三熟模式的平均碳足迹分别为939.0、2 910.1 和3 961.8 kg/hm2(CO2-eq);早、中、晚稻的碳足迹分别为927.4、947.8 和941.9 kg/hm2(CO2-eq)。三熟模式产值和总成本都最高,分别为13.0 万和9.1万元/hm2,一熟模式最低,为1.8 万元/hm2;二熟模式的成本利润率最高,为51.1%,早稻、双季稻和稻-稻-油菜模式的净利润是负值;生产成本中以人工成本最大,平均为54.1%。碳足迹和生产成本中各项投入占比差异最大的是肥料和劳动力;因此,减少化肥使用量是降低南方双季稻区碳足迹的关键途径,降低人工成本是降低生产成本,提高经济效益的主要途径;碳足迹和产值之间呈显著正相关,相关系数为0.9087。