应物斯感,莫非自然

——探析中国岩画中的“复调”表达

2021-12-15张羽斐

张羽斐

(黄山学院,安徽黄山 242700)

现如今,发现的岩画几乎遍布于世界的每个角落,担负着承载人类文明的重任。“复调”这一概念从音乐而来,但却很好地诠释了绘画语言的表达,这种表达从无到有,不是凭空而出。岩画作为人类儿童时期的产物,它的绘画语言也为后来艺术语言的演进奠定了基础。毫无疑问,作为远古人类最主要的艺术形式,原始岩画中必然充满了他们的喜、怒、哀、乐。这正是我最初想要探究的原因,我想知道这么震撼人心的艺术作品,是在何种状态下发生并创造的呢?“绘画艺术史,不是某一种技术进步的历史,它是一部人们思维方式,价值观念,审美趣味以及民族性格变化的历史”。①这正是原始岩画中特殊的表达方式,虽然看上去粗糙且稚嫩,但却表现出生动的、淳朴的和富有想象力的特色。我查阅了大量有关资料,发现我国现阶段对于岩画创作的表达方式研究很少,同样也无人以“复调”的角度探究原始岩画。[1]

一、“复调”的出现

1.音乐的“复调”

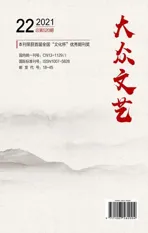

“复调”是来自音乐中的专业术语,通常是将两段或两段以上,相干又有区别的声部组合在一起,同时进行演奏。音乐家们通常简单解释为规律,这些声部各自独立又统一在整体的音乐之中,通常采取对比、模仿、衬腔三种方式。对比营造一种反差;模仿则是不断重复,增强主旋律;衬腔是利用填充、衬托、呼应等手法,使音乐更加丰富。在《卡农》中,如图1在横向关系上,旋律线的高低起伏,各自有各自的独立性,在纵向关系上,各声部的起伏又完成了良好的和声关系。由一个声部一直追逐另一个声部,两个声部会在中途交错在一起擦出碰撞的火花。同样的旋律,用不同的声部和时间进行隔离,这就是音乐中的复调形式之一。

图1

2.绘画的“复调”

14-15世纪复调艺术发展到了一个新高度,在音乐中占据不可缺少的地位,并迅速传入全球。而“复调”在绘画中最早于1948年,格林伯格的《架上画的危机》一书中提出,书中阐释了“复调”在绘画语言中的概念,并梳理了西方现代主义绘画中“复调”式表达的演进过程。从印象派开始,对于光线的探索以及画家们独特的表现手法,出现了“复调”式表达的影子。到了新印象主义时期,进一步被运用,画家已经不再在调色板上调和颜色,而是把颜色一点一点、一道一道地分别涂到画布上,对光线进行描绘。我们很难第一眼直接抓住重点,而是运用色彩的倾向性带给观者视觉感受。后印象主义的出现否定了新印象主义的一些观点,更加强调主观情感的表达,更加抽象化的形式显现出来。而在后来的立体主义、表现主义、未来主义中,画家们都存在“复调”式表达,他们利用几何图形、点、线的重复排列,交织和相互覆盖,对物象进行平面化的解析,让自己的作品徘徊在客观状态与抽象表达之中。正如格林伯格在他所写的《架上绘画的危机》一文中写道:“满幅的、‘复调的’绘画缺少明显的对立,它可能是由蒙德里安创始,但是,在这个意义上,也可以说始于毕加索和勃拉克的分析立体主义,始于克利,甚至始于意大利未来主义者(尽管是作为一种由未来主义对分析立体主义的装饰性发挥而来的生动的预告,而不是作为一种来源或影响)。”同样在当代艺术中,也出现了抽象表现主义,例如安迪•沃霍尔《玛丽莲•梦露》等。[2]

我国对于绘画中出现的“复调”式表达这一概念,可以说是引进西方绘画理念才随之出现的。但我们不能否认在无意识中,中国古代绘画已经出现了“复调”表达,并且与西方绘画的“复调”有一定差别。例如,永乐宫壁画、《八十七神仙卷》等耳熟能详的精品之作中,均有所体现。这些作品中大篇幅的人物造型重复,均采用钉头鼠尾的线条,这些在形式和造型上的重复充分体现了“复调”。同时在构图上,以平面视角展开高低起伏错落,这些复调都统一与构图之中,这也是与西方绘画的区别之一随着世界文化的不断交流与融合,90年代以后,我国的艺术市场涌现了大批不同风格的绘画。例如何家英的《魂系马嵬》,士兵穿着一样的发饰服饰,近乎一样的面容。这难道不是“复调”的语言么?当然现当代艺术家中研究“复调”的也有很多,例如,李华生的《水墨格子》、张羽《指印》等。[3]

二、“复调”在中国岩画中的体现

这些岩画的独特性都是建立在不同的绘制技巧下,原始人类在长期的观察和反复的练习中会不断改进,将主观感受诉诸客观物质形态中,从而产生了岩画的艺术特征。毋庸置疑,我们不能忽视岩画的独特性,但在时间的长河中,仍然可以形成一个整体的观念。它在形象表达等方面总有自己相对规律和稳定的东西,也可以说就是我所要探讨的岩画的艺术特征。[4]

1.形在江海,心存魏阙——“形”的复调

岩画中的“形”包括线条、块面还有符号的形。这些“形”在岩画中都以“复调”表达展现。

“线”的复调:北方岩画与其他地区的岩画有着明显的差异。如果我们利用现代总结的两种不同的造型语言来分析,北方岩画当之无愧属于实体造型艺术,也可以称为写实主义风格。这并不是天马行空的说辞,实际上北方的岩画作品,尤其是动物形象,都能从现实生活里找到它们的原型。例如图2内蒙古阴山的《群虎图》,堪称我国原始人类的精品之作。其中最生动的当是他们身上弯折的斑纹,由于他们没有对动物解剖结构的认知和表达方式的限制,只能生硬的以“复调”形式表达,但仍极力将视像再现。在这种不断重复下就生发出了属于自己的艺术语言。

图2 阴山岩画《群虎图》

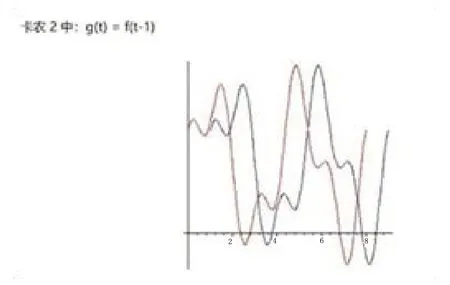

同样,在岩画中占据主导地位的人面像岩画也充分体现了“复调”的表达方式。其中备受关注的图3江苏连云港将军崖人面像。这组人面像全部由线刻绘制而成,据研究分析,其中体型最大的人面像是部落首领。他们有着相同的轮廓线,但是这种外形的“复调”是形象语言匮乏导致的,而在人面像的五官刻画上,部落首领的五官与其他人面像有明显差异,其眼睛刻画更为精细。不难得出,这些通过线条表现出的形的复调,其实是为了突出主体,正如音乐中所提及的衬腔。

图3 将军崖

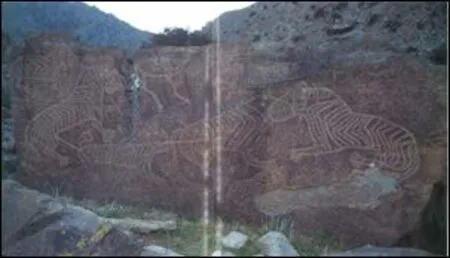

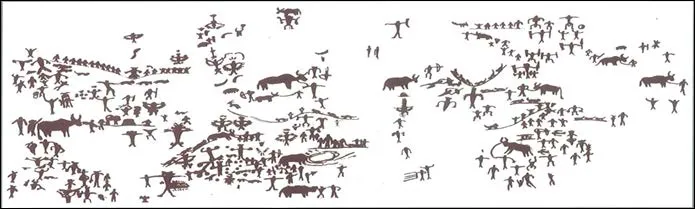

“面”的复调:相比北方的写实风格,西南地区要称之为写意风格。例如图4云南省沧源佤族自治县境内发现的岩画,其中描绘动物时侧重描绘最有特征的部位,使观者容易辨别他们的属性。这样一种块面的复调展现了形式美感,这些人物的手臂几乎全是左手举着棍子,右手向下弯曲。而在刻画头部时有一些发型的变化,稍做区分。这种互相模仿的“复调”形式增强了前进队伍的气势,似乎是原始人类对于自我的鼓励。

图4 云南沧源岩画

符号的复调:东南沿海与前两个地区不同的风格是它的装饰主义风格,台湾香港等地均发现一些类似远古时代的图腾,这些后人不断解析的图腾就是原始人类的符号。如图5南部191岩画中,这些符号中大量出现多重同心圆纹、不规则的几何纹和十字纹图形,这些与自然界原本造型没有密切关联,是原始人类进一步演进的抽象思维。

图5 南部191岩画

对于主体意识还未建立完成的原始人来说,他们认为自身并没有处在“食物链”的顶端,这时就产生了与自身贴近的事物仿佛都与自身有着联系的意识,就生发了他们对于自然的敬畏之情,他们刻画了许多太阳、月亮等自然界他们遥不可及的事物。其实这种抽象表达就是从事物的表象出发,一步步深入把握它们的生命、骨髓、精神,再顺着它们把握住内外相即、形神相融的情态。虽然原始人类可能未达到如此高的水平,但这些符号语言给我们是极为重要的。[5]

2.心生而言立,言立而文明——色彩的“复调”

“严格地来说,一切视觉表象都是由色彩和亮度产生的。”②色彩以一种最有冲击力的效果进入视觉的中心,在对岩画中的色彩进行分析前,首先将岩画中的色彩分为两类:一是非人为天然产生的“底色”,另一是原始人类的创作所为。首先,岩石本身的斑驳色彩为岩画提供了不可忽视的底色,这些天然的底色自然的转化成了图像不可分割的一部分。这些大自然完成的“复调”带有时空的见证,更具魅力。第二,除了这些自然产生的色彩外,原始人类也有了最初的色彩意识。在我国西南地区,岩画大多由赤红色涂料绘制而成。他们在使用时,除了重复的线条外,还有反复的平涂,这种通篇的红色控制了整个岩画的色调,甚至不乏一种神秘感。图6花山岩画,有人称它为“祈祷者”,其实就是其中的内容包含着对死亡的否定和对生命的赞扬。红色自古以来就给人以热血和生命的展示。康定斯基说:“当然,每一种色彩都可以是冷的,也可以是暖的,但任何色彩中也找不到在红色中所见到的那种强烈的势力。”③在原始人类看来,血液是红色的,那么红色就与生命相关,红色的运用正是他们对于生命的敬仰和赞美。[6]

图6 花山岩画

3.思与神会,同乎自然——构图的“复调”

在岩画中,所说的构图其实就是图像的组合。这些作品并没有严格的边界,是否完稿也是未知的。由于岩画中的造型大多程式化,节奏在作品的构图中,就显得格外突出了。我国发现的岩画遗址中,有很多大幅的岩画组合,其中很多人物都远大于真人尺寸。密密麻麻的图像交错重叠,有大有小,好似产生了一种空间关系,但这种空间关系并非我们所学习的三维立体空间,而是在平面的基础下产生的一种视觉感受。人物的大小往往是由等级身份决定的,其中掺杂了复杂的主观思想。在充分认识到岩画的“复调”表达后,发现这种语言给人一种极为稳定的感觉,不论是在画面构图中,还是在情感的传达中都有所体现。如图6花山岩画中,众多人物都手举棍子,而这些棍子连接在一起,形成了一个横向的势,具有一种延伸感,并且伴随着大小高矮的不同,形成了一种节奏感,产生强烈的“复调”感受。同样以展现部落生活的沧源岩画和对生殖产生敬仰的呼图壁岩画,这种节奏感产生的意蕴是不容忽视的。[7]

三、结语

探讨岩画的创作源由,就是在探讨人类艺术的起源,就不得不提及巫术。正是这种精神形式的存在,迫使人类有了一系列的生命意识,自我的内心意识也愈加膨胀。这种欲望激发创作兴趣,从而在自然界中寻找形状,在内心视像的“投射”中,确认模仿形象。然而原始人类的技术和表现手法这些外在因素都直接阻碍了他们内心视像的壮大,最终发现重复的表达可以达到不断阐释的目的。

“意象当然是原始人的知觉和想象力从无数客体刺激中筛选和生发出的心里形象。”④我们不可否认原始人类具有超凡的想象力,而这一定来源于原始思维。研究表明,这种思维非逻辑性特点非常强。就像在儿童看来,没有一个“为什么”是没有答案的一样,原始人类把自己当作现实,从未产生怀疑,会全盘吸收。但是因为大脑运转简单,工具落后,他们常常采取相同的抽象造型,这种相对固定的搭配在一定程度上限制了想象力。每个形象不断地重复,就产生了一种造型程式化。“复调”造型的出现,一方面限制了他们想象,但另一方面也对原始人类自我控制力的培养产生了积极作用。这种控制力很好地将图像控制在完全抽象与写实主义之间,使得图像有他的合理性,又没有丧失主观处理的能力。[8][9]

注释:

①王伯敏.中国绘画史•序.上海:生活•读书•新知三联书店,2000:9.

②鲁道夫•阿恩海姆,朱疆源译:艺术与视知觉.北京:中国社会科学出版社,1964:454.

③鲁道夫•阿恩海姆,朱疆源译:艺术与视知觉.北京:中国社会科学出版社,1964:470.

④张晓凌.中国原始艺术精神.重庆:重庆出版社,2004:238.