电针深刺“腰突五穴”治疗腰椎间盘突出症的疗效和安全性的前瞻性队列研究※

2021-12-14黄子玲裴兴虹宋佳杉周培娟郭盛君赵建新田元祥

黄子玲 裴兴虹 张 旭 宋佳杉 周培娟 郭盛君 赵建新 田元祥

(北京中医药大学第三附属医院2018级博士研究生,北京 100029)

腰椎间盘突出症是椎间盘组织(纤维环、髓核、软骨终板)从其原有解剖位置移位,造成神经根“敏化”和压迫,产生腰痛、下肢感觉和肌力异常、放射性疼痛等症状的综合征[1-2]。由于腰椎间盘突出症患者常伴有焦虑、抑郁及睡眠紊乱等问题,患者的生活质量和工作效率均有不同程度的下降[3-4],形成了较重的社会经济负担[5]。电针深刺“腰突五穴”[关元俞、大肠俞、腰椎4(L4)、L5、骶椎1(S1)华佗夹脊穴]是课题组20余年临床和科研经验的总结,可减轻腰椎间盘突出症患者的腰痛程度,改善腰椎功能[6-8]。目前比较电针深刺法和西医保守疗法治疗腰椎间盘突出症疗效和安全性的临床试验较少。2016年10月—2018年12月,我们通过队列研究的形式,采用电针深刺“腰突五穴”方法治疗腰椎间盘突出症患者96例,并与西医保守治疗79例对照,观察对日本骨科协会(JOA)下腰痛评分、疼痛视觉模拟评分(VAS)、不良事件发生率和患者满意度的影响,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 全部187例均为北京中医药大学第三附属医院针灸科门诊(100例)和骨科门诊(87例)腰椎间盘突出症患者,根据其接受的治疗方式分为2组,治疗组100例(后脱落4例),对照组87例(后脱落8例)。2组年龄、工作性质、体质量指数、突出节段及分期比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 2组一般资料比较 例(%)

1.2 样本量计算 试验通过公开发表的文献获得样本量计算参数,因未检索到与本研究完全一致的文献,故使用相关随机对照试验文献进行估算[9-10]。采用公式1[11]进行计算,其中显著性水平α=0.05,把握度1-β=0.9,双侧检验Zα=1.96,Zβ=1.282,采用文献中对照组的平均有效率p0=[(70.00+80.5)/2]%=75.25%,治疗组平均有效率p1=[(96.67+94.4)/2]%=95.54%,p=(p1+p0)/2=85.40%,将以上数据带入公式1,得n=62,2组取相同样本量,考虑15%脱落率,总样本量为144例。

公式1 样本量计算公式

1.3 病例选择

1.3.1 西医诊断标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[12]制定:①有腰部外伤、慢性劳损、感受寒湿史或慢性腰痛史;②多发于青壮年;③腰痛向臀部及下肢放射,咳嗽、喷嚏等腹压增加的动作时疼痛加重;④腰部活动受限,脊柱侧弯,腰椎生理弧度减弱或消失,病变部位椎旁有压痛,可向下肢放射;⑤下肢受累神经支配区有感觉过敏或减退,病程长者可出现肌肉萎缩,直腿抬高或加强试验阳性,膝、跟腱反射减弱或消失,拇趾背伸力减弱;⑥X线摄片示脊柱侧弯,腰椎生理前凸消失,病变椎间盘可能变窄,相邻边缘有骨赘增生,CT检查示椎间盘突出。

1.3.2 中医辨证标准 参照《中医病证诊断疗效标准》制定[12]。①血瘀证:腰腿痛如刺,痛有定处,日轻夜重,腰部板硬,俯仰旋转受限,痛处拒按,舌质黯紫,或有瘀斑,脉弦紧或涩。②寒湿证:腰腿冷痛重着,转侧不利,静卧痛不减,受寒及阴雨加重,肢体发凉,舌质淡,苔白或腻,脉沉紧或濡缓。③湿热证:腰部疼痛,腿软无力,痛处伴有热感,遇热或雨天痛增,活动后痛减,恶热口渴,小便短赤,苔黄腻,脉濡数或弦数。④肝肾亏虚证:腰痠痛,腿膝乏力,劳累更甚,卧则减轻。偏阳虚者面色白,手足不温,少气懒言,腰腿发凉,或有阳痿,早泄,女子带下清稀,舌质淡,脉沉细;偏阴虚者,咽干口渴,面色潮红,倦怠乏力,心烦失眠,多梦或有遗精,女子带下色黄味臭,舌红少苔,脉弦细数。

1.3.3 纳入标准 ①符合腰椎间盘突出症的诊断标准,并符合上述中医证候类型其中之一者;②年龄18~75岁;③首次患病至参加本试验的时间不超过20年;④患者对本研究知情同意,均签署知情同意书;⑤本研究经北京中医药大学第三附属医院医学伦理委员会审查通过(批件号:STKTPJ-BZYSY-2015-04)。

1.3.4 排除标准 ①具有绝对手术指征的患者;②患有严重椎管狭窄或畸形;③妊娠期或哺乳期女性;④患有严重心血管系统、内分泌系统等系统性疾病者;⑤患有皮肤病或皮肤破损不易愈合者;⑥服用抗凝药物或有出血倾向的患者;⑦患有精神疾病或理解能力较差的患者。

1.3.5 脱落标准 ①因不良事件而拒绝继续参加试验的患者;②因失访未完成试验的患者;③主动退出试验的患者。

1.3.6 中止标准 ①在试验期间怀孕的患者;②不耐受电针或深刺疗法的患者;③对试验所用药物不耐受或过敏的患者。

1.3.7 剔除标准 ①纳入试验后发现不符合试验要求的患者;②入组后未接受任何治疗的患者。

1.4 治疗方法

1.4.1 治疗组 急性期和缓解期均采用电针深刺“腰突五穴”治疗。针刺取穴(患侧):大肠俞、关元俞及L4、L5、S1夹脊穴。随证加减:寒湿证加腰阳关;血瘀证加双侧膈俞;湿热证加双侧三焦俞;肝肾亏虚证加双侧肾俞。选用0.40 mm×100 mm和0.35 mm×75 mm东邦牌一次性无菌针灸针(苏州东邦医疗器械有限公司),根据患者身材,各腧穴直刺60~70 mm后,施平补平泻手法使得气感循经向下肢放射。得气后在相邻的一对夹脊穴毫针柄连接KWD-808Ⅰ型电针仪(常州英迪电子医疗器械有限公司),参数设置为连续波,频率5 Hz,强度以针柄颤动,使患者感觉针刺部位跳动,但不产生疼痛和不适为度。每次留针25 min。隔日治疗1次,6次为1个疗程,连续治疗2个疗程。

1.4.2 对照组 予西医保守治疗。急性期采用神经根脱水治疗和神经营养治疗。①神经根脱水治疗:甘露醇注射液(山东齐都药业有限公司,国药准字H37020780)200 mL,每日1次静脉滴注,连用3 d;维生素C注射液(湖北潜江制药股份有限公司,国药准字H42020662)2 g,加入0.9%氯化钠注射液250 mL,地塞米松磷酸钠注射液(哈药集团三精制药股份有限公司,国药准字H23021682)10 mg入壶,每日1次静脉滴注,连用3 d。②神经营养治疗:灭菌注射用水2 mL+注射用腺苷钴胺(哈尔滨三联药业股份有限公司,国药准字H20045994)1 mg,每日1次肌肉注射,连用2 d。缓解期采用西药外敷治疗:患者俯卧或侧卧于床上,将双氯芬酸二乙胺乳胶剂(北京诺华制药有限公司,国药准字H20020176)涂擦于患者L1~L5部位及双侧腰肌,保持10 min。隔日治疗1次,6次为1个疗程,连续治疗2个疗程。

1.4.3 其他 急性期患者限制活动、佩戴腰围;缓解期患者进行腰背肌肉锻炼。

1.5 观察指标

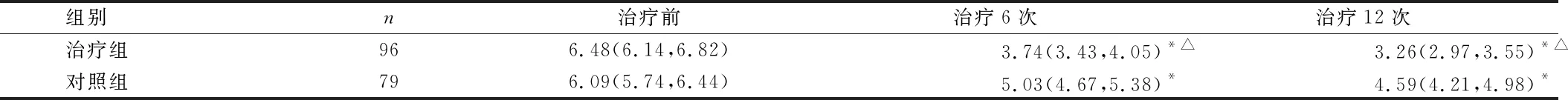

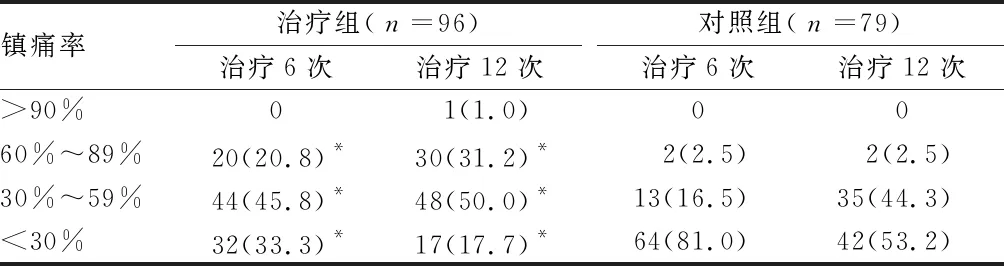

1.5.1 疼痛VAS比较 2组治疗前及治疗6、12次疼痛VAS。准备一条长10 cm的带刻度标尺,其起始端(0)代表无痛,终点端(10)代表无法忍受的剧烈疼痛。指导患者在标尺上选择可以代表自身腰部疼痛的数值,作为腰部疼痛程度的评分[13]。计算2组治疗6、12次镇痛率,镇痛率=(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分×100%。将镇痛率划分为>90%、60%~89%、30%~59%、<30% 4个等级。

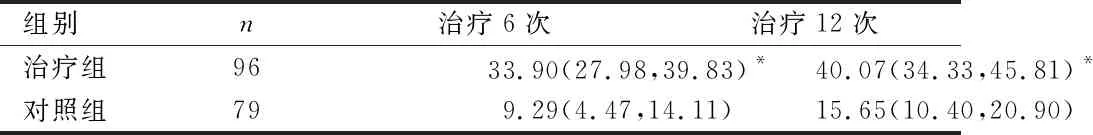

1.5.2 JOA下腰痛评分 计算2组治疗6、12次JOA下腰痛评分改善率及分级情况。JOA下腰痛评分从主观症状(3项问题,每项0~3分,最高总分为9分)、临床体征(3项问题,每项0~2分,最高总分为6分)、日常活动受限度(7项问题,每项0~2分,最高总分为14分)、膀胱功能(1项问题,-6~0分)4个方面对患者下腰背痛和腰部功能进行评价,满分29分,分数越高代表功能越好[14]。比较2组治疗6、12次后改善率,改善率=(治疗前评分-治疗后评分)/(29-治疗前评分)×100%。将改善率划分为>90%、60%~89%、25%~59%、<25% 4个等级。

1.5.3 患者满意度 治疗后对2组满意度进行调查,患者需根据自身主观感受对不同治疗方法给出优、良、改善、差4个等级的评价,比较患者对不同治疗方法的满意程度。

1.5.4 不良事件 记录2组治疗期间发生的不良事件,比较2组不良事件发生率。

2 结果

2.1 2组治疗前及治疗6、12次疼痛VAS比较 见表2。

表2 2组治疗前及治疗6、12次疼痛VAS比较 分,Mean(95%CI)

由表2可见,治疗6、12次2组疼痛VAS均较本组治疗前降低(P<0.05),且治疗6、12次治疗组均低于对照组同期(P<0.05)。治疗12次2组疼痛VAS与本组治疗6次比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2 2组治疗6、12次镇痛率分级比较 见表3。

表3 2组治疗6、12次镇痛率分级比较 例(%)

由表3可见,治疗6、12次治疗组镇痛率60%~89%、30%~59%、<30%均优于对照组同期(P<0.05)。治疗12次2组镇痛率与本组治疗6次比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2.3 2组治疗6、12次JOA下腰痛评分改善率比较 见表4。

表4 2组治疗6、12次JOA下腰痛评分改善率比较 %,Mean(95%CI)

由表4可见,治疗6、12次治疗组JOA下腰痛评分改善率均高于对照组(P<0.05)。治疗12次2组JOA下腰痛评分改善率与本组治疗6次比较差异无统计学意义(P>0.05)。

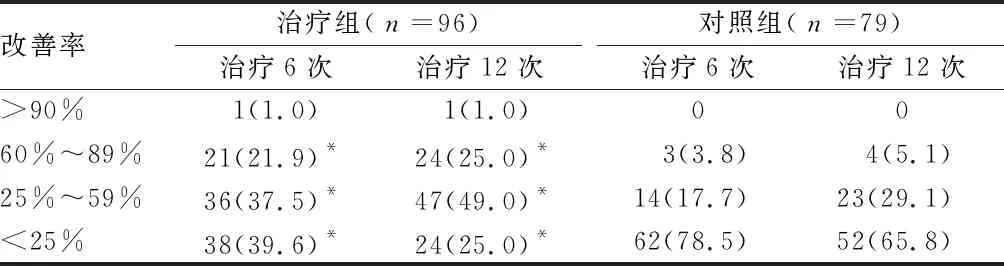

2.4 2组治疗6、12次JOA下腰痛评分改善率分级比较 见表5。

表5 2组治疗6、12次JOA下腰痛评分改善率分级比较 例(%)

由表5可见,治疗6、12次治疗组JOA下腰痛评分改善率60%~89%、25%~59%、<25%均优于对照组同期(P<0.05)。治疗12次2组JOA下腰痛评分改善率各分级与本组治疗6次比较差异无统计学意义(P>0.05)。

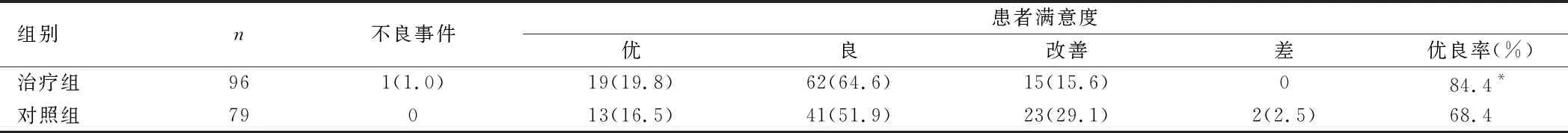

2.5 2组不良事件及患者满意度比较 见表6。 由表6可见,2组不良事件发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗组患者满意度高于对照组(P<0.05)。

表6 2组不良事件及患者满意度比较 例(%)

3 讨论

腰椎间盘突出症是腰椎间盘内容物移位造成的以腰痛、下肢放射性疼痛为主要症状的疾病[2,15],平均发病年龄约为40岁,近年来发病率上升,且出现低龄化趋势[16],多由于运动量小、长期坐姿不良,或者长期不运动所致,以L4~5和L5~S1椎间盘中线两侧的突出最为常见[2]。在骨科门诊中,因腰背痛就诊的患者约占总患者量的1/3[17],年龄、心理、体力劳动、肥胖、妊娠、不良生活方式等均为导致腰椎间盘突出症患病率升高的因素[17-18]。腰椎间盘突出症出现疼痛的几率约为91%,中重度疼痛约占74%,急性疼痛发作多在2周内自行缓解,但约有1/3的患者会转变为慢性疼痛,出现腰椎功能受限[19];35.14%~40.8%的患者会出现焦虑、抑郁、睡眠紊乱等心理问题[20],导致患者的生活质量和工作效率明显下降[3,21-22],形成了较重的社会经济负担[23]。手术疗法和保守疗法是国内外指南推荐的治疗方法,患有慢性疼痛的患者建议首选保守疗法,但手术治疗仅推荐在患者出现巨大的髓核突出或脱出,造成下肢功能障碍、膀胱或直肠功能障碍时进行,且手术后5年内生活质量与保守治疗比较无显著差异[24-25]。保守疗法包括药物治疗(口服或注射脱水药、非甾体类抗炎药、肌松药及硬膜外类固醇注射等)和非药物治疗(针刺、按摩、整骨、推拿等)[26]。本研究中,急性期患者采用甘露醇注射液、维生素C注射液、地塞米松磷酸钠注射液进行神经根脱水治疗,同时辅以甲钴胺注射液进行营养神经治疗;缓解期患者采用双氯芬酸二乙胺乳胶剂进行局部外敷止痛治疗。

针刺是指南推荐的、在临床广泛应用的腰椎间盘突出症和慢性疼痛的保守疗法之一[26],因其能有效缓解疼痛且不良反应少而被国内外患者广泛接受。电针是在传统针刺的基础上结合电刺激,病变局部受到规律脉冲的电刺激产生节律性的收缩和松弛,有利于松解粘连,改善突出物和神经根的关系,促进炎性物质的转运和降解,刺激机体产生内啡肽和脑啡肽,产生镇痛效果[27]。我们根据20余年临床和科研经验,使用电针深刺“腰突五穴”方法治疗腰椎间盘突出症,研究发现,该疗法可显著降低患者腰痛程度,改善腰椎功能[7,28],同时具有累积镇痛效应[29];进行电针深刺时,主穴的感传距离可到达患者外踝尖及足部,而浅刺仅可传导至局部椎体,深刺所产生的得气传导距离远于浅刺,且深刺在缓解腰痛和改善腰椎功能方面的效果优于浅刺[6]。基于上述研究结果,考虑目前尚缺乏电针深刺疗法与常规西医保守疗法治疗腰椎间盘突出症疗效和安全性方面的比较,因此我们采用前瞻性队列研究的方法,评价2种治疗方法治疗腰椎间盘突出症的疗效和安全性差异。

深刺为本疗法的操作要点和特色,在本研究中“腰突五穴”的进针深度约60~70 mm,行针过程中产生局部强烈的痠胀感和向下肢传导的放射感。腰椎间盘突出症属中医学“筋痹”“骨痹”范畴,多因患者年老体虚,复感外邪,痹阻经脉,造成局部气滞血瘀,不通则痛。其病位较深,适合深刺。腰椎间盘突出症的病位主要在足太阳膀胱经、足少阳胆经和督脉,“腰突五穴”中的大肠俞和关元俞为足太阳膀胱经的下腰部腧穴,并配合L4、L5、S1夹脊穴,可疏散膀胱经气血,又可发挥局部取穴的近治作用。在深刺这一特色操作的基础上,增加辨证取穴,标本同治。寒湿证加刺腰阳关,腰阳关为督脉腧穴,位于腰部,主治腰骶疼痛和下肢痿痹,具有温阳补肾的作用;血瘀证加双侧膈俞,膈俞为血会,可活血理气止痛;湿热证加双侧三焦俞,可清利三焦脏腑之湿热;肝肾亏虚证加双侧肾俞,可调补肾气,通利腰脊,以达到培本、止痛之效。主穴与配穴共同起到通经止痛之效。深刺“腰突五穴”可刺激到相应节段的神经干,属于神经干刺激法。通过解剖学知识有意识地刺激神经干,使患者感到电击感或麻木感的刺激方法。这种刺激法可通过较短的反射弧和产生较强的刺激获得治疗效果,并可减少选穴数量,增强针感,提高治疗效果。坐骨神经来自于L4~S3神经根,深刺大肠俞、关元俞可直接刺激脊神经后支,结合电刺激,可起到提高痛阈、释放镇痛物质的作用[30];电针针刺夹脊穴时可刺激相应脊神经前后支,调节肌肉、骨骼和筋膜,发挥局部抗炎和镇痛的作用[31]。

本研究结果显示,治疗6、12次2组疼痛VAS均较本组治疗前降低(P<0.05),且治疗6、12次治疗组均低于对照组同期(P<0.05),且治疗组镇痛率60%~89%、30%~59%、<30%明显优于对照组(P<0.05)。可见电针深刺对于腰椎间盘突出症患者的止痛作用优于西医保守治疗。治疗6、12次治疗组JOA下腰痛评分改善率均高于对照组(P<0.05),且JOA下腰痛评分改善率分级改善率60%~89%、25%~59%、<25%优于对照组(P<0.05)。说明电针深刺“腰突五穴”改善腰椎间盘突出症患者腰椎功能的效果优于西医保守治疗。

患者满意度调查显示,治疗组满意度优良率高于对照组(P<0.05),且治疗组无满意度为“差”的受试者,而对照组有2例(2.5%)。说明电针深刺“腰突五穴”治疗的患者满意度高于西医保守疗法。2组不良事件发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。说明电针深刺“腰突五穴”治疗方法安全,未增加患者不良反应。

综上所述,电针深刺“腰突五穴”和西医保守疗法对缓解腰椎间盘突出所致腰痛、改善腰椎功能方面均安全有效。两者相比较,电针深刺“腰突五穴”在改善疼痛及腰椎功能方面均优于西医常规保守治疗,患者满意度较高。试验尊重患者诊疗意愿,按照患者所选择的治疗方式进行自然分组,更客观地反映临床疗效。课题经过175例患者的观察形成研究结果,可以为电针深刺“腰突五穴”疗法提供临床证据,并逐步形成以此种特效疗法为核心的中医特色治疗格局,推动医院在临床优势特色方向的发展。从社会效益的角度来看,研究探索得出的临床结果将直接有利于患者就医路径的选择,节约就医成本。