长江经济带工业化进程评价和时空演化研究

2021-12-14邓明亮

邓明亮

(1.武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072;2.武汉大学 中国发展战略与规划研究院,湖北 武汉 430072;3.武汉大学 区域经济研究中心,湖北 武汉 430072)

工业化是推进经济社会进步发展的重要动力,也是国家竞争力的集中体现和内在基础,加快实现新型工业化是现代化强国建设的重要内容和必由之路[1~3]。伴随我国工业化进程不断推进和经济社会逐步转型,我国经济社会进入高质量发展阶段,推进中国工业化向更深程度、更高水平推进,必须坚持中国特色新型工业化道路[4~5]。21世纪以来,我国工业化加速推进,党的十六大报告(2002)首次提出“新型工业化”概念,党的十七大报告(2007)进一步提出“中国特色新型工业化”命题,党的十八大报告(2012)将中国特色新型工业化与现代化建设相结合,作出与信息化、城镇化和农业现代化同步发展的工业化道路新的设计和部署,党的十九大报告(2017)则进一步强调信息化、城镇化和农业现代化与新型工业化的同步发展。国家“十一五”(2006)、“十二五”(2011)、“十三五”(2016)规划文本明确了新型工业化的道路和内容,“十四五”规划文本(2021)则进一步提出到2035年基本实现新型工业化的远景目标和时间节点。伴随一系列国家顶层设计和政策举措的出台和落实,新型工业化内涵不断丰富和完善,中国新型工业化道路方向和目标进一步明确。推动长江经济带发展是党中央作出的重大决策,《长江经济带发展规划纲要》(2016)将“具有全球影响力的内河经济带”明确为长江经济带发展四大战略定位之一,促进工业高质量发展是长江经济带“创新驱动产业转型升级”重点战略任务的重要内容[6~7]。进一步推进长江经济带工业化向更高水平迈进,是加快构建长江经济带现代产业体系,建成“引领经济高质量发展主力军”的重要抓手和关键环节。系统梳理长江经济带工业发展趋势和特征,科学研判长江经济带工业化进程所处阶段和时空演化特征,探索新时期背景下推进长江经济带新型工业化进程的路径和政策举措,对于促进创新驱动产业转型升级,提升长江经济带工业发展核心竞争力,加快构建现代产业体系,全面推动长江经济带高质量发展具有重要理论价值和实践指导意义。

一、长江经济带工业发展趋势和特点

“十四五”时期是全面开启社会主义现代化建设新征程的第一个五年,也是工业化基本实现后加快推进新型工业化进程、谋划2035年基本实现新型工业化远景目标的奠基之年[8]。长江经济带工业产业规模大、集聚度高,2019年长江经济带沿线11省份三次产业总产值占比达到46.21%,在全国经济高质量发展过程中具有重要地位。在长江经济带战略全面推进、工业化水平不断提升的同时,也表现出地区差异明显、创新能力有待提升等挑战,面对新的机遇和挑战,“十四五”时期长江经济带沿线11省份工业高质量发展相关战略部署呈现出新的趋势和特点。

(一)长江经济带工业发展成效和特点

推进长江经济带工业化进程对引领全国工业产业高质量发展具有重要意义。2019年,长江经济带沿线11省份三次产业占全国比例分别达到43.18%、47.42%和45.72%,促进长江经济带工业化进程向更高水平和更深层次推进,是推动沿江产业结构优化升级,加快构建现代产业体系,使长江经济带成为引领全国经济高质量发展主力军的重要抓手和必由之路。为加速推进中国特色新型工业化进程,2010年以来先后公布了北京中关村科技园区等9批次425个国家新型工业化产业示范基地[9],其中长江经济带沿线11省份国家新型工业化示范基地总数达到199个,占全国比重达到46.82%。长江经济带上中下游地区省份国家新型工业化示范基地总数分别达到60个、52个、87个,充分调动了长江经济带沿线各地区工业企业积极性,为加快长江经济带工业化进程注入了活力。

表1 长江经济带国家新型工业化示范基地建设情况

长江经济带工业发展水平和进程呈现出较大地区差异。伴随长江经济带发展战略深入实施,形成了汽车制造、计算机、电气机械等一批规模经济突出、科技含量高的千亿级重点工业产业,沿线11省份工业产业高质量发展的同时也表现出巨大地区差异。对比长江经济带沿线11省份过千亿的重点工业产业数量和规模,上海、江苏、浙江、安徽等下游省份主营业务收入过千亿的产业门类数量和规模均领先于中上游省份,如2019年江苏省计算机、通信和其他电子设备制造业(16434.93亿元)与电气机械和器材制造业(12072.17亿元)主营业务收入超过万亿大关,而重庆、贵州、云南等上游省份主营业务收入过千亿的重点工业产业门类数量和规模相对靠后。

(二)“十四五”时期长江经济带工业发展趋势和特点

为加快构建现代产业体系,巩固壮大实体经济根基,落实制造强国战略和全面推进长江经济带高质量发展要求,长江经济带沿线11省份在“十四五”规划中围绕先进制造业、战略性新兴产业等内容谋划了一系列工业产业高质量发展重大举措。相关战略部署呈现出以下特点和趋势。

表2 长江经济带沿线11省份主营业务收入过千亿的重点工业产业(2019年)

一是注重战略性新兴产业培育。伴随我国经济社会进入高质量发展阶段,着力提升科技创新能力,加快培育壮大一批战略性新兴产业,是充分激活长江经济带沿线省份技术、资金、人才等生产要素,培育经济新增长点、推进长江经济带新型工业化进程的必由之路。在长江经济带沿线11省份“十四五”规划中,江苏、浙江、湖北等省份提出要加快培育国家战略性新兴产业集群,引领战略性新兴产业从零散向集群式发展;安徽、江西、重庆、四川、云南等省份在“十四五”规划中明确提出要加快培育壮大战略性新兴产业,湖北、湖南分别提出要实施战略性新兴产业倍增计划和培育工程,安徽、重庆提出要在“十四五”时期加快构建一批战略性新兴产业增长引擎。

二是强调提升产业链供应链现代化水平。长江经济带工业产业规模大,但工业产业基础不足,产业链供应链现代化水平有待进一步提升。党的十九届五中全会和国家“十四五”规划高度强调产业基础高级化和产业链现代化水平,长江经济带沿线11省份在“十四五”规划中围绕产业链供应链现代化谋划了一系列重要举措,着力提升产业链供应链自主可控能力。上海提出要加快产业链供应链“煅长板、补短板”;江苏在“十四五”规划文本中提出要推动全产业链优化升级;浙江提出在“十四五”时期要实施制造业产业基础再造和产业链提升工程;安徽进一步提出要打造新兴产业链;湖南提出要实施产业链供应链提升工程,加强分行业产业链供应链战略设计,优化区域产业链布局;重庆在产业链供应链升级过程中,提出更强创新力、更高附加值和更安全可靠等标准;贵州省则具体提出要重点延伸铝、镁、钛、锰、黄金等产业链;在强调产业链供应链现代化水平的同时,安徽、江西等省份在规划中提出要实施产业链“链长制”,着力打造高能级产业链条。

三是谋划加快工业产业数字化发展。伴随新一代科技革命和产业变革,数据要素逐步成为当前推进工业化进程的关键要素和重要动力,促进工业产业数字化成为“十四五”时期长江经济带工业发展的重要趋势。在长江经济带沿线11省份“十四五”规划中,上海将“数字”列为产业发展方针之一,江苏要求在实体经济发展过程中全面实施数字技术赋能,浙江提出要实施数字经济“一号工程”。在推进产业数字化和数字产业化方面,长江经济带沿线11省份在“十四五”时期工业产业发展中对新一代互联网基础设施和信息技术的应用进行系列谋划,上海、浙江、安徽、四川、云南等省份提出要推动人工智能等未来产业发展;安徽、湖北、重庆等省份均将智能网联汽车产业纳入“十四五”时期工业产业发展重点产业;安徽提出在“十四五”时期要加快发展智能家电等新兴产业;江西提出要着力补齐智能传感器等领域短板,推动移动智能终端等领域取得突破;上海、江苏、安徽、湖南、重庆等省份将智能工厂建设、智能化发展作为工业产业发展的重要内容和方向。

四是强化工业产业绿色化转型升级。生态优先、绿色发展是长江经济带高质量发展的总基调和根本要求,推进工业绿色转型升级是“十四五”时期长江经济带工业发展的必由之路。在长江经济带沿线11省份“十四五”规划文本中,江苏、安徽、江西、湖南、重庆等省份明确将绿色化作为工业产业发展的方向,浙江提出打造绿色化工万亿级世界先进制造业集群的发展目标。伴随碳达峰碳中和目标和时间节点的明确,加快推进工业绿色低碳转型,支持绿色产业发展,着力构建绿色制造体系,不断提升工业绿色化、低碳化水平,成为“十四五”时期推进长江经济带工业化进程的必然趋势。

五是更加重视工业产业融合化发展。伴随制造业服务化和服务型制造不断推进,工业和服务业产业边界进一步弱化,“按需定制”“网络定制”等新型工业和服务业模式不断完善,大规模定制更加普遍。长江经济带沿线11省份在“十四五”规划中高度重视产业融合化发展,上海将“融合”作为产业发展方针之一,湖南将“融合化”作为产业发展重要方向;上海、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、四川、贵州、云南等省份提出要加快推进先进制造业和服务业融合发展;浙江提出要推进信息技术与生物技术的融合创新;江西提出促进电子信息产业“芯屏端网”融合发展;湖北在“十四五”规划中提出要推动现代信息技术集成创新与产业发展深度融合,将“融合互动”作为战略性新兴产业梯队建设重要标准。

二、基于单一指标法的长江经济带工业化进程评价

工业化进程是伴随工业产业发展,人均收入、经济结构、空间结构等发生连续性变化的过程[10~12]。单一指标法是国内外学术界关于工业化进程评价应用最广泛的方法,基于工业化内涵和经典工业化理论,借鉴学术界现有研究成果[10],采用经济发展水平和产业、工业、空间、就业等结构性指标对全国31省份工业化进程进行评价,进一步重点考察长江经济带沿线11省份工业进程和特征。参照钱纳里等(1989)、陈佳贵等(2006)等的划分方法,将长江经济带工业进程划分为工业化初期、中期、后期,以及前工业化、后工业化共5个阶段。

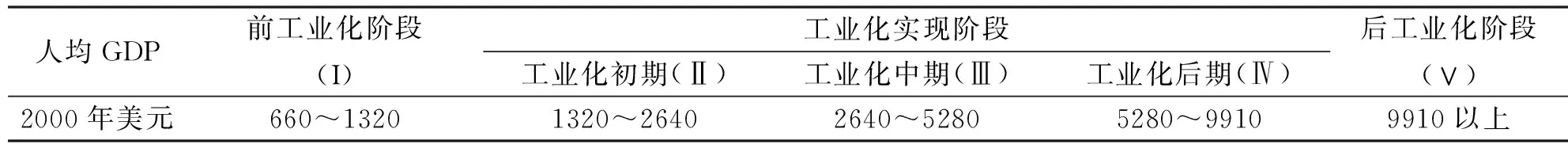

(一)基于经济发展水平指标的工业化进程评价

工业化推进过程中工业产值、劳动就业、空间布局持续演变的最终结果是地区经济社会发展水平的提升。鉴于数据可得性和指标代表性,首先以人均GDP水平为基本指标,反映工业化过程中各地区经济发展水平。根据陈佳贵等(2006)关于工业化不同阶段的划分[10],以2000年为基期对人均GDP进行平减,采用购买力平价和汇率的平均值对人均GDP进行折算,得到2000~2019年工业化进程评价基础数据,相关数据整理自EPS数据库、中经网、《中国统计年鉴》等。

基于经济发展水平指标的长江经济带工业化进程评价结果显示,2000年以来长江经济带工业化进程不断推进,2011年以来进入工业化后期阶段。与全国和长江经济带以外地区工业化进程相比,长江经济带进入工业化后期阶段的时间领先于全国(2014)和长江经济带以外地区(2012),可见长江经济带在推进全国工业化进程中具有引领作用。比较长江经济带上中下游地区工业化进程,下游地区工业化自2014年起迈入后工业化阶段,但中上游地区基于经济发展水平的工业化进程仍处于工业化后期,下游地区在长江经济带工业化发展中处于引领地位。从长江经济带沿线11省份工业化进程来看,上海、江苏、浙江已经进入后工业化阶段,安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川工业化发展进入工业化后期阶段,而贵州、云南工业化发展仍处于工业化中期阶段。

表3 基于经济发展水平指标的工业化进程划分标准

(二)基于产业结构指标的工业化进程评价

三次产业结构演变是工业化进程的重要表现和标志,选择三次产业增加值占GDP比重作为产业结构分析的基本指标,相关数据整理自中经网。借鉴陈佳贵等(2006)关于工业化不同阶段的划分标准[10],若第一产业增加值占比大于第二产业占比,则处于前工业化阶段(I);当第一产业增加值占比大于20%,且第一产业增加值占比小于第二产业,则处于工业化初期阶段(II);当第一产业增加值占比介于10%和20%之间,且第二产业增加值占比大于第三产业,则处于工业化中期阶段(III);当第一产业增加值占比低于10%,且第二产业增加值占比大于第三产业,或第一产业增加值占比处于10%和20%之间,且第二产业增加值占比小于第三产业,则处于工业化后期阶段(IV);当第一产业增加值占比低于10%,且第二产业增加值占比低于第三产业,表明该地区进入后工业化阶段(V)。

表4 基于经济发展水平指标的长江经济带工业化进程评价结果

评价结果表明,基于产业结构指标的长江经济带工业化水平已经进入后工业化阶段。基于三次产业结构对工业化进程的评价结果表明,长江经济带工业发展已经进入后工业化阶段。对比长江经济带上中下游地区工业化进程所处阶段,中下游地区工业发展进入后工业化阶段,但上游地区仍处于工业化后期。从长江经济带沿线11省份工业化进程来看,至2019年,上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆工业化进程步入后工业化阶段,但四川、贵州、云南工业化发展仍处于工业化后期阶段。

表5 基于产业结构指标的长江经济带工业化进程评价结果

续表5年份全国长江经济带长江经济带以外地区上游地区中游地区下游地区2012VIVIVIIIIIIIV2013VIVVIVIIIV2014VVVIVIIIV2015VVVIVIIIV2016VVVIVVV2017VVVIVVV2018VVVIVVV2019VVVIVVV

(三)基于工业结构指标的工业化进程评价

伴随工业化向更高水平和更深层次推进,工业产业内部结构也将发生持续性变化。制造业是工业行业的主体部分,也是工业发展水平的集中体现。参考陈佳贵等(2006)关于工业化不同阶段的划分标准[10],鉴于数据可得性和代表性,选取制造业主营业务收入占总商品主营业务收入的比重作为判断工业化进程的基础指标,以20%、40%、50%和60%为门槛值将工业化进程划分为5个阶段。总商品主营业务收入数据由各地区农业、渔业、林业总产值,工业企业主营业务收入、建筑业主营业务上收入加总获得[10],相关数据整理自EPS数据库、《中国工业经济统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、《中国统计年鉴》,部分缺失数据采用移动平均法补齐。

评价结果表明,基于工业结构指标的长江经济带工业化发展已经进入后工业化阶段。与全国工业化进程相比,本世纪以来长江经济带工业化水平不断推进,但长江经济带在基于工业结构指标工业化进程中的引领作用尚不明显。对比长江经济带上中下游地区工业化进程,中下游地区工业化发展已经进入后工业化阶段,下游地区在长江经济带工业产业结构转型升级和工业化发展中的引领作用明显,上游地区工业化发展进入工业化后期阶段,但工业结构仍然存在波动。对比长江经济带沿线11省份工业化进程,贵州省工业化发展仍处于工业化中期阶段,云南省工业化进程在工业化中后期阶段波动,其他9省份工业化发展已经进入后工业化阶段。可见,基于工业结构指标的长江经济带工业化进程地区差异明显,上游地区新型工业化发展有待进一步深化和推进。

表6 基于工业结构指标的长江经济带工业化进程评价结果

(四)基于空间结构指标的工业化进程评价

城镇是工业发展的主要空间载体,伴随工业规模不断扩大、工业化进程不断推进,城镇化水平也不断提升。在现有研究成果基础上,选取常住人口城镇化率作为空间结构指标,以30%、50%、60%、75%为门槛值,测评长江经济带工业化进程所处阶段,城镇化水平越高工业化所处阶段越高,当城镇化率高于75%时,该地区进入后工业化阶段。相关数据整理自EPS数据库,部分缺失数据采用移动平均法补齐。

评价结果表明,基于空间结构指标的长江经济带工业化进程仍处于工业化后期阶段。与全国和长江经济带以外地区工业化进程相比,基于空间结构指标的长江经济带工业化进程与全国和长江经济带以外地区相比略显滞后,长江经济带沿线11省份地区推进工业化进程任务仍然艰巨。对比上中下游地区基于空间结构指标的工业化进程,下游地区自2012年开始进入工业化后期阶段,2019年中游地区工业化进程开始步入工业化后期阶段,而上游地区工业化进程仍处于工业化中期阶段。基于空间结构指标的长江经济带工业化进程省际差异更为显著,上海工业化进程已经进入后工业化阶段,江苏、浙江、湖北、重庆工业化进程正处于工业化后期阶段,安徽、江西、湖南、四川、云南工业化进程则处于工业化中期阶段,而贵州基于空间结构指标的工业化进程仍处于工业化初期阶段。长江经济带沿线省份工业化发展基础各异,城镇化起步时间和速度存在差异,不同省份之间呈现出较大地区差异。

表7 基于空间结构指标的长江经济带工业化进程评价结果

(五)基于就业结构指标的工业化进程评价

劳动力是工业发展的关键生产要素,伴随工业化进程不断推进,各地区就业结构也随之不断演变。非农产业就业人员占比是学术界测评工业化进程中广泛应用的指标和方法,参考陈佳贵等(2006)关于工业化不同阶段的划分标准[10],将第一产业就业人员总数占比作为工业化测评基础指标,以10%、30%、45%和60%为标志值,将工业化进程划分为5个阶段,第一产业就业人员总数占比越低,工业化水平越高,当第一产业就业人员占比低于10%时,工业化进入后工业化阶段。第一产业就业人员占比根据各省份三次产业就业人员总数计算得到,全国、长江经济带、长江经济带以外地区、上游地区、中游地区、下游地区就业人员总数采用各省份数据加总得到,相关数据整理自各省份统计年鉴。

测评结果表明,基于就业结构的长江经济带工业化进程处于全国领先地位。与全国平均水平和长江经济带以外地区相比,长江经济带自2018年起进入工业化后期阶段,长江经济带以外地区工业化进程仍处于工业化中期阶段,长江经济带在基于就业结构的工业化进程中能够充分发挥引领带动作用。就长江经济带上中下游地区工业化进程而言,下游地区基于就业结构指标的工业化进程迈入工业化后期阶段,但中上游地区仍处于工业化中期阶段,相较而言中上游地区工业化进程起步较晚,工业化进程所处阶段相对滞后。从长江经济带沿线11省份工业化进程所处阶段来看,上海工业化进程已经进入后工业化阶段,江苏、浙江、江西、重庆工业化进程步入工业化后期阶段,安徽、湖北、湖南、四川工业化进程仍处于工业化中期阶段,而贵州、云南工业化进程尚处于工业化初期阶段。

表8 基于就业结构指标的长江经济带工业化进程评价结果

三、推进长江经济带新型工业化进程的路径选择和政策建议

在系统梳理长江经济带工业发展特点和“十四五”时期工业化发展趋势的基础上,综合运用经济发展水平和产业、工业、空间、就业等结构性指标对长江经济带工业化进行测算和比较,研究结果表明:(1)长江经济带工业化进程已经进入工业化后期阶段,部分指标已经达到后工业化阶段水平,不同工业化指标测算结果存在一定差异;(2)长江经济带在全国工业化进程推进中表现出一定引领和示范作用,加快实现长江经济带工业化进程向更高水平和更深层次推进仍然面临较多挑战;(3)长江经济带工业化进程地区差异明显,下游地区工业化进程处于领先阶段,上游地区工业化进程起步较晚,工业化水平相对靠后。

“十四五”时期,为进一步加快长江经济带工业化进程向更高水平更深层次推进,为实现新型工业化目标开好局,加快构建长江经济带现代产业体系,全面推进长江经济带高质量发展,本文根据现有研究结论提出以下政策建议:

第一,坚持新型工业化道路。伴随我国工业化目标的基本实现,迈入实现新型工业化目标的新阶段,加快推进长江经济带工业化进程必须坚持新型工业化道路,将新发展理念融入推进长江经济带工业化进程的全过程。一是要坚持创新驱动,加快完善长江经济带新型工业化创新体系,不断提升长江经济带沿线11省份工业化科技创新能力和长江经济带整体创新核心竞争力,助推长江经济带抢占新一轮科技革命和产业变革制高点,提升长江经济带工业发展自主能力;二是要坚持绿色低碳转型,立足长江经济带生态大保护根本要求,瞄准碳达峰碳中和“30·60”目标和时间节点,加快推进长江经济带工业产业绿色低碳转型,全面提升工业绿色发展全要素生产率,把长江经济带建设成为“我国生态优先绿色发展主战场”;三是要坚持开放合作共赢,立足将长江经济带建设成“畅通国内国际双循环主动脉”目标,以高水平开放促发展,推进长江经济带世界级产业集群建设,增强工业发展资源全球整合利用能力,提升长江经济带工业全球市场核心竞争力,开创长江经济带新型工业化对外开放合作共赢新局面。

第二,促进工业化重点领域跨越式发展。长江经济带产业规模大,地区差异明显,加快推进长江经济带工业化进程向更高水平迈进,必须突出重点,促进长江经济带工业化重点领域实现跨越式发展。一是要继续推进战略性新兴产业培育发展,抢抓未来产业发展新机遇,支持长江经济带战略性新兴产业集聚区建设,促进战略性新兴产业从分散式单兵作战向集聚式发展;二是要进一步提升产业链供应链现代化水平,围绕长江经济带优势产业和薄弱环节,推进长江经济带工业发展价值链向高端环节延伸,全面提升长江经济带产业链供应链现代化水平,不断提升长江经济带工业产业链供应链自主可控能力,助力长江经济带工业可持续发展;三是要推进长江经济带工业融合化发展,既要推进长江经济带信息化与工业化融合,推进智能制造等新模式的广泛应用,也要推进制造业和服务业,尤其是先进制造业和现代服务业的深度融合,不断提升长江经济带工业产品和服务质量。

第三,优化长江经济带工业发展空间布局。长江经济带工业发展基础和工业化进程地区差异明显,协调推进长江经济带工业化进程,全面提升长江经济带工业化整体水平,必须坚持区域协调发展战略,推进长江经济带工业高质量协同联动发展。一是要充分发挥下游地区省份工业发展引领带动作用,促进工业发展前沿技术研发和各类生产要素整合,带动中上游地区工业化进程向更高水平发展;二是要持续优化长江经济带上中下游地区工业空间布局,统筹各地区资源、能源、市场和环境承载力,合理谋划工业产业发展重点方向和布局重点,引导工业产业集聚集群式发展,避免资源错配和浪费;三是推进长江经济带沿线工业产业有序转移,鼓励上中下游地区工业发展生产要素互换,创新推广工业产业合作园区、飞地经济、产业转移示范区等模式,促进下游优势产业向中上游地区转移,协调有序推进长江经济带上中下游地区工业化进程。