泉州金苍绣龙纹造型艺术研究

2021-12-13陈晓岚

陈晓岚

一、泉州金苍绣起源与衮绣铺的历史由来

金苍绣主要用于宗教、戏剧、民俗等方面,具体包括民间信仰、祈福、祭祀、生命礼俗、地方戏剧、日常生活等方面,是富有闽南地域文化特色的民间艺术形式。关于泉州金苍绣的起源在学术界界定模糊,大部分学者认为其工艺技法来源于唐代,它与1987年西安法门寺地宫出土的纺织品残片上残留的“蹙金绣”工艺相当[1]。但因年代久远资料缺失,年代也无从考究。泉州丝织业的繁荣与发展应追溯到宋元时期,随着海上丝绸之路的兴起,泉州以“刺桐”之名闻名于世,成为东方第一大港,泉州成为印度洋和西太平洋海上航运和贸易线路上的重要节点城市[2]。在这一时期,泉州的国际航海与贸易联系范围十分广泛,而丝织品作为重要对外贸易的商品,促进了这一行业的迅速发展。1987年在广东发现的“南海1号”宋代沉船,就是从泉州港起航准备前往东南亚、阿拉伯等国家的贸易商船。该沉船经整理打捞后,目前已在15道船舱中清理出18万余件文物,但最右侧船舱却是空的,经考古学家提取船舱样品进行化验,检测出了丝蛋白,这说明船舱原来放的是最值钱的丝绸,因为有机质文物无法保存,已经腐烂了。

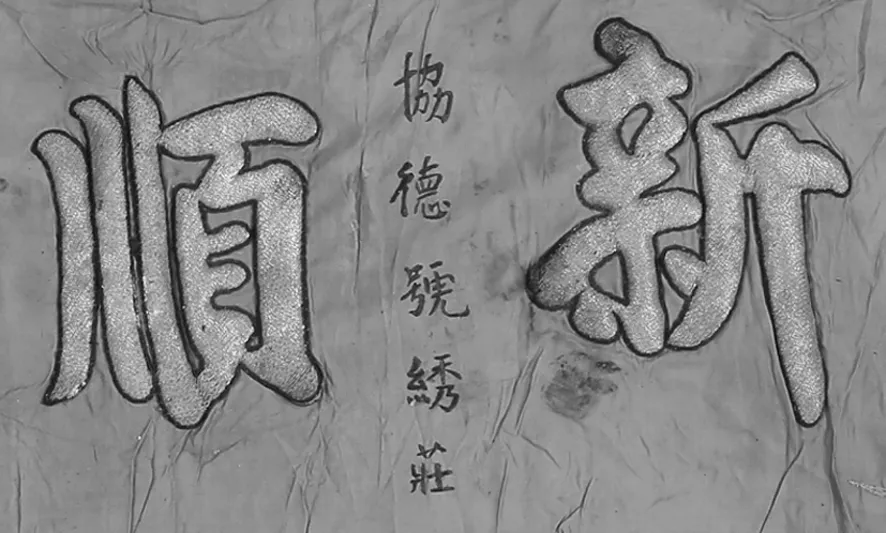

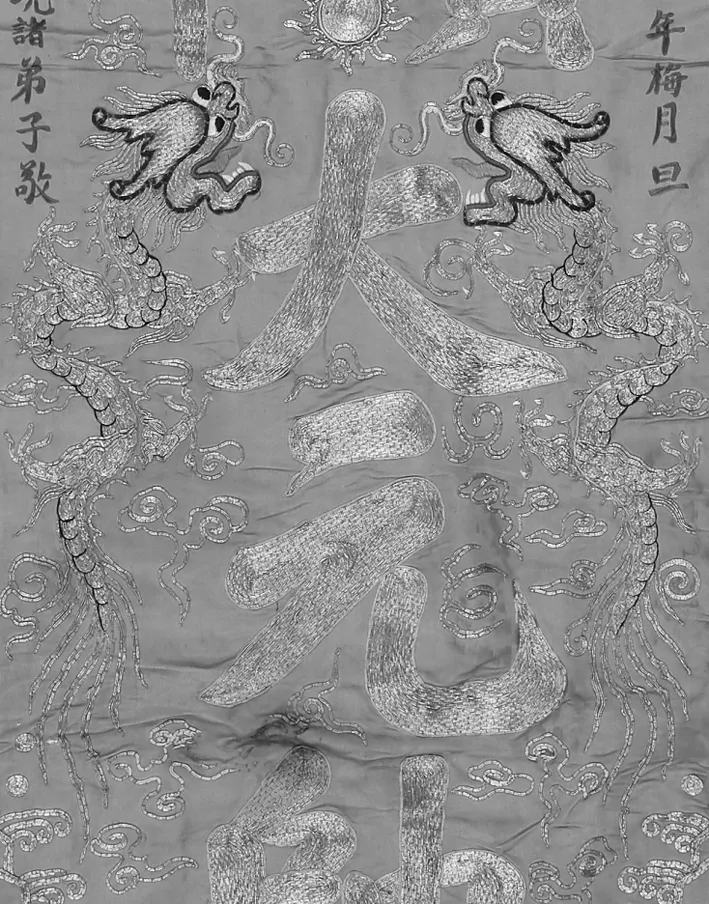

泉州出现了一个因刺绣业集中而得名的“衮绣铺”[3]。衮绣即为绣制朝服的简称,因其铺内有许多大官府第,如南安伯郑芝龙、文襄公洪承畴、靖海侯施琅等,其官服为衮绣裳,铺因此得名[4]。衮绣铺形成于明,兴盛于清。衮绣铺的繁荣与泉州的宗教及民俗活动兴盛密切相关,这些信俗活动所必需的佛服、神袍、道袍、桌裙、横彩眉、绣帐、阵头绣旗、凉伞、幢幡等绣品的需求量大增,直接影响金苍绣的发展。因此,泉州也因此出现了一大批有名的绣庄,在馆藏绣品中就发现了“彩章绣庄”“协德号绣庄”(图1)、“三吉益隆”(图2)、“定真堂”“洽茂宝号”等绣有庄名或堂号的金苍绣绣品。

图1 协德号绣庄

图2 三吉益隆绣庄

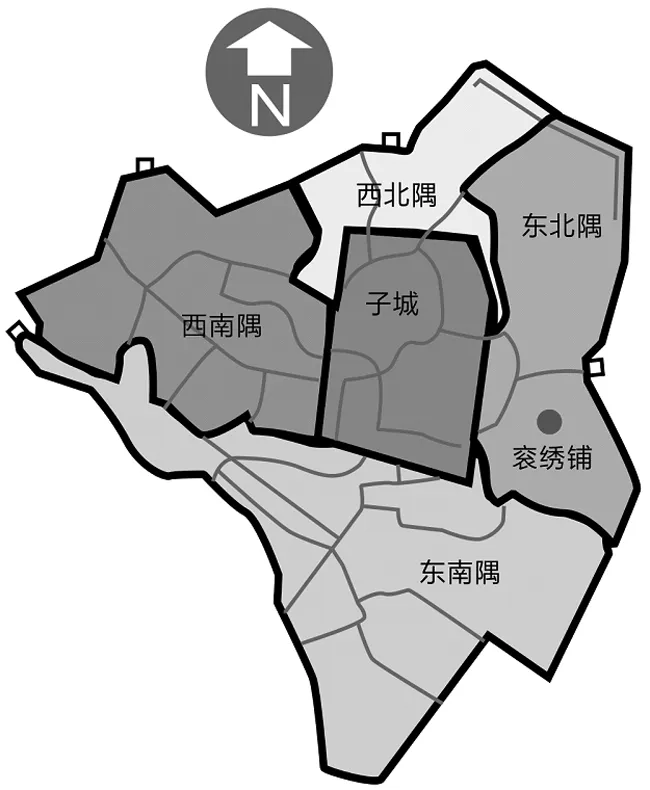

泉州古城分为四隅,各隅以子城为中心,反映“四方围绕中心”的观念。衮绣铺位于泉州城内东北隅[5](图3),它居城中心东侧(区域分布约在现在的东街及两侧),乾隆版《泉州府志》提到“城厢东隅,统图四,其地为:中华、行春、衮绣、胜果等共四铺。”道光版《晋江县志·铺递志》(卷21)在此基础上又作了比较详细的解释:“城中及附城四隅十六图。旧志载三十六铺,今增二铺,合为三十八铺;东隅统图四(内中华、行春、衮绣、胜果、外驿路,共五铺)……”各铺所辖较均等,都在二至五境之间,其中衮绣铺所辖最多有五境,包括广灵境、忠义境、通天境、通源境、圣公境。

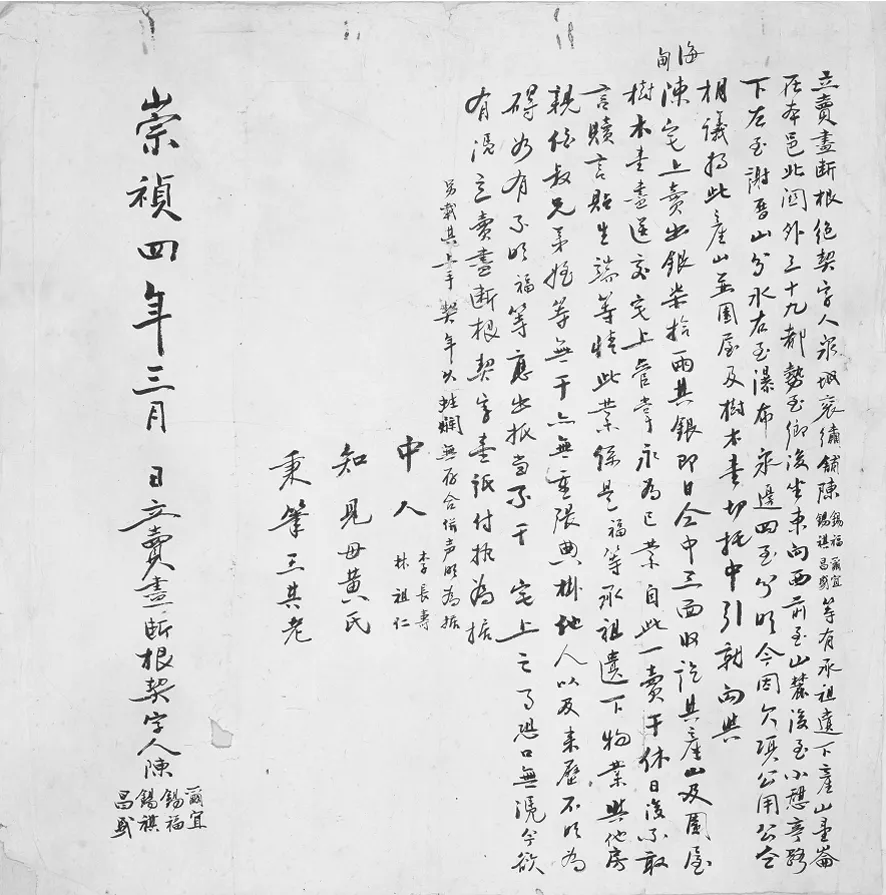

泉州古城内基层组织的层级结构是“隅→图→铺→境”,“铺”是行政社区,“境”是自然社区,“铺”可以由一个或若干自然社区的“境”组成[6],民间简称为“铺境”。“铺境”体系是最基层的组织,它作为城市基层政权单位和行政区划,元代以后在泉州城内就确立起来了,明、清时期得到很大发展[7]。可以说,它是特定历史背景和地缘条件下的产物,它与中国古代的里坊、里社、里甲和保甲等传统社区一脉相承,成为遗存至近代的城区基本构成状况。馆藏“明崇祯四年(1631)墨书泉城衮绣铺陈锡福陈锡祺等人卖山与陈宅的断绝契字”(图4),为衮绣铺在明代已经出现提供了佐证依据。

图3 泉州衮绣铺地理位置

图4 明崇祯四年(1631)衮绣铺陈锡福等断绝契字

二、金苍绣龙纹的造型艺术

龙,是万兽之首,是古代传说中的神物,是几千年来中华民族文化的产物,它代表权威和尊贵,其具有威严雄伟的形象,英勇果断的品质,并作为皇权的象征被人崇拜,是中华民族精神和文化的象征。因此,龙纹作为一种吉祥图案是权力与地位的象征,受到宫廷和民间的喜爱,被广泛应用在不同的载体上。龙纹是金苍绣重要装饰纹样之一,其纹饰特征明显且富有地域特色,与其他绣种相比,既求同存异,又各具形态,有的绣品以龙纹为主,辅以其他吉祥图案,有的以龙纹为辅,仅充当装饰纹样。

(一)金苍绣龙纹的表现形式

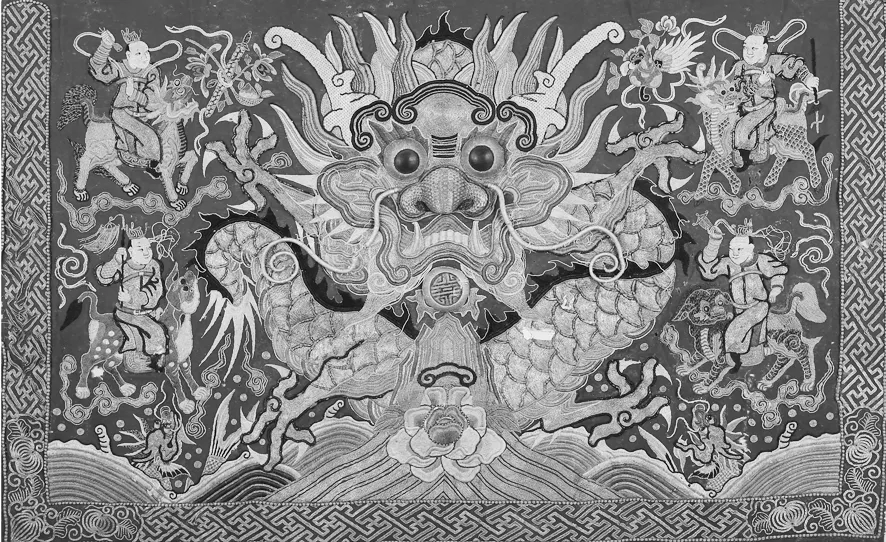

1.正龙

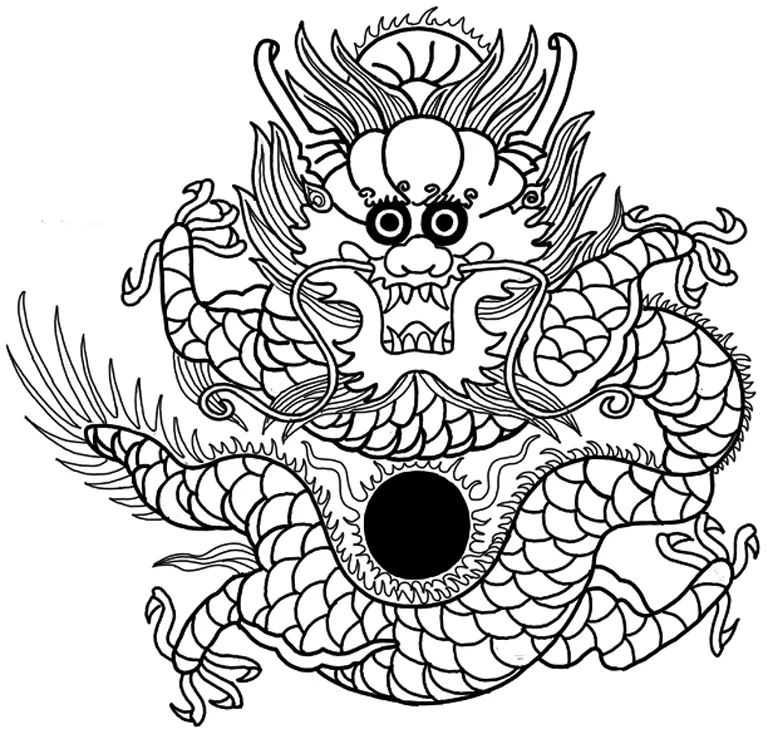

正龙是龙纹中最尊贵的表现形式,取其蹲坐之态而得名,又称坐龙。图5龙纹为正龙造型,龙头平视前方,左右对称,方头大额,双眼似金鱼眼,炯炯有神,鼻子似狮鼻,龙须从鼻翼两侧长出,脑门、双眼、鼻垫绣,龙嘴张开,露下唇,作龇齿吐舌状,两腮大于脑门,夸张变形。龙角似鹿角,中下部左右分叉,角的顶端分别向下卷曲,毛发和须发顺着龙腮部和下颌部成束状长出,一直伸向头的上方,毛发似波浪形,须发似三角形,下颚宽,颧骨、肘、尾上的白须长而坚挺。龙身粗犷,顺时针盘绕踞坐,额下有江崖、海水穿过龙身顶出一颗龙珠,龙珠是一种象征祥光普照大地、永不熄灭的吉祥物。龙尾作向上弧形弯曲后朝下方延伸,龙爪似鹰爪,刻画清晰有力,以不同的形态伸向四个方位。整体造型夸张变形,用色富丽堂皇。

图5 金苍绣正龙

2.团龙

团龙,即把龙的形体设计成圆形的纹样。团龙起源于唐代,明清时广泛运用,一般有坐团龙、升团龙、降团龙等表现形式。坐团龙的造型基本沿用金苍绣传统的龙纹样式(图6),降团龙的龙纹造型较为灵动,躯干修长呈S形扭动,龙头朝下,与凤搭配栩栩如生,寓意“龙凤呈祥”(图7),金苍绣团龙造型常用于椅套等实用性装饰纹样上。

图7 金苍绣降团龙

3.升龙

龙头在上,龙尾在下,呈奔腾升起状称为“升龙”。龙的头部朝左方的称“左侧升龙”,龙的头部朝右方的称“右侧升龙”。图8两条左右对称的升龙,躯干呈S形扭动,背部拱起,对称分布,龙尾细长飘逸,向下方延伸。龙躯干造型修长细腻,飘逸洒脱,如行云流水般,蜿蜒扭转,自然流畅,极富灵动感,寓意“乘龙升天”“节节高升”。

图8 金苍绣升龙

4.行龙

行龙常表现为两条行走姿态的龙戏耍一颗如意珠,龙身与龙头左右对称。《述异记》载:“珠有龙珠,龙所吞者。”图9、图10的双龙相对而立,仰头瞪目,躯干细长、灵动,凸背,有背鳍,四爪呈行走姿态,龙尾向上向后舒展,双龙中间由江崖海水顶出一颗龙珠,双龙四周装饰海水、云纹。金苍绣行龙造型常用于道袍、绣幛、幢幡等绣品中。

图9 金苍绣行龙

图10 金苍绣行龙

(二)金苍绣龙纹的造型特征

金苍绣龙纹造型是由龙头、躯干(龙身)、四肢和尾部等四部分组成,由于绣制年代以及绣庄的不同,对龙纹的塑造也有一定差异性,且每个部位的变化也不是绝对统一,而是一个逐步演变的过程。传统正龙造型(图11)蛇形躯干,身体翻转流畅、灵动,比例较为匀称,经演变后的金苍绣正龙造型(图12),龙头比例变大,造型较为夸张,龙身粗犷[8]。

图11 传统正龙造型

图12 金苍绣正龙造型

1.龙头造型特征

金苍绣龙头的造型是整条龙刻画的重点,它由角、发、额、耳、眉、眼、鼻、腮、触须、水须、下颌、獠牙等部位组成。图13龙头造型较为写实,与传统正龙造型较为接近,但在龙脑门、龙腮的塑造上已经融入金苍绣的垫绣技法,但仅仅是局部的微微凸起,刺绣工艺精湛,用色用料考究。图14的龙头比例逐渐变大变宽,继续强化龙脑门、龙腮的立体感,垫金绣凸起。这两件金苍绣的龙眼“灯泡眼”,宝石镶嵌,晶莹剔透,炯炯有神,龙眉用绒线直接绣制在脑门上,形似卷曲的“水草”纹,绒线绣龙角,表现龙角层次感与延伸感。图15已经出现龙眉与角整体垫绣塑造,龙眼继续延续“灯泡眼”,图16龙头的特点是将眼、眉、角作为一个整体垫绣塑造,龙眼不再镶嵌宝石,而采用棉絮垫高凸绣,龙眉绣制在龙角根部,有火焰纹、如意纹等造型。此龙头造型一直延续至当代,成为运用最广泛的龙纹造型之一。

图13 传统造型的金苍绣龙头

图14 金苍绣龙头

图15 眉、角整体塑造金苍绣龙头

图16 眼、眉、角整体塑造金苍绣龙头

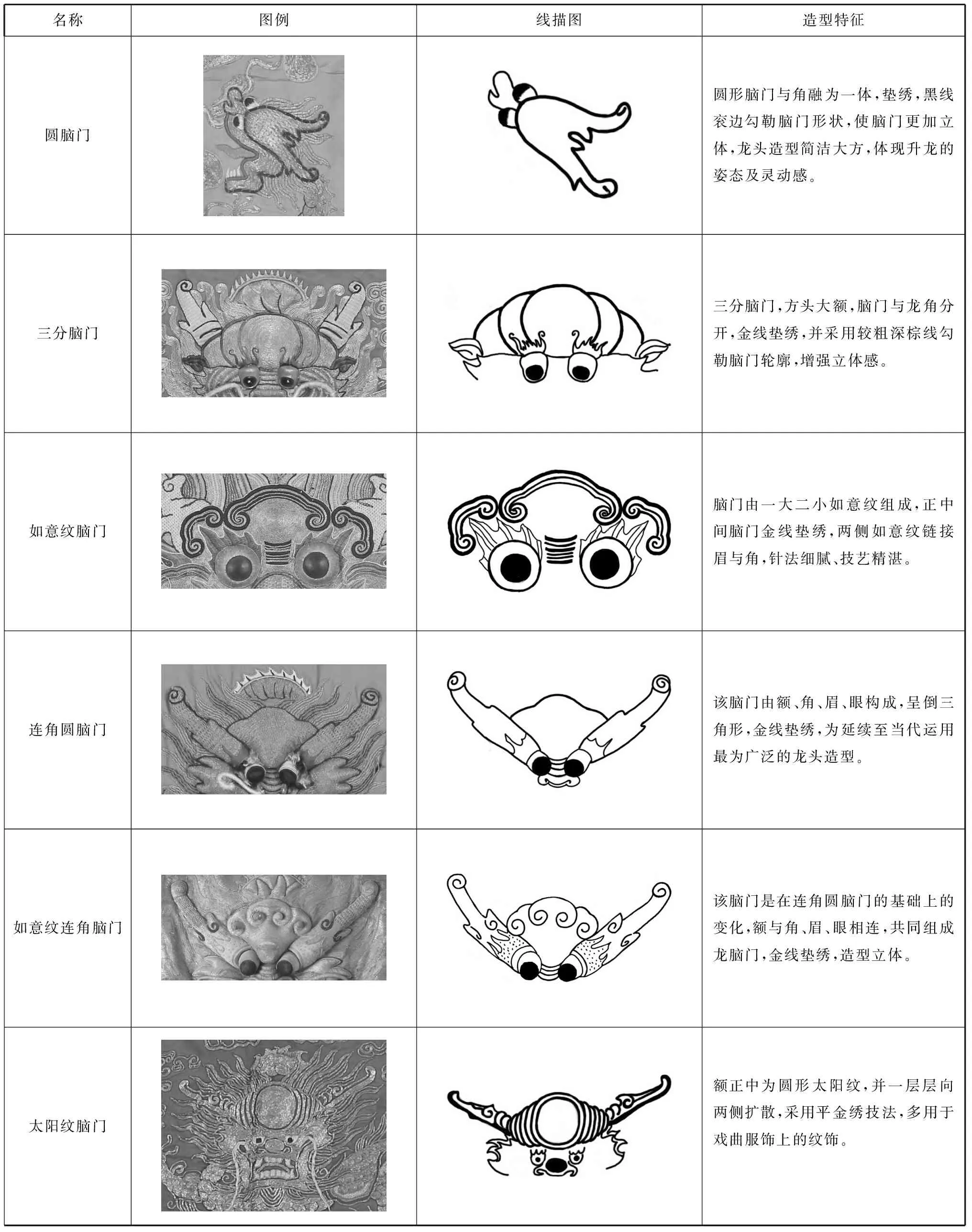

(1)龙脑门造型

龙脑门也叫龙额,位于眼睛上方与龙角相连。根据龙脑门造型特征上细微的差别,将其分为圆脑门、三分脑门、如意纹脑门、连角圆脑门、如意纹连角脑门、太阳纹脑门等,具体图例及造型特征见表1。

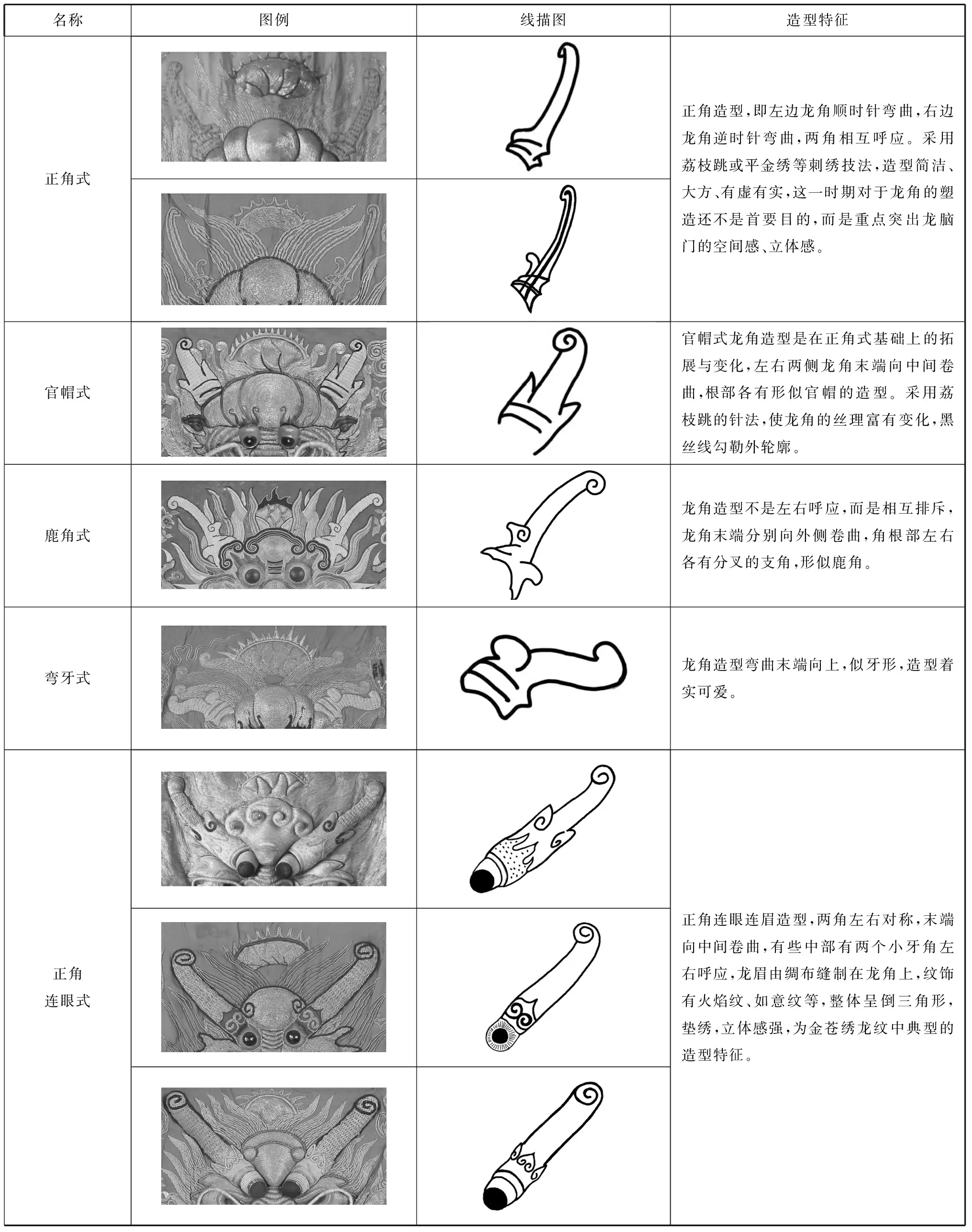

(2)龙角造型

金苍绣龙角造型可分为正角式、官帽式、鹿角式、弯牙式、正角连眼式等。从龙角与眉眼的构图关系看,早期金苍绣龙角为独立造型,经一段时间演变为角与眉眼相连,具体图例详见表2。

表1 金苍绣龙脑门造型特征

表2 金苍绣龙角造型特征

从金苍绣龙头发展与演变的规律可以看出:①龙头比例不断增大。②强化龙角的造型比例,从独立塑造演变为龙角与眼、眉一起塑造,最终呈现倒三角型。③龙眉从水草纹演变为火焰纹或如意纹。④龙嘴从上下牙齿分离演变为上下紧挨。⑤龙鼻从小而精致的蒜头鼻逐渐变大变宽,演变成有层层褶皱的狮子鼻,两侧鼻翼逐渐变宽变大。

2.龙躯干造型特征

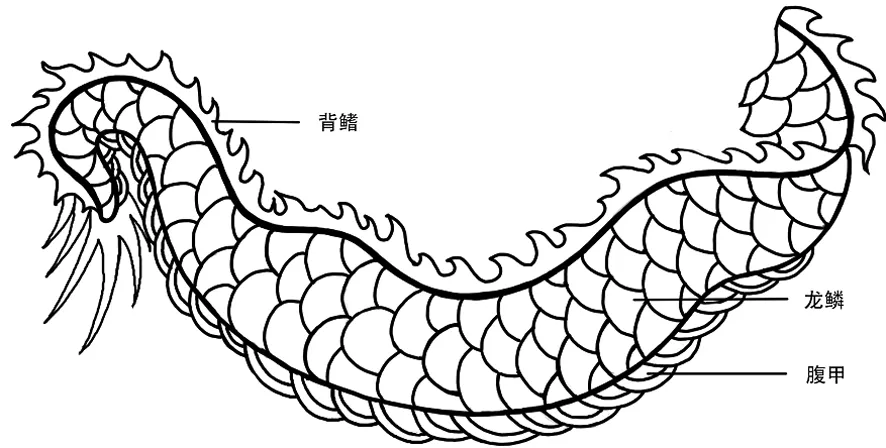

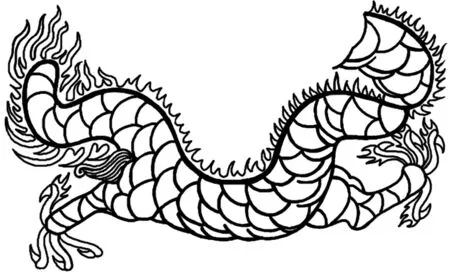

龙躯干也称龙身,可分为背鳍、龙鳞、腹甲等。背鳍在龙背的脊骨处,也称为龙脊,它呈连续三角形锯齿状或水波状[9]。龙鳞以鲤鱼的鳞片为依据进行刻画,遍布全身,是尊贵的象征。腹甲也称肚节,由连续的弧线组成,并随着龙躯干的翻转腾跃而变化。泉州金苍绣龙躯干有两种造型,一种是修长的蛇形躯干、弯曲自由,其长度为头部的七至八倍,与头、尾和四肢衔接自然,如升龙、行龙;一种是兽形躯干,以虎、豹为依据而变化,躯体粗壮,呈S形,此类型以坐龙、团龙最为典型。此外,兽形躯干也有两种常见的造型,独立躯干造型(图17)、与后肢相连造型(图18)。

图17 龙躯干造型特征

图18 龙躯干造型特征

3.龙四肢造型特征

龙的四肢分前肢和后肢,呈对生状。龙肢由大腿、小腿、肘、掌、爪和肘毛等组成。龙掌丰满,龙爪尖锐有力,龙腿遍布鳞甲,骨节凸出,一般呈伸、蹬、抓、攥等几种形式。前肢长在龙头左右两侧,有两种造型,一种为龙爪,一种为王印和镜子(图19),这种造型左前肢顶“镜子”,右前肢顶“国”字王印。后肢与躯干相连,蹋着江崖海水,似腾空行走一般,为了突出龙的勇猛与威严,还会加饰火焰披毛。

图19 金苍绣“王印与镜子”正龙图

4.龙尾造型特征

龙尾的造型直接关系到整条龙的动势,因此至关重要。总体来说金苍绣龙尾造型短而肥,尾鳍似火焰,龙尾造型有两种形态:一种为卷曲朝上,一种为卷曲朝下。

三、金苍绣的社会功用

泉州当地的先民们面对大自然等种种现象的恐惧与疑惑,想象征服与支配大自然,于是将天地万物自然属性的特点加以形象化,将隐藏在内心的理念与愿望,如追求福禄寿喜,子孙绵延薪火相传,祈求万事顺遂吉祥如意等,内化于心,外化于形,以各种形式表现出来。

(一)宗教祭祀

在泉州传统的宗教活动中,用于装扮神像的神袍、披肩、头饰、鞋帽等常用金苍绣进行装饰,成为民间“妆佛”工艺中必不可缺的一部分。如民国丁卯年(1927)黑地金苍绣龙纹神袍(图20),黑地金线绣坐团龙、降龙、江崖海水、暗八仙、花卉等左前胸令旗上绣有“君山大元帅”等字样,下摆两侧上绣有“民国丁卯荔月旦 本境诸弟子仝敬”[10]。此外,金苍绣还常用于对庙堂内环境的装饰如宝盖、彩眉、神幡、桌裙、拜垫等。在各种神明巡境活动中所需要的长幡、横眉、王爷大旗五面、龙虎旗多面、中幡多面、五色旗多面、小令旗多面(1)泉州市文化广电新闻出版局编,《泉州非物质文化遗产资源实录 第3册》,北京:九州出版社,2017.01,第1713页。……再如妈祖巡境时需配备銮舆、彩车、卤簿(2)“卤簿”就是仪仗队,包括了龙头杖、彩旗、“天上圣母”牌……、凉伞等,还有游神活动中各种戏剧、木偶剧表演所需的戏服、舞台装饰等,金苍绣的身影可谓无处不在。

馆藏“民国浮桥水醮金苍绣龙纹桌裙”(图21)桌裙上部金线绣“浮桥水醮”,下部金苍绣垫金绣龙纹,四周绣凤凰、麒麟、狮子、大象、蝙蝠及缠枝花卉纹,底部绣制禹门、江崖、海水、鲤鱼越龙门。四周绣缠枝花卉纹、“回”纹、云纹等。浮桥为泉州城内的一座桥,它建造于北宋皇祐元年(1049),后经嘉祐、元丰、绍兴、乾道年间的维修、扩修,使之逐步完善。之后经历朝历代的修缮,浮桥由木桥变为石桥,为历代泉州的陆路交通发挥巨大作用。浮桥上接黄龙江,下通浯江,三江相连,黄金水道,成了古代名渡。作醮或建醮,是一种道教祭神仪式,主要祭祀各种天神、土地公、城隍神等守护神,目的则在驱逐或超度为害地方的瘟神、厉鬼、疾病或社会问题,以期恢复社区安宁,引导宇宙复苏(3)庄英章、潘英海编:《台湾与福建社会文化研究论文集》(三),1996,第203-206页。。《闽南民俗编选》中提到:泉州凡溪滨铺境皆做“水普”,祭祀水中鬼魂,规模不等。唯南门新桥的观音渡头,每年都做规模颇大的“水醮”,远近民众皆到此“赞筵”,添祀贡品,送给水鬼穿的纸衫纸裤挂满江浒(4)新桥为“浯江”旧称。。“水醮”前后五天,由道士举行宗教仪式,超度水中亡魂。由此可知,馆藏“民国浮桥水醮金苍绣龙纹桌裙”为浮桥举行超度水中亡魂仪式时所用之物,是一件有明确功用的宗教绣品[11]。

图20 民国丁卯年(1927)金苍绣龙纹神袍

图21 金苍绣龙纹“浮桥水醮”桌裙

(二)祈福纳吉

在传统金苍绣刺绣图案中,祈福纳吉是最大特色,每件金苍绣作品均表现出丰富的内涵,透过这些吉祥纹饰造型所构建出的吉祥语,探究出其所蕴含的象征意象,并以求祈福者能迎接顺势与福分。我们根据所表现的图案与结构所构建出的吉祥语,探究手绣艺人所要表现的象征意涵。如人的生命周期经历了出生、成年、结婚、衰老、死亡这一过程,在这些人生的重要阶段民间都有相应的礼仪习俗,以求健康、平安、长寿、富贵等,而这些美好意愿经常通过金苍绣绣品图案表现出来。归纳总结后有以下四项主要特征:

(1)祈求婚姻美满。如:龙凤呈祥、连生贵子、多子多孙、榴开百子。

(2)祈求延年益寿。如:鹿鹤延年、松鹤延年、富贵耄耋、众仙拱寿。

(3)祈求科第功名。如:加官进爵、五子登科、鲤鱼跃龙、一鸣惊人。

(4)祈求福气纳吉。凤凰来仪、虎虎生风、鹿鹤同春、六合同春、喜上眉梢、富贵长寿、纳福迎祥、五福和合、五福捧寿、多福多寿、福在眼前、福寿双全。

四、结语

金苍绣历史悠久,有其自身的文化资源优势,具备独特性、稀缺性、不可复制性等文化内涵。金苍绣吸收了闽南民间工艺的精华,所表现出的艺术风格特征带有浓烈的闽南民间地方特色,可以说,金苍绣融入了泉州本土的文化、地域、特征、情感、意识等各种信息,同时也反映出泉州人热爱生活、享受生活、敢于创新的精神特质。进一步保护和传承金苍绣文化,优化金苍绣文化生态环境,推动闽南文化生态保护,传承中华民族优秀文化,参与世界文化交流,构建和谐社会,增强海峡两岸人民的凝聚力,具有极其重要的意义。