首发误诊为纤维腺瘤的乳腺叶状肿瘤5例临床病理分析

2021-12-13蔡秀虹李国平陈林莺

曾 强,蔡秀虹,张 声,李国平,罗 胜,陈林莺

乳腺纤维上皮性肿瘤是一组以上皮和间质成分同时增生为特征的双相性肿瘤,包括纤维腺瘤(fibroadenoma, FA)和叶状肿瘤(phyllodes tumour, PT),两者在临床表现和外科处理上存在不同,前者一般少见复发并且随着年龄增长而逐渐消退,后者存在一定程度的复发和转移,需外科手术切除并要求切缘阴性[1-2]。FA是女性常见的乳腺良性肿瘤,PT相对罕见,根据WHO(2019)乳腺肿瘤分类的建议,使用一系列组织学参数将两者区分并对PT进行分级[3],但由于组织学特征的重叠、评估组织学参数的主观性和肿瘤内部异质性等因素给精确诊断带来了重大挑战。本实验回顾性分析5例首发病灶诊断为FA,复发后诊断为PT的原发病灶和复发病灶,探讨其临床特征、镜下多项组织学表现的多种组合与最终诊断之间的联系,以期提高乳腺纤维上皮性肿瘤的临床病理诊断水平。

1 材料与方法

1.1 临床资料收集2007~2020年福建医科大学附属第一医院诊治的5例首发病灶诊断为FA,复发后确诊为PT,5例患者均为女性,初始发病年龄平均(40±6.0)岁,复发平均年龄(45±5.4)岁。

1.2 方法复阅5例患者原发病灶、复发病灶的手术切除标本HE切片,镜下观察同一患者的原发病灶和复发病灶的病理特征,并观察CD34、CD117、Ki-67、p53的表达。所有标本均经10%中性福尔马林固定,常规脱水、透明、石蜡包埋,4 μm厚切片,HE染色。采用免疫组化EliVision法检测CD34(克隆号QBEnd/10,福州迈新生物公司)、CD117(多克隆,丹麦Dako公司)、Ki-67(克隆号MIB-1,北京中杉金桥生物公司)、p53(克隆号DO-7,丹麦Dako公司)的表达。所有病理特征均由两名病理医师独立阅片评价。

1.3 判断标准

1.3.1组织学指标及判读标准 复习所有HE切片,对组织学改变记录如下:(1)组织学结构:管周为主型、管内为主型;(2)浸润性边界:至少局灶性肿瘤相关性胶原纤维渗透性浸润或浸润脂肪组织;(3)发达叶状结构:指间质细胞增生呈舌状挤压导管上皮或深的管周裂隙样结构;(4)异质性结构:上皮和间质细胞密度与分布不均匀;(5)间质密度增高分为轻、中、重:密度增高指肿瘤间质细胞数为正常间质细胞的2倍以上,轻度为间质细胞核无重叠,中度为部分重叠,重度为多数重叠;(6)间质过度生长:4倍物镜下,仅见间质细胞且未见上皮成分;(7)间质细胞异型性分为轻、中、重:细胞大小轻微不一致且具有平滑的细胞轮廓为轻异型性,可识别细胞大小差异、核膜不规则,超过轻度异型程度为中度异型性,显著的细胞多形性、染色质粗块状、核膜不规则和可见核仁为重度异型性;(8)核分裂:计数每10个HPF间质细胞有丝分裂数;(9)袖套征:邻近或导管上皮下间质细胞密度增强。

1.3.2免疫组化判断标准 Ki-67、p53细胞核均呈棕褐色为阳性,CD34、CD117细胞质均呈棕褐色为阳性。

2 结果

2.1 临床特征5例患者均为女性,首发诊断均为FA,发病年龄31~48岁,平均(40±6.0)岁,肿瘤直径(3.94±2.67) cm,复发后4例诊断为交界性PT,1例是良性PT,复发年龄为42~54岁,平均(45±5.4)岁,肿瘤直径(4.8±3.68) cm,复发时间20~133个月,平均(59.2±46.2)个月。除外2例无首诊病史,余患者原发和复发病程10天~9年不等。原发病灶3例为单发,2例为多发,均为同侧;复发病灶5例均为同侧单发。除外2例患者复发后影像学提示为PT或不除外恶性肿瘤,余原发、复发病灶影像学均考虑良性病变(表1)。

表1 5例乳腺纤维上皮性肿瘤的临床病理特征

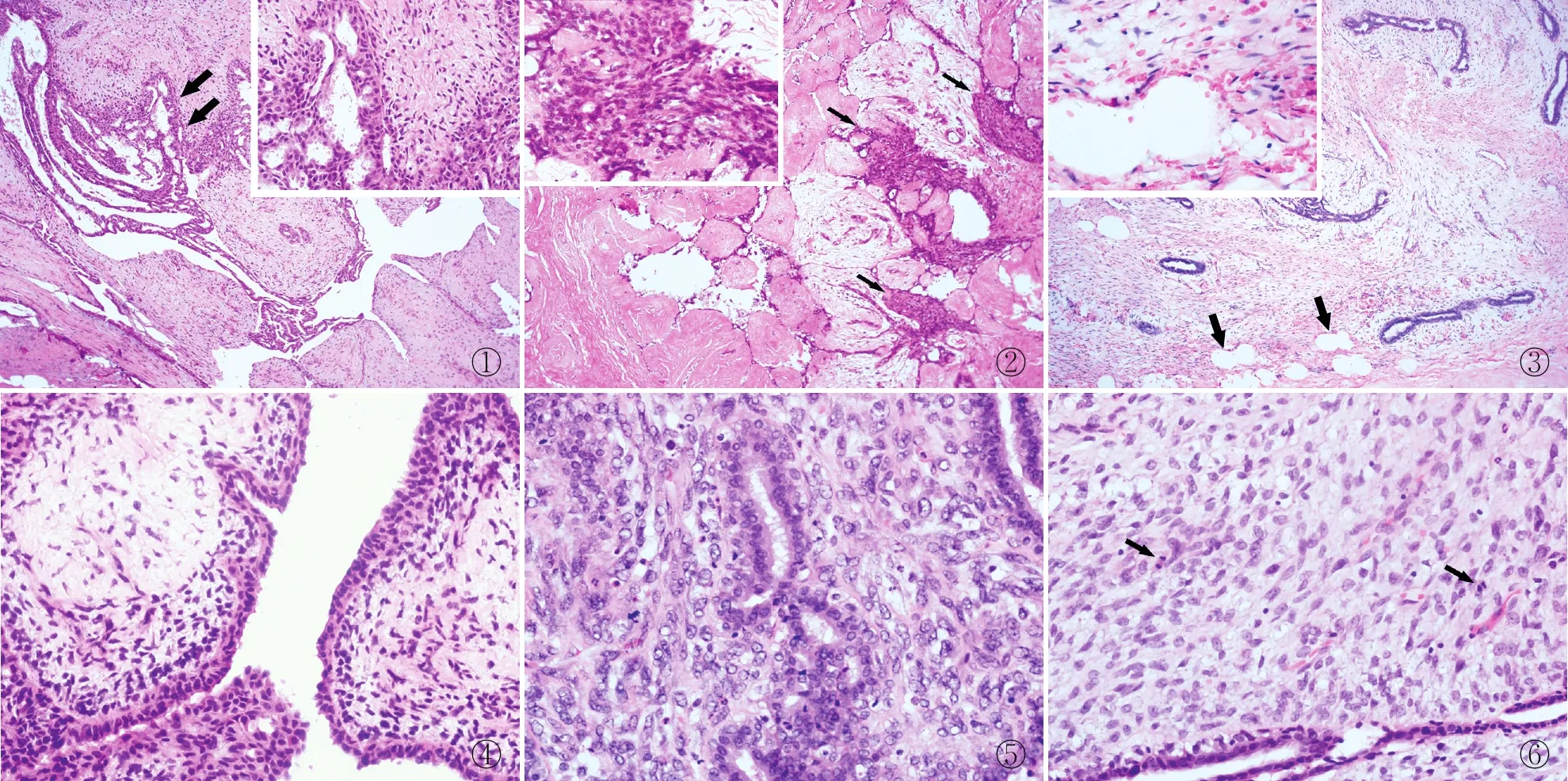

2.2 病理特征及随访结果5例乳腺纤维上皮性肿瘤原发病灶和复发病灶病理特征分布详见表2。5例原发病灶中,2例以管内型生长模式为主,3例为管周型。2例局部存在叶状结构(图1),4例可见浸润性边界(图2)。间质细胞密度从轻度到灶区的重度(图3),同样,间质细胞的异型性也呈轻度到局部重度。2例可见少量的核分裂象。所有原发病灶均出现异质性改变。

图1 原发病灶中局部发达的叶状结构,并出现袖套征(箭头),袖套区局部放大(右上)表现为上皮下间质细胞聚集 图2 原发病灶局部间质细胞密度明显增高(箭头),高密度区放大(左上)可见细胞重度异型 图3 原发病灶局部浸润(箭头),并可见脂肪组织浸润 图4 复发病灶呈现明显的叶状结构,且间质细胞密度中度增高及中度异型 图5 复发病灶间质细胞密度中度增高和细胞重度异型 图6 复发病灶间质细胞密度增高,可见核分裂(箭头)

表2 5例乳腺纤维上皮性肿瘤原发病灶和复发病灶病理特征分布

复发病灶:5例复发病灶中,3例以管内型生长模式为主,2例为管周型。2例存在明显的叶状结构(图4),1例出现间质过度生长,5例均可见袖套征和浸润性边界。复发病灶间质细胞密度相较原发病灶有所升高,呈中至重度(图5),间质细胞异型性呈轻到重,且无论是范围还是数量,均超过原发病灶。复发病灶中核分裂常见(图6)。所有复发病灶也均出现异质性改变。

2.3 免疫表型CD34在10个病灶均显示出异质性表达,CD117均呈阴性,p53均呈强弱不等野生型着色模式,Ki-67增殖指数为2%~5%。

3 讨论

本组5例原发肿瘤均诊断为FA,复发后4例诊断为交界性PT,1例为良性PT。无论是原发肿瘤还是复发肿瘤,镜下大多存在一定的肿瘤异质性、核分裂、浸润性边界等特征性形态表现。

FA与PT同属于乳腺纤维上皮性肿瘤,多数情况下两者的鉴别比较直观,当FA中出现富细胞性间质时,与PT难以鉴别。即使是经验丰富的病理专家,在对一组乳腺纤维上皮肿瘤诊断细胞性FA或良性PT时,观察者间的差异性较大,21例中,仅2例诊断一致[4]。因此,当两者鉴别困难时,WHO建议使用“乳腺良性纤维上皮性肿瘤”诊断术语[3]。

通常情况下FA好发于30岁以下的女性,由特化性间质细胞增生包绕邻近终末导管小叶单位、导管及非特化性间质形成的境界清楚的肿块[3]。FA切除后一般不复发,青春期患者有可能在其他部位或邻近先前肿瘤切除的部位出现一个或多个新发病灶。本组5例患者仅1例初次发病年龄﹤35岁,余4例均>40岁,复发年龄为42~54岁。回顾性分析5例患者的原发病灶或多或少均可见与FA不相适应的组织学特点,如出现一定程度的间质细胞密度增高和异型性、组织结构异质性,甚至局部浸润性边界,肿瘤复发后镜下均为PT的形态特征,提示这5例患者的原发病灶是一组乳腺PT病变。

与FA不同,PT是一组具有复发风险的肿瘤,即使是良性PT复发后也存在恶变可能[5]。在形态学上,PT特征性表现为特化性间质形成明显的管内生长模式伴叶片状突起从而形成大小不等的扩张拉长的管腔样结构,拉长的裂隙样结构被覆良性双层上皮常常是诊断PT的重要线索,然而,弥漫性和发达的叶状结构并非诊断PT的必备条件,PT也可形成管周型生长模式[3]。本组5例原发肿瘤中3例主要呈管周型生长,复发后,仅2例出现典型的叶状结构,余3例仍以管周型生长模式为主。因此,有学者提出满足多个组织学特征的参数,如间质细胞密度增加、活跃的核分裂活性、细胞非典型性、袖套征、异质性结构及浸润性边界等提示PT的诊断[6],但作者认为这种诊断方式的标准仍较为模糊,一方面未界定最低限度的PT诊断标准,另一方面核分裂活性、中等强度的间质细胞密度和轻~中度的核异型也可出现在细胞性FA中。基因组学研究提示大部分PT的发生与FA存在相同的MED12通路改变,但却比FA存在更复杂的遗传学异常,并且基于更复杂的基因改变修正了4例原诊断为FA的病例[7]。因此,基于组织学和遗传学相结合的方法有望提高乳腺纤维上皮性肿瘤的精准诊断。

本组10个瘤结镜下形态均出现明显的异质性结构,其中9个瘤结有浸润性边界,2个原发瘤结中出现类似FA低间质细胞密度,仅局灶出现异常的间质细胞密度和异型性。PT的成纤维细胞与FA相比,前者具有浸润性生长的能力和刺激陷入上皮增生的能力,导致PT在结构和细胞上出现紊乱无序的异质性特征。另外,已有学者报道PT的异质性实际上是基因差异性表达的结果[8],即不同的异质区呈现出不同的基因改变。因此,当乳腺纤维上皮性肿瘤存在异质性结构,或出现侵袭性形态特征,即使是局灶区域,也不应忽视其对诊断和鉴别诊断的重要性。

免疫组化标记Ki-67、p53、CD34、CD117在不同级别PT中的表达存在一定程度的差异[9],但与PT预后的关系仍存在争议,有研究显示p53表达和Ki-67增殖指数与无瘤生存期和总生存期明显相关[10],但有的研究却发现两者与复发或临床行为无关[11]。作者比较复发前后瘤结中Ki-67、p53、CD34和CD117的表达时发现,该4个指标在复发前后瘤结中的表达未见明显差异。不过值得注意的是,CD34在间质细胞的表达呈异质性分布,这可能也提示PT结构的异质性特征。

总之,本实验通过分析误诊为FA的乳腺PT的临床病理学特征,发现乳腺纤维上皮性肿瘤的诊断和鉴别诊断主要依赖于组织学形态,间质细胞密度、异质性结构和肿瘤边界等多个组织学参数的综合分析,而临床特征也同样具有一定的参考价值,随着分子研究的进展,结合分子遗传学或许是PT诊断的新方向。