基于“三高”标准的中国空间站建造和运营管理模式研究

2021-12-13胡海勇石泳聂小亮中国空间技术研究院

胡海勇、石泳、聂小亮 /中国空间技术研究院

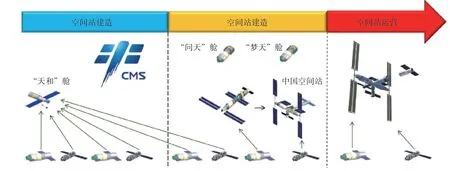

2020 年5 月8 日13 时49 分,新一代载人飞船试验船经过为期3 天的变轨飞行,成功着陆于东风着陆场设计区域,首飞任务取得圆满成功,全面拉开了中国空间站在轨建造任务的序幕。按照中国空间站工程实施规划,在空间站建造期间需实施11 次发射任务,包括1 次“天和”舱发射、1 次“问天”舱发射、1 次“梦天”舱发射、4 次货运飞船发射以及4 次载人飞船发射。2022 年,中国空间站建造完成后,将迎来设计周期长达10 年的空间站运营期,开展一系列的空间科学试验与宇宙探测任务,为此将需连续发射多艘载人飞船和货运飞船,搭载航天员天地往返参与空间科学试验和空间站在轨维修、运营管理,为空间站运送食品、设备、燃料、垃圾等货物,型号任务发射密度高,且充满了新技术、新任务和新挑战。

在始终坚持质量第一、安全至上的中国载人航天工程面前,如何在完成复杂任务的同时,实现高质量、高效率、高效益发展是一个值得深入研究的课题。

一、工程研制任务特点分析

中国空间站又称“天宫”空间站,规模达100t,可为航天员提供110m的生活空间,运行于400km 的近地轨道高度。中国空间站建造和运营管理期间,将以北京航天城为中心,与天津、海南、酒泉、上海同步开展设计、总装、测试、发射和飞控,任务并行程度高,协同紧密。

中国空间站建造和运营示意如图1 所示,面临的具体任务特点如下。

1.多地任务并行,资源保障要求高

空间站建造期间,“天和”舱、“问天”舱、“梦天”舱在天津和上海开展系统AIT 工作,载人飞船、货运飞船在北京和上海开展系统AIT 工作,期间还有载人飞船在酒泉发射场执行发射任务、货运飞船在文昌发射场执行发射任务,存在多地同类型号多发并行工作的情况,对人才队伍、地面设备、地面工装等资源的配置和保障工作提出了很高要求。

2.批量特征明显,产品质量要求高

空间站建造期间,载人飞船和货运飞船存在批量生产的特征,一批队伍可能在同一周期内并行开展多艘载人飞船和货运飞船生产,这对原本要追求“稳妥可靠、万无一失”的载人航天质量管理要求提出挑战。

3.研制周期紧张,精细管理要求高

在中国载人航天历史发展过程中,2 年内(2016~2017 年)在最高峰时段发射了4 艘载人航天器,其中1 艘还属于验证型试验返回舱。而在空间站建造阶段,2 年内要连续发射4 艘载人飞船、4 艘货运飞船、1 艘“天和”舱、1 艘“问天”舱和1 艘“梦天”舱,研制周期较前期高峰时段缩短近2 倍,在运营阶段还需要发射多艘载人飞船和货运飞船用于运送航天员、补给货物,这对工程研制进度的管理提出了更精细化的要求。

图1 中国空间站建造和运营示意图

4.任务联系紧密,飞控能力要求高

在空间站建造和运营期间,“天和”舱、“问天”舱、“梦天”舱、载人飞船、货运飞船需要对接成组合体,并长期共轨运行,飞行过程中的测控数据上下行、供电分配、供气管理、信息系统等管理要素的内在联系非常紧密,对飞控试验队员管理整站的能力提出了很高要求。

二、载人飞船和货运飞船组批投产模型

2020 年,空间站建造拉开序幕,载人飞船和货运飞船告别单舱定制模式,开始进入小批量生产阶段。

根据系统设计文件和前期研制管理经验,载人飞船配套设备配套600 余台、货运飞船400余台,另外载人飞船和货运飞船舱体总装周期和综合测试周期均在3~6 个月、大型试验周期为2~4 个月、落焊及回归测试周期和出厂准备周期为1~2 个月、进场发射周期为2~3 个月,同时根据任务需要决定型号的在轨飞行周期。

基于以上主要管理参数,按照“提前3 年抓物资、2 年抓单机、1 年抓系统AIT”的管理经验,必须科学合理的调配资源,最大程度避免资源冲突,减少不必要的投入。以2 年一个周期进行滚动,第1 年齐套该批次元器件、原材料,每半年交付1 套载人飞船和1 套货运飞船产品,2 年内全部交齐该批次飞船,并备份一个载人飞船的组批投产管理模型。

三、高效率完成任务管理模型

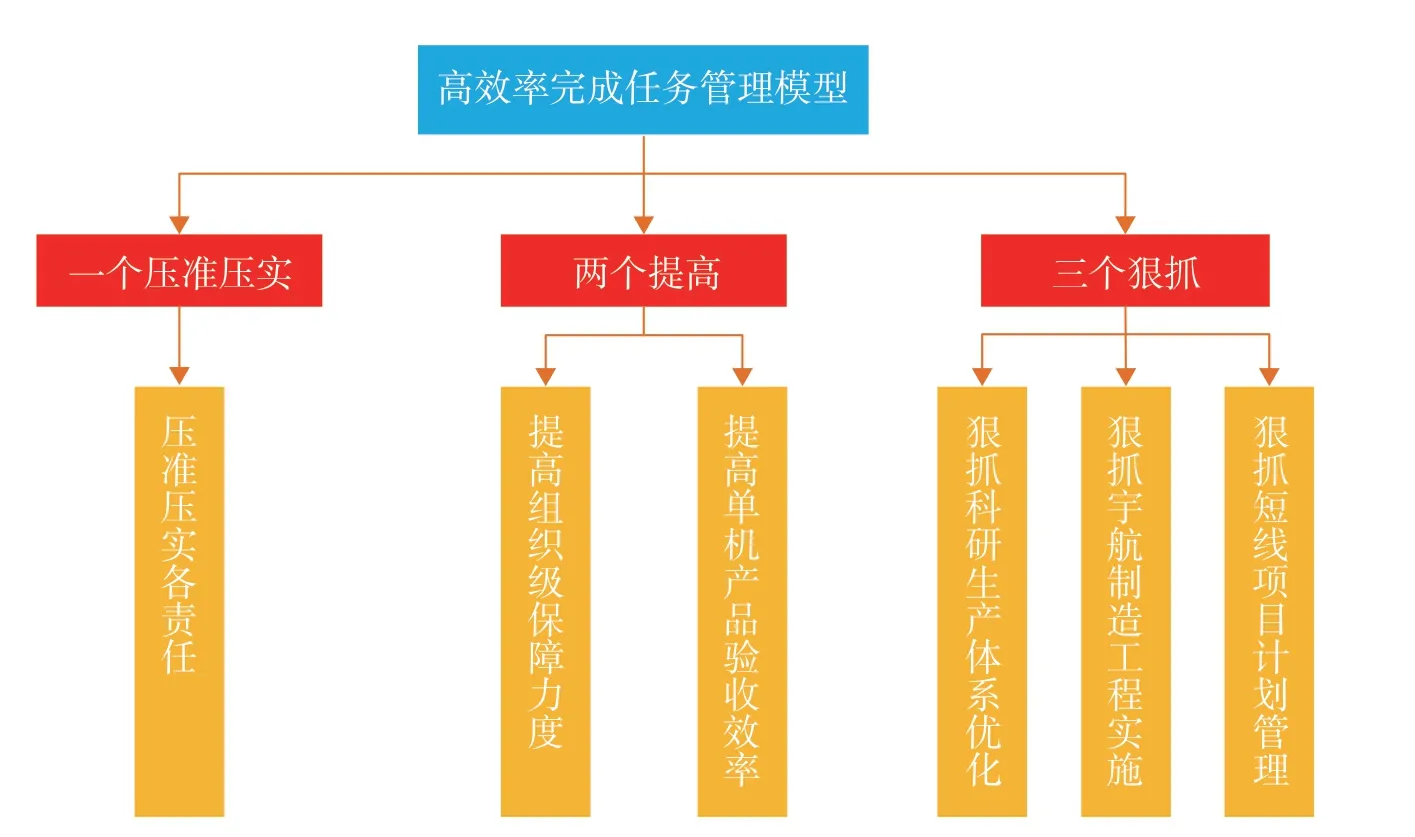

面对日益繁重的工作任务,按照“1+2+3”(即“一个压准压实、两个提高、三个狠抓”)的管理思路,如图2 所示,笔者提出了高效率完成型号研制任务的管理方法。

1.压准压实各级岗位责任

统一工程全线认识,深刻理解空间站建设的重要意义,清醒认识任务的重要性和艰巨性,始终强化“每一位员工的工作与每个航天器的成败密切相关,责任在身上、质量在手中”的责任意识,始终保持“如履薄冰、如临深渊”的风险意识。各单位领导要深入一线,亲自检查;各型号“两总”要对重大风险进行深入分析、周密部署和严格管控;各级主任设计师要亲自判读数据并签字确认;技术部门要发挥组织力量进行专业把关;管理部门要组织梳理好任务保障机制和紧急处理机制,应对前、后方重大事件的处置要求。

2.提高组织级保障的力度

各单位行政一把手每月主持召开科研生产综合例会,加强单位对科研生产的综合管控;针对各型号研制过程中存在的重大风险、短线项目、质量问题、资源保障,进行专题调度;对各型号间存在的共性问题进行协调解决,强化各型号间综合统筹,确保研制任务顺利推进;组织成立空间站工程各系统协同工作组、空间站工程系统间联试工作组,对工程任务规划、飞行试验方案等技术问题进行统筹协调;对系统间接口状态进行统一管控;对测试设备(软件)进行科学统筹。

3.提高单机产品验收效率

图2 高效率完成任务管理模型

组织成立产品验收综合调度组,严格产品状态控制,统一通用产品技术指标、试验条件、强制检验和验收要求,对通用单机和关键通用模块的状态更改评审、超差偏离审批、质量问题归零和举一反三进行统一管控。成立跨型号、跨专业和跨部门的产品质量工作组,统一不同单位同类产品的验收项目和检查标准,统筹各型号通用产品和组批产品的研制计划,统一组织到产品生产现场开展关键通用产品生产过程数据的审查确认和产品实物验收。

4.狠抓科研生产体系优化

以科研生产任务为主线,统一管理动作、完善管理流程,强化人力资源、经营财经、设备物资、能力建设等对型号任务的业务支撑;强化发射场、飞控人员、地面设备统筹,提前落实保障条件;全面实施载人飞船、货运飞船的组批投产与验收、流水总装与测试、滚动式进场与专业化飞控的组批研制模式;全面实施远程测试模式,实现四地AIT 测试网络互通;持续推进设计与测试岗位分离,减轻设计师测试跟产负担;构建常规在轨管理、空间站运营支持多项业务并行的在轨管理运营体系。

5.狠抓宇航智造工程实施

深入推动数字化工程建设,加强MBSE 工作顶层规划,充分总结试点经验,形成“一套标准”“一套模型”“一套模式”;持续优化EDS、PDS 等数字化工具,拓展多学科一体化协同设计,覆盖更多专业、更多单位;打造智能测试系统,具备多个航天器并行智能化测试能力;深化管理信息化建设,提高型号研制过程管理效率。

6.狠抓短线项目计划管理

各单位组织成立短线项目调度组,持续贯彻落实中国航天科技集团有限公司技术风险分析与控制要求、院长令等一系列行之有效的制度,紧盯风险项目和短线项目。主管领导靠前指挥,实施现场跟产,同时要求各单位组织专题调度会,狠抓短线,明确专项管理计划;全面梳理研制工作,加强技术、质量、计划风险控制,从技术状态管控、元器件原材料订货、产品研制和验证、AIT 全过程策划等方面提前安排工作项目和后续计划,定期召开短线调度会,全力推进空间站工程任务计划按期完成。

四、高质量保证成功管理模型

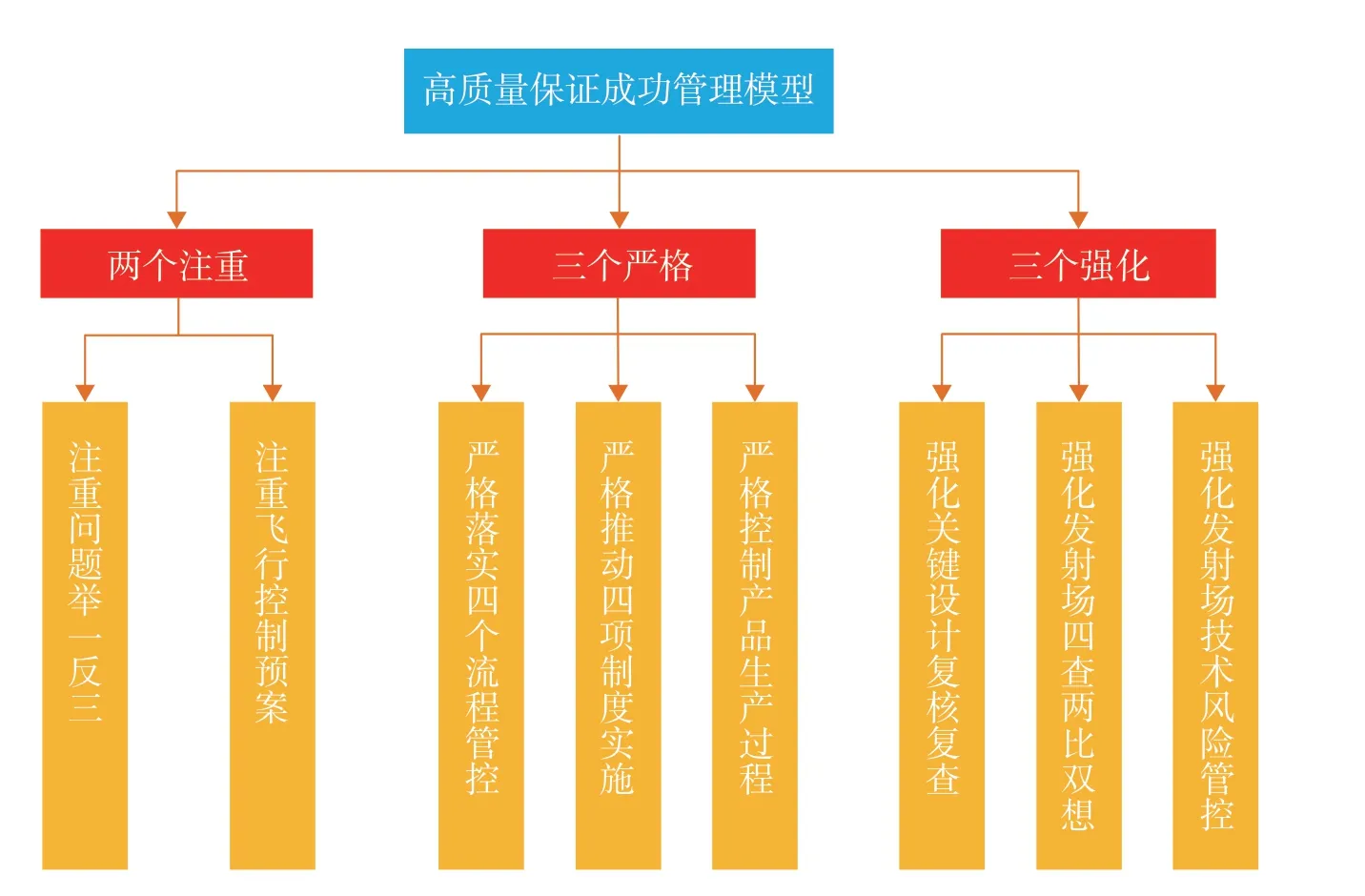

面对政治工程必须成功的工作要求,按照“2+3+3”(即“两个注重、三个严格、三个强化”)的管理思路,如图3 所示,笔者提出了高质量保证型号发射任务圆满成功的管理方法。

1.注重问题举一反三

成立由技术状态委员会和各领域专家组成的归零工作审查组,统一收集和发布型号质量问题信息、定位机理、归零结论、举一反三范围和改进措施,确保各型号及时开展归零和举一反三;对关键单机和通用产品中归零难度大、时间长、影响较大的质量问题,组织型号“两总”和专业专家全程参与现场跟踪、问题定位、试验验证和归零评审,确保彻底归零;每月组织归零工作组对各型号质量问题的归零机理和措施落实情况以及部内外质量问题举一反三闭环情况进行审查,确保问题定期清零,不留隐患。

图3 高质量保证成功管理模型

2.注重飞行控制预案

以空间站系统为主导,联合载人飞船系统和货运飞船系统组建联合飞控试验队,采用集中式或分布式飞控工作模式在北京中心和在轨航天器支持中心执行任务。加强飞行程序复核、故障模式完善、应急预案演练,同时组织各配套单位完成好地面数据的监视和判读,确保航天器在轨安全可靠运行。在非任务期间,由空间站系统牵头组建专业技术团队,在轨航天器支持中心进行技术保障,开展在轨状态评估、维护维修任务地面验证、故障辅助分析与处置、在轨物资管理等工作;形成分布、分级的飞控支持工作模式,确保空间站飞控任务顺利实施。

3.严格落实“四个流程”管控

落实中国空间技术研究院院长“一号令”文件要求,制定发射场技术流程、计划流程、产保工作流程、技术安全工作流程,并通过专项评审确认,进场前进行专项审查。发射场期间,严格按照“四个流程”安排各项工作,对可能发生的流程变更情况,加强影响分析论证,严格流程管控,确保发射场工作技术状态受控。

4.严格推动“四项制度”实施

整船AIT 总装测试过程中,坚持次日工作推演制度,对次日工作进行逐项推演,分析讨论风险点和控制措施,确保操作万无一失;坚持班前会和班后会制度,班前会上对当天工作项目及风险点进行提醒,班后会确认执行结果;坚持结果比对制度,每项操作和测试项目完成后,将结果与北京地区实施结果进行比对,确保结果的一致性;坚持关键过程控制和确认制度,对发射场总装过程关键检验点、强制检验点、不可测项目措施落实情况进行检查确认。

5.严格控制产品生产过程

各配套单位组织成立过程控制检查组,在单机生产阶段针对关键新研和问题多发的单位和产品,重点从供电安全间距、多余物控制、防静电措施以及特殊工艺检验检测方法4 个方面,组织对单机关键特性的准确性、生产工艺的量化程度和试验覆盖的全面性进行复核和检查,与生产进度有机结合,将检查重点前移至二、三次外协的关键通用部组件研试过程。AIT 阶段对各载人航天器共性的AIT 专项测试、禁发指令、风险操作、多余物控制项目、极性测试和安全风险项目组织审查,从岗位职责、操作工具、执行文件、工作环境、检验方法等方面完善管控标准,纳入“四个流程”,在各型号AIT 研制过程统一实施,确保产品质量。

6.强化关键设计复核复查

开展型号研制产品保证再复核、关键单机关键指标复核、飞控故障预案设计与验证复核、自主轨控与高速再入控制设计再确认、系统主要参数设计裕度复核、发射飞控及回收操作风险识别与控制等复核复查,通过采取扎实有效的质量管控措施,确保发射任务圆满成功。

7.强化发射场“四查两比双想”

策划覆盖技术区和发射区的“四查”项目,确保专项测试及操作前人员、依据文件、工具和地面设备准备到位,状态受控,确保实施结果满足要求;开展发射场各阶段测试数据与北京地区数据纵向比对,开展GNC、测控、能源管理、热管理4 个功能项的继承类产品测试数据与“神舟”十一号载人飞船和“天舟”一号货运飞船数据的横向对比;开展总装测试阶段、加注扣罩阶段、待发射阶段3 个阶段的“双想”工作。

8.强化发射场技术风险管控

根据载人航天工程办公室、航天科技集团、研究院等上级单位下发的关于发射场技术风险分析与控制相关要求,以发射场4个流程为主线索,针对总装、测试、加注、大系统间协调性和匹配性、转场及发射等主要环节,开展风险项目识别,制定控制措施并在发射场期间进行落实。

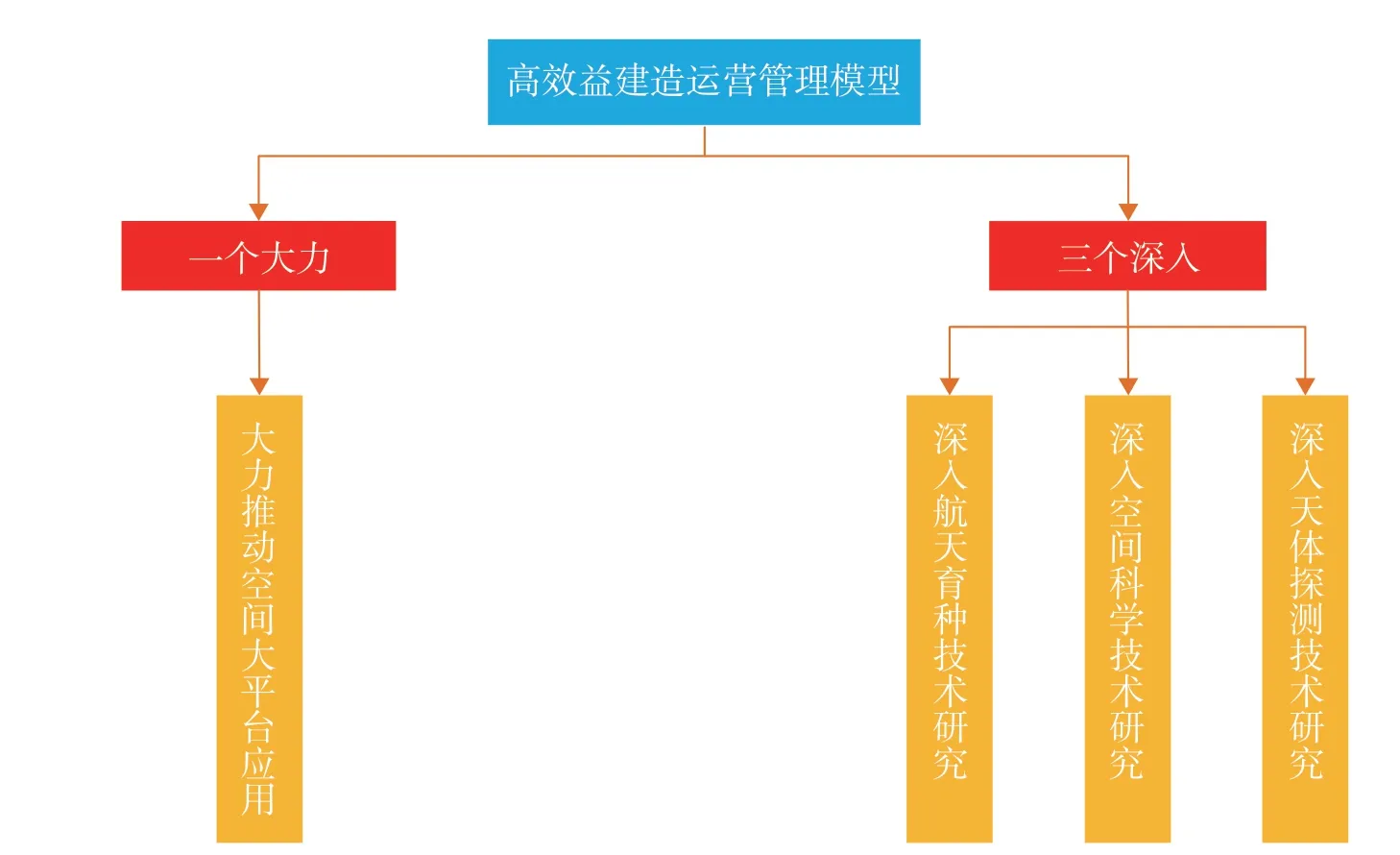

五、高效益建造运营管理模型

载人航天工程长期引领着众多新技术和新领域,被众人追崇为“高大上”的行业,但现实是载人航天的许多技术早已应用到寻常百姓家的日常生活。比如,航天员在轨骨丢失防治技术,已应用在老年人骨丢失治疗;航天员在轨用的食品压缩技术,已应用到方便面干叶菜制作;航天员在轨健康检测技术,已应用到医院的重症监护病房。开展载人航天工程,无疑可以在相当程度上带动基础科学研究和材料、电子、机械、化工等方面技术的发展。面对高效益开展工作的形势要求,按照“1+3”(即“一个大力、三个深入”)的管理思路,如图4 所示,笔者提出了高效益建设和运营空间站的管理方法。

1.大力推动空间大平台应用

中国空间站作为中国最大的空间应用平台,不仅要服务空间技术探索,还要服务国家国防建设和国民经济发展。在确保平台安全稳定运行的同时,要深入分析空间站在轨可用空间、供电能力、信道带宽、光学设施等资源利用空间,充分挖掘大平台的潜力,会同各科研院所、高校、企业等自然人,提出大平台应用金点子,采取“揭榜挂帅”的形式,充分发挥好中国空间站这个大平台的作用。

2.深入航天育种技术研究

航天育种技术一直是植被研究者促使植物基因诱变的有效手段,科学家们先后通过利用返回式卫星、“神舟”载人飞船、“天宫”空间实验室及新一代载人飞船试验船等航天器,搭载了一系列作物种子和植物材料,并在太空开展了空间诱变实验,返回地面后,科学家们对其开展了几代地面培育和正向筛选。据不完全统计,目前有超过200 余种经过航天育种推出的新品种通过了国家或省部级评审。经初步测算,航天育种创造的直接经济规模大于2000 亿元人民币。后续,要继续深入开展航天生物育种技术研究,培育更具意义和高科学价值的产品。

图4 高效益建造运营管理模型

3.深入空间科学技术研究

中国空间站将在轨部署微生物、植物、医学、微重力、力学、天文学、材料等高水平的实验设备,为广大科学家提供优越的空间实验条件,用以解决大规模空间应用问题,且空间科学研究的应用前景十分广阔。比如,空间生物学研究可以为培育优良物种、探索疾病机理、研发生物药物、改进人类健康而服务;微重力流体与燃烧研究可以促进新型清洁能源开发、改善地球环境;空间材料研究可以改进地面材料加工与生产工艺,研发与生产先进材料,推动工业技术进步。

同时,空间站资源十分宝贵,所有上行的空间科学验证项目需要经过慎重遴选,追求产出一大批重大科学成果,突破一大批核心关键技术,获得一大笔经济和社会效益。

4.深入天体探测技术研究

中国将在空间站运营阶段部署一个巡天望远镜,该望远镜在天文学和物理学研究方面属于国际上最先进的空间天文台之一,分辨率将与著名的“哈勃”望远镜相同,但单次视场范围将是哈勃望远镜的300 多倍,这将促进人类对生命起源、天体起源、宇宙起源、暗物质等重大科学现象的研究,将推动人类对自然本质进入更深层次的认识,对整个物理学、天文学和人类社会的发展起到至关重要的作用,后续必须深入实施。