区域管理部门视角的安全监管“三基”体系 构建及着力点思考

2021-12-11李文彪

李文彪

上至国家战略、下至黎民饭碗,安全都是一个永恒的主题,他是最重要、最基本的需求。安全是对民航的硬性要求,更是民航的目标所向,甚至是民航业的生命线。作为白云机场一号航站楼的区域管理部门,如何在法律法规、行业标准的框架体系下,钻营出一套既符合政治任务、又体现社会责任、更满足自身发展需求的安全监管体系成为新课题。

一、区域安全形势背景

近几年,一号航站楼通过强化领导责任、安全监管、事故查处、责任追究、专项整治、基础建设等措施,使安全生产状况持续向好发展。但是由于主体责任落实不够到位、隐患排查治理不够彻底、制度程序不够健全、监管机制有待完善、设备设施持续老化、应急协同能力有待加强等因素影响,安全形势目前稳中含忧,不安全事件仍偶有發生。如:“10.27”施工火灾事故、施工破坏隐蔽管网、线路老化短路等等,都给一号航站楼安全运行造成不同程度的负面影响。

二、区域安全监管现状

一号航站楼安全监管模式受限于各监管因素之间的关系、监管过程及其自身发展历史因素制约,实际工作中广泛存在以下问题:

(一)安全监管体制不健全

2008年以来,白云机场推行 “区域化管理、专业化保障”模式,有航站区、飞行区等区域管理部门,有运控、消防、安检等专业保障单位,基本构建了较为全面的安全监管体系,但是也存在“多头监管、谁都不管”的隐忧,总体来说就是各监管因素的责任及定位不够清晰,区域管理部门成立后未拿到有力抓手,专业保障单位改制后未厘清具体职责,都在“摸着石头过河”,增加监管成本的同时降低了监管效能。

(二)安全管理制度体系不完善

2018年以来,一号航站楼全面深化安全管理体系建设,相继新增或修订安全管理体系手册及其配套安全制度30余项,但区域层面安全管理制度体系距离完善尚存差距,制度覆盖性不够全面、标准指导性不够深入、程序适用性差强人意、对标更新不及时。

(三)安全监管专业人员匮乏

安全管理是一项系统性工作,所涉及的点多、线长、面广,对安全管理人员的专业技术提出了很大挑战。多数现场安全管理人员半路出家,未形成系统的安全管理基础,安全意识淡薄、知识技能欠缺,日常工作中也疲于应付文山会海、过度留痕,使得原本并不学富五车的安全人无疑是雪上加霜。

(四)建(构)筑物及设备设施老化

一号航站楼运行已超17年之久,建(构)筑物及设备设施明显呈现老化态势,近几年发生的雷雨大风掀翻天面、天花脱落、电气设备老化引发冒烟等等,都是鲜活的事例。

(五)合约方管理薄弱

合约方管理是区域管理部门安全生产管理的重要内容,合约方众多、产品和服务各异、时间和进度不同,辖区层面安全管理制度约束不可能事无巨细条例其上,一线员工不可能绝对做到耳聪目明手脚协调,造成双方安全责任尚需厘清、安全资质和专业技术能力尚需严控、现场安全风险管理尚需完善、现场安全监督尚需加强。

三、深层原因分析

综合以上区域安全形势背景、安全监管现状以及近几年典型不安全事件来看,暴露出来的突出问题无非是安全责任落实不到位,安全意识淡薄且过度依赖经验,合约方安全管理薄弱等等,究其深层原因就是基层、基础、基本功不扎实,安全从业人员作风建设不严、不实、不精。俗话说“根基不牢,地动山摇”,不抓基础、基础、基本功而想要得到好的发展和成果,那都是海市蜃楼而已,民航局冯正霖局长也在民航安全会议上多次强调必须抓好“三基”建设,在基层、基础、基本功上真正下功夫。作为一号航站楼的区域管理部门,有效的监管手段和措施能够很大程度上减少不安全事件甚至事故的发生,围绕“基层、基础、基本功”如何构建科学、适用的安全监管体系成为亟需解决的问题。

四、安全监管“三基”体系构建

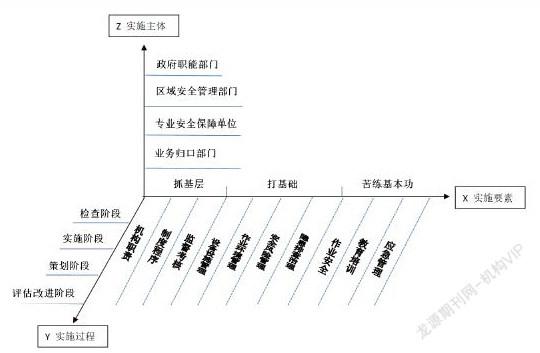

所谓 “三基”,就是指的基层、基础、基本功。一号航站楼区域安全监管“三基”体系的构建就是基于现有安全监管实施主体和霍尔三维结构模型,利用“人、机、环、管”系统理论对 “抓基层、打基础、苦练基本功”进行实施要素梳理,并运用PDCA循环理论进行实施过程定型,最终形成集实施主体、实施要素、实施过程立体式的安全监管“三基”体系。

(一)体系构成

实施主体:区域安全监管“三基”体系实施主体由政府职能部门(机场公安局)、区域安全管理部门、专业安全保障单位和业务归口部门构成。政府职能部门主要依法对区域安全生产工作进行监督检查;区域安全管理部门实施综合安全监督管理;专业安全保障单位实施专项安全监督管理,业务归口部门主要对所属业务及其合约方承担安全监管主体责任。四个主体为纵横交叉、互为补充,各自发挥效用,形成区域安全监管的定海神针。

实施要素:运用人、机、环、管系统安全理论对区域安全监管“三基”体系实施要素进行梳理,抓基层偏重于管理缺陷的改进,指抓机构职责、制度程序和监督考核;打基础偏重于物的不安全状态、环境的不安全因素等客观条件的改善,指抓设备设施管理、作业环境管理、安全风险管理和隐患排查治理;苦练基本功偏重于人的不安全行为纠正,是指作业安全、教育培训和应急管理。

实施过程:实施过程运用PDCA循环理论,包含策划、实施、检查、评估改进四个阶段。

(二)体系模型

综合以上安全监管“三基”体系构成要素,从实施主体、实施要素和实施内容三个维度构建模型。

五、实施要素分析及着力点

(一)抓基层

1.抓机构职责。我们应严格按照“三管三必须”原则落实安全责任,全面梳理安全责任书,从横向交叉、纵向接口上对模糊地带和新的要求界定清楚,避免职责不清、相互推诿而存在责任重叠和内容遗漏。区域管理部门及专业保障单位应配备安全监管队伍,关键岗位应配齐配强专业技术人员,方能从容应对一号航站楼区域这种涉及范围较大、区域变更频繁、业务交叉复杂的安全管理工作。

2.抓制度程序。只有完备的安全制度体系才能使区域安全监管有理有据,我们应广泛收集法律法规、行业标准及上级文件要求,依据其建立健全区域层面的安全管理制度体系,汇编成册并广泛宣贯。各主体安全责任单位应建立健全本层级安全操作规程和岗位手册,尽量选用简单明了的流程、图表、视频等方式增加制度程序的可宣贯程度。

3.抓监督考核。健全监督考核机制的关键就是持续细化明确各部门及合约方安全目标、安全责任清单,确保国家法定职责及上级各项要求有效贯彻落实。从区域和内部层面分级构建安全积分管理机制,建立安全积分档案卡,在基本积分、激励积分及严控事项上精准化判定标准,在积分兑现、结果应用、改进措施上闭环化管理体系。

(二)打基础

4.抓设备设施管理。工欲善其事,必先利其器,在做好设备设施实物形态管理的同时,通过编制实施维保大纲及计划、严管严控委外业务等推行预防为主、维修和计划检修并重的设备设施管理机制,以缓解一号航站楼区域建构筑物及设备设施趋于老化的风险,并积极适应新技术,通过推进实施一号航站楼对标改进及翻新改造解决老化问题。

5.抓作业环境管理。我们应事先分析和控制作业工艺、物料、设备设施、器具、通道、作业环境等存在的安全风险。动火作业、动土作业、临时用电等高危作业现场及大功率电器使用场所应实行定置管理,提前将定置设计图纳入作业审批阶段进行严管严控。

6.抓安全风险管理。我们要把培养一线员工的风险情景意识作为一项久久为功的工作来抓,要通过警示、宣讲、检查、考核等方式让员工认识到安全风险就在身边的道理。工作中要从多层面、多角度剖析危险形成机理,运用系统论的观点方法,从各个环节、层面控制发生危险的潜在因素,实现风险管理的升华。另外,要在既定的风险识别、评估、卡控、验证的链条上,形成岗位基本安全风险评价、专项安全风险评估、定期安全风险管理等一整套规范且兼具实用、管用的制度程序和台账记录。

7.抓隐患排查治理。千里之堤、毁于蚁穴,对安全监管工作而言,隐患就是蚁穴。隐患排查治理要重点解决谁来查、查什么、怎么查、如何整改到位、如何考核评估等问题,政府职能部门、区域管理部门、专业保障单位和安全主体责任单位要做到重心下沉、关口前移,通过制度权衡职责分配、通过清单明确检查内容、通过开展法定/安全自查改变保姆式监管模式,并通过“零容忍”治理隐患。

(三)苦练基本功

8.抓作业安全。作业现场是一个复杂、多变、动态的场所,是安全管理的聚焦点。我们应制定一个便于实施、易于掌握的安全操作规程或岗位手册,并通过配备安全员或旁站人员加强对现场人员作业行为的监管,严管现场“三违”作业。同时,正面引导作业人员安全态度,克服麻痹、侥幸、从众、逆反等不安全心理状态。

9.抓教育培训。抓基本功提高安全管理水平,就是强化专业技术培训、岗位安全技能培训,全面提升员工安全素质和实操技能,进一步推动安全标准化的落地生根。强化安全警示教育,安全警示教育比一般的培训手段更具有震撼力和说服力,通过“疼痛教育、举一反三”典型案例警示教育,促使员工树牢“三个敬畏”的思想意识、危机意识,增强主动安全的内核动力,真正实现“要我安全”向“我要安全”的转变。

10.抓应急管理。应急处置是安全生产的最后一道防线。我们应强化应急管理、信息传递和措施衔接,重点提炼应急处置流程图表和应急处置卡,对班组、岗位开展全覆盖培训,确保一线员工具备“会发现、会报告、会处置”的能力。依托TOC应急管理体系,结合实际情况提前分析研判中高度安全风险管控形势,常态化开展预案培训和实战演练,并做好突发事件应急处置相关人员、物资、设备的日常管理工作。

六、实施的具体要求

区域安全监管“三基”体系建设工作是一项管根本、利长远的工作,是一项短期难见成效、长期必出真章的基本功、绣花活。我们应该巩固优势、找准短板、精准发力,与安全管理体系、航空安保管理体系抓融合,消除“两张皮”及“边缘化”现象。

(一)安全认知到位,是做好“三基”工作的重要前提。

安全认知是安全从业人员的行为之本。对安全没有认知,或者认知不足、不深刻,均无法应对安全监管“三基”体系建设这项系统性、持续性工作。只有安全认知到位,体系建设工作开展才能主动、深入,甚至有创造性。所以,推进安全监管“三基”体系建设工作,不仅仅强调的是做好岗位具体工作,更重要的是增强岗位安全责任意识,这才是解决安全监管“三基”体系建设中临阵磨枪问题的首要前提。

(二)科学方法到位,是做好“三基”工作的最佳途径。

科学方法是安全从业人员的成事之道。抓安全监管“三基”体系建设,光有认知和蛮干是不够的,还必须持有科学的方法,所谓“方法对头,事半功倍;方法失当,事倍功半”正是这个道理。所以,推进安全监管“三基”体系建设工作,应坚持“严、实、精” 安全作风和 “五个结合”抓安全工作思路,通过岗位练兵、警示教育、安全宣讲、安全“三人”小组活动等方式方法将安全监管“三基”体系建设务虚和务实两方面工作有机的结合起来。

(三)安全管理到位,是做好“三基”工作的有效支撑。

安全管理是安全从业人员的看家本领。安全系统工程理论重点强调“管理”二字,管理缺陷是根源上的的事故隐患,人的不安全行为可以克服,物的不安全状态可以消除,环境的不安全因素也可以避免,关键是管理措施是否落实到位、科學有效。所以,推进安全监管“三基”体系建设工作,我们必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位,并且要常抓常新、入脑入心。