南方九省再生稻安全生长期及高温热害时空变化*

2021-12-11段里成郭瑞鸽林志坚吴自明张崇华

段里成, 郭瑞鸽, 蔡 哲, 林志坚, 吴自明, 方 圣, 张崇华, 刘 丹,2**

(1.江西省农业气象中心 南昌 330096; 2.江西省气象科学研究所 南昌 330096; 3.南昌县气象局 南昌 330200; 4.江西农业大学作物生理生态与遗传育种教育部重点实验室 南昌 330045)

根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第5次评估报告, 1880−2012年期间, 全球地表平均温度上升了0.85 ℃[1], 在全球变暖的背景下, 近百年来(1909−2011年)中国陆地区域平均增温0.9~1.5 ℃, 高于全球增温平均水平, 近15年来气温上升的趋势变缓, 但仍处于近百年来气温最高阶段[2]。再生稻是利用收获后稻桩上的休眠芽萌发, 进而生长成穗的一季水稻(Oryza sativa)[3], 具有省工、省时、调节劳力、风险低、经济效益高等优势[4]。近年来,随着农村劳动力的转移、农业产业结构调整等因素,再生稻种植受到农户喜爱, 种植面积已达7.3×105hm2[5], 且有进一步增加的趋势。四川、重庆的中稻−再生稻的种植模式已替代了绝大部分双季稻栽种制度, 福建已把种植再生稻作为增加粮食总量的一种重要生产途径, 江西、湖北、安徽等部分地区正逐步发展再生稻[6]。再生稻种植制度已逐渐发展为我国重要水稻种植制度。

目前, 针对再生稻研究主要集中在以下几个方面: 一是再生稻高产关键栽培技术研究, 普遍认为增加再生稻有效穗数是提高再生稻产量的关键[7-8]。二是播期对再生稻产量的影响, 各研究结果存在一定差异。黄成志等[9]认为, 播期与再生季产量相关性不显著; 汪浩等[10]则认为, 适时早播能显著提高再生季水稻产量。三是再生稻适宜生长气象条件分析, 普遍认为头季水稻齐穗至灌浆期遇高温将导致水稻产量和品质下降[11]; 适宜的温湿度能显著提高再生稻腋芽的萌发生长, 温度过高将导致腋芽萌发受阻[12]。对于气候变化背景下再生稻气候生态条件的变化及区划, 也有较多学者进行了相关研究: 如黄淑娥等[13]以155 d为安全生长期指标研究了江西省再生稻种植区; 方文等[12]研究了四川再生稻适宜生态条件及区域, 提出了再生稻的生态值; 王贵学等[14-15]以≥10 ℃积温、7−9月平均气温等指标对安徽和湖北再生稻气候生态区进行了区划。综上, 前人研究多集中在单个省、市的区域范围内, 且选择的关键气象因子、评价方法等存在差异[15-16], 相互之间参考性不强。因此, 本文以再生稻的主要种植区南方九省(四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江西、江苏、福建、浙江)为研究区域, 综合考虑籼稻和粳稻种子萌发、安全齐穗最低温度及南方普遍使用的薄膜育秧技术,选用种子萌发的起始温度10 ℃[17]和水稻安全齐穗日平均温度22 ℃[17-18]作为再生稻安全种植的界限温度, 并利用南方高温热害的灾害指标[19], 对气候变化背景下再生稻安全生长期及高温热害的时空变化特征进行分析, 以期为九省再生稻安全生产, 充分利用温光资源, 减轻高温热害的不利影响提供指导。

1 材料与方法

1.1 数据来源

再生稻种植主要省份包括四川、重庆、江西、湖北、安徽等地, 其中四川、重庆的中稻+再生稻已经顶替了绝大部分双季稻[6]。因此本文选取四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、福建和江苏9省作为研究区域。通过查阅100多篇相关文献,记录再生稻种植点(图1a), 9省中查找文献未记录再生稻种植的地区也放入本文一起讨论。本研究所用的气象数据来源于中国气象信息中心, 包括9省601个国家级气象观察站(图1b)的1981−2019年日平均气温资料, 其中气象站点个数四川40个、重庆35个、湖北76个、湖南96个、江西82个、安徽75个、浙江64个、福建67个、江苏66个。高程数据来源于中国科学院计算机网络信息中心国际科学数据镜像网站(http://www.gscloud.cn)。

图1 九省再生稻种植点(a)和气象站点分布(b)Fig.1 Topographic map of ratooning rice planting sites (a) and distribution of weather stations (b) in the nine provinces

1.2 研究方法

1.2.1 再生稻安全生长期的确定

再生稻安全生长期是指再生稻安全播种至安全齐穗之间的天数[20]。高亮之等[17]将日平均气温稳定通过10 ℃的80%保证率日期为水稻安全播种日期,以秋季日平均气温稳定在22 ℃ (籼稻)及以上的日期作为水稻安全齐穗日期。石庆华等[18]认为籼稻种子萌发起始温度为12 ℃, 粳稻种子萌发起始温度为10 ℃; 把日平均气温连续3 d低于22 ℃开始出现的日期定为安全齐穗期。本研究结合南方早稻播种育秧普遍使用薄膜育秧技术, 将日平均气温稳定通过10 ℃初始日期作为再生稻安全播种日期, 日平均气温稳定通过22 ℃终止日期作为再生稻安全齐穗日期, 安全播种日期与安全齐穗日期之间的天数作为再生稻的安全生长期。稳定通过10 ℃初始日期和日平均气温稳定22 ℃终止日期均采用5日滑动平均法确定。

1.2.2 高程数据拟合

为了能够得到安全播种期、安全齐穗期和安全生长期空间上的变化特征, 本文要将点状的安全播种期、安全齐穗期和安全生长期通过面状的高程数据、经度数据和纬度数据扩展到区域上。具体做法是: 先通过点状的变量与经度、纬度、高程数据进行多元线性回归, 判断各指标与经度、纬度和海拔之间的显著性, 均达到显著或极显著相关时, 得到回归方程; 然后通过得到的回归方程以及面状的经度、纬度和高程数据得到面状的变量数据, 即空间上的安全播种期、安全齐穗期和安全生长期。

1.2.3 气候倾向率

气候倾向率[21]是表示某一气象要素随时间上升或下降的速率, 即倾向程度。通过一元回归方法拟合各气候要素与时间的一元线性回归函数:

式中:x为时间变量,y为气候要素变量,a为回归常数,b为回归系数。b>0说明y随x呈增加趋势,b<0说明y随x呈下降趋势;b绝对值大小反映变化的速率。本文以b的10倍作为气候要素的气候倾向率[21]。

1.2.4 再生稻高温热害研究时段及高温热害研究指标确定

前人研究[22-23]表明, 我国水稻高温热害主要发生在长江流域地区(江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川), 主要影响6−7月的早稻抽穗−开花期和灌浆期、7−8月的中稻孕穗−开花期和灌浆期。再生稻头季收割主要在8月, 此时也是再生稻腋芽萌发的关键时期[24]。因此高温将会影响6−7月再生稻头季抽穗扬花和灌浆及腋芽分化生长、8−9月再生稻再生季腋芽萌发生长。为此, 本文分6−7月和8−9月两个时段研究高温热害特点。

高温热害研究指标参考前人研究[18], 依据水稻生长阶段日平均气温≥30 ℃持续3~4 d为轻度高温热害、持续5~6 d为中度高温热害、持续7 d及以上为重度高温热害来进行再生稻生长期高温热害研究。

1.2.5 Mann-Kendall (M-K)非参数突变检验

采用Mann-Kendall(M-K)方法[25]检测分析再生稻安全播种初日、安全齐穗终日、安全生长期及6−7月和8−9月轻、中和重度高温热害的突变情况。Mann-Kenddall检验法是一种气候诊断与预测技术, 又称曼-肯德尔法[26], 其计算原理是根据变量的时间序列构造秩序列, 然后利用秩序列的均值和方差定义统计量UF, 再对变量的时间序列进行逆序排列,同样方式得到统计量UB; UF的正负表明变量的变化趋势, 正值表明序列呈上升趋势, 负值表明呈下降趋势; 当UF和UB超过显著性临界直线时, 说明趋势显著。UF和UB曲线的交点如果在临时线之间,则交点对应的时刻为突变发生的时间[27]。

1.3 数据处理

采用Excel 2010软件对气象数据进行统计和回归分析。运用ArcGIS 10.2软件采用栅格计算器插值(map algebra)方法对气象数据进行插值, 设定的Cell size参数均为0.000 833 333 33, 生成空间栅格数据, 然后根据指标要求, 最后结果采用ArcGIS软件对上述结果进行空间表达。

2 结果与分析

2.1 再生稻安全播种日期及安全生长期时空变化

2.1.1 安全播种日期及安全生长期空间特征

由图2a可知, 南方九省再生稻安全播种日期基本上集中在3−4月。其中初日在3月的地区主要分布在湖南省、江西省、福建省、四川东部、湖北东部、安徽南部和浙江省大部, 初日在4月下旬及之后的区域分布在四川西部和湖北西部部分山区,其余地区的初日在4月上中旬。九省的安全播种日期存在差异, 且大致呈纬度越高, 海拔越高, 初日越迟的特征, 可能原因是海拔越高, 空气越稀薄, 云层越少, 接受地面的长波反射减弱, 温度越低; 而纬度越高, 太阳高度角越小, 平均温度会越低。

由图2b可知, 南方九省安全生长期天数在106~272 d, 其中低于150 d的区域集中在四川省中西部、湖北西部、重庆市东部地区、江苏省北部以及其他省份的局部山区; 天数在150~180 d的区域集中在四川省东部、重庆西部、湖南西北部、湖北北部、江西北部、安徽大部、江苏大部、浙江大部和福建大部; 天数在200 d以上的区域分布在福建和浙江沿海的部分地区; 九省其余地区的安全生长期在180~200 d。九省安全生长期存在差异, 且大致呈纬度越高, 海拔越高, 安全生长期越短的特征。

图2 南方九省再生稻安全播种日期(a)、安全生长期(b)空间分布特征Fig.2 Spatial distribution of safe sowing date (a) and safe growth period (b) of ratoon rice in the nine provinces of South China

综上可知, 南方九省的再生稻安全播种日期及安全生长期存在差异, 呈现海拔越高、纬度越高、安全播种日期越迟、安全生长期越短的特征, 因此在再生稻种植过程中, 需根据安全播种初日和安全生长期, 合理选用再生稻品种, 合理安排播种期, 既要保证再生稻安全成熟, 又要充分利用当地温光资源, 达到稳产增效的目标。

2.1.2 安全播种日期及安全齐穗日期气候倾向率变化的空间特征

在计算1981−2019年每个站点安全播种日期和安全齐穗日期气候倾向率的基础上, 统计分析了安全播种日期和安全齐穗日期的空间变化特征。南方九省安全播种日期的气候倾向率范围为−9.6~2.6 d∙(10a)−1,其中99%的站点为负气候倾向率, 表明安全播种日期总体呈提早趋势。图3a显示安徽大部、江苏北部地区提早0~2 d, 其他大部分地区提早2 d以上, 呈现南部提早天数多、北部提早天数少的特征。九省安全齐穗日期的气候倾向率范围为−3.0~7.7 d∙(10a)−1,其中82%以上为正气候倾向率, 表明稳定通过22 ℃的终日总体呈推迟趋势。图3b显示安全齐穗日期推迟2 d以上的区域主要集中在江苏和浙江省南部、福建省和江西省; 安全齐穗日期推迟0~2 d的区域集中在湖南省、安徽和湖北省大部、重庆市和四川省东部部分地区; 安全齐穗日期提早的区域主要集中在江苏省、安徽省、湖北省北部部分地区, 四川省东部和重庆市中部地区安全齐穗日期也呈提早趋势。安全齐穗日期呈东南部延迟天数多, 西部延迟天数少甚至提早的特征。

图3 1981—2019年南方九省再生稻安全播种日期气候倾向率(a)、安全齐穗日期气候倾向率(b)空间分布特征Fig.3 Spatial distribution of the climate tendencies of safe sowing date (a) and safe full heading date (b) of ratoon rice from 1981 to 2019 in the nine provinces of South China

综上, 九省再生稻安全播种日期总体呈提早趋势, 且呈由北向南提早天数增多的特征; 安全齐穗日期呈延迟趋势, 且由西北向东南延迟天数增多。安全播种日期的提早和安全齐穗日期的延迟, 延长了再生稻安全生长期, 有利于再生稻产量提高。

2.1.3 安全播种日期、齐穗日期及安全生长期时间变化

通过线性拟合, 得到九省再生稻安全播种日期、安全齐穗日期及安全生长期的时间变化趋势。如图4所示, 1981−2019年安全播种日期(10 ℃初日)随时间变化呈提早趋势, 提早速率为3.3 d∙(10a)−1; 安全齐穗日期(22 ℃终日)随时间变化呈延迟的趋势,且延迟速率为1.5 d∙(10a)−1, 小于安全插种日期的提早速率; 安全生长期呈增加的趋势, 增加速率为4.8 d∙(10a)−1, 等于安全播种日期提早速率与安全齐穗日期延迟速率之和。1981−2019 年九省安全生长期延长、安全播种日期提早、安全齐穗日期延迟, 这与前文安全播种日期、安全生长期、安全齐穗日期的空间分析及空间变化特征得出的结论一致, 表明全球气候变暖对九省安全播种日期、安全齐穗日期及安全生长期具有明显影响。

图4 1981—2019 年南方九省安全生长期、≥10 ℃初日和≥22 ℃终日日序逐年变化趋势Fig.4 Changed trends of safe growth period, begining day of ≥ 10 ℃, and ending day of ≥ 22 ℃ from 1981 to 2019 in the nine provinces of South China

为进一步了解安全播种日期、安全齐穗日期及安全生长期的时间变化特征, 采用Mann-Kendall非参数检验法对1981−2019年安全播种日期、安全齐穗日期及安全生长期做长期变化趋势检测。如图5a所示, 安全播种日期的UF线和UB线在95%的显著性下多次相交, 无法确定突变点, 再次经滑动T检验, 最终确定 2001年为突变点, 安全播种日期突变前历年平均为3月19日, 突变后历年平均为3月10日, 突变后的日期平均提前9 d。安全齐穗日期(图5b), 在95%的显著性下UF线和UB线无相交点,表明全齐穗日期不存在突变点。安全生长期(图5c)在95%的显著性下UF线和UB线有1个相交点, 在1996年, 表明安全生长期的突变点在1996年, 突变前平均安全生长期为188 d, 突变后安全生长期为200 d, 比突变前增加了12 d。

图5 1981—2019年南方九省安全播种日期(a)、安全齐穗日期(b)及安全生长期(c)突变分析Fig.5 Abrupt changes of safe sowing date (a), safe full heading date (b) and safe growth period (c) from 1981 to 2019 in the nine provinces of South China

2.2 再生稻生长期内6-7月和8-9月高温热害发生时空变化

2.2.1 6-7月和8-9月高温热害空间变化

计算1981−2019年的6−7月和8−9月每个站点轻、中和重度高温热害空间分布可知, 6−7月南方九省轻度(图6a)、中度(图6b)和重度(图6c)高温热害发生次数空间变化基本一致, 主要集中在四川东部、重庆大部和长江中下游地区, 且长江中下游南部较北部发生次数明显增多; 福建大部、江苏北部、四川东北部、湖南和湖北西部发生较少。8−9月南方九省轻度(图6d)高温热害发生站次与6−7月轻度高温热害发生区域基本一致; 但8−9月中度(图6e)和重度(图6f)高温热害发生站次空间较轻度高温热害发生范围和发生站次呈明显减少的趋势, 发生区域仍主要集中在长江中下游沿线和湖南、江西北部。

图6 1981—2019年南方九省6—7月(a-c)、8—9月(d-f)轻、中、重度高温热害发生空间分布特征Fig.6 Spatial change characteristics of mild, moderate and severe high temperature damage during June to July and August to September from 1981 to 2019 in the nine provinces of South China

比较6−7月和8−9月轻、中和重度高温热害发生程度和区域发现, 8−9月不同程度高温热害较6−7月呈减少和缩减趋势, 但中度和重度高温热害发生站次和发生区域8−9月较6−7月明显减少和缩减。

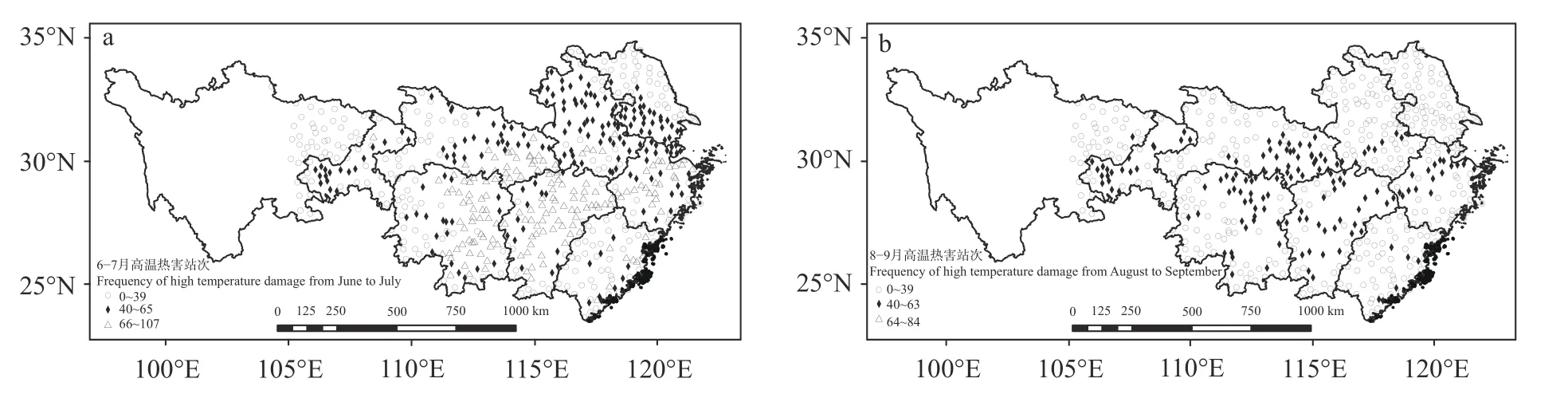

由图7a可知, 重庆中西部、湖北东部、湖南中东部、江西大部、浙江大部、安徽大部和江苏南部6−7月高温热害发生总站次在40次以上, 达到平均每年1次以上, 而其余地区高温热害年平均发生站次低于1次。由图7b可知, 重庆中西部、湖北东部、湖南东部、江西大部和浙江北部8−9高温热害发生总站次在40次以上, 达到平均每年1次以上, 而其余地区高温热害年平均发生站次低于1次。综上可知, 6−9月的高温热害主要发生在重庆、湖北、湖南、江西、浙江、安徽和江苏, 即重庆市和长江中下游地区。

图7 1981—2019年南方九省6—7月(a)、8—9月(b)高温热害总站次发生空间分布特征Fig.7 Spatial change characteristics of total high temperature damage druring June to July and August to September from 1981 to 2019 in the nine provinces of South China

2.2.2 6-7月和8-9月高温热害站次逐年变化

由图8a可以看出, 6−7月轻、中和重度高温热害发生站次随时间呈增加的趋势, 分别增加48.5站 次∙(10a)−1、30.3站 次∙(10a)−1和37.4站 次∙(10a)−1,轻度高温热害增加趋势最明显。各年度间高温热害发生站次存在较大差异, 1981−2019年高温热害发生站次最多的是2013年, 达1571站次, 其中轻度为630站次, 中度为394站次、重度为547站次; 发生站次最少的年份是1999年, 高温热害总站次为125。

由图8b可知, 8−9月轻、中和重度高温热害发生站次随时间呈增加趋势, 分别增加52.7站次∙(10a)−1、18.2站次∙(10a)−1和34.6站次∙(10a)−1, 轻度高温热害增加趋势最明显。各年间高温热害发生站次存在较大差异, 1981−2019年高温热害发生站次最多的是2010年, 达1177站次, 其中轻度为393站次, 中度为426站次, 重度为355站次; 发生站次最少的年份是次可知, 6−7月年平均高温热害发生站次较8−9月轻、中、重分别多83.9站次、41.6站次和115.9站次, 由此可知九省6−7月高温热害发生重于8−9月。

图8 1981—2019年南方九省6—7月(a)、8—9月(b)逐年高温热害发生站次Fig.8 Times of annual high temperature damage occurrence stations during June to July and August to September from 1981 to 2019 in nine provinces of South China

2.2.3 6-7月和8-9月高温热害突变特征

对南方九省6−7月和8−9月的高温热害轻、中、重度发生站次进行Mann-Kendall突变检验。6−7月轻度高温热害(图9a)的突变点出现在1998年, 通过α=0.05显著性水平检验, 突变后1999−2019年年平均轻度高温热害发生站次较1981−1998年年平均轻度高温热害发生站次多104次; 中度高温热害(图9b)的突变点在1988年, 通过α=0.05显著性水平检验, 1981−1987年中度高温热害年平均为98站次, 1988−2019年中度高温热害年平均为176站次; 重度高温热害(图9c)的突变点在1986年。8−9月轻度高温热害(图9d)的突变点出现在1992年前后, 且通过了α=0.05信度检验, 突变后1993−2019年年平均轻度高温热害发生站次较1981−1992年年平均轻度高温热害发生站次多109次; 中度高温热害(图9e)通过α=0.05 显著性水平检验的突变点在2002年, 突变后2003−2019年年平均中度高温热害发生站次较1981−2002年年平均中度高温热害发生站次多107次; 重度高温热害(图9f)通过α=0.05 显著性水平检验的突变点也在2002年,突变后2003−2019年年平均重度高温热害发生站次较1981−2002年年平均重度高温热害发生站次多84次。1982年, 高温热害总站次为82。8−9月站次最多的年份和站次最少的年份发生的站次都小于6−7月相对应的站次最多的年份和站次最少的年份发生的站次。

图9 1981—2019年南方九省6—7月(a-c)和8—9月(d-f)轻度、中度、重度高温热害突变分析Fig.9 Abrupt changes of mild, moderate and severe heat damage during June to July (a-c) and August to September (d-f) from 1981 to 2019 in nine provinces of South China

综上可知, 6−7月和8−9月的高温热害随时间都是呈增加的趋势, 6−7月总站次增加速率大于8−9月增加速率, 且6−7月在1981−2019年总高温热害年发生最多站次和最少站次均高于8−9月份年最多发生站次和最少发生站次; 计算年平均站

3 讨论

一般认为, 满足水稻种子萌发的起始温度籼稻12 ℃、粳稻10 ℃可作为水稻安全播种期, 把日平均气温连续3 d低于22 ℃开始出现的日期定为安全齐穗期[18]。考虑到南方薄膜育秧技术的普遍性, 本研究使用10 ℃作为再生稻头季的安全播种起始温度、22 ℃作为再生季水稻安全齐穗扬花最低温度进行分析。研究结果表明, 1981−2019年气候变暖背景下再生稻安全播种期提早, 安全齐穗期推迟, 安全生长期延长, 这与叶清等[28]、谢远玉等[20]研究结论相一致。安全播种、齐穗和生长期的变化对再生稻种植带来直接影响。适时提早再生稻播种期,不仅能延长再生季生长时间,提高头季稻产量,同时对再生季产量也有显著影响[9,29-30]。

不同地区安全生长期之间存在一定差异。任天举等[31]研究温度与再生稻农艺性状的相关性认为,重庆地区中迟熟杂交稻品种再生稻稳定且高产的适宜种植区海拔高度上限约为340 m, 其对应的年均温为17.8 ℃, 稳定通过10 ℃初日至连续5 d≥22 ℃终日; 黄淑娥等[13]以日平均气温稳定通过10 ℃初日至20 ℃终日持续天数为155 d作为再生稻所需生育天数的下限指标; 高阳华等[16]对重庆市再生稻适宜性区划研究认为, 再生稻适宜栽培区安全齐穗期为9月底−10月初, 较适宜栽培区为9月中下旬以前。本研究发现, 南方九省不同地区安全生长期存在明显差异, 正好验证了不同地区安全生长期存在差异[13,16,31]这一结论。在进行再生稻种植过程中, 不宜根据某一固定生长期来划定再生稻种植区, 各地宜根据当地安全播种期和安全生长期, 合理选用再生稻品种, 以充分利用温光资源增产增效。

进一步对1981−2019年再生稻安全播种初日、安全生长期和安全齐穗终日进行突变型检验发现,南方九省再生稻安全播种初日突变点发生在2001年, 突变后的日期较突变前提前9 d; 安全齐穗期无突变发生; 安全生长期突变点在1996年, 突变后较突变前延长12 d。因研究时间、站点和区域不同, 本研究与前人研究存在一定差异。刘丹等[32]研究江西近55年≥10 ℃初日突变发生年份为2004年; 谢远玉等[20]研究近52年长江中下游水稻安全生长期的突变点出现在2000年, 安全生长期平均延长7 d; 李帅等[33]基于格点研究了中国≥10 ℃初日变化发现, 多数格点提前日数在0~10 d。

陈超等[34]和张倩等[23]研究高温热害分布发现,我国水稻高温热害主要发生在长江流域地区(江苏、上海、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川)。本研究分析得出的1981−2019年高温热害发生区域与陈超等、张倩等结论基本一致。说明上述区域进行再生稻种植存在高温热害风险。进一步分析南方九省轻、中和重度高温热害发生规律可知,高温热害呈增加的趋势, 6−7月和8−9月轻、中和重度高温热害突变发生年份分别为1998年、1988年、1986年和1992年、2002年、2002年, 高温热害发生站次突变后较突变前均明显增多。高温热害增加趋势与杨军等[11]研究结论相一致。

再生稻生长过程中的高温不仅对头季水稻开花授粉及灌浆有明显影响, 同时导致叶片同化能力降低、衰老加快、灌浆期缩短、成熟期提前, 进而对再生稻腋芽萌发产生影响; 高温还影响再生季水稻腋芽萌发, 导致再生季水稻有效穗数减少, 产量降低[7,12,35-36]。早稻齐穗开花期和灌浆期高温热害多发生于每年的6−7月[11], 再生稻腋芽萌发生长与气温有明显相关性, 且再生稻腋芽萌发生长主要在8−9月[24], 因此本文选用6−7月、8−9月两个时间段对再生稻生长期间高温热害进行分析。结果表明, 近39年6−7月和8−9月轻、中、重及总的高温热害发生站次呈增加的趋势, 这一研究结果验证了杨军等[11]、王庆志等[37]的研究。且6−7月总高温热害发生站次明显多于8−9月份, 6−7月和8−9月高温热害发生站次都表现为轻度>重度>中度。6−7月重度高温热害的增加, 将影响再生稻头季稻花粉活力, 导致头季稻空秕粒增加, 并且影响头季稻齐穗灌浆, 灌浆期缩短, 成熟期提前, 影响稻米品质和腋芽生长[11-12]。8−9月高温热害站次的增加将影响再生季水稻腋芽的萌发生长。方文等[24]研究发现, 头季稻收割后, 再生稻腋芽萌发的适宜温度是日均温25.5~28.0 ℃, 温度过高, 腋芽萌发苗数下降。为此,在进行再生稻生产过程中, 在安全生长期允许的地区, 可适时调整再生稻播种期, 以减轻高温热害对再生稻产量和品质的影响; 其他地区可采取适时早播的方式使头季稻齐穗扬花期避开高温时段, 再生稻腋芽萌发时通过排灌水来影响田间小气候, 促进再生稻腋芽萌发生长。

4 结论

1)气候变暖背景下, 南方九省1981−2019年安全播种日期提早、安全齐穗日期延迟, 安全生长期延长, 且安全播种日期由北向南提早天数增多, 安全齐穗日期由西北向东南延迟天数增多。突变结果表明, 安全播种日期提早突变发生在2001年, 突变后较突变前提早9 d; 安全生长期延长突变发生在1996年, 突变后较突变前增加12 d, 安全齐穗期无明显突变时间。

2)1981−2019年6−7月和8−9月的高温热害主要发生在重庆市和长江中下游地区; 发生站次呈显著增加的趋势, 增加速率均为轻度>中度>重度, 且6−7月高温热害发生重于8−9月。6−7月和8−9月轻、中和重度高温热害突变发生年份分别为1998年、1988年、1986年和1992年、2002年、2002年, 突变后高温热害明显增加。

3)再生稻生产过程中, 各地要根据本地的实际情况, 筛选适合的再生稻品种, 合理安排播种期, 以达到既能避开或减轻高温热害的影响, 又能最大限度利用温光资源, 从而提高再生稻的产量和品质。