草木有心怀木铎

2021-12-10童凯思

童凯思

父母住的老年公寓后面有一大片园子。秦地春迟,近来又兼多雨,偶遇晴日,满眼青郁郁。紫红的刺槐,笔直的梣叶槭,星星点点的石楠花,都在蓊郁的阳气中轻摇淡荡。

大疫之年,出行受限,我好容易告假回来陪陪他们,多数时候却是相对枯坐,或者一说话就要戗起来。疾患,固然让病躯老迈无力,精神上的溃散、冥顽和自闭,尤其让做子女的无可措手,乃至不敢想象将来的日子。

“囚徒睡着了就自由,

夜梦中个个都年轻。”

木心写下《五月窗》里的句子,是在1996年,以虚岁计,木心时年已七十,与我母亲的岁数相当。然而,犹自“矜式于外表/心里年轻得什么似的”。

自去岁住进老年公寓以后,父母几乎没有出过寓所,连去花园散步都不肯,在我看来,这日子也真如坐牢一般。木心写“囚徒睡着了就自由”,是委婉的自嘲和反讽——与他同代的,另一位被历史埋没的诗人和翻译家吴兴华就曾自道,“我徒然的运斤?削着言辞和意象……因为我不过是一个做梦的人,日夜游荡在缓变的梦里,而不能指示给他人我奇异的梦。”诗人有日夜做梦的特权,故而即便做了囚徒,也还是“个个都年轻”。如果说做梦指喻非实用、非功利,因此能够超越现实而获得一时的自由,那么岂止父母一辈,我自己又多久没有尝过自由的滋味了?

白发,皱纹,步履迟缓

年轻时也以为一老就全老

而今知道,被我知道了

人身上有一样是不老的

心,就只年轻时的那颗心

这是木心多次吟咏过的主题,或可视为诗人对自我的警策、期许和肯定。“青春将尽,天赋的本钱日渐告罄,而肉体上精神上开支浩繁,魔鬼来放高利贷了。(《青春短长》)”数年来我每读到这一节,未尝不怵然自惕,总想要坚起心思好好用功,俟到“魔鬼来放高利贷”的地步可就悔之迟矣。而且,阅读木心,确使我得以新的眼光看待哲学、宗教和艺术——此前从没有人能用艺术的语言,结合自己的人生体悟,把耶稣、释迦和老子一流的人物一下拉近过来,使人从精神上既钦慕,又亲切。

艺术是要有所牺牲的。如果你以艺术决定一生,就不能像普通人那样生活了。我大约还是个普通人吧,所以注定有磁石来干预生命的指针了。自孩子出生以后,生活几乎都要围绕孩子的时间来安排:冲奶粉、刷奶瓶、哄睡觉、讲故事、换被褥、定时接送、课外班……今日有孩子的家长都知道的。不幸母亲又患上类风湿,父亲的心理健康每况愈下。带他们求医问药,往复奔波,我不怕,怕的是你欲以拔山之力托起两人,但对方的言语和态度总以百倍千倍之力要拖你坠下去。所有的策略都用尽了,交流永远陷入鬼打墙一样的死循环:我说不去试试怎么知道,他们说都试过了,治不好……

“肉体上精神上开支浩繁”的效应日渐暴露出来,像修补龋洞,麻药作用过后裸露于空气中的牙神经,那种锐痛,怎么也回避不了。泡沫垃圾似的信息海洋,时时刻刻在侵噬不够坚实的精神堤岸,想以整块的时间来阅读、思考,沉淀和升华自己,愈益艰难。叨念这些琐碎,不是为了诉苦——木心最不屑于“伤痕文学”式的诉苦,何况我辈这点困窘,比之他经历过的劫难,岂值一提——如果说文学有自我观照的意义,我也无非揽镜自顾,尽可能坦诚地直面脸上心上,命运之刀留下的一道道印痕。

当年鲁迅因应中国亲权重,父权尤重的传统,写下《我们现在怎样做父亲》,今日读来,仿佛预言,“将来的运命,早在现在决定,故父母的缺点,便是子孙灭亡的伏线,生命的危机。”因为他早早看到,父母精神上的缺点,不独可能传给子女,扩散开去,也会波及社会。90年后,过去的“父权社会”不知道是否有所改良,但王朔在《致女儿书》中的自剖心迹,怕是能切中许多人的痛处吧:“我不记得爱过自己的父母。小的时候是怕他们,大一点开始烦他们,再后来是针尖对麦芒,见面就吵;再后来是瞧不上他们,躲着他们,一方面觉得对他们有责任,应该对他们好一点,但就是做不出来,装都装不出来;再后来一想起他们就心里难过。”

老年公寓里,多数老人的精神景况倒是看上去比我父母要让人放心,至少愿意参加活动室的康复运动,或去花园里走走,聚在走廊上说说闲话。当然,扶着拐杖或轮椅,私下与我聊起各自的家事,也多有愁苦无奈:“有什么法子呢?过一日算一日吧。”

人老了,观念固已不可转变,我只能在心里自问:这种生老病死的苦痛,有多少是由物质与钱财造成,又岂是物质与钱财可以医治的呢?

以上私人感怀,或许有些离题。个中迂曲,却是我初读木心时就隐隐郁积的怨艾与苦衷。在《战后嘉年华》《彼岸的克里斯多夫》等篇章中,向来“深藏不露”的木心,委婉呈现了那一代人的心迹,譬如青年人的苦闷和彷徨,幼稚与盲从,“我们又处在那种尴尬的年龄……迈步入世,一脚踩在中国近代史的最拗搅的章节上。当时精明强干的中年知识分子,饱经风霜足智多谋的老年知识分子,尚且恓恓惶惶,慌于抉择道路,何况我辈羽毛未全的艺术小信徒。”

话虽如此,彼时民间的社会氛围,乡绅家庭的教育,今人难以想象。“外婆精通《周易》,祖母为我讲《大乘五蘊论》,这里,那里,总会遇到真心爱读书的人。”此外,家里的男仆都能开讲评书演义,母亲不仅为木心亲授杜诗,而且对他在杭州求学时的选择能给予恰如其分的慰勉和督导。有家教如此,涵育艺术品位还在其次,对于养成健康、健全的人格,尤关紧要。

“当时只知‘艺术使人柔情如水,后来浩劫临头,才知‘艺术也使人有金刚不坏之心。”污水泛滥的地窖,凭一盏小油灯的微光,写下65万字的“手稿”,这种超拔与坚忍,足以让人惊惧。问题是,换作他人置于同样境地,你先得有足够的东西可以托住啊!

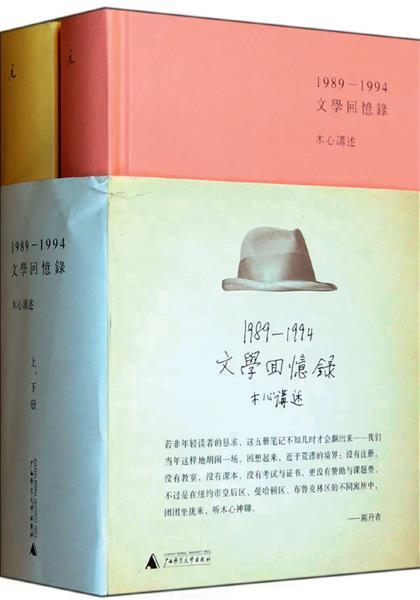

自接触木心以来,忽忽数年,心情亦随时代的云诡波谲,明一阵暗一阵,总也找不到可以告解的门径。“文学是人学。学了三年五年,还不明人性,谈不上爱人。”这是木心在《文学回忆录》中的话,也是他在诸多书文中一再表呈的意思。让我失望的是,围绕着木心作品,毁誉纷纭,业已有年,然而众多嘈嘈切切,或者妄下断语,全无诚意,或者纠缠于文体、修辞、哲思、格调等等,就是言不及“人”,好像大多忘了“文学是人学”这回事。而文学阅读、文学研究若是不能激活人的生命密码,加深领悟世道人心,再多的漂亮文字又有何益?

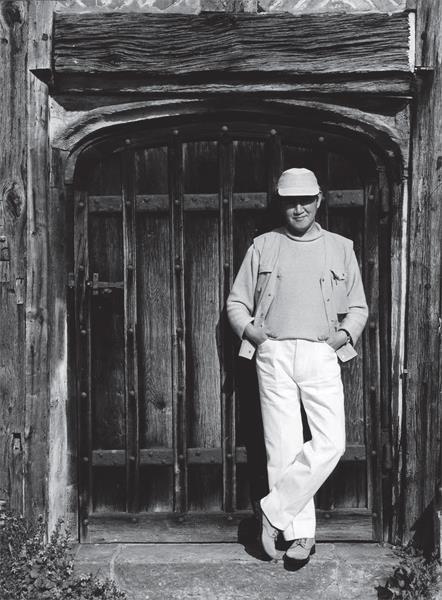

风雅,考究,贵族,老派,洋气,总之,典型的上海老克腊。我想,这是木心给很多人(至少是给我)的第一观感,也很容易造成心理上的距离感。有人因此距离感而停在门外,再也不想多作了解,眼见其他人扈拥上去,以为不入流者居多,遂断定又是一场哄抬市价的游戏。人性中固有的鄙吝和排他性就此发作,风凉话难免要来——不见得都有恶意,但个人的品性、段位已经显露无遗。

将木心书文一掠而过,意识到来者不善,博古通今,尤以敏锐的审美直觉见长,也承认诗人雅尚高洁,人格高贵,但咬定其缺乏严格的学术规范,毕竟“野狐禅”——这样的评家也是一类,属于宾主倒置。试问,如果没有灵性作为标记,不能唤起人的复苏,人的觉醒,再规范的学术又所为何来?

为人生而艺术,为艺术而艺术?这是让“五四”一代,也是让木心纠缠了半个世纪的问题。讨论的前提先就落入社会功能的圈套,忽略了文学的独立性和本体性,故而无论站在人生派还是艺术派一边,都注定了所谓“为艺术而艺术”要遭否定。用木心的话说,出发点就打错算盘。把概念强加给文学,进而用概念绑架文学,就像“规范”来衡量“学术”一样,最终一定是既没有学术,也没有文学。而文学的失落,又必然伴随普遍性的人的失落。由此,木心痛感,“五四以来,许多文学作品之所以不成熟,原因是作者的‘人没有成熟。”“中国没有顺序的‘人的觉醒‘启蒙运动,缺了前提的‘浪漫主义必然是浮面的骚乱。历时半个世纪的浩大实验,人,还是有待觉醒;蒙,亦不知怎样才启。”

这样的话题,与父母一辈自然无法讨论,同学、同事之间,也无从谈起。耽读木心的年轻人借助网络,似乎形成一个不成形的小圈子,接触过几个,每一搭话,总觉得不知所云。文字么,似乎多在追求尖新和孤峭,又文艺到了不识人间烟火的地步。青年人不甘流俗,最怕承认自己没分量,所以要分外做出有分量的样子来。

他们卫护木心,心是善的,但恐怕未必懂得木心。更多的是学木心的腔调,这恰是木心最警惕的东西啊——“‘文艺腔之为‘文艺腔,每次都弄得有‘腔而无‘文艺”——青年人却认定这已经就是文艺。久之,我已不愿再转发关于木心的消息,很怕混同于集体无意识的“文艺腔”,弄得“花痴”一样。

时常觉得,一些不含恶意的批评,锋镝所向,未必是不满于木心,而可能是木心的拥趸们一味附庸风雅,漠然于现实人生,惹得他们“怒其不争”,借着给文学家排座次的理由,轧一轧木心。——其实还是心里太重座次,未必装着文学。

这样的心情,我初时也曾有过,或可说至今也常陷入矛盾当中。一则习惯了写实文学的口味,不适应这种云遮雾缭、隐去个人际遇的写法,又缥缈又自恋,看着不大耐烦;二则认为国族多难,文学必要有所抗争、有所干预,方不失文学家的良知和勇气。而木心承受了非同寻常的苦难,化为诗文,却是不见踪迹,真正踏雪无痕。这又重启了我对文学的认知。

什么样的机缘让我一度游离于门外,又终于不肯离去,一步步挨近门里?此中曲折,不宜细表。果能不惭而出大言,也许是一种无以名之的天性,近乎空想家的特质。我也是从父母那里,才反证了自己的天性,因为从小听多了他们的质问:你读这些有什么用?你写这些有什么用?

“有用”“无用”,脱不开认识论上的物质第一性,最终必然是金钱、地位成为衡量一切价值的尺度。因为不具对自我和世界的内省,2000年来,此地多的是缺乏人本意味的伦理动物和食色动物。所谓“天道远,人道弥”,所谓“未能事人,焉能事鬼”,话变理不变,已经渗入中国人的潜意识。及至老来,眼见他们的症结,还是困在“有用”的迷信当中,却无能代为解开心结,这正是我要承担的命运。

回头再来看木心讲孔子,讲嵇康,讲曹雪芹,讲叶慈,讲纪德,讲卡夫卡,无不一针见血,直透人心。仅对文学(狭义上的)感兴趣的人尽可以听他讲文学;如果对文学(广义上的)有更深的理解,处处都可以听到透辟的“人学”。

艺术家到底要不要介入他的时代?“二流作家,最好介入。一流的,可介入可不介入。超一流的,他根本和时代无关。” “老子完全克服他的时代。他哪里只有他那个时代的特征?”“无时代的人,是属于各个时代的人。伟大的艺术必然是介入的,但标榜介入的人是急功近利,不标榜介入的人是深谋远虑。”

“中国人向来要求文学有益于名教,都落空。文学所能起的道德作用,仅就文学自身而言,一般读者的好坏,不是文学教出来的——艺术有什么好呢?对艺术家本人有好处:写着写着,艺术家本人好起来。”

以文学唤起人类的自爱,就文学的本体性而言,这是木心不断重申的“文学观”。推己及人,重要的先还不是“人”,是“己”。若人人知爱己,就好办了。悲哀的是,人类已迷失本性,失去了“己”。写到这里,忽然想起有人说的,中国的很多人际关系,根本经不起检验,甚至包括部分親密关系,因为爱的成分,太少。如果能写一部作品,综合若干情景,像剥洋葱皮一样,一点一点剥开这种景况,揭示出中国人与甲壳虫无异的处境,或许也是一种自救之道吧。

这样的写作,对于传统的伦理观必有很大的挑战,需要强烈的个人主义精神才能担当。木心一直期待中国的文艺复兴,形式可能多样,但只能体现在个人身上。毕竟,精神的创造力,不能寄望于任何社团和运动的名义,而只在于个体自由的充分发挥。

许多人害怕孤独,是因为缺少精神上的自足,而人的存在本质恰恰在于孤独。孤独不同于孤在,而是“贵己”,这并非西方文化独有的精神,也是先秦诸子当中杨朱的思想主旨,只不过久被历史的烟尘湮没,在地表上几近无形罢了。

都说世界上没有一片叶子是相同的,而每到春来,野草野花仍如《诗经》时代一样繁茂,岂非在向人暗示着什么?草木有心,也许最懂得木铎的消息。