新中国的地方出版:以广东为中心的研究(1950—1978)

2021-12-10金炳亮

金炳亮

(广东省出版集团,广东广州,510275)

地方出版是中华人民共和国出版史最具特色的部分之一。地方出版布局的形成反映了新中国人民出版事业的创建历程。以“三化”(即“地方化、通俗化、群众化”)为指导方针的地方出版,虽然存在种种局限,但在巩固社会主义新政权、繁荣地方文教事业、服务地方党委政府中心工作等方面发挥了重要作用,并为改革开放后出版事业快速发展积聚了势能。作为特定条件下的一种出版形态,“地方出版”已成为历史名词;但是,建立在教材及中央文件租型出版模式基础上的地方出版产业链,则被各省、自治区、直辖市出版集团、发行集团所继承,“地方出版”的余脉绵延至今。由于种种原因,目前学界对新中国出版史的研究主要集中在中央决策层面及个别中央级出版社,在新中国出版历史的主流叙事中,地方出版基本缺失。本文试以广东为个案,梳理新中国地方出版的创建、形成,总结其得失,并尝试解释地方出版绵延至今的生态逻辑。

一、地方出版布局的形成

1949年10月中华人民共和国成立,掀开了出版事业崭新的一页。新中国的一切事业都体现为人民性,出版事业也不例外。1949年9月29日通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》是新中国的建国大纲,其第49条规定:“发展人民出版事业,并注重出版有益于人民的通俗书报。”[1]1950年9月,第一届全国出版会议在北京召开,会后出版总署发布《关于发展人民出版事业的基本方针》等五项决议,确定:“为人民大众的利益服务是人民出版事业的基本方针。”[2]在这一基本方针指导下,中央很快成立了人民出版社、人民教育出版社、人民文学出版社、人民美术出版社、人民卫生出版社、人民交通出版社、人民体育出版社、人民音乐出版社等“人民”字号的出版社。毛泽东主席专门为人民出版社题写了社名,“人民社”成为中国特色社会主义出版事业的金字招牌。

新中国出版事业的另一个特色是严格的计划性,体现为集中统一、统筹兼顾和分工合作,以达到“消灭无计划无组织的状况,实现专业化与计划化”[3]的目的。1950年10月,出版总署发出《关于国营书刊出版印刷发行企业分工专业化与调整公私关系的决定》,规定:“各大行政区经出版总署批准,各省市经各大行政区出版行政机关批准,得设地方人民出版社,其名称一律冠以大行政区或省市地名,以别于中央的人民出版社。地方人民出版社的专业方向、组织、任务大体上与中央的人民出版社相同,但应以出版地方性的读物或当地作家的作品为主。人民出版社未设有办事处自行造货的地区,得委托地方人民出版社担任分区造货任务。”[4]

到1955年5月,全国已有27个省、自治区、直辖市设立地方人民出版社。这样,全国就形成了中央和地方的两级“人民社”系统,中央级出版社(包括后来陆续成立的科技类出版社)为专业性出版社,地方出版社为综合性出版社;前者服务于全国,后者主要服务于各省、自治区、直辖市。“中央与地方出版任务之划分”在上述文件发出之前,也就是出版业务还集中统一于全国新华书店时就已明确,其中属于地方出版的有:(1)通俗读物、文艺作品、地方性的书刊;(2)本地区的典型经验及材料;(3)活页文件与地区性的各种补充教材;(4)经核准可以分区编印的小学教科书及其他出版物[5]。

与全国情形一样,新华书店成为新中国华南地区最早成立的出版机构。1949年11月7日,广州解放才半个多月,广州新华书店开业,吴仲任经理。1950年7月,在广州新华书店基础上,组建新华书店华南总分店,负责广东、广西两处分店,港澳地区及东南亚的图书发行工作。初期新华书店实际上是包括编辑、出版和印刷、发行在内的综合机构,定性为“国营之出版企业”,“担任国家的出版任务,发展人民的出版事业”[6]。因此新华书店华南总分店设有编审出版部,负责书刊出版任务,同时兼管广东人民印刷厂。

地方人民出版社系统,首先成立的是六个大区的人民出版社,即华北人民出版社(设于北京)、东北人民出版社(设于沈阳)、华东人民出版社(设于上海)、中南人民出版社(设于武汉)、西南人民出版社(设于重庆)、西北人民出版社(设于西安)及另外六个省市人民出版社,华南人民出版社即为其中之一。广东、广西隶属中南大区,在成立中南人民出版社的同时,又成立华南人民出版社,大约与两广处于国防边陲的重要性有关。之后随着各省、自治区、直辖市成立人民出版社,大区人民出版社改为所在省市的人民出版社。这一过程大体持续到社会主义改造完成,据统计,至1955年底,全国共有出版社98家(其中国营62家,公私合营17家,私营19家),其中中央一级出版社50家(包括副牌社13家),地方出版社48家(包括副牌社8家)[7],华南地区3家,分别是国营的华南人民出版社、广西人民出版社和公私合营的南方通俗读物联合出版社(以下简称“南方通俗社”)。1956年,随着南方通俗社并入,及华南人民出版社改为广东人民出版社,广东全省由一家人民社统筹出版事业。除少数民族地区和港澳台之外,全国大多数省、自治区、直辖市与此类似。由各省、自治区、直辖市人民社为主体构成的地方出版格局,由此基本成形。

中央人民社(俗称“大人民社”)与地方人民社是一个系统。胡愈之在人民出版社成立大会讲话中指出:人民出版社“应当负起领导各地方人民出版社的责任”[8]。怎么领导?从组织关系(人、财、物)来说,中央人民社当然归中央直管,而地方人民社则由地方党委政府管理。从业务关系来说,则是统筹兼顾(中央人民社)与分工合作(地方人民社)的关系:出书方面,中央人民社主要服务于中央,出版全国发行的时事政治读物;地方人民社则“以出版地方性的读物或当地作家的作品为主”。印刷方面,总体由中央人民社统筹,但“人民出版社未设有办事处自行造货的地区,得委托地方人民出版社担任分区造货任务”[9]。中央人民社与地方人民社在业务上的领导关系和租型造货出版体制由此形成,延续至今。人民教育出版社成立后,租型造货出版体制扩大到全国统编教材。租型造货充分体现了中央制订计划、地方安排生产的计划经济模式和新中国人民出版事业中央统筹兼顾、地方分工合作的特色。

需要指出的是,央地的区分不在地域,而在性质(承担统筹任务的即为中央级出版社,承担分工任务的则为地方出版社)和是否由中央直接管理。因此北京市管理的出版社仍是地方出版社。比较特殊的是上海。上海各社按理应归入地方出版社,但由于近代以来上海是全国唯一的出版中心,集中了全国绝大部分出版力量和占有全国绝大部分图书市场份额;新中国成立后,虽然商务印书馆、中华书局等迁到北京,但仍有大量私营、公私合营机构存在,出版力量仍然很强,与其他地方一般只有一二家出版社不同,到1955年底,上海仍有14家出版机构,其中国有4家(2家为副牌社),公私合营10家(5家为副牌社);再加上上海作为国家经济中心和高校云集的地位,使得上海出版机构除了承担一般地方出版社服务党委政府中心工作之外,在出书范围和发行对象上与中央级出版社产生诸多矛盾。

1955年,新华书店总店在出版物发行范围上首先开了口子,同意“上海各出版社出版的图书一般均可在全国范围内发行”[10]。1959年,鉴于“上海的著译力量和出版的物质基础很大,出版任务很多是同中央的出版社相同的”,中央宣传部开始将上海与各省市自治区出版社区分[11]。一度考虑将上海各出版社改为中央级专业出版社在上海的分社,如上海人民出版社改为人民出版社上海社,上海文艺出版社改为人民文学出版社上海社,上海人民美术出版社改为人民美术出版社上海社等[12]。从1960年开始,上海各出版社有了“全国性出版社”这样一个既区别于中央级出版社,又不同于地方出版社的特定称谓[13],在实际的工作和统计归类上,则基本等同于中央级出版社。

二、从华南人民出版社到广东人民出版社

新中国成立初期,大部分私营出版机构或被新政权接收,或停业歇业。1950年上半年,据出版总署统计,仍在营业的广州私营出版发行机构有南方书店、前进书店、正大书局、人间书屋、华美图书公司和中华乐学社6家[14]。

6家里面,较有规模的是从香港迁到广州的人间书屋。人间书屋由进步作家黄新波、陈实发起,1947年在香港成立。中共南方文委给予大力支持。先后出版《人间文丛》《人间译丛》和《人间诗丛》,作者有夏衍、黄秋耘、黄药眠、聂绀弩、杜埃、华嘉、林默涵、黄宁婴、楼栖、林林等,在香港及东南亚有较大影响。1949年10月迁到广州(汉民北路249号),并在接收国民党正中书局基础上重新开业。设有门市部。主要出版华南文联编写的图书,也承印部分中小学教材。

1950年7月,新华书店华南总分店编审出版部成立,是广东省首个国营图书出版机构。编审出版部的人员主要来自两支队伍:一是筹建广州新华书店的香港新民主出版社业务骨干,由经理吴仲带领北上进入东江解放区集训,可称为北上队伍。新华书店华南总分店成立后,一部分人做发行业务(吴仲为首任经理),一部分人进入编审出版部。二是由华中新华书店总店派出的南下队伍。杜埃(1914—1993)任编审出版部主任。杜埃长期在粤港及东南亚从事进步文化活动,具有丰富的新闻出版工作经验,曾任中共党刊《群众》周刊总编辑,负责人间书屋图书编辑。编审出版部出版的图书,以“华南大众小丛书”最多,多为宣传形势、政策及文艺方面的通俗小册子,如《翻身姻缘》《劳动兴家》《泥足陷朝鲜》等。“华南大众读物”系列也出版较多,如《广东的解放》《新战士·新英雄》《谁养活谁》等。图书封面印有“新华书店华南总分店出版”字样。封底版权页有书名、著者、出版者、发行者、印刷者、初版时间、首印数量、基本定价等信息。封底印有“华南出版编号:(南)####”字样,应是当时图书出版编号(书号)。目前所见最早的书是“华南出版编号:(南)0013”《献给人民团体》(华南大众读物之一),作者署名“星星”,为方方(时任中共华南分局第三书记)笔名,初版时间为1950年8月。根据编号顺序和华南总分店成立于1950年7月推测,此前的七八月间还出版了12本书,但笔者尚未发现“华南出版编号:(南)0001”,即编审出版部编辑出版的第一本书。目前所见最后一本书是《漫画集(第二集)》,初版时间为1951年2月。据此推测,在编审出版部存在的半年多时间,出版的图书在100种左右。

同期华南团工委以“华南青年出版社”名义出版书刊,但并无实际机构成立,因此,中南区出版局并未将其统计在公营出版机构之列[15]。

1951年3月,广州40多家私营书店联合成立私营的南方通俗读物联合出版社。中南大区同期成立的,还有武汉通俗出版社和湖南通俗读物出版社[16]。可见这是中南区出版局的一个统一部署。广东省新闻出版处副处长罗戈东兼任南方通俗的社长,杨铁如为副社长。

这就是华南人民出版社成立之前广东省人民出版事业发展的基本情形。

1951年4月1日,中共华南分局宣传部批准成立华南人民出版社。社址设在广州市大南路43号。华南人民出版社是在新华书店华南总分店编审出版部基础上组建的。如前所述,编审出版部在干部配备和图书出版经验上已有充分储备,实际上已是一家初具规模的国有出版机构,因此成立华南人民出版社,并无任何实际困难。事实上,从现有资料看,在中共华南分局宣传部正式批准同意成立前,以“华南人民出版社”名义出版的图书就已面世了。

华南人民出版社的首任社长为曾彦修(1919—2015),杜埃、倪康华为副社长。曾彦修是1938年入党的老革命,中华人民共和国成立后,先后任中共华南分局宣传部副部长、《南方日报》社社长。1951年4月兼任华南人民出版社社长(至1953年不再兼任)。紧随其后的第二任社长(1953—1955)陈越平、第三任社长(1955—1957)罗戈东也都是以上级领导的身份兼任。陈越平兼任社长时是中共华南分局宣传部副部长,罗戈东兼任社长时是广东省文化局新闻出版处处长。杜埃亦同时兼任《南方日报》副总编辑。如此多的兼任,一来说明上级对出版社工作重视,二来也是因为当时懂出版的领导干部紧缺。

值得一提的是倪康华。目前可以查到的倪康华资料极少。他是一位老印刷、老报人。抗战时期参加革命,在山东临沂创建中共领导的秘密书刊印刷厂,并任厂长。后转入八路军一一五师《战士报》印刷厂、《大众日报》印刷二厂工作。1946年参与创建中共山东滨海区党委机关报《滨海农村》报,任报社秘书长。1948年6月任中原支队四中队(抽调新华书店、印刷厂干部组成)指导员,赴河南郑州参与筹建《中原日报》。1949年5月南下武汉负责接管国民党出版机构。中华人民共和国成立后,先在华中新华书店总店工作,不久再次带队南下进入新华书店华南总分店工作。

华南人民出版社创建之时,已有相当不错的阵容。杜埃分管编辑业务,兼任编辑部主任;倪康华分管印刷业务。内设社长办、编辑部和经理部三个部门:社长办主任为林卓华,秘书老庄(均来自香港新民主出版社),下设人事组、总务组和文书组;编辑部下设编辑组(组长李士非、副组长刘焜炀,均来自华中新华书店总店)、美术组(组长黎湛,来自香港新民主出版社)和资料组;经理部下设财务组、材料组(组长谢理渊,来自香港新民主出版社)、校对组和出版组(组长任志伟,来自香港新民主出版社;副组长胡基德,来自华中新华书店总店)。建社三个月后,杨重华(1919—2002)调入华南人民出版社。他是1938年入党的老革命,曾任中共连县、连山、阳江县委宣传部部长、粤桂湘边纵队连江支队政治部宣传科长等职。中华人民共和国成立后,曾任北江公学教育长、《北江日报》总编辑、中共北江地委宣传部教育科长、中共华南分局宣传部干部教育科副科长等职务。当时他因历史问题受审查,因此主动要求到华南人民出版社工作,是建社初期仅有的4名具有大学文化程度的元老之一。

1953年,华南人民出版社进行机构调整,经理部并入社长办。这样就变成两个部门。一为社长办,内设7个组,即:出版组(组长为任志伟)、财务组(组长为老庄)、人事组(组长为林彬)、计划组(组长由倪康华兼)、文书组、总务组和材料组。二为编辑部,内设7个组,即第一至三编辑组、美术设计组、通联组、资料组和校对组。据当年5月统计,全社72人,其中编辑部29人。全社员工中,中共党员9人;文化程度大学仅4人,高中17人,甚至还有一些是文盲。最显著的特征是年轻。所有员工都在45岁以下,约六成为26~45岁,四成为15~25岁。领导班子中,曾彦修33岁,杜埃40岁,倪康华39岁。中层干部大多为30岁上下的年轻人。

综上可知,初创时期华南人民出版社的员工队伍,虽然文化程度不高,但年轻而富有朝气,其中业务骨干大多具有相当丰富的新闻出版工作经验。根据文化部1956年统计:全国28个地方出版社,“编辑一共只有348人,能独立处理稿件的编辑,平均每个出版社只有10人左右,很多编辑干部只有高中或初中文化水平,……有些出版社只有几个编辑干部”[17],华南人民出版社在地方出版社中,应该算是比较好的。

1956年春,由于中共华南分局撤销,华南人民出版社改名为广东人民出版社。在成立后的16年(1951—1966)间,华南(广东)人民出版社有过四次扩充。

(一)1953年人间书屋并入华南人民出版社

新中国的文学体制下,人间书屋实际上成为华南文联的一个出版机构,主要出版华南文联编写的图书,如《广州文艺丛书》(主要是新编粤剧)、《青年学习丛书》等。负责编辑工作的有杜埃、华嘉、黄宁婴等人,均为兼职。因杜埃在华南人民出版社创社的时候就担任了分管编辑工作的副社长,缺乏经费来源且属于私人经营的人间书屋并入华南人民出版社是顺理成章的事。人间书屋之并入,虽然并没有在编辑力量上加强华南人民出版社,但一定程度上密切了出版社与粤港澳三地作家的联系,升级强化了出版社的文艺基因。

(二)1956年南方通俗读物联合出版社并入广东人民出版社

南方通俗读物联合出版社的成立略早于华南人民出版社。社址设在广州市永汉北路(今北京路)263号,与170号的新华书店华南总分店隔街相望。虽然是私人联营,但中共华南分局党委极为重视,新闻出版处(当时省市合署)副处长罗戈东兼任该社社长。1954年9月,罗戈东又兼任了华南人民出版社的社长。因此,实际上社内主持日常工作的是副社长杨铁如。杨铁如(1908—1983),广东海丰人,大革命时期加入中国共产党,并追随彭湃开展农民运动。1935年,在香港九龙弥敦道创办半岛书店,从事革命书刊发行工作,以开办书店掩护中共地下党组织及从事革命活动。1936年初,在广西梧州创办苍梧书店(抗战胜利后迁往南宁,改为春秋书店)。1940年,在桂林创办白虹书店。抗战胜利后加入中国民主建国会。1950年9月,作为广东三名代表之一,出席第一届全国出版会议。

在华南分局的强力领导下,南方通俗读物联合出版社与华南人民出版社在出版方针和读者对象上并无多大区别。出版图书中,通俗文艺作品最多,其中又以演唱材料比例最高。大部分为配合政策和时事宣传的读物。如配合婚姻法实施,就组织编写出版了《自由婚姻》《幸福新婚姻》《童养媳翻身》等;配合互助合作,出版了《家家参加互助组》《互助组长李桂英》《互助庆丰收》等。因此经过一段时间的公私合营,并入广东人民出版社也是顺理成章的事。南方通俗读物联合出版社的并入,极大加强了广东人民出版社的编辑力量。全社员工增加至97人,其中编辑部44人。编辑部内设有第一(农业)编辑室、第二(理论)编辑室、第三(文艺)编辑室和第四(文教)编辑室,及美术组、通联组和资料组。杨铁如转任广东人民出版社副社长。

(三)1957年汕头《工农兵》月刊并入广东人民出版社

《工农兵》月刊原为汕头地委宣传部办的杂志,并入后成为广东人民出版社第五编辑室,13个编辑一起归入人民社编制,仍在汕头办公。编刊之外,主要出版潮州歌册。1958年,第五编辑室撤销,杂志仍归汕头地委。

(四)1959年广州文化出版社并入广东人民出版社

广州文化出版社成立于1958年7月,杨铁如任社长。社址为广州永汉北路230号。该社成立于“大跃进”高潮之际(当时甚至一些行署和县都成立了出版社),与多数“大干快上”背景下成立的出版社基本没出过什么像样的书有所不同,该社由于归属广州市文化局,因此配备了一些编辑力量,也出版过一些书刊。1959年10月,广州文化出版社并入广东人民出版社,办公用房及19名职工一同转入。杨铁如仍任广东人民出版社副社长。

三、“三化”方针指导下的编辑出版

新中国出版事业区别于旧中国出版业,最根本的是其人民性。正如胡愈之所言:“书籍不再是少数有闲阶级的专有品,而是广大的劳动人民和革命干部所迫切需要的精神食粮了。”[18]

新中国地方出版展开布局不久,1952年7月召开第二届全国教科书出版会议,会上确定了“中央出版社和地方出版社的分工”:一般图书方面,地方出版社“出版地方性的通俗读物、政策法令和传布地方工作经验的书籍”;教科书方面,“根据人民教育出版社提出的造货和负责范围如期完成任务”[19]。三个月后召开的第二届全国出版行政会议,再次做了强调:“通行全国的一般图书,由中央一级的国营专业出版社出版。地方国营出版社的任务为:按照当地人民生活状况和每一时期的中心任务,出版当地所需要的,解决群众思想问题的,传播先进经验、介绍先进人物的,指导工农群众的生产、学习的通俗读物。”[20]对地方出版社分工和职责的表述,后来被概括为“地方化、通俗化、群众化”,成为指导地方出版的“三化”方针。

在中央级出版社和地方出版社的体制下,中央级出版社为中央服务,统筹“通行全国的一般图书”[21],重点是中小学教材、中央文献和宣传国家政策的读物;地方出版社则是为地方党委、政府服务,“以出版地方性的读物或当地作家的作品为主”[22],主要面向基层,特别是农村。地方出版社的人、财、物归属地方党委政府领导,而出版方针政策、书刊用纸供应则由中央统筹。

“三化”之中,“地方化”是前提,它规定了地方出版社编辑出版书刊要与“地方”有关。从作者来说,应该是当地作者,出版社“一般应在本省范围内组稿”[23];从题材来说,要反映地方特点;从表现形式来说,要为当地群众所喜闻乐见,“字大、有画、易唱、易读、听得懂”[24]。从读者对象来说,主要面向基层群众,原则上不跨省发行。由于“地方人民出版社、地方书刊印刷厂直属于各地方出版行政机关,但同时分别受中央人民出版社与新华印刷厂总管理处的领导或指导”[25],因此地方党委政府与地方出版社的关系极为密切,出版社的方针政策、选题计划、组织人事都由地方党委政府直接管理。“地方化”意味着,地方出版社首先服务于地方党委政府,服从于地方的中心工作,地方出版社首先是作为地方党委政府的宣传工具(阵地)而存在的。

“通俗化、群众化”是对所有出版社甚至是整个宣传文化系统而言,并非专门针对地方出版社。第一届全国出版会议发布的《关于改进和发展出版工作的决议》第六项有这样的表述:“为配合工农兵的识字教育与文化政治教育,应大量出版各种通俗书刊,包括业余课本、政治常识、生产知识、科学知识、生活常识、文艺作品等。……中央及地方人民出版社更应做好关于政府政策法令的通俗宣传解释。”[26]中宣部在1951年4月专门召开通俗报刊图书出版会议,陆定一部长明确要求“唤起大家,眼睛要向下看”[27]。

由于地方出版社主要面向农村和基层,“通俗化、群众化”的要求显然更高,“一般省的地方出版社,应该面向农村,面向工厂,特别是面向农村,以出版供应本省的工农群众和基层干部阅读的通俗读物,作为自己的主要任务”[28],“以教育农民为首要任务”[29],“地方的出版工作应特别照顾到农民、工人、县以下的工作干部以及少数民族的需要”[30]。华南(广东)人民出版社出版的通俗读物中,以面向农村的农民读物为最大宗(农业编辑室是第一编辑室),且多为本薄价廉的小册子,如1958年出版的《农业生产经验丛书》(21种)、《农业社经营管理丛书》(9种)、《农具改革丛书》(16种)。文艺类通俗读物中,则以演唱文学作品、歌谣歌册、门画春联为最大宗。

中共华南分局明确规定华南人民出版社的工作方针是“根据党在华南地区的工作要求,围绕国家的社会主义建设和当前的政治宣传任务,出版指导实际工作和教育干部群众的初级政治读物,适当地注意为了满足群众生产和文化需要,出版一些有助于推进人民文化生活的文艺、文化教育、科学技术、卫生常识等通俗读物”[31]。

出版社在具体的编辑工作中强调:“在各类读物中,面向农村的读物第一;在对读物质量的各项要求中,政治质量第一;在保证读物质量的各项措施中,调查研究第一。”[32]

出版社的图书类别主要有:“a.讲解马列主义原理、宣传毛泽东思想和当前各项政策的通俗读物;b.传播科技知识和比较成熟的生产经验;c.供当地学校和教育用的各种课本教材;d.当地作家和工农业业余作家的文艺创作;e.演唱材料、连环画、年画和挂图等。”[33]由此看来,“三化”方针贯彻于地方出版工作的所有各个环节。

据统计,1951年—1962年(含华南人民出版社、广东人民出版社)共出版新书(不包括重版、租型、活页文选、杂志)2674种,总用纸量为1438000千印张。平均每年出版新书约222种,用纸量119833千印张。“大跃进”高潮中,1958年出版新书最多,达546种;用纸量1959年最多,达230528千印张;新书种数及用纸量均超过年均数一倍以上。最大宗的出版物是“宣传党的各项政策、配合工农业生产运动、普及科学文化知识和歌颂新人新事”的各类通俗读物,占比达90%以上[34]。

上述统计未计入租型产品和杂志印刷。这是最能体现中央“统筹”、地方“分工”出版特色的两类产品。租型产品主要是课本和《毛泽东选集》。在新中国成立初期,物资紧缺,书刊用纸必须首先保证租型产品供应,本版书有时不得不让位于租型产品,时停时缓在所难免。

华南人民出版社成立之时,全国教科书出版会议刚刚结束,出版社的首要任务就是当年秋季的教科书供应。为此,立即成立了秋季教科书出版工作委员会,统筹协调人力配备、纸张供应、资金与贷款、印刷与装订等事宜。当年出版秋季教科书36种,印造6565000册,用纸10234令。由于书刊印刷力量薄弱,初期中学、师范课本及教学参考书等由湖北人民出版社代印,交广东省新华书店发行。1959年起,改由湖南、广东、广西三省协作印造。随着书刊印刷力量不断加强,1960年起,除个别品种由湖南代造外,课本基本由广东人民出版社自行印造。到1964年,广东已成为文化部确定的全国七个地区图书租型印造点之一,每年承担中央版图书印造任务5万~7万令。

租型印造《毛泽东选集》是出版界的大事。《毛泽东选集》第一卷1951年出版发行,第二、三卷1952年出版发行,第四卷1961年出版发行。1961年广东人民出版社印造毛选第四卷及11种单篇本合计990万册,用纸6580令。用纸量已超新中国成立初期全省秋季中小学课本的六成。第四卷出版前后适逢“三年经济困难时期”(1959—1962),课本与毛著印造成为出版工作的优先事项。广东人民出版社将1962年的主要任务确定为:“整顿内部,集中人力、物力做好毛主席著作和学校教科书的出版工作。至于一般书籍,只出版一些确有需要而质量又较高的著作。”[35]

一般的书刊出版方面,主要为以下四个方面:

第一,宣传地方党委政府方针政策的通俗读物。

这是地方出版社的重要任务。虽然由于运动频繁,为了赶出版,经常“剪刀加浆糊”从报纸或文件上选编;又由于政策常变,造成极大浪费,但也出版了一些群众喜闻乐见的优秀通俗读物,如《中华人民共和国婚姻法图解》《华南通书》《为什么要把粮食卖给国家》等。

第二,广东作家原创的文艺作品。

先后出版反映广东土改的长篇小说陈残云著《喜讯》和华嘉著《冬去春来》,欧阳山著《前途似锦》和一代风流三部曲中的《三家巷》《苦斗》,韩北屏著《高山大峒》,秦牧著《黄金海岸》,陈残云著《羊城暗哨》《香飘四季》,杜埃著《乡情曲》,吴有恒著《山乡风云录》等长篇小说,基本反映了新中国前十七年广东长篇小说创作的面貌。

另外,陶铸主政广东时,广东人民出版社先后出版了他的散文集《理想·情操·精神生活》(1961年)、《思想·感情·文采》(1962年),还有他主编的《广东民歌选》,一定程度上反映了地方主政官员对文艺界的重视和出版社在地方文化建设方面的重要地位。

第三,各种演唱文学、歌册、连环画、年画(门画)、春联等。

这是完全面向农村的读物,品种多,印量大,主要由文艺编辑室和美术编辑室承担。以演唱文学为例,1956年文艺编辑室发稿147种,其中88种是演唱文学(包括粤剧、粤曲、山歌、山歌剧、琼剧、雷剧、话剧以及音乐舞蹈等),占比在六成以上。1959年出版的《广东民歌选》丛刊(1-6)是省委书记陶铸主编的,同时还出版了《广东民歌》第一集、《广东民间歌曲》。至于门画、年画、春联等,每年年底大量印行,出版统计报表单独分类。以出版用纸极为紧张的1961年为例,共出版门画、年画23种,2384200册,用纸量1585令;当年全部用纸量为118820令,绝大部分为必须确保的课本及租型文件、书刊,其中本版书刊用纸2584令,而门画、年画用纸就超过六成,说明这一类读物在当时也是一定程度上需要优先保证的。

第四,杂志、丛刊的编辑出版。

中央的杂志在广东省发行,华南(广东)人民出版社负责印造,类似租型。省内杂志则由出版社负责编辑出版和印刷,但由杂志主办单位负责组稿。省内办的有些是丛刊,甚至内部刊物。前者有《红旗》(中共中央机关刊物)、《时事手册》《政治学习》(均为人民出版社主办的杂志)。后者有《上游》(中共广东省委机关刊物)、《共产党员》(中共广东省委宣传部主办)、《工交战线》(中共广东省委经济领导小组主办)、《学习通讯》(中共广州市委宣传部主办)、《广东画报》(广东省美术创作室编辑,后转为南方日报主办)、《象棋》月刊(广东省体育运动委员会主办)、《学术研究》(广东省社会科学联合会主办)、《作品》(中国作家协会广东分会主办)、《华南农业科学》季刊。1958年前后最多达到12种。

“文化大革命”爆发后,毛主席著作印造、出版和发行成为出版界压倒性的政治任务。其间,广东人民出版社几经变动,一度改称“毛主席著作出版办公室”;1968年广东省新华书店并入后,称为“广东省毛主席著作出版发行站”。各省市自治区出版机构变动大体如是。

由于负责印造、出版和发行毛主席著作有着极为严格的质量、时间要求,并需要全面统筹纸张、油墨、书刊印刷、储运、配送等物资供应,在有限的人力物力条件下,为全力以赴确保毛主席著作出版发行,本版图书编辑出版被迫停止。因此,广东人民出版社、广东省新华书店成建制地改为“广东省毛主席著作出版发行站”,可以说是形势发展的必然。

由于全力保证毛著和课本出版发行,本版书出版几乎停止。1966年—1970年图书出版情况见下表。

1966年—1970年广东省图书出版统计表[36]

1969年10月,广东省毛主席著作出版发行站撤销,广东人民出版社恢复建制和编辑出版本版图书。然而不久,编辑人员又大多下放到英德黄陂“五七”干校劳动改造。1971年3月,全国出版工作座谈会在北京召开。会议期间,周恩来总理两次接见会议领导小组成员。尽管这次会议受到极左势力的干扰——张春桥、姚文元将“两个估计”(即新中国成立以来出版界是反革命黑线专政、资产阶级知识分子占统治地位)写入文件,由中央转发全国贯彻执行,但还是对“文化大革命”开始后出版界的乱象起到了一定的拨乱反正作用。在此背景之下,广东人民出版社下放黄陂“五七”干校的领导和编辑人员陆续调回。

1971年9月,为学习贯彻国务院《关于出版工作座谈会的报告》,广东省召开全省出版发行工作会议。会后,中共广东省委决定广东人民出版社由省委政工组宣传办领导,改为由省委政工组直接领导。接着,省委任命黄文俞为人民社革命委员会主任。黄文俞(1917—1996)是新闻战线的老兵,早年曾任香港《大公报》助理编辑,广东人民抗日游击总队机关报《前进报》编辑,香港《正报》社社长。中华人民共和国成立后,先后任新华通讯社华南总分社副社长,新华通讯社广东分社社长,《南方日报》社社长、总编辑,《羊城晚报》总编辑等职。在黄文俞领导下,广东人民出版社的编辑出版工作得到恢复和发展。1972年,全年出版书画279种,印行6137万册,比前几年均有大幅增长。短篇小说集《禾苗正绿》,报告文学集《踏遍青山》,儿童文学《海花》等发行全国,有的印数超过100万册。还出版了连环画《半夜鸡叫》及科技图书《常用中草药彩色图谱》等。

1973年6月,广东省科技局经由省科教办向省委呈送《关于将广东省科学技术图片社改为广东省科学技术出版社的请示报告》,省委批复同意。这是全国最早成立的地方科技出版社(中央级出版社和上海科技出版社除外)。由于我国出版体制采取中央和地方分工协作,而地方出版社普遍又是综合性的人民出版社一家,广东人民出版社与广东省科学技术出版社在科技图书出版领域产生矛盾。1975年10月,根据省委批复,两社分工为:广东省科学技术出版社负责出版普及的和专门性的科技书刊,广东人民出版社负责出版大学和中小学的科技教科书。

1974年10月,杨奇接替黄文俞任广东人民出版社革委会主任。杨奇(1922— )也是新闻战线老兵,曾任东江革命根据地《东江民报》主编、《前进报》社社长、香港《华商报》代总编辑,新中国成立后任《南方日报》社社长、总编辑,《羊城晚报》总编辑。黄文俞和杨奇两位老新闻人接连掌舵广东人民出版社(1971—1978),使全省出版事业较快得到恢复,并为改革开放以后的迅猛发展打下了良好基础。至1977年,全省出版书画293种,用纸13430吨,达到历史最高水平。

与此同时,随着广东新华印刷厂(由广州市轻工业局领导)、广东省印刷器材公司(1970年成立,由广东省工业战线领导小组领导)划转到广东人民出版社,该社成为一个集编(辑)、印(刷)、发(行)、供(印刷物资供应)为一体,兼具编辑出版业务和出版行政管理职能的综合性机构。到1977年底,广东人民出版社下属单位包括:广东省新华书店、广东新华印刷厂、广东省印刷器材公司、广东美术印刷厂,企业编制人员增至345人。在此基础上,1978年3月,中共广东省委决定成立广东省出版事业管理局(简称“省出版局”)。广东人民出版社改为处级单位,由省出版局领导。原下属单位成为省出版局独立核算的直属单位(与广东人民出版社平行)。1978年5月,省委同意将广东省科学技术出版社从省科技局划转给新成立的广东省出版局。经省科技局和省出版局协商,在广东人民出版社科技编辑室(编制5人)和广东省科学技术出版社(编制10人)基础上重新组建广东科技出版社。

四、“三化”方针与地方出版的历史评价

虽然中央和地方党委政府对“地方化、通俗化、群众化”方针进行了反复强调和解释,但在具体执行过程中,地方出版社往往仍有“偏差”。

1956年4月9日—17日,文化部党组召开地方出版社工作座谈会。根据会上反映,地方出版社对于“地方化”的困惑,主要是地方党委政府要求配合宣传的时政读物、群众需要的科普实用读物都没有地方特点。华南人民出版社自我批评“机械地理解地方化及中央与地方分工的方针,认为如果不是讲广东地方事情的,不是大量引用地方事例的稿子,都不算地方化”[37]。对“通俗化”的困惑,主要是除了本地作家创作的文艺作品,很少有符合要求的通俗读物作者,虽然花了很多气力去培养工农兵作者,但达到要求的不多,造成书籍质量低下,很多时候只好编辑亲自上阵。对“群众化”的困惑主要是书籍印行量太大,造成积压浪费。

在这种“偏差”“困惑”之下,出版社的编辑在组稿上束手束脚,“广东提出有三怕:怕组来稿件不符合方针任务;怕组多了处理不了,得罪作者;怕高级知识分子书稿组来不用,有伤情面”[38]。

由于只能出版地方题材的图书,但又规定要围绕党的中心工作,加上选题计划、组织关系都由地方党委政府直接领导,地方出版社实际上成为地方党委政府宣讲政策、配合工作的舆论工具,与党报功能类似。实际工作中,“剪刀加浆糊”式的出书情况相当普遍。“把图书与报刊等同起来,把为政治服务和为中心服务等同起来,不适当地强调以办报的精神来办出版社。好像无论什么中心工作和较大的事件都要出书”。“三服务”(即“为无产阶级政治服务、为工农兵服务、为社会主义建设服务”),变成了“三脱离”(即脱离政治、脱离实际、脱离群众)[39]。“出得早不保险,迟了又变成‘马后炮’,这样的书寿命不长,运动过后很少有再版价值。”[40]

在这种情况下,管理部门在强调地方出版社要继续贯彻“三化”方针的同时,也适当地放宽了一些限制,“省的出版社一般应在本省范围内组稿……在特殊情况下,也可以到外地组稿”[41],“除通俗读物外,因地制宜地出版一些中级读物也是地方出版社的重要工作”,“地方出版社可以并且应该出版当地作家的学术著作”[42]。

改革开放以后,地方出版冲破“三化”的限制,开启了一轮“去地方化”的改革(本人另有论文讨论这个问题)。以1979年12月在长沙召开的全国出版工作座谈会(史称“长沙会议”)为起点,地方出版不再受“三化”限制;至1984年6月在哈尔滨召开以“地方出版”为主题的最后一次全国地方出版工作会议(史称“哈尔滨会议”),地方出版汇入全国出版的洪流,作为特定历史时期的一种出版形态,“地方出版”成为一个历史名词。

那么,如何评价“三化”方针和地方出版?

“长沙会议”后,地方出版社基本否定了“三化”,当时为了寻求改革突破,还将其作为“左”的思想进行了揭批。广东省出版事业管理局在一份揭批材料上就说:“(过去)对古的、洋的限制极严,只准中央一级和上海出版单位出版,其他地方出版社不能出版,在体制上,中央与地方出版社分工太死。地方出版社‘画地为牢’,形成了一个‘地方化、通俗化、群众化’的‘三化’方针,组稿、发行都不能跨省,结果出书品种越搞越窄,数量越搞越少。”[43]在这个否定的基础上,进一步提出“立足广东,面向全国,兼顾海外”的新的出版方针。

站在新中国出版事业发展七十多年的历史新起点上,我们有必要对这一段历史进行新的总结,作出新的评价。

(一)地方出版是世界出版史上的伟大创举

古今中外出版史表明,一个国家在某一个历史时期的出版中心大都集中于一两个地方,要么是政治中心,要么是经济中心,要么是因为交通、技术等原因自然形成的集镇,如明代福建的建阳、清代广东顺德的马冈等。新中国的地方出版,将民国时期单一出版中心上海扩大到以北京、上海为主要中心,以各省、自治区、直辖市政府所在地城市为次中心的多点网状布局。新中国初期,这是中央计划经济体制的一部分;改革开放后,中国在各方面都发生了历史巨变,但地方出版的格局并没有发生根本改变。由于新中国初期大多数地方一穷二白的状况,地方出版在相当程度上发挥了地方政策宣教和文化普及中心的重要作用,大量发行的通俗书刊在扫除文盲、普及教育、巩固新政权等方面具有无可替代的作用。早在地方出版布局基本完成的1955年,中央对地方出版就有这样的评价:“地方人民出版社出版的书籍,在历次社会民主改革运动及整个经济文化建设的事业中,发挥了一定的作用。地方人民出版社已逐渐成为地方党委教育人民和指导工作的有力助手。”[44]

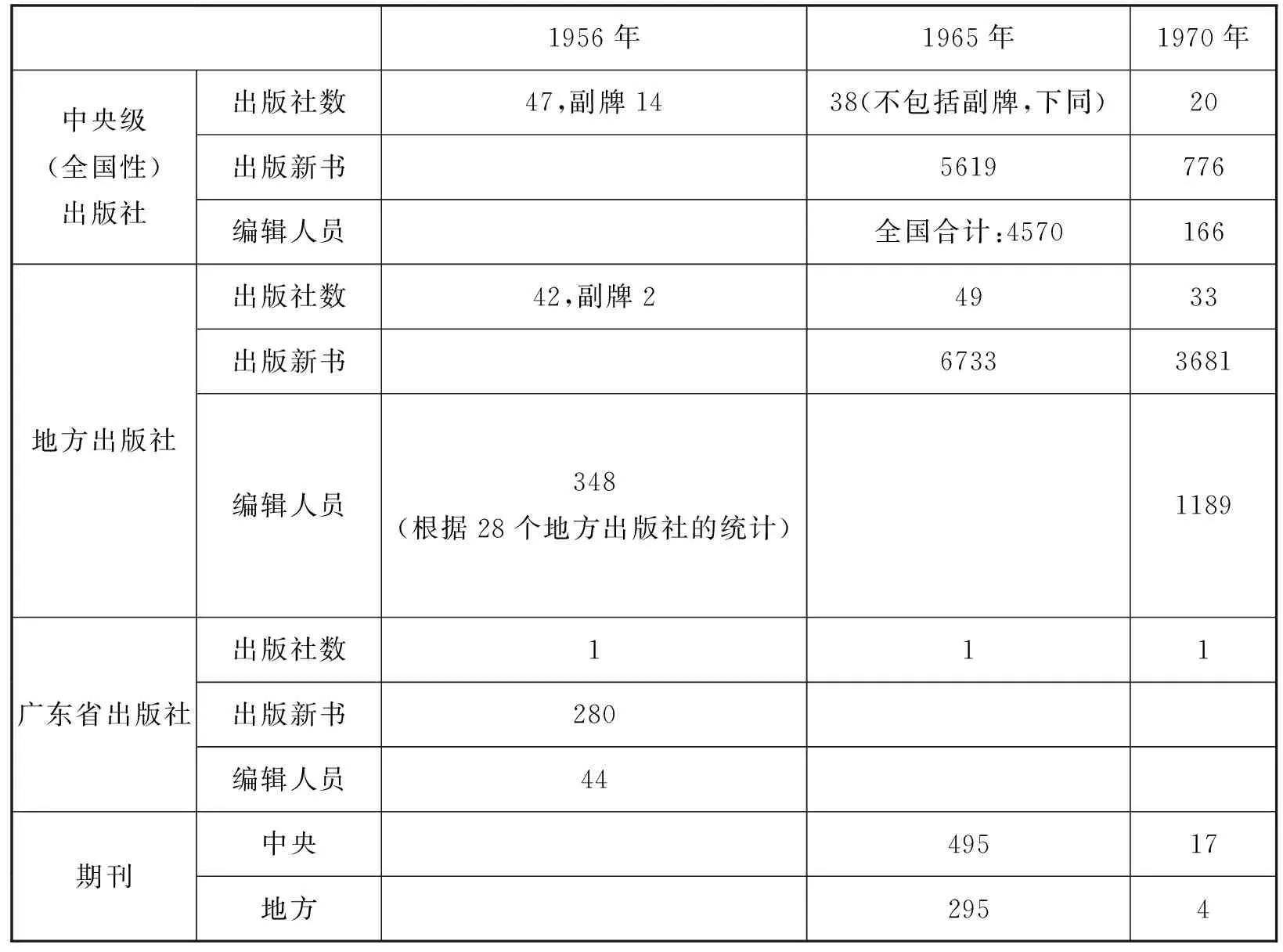

比较中央级出版社(北京)和全国性出版社(上海),地方出版发展速度惊人。1957年文化部在关于地方出版社工作问题的意见中指出:“地方出版社出版的书籍,在全国出版的书籍中占很大比重,质量也在逐步提高。”[45]1958年(有“大跃进”的特殊因素),中央级出版社出书品种比上年增长29%、印数增长56%,地方出版社分别增长105%和99%[46]。笔者将不同历史时期零散资料加以综合之后发现,除期刊品种偏少、编辑人员明显偏弱之外,在出版社数量、出书品种等方面,地方出版社并不亚于中央级(全国性)出版社,详见下表。

“文革”前后中央级出版社、地方出版社和广东省出版社相关情况比较表[47]

可以说,地方出版完全改变了中国出版业仅集中于个别区域,书刊阅读面向少数精英的局面。新中国人民出版事业在短短二十多年间取得这样的成就,地方出版居功至伟。

(二)地方出版为改革开放后中国出版事业迅速发展积聚了势能

广东、湖南、四川、浙江等省出版业先于中央级出版社和上海的出版业而相继崛起,是改革开放后中国出版业迅猛发展的一大特征。根据1984年5月全国地方出版社工作会议材料,1983年全国地方出版社(不含上海)出版图书17500种,印数44亿册,分别比1978年增长110%和48.7%,高于同期全国图书出版情况,占全国出版比重分别为49%和76%。

这样的发展速度,既有改革开放出版生产力得到全面解放这个“引力”的带动作用,也与新中国地方出版积聚的势能产生的巨大“推动”作用密不可分。很难想象如果没有新中国地方出版创建发展的基础,改革开放以后各省市自治区出版事业如何发展!

事实上,地方出版突破“三化”限制,在1971年出版事业从“动乱”中开始慢慢恢复后就已露端倪。广东人民出版社就连续参与了多项全国性的大型出版合作项目:

一是外国史翻译出版项目。

1971年9月8日,中央批转国务院出版口领导小组《关于收集、翻译、出版世界各国历史书籍的情况》的报告,建议外交部、中联部及北京、上海、天津、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、福建、山东、湖北、广东、四川等12个省市组织翻译、出版世界各个国家和地区的国别史,中央各单位翻译的交商务印书馆出版,12省市翻译的,交地方人民出版社出版。文件中专门提到,“北京、上海、广东、吉林、江苏等地翻译力量较强”[48],这应该是广东被选中的主要原因。

中共广东省委政工组立即召开翻译出版外国史工作会议,指定广东人民出版社负责联系和出版亚太地区国别史的工作。具体由吴紫函负责。据吴紫函回忆:“我通过广州地区高等院校的教育革命组,拿着尚方宝剑,得到高等院校专家学者的支持,在编辑同仁的帮助下,凡我驻外使馆能引进的新版本,基本上按时翻译出版。”[49]陆续出版的著作有:唐陶华、朱杰勤翻译的《关岛全史》(上、中、下3卷),何肇发、金应熙翻译的《澳大利亚简史》,马采翻译的《萨摩亚史》,陈一百、吴江霖翻译的《新几内亚简史,张华能等翻译的《新西兰简史》和《1900年后的西南太平洋》。列入计划但未完成的则有《斐济史》《玻利尼西亚文化史》《菲律宾革命史》《澳新地区和太平洋群岛现状》等。在组稿编辑过程中,吴紫函还约请中山大学历史系撰写出版了《世界简史》一书,成为当时读者了解世界的一扇窗口。

二是“农村版图书”项目。

1973年9月,国务院出版口发出《关于选编出版“农村版图书”的通知》,由各地出版社推荐,人民出版社供型,全国租型造货,“不发城市,专发农村,优先照顾偏远地区”[50]。人民出版社从全国各出版社选送图书中选出35种“农村版图书”,广东人民出版社入选3种:《破除封建迷信》《南海民兵(民兵斗争故事)》《县委书记》。

三是外国地理书翻译出版项目。

1973年9月,国务院批转出版口《关于翻译出版外国地理书的请示报告》。北京、上海、天津、江苏、福建、广东、湖北、河南、四川、陕西、甘肃、河北、辽宁、吉林等14省市,因“都有地理研究机构,或在大专院校设有地理系,并有一定翻译力量”[51],承担外国地理书翻译出版任务。同年12月,翻译出版外国地理书座谈会在北京召开。广东人民出版社负责的选题有:《西南太平洋》《所罗门群岛》《美拉尼西亚地理概述》《法属太平洋群岛》等。

四是法家著作注释出版项目。

1974年7月5日至8月8日,法家著作注释出版规划座谈会在北京召开,12省市52人参会。会议讨论通过《法家著作注释出版规划(草案)》,列入48种著作(包括选注、新注和校点等)。广东人民出版社承担《〈论衡〉新注》《王安石诗文选注》《龚自珍诗文选注》《魏源诗文选注》《法家经济思想史资料汇编》共5种。

五是中外语文词典编撰出版项目。

1975年5月23日至6月17日,国家出版局和教育部联合在广州东方宾馆召开中外语文词典编写出版规划座谈会。8月,国务院批转国家出版局《关于中外语文词典编写出版规划座谈会的报告》。160种中外语文词典列入编写出版规划,由全国17个省市承担。其中上海14部,北京10部。大部分省市1~2部。广东9部,分别是:《汉语谚语词典》《汉语虚字用法字典》《简明现代美国俚语词典》《英语基本词用法词典》《英汉图解词典》《泰汉词典》《简明英汉词典》《简明法汉词典》《简明德汉词典》。

这一宏大计划当中,修订《辞海》《辞源》和新编《汉语大字典》《汉语大词典》是重中之重。其中,《辞海》修订由上海人民出版社负责;《辞源》修订由广东省牵头,广西、河南、湖南等省(区)协作,商务印书馆出版;新编《汉语大字典》由湖北、四川负责,湖北人民出版社出版;新编《汉语大词典》由上海市牵头,山东、江苏、浙江、安徽协作,上海人民出版社出版。实施过程中,上海、四川、湖北均成立了专业的辞书出版社,广东则未能如愿(申报未批),这是后话。

《辞源》由商务印书馆在1915年出版正编,1931年出版续编。其后又出版过合订本和改编本,是阅读、研究古籍的工具书。由于内容权威,不断重印,成为商务印书馆的镇馆之宝。新中国成立后,商务印书馆即着手修订,1964年出版了修订版第一分册。

为什么这样一部篇幅庞大、专业艰深的商务版重头书会由广东省牵头修订?当时担任商务印书馆总经理的陈原是广东新会人,在语言学方面颇有造诣。中外语文词典编写出版规划座谈会代表115人,来自全国13个省市自治区,原定在北京召开,后来才改到广州。会议召开之前,确定由广东、广西、湖南、河南四省区与商务印书馆共同完成《辞源》修订任务。多方合作的情况下,“谁来挂帅?这个问题不好解决。此时杨奇(当时主持广东的出版工作)挺身而出,他来‘牵头’。……他不仅‘牵头’,而且‘牵’出了一头羊,那就是黄秋耘”[52]。有趣的是,陈原、杨奇、黄秋耘,还有当时参与主事的许力以(时任国家出版局出版部主任)均是说粤语的广东人。或许正是这些偶然的因素,促成国家出版局将修订《辞源》重任落实给广东省。

广东省委对此极为重视。1976年1月,成立广东省中外语文词典工作领导小组,且立即在广州召开了第一次修订《辞源》四省协作会议。国家出版局副局长陈翰伯、商务印书馆总经理陈原到会讲话。广东人民出版社专设广东省修订《辞源》编辑室,负责此项工作。4月,国家出版局批准成立修订《辞源》编审小组,组长黄秋耘(时任广东人民出版社革委会副主任、广东省中外语文词典领导小组成员)。此项工作遂由黄秋耘负责统筹,后期黄秋耘在北京统稿审订,改由吴康(时任广东科技出版社副社长,此前一年广东省出版事业管理局成立后,《辞源》修订工作改为由省出版局统筹)负责此项工作。1976年5月、12月,1977年6月又分别在郑州、桂林、长沙召开协作会议。四省区修订完成初稿后,商务印书馆集中审稿,1979年四卷修订全部出齐,其后陆续出版,至1983年全部出齐。修订本《辞源》由著名教育家、出版家、作家叶圣陶题写书名。学术界和辞书界一般将修订本称为是新《辞源》,而将1915年出版的《辞源》称为旧《辞源》。“新《辞源》以收古旧词语为主,旧《辞源》努力收集和扩充的却是新词新语。这是一个很大的改变,由普通百科性辞典变成了普通古汉语词典。”[53]彻底改变了过去有人嘲弄“《辞源》无源”的状况。

地方出版社参与全国性出版项目,一方面是全国出版“统筹兼顾,分工合作”的题中应有之义,另一方面也有地方出版长期受限于“三化”而寻求突破的动因。这也成为1979年“长沙会议”冲破“三化”限制,地方出版转向“立足本省,面向全国”的先声。

随着地方出版布局的形成和发展,书刊印刷也由弱转强。新中国成立之初,广东连课本印刷都要借助省外力量。此后,在国家计划推动和书刊出版的带动下,尤其是大规模租型印造毛主席著作,广东省的书刊印刷力量快速增长,除广东新华印刷厂产能急剧提升,韶关、汕头、肇庆、梅县、湛江等地先后创建新华印刷厂,以适应不断增长的毛著印刷需求。到1970年代初,广东已成为全国六大印刷基地之一。为改革开放后广东成为全国印刷大省强省,奠定了良好基础。

(三)“地方出版”虽已成为历史名词,地方出版的核心资源和主要经营模式则传承延续至今

地方出版的核心资源,包括出版社,省、地(市)、县三级新华书店,书刊印刷厂,书刊用纸及印刷物资供应这样一条出版产业链(编、印、发、供),主要是围绕着中央租型文献和教科书印制发行而建立起来的。改革开放前,大部分省市自治区已完成这条产业链建设,并在其基础上组建省市自治区出版局;改革开放后实行政企分开,出版局只负责出版行业的行政管理,而出版产业链(出版业务资产)则被出版集团(个别地方新华书店系统另外组建独立于省出版集团之外的发行集团)所继承。及至目前,虽然历经多次体制机制改革,出版集团的核心资产和核心竞争力仍是这条出版产业链。

新中国成立初期,租型出版模式帮助大部分省市自治区高效率地解决了几乎从零开始的地方出版布局,并为改革开放以后地方出版崛起奠定了良好基础。随着改革的步步深入,出版物全国统一市场逐步形成,“地方化、通俗化、群众化”的“三化”方针完全消解,以“三化”为主要特征的“地方出版”事实上已经终结;然而“租型出版模式”作为“地方出版”的历史遗产,被各省市自治区的出版集团、发行集团所继承。具体而言,多数情况下,人民社继承了中央文献租型、出版集团继承了中小学义务教育教材租型、发行集团(省新华书店)继承了教材发行。在市场化改革进程中,这项历史遗产曾受质疑(垄断),也曾遭受冲击(教材发行改革),个别地方甚至一度丧失(如福建新华书店),但在教材作为公共文化产品由政府统一采购确立之后,围绕中央文献及教材出版租型而建立的地方出版产业链得以完整保留,构成独具中国特色的社会主义出版事业产业生态。

(四)地方出版在服务地方尤其是服务农村上有着巨大历史贡献,在新时代乡村振兴战略背景下,仍有许多做法可以借鉴学习

新中国的地方出版主要面向农村,主要为农民服务,是因为人民共和国是以工农联盟为基础而建立,巩固新政权必须紧紧依靠农民。显然,这一目标的实现,地方出版做出了不可替代的贡献。改革开放后,“三化”逐步消解;20世纪90年代中国走向市场经济后,出版业重新走向精英化,出版社工作重点由农村转入城市,农业农民读物、农村图书发行几被遗忘,这一过程“逆转”,出版界有着不可推卸的责任。表面上看,这种逆转似乎是必然;实质上看,则是对“为人民服务,为社会主义服务”初心的背离。

在乡村振兴国家战略背景下,政府在农家书屋、文化下乡等方面有一些部署,出版界围绕政府公共文化服务也有一定作为,但总体而言,仍显薄弱。

“三化”虽已消解,但出版社服务地方,服务当地群众,仍是古今中外出版史反复证明的出版业生存发展之道。面向农村,出版通俗读物,如何既做到公共文化服务不缺位,又在为农村读者服务中获取市场收益,值得深入探究。这方面,新中国成立初期的地方出版所积累的经验仍有借鉴意义。

注释:

[1] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》4,北京:中国书籍出版社,1998年,第229页。

[2] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》2,北京:中国书籍出版社,1996年,第646页。

[3] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》2,北京:中国书籍出版社,1996年,第647页。

[4] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》2,北京:中国书籍出版社,1996年,第656页。

[5] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》2,北京:中国书籍出版社,1996年,第110页。

[6] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》2,北京:中国书籍出版社,1996年,第107页。

[7] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》7,北京:中国书籍出版社,2001年,第424页。

[8] 王仿子:《王仿子出版文集》,北京:中国书籍出版社,1994年,第392页。

[9] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》2,北京:中国书籍出版社,1996年,第656页。

[10] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》2,北京:中国书籍出版社,2001年,第183页。

[11] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》10,北京:中国书籍出版社2005年,第107~108页。

[12] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》10,北京:中国书籍出版社,2005年,第158页。

[13] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》10,北京:中国书籍出版社,2005年,第289页。

[14] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》2,北京:中国书籍出版社,1996年,第829页。

[15] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》3,北京:中国书籍出版社,1996年,第472页。

[16] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》3,北京:中国书籍出版社,1996年,第471页。

[17] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》9,北京:中国书籍出版社2004年,第106页。

[18] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》4,北京:中国书籍出版社1998年,第229页。

[19] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》4,北京:中国书籍出版社,1998年,第132~133页。

[20] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》4,北京:中国书籍出版社,1998年,第319页。

[21] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》4,北京:中国书籍出版社,1998年,第319页。

[22] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》2,北京:中国书籍出版社,1996年,第656页。

[23] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》8,北京:中国书籍出版社,2001年,第105页。

[24] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》3,北京:中国书籍出版社,1996年,第136页。

[25] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》2,北京:中国书籍出版社,1996年,第655页。

[26] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》2,北京:中国书籍出版社,1996年,第648页。

[27] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》3,北京:中国书籍出版社,1996年,第133页。

[28] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》9,北京:中国书籍出版社,2004年,第380页。

[29] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》8,北京:中国书籍出版社,2001年,第103页。

[30] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》2,北京:中国书籍出版社,1996年,第643页。

[31] 《广东人民出版社第一个五年计划总结》,广东省档案馆藏档案,卷宗号:308-1-20-006-022。

[32] 《广东人民出版社关于主攻方向的一些设想》,广东省档案馆藏档案,卷宗号:308-1-0036-001。

[33] 《对几年来编辑工作中若干问题的体会》,广东省档案馆藏档案,卷宗号:308-1-0065-012。

[34] 《广东人民出版社事业发展十年规划(1963-1972)》,广东省档案馆藏档案,卷宗号:308-1-20-006-022。

[35] 《对几年来编辑工作中若干问题的体会》,广东省档案馆藏档案,卷宗号:308-1-0065-012。

[36] 本表根据广东省档案馆藏档案,卷宗号:379-A1.2-5-13综合制成。

[37] 《华南人民出版社编辑工作若干问题的总结报告》,广东省档案馆藏档案,卷宗号:308-1-0053-039。

[38] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》8,北京:中国书籍出版社,2001年,第60页。

[39] 《对几年来编辑工作中若干问题的体会》,广东省档案馆藏档案,卷宗号:308-1-0065-012。

[40] 《广东人民出版社工作情况介绍》,广东省档案馆藏档案,卷宗号:308-1-0025-33。

[41] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》8,北京:中国书籍出版社,2001年,第105页。

[42] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》9,北京:中国书籍出版社,2004年,第128页。

[43] 《清理“左”的思想,把出版工作搞活》,广东省档案馆藏档案,卷宗号:379-A1.4-4-2。

[44] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》7,北京:中国书籍出版社,2001年,第168页。

[45] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》9,北京:中国书籍出版社,2004年,第125页。

[46] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》9,北京:中国书籍出版社,2005年,第100~101页。

[47] 根据《中华人民共和国出版史料》第8辑第195页“全国出版社名单”、第14辑第481页“1965、1966-1976年中央和地方出版社图书出版统计”、第14辑第485页“1965、1966-1976年全国期刊出版统计”综合而成。

[48] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》14,北京:中国书籍出版社,2013年,第78页。

[49] 吴紫函:《坚守宣传阵地四十年》,未刊稿,家属提供。

[50] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》14,北京:中国书籍出版社,2013年,第163页。

[51] 中国出版科学研究所、中央档案馆:《中华人民共和国出版史料》14,北京:中国书籍出版社,2013年,第160页。

[52] 陈原:《陈原出版文集》,北京:中国书籍出版社,1995年,第317页。

[53] 郭良夫:《〈辞源〉修订本简评》,中国出版工作者协会编:《中国出版年鉴(1980)》,北京:商务印书馆,1980年,第138页。