一个文明的心灵图像

2021-12-09李楠

李楠

一

人类自有文明始,方告别野蛮与蒙昧;无论黎明黄昏、抑或废墟殿堂,时空的流转变换有了人作为原点的坐标,而风云激荡、气象万千的历史亦有了人作为尺度的丈量。在此异彩纷呈之中,华夏文明不但是世界上历史最为悠久的文明之一,也是迄今唯一从未中断、且一直生机勃发的文明。五千年辉煌灿烂,中原厚积、河洛薄发,以其更为成熟的文明形态向四方辐射影响力,成为东亚文明总进程的核心与引领者。

文明者,概言之要者,一为科学,一为艺术。前者是数学、逻辑之义理,后者是图像、文字之情致。一个文明的强盛,可反映在其科学;而一个文明的灵动,则展露于其艺术。从某种程度上说,艺术既有感性的微赜之探,又有理性的宏大之思。因此黑格尔认为,艺术乃是社会最真实的表情。歌德则说,在时间的绘画长廊中,那些一度不朽者,将来总会再次受到人们的重新温习。艺术使一个时代不朽,艺术亦使一个时代复活,而文明的传承与演进,便在其间化身为人类与天地精神相往来的鲜明形象。

从上述意义上而言,当我们毫无意外地被摄影家李英杰的新作《太极三部曲Ⅲ·河洛象》所深深震撼时,那份震动决不仅仅来自于图像的神秘莫测、气势磅薄;正如我们毫无悬念地被其所深深吸引时,那份由衷的赞叹也决不仅仅源自于观看的目不暇接、惊心动魄。盖因李英杰所为,虽以太极、河洛象为题钥,却并非对传统符号的简单图解,也非对文明遗迹的牵强附会,而是以丰富而精妙的艺术语言完成的一次影像考古,以独特而强烈的个人风格创造的一首视觉之诗。这是一部当代的“河图、洛书”,它既律动于源远流长的文化血脉,亦映射着纷繁生动的现实图景,同时,闪耀着未来想像的无限星光。它是一个文明的心灵图像,也是这颗心灵的传神之作。更加可贵的是,它促使身处“图像转向”与“景观社会”中的我们去思考这样一些重要而深刻的问题:中国摄影——而非中国的摄影,究竟为何?在摄影这样一种产生于西方文明的语言系统之中,有没有东方视觉观的安身立命之所?当摄影不断突破自我边界、摄影越来越难以定义之时,摄影家又如何证明摄影的价值?

二

先论艺术精神。

中国的艺术精神为何?

曰:道。

所谓艺术精神,是指创作者在艺术创作中赋予艺术作品主观生命跃动以及所产生的精神境界。即艺术作品必然蕴含着创作者的主观生命体验,未为主观心灵所感所思的客观事物,是无法进入艺术之范畴的。唐代画家张璪说:“外师造化,中得心源”,概括了中国一切的画论。也就是说,中国的艺术精神是以心为艺术的根源,中国的艺术是心灵的艺术,中国的文化是心灵的文化。

而这一心源,便可上溯至庄子的“独与天地精神往来而不敖倪于万物,不谴是非,以与世俗处。”道家强调自我自觉的超越,同时强调这个超越必须是在对群体的涵摄,与万物的联结中去完成。这一过程,也就是“体道”——即精神上与“道”合为一体,并形成“道”的人生观,抱着“道”的生活态度,以求现实和精神之家园。可谓“本无心于艺术,却终成为人生而艺术”。犹如庄子笔下那位著名的疱丁,将屠宰之技,合乎《桑林》之舞,乃中《经首》之会,事毕释刀对曰:“臣之所好者道也,进乎技矣。”

何以能如是?其一,疱丁自述“未尝见全牛”,即他与牛之间并无对立,即心与物的对立在此解消了;其二,疱丁“以神遇而不以目视,官知止而神欲行”,即手与心的距离消弭了,技术对心的制约解除了。解牛,不再是一套机械刻板的技术动作,而是一场因技术解放带来的从心所欲的精神游戏。最后,技进乎道便不再是一种比喻,而是落实到生活中的关于心灵彻底获得自由的真实体验。由此可知,最高的道与最高的艺术精神,本质上是完全一致的。进一步说,观念的最高形式便是人格;最高的艺术,便是以最高的人格为对象的。

李英杰拍摄《太极三部曲Ⅲ·河洛象》的动因,从事实层面看,是他长期在此区域内工作,由这一客观原因所推动。但这一客观原因显然无法解释他何以能将“太极”与“河洛象”演绎得如此汪洋恣肆、出神入化。显然,李英杰并不是以摄影来为“太极”与“河洛象”既有的符号系统做注脚,将内在的“传神”理解为外在“形似”的复制与平移,而是建构了一个全新的视觉系统,刻意解除了“形似”的干扰和束缚,以貌似最远的距离抵达了对象的核心:太极与河图、洛书,都是人类与自然对话的产物,是远古祖先仰望星空之时从宇宙中汲取的原初智慧——中国文明造型之源在于天象;天象中的秩序、规律与变化,对应着地上人间的制度、规范与更迭。

所以,他并不是仅仅在河洛完成“河洛象”,而是走出河洛,赴南海、探西藏、流连忘返于喜马拉雅山、珠穆朗玛峰、南迦巴瓦山下,登临昆仑山脉,远至日本、芬兰、冰岛、英国、法国、荷兰、俄罗斯、美国——真正的动机便是这在全世界“体道”的过程,便是心灵打破一切画地为牢之后付诸行动的游目骋怀、酣畅淋漓。他不是在寻找影像的素材,而是在与文化中的自我相遇——与“一生二、二生三、三生万物”中那个真正的“一”相遇。

道,从抽象去把握时,是哲学的、思辩的;从具象去把握时,是艺术的、生活的。

因此,可知一中有万物,万物归于一。中国的艺术精神将艺术引向心灵的自由。这一路标在歧路纵横的当下,意义愈加显明深远:西方经历了现代主义的“祛魅”,原本由宗教信仰提供的终极意义崩溃坍塌,“上帝死了”,但“正是我们杀死了上帝”。人们不得不重新寻找生活的意义,填补虚无主义留下的巨大空洞。心灵在无所寄托中孤独漂流,如何面对与解决心灵的问题,成为最重要、最迫切的使命。这当然也直接反映在艺术创作上——来自于东方的禅,对西方当代艺术的深远影响是不言而喻的。禅将心灵视为一个整体,而心灵的完整是心靈获得自由的前提。但我们自身,却时常在文化的极度不自信和支离破碎中失落了己心,转而捡拾西方的碎片余屑,却无论如何拼凑不成真正意义上的当代艺术。

《太极三部曲Ⅲ·河洛象》则为我们展示了充沛而富有说服力的当代性。因为当代性,不在形式,而在观念。而观念,正源自人格与心灵。

三

再论艺术语言。

近年来,以抽象语言为之的摄影作品日渐增多。是玩弄形式,还是真有创见,首先取决于对抽象本身的理解与认识,是否清晰、准确。

东西方的艺术系统中,都有抽象。二者既有相通之处,也存在着巨大的差异。中国由彩陶时代一直到春秋时代,是长期的抽象画时代。但此“抽象”与西方现代艺术的抽象表现主义却是大相径庭。前者之抽象,是以自然物的形相去观看、摹仿、描绘,如太极图便是高度抽象化了的阴阳鱼,河图、洛书则是抽象化了的耿耿星河。再如各种生活器具之上的抽象纹饰与符形,以及它们的排列组合、移形错位、旋转飞升,也是在模拟自然界的生灵百态、斗转星移,并以这种奇妙的视觉效果打开天地之间灵魂相交的通道。因此,这类抽象中都包含着艺术的规律性,如对称、均衡、反复,等等。而这种规律性,从另外一重意义上讲,是对确定性和可控性的认同和保留。

西方现代艺术的抽象主义,则抽离了一切艺术的规律性,以完全随机、偶然与意外的线条色块组合来获得独一无二、绝对无法重复的艺术作品。这恰恰是对确定性的一种有意放弃,转而将纯粹到极致的形式本身,作为最大变量,营造一场不可预知的奇异之旅。

令人惊喜的是,在《太极三部曲Ⅲ·河洛象》中,这两种抽象竟然水乳交融、相得益彰。东方的气韵生动与西方的变形夸张互相生发,使得这些细腻的黑白灰颗粒由象生相、变化无穷。而观看,便成为一场非凡而极致的体验:观者无法预知视线的起始与停止,因为每一次象中游历都有完全不同的风景。理性与感性在此交响为美妙而和谐的乐章,直抵心灵。

这里不妨稍做回顾:摄影术,是西方科学技术的产物;而抽象,在西方图像学中,被称之为“零度”形象。近代科学理性的兴起,逻辑和实验方法的完善化,使西方将科学奉为至上,理性精神片面发展,造成了知识的异化,理性与科学从理想的精神生活方式沦落为技术与工具;病态的理性导致了非理性和疯狂。理性变成了对人性的压抑与扭曲。

这就是一个悖论:现代自然科学自以为是自足而绝对的,可以作为理性的标准规范一切,却没有意识到它自己首先是被理性规范的。19 世纪以来,西方开始反思这种远离人性和真正生活的科学主义。在艺术领域,印象派反对科学的透视法,强调色彩、感觉,主张“用自己的眼睛看”(莫奈语);在文学中,意識流小说和心理现实主义兴起。这些反思说明:一切科学的、抽象的、客观的真理都要以人性本身的真理为基础。真理是其义自现的,就是“显现”出来而被“看”到的东西,是直接被给予的、自明的东西,其他一切(逻辑、概念、事物的存在,等等)都是建立在这一基础上并由此得到彻底理解的,是由“看”的各种不同方式决定的。

德国哲学家、现象学创始人胡塞尔关于现象学本体论的论述亦可帮助我们理解。胡塞尔认为,现实存在对于自然科学是独断地被设定的抽象存在,它被赋予了实存之物的意义却并无严格的根据,而只是一种超验的信念(信仰);现象学的存在则是一切可想象之物的存在,是一切可能世界的存在,它本身并不实存于时空(虽然它有可能实存于时空,即实现为现实存在),但它比独断的超验存在更“具体”,是每个人可以直接体验到、直观到的,实在在手的。正因此才会有“理想”的真实、道德“应当”的真实、艺术的真实,有科学的幻想和成年人的童话,才会在有限的个人、甚至有限的动物物种身上体现出无限的价值,才会在瞬间中展示永恒的意义。

与西方不同的是,东方的科学是为了实用,实用是为了生活。而对于真实与否,中国人往往可以以心灵的超验为其作答。因此东方的抽象始终是有温度的,始终与生命的悸动保持一份和鸣。因此,直接的看,与思考的看,虽截然不同,却也可殊途同归。

如前所述,这种可能在《太极三部曲Ⅲ·河洛象》中变为真实的观看体验。究其所能成者,一方面是因为李英杰坚持以直接摄影的方式剔除掉相机/ 技术与照片/ 观看之间的冗枝余节,若使用电脑后期,那便意味着另外一种语言方式的参与。这一坚持显示了他对于技术语言与思想表达之间关系的清醒认识;另一方面,他最大程度地抽绎了太极与河洛象这两个符号固有的象征性,将它们从刻板成见的藩篱中解放出来。象征虽然意味着文明,但同时也是意义的牢笼。被物化了的符号是没有生命力的,要使影像成为持续成长的无限可能,就要毫不犹豫地打开牢笼,让绝对理性的真理与人性本身的真理通过观看者与创作者这两个鲜活生命体之间基于作品的心灵碰撞得到统一与升华。其实,这也正是东方智慧的圆融与通达。

可惜的是,许多热衷以抽象求新求变的摄影师不曾认真探究过此中要节,遑论实践。恰恰相反,他们往往执着于符号与象征的牵绊,深陷语言与图式的窠臼,将抽象僵化为故作高深中的自我蒙蔽,最终只能以矫揉造作、徒有其表的作品不断自欺欺人。

四

最后,论艺术价值。

其艺术价值当不言自明——论析至此,前述问题的答案呼之欲出:“中国摄影——而非中国的摄影,究竟为何?在摄影这样一种产生于西方文明的语言系统之中,有没有东方视觉观的安身立命之所?当摄影不断突破自我边界、摄影越来越难以定义之时,摄影家又如何证明摄影的价值?”

中国摄影,是东方视觉观在当代艺术语境下实践与探索的成果体现,是以中国特有的艺术语言、特有的艺术精神,塑造、表达与传播中国独特形象的动态影像系统。它并非封闭自足于一国之传统,而是开放兼容于世界之文明。这种生生不息、源源不绝的创造力与生命力,就是摄影家内化于心、外诉诸形,用以不断证明、提升摄影价值的最好方式与路径。

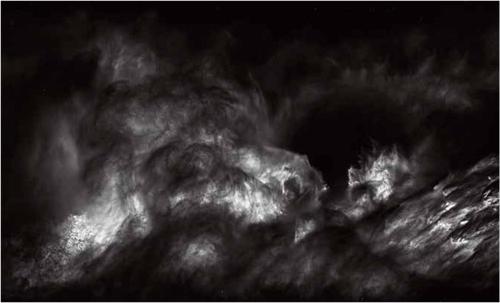

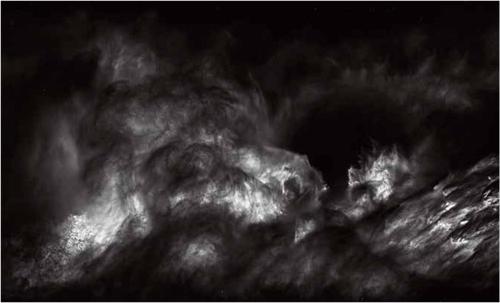

《太极三部曲Ⅲ·河洛象》 李英杰 摄

《太极三部曲Ⅲ·河洛象》 李英杰 摄

《太极三部曲Ⅲ·河洛象》 李英杰 摄

《太极三部曲Ⅲ·河洛象》 李英杰 摄

当然,这也正是李英杰的《太极三部曲Ⅲ·河洛象》给予我们的深刻启示,其超拔卓越、无可替代的艺术价值亦正在于此。作为《太极三部曲》的最后一部,它将“太极”的语义系统由显于身体的太极拳、示于精神的太极图层层递进,拓展、深化至创造这一语义系统的华夏文明,促使我们在习以为常、司空见惯中重思太极的奥义:它不仅仅是一套强身健体的拳法,也不仅仅是一个古老神秘的图像,甚至不仅仅是中国人引以为傲的世界非遗,而是数千年来中国人的世界观、宇宙观与人生观的高度浓缩;它就是中国人以最简洁的笔法为自己所绘制的一幅最为贴切的肖像。

因此,这亦可视为中国人对中国的重思,以及对中国人的重思。

当今之中国,正在向世界昭示中华民族的伟大复兴;当今之中国人,正在发愤图强、砥励前行。面对如此波澜壮阔的时代,这部浩翰瑰丽的心灵图像,就是一位摄影家最为自信的应答。