初高中物理衔接教学问题及其对策

——以“闭合电路欧姆定律”教学为例

2021-12-09杨倩倩何善亮

杨倩倩 何善亮

(1.南京师范大学教师教育学院,江苏 南京 210097;2.南京师范大学教育科学学院,江苏 南京 210097)

许多初中生在进入高中后,对于物理学科的学习表现出明显的不适应.浙江和江苏的新高考改革后的物理选考人数直线下降,除了学生个人的主观影响因素外,初高中物理衔接教学存在问题是一个重要原因.对于这一问题,已有许多学者进行了研究,但是他们大多聚焦于力学知识.本文以“闭合电路欧姆定律”教学为例,对初高中教学进行对比分析,以期发现初高中物理衔接教学存在的问题及其对策.

1 利用“架桥类比”突破物理概念衔接教学问题

物理概念是整个物理学知识体系的基础,也是物理教学的核心与关键,物理概念的教学效果直接关系到学生对于物理知识的认知程度和知识网络的建构.[1]电流和电阻是部分电路或闭合电路欧姆定律(以下均简称欧姆定律)中两个基础且极为重要的概念,学生正确理解这两个物理概念是学习欧姆定律的前提.

以“电流”的概念建立为例,苏科版初中物理教材中并没有给出电流的具体概念,而是通过类比的手法,用“水轮机”的例子帮助学生去理解电流的作用效果.对于“电阻”的概念,初中利用“改变电路中电流大小”的实验让学生感受电阻具有阻碍电流的性质,初步建立起“电阻”的概念,再通过影响电阻大小的探究实验完善对电阻概念的理解.而高中从电荷的角度全面地建立起了电流的概念,电流产生的物理本质——自由电荷的定向移动,电流的大小——单位时间内通过导体横截面的电荷量,以及电流的方向——正电荷定向移动的方向,摒弃了初中类比的形象描述,采用公式的形式并在电流的微观解释中进一步拓展得到I=neSv.对于电阻,高中则直接由两个金属导体的UI图像和比值定义法给出了电阻的概念,同样通过探究实验研究了影响电阻大小的因素,并给出了电阻的决定式并用电阻率ρ补充解释了电阻与材料以及温度的关系.

通过分析发现,初中物理概念多用类比和实验等可视化和具象化的方式帮助学生建立概念,而高中许多物理概念多以公式的形式呈现,更为抽象化和微观化.显然初中建立起的物理概念较感性化,学生容易忽视物理概念的关键所在,以“电阻”的概念学习为例,学生在学习了电阻以及部分电路的欧姆定律后,容易陷入“电阻与电压成正比,与电流成反比”的思维误区.为了解决这个问题教师可以合理地对教材进行创造性转化,[2]采取图1所示的教学流程,类比物质的密度的概念,让学生深刻理解电阻是导体的固有属性,与电流与电压无关.在进行电流的概念教学时借助架桥类比策略,在原来的“水轮机模型”和电流概念之间增加“自行车链条模型”,[3]其中链结类比正电荷、人踩脚踏车类比电源,在学生利用水轮机建立起对电流的初印象之后,用自行车链条补充解释电流的瞬时性和方向性.

图1 电阻的教学流程图

在学习抽象的物理概念时,单一的类比往往达不到良好的教学效果,[4]易使得学生对新概念的理解趋于片面化.而架桥类比弥补了实际单一类比在教学中的不足,增强了类比的有效性.因此教师在教学过程当中需要辨析类比源和靶问题的相似点和区别点,在源和靶之间建立一系列的中间映射,帮助学生建构对物理概念的全面理解.

2 通过“比较总结”解决物理规律衔接教学问题

物理规律教学是物理教学的重要组成部分,它不仅要引导学生认识规律本身,了解其反映的物理概念之间的联系和制约关系,还要使学生了解其研究方法和适用范围.而欧姆定律在初高中物理规律教学中的重要性是毋庸置疑的,是教师教学的重点,也是学生学习的难点.

初中物理通过实验归纳法探究“通过导体的电流与电压、电阻的关系”并引导学生在坐标系中绘制IU图像,得出了部分电路的欧姆定律——导体的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比.由于此定律是由实验结果归纳得出,而整个实验都是对不含源电路进行分析,因此该定律有其适用的条件.高中物理利用理论分析法,以部分电路的欧姆定律和闭合电路的能量守恒定律为基础,推导出了闭合电路的欧姆定律——闭合电路的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比.

由上述分析可知,初高中“欧姆定律”的建立方法、适用条件以及与有关物理概念和物理规律之间的联系均存在较大的差别.显然,高中对学生的推理能力以及知识的融会贯通提出了更高的要求.对于这相似的物理规律,若是教师引导得当可促进学生学习的正迁移,反之,若是学生形成了错误的思维定势,就容易导致学习的负迁移.针对这一问题,从公式本身来谈,初中教师在教学过程当中需要引导学生思考该定律的适用范围,深入理解公式的物理意义——反映流过导体的电流I与导体两端电压之间的关系,其中U是条件,R是属性,I是结果.[1]高中教师可以对两个公式及其文字表述的关键词进行比较,“导体两端的电压”和“导体的电阻”对应“电源的电动势”和“内外电路的电阻之和”,并进行归纳总结,表明不论是部分还是闭合电路的欧姆定律,其实质都是表明“电势差、电阻和电流”3个物理概念之间的关系,促进学生图式的更新.

物理规律都是在一定的使用条件和一定范围内总结出来的,而在物理中有许多相似的物理规律却有着截然不同的物理意义和适用条件,例如能量守恒定律、机械能守恒定律和动能定理,因此教师在教学过程中可以对这些相似的规律进行比较总结,让学生明确其间的异同点,了解规律的来龙去脉.唯此,学生才能不混淆物理规律的用法,真正理解它们的物理意义.

3 利用“思维链条”突破物理问题解决衔接教学问题

培养学生的物理问题解决是物理教学的重要目标之一,学生可以通过问题解决巩固活化并加深拓展物理知识.动态电路分析是欧姆定律的经典题型,也是初高中欧姆定律的应用学习中需要突破的难点.为呈现并对比初高中学生解题的思维,以下题为例.

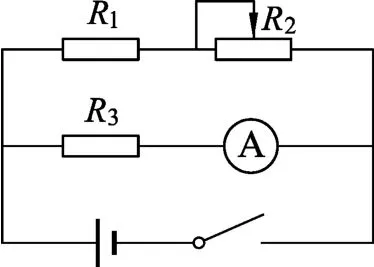

例题.如图2所示的电路中,电流表和电压表均为理想电表,若滑动变阻器R2滑片左移,电流表和R1两端电压示数如何变化?(电源内阻的说明:初中阶段无需考虑电源内阻,高中阶段电源内阻不可忽略.)

图2 电路图

下面用流程图的形式显化初高中学生的解题思维过程.对于电压的变化情况,初中生的主要思维过程如图3和图4,对于电流表变化情况的思维过程如图5.

图3 初中生对电压变化的思维过程1

图4 初中生对电压变化的思维过程2

图5 初中生对电流表变化的思维过程

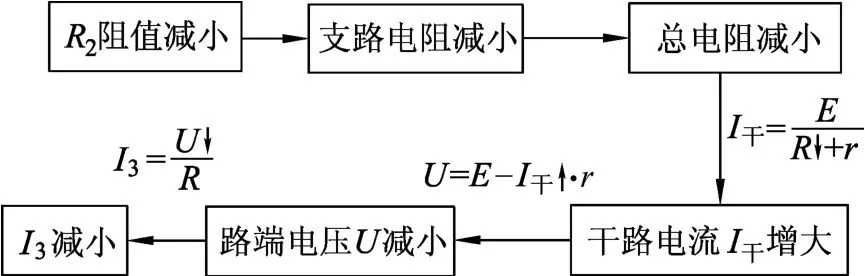

在高中阶段学习了电源内阻后,对同样问题若想得到正确答案,需要经历的思维过程如图6和图7.

图6 高中生对电压变化的思维过程

图7 高中生对电流变化的思维过程

对比可知,高中物理问题相比初中会涉及更多的物理量和物理规律,要求学生有更高的逻辑推理能力,需要经历更多的逻辑思维链条,这就使高中物理问题解决的难度显著提高.因此高中教师在教学时,应有目的地培养学生的逻辑思维能力,引导学生自己分析问题,为学生的推理架设台阶,让他们真切地感受解题的思维过程.对于同类题目,教师还需总结问题解决的方法,帮助学生进行知识的迁移.以解决动态电路的相关问题为例,教师可以先总结出动态电路的类型,如:电路元件故障引起的变化、开关通断引起的变化以及滑动变阻器引起的变化等.在此基础上带领学生总结归纳此类解题的思路,遵循“整体—局部—整体—局部”的分析方法.

(1)整体:分析并简化电路,明确各元件之间的串并联关系.

(2)局部:判断电路改变引起的直接变化,如支路电阻减小.

(3)整体:选择合适的公式分析电路改变引起的间接变化,如干路电流增大.

(4)局部:选择合适的公式分析所求结果.

思维的“链条”是指思维的展开逻辑,它起于问题,聚焦推理,显化过程.[5]要想让学生真实地学习并对其学习进行评判,就必须要让内隐的思维外显,让不可视的思维过程可见.故教师在教学中需要把握思维演进的轨迹,洞悉思维链条的节点,在不同的时段施以针对性的教育,找出学生思维链条的断点,并给出普遍的分析方法助其完善,让学生的学习内化、外化、活化.

4 借助“数学分析”解决物理实验衔接教学问题

物理实验是物理教学的基础,能为学生的物理学习提供符合认知规律的环境,[1]帮助学生建立起准确、清晰的物理图景,进而突破学习难点.“伏安法测电阻”是欧姆定律中重要的实验之一,但在初高中两个阶段,该实验对学生的要求和能力培养方向有所区别和侧重.

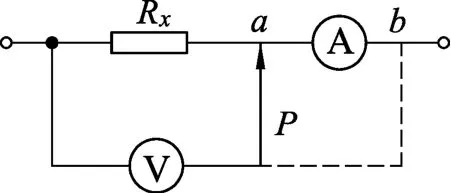

初中“伏安法测电阻”的实验以欧姆定律为原理,旨在促进学生熟练运用公式,掌握测量未知电阻的一种方法.该实验采取分压法利用滑动变阻器测得多组数据,将其分别代入欧姆定律的变形公式计算得到电阻,通过对多组数据取平均值的方法减小实验误差.由于在初中的学习中,电流表和电压表均视为理想电表,因此对电表的内外接法带来的系统误差不做讨论.而高中学习了电压表和电流表的内部结构后,对电表内外接法带来的系统误差进行了深入的分析,如何减小不可避免的系统误差,使测量结果更准确也成为了学生需要思考学习的内容.采用内接法时,电流表的分压会导致阻值的测量结果R测=Rx+RA偏大,故当Rx≫RA时,更适合选用内接法;而采取外接法时,电压表的分流会导致阻值的测量结果R测=偏小,故当Rx≪RV时,外接法的系统误差会更小.而若是待测电阻的估计值未知的情况下,可以采取试触法如图8,让电压表一端的接线分别与电路的a、b两处试触,观察电压表和电流表的示数变化,选择示数变化小的连接方式.

图8 试触法局部电路

通过上述分析可知,初中的实验更加注重实验操作的规范性以及公式的熟练运用,而高中阶段实验的重心转向了实验电路的系统误差的分析以及最佳适用条件.对系统误差的分析不仅需要学生对电表内部结构、串并联电路规律和闭合电路欧姆定律等物理知识和规律融汇贯通,找出误差来源,还需要学生具备一定的数学计算推理能力,得到“大内小外”的误差规律和电路选择方式.因此教师在教学过程中应该不断地为学生补充数学分析的相关知识和思想方法,例如学习内外接法的最佳适用情况时,学生除了需要具备一定的分类讨论思想外,还需要具备极限思想,因此教师可以从具体的数值开始,循序渐进地帮助学生理解“远大于”和“远小于”的物理意义.

数学和物理是相互联系的有机体,在物理教学中借助数学分析手段、渗透数学思想方法有利于提高物理教学效率.[6]因此教师应用跨学科的视角看待教材,深入挖掘教材中隐含的数学思想以及学生需要掌握的数学分析方法,寓数学思想于日常教学中,有意识地应用数学思想方法思考问题、数学分析方法解决问题,潜移默化地为学生在数学和物理的学习之间搭建起互通的桥梁,进而实现能力的螺旋上升.

5 小结

初高中的物理衔接教学是一个有重要意义的课题.只有意识到了其中存在的问题,在日常教学过程中才能对症下药.初中教师在教学中重视概念以及规律的内涵和外延,[7]避免学生形成错误的思维定势,高中教师不忽视学生的前概念,“快准狠”地找到新旧知识以及新知识之间的异同点、学生能力上的薄弱点以及知识的空白点,让学生的学习具有阶梯性和延续性,进而实现初高中教学的有机衔接.