急诊护理流程对急性脑梗死患者的急救效果

2021-12-08初春

初 春

(沈阳市中医院,辽宁 沈阳 110000)

脑梗死为脑血管疾病的常见类型,大量研究证实及时治疗急性脑梗死有利于挽救患者的生命并改善其预后,而及时治疗的关键在于时间窗的控制[1-2]。受教育程度、患者起病症状及病情严重程度均为会对时间窗产生影响[3]。急救系统可将院前延迟时间有效缩短,急诊护理在急救期间的作用不可忽视。目前,急诊科十分关注如何将合理建立急诊护理流程,以将患者诊治与转运中的耗时减少,进而提升急救效果。本研究旨在探讨急诊例流程对急性脑梗死的急救效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2020年1—12月于我院内科急诊就诊的80例急性脑梗死患者纳入本研究,随机分为两组,各40例。对照组中男性24例,女性16例;年龄为41~76岁,平均年龄为(53.23±6.11)岁;起病至就诊时间为32~112 min,平均时间为(65.22±9.53)min。观察组中男性22例,女性18例;年龄为40~77岁,平均年龄为(54.32±6.02)岁;起病至就诊时间为30~115 min,平均时间为(64.12±8.61)min。两组患者上述一般资料比较,存在均衡性(P>0.05)。本研究符合伦理学原则。纳入标准:①经头颅MRI与CT检查确诊为急性脑梗死,且就医于发病后2 h内。②符合静脉溶栓治疗指征,且意识清醒。③知晓本研究内容,并签署知情同意书。排除标准:①院前急救有身体僵硬体征发生。②严重肝、肾功能不全。③合并精神障碍。④合并多器官功能衰竭。⑤入组前3个月有脑梗或心梗史。⑥近期有大手术史或其他系统出血。

1.2 方法 两组均接受静脉溶栓治疗。基于此,对照组实施常规急诊护理,即急诊入院后家属挂号缴费,接诊医师判断病情后依据经验开展治疗操作。观察组实施急诊护理流程,具体如下。

1.2.1 组建小组 急诊护理流程小组需涵盖专科医师、护士长、责任护士、急诊预检护士及检验科与影像科人员,所有组员临床经验丰富且有良好的配合与组织能力,而后接受护理流程培训。小组成员共同探讨,与急性脑梗死疾病特征相结合,并结合以往护理经验制定登记责任制专职化护理流程图,护士要严格按照时间与顺序实施各项护理操作。护士采取三班制,即8:00~15:00、15:00~22:00、22:00~8:00,确保24 h均有护士在岗,抢救模式主要采取定人、定位与定责的方式。护士长开展随机检查,确保安全与质量管理核心制度得以落实。

1.2.2 建立急诊护理流程 急救流程涵盖检查至治疗准备期间各个环节,制定时间跟踪表,对患者入院至接受溶栓治疗的全程予以追踪,建档备案,确保每一环节有据可查。准备至少5张溶栓备用床,对患者及家属讲解疾病相关知识,并签订知情书。接到就诊电话5 min内快速安排床位,急诊预检护士接诊后3 min内初步评估患者病情,而后依据初步评估、早期检查及再评估的顺序实施抢救,其中再评估即结合患者肢体功能、生命体征、面瘫、语言功能与意识等判断病情严重程度。即刻开启绿色通道,联系神经内科医师会诊。启动卒中应急流程,在诊疗活动中护士要密切配合,建立静脉通路后采血开展生化、血常规及凝血功能等检查,同时开展心电图、血氧饱和度等监测,对患者情绪进行安抚。联系CT室做准备快速转运开展头颅CT检查,影像学专业人员开展健康宣教。影像学检查完成后结合查体结果、生化检查结果及患者近期有无外伤、抗凝治疗及出血等评估是否具备溶栓指征。确定患者具备溶栓指征后主管护师将第2条静脉通道开通并监测生命体征,确保用药的安全性,同时严格控制静脉输液速度,保证体位舒适并将头部运动减少,禁止反复翻身。

1.3 观察指标 ①急救效果:统计两组抢救时间、转诊时间、分诊评估时间,统计两组抢救成功率、梗死再发率及后遗症发生率。②神经功能缺损评分:于护理前及护理后1个月应用美国国立卫生院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)对两组的神经功能缺损予以评估,总分为42分,得分与神经功能缺损严重程度呈正相关。③日常生活能力:于护理前及护理后1个月使用日常生活活动能力量表(Activities of Daily Living,ADL)评估,总分为100分,分数越高代表生活能力越好。④护理满意度:应用本院自制护理满意度调查量表调查,总分100分,包括理论知识水平、服务态度、专业技能、病区环境、健康宣教情况等,分数越高代表越满意;该自制量表Cronbach's α系数为0.863,信效度良好。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0统计学软件对数据进行分析。计量资料采用()表示,组间比较行t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组急救效果与护理满意度比较 ①抢救时间:对照组为(16.51±2.80)min,观察组为(13.01±2.10)min,差异有统计学意义(t=6.325,P=0.000)。②分诊评估时间:对照组为(4.82±1.11)min,观察组为(2.61±0.52)min,差异有统计学意义(t=11.515,P=0.000)。③转诊时间:对照组为(19.22±4.12)min,观察组为(13.43±3.81)min,差异有统计学意义(t=6.562,P=0.000)。④抢救成功率:对照组30例抢救成功,成功率为75.00%;观察组37例抢救成功,成功率为92.50%,差异有统计学意义(χ2=4.501,P=0.034)。⑤梗死再发率:对照组14例梗死再发,发生率为35.00%;观察组5例,发生率为12.50%,差异有统计学意义(χ2=5.591,P=0.018)。⑥护理满意度:对照组30例满意,满意度为75.00%;观察组39例满意,满意度为97.50%,差异有统计学意义(χ2=8.538,P=0.003)。

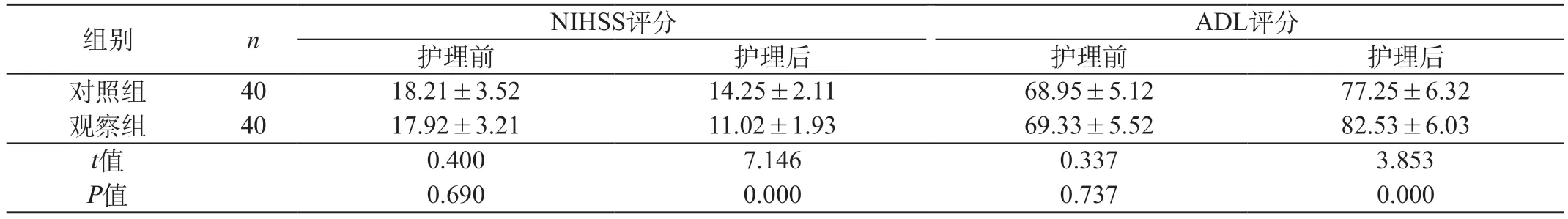

2.2 两组护理前后NIHSS评分及ADL评分比较 两组护理前NIHSS评分与ADL评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05),护理后观察组NIHSS评分低于对照组与同组护理前,ADL评分高于对照组与同组护理前(P<0.05)。见表1。

表1 两组护理前后NIHSS评分及ADL评分比较(分,)

表1 两组护理前后NIHSS评分及ADL评分比较(分,)

3 讨论

临床大量研究证实脑梗死急性发作后早期存在严重的脑组织神经细胞损伤,但若及时救治可拯救濒死的神经细胞,将神经功能缺损逆转[4-5]。静脉溶栓为临床首选疗法,其优势在于可溶解栓子后恢复血流灌注,改善缺血状态,但其时间窗严格,加之急性脑梗死发生后病情快速进展,因此临床十分关注如何最大限度的减少时间浪费以提高临床抢救率。

急诊护理流程作为护理模式的一种,属于量化管理,由专业医护人员制定护理流程,可最大限度的减少转运、检查及抢救等环节的耗时,快速做好溶栓准备工作,有效缩短脑缺氧缺血时间,促使大脑正常功能得以最大限度的恢复[6-8]。脑梗死静脉溶栓率仅1.36%,而错过时间窗为主要原因[9]。急救护理流程可将相关医疗服务环节停滞时间缩短,原因在于该流程涵盖脑梗死相关科室的人员,明确组员工作内容,且采取定人、定位与定责的方式,小组成员可默契配合并迅速判断病情,促使流程更加规范与标准化,将时间最大限度的缩短,将抢救过程优化,有利于提高抢救率[10]。本研究结果表明,观察组抢救时间、转诊时间、分诊评估时间均短于对照组,且抢救成功率与护理满意度高于对照组,梗死再发率及后遗症发生率低于对照组(P<0.05);护理后观察组NIHSS评分低于对照组,ADL评分高于对照组(P<0.05),与相关报道一致[11]。

综上所述,急诊护理流程对急性脑梗死患者的急救效果显著,可有效改善神经功能缺损与日常生活能力,同时减少梗死灶再发与后遗症,提高护理满意度。