秸秆粉碎带膜还田对玉米氮肥追施过程土壤氨挥发的影响初探

2021-12-08卢秉林车宗贤张久东包兴国吴科生

王 玺,卢秉林,车宗贤,张久东,包兴国,吴科生,崔 恒

(1.甘肃农业大学资源环境学院,甘肃 兰州 730070;2.甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所,甘肃 兰州 730070)

氮肥的大量施用有力地保障了粮食生产,但是近年来,氮肥施用量的逐年增加和施用方法的不合理造成的环境和生态问题已经影响到了农业可持续发展,其中,氨挥发是氮肥气态损失的重要途径之一,而且是当前农田管理过程中不可避免的现象[1-5]。因此,加快探索农田氨挥发的抑制方法和途径,是减少氮素损失、提高氮肥利用率的重要途径。

秸秆还田作为一种经济有效的秸秆利用方式,在作物增产、减施化肥等方面有重要作用,而且在一定程度上减少了因秸秆焚烧带来的环境污染问题[6-8]。近年来,国内外学者通过秸秆还田调控土壤氨排放的研究报道屡见不鲜,有研究表明,秸秆还田可以促进土壤中的无机氮转变成有机氮,进而减少氨挥发损失[9]。也有研究表明,秸秆还田会促进氮肥氨挥发,其中与氮肥配施较单施氮肥处理的氨挥发量提高了20%左右[10]。还有研究指出,秸秆还田配施氮肥对农田氨排放量无明显影响[11]。上述研究结果的不同,主要是因为还田秸秆种类、土壤类型、施肥方式等有所差异所致,所以针对特定区域内的秸秆还田方式开展还田秸秆对氮肥氨挥发的影响,对提高当地氮肥利用率、减少氮肥用量意义重大。

秸秆粉碎带膜还田是本研究团队针对西北旱区气候干燥、还田秸秆不易腐解而研发的一种将秸秆还田带和种植带有效分离的新型还田方式,有望解决西北旱区秸秆还田难的问题[12]。但是该还田方式对氮肥氨挥发有何影响还不够明确,同时在河西绿洲灌区,大水漫灌是其主要灌溉方式,而灌前肥料表施是其主要追肥形式,为此,通过研究河西绿洲灌区秸秆粉碎带膜还田对玉米氮肥追施过程中氨挥发的影响,探索一种适合当地减少氮肥氨挥发的秸秆还田模式,并为其推广应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试区概况

试验于2020年在甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所武威绿洲农业试验站(38°37′N,102°40′E)进行,海拔1 504 m,无霜期150 d左右,年降水量150 mm,年蒸发量2 021 mm,年平均气温7.7℃,日照时数3 023 h,≥10℃有效积温为3 016℃,年太阳辐射总量140~158 kJ·cm-2,属于典型两季不足、一季有余的,温带大陆性干旱气候。土壤类型为石灰性灌漠土。

1.2 试验设计

供试品种为‘吉祥1号’,玉米平作,采用宽窄行种植,玉米带行距为40 cm,带间距为80 cm,2020年4月10日播种,播种量为75 000株·hm-2。试验共设4个处理:不还田(CK)、传统粉碎全地翻压覆膜还田(CM)、全量粉碎带状翻压覆膜还田(CB)、全量整株带状覆盖覆膜还田(WM),3次重复,随机区组排列,共计12个小区,小区面积为22.08 m2(4.8 m×4.6 m)。传统粉碎全地翻压覆膜还田处理是将切割为10 cm左右的玉米秸秆均匀施于地表,然后全量翻压到10 cm土层以下;粉碎带状翻压覆膜还田只在玉米带之间翻压切割成10 cm左右的玉米秸秆进行全量翻压,深度为10 cm以下,然后上面覆地膜;整株带状覆盖覆膜还田是将秸秆整株铺设于玉米带之间,直接在上面覆地膜后进行全量翻压。施肥量为纯氮375 kg·hm-2,其中30%做基肥,拔节期追施30%,大喇叭口期追施40%,随水追氮,玉米追肥时按种植带称取肥料,均匀撒于种植行间,以保证施肥的均匀性。P2O5150 kg·hm-2全部基施,试验土壤富钾(钾含量85.22 mg·kg-1),因此本试验未施钾肥。灌溉方式采用大水漫灌,玉米全生育期共灌溉5次,分别于6月10日、6月30日、7月20日、8月9日、8月29日进行灌溉,每次灌水量约为70 m3。

1.3 测定指标与计算方法

玉米拔节和大喇叭口期的灌水前,在各小区玉米种植行安装3套氨挥发捕获装置(图1),采用密闭法测定田间土壤的氨挥发,测定过程直至捕获不到氨挥发为止。

氨挥发量(以N计):

A=V×c×14.0×10-3×10000×π-1×0.1-2

式中,A为氨挥发量(g·hm-2);V为滴定所用标准溶液的体积(ml);c为标准溶液浓度(mol·L-1);14.0为氮原子的摩尔质量(g·mol-1);10-3为将ml转换成L的转换系数;10000为每公顷土地的面积(m2);0.1为氨挥发面积的半径(m)。

氨挥发累积量计算公式:

氨挥发累积量(g·hm-2)=测定时期内每日氨挥发量之和氨挥发肥料损失率计算公式:

氨挥发肥料损失率(%)=(施肥处理氨挥发累积量-对照不施肥处理氨挥发累积量)(g·hm-2)/施肥量(g·hm-2)×100%

土壤质量含水量计算公式:

土壤质量含水量(%)=(烘干前铝盒及土样质量-烘干后铝盒及土样质量)(g)/(烘干后铝盒及土样质量-烘干空铝盒质量)(g)×100%

1.4 氨捕获装置

氨捕获装置由PVC硬质塑料管制成上下方敞开的圆柱体捕获装置(图1),规格为20 cm×10 cm。测定时将PVC管扣在地面,里面放置1个装有20 ml 2%硼酸指示剂的塑料瓶,规格为5.5 cm×6.5 cm,然后用玻璃将PVC管盖住,并用凡士林密封,以后每天早上8点用新的硼酸溶液塑料瓶置换出装置内前一天放置的硼酸溶液塑料瓶,并带回室内用0.01 mol·L-1HCL标准溶液进行滴定。

1.5 数据处理

采用Microsoft Excel 2010软件和SigmaPlot软件进行数据整理与作图,用SPSS 19.0对数据进行方差分析和最小显著性检验(LSD法)。

2 结果与分析

2.1 玉米拔节期追肥后土壤氨挥发速率

由图2可知,拔节期追肥后,氨挥发速率迅速升高,1~4 d内达到峰值,随后略有回升,最后逐渐降低至起始水平,整体上氨挥发排放主要集中在氮肥追施后的一周。各处理间的氨挥发速率呈先增长后降低的趋势,CK处理的氨挥发速率在施肥后第3天达到峰值,峰值为46.82 g·hm-2·d-1,CM和CB处理较其他处理差异显著,均在施肥后第1天达到最高,峰值分别为12.63、11.89 g·hm-2·d-1。WM处理的氨挥发速率在施肥后第4天达到最大,峰值为42.35 g·hm-2·d-1,略低于CK处理。粉碎带膜还田处理的氨挥发速率均明显低于不还田处理。后期各处理之间的氨挥发速率差异逐渐变小,随着时间的推进逐渐降低至对照水平。

2.2 玉米大喇叭口期追肥后土壤氨挥发速率

大喇叭口期追肥后,各处理间的氨挥发速率下降明显,但整体趋势与拔节期一致(图3)。WM处理氨挥发速率在施肥后第1天达到最高,峰值为8.92 g·hm-2·d-1,之后随着时间的推进,氨挥发速率迅速降低,随后略有回升。CB处理在施肥后第4天达到峰值,为8.92 g·hm-2·d-1;CK处理氨挥发速率在施肥后第1天达到最高,为6.69 g·hm-2·d-1。CM处理氨挥发速率在施肥后呈上升趋势,在第4天达到最高,峰值为7.43 g·hm-2·d-1,之后随着时间的推进逐渐降低。

2.3 玉米拔节期追肥后土壤氨挥发累积量

玉米拔节期各处理氨挥发累积量与氨挥发速率的变化趋势一致(图4),各处理的氨挥发主要集中在氮肥追施后的一周内,CK、WM、CM、CB处理氨挥发累积量分别占本生育期氨挥发总量的71.25%、70.80%、70.54%和64.35%。在监测结束时,CM和CB处理的氨挥发肥料损失累积量分别为76.94 g·hm-2和85.49 g·hm-2,占追肥量的0.06%和0.07%。与CK处理相比,CM和CB处理的氨挥发肥料损失累积量显著减少,减少幅度分别达到了71.24%和68.04%;WM处理减少幅度只有5.24%,差异不显著,说明WM处理在玉米拔节期的腐解速率相对缓慢。

2.4 玉米大喇叭口期追肥后土壤氨挥发累积量

玉米大喇叭口期各处理氨挥发累积量的变化趋势与拔节期一致(图5)。CM和CB处理在追肥后的氨挥发肥料损失累积量分别为37.92 g·hm-2和33.45 g·hm-2,占追肥量的0.02%和0.02%,相比CK处理的差异不显著,降幅只有3.76%和15.09%。与拔节期相比,CM、WM、CB、CK处理的氨挥发累积量分别减少了50.71%、83.87%、60.83%、85.27%,这是因为相比拔节期,玉米大喇叭口期生长旺盛,对氮素的需求增加所致。

2.5 玉米氨挥发损失累积量及氨挥发损失率

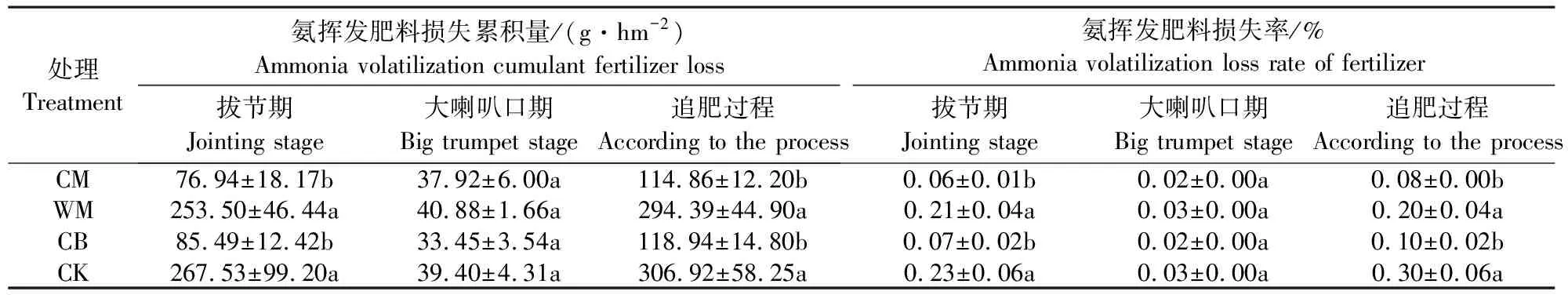

在整个追肥过程中(表1),CM和CB处理的氨挥发肥料损失累积量分别为114.86 g·hm-2和118.94 g·hm-2,占总追肥量的0.08%和0.10%,与CK处理相比差异显著,降幅达到61.58%和61.25%。WM处理与CK处理相比差异不显著。可见,采用秸秆粉碎带膜还田来减少玉米生育期化学氮肥追施后的氮损失效果明显。

表1 玉米氨挥发损失累积量及氨挥发损失率

2.6 0~10 cm土层土壤质量含水量和温度

拔节期和大喇叭口期0~10 cm土层土壤质量含水量随着时间的推进均呈降低趋势(图6、7),拔节期0~10 cm土层土壤质量含水量表现为CB>CM>WM>CK(图6),CM和CB处理较对照处理分别提高了9.89%、8.79%。大喇叭口期0~10 cm土层土壤质量含水量表现为CM>CB>CK>WM(图7),CM和CB处理较对照处理均提高了4.78%。拔节期,0~10 cm土层土壤温度随着时间的推进,都表现为逐渐降低,后期略有回升,随后再降低的趋势,不同处理间无显著差异(图8);大喇叭口期,0~10 cm土层土壤温度随着时间的推进呈现锯齿状波动(图9)。拔节期0~10 cm土层土壤平均温度表现为CB>CK>WM>CM(图8);大喇叭口期0~10 cm土层土壤平均温度表现为CM>WM>CB>CK(图9)。

3 讨 论

秸秆还田作为一种合理利用生物质资源和促进农业可持续发展的有效方式,对缓解我国土壤氮磷钾比例失调的矛盾、减少化肥使用量、提高土壤有机质含量等方面意义重大[13]。但是相关报道中关于秸秆在还田过程中对氮肥氨挥发的影响结果却不尽相同。本研究结果表明,秸秆还田能够显著减少追肥过程中的氨挥发损失,这与吕宏菲[6]和李宗新[9]等人的研究结果相似。主要是因为氮肥追施为还田秸秆提供了氮源,促进土壤微生物活动,而微生物在分解有机质的过程中将无机氮转变为有机氮,减少了氨挥发的底物,进而减少了氨排放量[14]。另外,秸秆还田处理相比非还田处理提高了田间土壤水分含量,导致液相中氨碳氮浓度降低,从而降低了氨分压和氨挥发速率[15]。而汪军等[10]的研究表明,秸秆还田处理增加了田面水中铵态氮的浓度,从而提高了氨挥发速率[10],这是因为在有机物质阻碍了铵态氮进入黏土矿物固定位置,减少了铵的晶穴固定,从而增加了土壤铵态氮含量,进而促进氨的转化,同时作物秸秆能够促进尿素水解,从而提高施肥初期田面水铵态氮浓度和氨挥发速率[16-17]。这也进一步说明,针对特定区域探索抑制农田氨挥发的方法和途径,意义重大。

4 结 论

1)在河西绿洲灌区,对玉米田进行化学氮肥追施后,氨挥发主要集中在追施后的一周,而且拔节期追肥后的氨挥发量显著高于大喇叭口期。

2)全量粉碎带状翻压覆膜还田和传统粉碎全地翻压覆膜还田在整个玉米生育期追肥过程中的氨挥发肥料损失累积量,较不还田处理差异显著,降幅达到了61.58%和61.25%,分别为114.86 g·hm-2和118.94 g·hm-2,占追肥量的0.08%和0.10%。

3)在河西绿洲灌区,采用秸秆粉碎带膜还田措施来抑制玉米全生育期化学氮肥追施后的氨挥发效果显著,其中全量粉碎带状翻压覆膜还田和传统粉碎全地翻压覆膜还田对土壤氨挥发的抑制作用显著且基本相当。