用“成分-结构”分类法识别古潜山变质岩岩性

——以渤海海域太古界为例

2021-12-07牛成民王清斌高坤顺陈安清

叶 涛,牛成民,王清斌,高坤顺,孙 哲,陈安清

(1.中海石油(中国)有限公司天津分公司天津 300459;2.成都理工大学沉积地质研究院成都 610059)

0 引言

变质岩是固体矿产的重要赋存场所[1-3],其岩性及后期流体作用与矿产的形成息息相关[4-5]。近年来,中国在变质岩中发现了丰富的油气资源,大量研究证实,不同岩性的成储能力具有明显的差异[6-7]。寻找优势岩性段是预测优质储层、降低勘探风险的有效手段。确定变质岩岩性最直观有效的方法是野外露头观察,钻孔岩心描述以及镜下薄片鉴定。连续取心价格高昂,尤其是渤海海域勘探成本更高,而测井资料中包含了丰富的岩性及流体活动信息,一直以来是开展岩性识别的重要手段。因而探索基于测井资料的岩性识别方法对于降低经济投入,理清岩性序列,降低勘探风险具有重要的意义。

前人在变质岩测井岩性识别方面开展了大量的探索,主要集中在3 个方面:①总结不同岩性测井曲线特征,建立交会图版[8-10];②建立多矿物模型,计算样品中不同矿物的含量[11-13];③引进数学方法,对已有样本进行分析,建立数学模型,对未知样本进行判定[14-16]。各种方法的基础均是建立测井响应特征与岩石成分之间的关系。岩石的定名是成分与结构共同决定的,而关于岩石结构识别的相关研究截止目前尚未见报道。

本次研究以渤海海域太古界为例,基于大量钻井取心、薄片以及元素、常规测井、成像测井资料,在太古界岩石“成分-结构”双单元“测井-地质”综合分类方案建立的基础上,通过对岩石成分、结构的独立识别,探索变质岩岩性的综合识别方法,以期完善变质岩岩性测井识别方法,提高岩性的识别精度,对渤海海域变质岩潜山油气勘探及类似基岩探井的岩性识别与认识提供借鉴作用。

1 区域地质概况

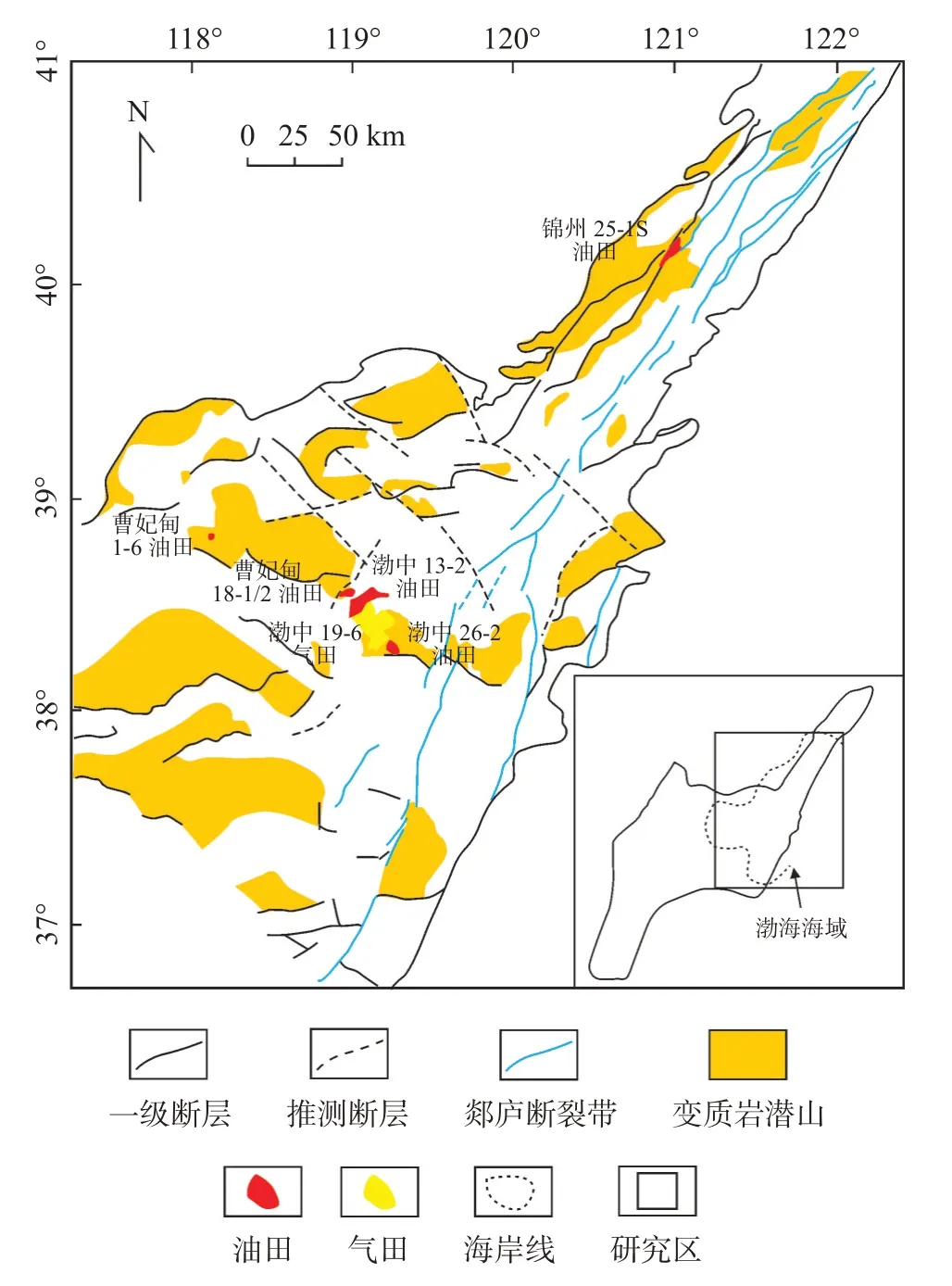

渤海海域位于渤海湾盆地东部,隶属于渤海湾盆地,是其在海域的延伸[18-19]。研究区太古界主要分布于坳陷外围的隆起(含凸起)区,东部太古界潜山构造受郯庐断裂带控制明显,以NEE 向展布为主;西部受NWW 向共轭断层控制,主要沿NWW向展布,目前已发现有6 个油气田:锦州25-1 S、曹妃甸1-6、曹妃甸18-1/2、渤中19-6、渤中13-2 及渤中26-2(图1)。

图1 渤海海域区域构造纲要及太古界分布Fig.1 Regional structure outline and Archean distribution in offshore Bohai Sea

研究区岩性以斜长片麻岩、混合岩化片麻岩、混合花岗岩为主,部分井段钻遇一定厚度的侵入体,主要为基性辉绿岩以及中基性角闪岩。锆石测年结果表明变质岩主要形成于2 500~3 000 Ma,为中、新太古代,侵入体测年为120~140 Ma,为早白垩世侵入。早白垩世基性岩浆侵入于太古界之中,形成现今的岩性分布格局。严格意义上说,研究区钻遇的侵入体不属于太古代,但由于其穿插于变质岩之中,本次研究将其统一于太古代岩体中进行考虑。

2 太古界岩性特征

2.1 岩石类型

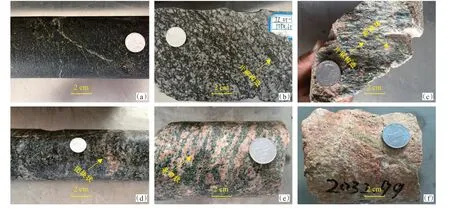

渤海海域太古界已钻遇岩石主要为区域变质岩、后期侵入岩脉以及早期区域变质岩遭受不同程度混合岩化作用形成的混合岩。侵入岩脉以辉绿岩为主,也可见少量的闪长玢岩。辉绿岩以灰黑色为主,较为致密,肉眼下具有暗色矿物含量高的特征[图2(a)]。片麻岩是最为发育的一类岩石,是区域变质作用的产物,岩心上见暗色矿物(云母)以及浅色矿物(长石)的定向排列[图2(b)]。区域变质岩在深部流体作用下会发生混合岩化作用,形成不同类型的混合岩。其中新成体为后期热液交代的产物,富含长英质矿物,而古成体为区域变质岩母岩[图2(c)]。随着混合岩化作用的增强,钾长石含量明显增加,逐步由团块状、条带状混合岩化片麻岩向混合花岗岩演变[图2(d)—(e)]。其中混合花岗岩是强混合岩化作用的最终产物[图2(f)]。

图2 渤海海域太古界典型岩性岩心特征(a)辉绿岩,JZ20-2-12 井,2 498 m;(b)斜长片麻岩,JZ25-1 S-2 井,1 750.65 m;(c)混合岩化斜长片麻岩,JZ25-1 S-A16 井,2 097.6 m;(d)团块状混合岩化斜长片麻岩,JZ20-2-5 井,2 347.2 m;(e)条带状混合岩化片麻岩,JZ20-2-4 井,3 102.3 m;(f)混合花岗岩,JZ25-1 S-A16 井,2 096.5 mFig.2 Typical core lithology characteristics of Archean in Bohai Sea

结合镜下岩石学特征观察(矿物自形程度)以及邻区原岩恢复成果[19-20],认为渤海太古界早期原岩多为中酸性岩浆岩,而基性火山岩较少,这一点从现今钻遇岩石主要为片麻岩系,角闪岩较少可得以验证。

2.2 岩石矿物、元素组成

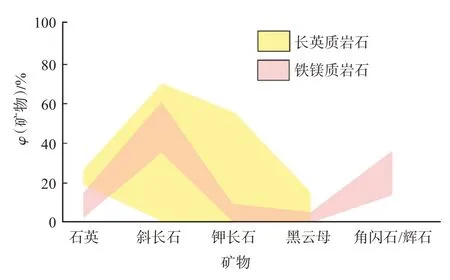

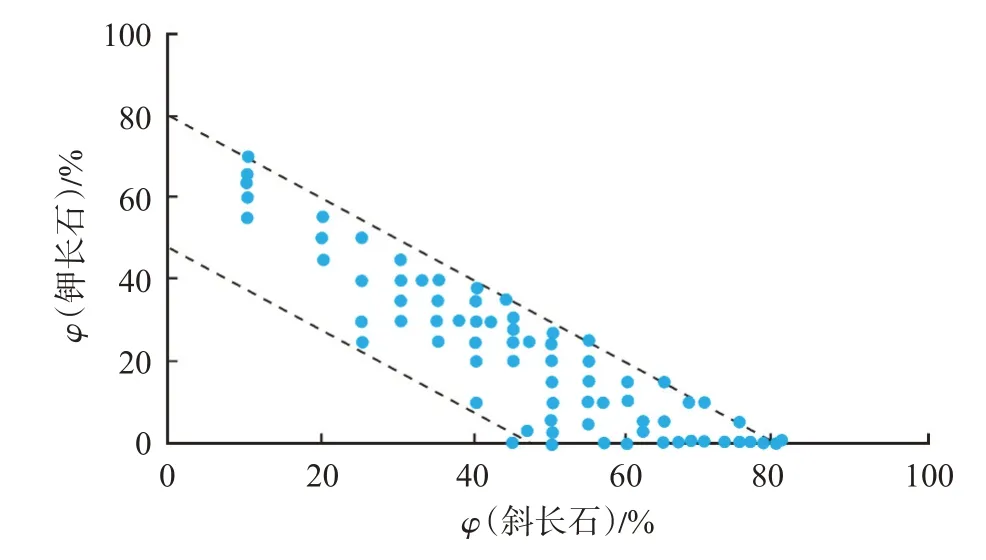

将区域变质岩以及混合岩统称为变质岩,后期侵入岩脉称为侵入体。变质岩与中基性侵入体具有不同的矿物组合:变质岩主要矿物为斜长石、钾长石、石英以及黑云母,长石体积分数达70%以上,斜长石与钾长石含量变化较大,石英体积分数为20%~25%,黑云母含量较低,体积分数为5%~15%。变质岩中石英与黑云母含量较低且相对稳定,不同岩石中变化较小;斜长石与钾长石变化范围较大,且具有此消彼长的特征,是影响定名的主要控制因素(图3,图4)。这种长石间的相互转化正是差异混合岩化过程中,碱性流体导致钾长石交代斜长石的结果。中基性侵入体主要为闪长玢岩、辉绿岩,此类岩石中主要是斜长石与暗色矿物,暗色矿物以角闪石与辉石为主,石英、黑云母与钾长石含量较低。

图3 渤海海域太古界岩石矿物组合特征Fig.3 Characteristics of mineral composition of Archean in Bohai Sea

图4 渤海海域太古界变质岩钾长石与斜长石含量关系Fig.4 Relationship between potassium feldspar and plagioclase of Archean metamorphite in Bohai Sea

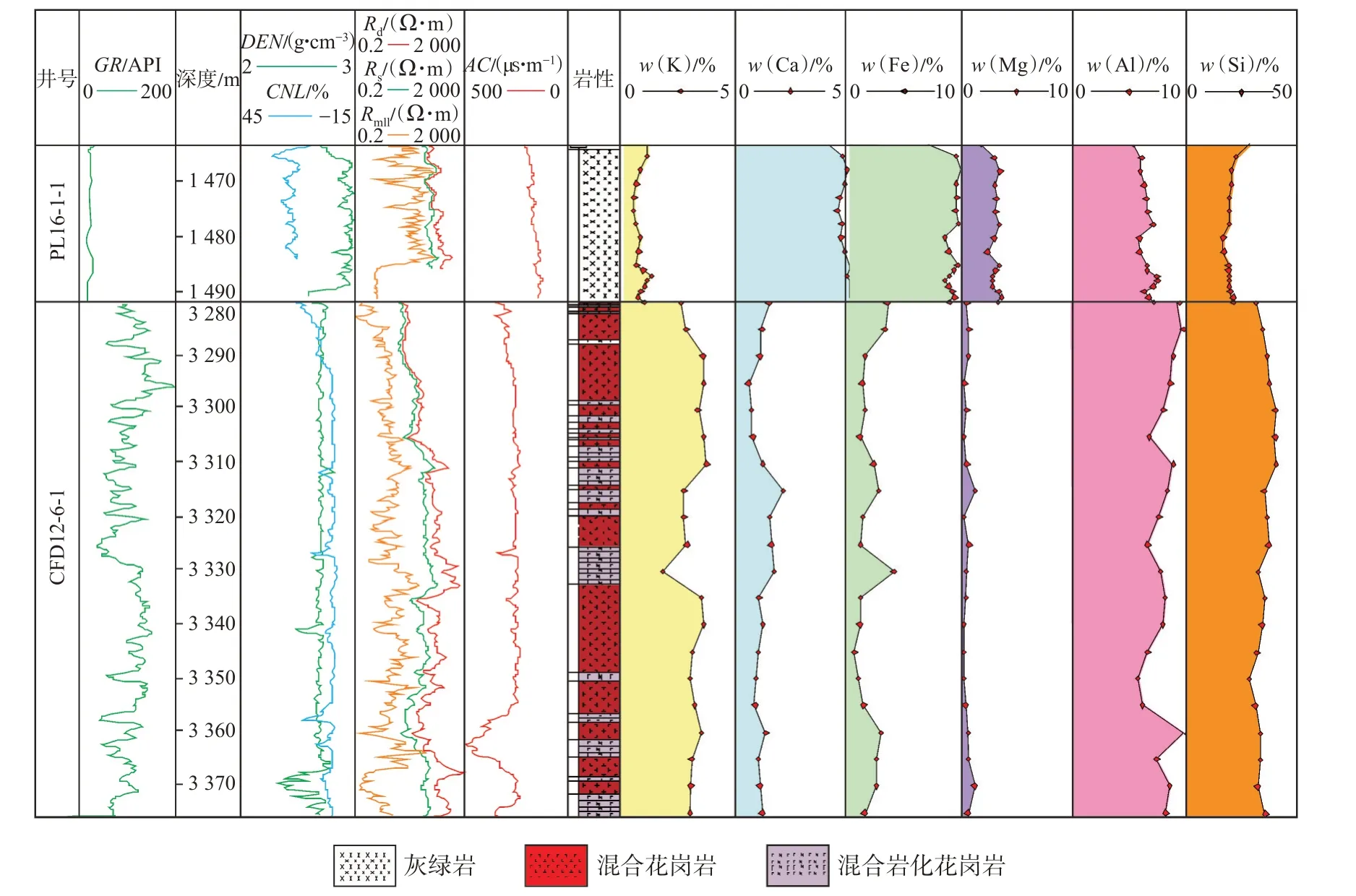

元素录井资料对太古界内两大类岩石具有明显的响应(图5):变质岩具有较高的K,Al,Si 元素,低Fe,Mg,Ca 元素;中基性侵入体中因含有较多的暗色矿物,具有较高的Fe,Mg,Ca 元素。变质岩中Ca 与K 的含量为典型的负相关关系,混合花岗岩中K 元素含量较高,Ca 元素含量相对降低。当混合岩化作用相对较弱时,K 元素含量有降低的趋势,而Ca 元素有升高的趋势,其中K 与Ca 元素间的规律性变化同样是差异混合岩化作用过程中钾长石(高K)对斜长石(高Ca)交代的结果。

图5 渤海海域太古界岩石元素组合特征Fig.5 Element association features of Archean in Bohai Sea

3 “测井-地质学”分类

从渤海海域太古界岩石的演化、矿物、元素组合关系中可知,导致岩性复杂的主控因素为差异混合岩化与后期中基性岩脉的侵入,而中基性岩体与变质岩在矿物、元素上均有明显的差异;变质岩中差异混合岩化作用导致钾长石交代斜长石的特征在矿物含量与元素上也均有较好的反映,而这种成分的差异在测井资料上均有良好的响应,同时变质岩的结构差异实质亦是不同矿物的空间不均一分布造成的,这是变质岩岩性识别的理论基础。

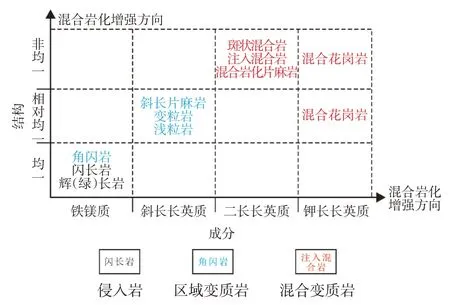

根据岩石成分,将岩石分为长英质与铁镁质两大类,长英质类为研究区的变质岩,包括区域变质岩与不同程度混合岩化的混合岩;铁镁质类为中基性侵入体,包括中基性角闪岩与基性辉绿岩、辉长岩(辉绿岩与辉长岩测井难以识别,具有相似的成分,仅微观结构有差异)。变质岩差异混合岩化作用主要表现为长石含量的相对变化,混合岩化作用越强,钾长石含量越高。根据长石的差异,将变质岩划分为斜长长英质、二长长英质以及钾长长英质3种亚类。浅粒岩、变粒岩、斜长片麻岩等归属于斜长长英质类;不同类型的混合岩化片麻岩(肠状混合岩化花岗岩,脉状混合岩化花岗岩,透镜状混合岩化花岗岩等)归为二长长英质类;混合花岗岩则归为钾长长英质类。中性侵入体与基性侵入体均难以成为有效储层,同时由于角闪石与辉石测井响应的相似性,本次研究未对两者单独进行识别,在分类中合并命名为铁镁质岩石,铁镁质岩石同时包括少量钻遇的角闪岩(图6)。

结构的差异主要受控于岩石中矿物的分布均匀程度。中基性侵入体在矿物结晶过程中,同一岩体相当深度段岩石矿物成分稳定,为均一结构;斜长片麻岩、变粒岩以及浅粒岩等斜长长英质岩石结构相对均一,尤其是变粒岩与浅粒岩,不同区域岩石成分变化不大,斜长片麻岩中的片麻构造是其结构相对不均一的主要原因;当岩石发生混合岩化作用时,钾长石交代斜长石,形成斑状、注入状以及条带状等混合岩化片麻岩,岩石结构极不均一;当岩石混合岩化程度进一步加强时,若钾长石完全取代斜长石,岩石结构又趋于均一,其成分相当于花岗岩中的钾长花岗岩,但由于地质条件下完全交代的情况少见,故多数情况下混合花岗岩的结构亦为非均一结构(图6)。

图6 渤海海域太古界岩石测井-地质学分类方案Fig.6 Logging-geology classification of Archean in Bohai Sea

4 太古界岩性测井识别

基于岩石成分与结构的精细地质分析,在建立的变质岩“成分-结构”分类方案下,通过对岩石的成分与结构的分别识别,最终综合判别定名。

4.1 成分识别

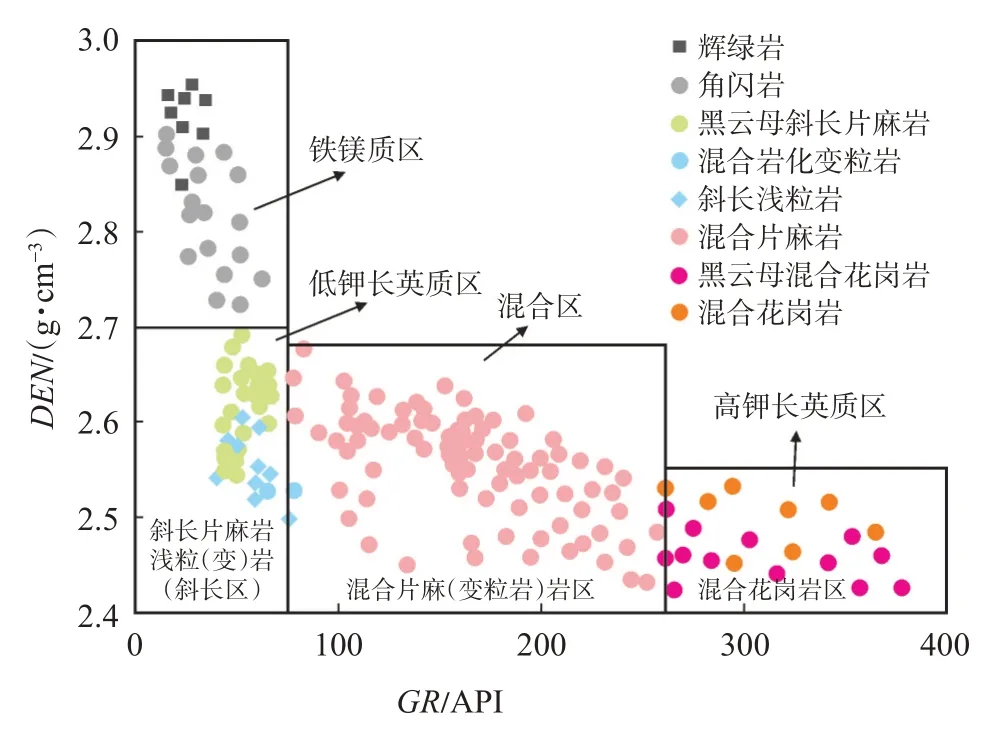

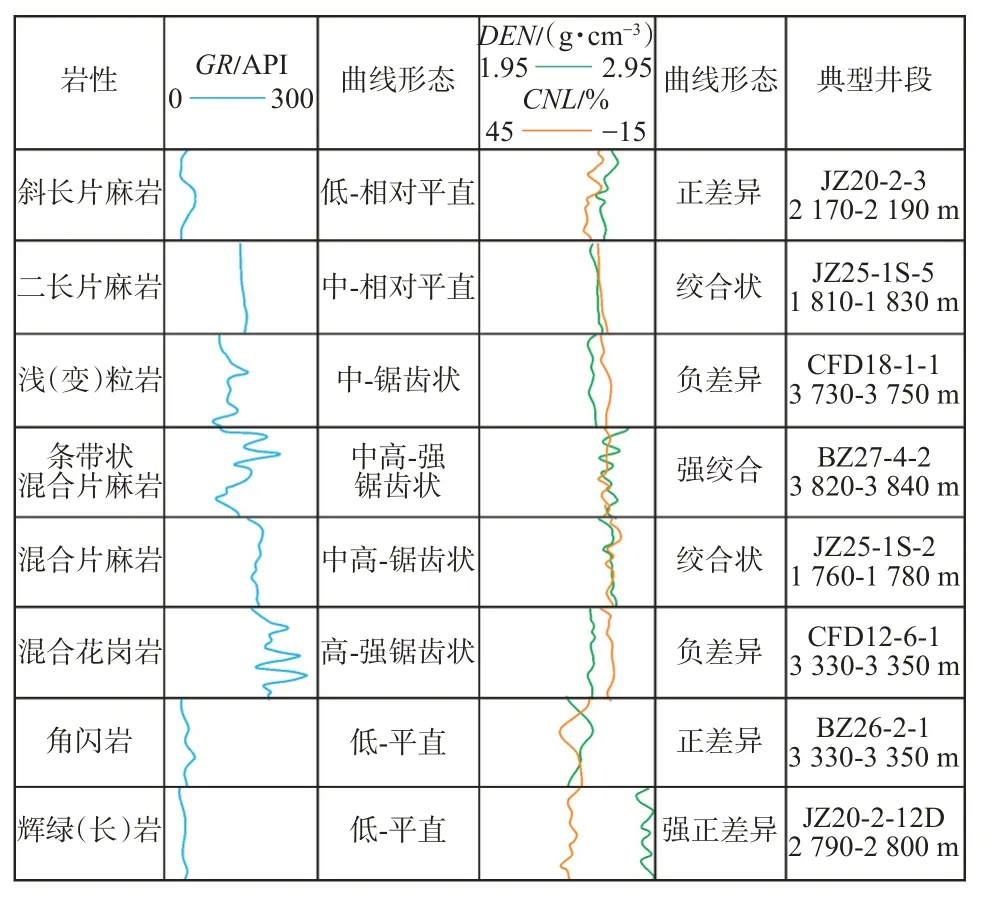

基于渤海海域30 余口井、200 余块薄片的精细鉴定,进行了交会图分析,结果表明自然伽马与密度可对研究区岩石进行较好的识别,对建立的分类方案下的四大类成分可作有效的划分,中基性侵入体自然伽马多数小于65 API,密度大于2.7 g/cm3;变质岩系中斜长长英质岩类与二钾长英质岩类以及钾长长英质岩类区分性较好。整体而言,中基性岩脉具有高密度(大于2.7 g/cm3)、低自然伽马(小于65 API)特征,变质岩类,由斜长长英质岩类向钾长长英质岩类演化,伽马逐渐增加,密度逐步降低(图7,表1)。另外,中子孔隙度对岩石的成分也具有较好的判别能力,暗色矿物含量较高的岩石中具有极高的中子孔隙度,如角闪岩与辉绿岩等,斜长片麻岩中子孔隙度也要高于发生混合岩化作用的岩石。密度与中子孔隙度具有相反的变化趋势,故两者的绞合形态也可定性地判别岩石类型,如辉绿岩、角闪岩中密度中子具有极强的正差异,斜长片麻岩具有较弱的正差异,混合岩化的岩石往往为绞合状,而混合岩化较强的岩石则表现为负差异(图8,表1)。

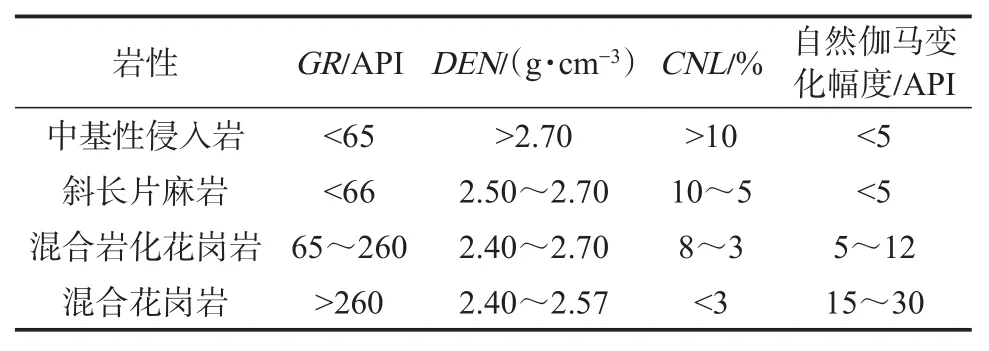

表1 不同类型岩性测井综合评价表Table 1 Logging evaluation of different lithologies

图7 自然伽马-密度岩性识别交会图Fig.7 Crossplot of natural gamma ray and density for lithology identification

图8 渤海海域太古界岩石测井响应模式(密度-中子刻度标准参考文献[7])Fig.8 Logging response model of Archean in Bohai Sea

4.2 结构识别

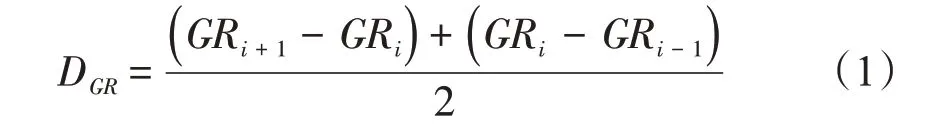

常规测井曲线数值的高低代表矿物成分含量的高低,而曲线的变化程度则是岩石结构的响应,因而曲线的形态可有效识别岩石结构。中基性侵入体等岩石成分比较均一,测井曲线相对比较平直,尤其是GR曲线,起伏较小(图8);斜长岩类尽管存在片麻构造,但矿物成分的不均一性相对较小,曲线呈现微锯齿状,而二长长英质类岩石以及钾长长英质岩石由于遭受了不同程度的混合岩化作用,锯齿状较强(图9,表1)。为了定量地计算曲线的变化特征,引入DGR,定义为

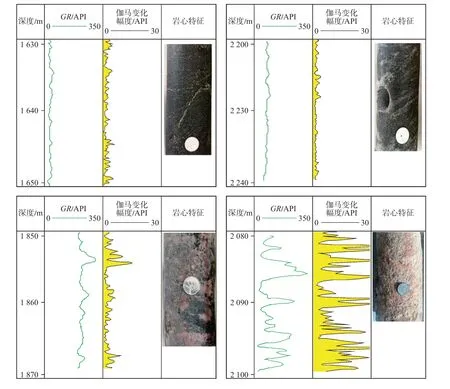

其中DGR为计数点i处的伽马变化幅度,GRi+1,GRi,GRi-1分别为计数点i+1,i,i-1 处的伽马值。中基性侵入体与斜长片麻岩类由于结构的相对均一,其伽马曲线变化幅度基本小于5 API[图9(a)—(b)];混合岩化片麻岩伽马曲线变化幅度基本在5 API以上,最大可达15 API[图9(c)],反映其内部岩石成分的强烈变化;混合花岗岩的伽马曲线变化幅度最高,背景值大于12 API,最大可达30 API 以上,较高的伽马变化幅度是钾交代强烈部分高伽马与未交代部分低伽马混杂所致[图9(d),表1]。

图9 不同结构岩石自然伽马曲线变化幅度(a)中基性侵入体(辉绿岩)自然伽马曲线变化幅度;(b)斜长片麻岩自然伽马曲线变化幅度;(c)混合岩化片麻岩自然伽马曲线变化幅度;(d)混合花岗岩自然伽马曲线变化幅度Fig.9 Variation range of natural gamma-ray curves of rocks with different structures

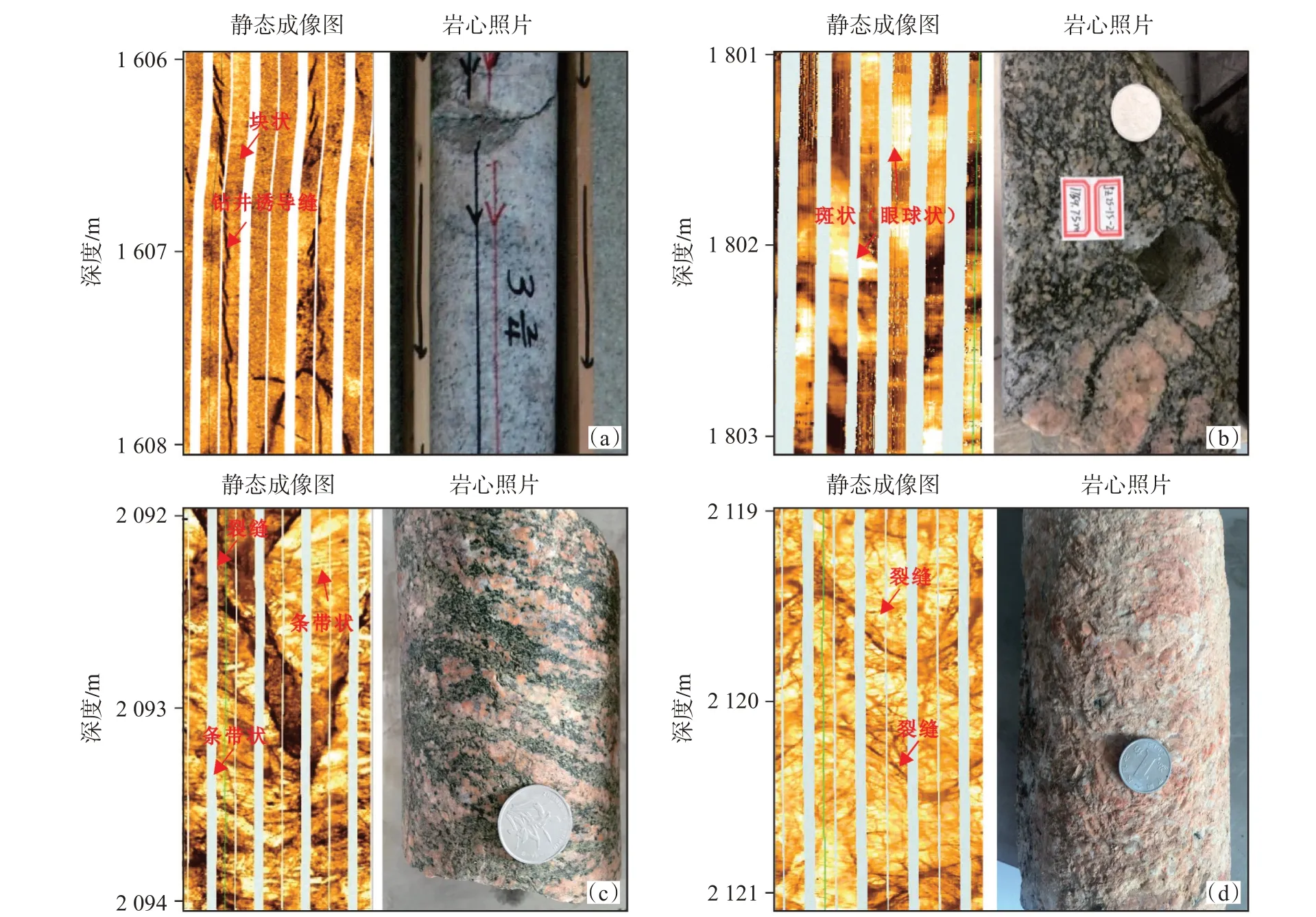

通过常规测井曲线对岩石的结构可作大致判别,但精细的结构判别需要结合成像测井资料。成像测井资料在复杂岩性,尤其是火山岩的判别中发挥着重要作用[21-23],其在太古界储层评价中亦有重要的应用[24-25],但其在太古界岩性识别中的应用尚未见报道,笔者首次建立了不同混合岩化作用下的成像测井响应图版。PL9-1-16 井钻遇闪长花岗岩,为中性侵入体,该类侵入成因的花岗岩[图10(a)]与变质成因的花岗岩[图10(b)—(d)]间具有明显的差异。侵入成因的花岗岩在成像测井上显示为均一的块状结构,而变质成因的花岗岩则有不同程度的斑点或条带特征。不同混合岩化程度的变质花岗岩其成像测井上同样具有相应的差异,眼球状(斑状)混合岩化片麻岩混合岩化程度较弱,长英质脉体成眼球状,在成像测井上亦表现为斑状的亮点(长英质岩石暗色矿物含量低,电阻率高)[图11(b)];条带状混合片麻岩混合程度有所增加,表现为条带状的长英质脉体与暗色矿物含量较高的古成体呈条带状交互出现,在成像测井上见明显的条带状特征[图11(c)];当混合岩化进一步增强,则演化为混合花岗岩,此时岩石具有明显的高阻亮色背景,但仍能见大量的斑状亮点与弱的暗色混杂分布的特征,只是亮色部分占有绝对的优势[图10(d)]。

图10 差异混合岩化结构岩石成像测井特征(a)闪长花岗岩成像测井特征,PL9-1-16 井;(b)眼球状(斑状)混合片麻岩成像测井特征,JZ25-1 S-2 井;(c)条带状(注入)混合片麻岩成像测井特征JZ25-1 S-A16 井;(d)混合花岗岩成像测井特征,JZ25-1 S-A16 井Fig.10 Imaging logging characteristics of rocks with different migmatization structure in Bohai Sea

5 典型井应用检验

用以上方法对研究区A 井进行了应用,录井中岩性均为花岗岩,但实际岩性校正中发现,该井段岩性复杂,发育中基性侵入体、斜长片麻岩、混合岩化花岗岩以及混合花岗岩4 种岩性(分别用A,B,C,D 代表)。根据常规测井自然伽马、中子-密度曲线交会、Si-Fe 元素以及自然伽马曲线变化幅度特征,该井段测井曲线可明显分为4 类。

A 类曲线组合以自然伽马低于65 API 为特征,元素测井具有高Fe 低Si 特征,同时密度曲线与中子曲线具有强正交会,自然伽马变化幅度小于5 API,是典型的中基性侵入体特征。成像测井上,中基性侵入体侵入于变质岩中的侵入边界十分清楚,壁心资料证实该类岩性主要为闪长玢岩(图11)。B 类曲线组合自然伽马低于65 API,但密度与中子的正异常幅度降低,且自然伽马变化幅度小于5 API,为斜长片麻岩。C 类曲线组合自然伽马普遍大于150 API,密度与中子呈绞合状,自然伽马变化幅度在8 API之上,为混合岩化片麻岩。D 类曲线组合具有极高自然伽马值,自然伽马变化幅度普遍在15 API 左右,局部可见密度与中子曲线的负异常,代表混和花岗岩(图11)。上述曲线解释的岩性得到了壁心、薄片等地质资料的验证,证实该方法具有较好的应用前景。

图11 A 井应用实例Fig.11 Lithology identification application in well A

6 结论

(1)渤海海域太古界共发育两大类岩石,变质岩与中基性侵入体。变质岩的差异混合岩化作用以及后期中基性岩脉的侵入是研究区岩石复杂的主要控制因素。变质岩较中基性侵入体具有高长石含量和低暗色矿物含量,而变质岩中随着混合岩化作用的增强,钾长石含量逐步增加,元素中K 含量逐步升高,Ca 含量逐步降低。

(2)建立了基于成分4 分,结构3 分的“测井-地质学”分类方案,将研究区岩石类型划分为斜长长英质类、二长长英质类、钾长长英质类以及中基性侵入体;岩石结构可划分为均一结构、相对均一结构以及不均一结构。

(3)自然伽马、密度以及中子孔隙度可有效划分岩石成分,自然伽马曲线特征及其变化对岩石结构变化响应较为敏感,中基性侵入体,斜长片麻岩类具有低伽马特征,自然伽马变化幅度亦较低,往往小于5 API;混合岩化片麻岩自然伽马中等。自然伽马曲线变化幅度5~15 API;而混合花岗岩自然伽马最高,曲线变化幅度亦最大,往往在12 API以上。利用建立的成像测井结构图版可精确区分混合片麻岩以及混合花岗岩,且可对混合片麻岩的类型进一步细分。