产品可得性、寡头竞争与策略性产能过剩—以共享单车行业为例

2021-12-07陈梦莺东南大学

文/陈梦莺(东南大学)

一、引言

近年来,平台之间的竞争成为当前互联网领域的最新竞争模式,各大互联网企业都先后宣布进入平台战略时代,各色共享单车的乱象遍布大街小巷。针对共享单车这种大肆抢占市场份额的现象深入探究其中的运行机制,对探究消费者偏好结构如何影响企业的产品投放规模,以及在不同行业中,偏好水平对企业行为的影响有重要的帮助。本文从共享单车现象入手,基于考虑消费者关注产品可得性的角度建立完全信息下的动态博弈模型,据此来考察行业的产品投放与消费者偏好结构之间的关系,并进一步揭示平台竞争如何影响企业的创新动机。不少学者从市场失灵、网络效应、独家交易等方面分析了我国共享单车领域的一些典型现象与相关原因,如张泽华(2017)、帅旭,陈宏民(2003)、刘辰阳,田宝江(2018)、Farrell(2006)和Reinganum(2006)等。

关于目前共享单车产能过剩的背后原因,张泽华(2017)认为,之所以产生共享单车行业的产能过剩问题主要与供给企业的数目有关,当仅有一个行业时,反而会出现单车短缺的情况;王燕武等(2019)则通过纽约花骑单车的对比提出国内共享单车乱象的本质原因是共享单车作为“准公共物品”却被错误地视为完全竞争产品,最终导致“公地悲剧”;朱富强(2017)同样提出共享单车作为“准公共物品”产生搭便车行为,从而出现负外部性导致市场失灵;姜伟秋(2019)从经济学角度分析认为,由于行业的迅速发展吸引大量资金进行过度投资,并且企业为了追求规模经济,大肆投放单车,产生产能过剩问题。Farrell(2006)也提出如果公司的市场份额在不断增加,那么,公司会采取收取较低的价格或设定比最大化短期利润更高的数量,以便提高其客户群,从而提高其未来的利润。但是,自2014年ofo横空出世至今,国内共享单车行业持续爆发式增长,大量资本的盲目投入使得共享单车市场一度混乱。对此,我们有必要思考:共享单车在进入市场时,为何选择扩大产能抢占市场份额?在行业特性、行业发展、消费者偏好等方面,哪些因素影响共享单车行业的产能及各方参与者的行为?

本文尝试从消费者关注产品可得性的角度对上述问题进行分析。我们构建了一个包含完全信息的动态博弈模型(吉本斯,1992),据此来考察行业的产能水平与消费者偏好结构之间的关系,并进一步揭示偏好水平如何影响企业的产能水平。在模型中,消费者对某家商品的偏好,与该商品投放量正相关:投放量越大,越容易获取(租用到)该商品,从而消费者越容易获得商品本身带来的效用。换言之,在模型中,投放量及其蕴含的可得性被消费者视为该商品的一种质量属性。以消费者对产品的可得性作为指标,从消费者偏好水平着手,主要研究垄断行业和寡头竞争行业两种不同行业的投入规模。在两种不同类型的行业特性下,运用逆向分析法,消费者首先决定效用偏好水平,在垄断行业中厂商选择自身单车的可获得性控制力度即投入量并进行价格设定;在寡头竞争行业中,两寡头厂商同时选择各自单车的可获得性力度和价格制定。最终单车的投放数量不但与单车成本有关,还受到消费者最高偏好和最低偏好水平的影响。

通过分析模型的子博弈精炼均衡,我们发现:在垄断行业中均衡时,行业所面临的需求量与成本无关,仅与消费者的偏好水平有关;垄断厂商的单车投放量不仅与消费者偏好水平有关,并且与单车成本反向相关,并且在垄断行业中单车的价格制定不受成本的影响。在双寡头竞争行业,由于两厂商处于信息完全对称的情况下,具有优势的厂商二在作出决策时也需要考虑厂商一的决策。此外,与垄断厂商不同的是处于劣势的厂商一在选择单车投放量时与成本无关,并且双寡头行业中的厂商作出的价格决策不仅与消费者偏好水平有关,还受到单车成本的影响。进一步,当关注消费者的高偏好消费水平时,我们发现对于整个行业来说,出现产能过剩是理性决策的结果。并且,在行业发展较早的阶段,寡头竞争行业的产能过剩更加严重,但这种产能过剩是阶段性的,随着行业的发展,消费者对行业产品的依赖程度增加,这种过剩情况相较于垄断行业会有所缓解。

本文接下来的结构的是:第二部分是文献述评;第三部分是基本模型设定;第四部分是模型分析,首先考察了对称信息下的社会最优结果,并以此为参照基准,分析信息对称情形下的纳什均衡;第五部分是主要结论、政策含义与拓展讨论。

二、文献述评

在理论方面,与本文密切相关的首先是关于行业追逐市场份额以及产能过剩的研究。其次,在本文中企业进入行业中对产能的选择也是新生行业的创新特点,因此,也关注了创新对企业发展影响的文献。

(一)行业产能过剩文献研究

关于行业产能过剩背后原因文献探究,有一种观点认为我国行业产能过剩问题主要是政府体制原因,周黎安(2004)通过建立政府官员晋升的博弈模型,认为正是由于我国的政府官员政绩考核方式,使得一些官员在明知亏损的情况下依然选择投资,出现大量重复投资和大量亏损等问题,并且这种行为使得产能过剩问题越发严重;与周黎安结论异曲同工,江飞涛(2012)进行模型验证得出结论:由于体制扭曲,地方政府对行业进行补贴导致行业产能过剩;王立国(2006)同样认为政府过多干预使得行业产能过剩,但与之不同的是,作者是通过对26个行业的实证分析得出上述结论;陈明森 (2006)则从我国经济体制的角度出发,分析了我国产能过剩问题, 他认为最主要原因是政府干预市场过多,使得市场无法实现自我调节,遇到市场失灵的情况时毫无缓冲余地。还有很多学者选择从经济利润角度着手,林毅夫等(2010)通过对“当达成某个技术行业前景美好的共识时,会有大量企业和投资进入该行业”的潮涌现象的讨论,提出正是由于这种基于个体理性下的决策,从而出现产能过剩问题;而当收益递增条件下,由于落后地区的水平不够发达,必然会采取一定的策略行为进行追赶,从而产生重复建设出现产能过剩(陆铭,2004);长期以来,我国宏观调控政策的重心在于实行以扩张性财政政策为主的需求管理,在供给侧积累了大量问题,从而导致经济结构的失衡,并且这种结构性失衡的典型表现之一就是产能过剩(鞠蕾等,2016)。闻潜(2006)通过对我国重工业行业的调查来分析为我国产能过剩的主要原因,认为钢铁、铝合金和水泥行业的投资率过高是引发行业产能过剩的主要原因,并且由于行业经济的粗放式发展,使得各种问题层出不穷;李想(2011)认为只要产品的市场容量较大、并且在投资不足的前提下提供优质产品的产能相对较小,企业窖藏生产要素行为和在竞争博弈中扩大产能的企业理性决策行为都可能导致产能过剩;而通过对制造业中多个行业的产能利用率的测算,韩国高(2011)得出结论,认为固定资产投入过高,是引起制造业产能过剩的主要原因。

当将产能过剩问题与共享经济联系起来时,刘辰阳、田宝江(2018)认为,当各个共享单车的企业为了追逐垄断地位不断扩大市场份额,从而造成共享单车行业提高资源利用率,并在一定程度上造成了资源浪费,产生行业产能过剩。与之截然相反的是王亚丽(2016)基于供给侧改革视角提出共享经济下产能过剩并不是一种灾难,相反这种过剩可以促进经济发展。而卢现祥(2016)与上述文献研究角度有所不同,他认为避免共享经济产能过剩问题的关键因素在于制度供给能否与共享经济更好结合。陈坤等(2012)研究发现,人们使用打车软件不仅考虑自身需要耗费的成本,同时也会考虑使用该软件的用户规模,并且,在某种范围内,打车软件的用户越多,使用者在使用该软件时获得的满足感越高,用户就越倾向使用该软件。平台企业的目的并不只是看中软件的使用规模,更重要的是看中这些软件使用者背后的流量和支付手段。而本文在以共享单车为例的基础上,基于消费者偏好角度,将产品可得性视为一种产品质量纳入消费者效用函数,构建了一个以产品投放量为策略变量的双寡头纵向差异化模型,对此现象提供了一种解释。我们发现,当产品至少对部分消费者无关紧要时,均衡时产品的行业投放率相对于行业最优结果而言是否过度,取决于最重视该产品的那部分消费者的偏好水平。特别地:当该偏好水平较低时,寡头竞争导致产品的行业投放率过度;反之,当该偏好水平较高时,寡头竞争均衡时的产品行业投放率是偏低的。这意味着,共享单车等行业存在的产能过剩现象可能是企业在竞争压力下的理性选择结果,同时也可能随着消费者对产品依赖性的增强而消失,成为行业发展过程中的阶段性特征。

(二)企业创新文献研究

企业创新如何影响互联网背景下的新生行业发展,在理论上可以通过网络效应、转换成本、渗透定价角度进行分析。代表性的综述包括Farrell(1987)、帅旭(2003)、翁轶丛(2004)等。概括而言,对新企业来说,转换成本可能会影响企业进入市场的情况;如果企业不能区分新旧消费者,较小规模的企业进入是容易的,但由于网络外部性的存在,新企业大规模进入会很困难;转移成本和网络效应的存在增强了市场的竞争,网络外部性的强弱以及厂商的用户基础规模决定了主导厂商的策略选择;企业间为了争夺有价值的市场份额,会采取渗透定价的方式来进行低效率的竞争。

具体地,转换成本对企业进入市场可能产生重要影响。有一些学者发现,当消费者重视从同一家公司进行单独购买产品的兼容性时,就会产生交换成本和专有网络效应。通过其他的转换成本,企业以小规模的形式进入市场去赢得新的、独立的消费者通常是很容易的。但吸引一些老的“目标”客户从社会发展角度来看是很难的。并且,企业还可能遭遇不必要的转换成本,即为阻止进入者而增加的成本。因此,虽然“胖猫效应”使新进入者在竞争新客户方面具有优势,但他们很难与现在已有的客户之间进行竞争。Klemperer (1987)也曾提出其他客户在加入之前没有被“锁定”的情况下,新进入的企业,如果以相同价格进入本来是有利可图的,并且可能是有效的。关于渗透定价,如果公司的市场份额在不断增加,那么,公司会采取收取较低的价格或设定比最大化短期利润更高的数量,以便提高其客户群,从而提高其未来的利润。

(三)纵向差异化文献研究

与本文联系较为密切的是关于纵向差异化的相关文献。赵文权等(2018)以用户数量作为衡量平台质量并通过建立竞争模型,认为在寡头平台中高质量的企业可以获得较高利润,并且质量不同的差异化平台可以共存;而杨剑侠等(2018)提出当消费者处于理性决策时,纵向差异化的均衡结果是唯一的,但是当消费者对产品具有自我控制能力时,那么市场份额就会因消费者的控制能力而发生变动;当利用纵向差异化模型研究双寡头企业的工艺创新与产品创新之间的联系时,冯磊东等(2018)认为高质量的工艺创新会提高产品质量,而低质量的企业产品则与成本有关;而对电商行业的产品黏性和用户基数进行差异化分析时,发现差异化程度越高,该企业的市场价格和所占份额也就更高(肖倩,2018)。

笔者发现关于纵向差异化的文献有很多,并且作出了优秀的成果。本文在研究共享单车时也以产品的可获得性作为企业的质量指标,并且差异化企业可以在行业内共存。但是与上述文献不同的是,本文通过将寡头和垄断行业进行比较,得出关于产能过剩属于阶段性问题的结论。

三、模型设定

本文采用一个包含完全信息的动态博弈模型,考察寡头行业及垄断行业中具有质量影响力的参与者的策略行为及其对产品质量的影响。模型具体包含以下要素:

(一)参与者

本文考察的问题涉及垄断行业中的企业、一群消费者;寡头行业中的优势企业、劣势企业及一群消费者。但是,本文着重在于刻画消费者偏好结构水平对不同行业产能过剩问题的影响,而将产品单位成本视为外部参数,从而在本文的博弈模型中,参与者为垄断厂商、寡头行业中的优势企业、劣势企业和消费者。

(二)产品质量状态

消费者对某家商品的偏好,与该商品投放量正相关:投放量越大,越容易获取(租用到)该商品,从而消费者越容易获得商品本身带来的效用。换言之,在模型中,投放量及其蕴含的可得性被消费者视为该商品的一种质量属性。

(三)质量控制与质量生成技术

1.消费者的效用

消费者的效用函数为

ui=θi·nj-pj,

其中:θi为该消费者对商品可得性的偏好程度,θi∈[θ,θ],0<θ<θ;nj和pj分别为商家j的产品投放量与单位定价(租金率)。商家j产品的(租用)需求量记为xj,则在均衡时租用需求量不会超过该产品的投放量,即xj≤nj。

2.消费者的需求量

在垄断行业中,高于均衡偏好水平的消费者选择消费该产品,从而确定垄断行业下消费者的需求函数为。简化为N=1,则

在寡头行业中,假定 厂商一的投放量少于厂商二,那么当高于均衡偏好水平的消费者会选择质量较高的厂商二,反之则选择厂商一。可以得到

四、模型分析

(一)完全垄断情形

1.消费者选择与需求量

当且仅当U ≥0时,即θ*n-p≥0,得,偏好水平为θ的消费者才会购买。

由于X≤n,即不妨设N为1,简化为

2.厂商的最优定价与投放量

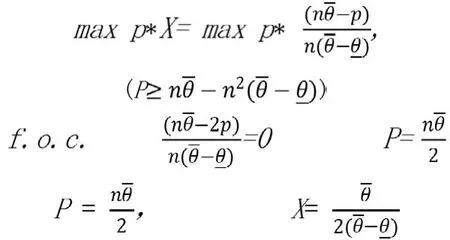

(1)给定n,选取p最大化销售额

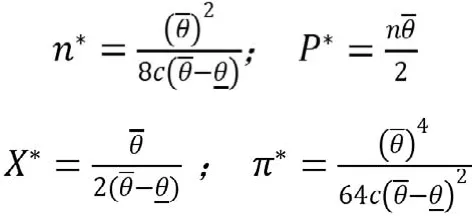

综上,对垄断厂商而言,在均衡条件下,厂商的需求量X与n无关,仅有定价与n正相关且线性。

(2)确定最优投放量

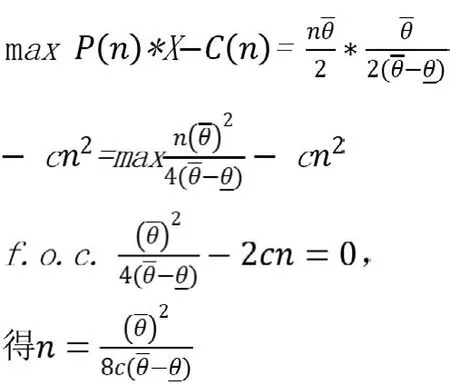

maxP(n)*X-C(n),为了避免较为普通的内点解,不妨设C(n)=cn2

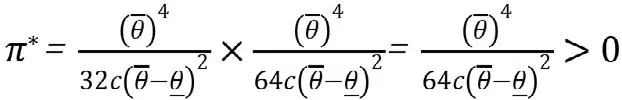

故

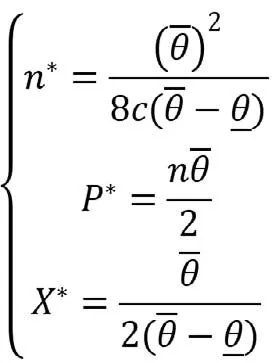

综上,此时

因 为n* ≥ X*推 出θ≥4c, 且 当θ≥4c时,n* ≥ X*显然成立

即的前提下,

垄断厂商均衡为

此时必有n* ≥ X*

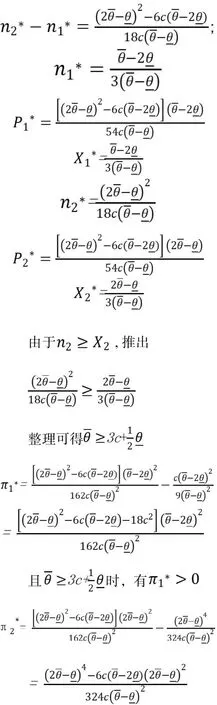

(二)双寡头竞争情形

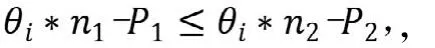

1.消费者选择与两厂商的需求量

均衡条件下

此时,

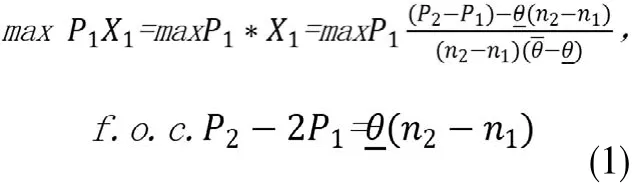

2.厂商的价格竞争

同理可得

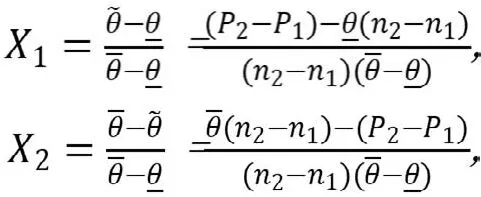

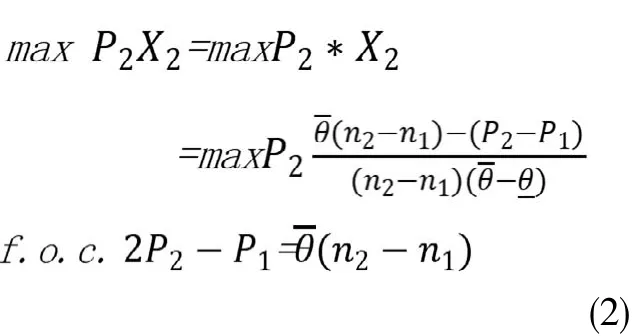

即联立(1)、(2)式可得

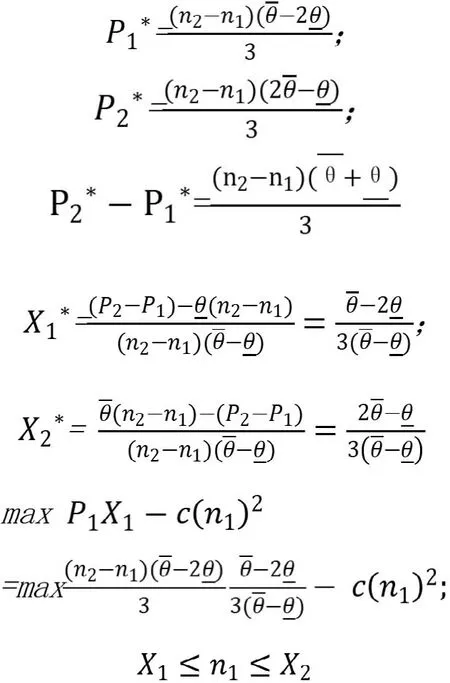

取角点解得

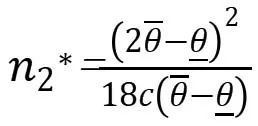

由此可得

且此时必有

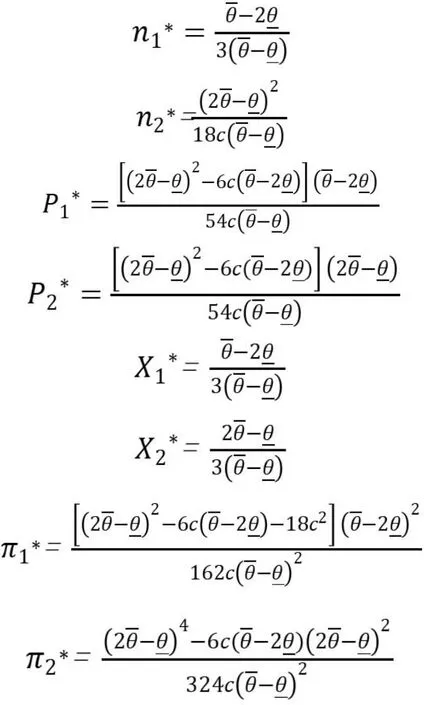

(三)寡头竞争与完全垄断的比较

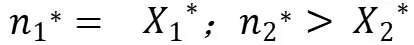

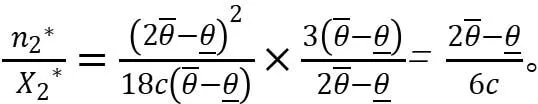

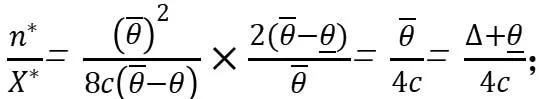

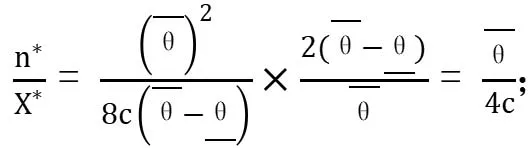

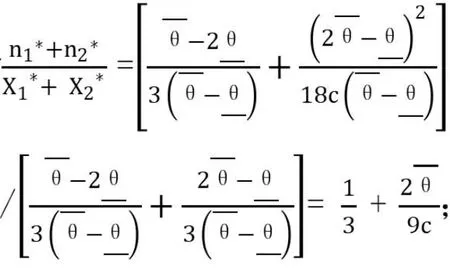

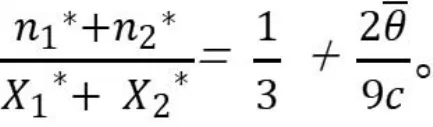

在完全垄断情况下,投放量与需求量之比即

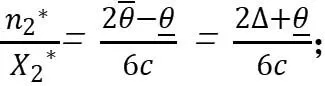

在寡头竞争情况下,厂商2的投放量与需求量之比

可以看出,在完全垄断情况下,影响投放量与需求量之比的有消费者对商品可得性的最高偏好,以及每辆单车的成本大小;而在寡头竞争情况下,影响投放量与需求量之比的不仅包括上述两个参数,还有消费者对商品可得性的最低偏好水平。

并且在垄断时,消费者的最高偏好水平每增加1单位,投放量与需求量之比就增加个单位;而在寡头情况下,消费者的最高偏好水平每增加1单位,投放量与需求量之比就增加个单位,显然消费者的最高偏好水平对后者的边际影响较大。同时,在寡头时,消费者的最低偏好水平每增加1单位,投放量与需求量之比就减少个单位.即在寡头情况下,消费者最高偏好水平的增加对厂商的投放量与需求量之比影响更大,也就是说,在寡头情况下,随着消费者偏好的变化,厂商更有动机增加投放量,从而提高商品的可得性。

而当最低偏好水平下降时,对于垄断厂商的投放量与需求量之比没有影响,反而会降低垄断厂商的投放量和需求量;而对于寡头竞争中的厂商二来说,其投放量与需求量之比会增加,并且其投放量和需求量都会增加。当投放量与需求量之比增加时,对于消费者而言这种商品的可获得性更强,减少了搜寻成本。

从另一角度来分析,令

在寡头竞争中,厂商2的投放量与需求量之比

从这一角度分析,可以看出无论是在垄断情况下还是在寡头竞争时影响投放量与需求量之比的有消费者对商品可得性的最低偏好,以及偏好水平差异值。但是在两种情况下的影响程度有所差异。若假定最低偏好水平保持不变:那么在垄断时,偏好水平差异值每增加一单位,投放量与需求量之比便增加个单位;而在寡头情况下,偏好水平差异值每增加一单位,厂商二的投放量与需求量之比便增加个单位。可以看出,偏好水平差异值在寡头情况下对厂商二投放量与需求量之比的影响较大,而此时对于寡头情况下的厂商2 来说其消费者对该商品的获得性会增强,有利于形成顾客对厂商二的商品忠诚度和依赖性。

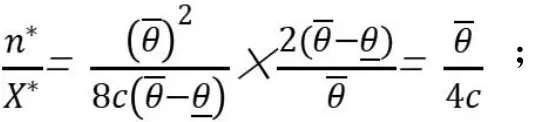

假设群体至少有一部分消费者对有无单车行业的消费是无差异的,即存在,此时关注行业中的高偏好群体对行业偏好程度的变化会使行业内的产能情况发生何种变动。

在寡头情况下,行业的投放量与需求量之比为

垄断行业的函数关系为:

寡头行业的函数关系为

五、结论与拓展

本文基于消费者关注消费可得性的角度,建立一个包含完全信息的博弈模型,考察不同行业中参与者的策略行为以及消费者偏好结构对行业的产能过剩问题的影响。在垄断行业下且以产品可得性作为质量指标机制下的均衡结果是,行业的需求量与投放量无关,而均衡定价与投放量正相关且线性。而在双寡头竞争行业中,与垄断厂商不同的是处于劣势的厂商一在选择单车投放量时与成本无关,并且双寡头行业中的厂商做出的价格决策不仅与消费者偏好水平有关,还受到单车成本的影响。进一步地,当假定至少有一部分群体对该行业的消费与否是无差异时,消费者的最高偏好水平的变化会对不同行业下的产能过剩问题产生不同的影响。因此,本文得到的结论是:在这种消费者偏好水平结构下,行业的产能过剩问题是理性决策的结果,并且随着最高偏好水平的增长,这种产能过剩现象在寡头竞争行业是阶段性的。

本文存在一些不足之处,由于本文模型设定包含较多参数,限于作者自身能力,目前尚难以对模型的多重均衡进行完整有效的筛选和精炼。未考虑当最低偏好水平θ>0的情况,山前铺路,

若令θ=4,c=1,且取θ=5,此时满足在垄断情况下的约束条件同时满足在寡头竞争情况下的约束条件;将上述具体参数值代入在垄断情况下的投放量与需求量之比即;在寡头情况下,行业的投放量与需求量之比为;可以看出在这种情况下,寡头竞争时行业中的投放量与需求量之比高于垄断情形下的投入量与需求量之比,也就是在寡头竞争中,此时寡头行业的投放规模较高,且计算可得此时寡头行业的利润为8,高于垄断厂商的利润625/64。从而我们可以看出在某种情况下,若存在竞争,此时竞争行业的投放量与需求量之比较高。

而当θ=4,c=1,且取θ=10,此时满足在垄断情况下的约束条件同时满足在寡头竞争情况下的约束条件;将上述具体参数值代入在垄断情况下的投放量与需求量之比即;在寡头情况下,行业的投放量与需求量之比为;此时垄断行业的投入量与需求量之比则高于寡头行业。

从上述两个例子发现当考虑最低偏好水平不等于0时,情况更为复杂,关于消费结构具体对行业竞争技艺产能过剩的影响是非常值得进行考察的。不过由于参数情况较为复杂,其背后的运行机制还有待后期探索。