李希霍芬在山西的考察

2021-12-07张利杰

张利杰

两次鸦片战争后,清政府被迫向西方敞开大门,《天津条约》明确允许外国人到中国内地游历、通商、自由传教,使得来自西方的传教士、探险家、商人得以开始深入中国腹地活动。普鲁士籍地质学家李希霍芬便是这一阶段来华考察的代表人物,他在1868—1872年间先后7次考察了中国当时18 个行省中的13 个省,考察内容涵盖气候、地理、矿产、贸易交通、经济发展情况以及风土人情等方面。过去的研究集中于讲述其在地质学方面的成就和历史地位。①李希霍芬逝世100周年之际,《第四纪研究》开辟专栏刊登了一组纪念文章,讲述其在地质学方面的成就和历史地位,参见孙继敏:《李希霍芬与黄土的风成学说》;郭正堂、刘东生:《黄土与地球系统——李希霍芬对黄土研究的贡献及对地球系统科学研究的意义》;刘东生:《李希霍芬和“中亚人与环境”》;杨小平:《李希霍芬地貌学思想在德国的继承与发展》;[德]Dieter Jakel:Ferdinand von Richthofen's contribution to Chinese geology and geosciences,均刊于《第四纪研究》2005年第4期。近年来“丝绸之路”成为热门词汇,李希霍芬也因此重新获得了较高的关注。②相关文章有:刘进宝:《东方学视野下的“丝绸之路”》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2015年第4期;王冀青:《关于“丝绸之路”一词的词源》,《敦煌学辑刊》2015年第2期;田澍、孙文婷:《概念史视野下的“丝绸之路”》,《社会科学战线》2018年第2期;刘进宝:《“丝绸之路”概念的形成及其在中国的传播》,《中国社会科学》2018年第11期;刘再聪:《“丝绸之路”得名依据及“丝绸之路学”体系构建》,《西北师大学报(社会科学版)》2020年第6期。《李希霍芬旅行日记》中译本的出版,引来众多历史学尤其是历史地理学者去解读李希霍芬笔下的中国形象以及地理知识。③代表性的研究有:安介生、古帅:《李希霍芬山西考察的地理学价值刍议》,《中国历史地理论丛》2018年第4期;王健:《李希霍芬中国内陆至边疆商道考察与“丝绸之路”的命名——以〈李希霍芬中国旅行日记〉为据》,《江苏社会科学》2020年第4期;鱼宏亮:《晚清时期李希霍芬中国地理考察及其影响》,《历史档案》2021年第1期。不过,总体而言,学界对于李希霍芬所记录的一手资料的解读还不够,尤其是未能有效利用外文资料。本文拟综合利用中外文多种资料,以李希霍芬所考察的重点区域——山西为例,呈现他笔下所描述的19世纪60年代末70年代初的山西社会经济发展状况,并尝试重新审视其在深入中国考察过程中所扮演的角色。

一、李希霍芬其人及其在山西的考察路线

斐迪南·冯·李希霍芬(Ferdinand paul Wilhalm Freiherr von Richthofen,1833—1905)出生在普鲁士上西里西亚的商业小城卡尔斯鲁厄的一个贵族家庭。1850年开始,他在弗罗茨瓦夫大学和柏林大学学习地质学,1856年获得了博士学位。1856年至1860年间在维也纳帝国地质局参加了多项地质实践调查工作。1860年,李希霍芬以科学观察员的身份参加了由艾伯林伯爵领衔的普鲁士商务使团前往东亚,该使团的目的是与各国缔结商约的同时考察当地社会经济情况。在对锡兰(今斯里兰卡)、日本、菲律宾、爪哇及中国台湾地区等地的考察任务结束后,李希霍芬并未随团回国,而是经暹罗(今泰国)、缅甸进入印度继续考察,后出于安全因素的考虑,原本计划深入中亚腹地的计划搁浅。1862年6月,李希霍芬前往美国,在加利福尼亚州和内华达州工作,在此期间他虽然完成了对当地的山脉和金矿研究,但是并没有得到相应的经济回报。

1868年初,李希霍芬将视野投向了矿产丰富、尚待近代工业开发的中国。在获得加利福尼亚银行的经济支持后,他于1868年8月下旬从旧金山出发前往中国,在长江中下游地区和山东、辽宁连续进行了三次考察。1869年底,上海欧美商会为李希霍芬的考察继续提供资金支持,作为回报李希霍芬以书信的形式将在中国内地所考察到的矿产资源、手工业和商业发展情况等信息汇报给对方。1870年8月,受“天津教案”影响,中国国内掀起一股排外风潮,当时身在北京的李希霍芬为躲避风头暂时前往日本考察,在9个月后重返中国继续进行考察。1872年5月21日,李希霍芬结束了在中国的七次旅行,暂留上海总结和写作在华考察的成果,5个月后启程返回德国,此后再未踏上这片土地。

回国之后,李希霍芬受到德皇威廉二世的嘉奖和赏识,获得了数目可观的研究资金,他着手整理全部在华考察的资料,撰写了五卷本巨著《中国——亲身旅行及据此所作的研究成果》。生前他执笔完成了前两卷的创作,其余三卷由他的学生和挚友们根据遗稿整理而成。《中国》内容涵盖了自然地理、地质、矿产以及经济等方面,写作风格严谨朴实,很少掺杂旅行过程中个人感受,其中对山西地质地理的考察集中在以华北地区为主题的第二卷。①Ferdinand Freiherrn von Richthofen,China.Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter studien,2Bd,Berlin:Verlag von Dietrich Reimer,1882.相比之下,李希霍芬在写给上海欧美商会的英文信件更多着墨于各地的矿产蕴藏、商品贸易、交通运输等与西方商人所关心的领域,这些信件后来被整理为《李希霍芬男爵书信集》在1872年由上海北华捷报馆出版,1903年又重印,两版均收录了11 封信件,其中有两封涉及在山西的考察。②Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903.李希霍芬在中国的考察期间经常会将旅途中见闻和亲身感受写入日记,他去世后,他的学生蒂森(E.Tiessen)从其遗留的笔记和手稿中整理出一部游记,即《李希霍芬中国旅行日记》。蒂森在编辑过程中省略了专业的地质地理学方面的内容,主要收录了李希霍芬旅途过程中有关当地社会情况的见闻和感想,此书的中文版于2016年由商务印书馆出版。①[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上、下),北京:商务印书馆,2016年。这三种资料是研究李希霍芬在华考察的核心资料,能够在内容上互为补充,较为完整地还原李氏考察中的方方面面,对于了解当时中国社会有着重要价值。

山西的煤铁资源非常丰富,分布广泛,种类齐全,便于开采,有着悠久的开采历史,蕴藏巨大的经济价值,李希霍芬因此将其列为在华考察的重点区域。山西素有被称为“表里山河”的地形特点以及独特的黄土地貌,复杂多变的自然景观引起了这位地质学者的极大兴趣。李希霍芬两次横穿山西,在沿途做了相对细致的考察。

第一次考察起始于1870年4月28日,李希霍芬由河南怀庆府(今焦作市)从太行山脚下进入山西,首先到达的是以冶铁业闻名的泽州府(今晋城),在那里主要考察了以南村和太阳镇这两个制铁中心。他向西沿着沁水河谷穿越沁水县,跨过乌岭关,到达临汾盆地边缘的翼城县,之后没有选择走平原地带的官道,而取道山间小路经浮山县抵达平阳府(今临汾)。随后向平阳府西的山间进发,在崇山峻岭间短暂考察后,李希霍芬还没有到达蒲县就折返回汾河谷地,沿汾河北上,跨过霍山韩信岭,沿途经过霍州、灵石进入太原盆地途径介休、平遥、祁县、太谷,见证了这一地区繁荣的交通贸易。到达榆次后转而向东,经过寿阳,到达平定一带,在盂县、平定、乐平(今昔阳)对当地的煤铁资源做了细致的调查和记录。最后于5月下旬离开山西,经固关前往直隶(今河北)境内的井陉县、获鹿县(今石家庄市鹿泉区)。②[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第369-415页。

第二次考察起始于1871年11月17日,李希霍芬从长城以北的丰镇前往山西的大同府,在考察了当地的煤井后,沿桑干河谷地和滹沱河谷地南下。到达代州(今代县)时,李希霍芬没有选择大道直奔太原府,而是前往了五台山区考察地质构造,途中他遇到了大批喇嘛朝圣的队伍。随后他从五台山的西南山坡下山,经五台县、定襄,沿大道前往太原府。12月8日,李希霍芬到达太原,却因受寒突发高烧,不得不在太原方济各教会留住数日养病。12月16日,李希霍芬重新上路,他没有重走横穿太原平原的大路,而沿着西面吕梁山脉山麓,途径晋祠、交城、汾州(今汾阳)、孝义等地考察沿途产煤情况。在义棠镇(今介休境内)他转道进入官道,经过霍山山区的灵石、霍州,沿汾河河谷的洪洞、平阳、闻喜一路南下,到达中条山北麓的安邑县(今运城市东北)。在这里李希霍芬考察了此地的盐池,在中条山脚下沿解州(今运城市西南)、虞乡县(今永济市境内)一线西行后转向南行,于12月30日渡过黄河到达陕西境内的潼关。③[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(下),北京:商务印书馆,2016年,第553-592页。

从李希霍芬两次在山西的考察路线来看,他在大部分时间里沿平原和盆地的大道赶路,良好的路况和便利的客栈增加了旅行的舒适性,沿线的城市也便于开展商业贸易情况等信息的收集。再者,李希霍芬是有计划地前往各地,重点考察矿产资源丰富、手工业发达或者商业繁荣的地区,比如在泽州时并没有将考察重点放在泽州府,而是前往该地两个冶铁业发达的村镇;第一次进入太原盆地后并没有前往太原府,而是在榆次转道径直前往重要的煤炭产区平定一带。李希霍芬还偶尔会舍近求远,取道山区,为的是收集地貌地质方面的资料。此外,李希霍芬尽可能不走重复的道路,以求在一定时间内踏足更多的地方,他两次横穿太原盆地选取的不同线路即有此意。

二、李希霍芬在山西考察的主要内容

在山西的考察过程中,李希霍芬每到一地必先考察该地的地质构造,记录当地的地层系统,在泽州、霍山等地通过细致的观察和思考提出了中国北方黄土的“风成说”。他把山西东北部桑干河与河北西北部洋河一带的云母片麻岩、角闪斜长片麻岩等命名为桑干片麻岩,还将五台山出露的绿泥石片岩及有关岩层命名为五台层绿泥片岩,这些就是后来中太古界桑干杂岩和新太古界至古元古界五台群的最初雏形,对于当时的中国地质研究而言是开创性的。①潘云唐:《李希霍芬在中国地质科学上的卓越贡献》,《地质论评》2005年第5期,第128-129页。在接受了上海欧美商会的资助后,李希霍芬增加了对矿产资源、商品贸易、交通运输等西商所关注的经济信息的搜集。不止于此,他还在旅行日记中记录了各地居民的衣食住行和精神状态等情况,这无疑为了解当时山西的社会状况提供了鲜活而可靠的史料。

(一)煤矿资源

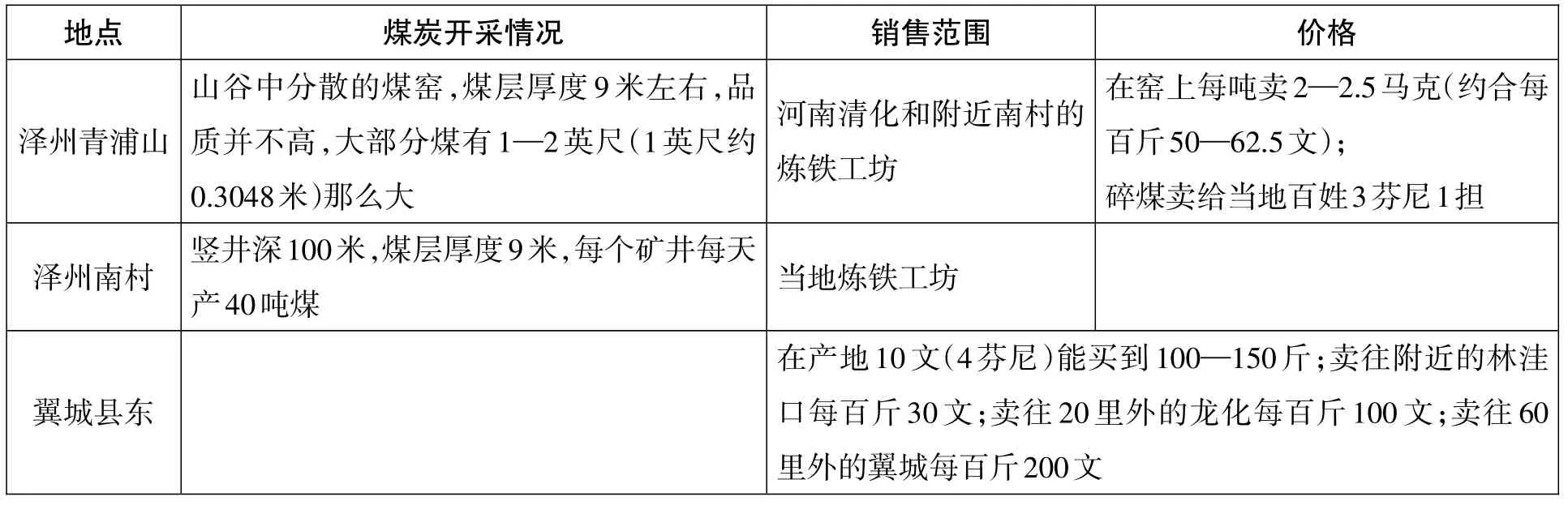

李希霍芬对于山西考察的热情很大程度上来自于当地丰富的煤矿资源,他在写给上海欧美商会的信件中坦言此行山西的主要目的是了解山西的矿产情况。②Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903,p41.他认为:“山西的矿产物中煤和铁占有非常重要的地位,整个地区的煤铁储量在(中国)国内可能没有任何省份能与之比肩”③Ferdinand Freiherrn von Richthofen,China.Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter studien,2Bd,Berlin:Verlag von Dietrich Reimer,1882,p472-473.。在山西考察的过程中,李希霍芬处处留心各地的矿产特别是煤矿开采的情况,详细记录了各地矿产的分布情况、可能的储量、煤炭价格、销售范围等,具体情况见表1:

表1 李希霍芬考察的山西各地煤矿开采情况④1担为100斤,1马克为100芬尼,按资料中给予的参考物价换算,1马克约为250-300文。

资料来源:[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第369-415页、第553-592页。

山西的煤矿资源分布广泛,煤炭资源几乎遍布全省九府十六州。从李希霍芬的考察来看,重要的产煤区有平定州、大同府、太原府、汾州府、平阳府、泽州府等地,其中尤以平定和大同的煤炭开采规模为巨。这首先得益于两地的产煤区域大,所产煤炭质量佳。“平定州附近是大片的煤铁生产区,目前主要开采地有盂县、平定州和乐平县……产煤带一直向南延伸从乐平到和顺、辽山、潞城县直到潞安府。”①Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903,p48.“大同盆地的煤田具有相当规模,煤炭质量优良,供应范围很广。”其次,两地均位于省际交界处,方便向外省销售。从平定翻越太行山即是直隶,自大同出口外可达张家口、归化城,运输较为便利。再次,两地有着悠久的采矿历史,采矿条件好。“平定和乐平这里由于山坡中有大片煤层,所以矿物都是以竖井的方式开采的,矿井的深度从50英尺到300英尺不等,其中一些矿井据说已经使用了百年以上,所有的矿井都保持着干燥,因为这里的煤层水分会自然排干,煤层厚度通常有2到12英尺,在这里采矿很方便。”②Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903,p129,49.

太原府、汾州府、平阳府所产的煤品质一般,大部分供给当地或者周边地区,运输半径基本在50—150公里范围。这是由于:其一,太原府和汾州府所在的太原盆地和平阳府所在的临汾盆地都是当时人口稠密地带,煤炭消耗量维持在较高水平。其二,由于省内交通运输条件不佳,各地煤炭的价格差异更多地受运输距离影响而非矿石的品质,运销成本高。③Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903,p49.“在山西,煤在矿区只卖50芬尼,6 英里外则涨到25 马克,12 英里外就已经卖到42马克了,所以河南南阳府的人宁可购买距离170英里外走水路而来的湖南的煤,也不买离他们只有6英里走陆路而来的煤。”①[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第421页。泽州府则是因为当地规模性的炼铁行业需要烧煤而刺激了煤炭开采业。这里煤层分布并不广,产出的煤质量一般,大多供应了当地炼铁业,类似的情况在炼铁业发达的乐平县可以见到。

李希霍芬肯定了山西煤矿所蕴藏的巨大价值,“山西的煤炭储量有55,000平方英里,以当时的消耗量来讲,山西的煤矿资源可供全世界用两千年以上。”②Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903,p43.这个估计无疑有夸大之嫌,但他同时指出山西对于煤炭资源的开发还远远不够,采煤技术十分落后,采煤行业实际上陷入停滞。这一方面是由于煤炭的使用范围局限于炼铁和烧陶等行业,居民生活所用的煤炭量也长期固定在一个稳定区间,开采者既没有改进开采技术以扩大生产的需求。③Ferdinand Freiherrn von Richthofen,China.Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter studien,2Bd,Berlin:Verlag von Dietrich Reimer,1882,p476.另一方面山西距离海滨较远,无法通过运费低廉的水路运销煤炭,多山脉和谷地的地形也很难铺设铁路,生产规模的扩大因极差的运输条件而受到限制。④Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903,p43.

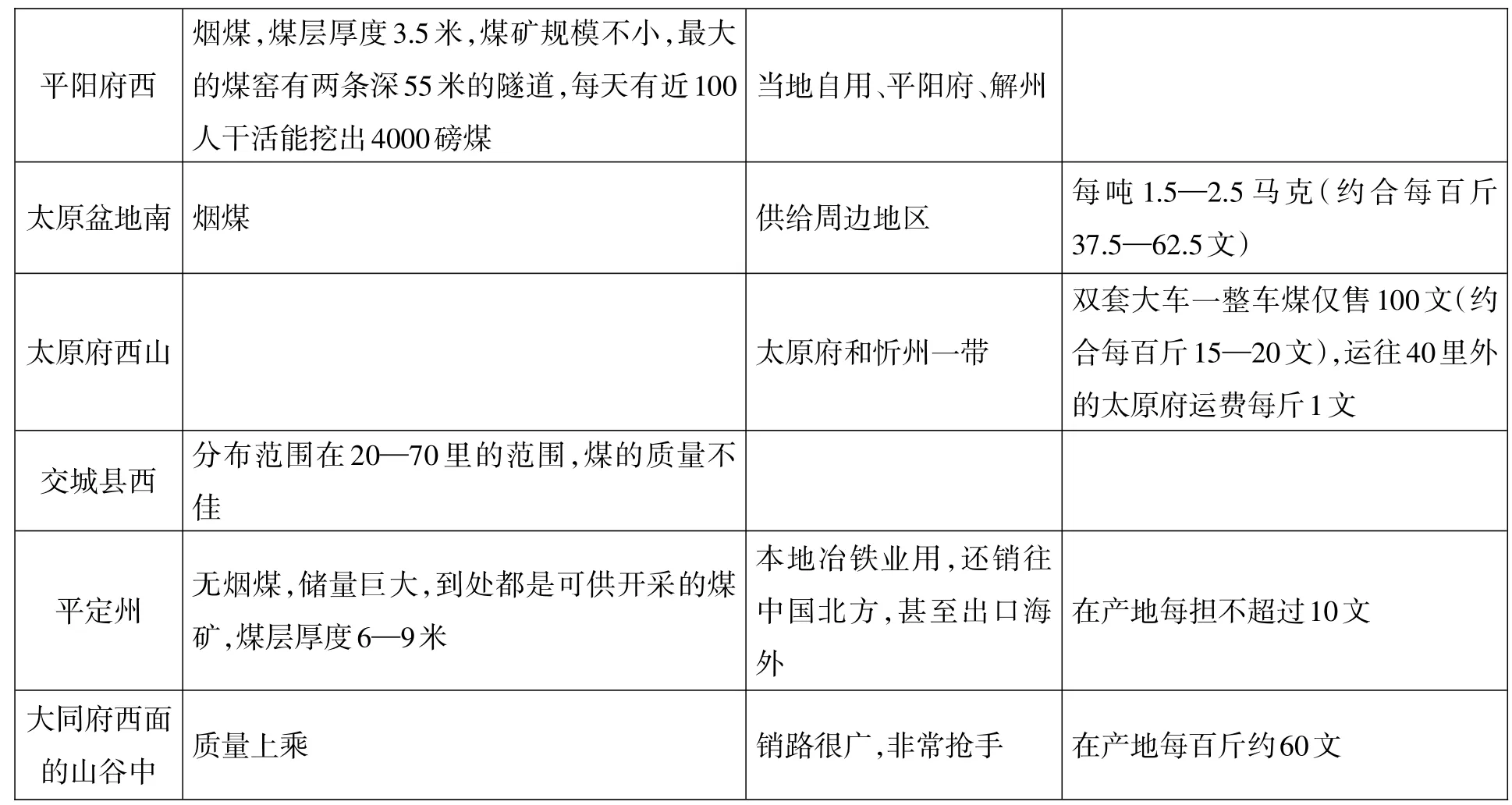

(二)炼铁业和制铁工坊

山西的炼铁业有着相当久远的历史,李希霍芬入晋之前早已耳闻山西是铁及铁制品的重要产地,山西的生铁和熟铁销往全国各地,满足着临近省份的铁器需求,因此对山西的炼铁业抱有极大兴趣,他记录了各地炼铁的规模和产销情况,甚至在有条件的情况下进入当地人家中的制铁工坊,观察当地的冶铁技术。据李希霍芬的观察,“铁矿石的分布似乎在山西很普遍,但是有些地方交通不便,没有廉价的燃料和其他矿石供应,所以只有少数地方形成了工业化。”泽州和平定是山西的两大炼铁中心,这两个中心所产出的铁被分别称为“潞铁”和“平铁”。⑤Ferdinand Freiherrn von Richthofen,China.Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter studien,2Bd,Berlin:Verlag von Dietrich Reimer,1882,p477.具体考察情况见表2:

表2 李希霍芬在山西考察的炼铁和制铁业情况

资料来源:[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第369-415页、第553-592页。

李希霍芬观察到的山西的炼铁和制铁业的第一个特点是,大部分集中在有充足原料供应的村镇。在南村“到处都是可见大块煤渣堆”,在平定“附近有非常纯净的无烟煤、铁、和铁的混合物,还有的农民将自己在土地上挖出的矿石卖给商人。”如果将原料运往城市加工无疑增加了耗费,张兰镇和太原府得以贸易枢纽的地理位置发展了制铁业,但是其影响力远不如“潞铁”“平铁”,而且有衰落的趋势。第二个特点表现在:以家庭作坊的形式生产,工艺十分简陋。生铁的制作大体流程是,人工分拣矿石后倒入坩埚熔炼,视铁的用途而选择即刻倒出或冷却数日。南村到处都是废弃的破碎坩埚,这样的场面与李希霍芬所想象的欧洲式的高炉炼铁相去甚远。造成这种局面很大程度是由于家庭式小作坊投资成本极低,增减坩埚的数量足以应付铁需求量的波动,而西式炼铁高炉初期投资巨大,在当时的情况下私人根本无力投资。第三个特点则是铸铁器行业的各家庭作坊以垄断针、锅等单品种铁器或零件的形式生产。手工业者用掺入不同混合物的方式来满足各种材质的要求,而炼制方法长期以来都处于保密状态。①Ferdinand Freiherrn von Richthofen,China.Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter studien,2Bd,Berlin:Verlag von Dietrich Reimer,1882,p413,436,411,408.

(三)商业贸易和交通运输

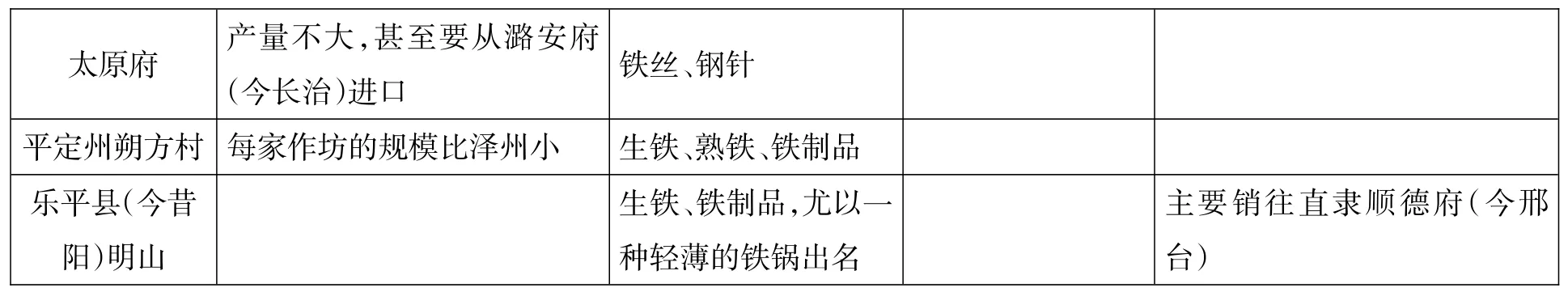

在山西,地质结构在很大程度上塑造了交通运输的面貌,当时山西的交通主干道主要有:一、归化城(今呼和浩特旧市址)/河北张家口——大同——忻州——太原——平阳——解州——陕西关中,这条线路可谓是山西交通的主动脉,自北向南连接了较为富庶的大同盆地、忻定盆地、太原盆地、临汾盆地、运城盆地;二、太原——寿阳——平定——直隶获鹿;三、太原——潞安(今长治)——泽州——河南怀庆府。这三条干道中,李希霍芬走过了除太原经潞安到泽州之外的大部分路段,受上海欧美商会的委托,他在干道的主要关口和集镇观察和记录了当地的商业贸易情况,详情见表3:

表3 李希霍芬在山西考察的商业贸易和交通运输情况

资料来源:[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第369-415页、第553-592页。

在山西省内部的商品交易中,晋南向晋中、晋北输送大量的粮食和烟叶,但是很少有货物从北方运往晋南,这说明晋南的农业自然条件略优,生活物资达到自给后还有结余。太原盆地作为山西贸易的枢纽地带,一些重要集镇经营各种特色生意,如张兰镇的古董生意和祁县的马市。李希霍芬在山西没有看到大宗的外国进口商品,直到直隶获鹿县他才了解到,外国进口商品进入山西的通道仅有从天津经获鹿再进入山西这一条,进口商品以洋布、钢针为主。①Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903,p51.“山西之前产的铁还销往全国各地,积累了巨大的财富,但是随着欧洲的金属制品带来了巨大竞争,使得山西铁的销路大大受限,现在也只是卖给中国北边的几个省而已。”②[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第419页。但是他又发现“若欧洲铁与本地铁价格相等,中国人是愿意用山西熟铁而不用进口的欧洲铁的。”③Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903,p45.可见,当时自西方进口的货物并没有大量涌入山西,改变当地人的购买习惯和生活状态,但却再相当程度上影响了传统手工业的发展。

山西出口外省的商品以煤、铁为大宗,其次是本地的特产,如忻州的木制品、太原的水果,再次是他省商品经山西再运往口外的蒙古地区的货物,如南方的茶。进口外省的商品中以粮食、棉花等衣食和生活用物为主。李希霍芬在日记中很困惑,“很难分析这里是如何保持贸易平衡的……与进口的大米、茶叶、糖和其他物品相比,卖出的商品数量根本不值一提。唯一挣钱的来路,据我所知,就是山西商人积累的资本以及和蒙古部落、中亚做生意赚取的利润。这种输入和输出的不平衡导致的结果就是,北方人生活很穷苦,只够活命而已。”①[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第418-419页。这反映了当时山西人财富的两极分化,一面是晋商在“太原平原大量建造着昂贵的建筑群落”②Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903,p138.,另一面却是大多数百姓却生活在仅够生存的贫困之下。

当时山西主要的运输方式是使用畜力,最常见的驴和骡子,骆驼是来往于蒙古和山西北部的主要畜役,因为路面质量差马匹比较罕见。恶劣的交通条件让人们被迫使用更多的畜力,然而许多可耕种的土地所产出的东西被用来饲养这些牲畜,成为造成贫困蔓延的原因之一。③[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第420页。

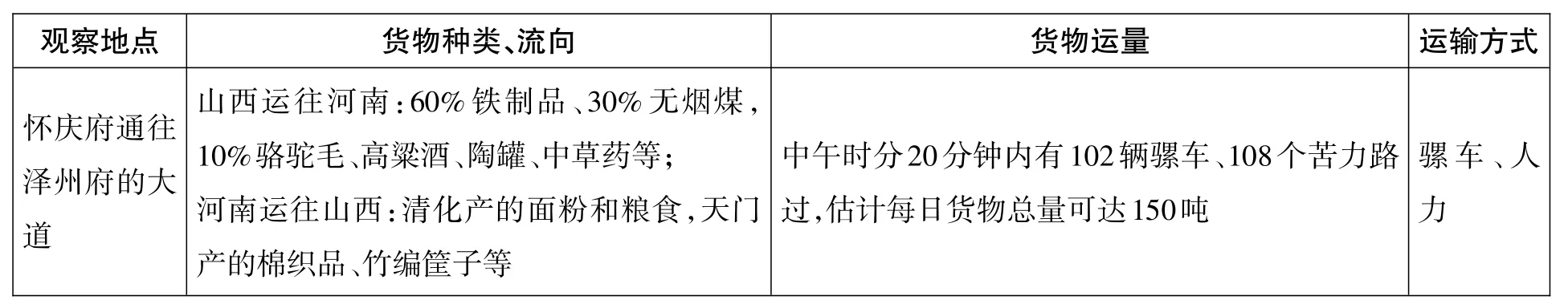

(四)农业和物产

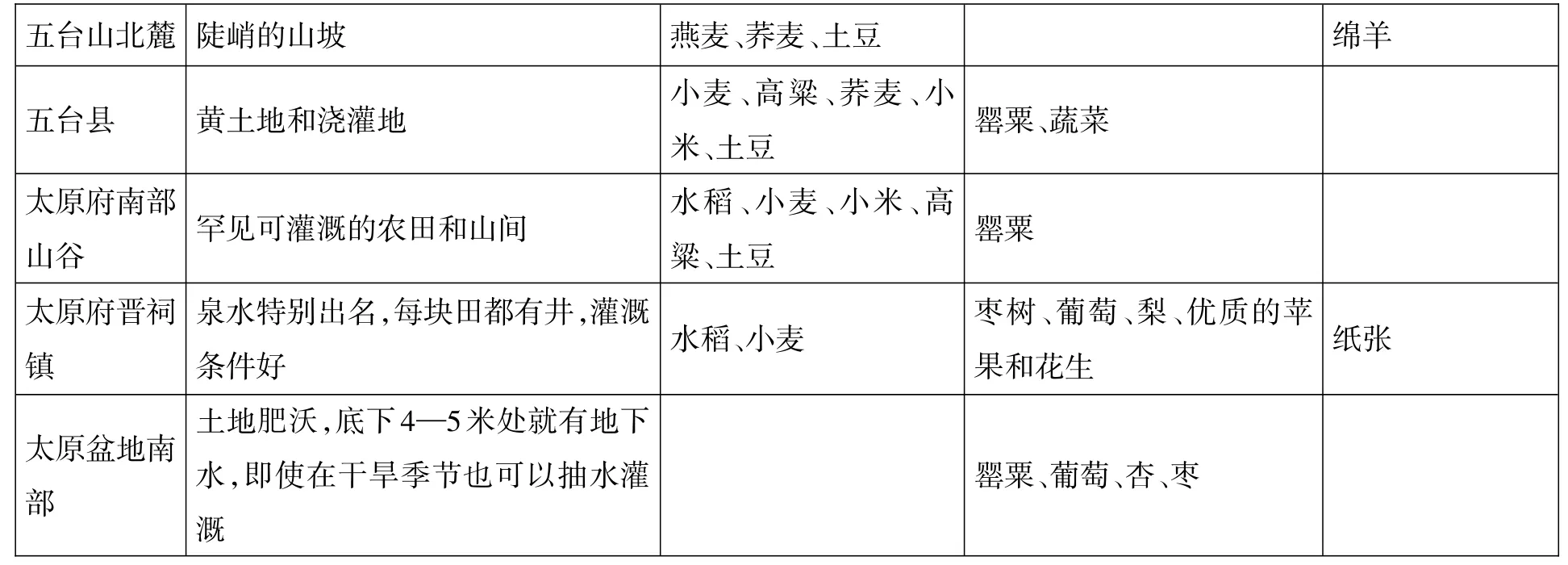

身为地质学家的李希霍芬在考察中自然不会遗漏对当地农业自然条件及农作物和其他物产的观察和记录。笔者将其旅行日记中所记录的相关情况整理如下:?

表4 李希霍芬在山西考察的农业和物产情况

资料来源:[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第369-415页、第553-592页。

众所周知,气候、地形、海拔、土壤等自然条件决定着农作物的种类、产量。李希霍芬了解到,山西南部的农作物生长条件优于北部,霍山以南的临汾、运城盆地的耕作周期能达到两年三熟,其他地区每年只能收成一次,每年有大量小麦、棉花、烟草、玉米、高粱、水果从南部运往北部。①Ferdinand Freiherrn von Richthofen,China.Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter studien,2Bd,Berlin:Verlag von Dietrich Reimer,1882,p480.荞麦、燕麦、薯类等是山西北部和山区能够种植的主要作物,极少数灌溉条件好的谷地有水稻种植。经济价值更高的水果的种植集中在中条山北麓和太原盆地,两地都有着便利的灌溉条件和稳定的销售市场。另外值得一提的山西的盐业,山西是当时国内的第三大产盐省,解州的盐池供应着陕西、山西北部、甘肃和河南。忻州的山谷中、太原府、平阳府等盐碱程度高的土地中也生产质量很差的盐,售价低廉,一般只有穷人才用。②Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903,p135.

李希霍芬认为:“山西地表土壤的形成经历了相当大的变化。肥沃的土壤少量存在于河谷地带既便于灌溉又没有盐碱化的地方,这样的地方只占到该省面积的百分之一左右,还有的农作物种植在开垦的便于浇灌的黄土梯田上。”③Ferdinand Freiherrn von Richthofen,China.Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter studien,2Bd,Berlin:Verlag von Dietrich Reimer,1882,p479.黄土壤多孔疏松的土质使其易于耕作,土壤本身有着足够的肥力,黄土对于山西的农业的重要性不言而喻。④Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903,p124.进一步而言,黄土肥力的发挥相当依赖于水资源的多寡,人们大部分时候只能“靠天吃饭”。他回忆道:“我在1870年感受到的是整个地区都非常干燥,庄稼枯萎,只能看到大片皲裂的黄土,但是一年半后我再次来到这里时,情况完全扭转了,1871年夏天大量的降水使得当年农作物丰收,人们沉浸在收获的喜悦当中。”⑤Ferdinand Freiherrn von Richthofen,China.Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter studien,2Bd,Berlin:Verlag von Dietrich Reimer,1882,p479.

在经济作物方面,尤其值得注意的是在当时山西种植泛滥的罂粟、烟草和大麻,然而这些作物的泛滥并没有带来任何经济效益,反而导致了当地的贫困。首先,种植和购买这些作物付出的经济代价很大。李希霍芬观察到“在当地,罂粟被种在最肥沃、灌溉条件最好的地里,而这些肥沃的土地原本可以出产更多的粮食和其他经济作物,这里的鸦片质量很好,劲道很大,价格可以卖到一般鸦片的三倍,但是当地人并不往外卖,都自己吸食了,甚至这还不够,得从临近省份买进很多鸦片才行。”其次,人们吸食鸦片成瘾,深深毒害了人们的身体和精神。“在山西,当地人抽习惯了劲道大的鸦片烟,觉得劲道小的根本没有滋味,所以价格再便宜,他们也不会购买……只有那些钟爱劲道大的鸦片烟的人,尤其是习惯吸食印度鸦片的人,身体才会变得羸弱,像很多山西人那样丧失劳动能力。”因吸食鸦片造成的劳动力的损失在山西表现得尤为明显,“在山西很多地方,我可以肯定90%的成年男子都吸鸦片……吸鸦片的都是干体力活的劳动阶层……鸦片使人懒散、不愿意干活,整个人都失去活力,精神松弛,上瘾之后就再也戒不掉了,直到最后所有财产都花在一杆烟枪上。”“在山西我一再听到因吸食鸦片而卖掉房子甚至老婆孩子的事情发生。”更糟糕的是,“虽然官府明令禁止种植鸦片,但是官员自身也吸食鸦片,如果真的执行禁烟规定也一定会引起百姓造反。”可以说鸦片这一顽疾已成为当时山西积贫积弱的一大原因。①[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第422-424,480页。

(五)衣食住行和风土人情

身为异国人的李希霍芬对当地的衣食住行和风土人情颇有兴趣,在他的日记和信件中,还会看到他旅途中对当地人生活状态的观察。

衣着方面,李希霍芬在山西北部留意到这里的人穿着不够“中国”得多,男人穿羊皮的短外套、夹克、裤子;妇女都小脚,穿着跟北京的女人一样:长裤短裙,一种灯笼裤裙装。可想这种穿衣风格很大程度上受到蒙古族的影响。饮食方面,他认为山西最美味的食物是面条,制作面条的技术堪称完美,街边常有制作面条的小面馆,专门的师傅先和面、然后饧面,将大面团切成很多小份后开始抻面,抻好的细面条直接放在锅里煮,煮熟后用筷子捞出,最后浇上卤子,这样的做法与百余年后的今天实在别无二致。饭馆里还有各式炒菜,主要配料有猪肉、豆子、豆腐等,一般还会卖些煮熟的鸡蛋、栗子或者干果。饮食与当地的农作物种类息息相关。燕麦是晋北山区的主食,莜面窝窝在当地销量惊人。在晋南的闻喜县,李希霍芬吃到一种非常好吃的“面包”,很可能以当地小麦为原料制成的山西馍。②[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(下),北京:商务印书馆,2016年,第553-555、564、588页。居住方面,李希霍芬留意到两种具有山西特色的景象:一是太原盆地中大批成片的建筑群落,也就是晋商大院③Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903,p138.;二是在黄土坡上挖出的窑洞,他在山西初见黄土窑洞时即为这一独特建筑所震撼。由于黄土松散的一致性,性质比较稳定,当地人便倚靠黄土挖出洞穴,用烧砖固定砌成拱形,在洞口挖出一扇门及左右两扇窗户,最后将所有房屋互相连接使结构更稳定,窑洞外部往往还设有围墙、大门等。④Ferdinand Freiherrn von Richthofen,China.Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter studien,2Bd,Berlin:Verlag von Dietrich Reimer,1882,p486.这种聚集的房屋不仅局限在黄土坡上,平地上的人们也建造类似房屋,如果是在城镇,这样的窑洞往往会更多装饰。①[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第410页。

所谓“一方水土养一方人”,独特的生存环境造就着山西人的性格特点。在李希霍芬看来,山西人精于算计,是典型的实用主义者,具有代表性的就是晋商,李希霍芬描述道,“山西人通过敏锐的洞察力、精妙的算计、对经营事业的天生渴望以及长期以来的信誉,成为中国商业中的佼佼者,他们拥有中国最大的票号业务,主导着与蒙古各地的贸易,并为中国北方的贸易市场提供长期可靠的账房人才。”②Ferdinand Freiherrn von Richthofen,China.Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter studien,2Bd,Berlin:Verlag von Dietrich Reimer,1882,p485.“山西人非常精明,但是他们没有像其他行省的人那样被用在考取功名上,而是发挥他们擅长的计算和经营能力。”当时山西的重商精神甚至影响到了教育,李希霍芬发现“这里的学校教育比其他大多数省份都要普遍,因为做账、交易等活动可能需要基本的文化水平。我可以顺理成章将这种才能与性情联想到一起,即这里的居民是中国最古老文化的承载者。”山西人也有保守的一面,他们安土重迁,留恋故土,重视家业。无论是外出从事票号业务还是经商,他们的家庭始终在家乡,他们会每五年或十年带着积累的储蓄回一次家,老了以后会回到山西,如果客死他乡也会被运回家乡安葬在祖坟中。③[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第404-405页。

当时,深入中国内地的西方人实属分凤毛麟角,本地人对之前来过的西方人的印象很大影响着他们对李希霍芬的态度。泽州南村的当地人说曾经有个传教士来过这里“卖书”,给他们留下了不错的印象,很多人都买了他的书,所以当地人对李希霍芬一开始就展现出友好的一面。相反,在平阳府经常有人喊他们“洋鬼子”,他得知之前有两位传教士来过这里并没有赢得当地人的尊重,因此当地人对他们并不欢迎,“经常加以轻蔑的语言和保持相当的距离”。在东冶镇,原先有西方人在这里误伤了一个当地人,当李希霍芬到来时,当地人表现得很沉默,一副忧心忡忡的样子。地处偏僻信息闭塞地区的居民对西方人也比较友善,因为这些并没有先入为主的偏见。在蒲县深山中的矿井旁,这里的居民“除了那些赶着驴车来运煤的人外,他们几乎没机会见到其他人,但是面对我们,他们并不害羞,反而和我们聊得很好。”还有一些人曾经在北京做过店伙或者外出经商,自以为见过些市面,因此对李希霍芬故意表现得没那么好奇。④[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第379页、第390页、第371页、第395页、第373页。第二次进入山西后,李希霍芬还注意到大道旁客栈老板对于外国人的态度相比之前明显好转,他猜测这是由于西方廉价好用的商品赢得了他们的尊重。⑤Ferdinand von Richthofen:Baron Richthofen's letter 1870-1872,2ed,Shanghai,North-China Herald 1903,p138.由此观之,当时深居内陆的大部分山西人获取信息的范围在一县之内,现代的民族、国家意识尚未形成,相比政治,人们更关注与自己安全和利益息息相关的事情。

三、总结与评价

(一)李希霍芬对山西考察的结论和思考

纵观李希霍芬在山西的考察不仅在于地质学领域,更涵盖了农业、商业、手工业、交通、当地人的日常生活等社会经济的方方面面,对了解当时山西社会的发展情况留下了宝贵的资料。在他的描述中,山西蕴含着丰富的煤铁资源,储量巨大,便于开采,有着相当的经济价值。但是采矿、炼铁、铸铁等各个行业没有形成工厂式的规模化生产,工艺极其落后,延续了数百年的生产方式没有任何改进,无法转化为另一种更高级的形式,煤铁行业从业者大多是谋求满足生活的基本需求,而非追求利润最大化,产生了“内卷化”效应。除煤、铁以外,山西再无大宗出口的商品,反而仰赖外省粮食、棉花等生活物资的输入,形成了进口多出口少的贸易不平衡状态。这在很大程度上是由于农作物生产的恶劣条件,山西的山区占到全省面积的八成以上,平原地区的洼地又很容易沙化和盐碱化,黄土土壤十分依赖的降水又并不丰富。李希霍芬还观察到,很多山上的树木被人为地砍伐殆尽。①[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第421页。可以想到这与清末人口的激增有相当关系,无度的垦荒、砍伐森林,必然会导致水土流失,进一步挤压人们的生存空间,使更多的人陷入赤贫。由于复杂的地形造就的高昂运输成本以及鸦片流毒造成的经济损失更是无法估计。

李希霍芬认为当时中国的北方和南方相比几乎不具任何优势,“除了药材和棉花外,南方几乎可以完全不依赖北方生存。”他了解到更早的情况并不是这样,“像我这样的旅行者完全看得出这些地方以前是非常繁荣的,比如那些大点的城市都建有胸围的城墙,城里也有很多高大的房屋,那些市镇、村子还有恢宏的庙宇,以及宽阔的大道都显示出,北部这些行省曾经有辉煌的过去。”李希霍芬认为,“外国商品在某一地区的渗透和扩张金和当地老百姓的生活富裕程度有着密切的联系。”②[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第419页、第425页。言外之意即是南方和沿海城市的在与西方贸易、交流中较早地卷入了近代化进程,带动了当地的生产力发展和经济的繁荣,而中国北方特别是深处腹地的山西越来越处于落后的位置。

李希霍芬思考了如何阻止这一趋势继续发展,抛开宗教和政体不谈,经济上彻底的改革是关键,更明确地讲是发展交通和引入工业化生产。他建议在山西修建与海港城市相连通的铁路,“如果修了铁路,从山西出来的每一站都能成为煤炭的交易中心……煤炭的价值将大大增加,有活可干的人也大大增加……各地的小型贸易也会因此繁荣起来,那么会给那些人口众多的地区带来不可估量的好处。”钢铁业也会因为交通的便利被盘活,“或许山西的铁凭借廉价的劳力和廉价的原料能够占据其他地区甚至太平洋地区的市场。”当贸易网初步建立后,人们从赤贫中解救出来达到富裕程度后,“当地人也才会了解他们以前不知道的需求,这样才有了从其他地方进口更多商品的条件,进口的幅度才会提高。”这也就意味着被纳入了国内甚至国际市场。此外,他还认为“如果当地的制铁和煤炭业能够直接引入工业化生产,将更大幅度地推动商业的发展。或许随着时间的推移,北方将成为中国的工业中心。”①[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第426-427页。不得不承认李希霍芬的思考有着相当深刻的洞见,虽然他的估计有很大程度的乐观成分,但后来正太铁路的修建、列强和洋务派在山西筹办的早期近代工业等都按照他的设想一一变成现实。有些内容直至如今还有启示意义,“改革”二字在当今山西同样重要,依托当地资源优势,开发“一带一路”,引入先进技术促进产业转型,增加民众收入,扩大内需,以消费改革带动供给侧改革等等都是山西经济崛起的目标和方向。

(二)李希霍芬考察的价值与不足

近代史研究的史料浩如烟海,对微观史料的连环解读能够揭示事件发生的丰富内在,使历史呈现出本应有的生动,史料的追问可以分为三个方向:对史料制作者的追问、对史料文本的追问;对史料衍生性问题的追问。②张生:《无尽的追问:史料的连环解读——以南京大屠杀期间的爱德华·施佩林为例》,《社会科学战线》2017年第9期。上文已呈现了笔者对于解读李希霍芬在山西考察资料时衍生出的问题的讨论,在此过程中已经认识到李氏撰述的文本资料的重要价值。在这得益于他接受的良好学习和训练经历,具备一定的科学素养,表现在:第一,他事先规划考察路线,每到一处都会对照地图并加以订正,在《中国》一书中经常能看到他绘制的地层结构图、矿产分布示意图、风景地貌草图等,后来还出版了有44张地图组成的两卷本《中国地图集》。第二,李希霍芬在实地考察中已采用当时先进的冲击钻打眼的方式寻找煤炭。③薛毅:《李希霍芬与中国煤田地质勘探略论》,《河南理工大学学报(社会科学版)》2014年第1期。第三,他还重视走访当地人,在考察山西的制铁作坊时,尽可能要亲自前往探究一番。最后,李希霍芬在专业领域有着一定的归纳和理论概括能力,在怀庆府到平定州的旅行日记中记录有他对该地黄土思考逐渐成形的过程,即是后来众人皆知的“黄土风成说”。可以说李希霍芬是以近代科学方法考察山西地质的第一人。但客观而言,他的调查也是粗糙的,在山西的两次考察耗时两个多月,如要开展普查在时间上无疑非常紧张,很多情况下只是抽样调查后通过估计和推算得出的结论,例如他对山西煤铁储量的估计就大为失真,丁文江在1913年正太铁路沿线的调查中就推翻了李氏的估计。④丁文江:《有名无实的山西铁矿——新旧矿冶业的比较》,《丁文江文集》(第七卷),长沙:湖南教育出版社,2008年,第35-39页。而且李希霍芬并不会汉语,只能靠助手和当地人交流,因此也会造成一些考察上的不便。

(三)李希霍芬的角色再评析

以往的研究中,国内大多学者对李希霍芬的评价往往肯定其作为地质地理学学家在自然科学领域所作出的贡献,又指出他为西方列强开拓在华利益的“引路人”角色对中国造成的消极影响。回到历史场景中重新考察李希霍芬的所作所为及动机,可以发现:李希霍芬之所以千里迢迢来到中国进行长时间的考察工作有两大原因:一方面是出于地质工作的兴趣,希望在这次开拓性的考察中收获成果。李希霍芬自学生时代就梦想能前往欧洲人很少涉足的中亚地区考察,后来偶然的机会随普鲁士考察团来到东亚,这时他初步形成了对中国地质地理、风土人情的基本认识,激发了对中国这片西方地质研究未开发的“处女地”的兴趣。在山西的旅行中他感叹“这里对于一个地理学家来说简直就是天堂!”①[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第359页。相信如果没有十分的地质科研兴趣是很难忍受当时艰苦的工作条件的。另一方面则是经济条件和个人发展的考虑。李希霍芬来华的直接原因在于他不满于在加利福尼亚州生活和工作状态,迫于个人经济上的压力,他在获得了加州银行的资金支持后便毫不犹豫地前往中国。在中国的考察结束后,他在1872年5月至10月留在上海整理资料、写作文章。在近5个月的时间里,李希霍芬同家人的信件中表现出强烈的思乡之情,但是为了让“在中国的旅行转化成精神的与实在的资本”而不得不留在中国处理一些事情。他解释:“这事关我未来一段时间的人生,十分重要。此事的前景并非不利,但倘若我提早走人,那就没戏了,就会前功尽弃。我必须等着。”②[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(下),北京:商务印书馆,2016年,第719页。

19世纪中后期是欧洲民族国家构建的发轫期,贵族家庭出身的李希霍芬更有着强烈的民族国家意识。他在旅行中随身一面德意志国旗,常以德意志国家的利益考虑中国各地资源的“使用价值”。他两次撰写关于夺取舟山群岛作为“北德海军站和港口殖民地”的报告,向德国领事递交报告再转交给俾斯麦。③[德]H.施丢克尔著,乔松译:《十九世纪的德国与中国》,北京:读书·生活·新知三联书店,1963年,第81页。因此不能否认李希霍芬在考察时为德国国家利益着想的明显目的性,对于中国和中国人的看法,李希霍芬也抱有着复杂的心态。他天然地带着19世纪西方人基于当时强势的欧洲文明的种族优越感,对待中国普遍有轻视的态度。例如,在旅行日记中丑化中国人的看法随处可见,“愚蠢”、“懒惰”、“怯懦”似乎是他对大多中国人的刻板印象。他有着“强权即真理”的潜意识,与中国人发生冲突时,首先想到的是以武力相胁,如果行不通就报官府,官府害怕得罪“洋大人”而受到上级的惩罚,因而往往会偏袒西方人。李希霍芬还认为中国必须要有西方人主导开发才能实现近代化,“(中国北方的工业)必须由外国人来经营,并且按照他们的思路发展……尤其是在中国这样一个缺乏科学素养和商业精神的地方。”④[德]费迪南德·冯·李希霍芬著,[德]E.蒂森选编,李岩、王彦会译:《李希霍芬中国旅行日记》(上),北京:商务印书馆,2016年,第427页。但是也不能忽视,他对中国悠久的历史保持着相当的尊重,在沿途看到辛劳的苦力和贫苦的百姓时也会心生怜悯,通常情况下都能和当地百姓、官员和睦相处,甚至有时还能站在中国的立场上思考,正如上文引述的其对山西发展的建议。而这样复杂的心态实际上反映的是李希霍芬在民族国家、现代化等方面的“先在性”知识与在中国实地考察时的“实时性”知识之间产生的矛盾。