基于全过程出行的城市内部公共交通选择模型

2021-12-06王钰文

王钰文

(重庆交通大学 交通运输学院,重庆 400074)

在出行需求快速增长的阶段,仅依靠道路建设、智能交通等工程手段难以解决城市及区域交通发展的瓶颈问题,需从人的“心理-行为”视角解析交通系统现象、特征、规律,进而制定新的规则措施改善交通系统。该文基于全过程区域出行,根据城市内部公共交通出行行为影响因素,以乘客的需求为出发点,建立城市内部公共交通方式选择模型。

1 问题描述与建模

1.1 问题描述

全过程区域出行包括区域间出行与城市内部出行。传统的区域出行研究中,将城市作为节点,着重研究城市与城市间的出行方式分担与运输组织,未考虑城市内部出行间的相互影响。为此,该文基于全过程出行,探讨影响城市内部出行的因素,建立城市内部公共交通出行选择模型。

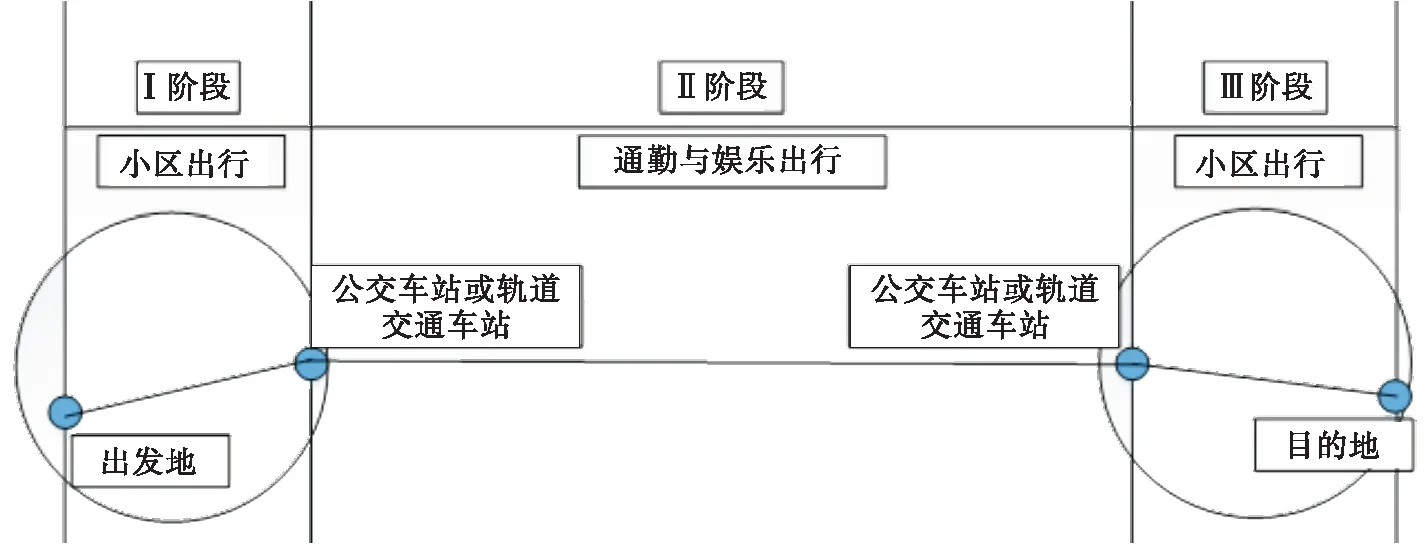

如图1所示,一次完整全过程区域的城市内部出行包括多阶段的出行服务及多种交通方式的组合。其中:阶段Ⅰ为小区出行,从家出发至就近的公交车站或轨道交通站点;阶段Ⅱ为出行者从就近车站出发,通过市内各种出行方式到达工作地、购物中心或对外交通枢纽站;阶段Ⅲ为返回到达小区出行,此刻小区为最终目的地,与阶段Ⅰ类似。

图1 城市内部出行阶段划分模型

不同阶段的出行方式选择需考虑价格、时间、舒适性等因素,即乘客从交通源头出发,无论是小区出行还是通勤与娱乐出行,都会存在多种交通方式,如轨道交通、常规公交、出租车、定制公交等,乘客追求的是高质量的出行模式,究竟何种交通方式更满足乘客的出行需求是现今有待解决的问题。

1.2 影响市内全过程出行阶段的因素

市内全过程出行阶段影响因素包括出行者属性和出行属性。前者侧重于考虑出行者的家庭规模、性别、年龄、职业、收入等;后者考虑出行方式特性,侧重经济性、准时性和便捷性(见图2)。

图2 城市内部出行阶段影响选择的关键因素

在出行者属性方面,必须优先考虑城市的社会建设和经济发展水平。一线城市人流密度大,车辆舒适感、路网密度、人口密度、通行能力等对于乘客的出行心理存在较大影响。二线及其他城市也会有相应影响因素,但远小于一线城市。在考虑城市社会建设和经济发展水平的基础上,应注重职业、年龄、收入、是否持有驾照、家庭规模大小等因素对出行的影响。例如对同一等级的城市,一般而言,业务员、推销员的汽车使用率高,因而他们的出行方式更多的是私家车出行,而较少选择公共交通方式。出行者的出行选择还会受家庭收入的约束,家庭支出越高,家庭轿车的保有率就越高,公共交通方式的利用率就会减少;家庭的总收入越高,会选择更快捷的方式如轨道交通出行,而收入较低家庭更愿意选择价格相对便宜的常规公交出行。

1.3 影响不同交通方式选择的出行者心理因素

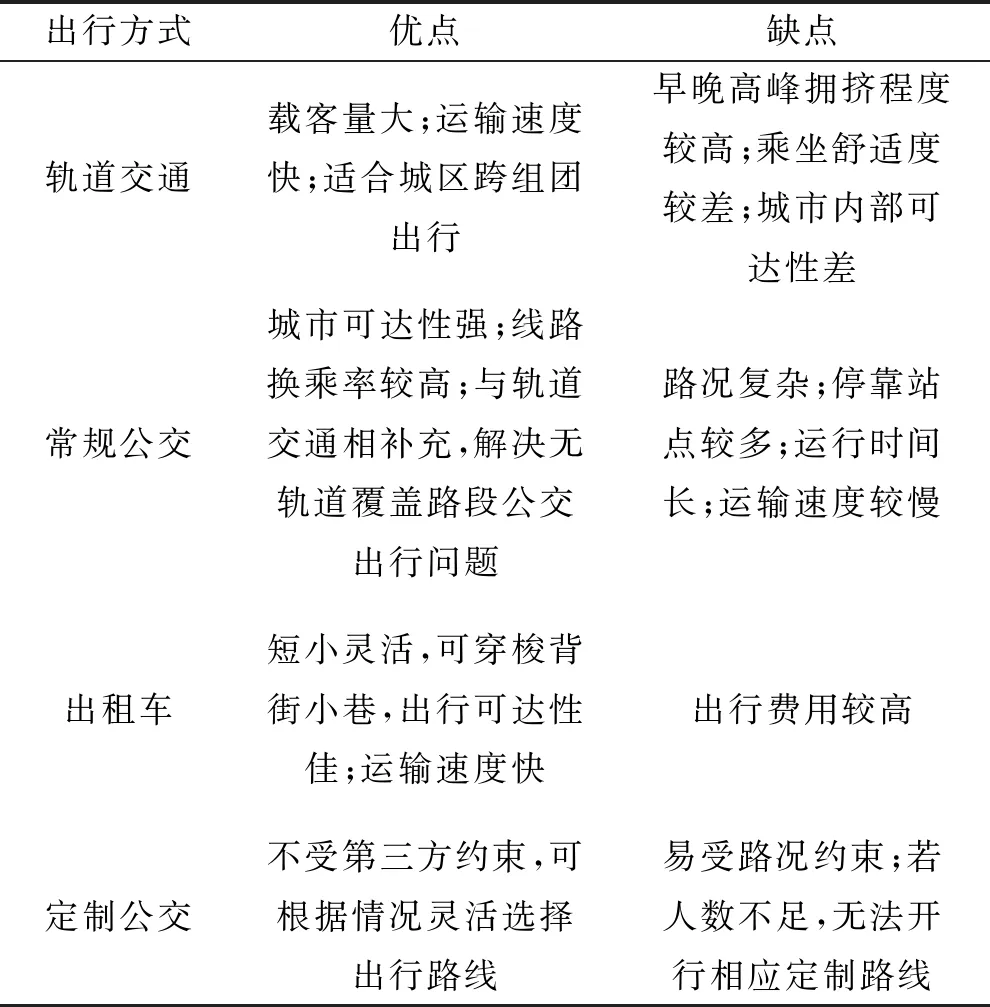

就基于全过程出行的出行方式特性(出行属性)而言,影响交通出行方式的心理因素主要有经济性、准时性和便捷性,乘客在选择出行方式时往往存在兼顾以上3种特性的心理。而每种城市交通出行工具的影响方式各不相同,在分析出行者全过程城市内部出行行为时,需考虑其优缺点(见表1),建立评价方式,为乘客的路径选择提供依据。

表1 城市内部主要公共交通出行方式优缺点比较

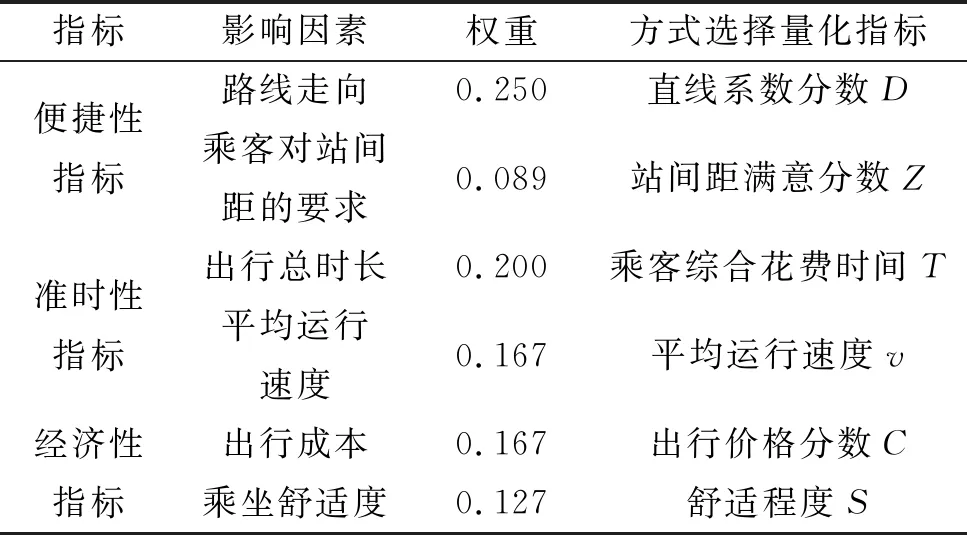

每种交通方式有其不同的特性,这些特性往往会成为影响全过程出行中城市交通属性(经济性、准时性、便捷性)的决定性因素。根据主观概率法设置不同交通出行方式的权重(见表2),其中:路线走向主要取决于路线的直线系数;乘客对站间距的要求视乘客的心理而定;出行总时长即乘客路途综合花费时间;出行成本即单次出行所花费用;乘客的舒适度为乘客所感受到的舒适程度。以旅客的出行时间与平均运行速度作为衡量准时性的指标,路线走向、乘客对站间距的要求为便捷性指标,出行总时长、平均运行速度为准时性指标,出行成本、乘坐舒适度为经济性指标。

表2 城市内部不同公共交通出行方式影响指标与关键因素

1.4 基于全过程出行的城市内部公共交通方式选择模型建立

国内外学者基于不同的研究目的和指标特征,采用多种回归方法(如Logistic回归、线性回归、负二项回归等)研究居民的出行选择方式。文献[2-3]总结了居民出行满意度的4种研究方法,分别为土地价格与交通可达性分析、住宅位置和交通联合模型、居民搬家前后的交通行为研究及将受访者报告的态度作为交通偏好指标研究。文献[4]总结了直接提问法、统计控制法、工具变量模型法等居民出行选择方法,认为纵向结构方程具有态度度量、多向因果及多时间点观测优势,考虑某一时间节点的拥挤程度、换乘时间、换乘次数等因素建立了不同分配模型,使其成为一种较理想的随机平衡处理方法。

下面基于全过程出行机理中影响出行阶段的心理因素,研究城市公共交通方式选择模型。设定分值Q满分为100,分数越高代表越易成为选择的路径。根据上述影响关键因素,得到如下表达式:

Q=0.250D+0.089Z+0.200T+0.167C+

0.167v+0.127S

(1)

假定研究的区域社会建设和经济发展水平一致,不考虑道路流对交通环境的影响。Z、T、S的分值通过问卷调查法得到,问卷设置见表3。

表3 问卷调查设计

对于上下行一致的路线,假设该路线从出发地至目的地的运营距离为l,空间距离为d,直线系数分数修正参数为αn,轨道交通的修正参数值为1.28,常规公交与定制公交的修正参数值为1.16,则该线路直线系数分数D为:

D=100αnd/l

(2)

城市内部交通仅作为连接人们日常活动的方式。低廉的出行价格有助于降低出行成本,同时对公共交通出行方式的选择具有较强的引导性。假设线路出行实际价格为f,线路最低出行所花价格为fmin,公共交通的出行价格分数C与实际价格的关系为:

C=100+fmin-f

(3)

假设某条公共交通路线实际平均运行速度为va,最大平均运行速度为vmax,l代表某种交通方式路线从出发地至目的地的运营距离,tmin代表最短出行时间,则该线路运行速度分数v为:

v=100va/vmax

(4)

vmax=l/tmin

(5)

2 实例分析

以重庆交通大学至较场口为例,该出行为城市内部全过程出行中的Ⅱ阶段,属于通勤或娱乐出行。目前主流的公共交通出行方式有两种:一是乘坐轨道交通3号线从重庆交通大学站出发,在两路口站换乘1号线至较场口站;二是乘坐308或313路公交车从七公里公交站出发,至终点站磁器街。2条路线上下行走向一致。

乘坐轨道交通的优势是不受道路环境影响,运输速度快、到点准时,能解决大运量乘客跨区域的出行难题。但其出行成本较高,从重庆交通大学出发需经历一次换乘且需花费更高的价格;车厢拥挤程度较大时乘客舒适性会显著降低。相较于轨道交通,乘坐公交车停靠站点较多,运行速度慢,发车间隔不均衡,受路况波动较大。但在同目的地状态下路线的可达性好,不用进行站点换乘,且价格更低;平峰阶段公交乘坐人次较少,乘客的舒适程度增强。2种出行方式下各影响指标对比见表4。

表4 轨道交通与公交出行方式关键指标对比

共发放调查问卷149份。为保证乘客有效问卷选项数据的可靠性,运用SPSS软件进行问卷效度检验,结果显示:KMO值为 0.865>0.6,Sig值<0.01,问卷具有良好的效度。轨道交通与常规公交两种出行方式影响分值见表5。

表5 轨道交通与常规公交两种出行方式影响分值比较

重庆交通大学地铁站至较场口地铁站的直线距离为7.4 km,公交运营距离为9.4 km,最大平均运行速度为25 km/h;轨道运营距离为11.1 km,最大平均运行速度为50 km/h。按式(1)计算对应项的分值,得到轨道交通与常规公交两种主要出行方式的综合分数分别为87.557、86.575。在相同的出行路线下,不考虑道路环境变化对交通造成的影响,多数乘客更乐意选择轨道交通出行。

3 结语

基于全过程出行模式,以影响城市内部公共交通出行方式选择的因素为研究对象,分析影响市内全过程出行阶段因素与影响不同交通方式选择的出行者心理因素,比较常见公共交通工具的优缺点,建立城市公共交通方式选择模型,并以重庆交通大学站至较场口出行路线为例进行分析,说明出行者在选择交通方式到达目的地时应考虑各种交通方式的优缺点与影响因素。

该文仅从理论定性的角度对影响因素进行静态指标研究,对各种影响因素之间的相关性分析不足。虽然建立了理论模型,但各项影响指标的权重及分数设置偏主观化,且建立的模型仅适用于同一等级的城市。影响程度除取决于静态指标出行条件的影响因素外,还应结合更多的动态指标与数据进行分析,如根据道路网中的流量变化得到城市内部交通路径选择的影响因素,从动态上建立最佳出行选择方式模型。