促进还是抑制?受教育水平对生育意愿的影响及内在机制分析

2021-12-06王一帆罗淳

王一帆,罗淳

(云南大学 经济学院,云南 昆明 650504)

1 引言

自上个世纪80年代以来,中国实行了严格的控制人口数量的计划生育政策。在过去40年里,这一政策有效释放了人口红利,同时也带来了生育率低迷、老龄化加速、劳动力短缺、性别比失衡等一系列人口问题[1]。1995年以来,中国总和生育率一直维持在1.7以下(1)来源于世界银行中国总生育率https://data.worldbank.org.cn/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=CN,显著低于2.1的生育“更替水平”。2014年以来二孩政策全面实施,中国进入“后计生”时代,然而生育政策的转变并没有改善生育率持续下滑的状况。统计数据显示,历经2016年1786万的“出生高涨”后,新出生人口已连续三年缩减(2)国家统计局数据显示,2017年中国全年出生人口1723万,较2016年减少约63万,2018年出生人口1523万,较上年减少约200万,2019全年出生人口1465万,较2018年减少约58万。。中国面临着陷入“低生育率陷阱”的极高风险[2]。鉴于此,在“后计生”时代探究低生育困境背后的成因及作用机制,为中国人口与经济社会的可持续发展谋求新的政策支持具有重要意义[3]。

生育意愿作为预判生育行为的重要参考指标,在影响生育意愿的众多因素中,受教育水平被视为重要因素之一。2016年中国义务教育阶段已基本消除性别差异,高中阶段性别差距缩小,女性接受高等教育比重进一步提高,普通本专科女性占比和研究生女性占比均已超过男性(3)来源于2016年《中国妇女发展纲要(2011-2020年)》统计监测报告,普通本专科女生占52.5%,高等教育在校生中女研究生占50.6%(http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201710/t20171026_1546608.html)。女性受教育水平提高已经成为国内过去十几年引人注目的一个人口特征。女性是生育意愿与生育行为决定的最直接承担者[4],为此,本文利用中国综合社会调查数据CGSS,旨在回答两个问题,一是女性教育水平提高对其生育意愿会产生何种影响?二是受教育水平提高影响生育意愿的内在机制是什么?探寻生育率变动的相关传导机制。据此,本文采用Poisson模型检验女性受教育水平对生育意愿的影响,并使用倾向得分匹配对内生性偏差予以纠正,识别教育水平对生育意愿的因果效应。同时,根据现有文献归纳受教育水平影响生育意愿的可能渠道,逐一利用中介效应模型进行检验,旨在深入探讨受教育水平对生育意愿的影响。

与现有文献相比,本文在研究内容和研究方法上有所创新。在研究内容上,国内相关文献多数将受教育水平作为控制变量纳入分析,关于受教育水平与生育意愿之间内在理论机制的探讨集中于理论层面,从实证角度考察教育水平对生育意愿的作用机制比较少见。本文将受教育水平对生育意愿的影响分为劳动收入效应、性别平等效应、偏好效应和推迟效应四个方面,从实证层面给出经验证据,采用中介效应模型对四个间接传导机制进行检验和分析。在研究方法上,国内现有文献鲜有解决内生性问题。本文采用倾向得分匹配,更为有效地克服估计偏差,从而识别受教育水平对生育意愿的因果效应。

2 文献回顾:受教育水平如何影响生育意愿

国内一些实证研究表明教育水平提高对生育意愿有显著抑制作用[5-6],也有研究表明教育水平提高会促进女性二孩生育意愿[7],同时还有研究认为女性受教育水平与二孩生育意愿呈“U型”曲线关系[8]。受教育水平与生育意愿间作用的理论机制是复杂的。本文着重梳理受教育水平通过劳动力市场、性别观念、个人偏好以及初婚年龄对生育意愿产生的影响。

首先,受教育水平对个体劳动收入具有积极的显著影响,而劳动收入被公认为影响生育意愿的一个关键因素。受教育水平会直接影响劳动市场收入,从而对个体生育意愿产生间接影响。有研究指出,劳动收入增加会释放收入效应,增加孩子数量,激励生育。根据婚姻同类匹配理论,人们倾向于选择与自己各方面条件相似的配偶[9]。基于此,受教育水平较高的个体其配偶的受教育水平也会较高,带来家庭收入增加,预期的家庭经济风险降低,生育率会提高[10]。但是数量收入弹性通常比质量收入弹性小,收入较高的夫妻在孩子质量与数量的权衡中会更偏好孩子素质的培养,从而增加每个孩子的人力资本投资费用,减少孩子数量[11-12],削弱收入效应带来的生育率提高。同时,劳动收入增加也会产生消极的替代效应。根据贝克尔时间分配理论,受教育水平提高带来的收入增加,意味着闲暇时间减少,女性生育的时间成本也会增加[13],从而生育的经济成本和时间成本的累积可能会降低女性生育意愿。一项韩国的实证研究发现更可观的劳动收入是造成韩国高等教育对生育率产生抑制作用的重要机制,使生育可能性平均下降23个百分点[14]。

其次,受教育水平通过影响家庭性别观念,进而影响生育意愿。在家庭性别价值观念形成的过程中,受教育水平起到非常重要的作用。有研究表明,与受教育程度较低的女性相比,受教育程度较高女性的劳动参与率提高往往转化为家庭中讨价还价能力的提升,有利于促进家庭内部更平等分工[15]。当丈夫承担家庭成员照料与家务劳动的时间增加,女性面临的工作与家庭间的冲突会减少,可能正向激励生育意愿[16]。与之相反,当家庭性别分工不平等时,会对女性生育意愿起到负向抑制作用。还有研究认为家庭性别关系与生育率呈U型关系,在性别角色传统和性别角色平等的家庭中生育率更高[17]。

其三,受教育水平通过影响个人偏好进而影响生育意愿。随着社会经济的发展和现代化进程的推进,婚育行为经历了家庭集体决策到个体自主选择的过程,越来越强调个人主义的彰显,而追求个人价值实现的偏好会使个体结婚时间推迟并使生育意愿降低,对生育行为具有负向抑制效应[18]。教育水平往往与自由平等的价值观相关,教育水平较高的女性提高更可能追求个人事业发展从而推迟结婚和生育,使得生育意愿下降。

此外,受教育水平还会通过影响初婚年龄进而影响生育意愿。由于教育的禁闭效应(incarnation effect),关于受教育水平与初婚年龄的研究中,不少研究均表明受教育水平对初婚推迟具有显著的正向影响[19-20]。在中国,受传统婚育伦理观念的影响,非婚同居和婚外生育是与伦理道德相背离的,初婚推迟,意味着生育时间延迟,女性生育期缩短[21]。女性错过最佳育龄时期,可能导致女性主动下调生育意愿。同时,初婚年龄的早晚可反映女性对传统婚育观念的认可程度。初婚推迟,说明女性的传统观念较淡,更有可能持有自主选择生育的现代生育观念,会对生育意愿造成负面影响[22]。基于中国的调查数据发现,女性初婚年龄越大,其意愿生育的孩子数量越少,初婚推迟对生育意愿具有显著的消极作用[22-23]。

综上所述,受教育水平可以通过劳动力市场、性别观念、个人偏好以及初婚年龄对生育意愿释放出双重效应,由此可能导致使用不同样本或不同方法得出的教育水平对生育意愿的影响方向不确定。本文将这四条机制分别总结为劳动收入效应、性别平等效应、偏好效应和推迟效应,并以此实证检验教育水平对生育意愿的影响机制。

3 数据与方法

3.1 数据来源

本文所使用的数据主要来自中国综合社会调查数据(CGSS)。结合本文研究需要,本文选择2015年的数据进行研究(4)鉴于后续机制效应分析中的主要变量家务劳动时间仅CGSS2015包含,故主要以CGSS2015为主进行分析。,并结合CGSS2013和2017年数据做稳健性分析。CGSS2015调查数据覆盖了全国28个省级行政区的478个村居,共获得样本量10968个。借鉴已有文献,考虑到再婚家庭生育意愿的复杂性,只保留初婚有配偶的家庭[24],并剔除初婚年龄在18岁以下的异常值样本[25],将研究对象限定为年龄在20-49岁育龄女性。进一步,由于本文关注的核心变量生育意愿存在缺失值和异常值,本文借鉴何明帅和于淼(2017)的做法[26],将该问题回答为“拒绝回答”、“不知道”和“无所谓”等非数值型的样本剔除(5)虽然有研究表明非数值型的生育意愿多与低受教育水平、经济不发达地区有关,剔除“拒绝回答”、“不知道”和“无所谓”可能造成样本选择偏差(Endale Kebede et al.,2021)[28]。但,本文保留初婚有配偶、在18岁以后结婚且年龄在20-49岁的样本后,涉及生育意愿的问题中,非数值型的回答有“拒绝回答”、“不知道”和“无所谓”三类(回答“超过两位数”的样本年龄均超过50岁),仅占总样本的0.82%,占比较小,剔除后不会影响本文结论。考虑到多数研究会剔除此类样本,故本文选择剔除。,并借鉴朱明宝和杨云彦(2017)[27]对生育意愿进行99%分位的缩尾处理(6)缩尾处理前,生育意愿的取值为0-8,分别占比为0.73%,20.45%,70.99%,6.00%,1.45%,0.24%,0.05%,0.05%和0.05%;缩尾处理后,生育意愿的取值为0-4,各占比0.73%,20.45%,70.99%,6.00%和1.84%。。最终得到样本规模2068个。

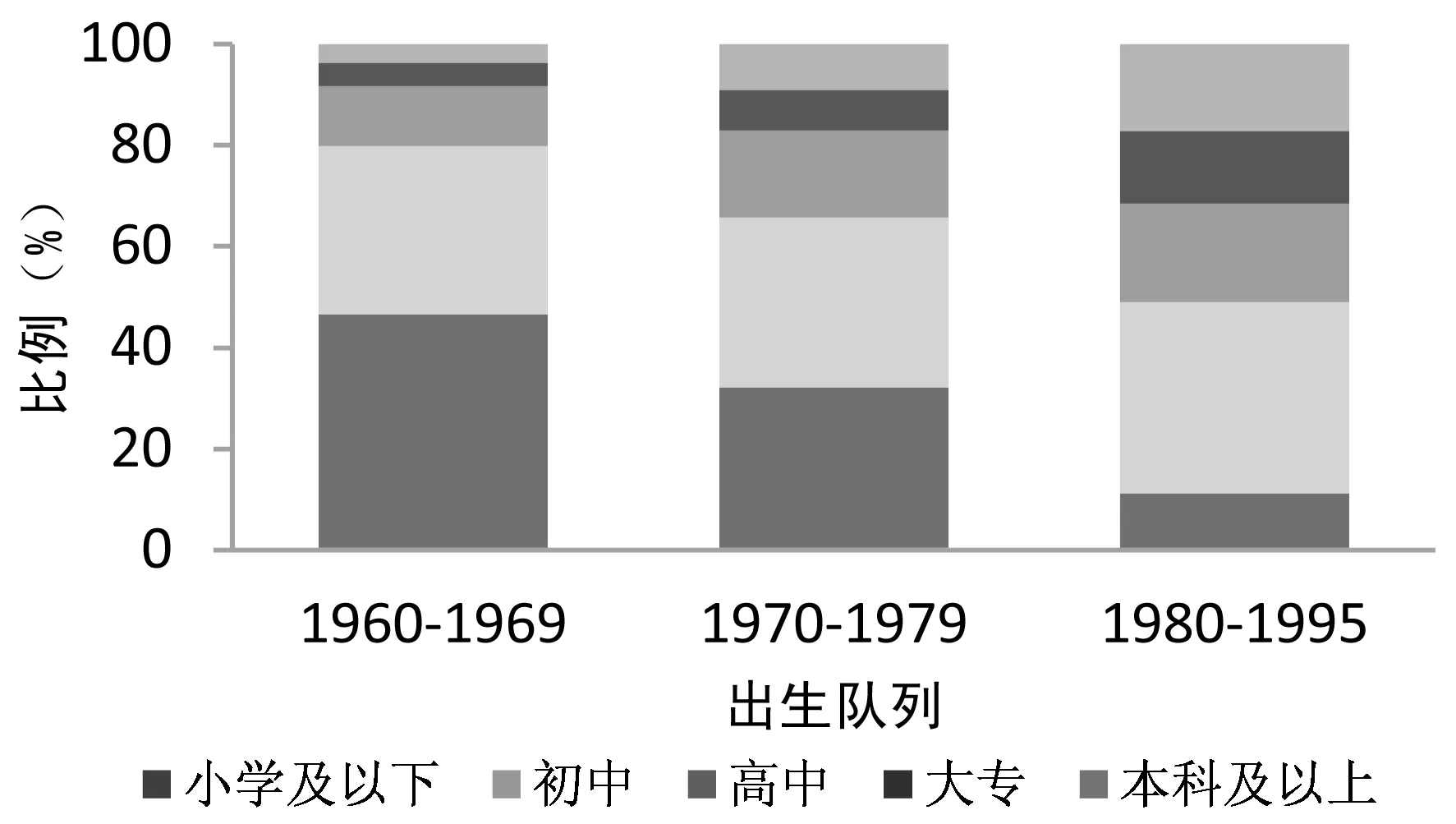

图1 不同出生队列女性受教育水平的变化

3.2 变量定义

关于生育意愿,根据问卷中“如果没有政策限制的话,您希望有几个孩子?”进行变量设置。本文直接按照受访者回答的数目来取值,在0-4之间分布。20-49岁的育龄女性绝大多数女性意愿生二孩,达到所分析样本的71%,“想生一个孩子”的女性占20.45%,“意愿生三个孩子及以上”的女性占比不及10%,“不想生孩子”的仅占了0.73%。

关于教育水平,根据CGSS2015中“您目前的最高教育程度(包括目前在读的)”,并按教育年限赋值衡量,文盲、小学、初中、高中及同等学历、大学专科、大学本科和研究生及以上依次赋值0、6、9、12、15、16和19。从图1看出,80和90后只受过小学及以下教育的女性比例相较于70和60后明显大幅降低,而80和90后受过初高中教育的女性比例超过了一半以上,相较70和60后大幅增加。同时,80和90后受过大专以上教育的女性比例超过了30%,比70后和60后分别高14%和23%左右。(7)由于筛选后的样本中90后的样本量较少,所以将其与1980-1989年的出生队列合并。下同。

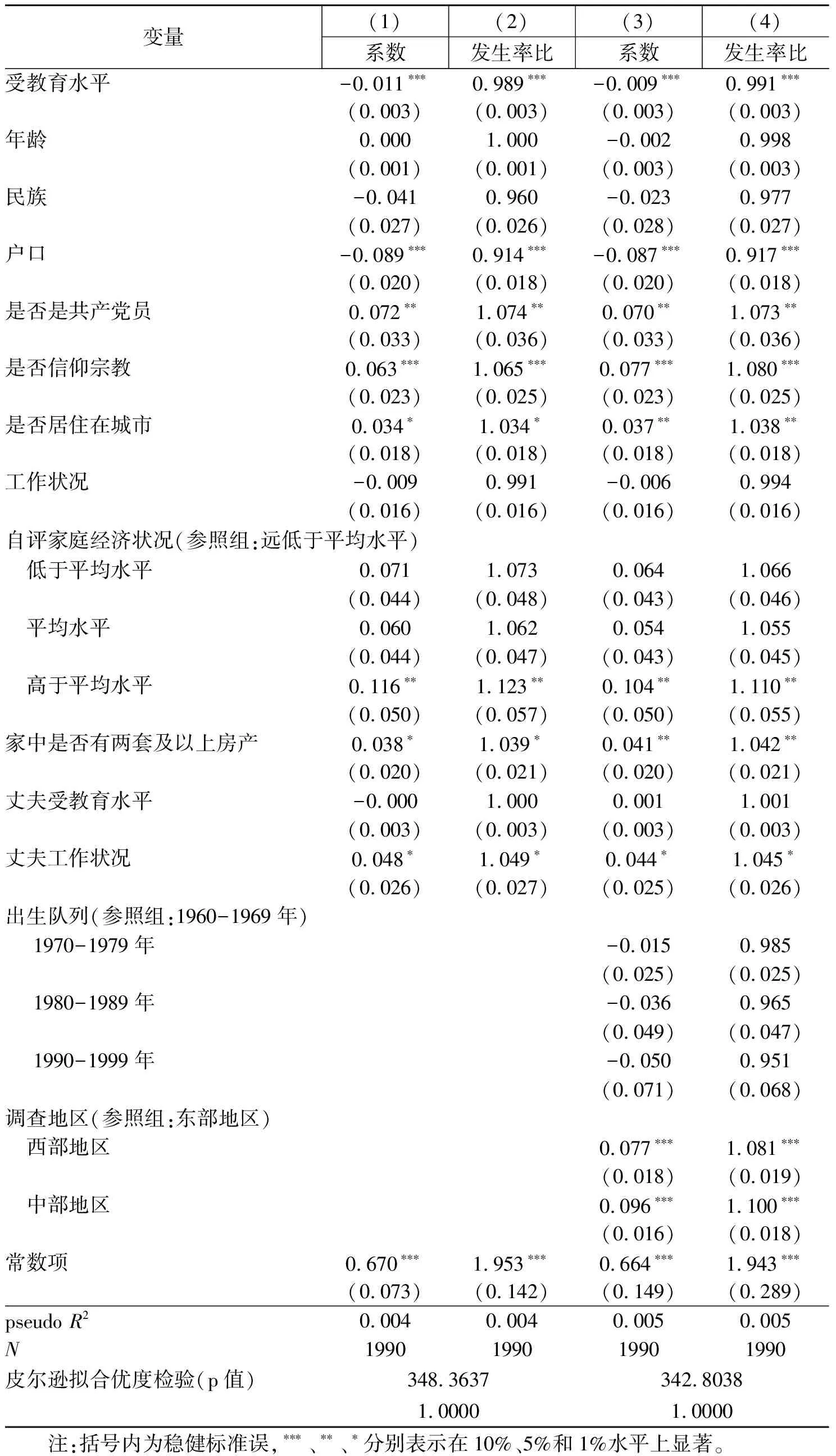

图2 不同出生队列和受教育水平下平均生育意愿数量的变化 资料来源:图1和图2均为作者根据CGSS2015计算绘制

为了观察不同受教育程度的女性生育意愿的差异,本文绘制图2。可以看出,随着受教育水平提高,育龄女性平均的生育意愿呈下降态势,这一特征在1970年以后出生的女性群体中更为明显。同时,随着出生队列推移,20-49岁已婚女性平均的生育意愿数量在降低,从60后的1.92下降到80和90后的1.85。受过大专和本科及以上教育的女性平均意愿生育数量从70后的1.81和1.77分别下降到80、90后的1.71和1.75。

此外,为了减少遗漏变量偏差,本文还控制了其他影响生育意愿的因素,包括个人特征变量和家庭特征变量,主要有年龄、民族、户口类型、党员、宗教信仰、居住地类型(城市或农村)、丈夫受教育水平、丈夫就业状况、家庭经济收入水平、家庭房产状况。本文还加入了调查地区类型(东部、中部或西部)和出生队列的分类变量以控制调查地区类型以及出生队列的异质性。表1列出了本文分析中主要使用的变量及其统计性描述。

3.3 计量模型设定

由于本文因变量生育意愿是计数型变量,“意愿的生育数量”,适用于泊松模型和负二项模型。当被解释变量的方差大于期望时,一般采用负二项回归模型。本文因变量的方差小于期望,依据最大似然比检验判定选用泊松模型(8)最大似然比检验(LR检验),显示Prob>=chibar2=1.000,接受不存在过度分散的原假设,使用泊松回归。。考虑到生育意愿数据中零值占比较少,仅0.73%,不考虑零膨胀泊松和零膨胀负二项回归。泊松模型的具体设定分别如下:

(1)

λi=E(fdesirei│edui,xi=exp(Xi′β)

(2)

表1 主要变量定义及描述性统计

其中,fdesirei是生育意愿(取值0-4),Xi指各解释变量,包含核心解释变量edui和其他控制变量xi,λi>0为泊松到达率,表示事件发生的平均次数,由各解释变量所决定。

4 实证结果与讨论

4.1 基准回归结果

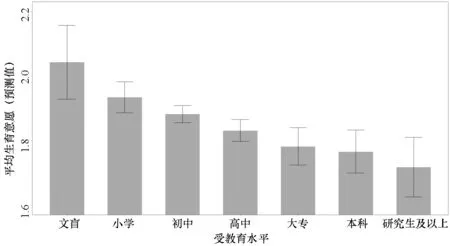

表2汇报了使用泊松模型估计女性受教育程度对生育意愿的影响结果。根据表2最后两行的Pearson拟合优度检验,发现不具有统计显著性,说明泊松模型拟合较好。表2第(1)列仅加入了个体特征变量和家庭特征变量,发现随着女性受教育水平提高,意愿生育数量随之减少。为便于系数解释,第(2)列列出发生率比,其他变量保持不变的情况下,女性受教育水平增加1单位,平均生育意愿变成原来的0.989倍。即女性受教育年限每增加1年,平均意愿的生育数量降低1.1%。第(3)列在此基础上加入出生队列变量和调查地区特征变量,本文关注的核心,女性受教育程度对生育意愿的负面影响依然显著存在。第(4)列显示,给定其他变量下,女性受教育水平增加1单位,平均生育意愿变成原来的0.991倍。即女性受教育年限每增加1年,平均意愿的生育数量降低了0.9%。当女性受教育水平从初中提高到本科,平均意愿的生育数量降低6.1%(9)也可根据下文图3中各教育程度的生育意愿数量预测值计算,等于1.766/1.882-1。。同时,从个体特征看,农村户籍、信仰宗教和居住在城市的女性意愿子女数量显著更多;从家庭特征方面看,家庭经济状况高于平均水平家庭的女性生育意愿显著增加,并且家中拥有两套及以上房产会显著提高女性生育意愿。从配偶特征看,丈夫有工作会显著提高已婚女性生育意愿。从出生队列和地区看,与出生于上世纪60年代的女性相比,70后、80后和90后的生育意愿下降,不过在统计上不具有显著性。与东部地区女性相比,中西部地区的女性生育意愿数量显著增加。

表2 受教育水平对生育意愿影响的泊松回归结果

为了更直观地观察女性受教育水平对生育意愿的影响,根据表2第(3)列泊松模型绘制不同受教育程度下女性平均意愿生育数量,如图3。可以看出,女性受教育程度的提高会导致意愿生育的子女数量下降。在其他所有控制变量均取均值并保持不变的情况下,没有受过教育的女性意愿生育数量的预测值为2.043;小学女性平均意愿的生育数量已经跌破2,为1.934;初中女性意愿的生育数量预测值下降到1.882,大专及以上女性意愿的生育数量已经跌破1.8,最高教育程度为本科的女性意愿生育数量的预测值下降到1.766,受过研究生及以上教育的女性意愿生育数量预测值又在此基础上下降到1.718。

4.2 稳健性分析

图3 受教育水平对女性平均生育意愿的影响差异

本文从缩小样本范围、更换模型估计和更换调查数据三个方面做稳健性检验,见表3。第一,加强对育龄女性的年龄限制,删除60年代出生的女性,只保留年龄在20-40岁处于生育高峰期的女性,采用泊松模型估计的结果发现女性教育年限增加对生育意愿的抑制作用依然显著存在。第二,由于样本中回答的生育意愿是离散变量,现研究有将其视为计数变量,如前文所设运用Poisson模型,也有将其视为有次序的分类变量[29][30]。本文接下来对被解释变量生育意愿重新设定(1代表“不想生育”,2代表“想生一个孩子”,3代表“想生两个孩子及以上”),并根据被解释变量是有序分类变量,采用Ordered Logit模型分析。发现,女性受教育水平仍显著降低了生育意愿。第三,本文将数据拓展为CGSS2013、2015和2017年三期混合截面数据,使用泊松模型分析。控制年份效应后,三期调查数据仍显示受教育程度会抑制女性生育意愿。综上,女性受教育水平提高对其生育意愿有显著负面影响,进一步论证了结论的稳健性。

表3 稳健性检验结果

4.3 内生性

鉴于一些不可观测因素的存在,有可能同时影响到个体生育意愿和教育水平,导致基准模型回归中发现的不同教育水平间的生育意愿差异可能并非由教育水平的不同而产生,而是归因于其他影响教育水平的不可观测的特征因素,造成样本自选择偏误。

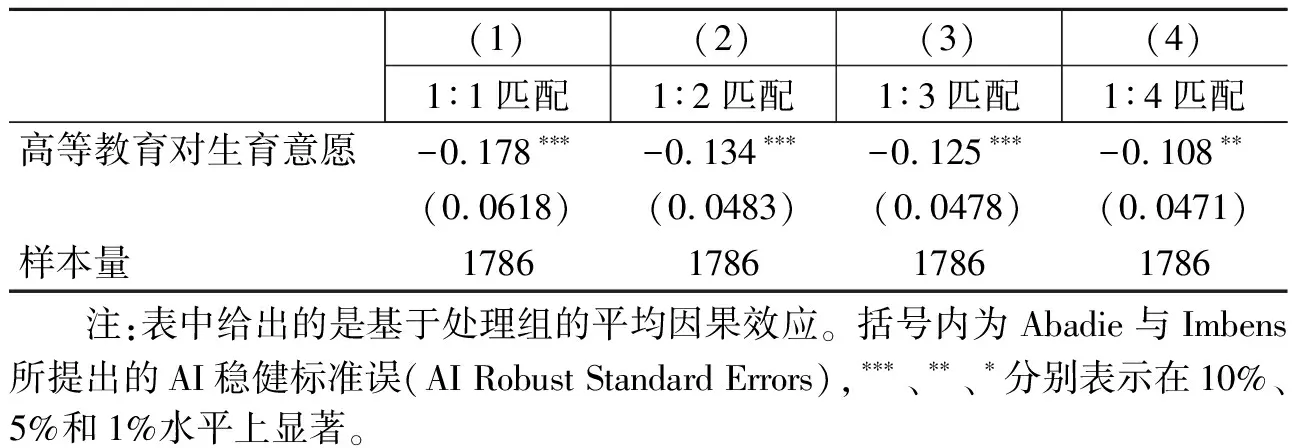

为此,本文使用Rosenbaum & Rubin(1984)提出的匹配方法[31],进一步“剥离”出基准回归中个体受教育水平同生育意愿的因果效应。根据个体是否接受过高等教育区别处理组(受过大专及以上教育)和控制组(未受过大专及以上教育),通过采用近邻匹配(nearest-neighbor matching)建立配对样本使处理组和控制组可观测到的特征变量尽可能相似,保证处理组和控制组之间的生育意愿差异可以归因于是否接受过高等教育,从而估计出高等教育对女性生育意愿的处理效应。本文选取年龄、民族、户口、党员、宗教信仰、是否住在城市、母亲教育水平、父亲教育水平、家庭收入自评等级、是否有工作、个人去年年收入的对数作为匹配协变量,采用一对一、一对二、一对三和一对四近邻匹配识别高等教育同生育意愿的因果关系。一对一近邻匹配下协变量平衡性检验结果表明,匹配后80%的协变量的标准化偏差都较匹配前大幅减小,且减小到10%以内,大多数的t检验结果均显示匹配后处理组和控制组的协变量无明显差异,说明二者的可比性在匹配后明显提高。本文最关心的是接受过高等教育个体的平均处理效应,即ATT(average treatment effect on the treated)。表5显示,在四种匹配比例下,女性受过高等教育对其生育意愿的平均处理效应至少在5%统计水平上显著为负,进一步证实了女性受教育水平对生育意愿的抑制作用。在解决了基础回归模型中的内生性问题后,女性受教育水平对生育意愿的负面因果效应依然成立。

5 影响机制分析

前文一系列分析显示女性受教育水平提高对其生育意愿有抑制作用,但是女性受教育水平影响生育意愿的中间传导机制如何起作用仍不甚明了。为此,本文基于对受教育水平与生育意愿间的理论机制梳理,建构中介效应模型,分别从劳动收入效应、性别平等效应、偏好效应和推迟效应四个不同视角探究女性受教育水平影响其生育意愿的具体机制。构建如下三个方程进行检验:

fertilitydesirei=β1edui+β2controli+β3cohort2i+β4westi+β5centrali+μi

(3)

Mi=α1edui+α2controli+α3cohort2i+α4westi+α5centrali+μi

(4)

fertilitydesirei=φ1edui+φ2Mi+φ3controli+φ4cohort2i+φ5westi+φ6centrali+μi

(5)

表4 协变量平衡性检验

表5 近邻匹配结果

其中,M为中介变量,分别表示女性年收入的对数、家务劳动分工、发展偏好和初婚年龄。β1为受教育水平对生育意愿的总效应,前文中显示女性受教育水平会显著降低生育意愿,β1显著为负。如果方程(4)中α1和方程(5)中φ2同时显著,则说明中介效应显著存在,中介变量M可以作为受教育水平影响生育意愿的渠道。在此基础上,如果方程(5)中φ1也显著,则表示部分中介效应显著;如果φ1不显著,则表示完全中介效应显著。

5.1 劳动收入效应

劳动收入效应指的是受教育程度提高会产生教育回报,使个体劳动收入增加,一方面意味着女性进行家庭生产的收入有所增加,另一方面意味着女性放弃社会生产从事家庭生产的机会成本增加,从而可能会正向或负向影响到个体生育意愿。CGSS2015中提供了“您个人去年全年的总收入”,本文剔除了异常值和缺失值,保留了去年个人年收入在0-1000000内的样本。为了检验劳动收入效应是否存在,本文用女性去年年收入的对数作为中介变量。表6发现女性受教育水平对其年收入增加具有显著的正向作用。加入中介变量后,女性受教育水平对其生育意愿的影响效应依然显著为负并有所减弱(10)实际加入女性年收入的中介变量后,受教育程度对女性生育意愿的影响效应为0.00897,较0.0091减小。而本文输出结果时仅保留了小数点后三位,故在回归结果表里显示第(1)列和(3)列回归系数一样。。同时,女性年收入对生育意愿的影响在10%水平上显著为负,劳动收入的中介效应显著。这表明受教育水平提高带来的劳动收入增加对生育意愿产生了替代作用:生育机会成本的增加使生育意愿降低。受教育水平通过提升劳动收入影响女性生育意愿的间接效应为-0.000275(=-0.00370*0.07445),中介效应占总效应的3.03%(=-0.000275/-0.00910)。

表6 劳动收入效应和性别平等效应的逐步回归结果

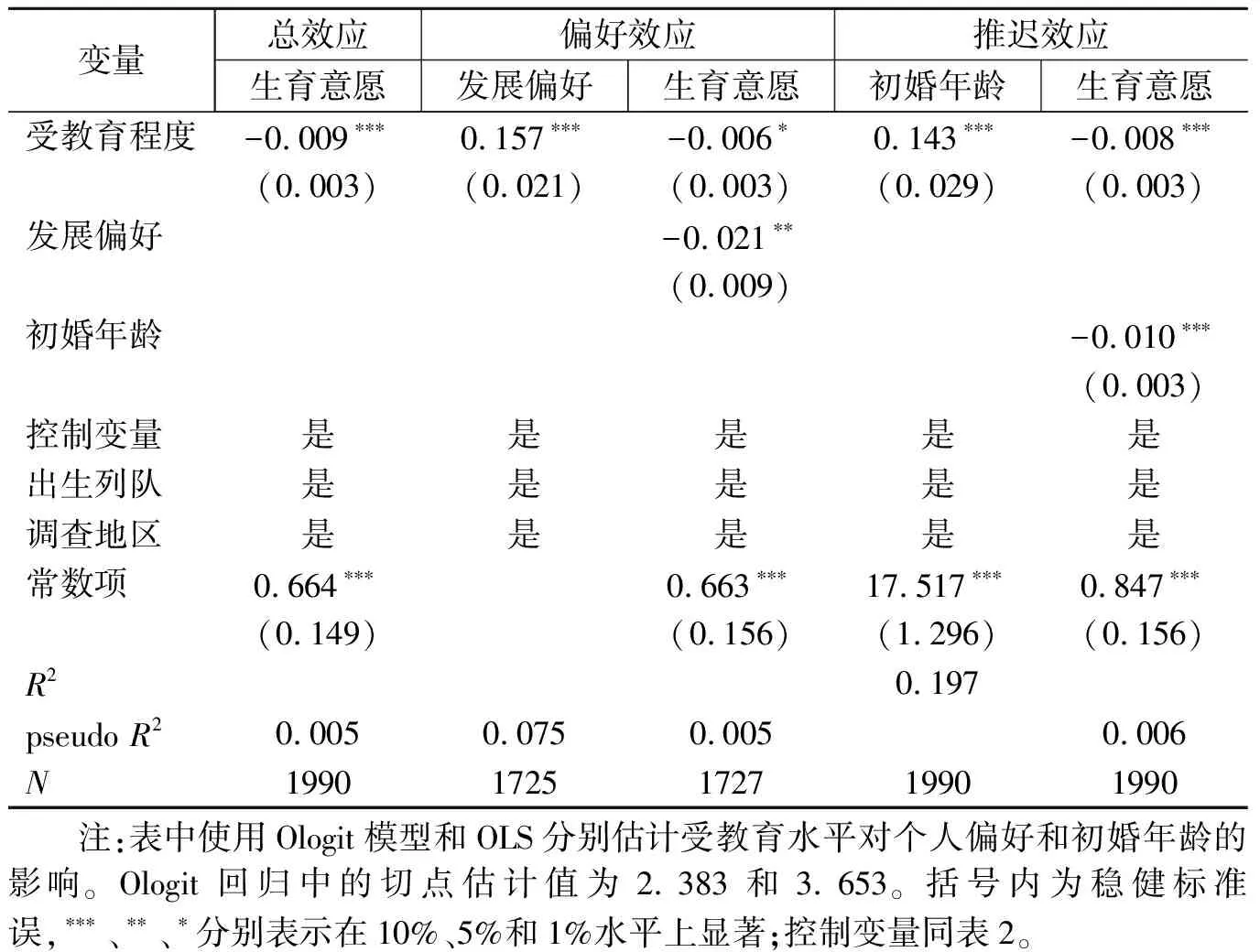

表7 偏好效应和推迟效应的中介模型检验

5.2 性别平等效应

性别平等效应指的是随着个体受教育程度的提高,对性别观念的认知会发生变化,受过高等教育个体的家庭两性观念可能更加平等,而这种平等的家庭两性关系会对生育意愿产生影响。为了检验性别平等效应是否存在,借鉴已有研究,本文用女性家务劳动时间占夫妻总家务时间的比例来反映家庭性别关系[17]。CGSS2015中包含被访者及其配偶在工作日和周末做家务的时间,本文以此计算妻子一周做家务的比例。从表6逐步回归结果看出,妻子做家务劳动的比例与生育意愿显著正相关,反映家庭性别关系越不平等,已婚女性的生育意愿越高,这与发展中国家性别关系与生育率的发现一致,而与发达国家的发现有出入[30],反映了以个人为导向和以家庭为导向的政策设计中对性别平等的重视度不同[31]。最重要的是,女性受教育水平提高并没有显著减少女性无偿家庭劳动比例,受教育水平通过改善家庭性别关系进而影响生育意愿的途径未得到经验数据支持,性别平等这一中介机制不存在。为了进一步检验性别平等这一中介效应是否存在,本文采用Sobel检验和bootstrap迭代500次检验进行佐证。结果显示,Sobel检验的p值为0.651,bootstrap检验的直接效应和间接效应的置信区间均包含0,再次证明“受教育水平-性别平等关系-生育意愿”这一中介效应不成立。

5.3 偏好效应

偏好效应是指受教育程度较高的女性在权衡社会生产和家庭生产中更偏好自身在社会生产中的价值发挥,特别是在家庭性别不平等的情况下,受教育程度较高的女性选择追求个人事业发展的可能性更大,从而可能会影响生育意愿。利用CGSS2015中“您是否同意男人以事业为重,女人以家庭为重”和“您是否同意干得好不如嫁得好”这两个问题刻画女性对自身事业发展的偏好(其取值均在1-5,代表从完全不同意到完全同意)。本文将这两个问题的回答加总取均值,然后将1-2.5赋值为1表示同意,3赋值为2表示无所谓同意不同意,4-5赋值为3表示不同意,生成衡量偏好效应的中介变量。从表7看出,随着女性受教育水平的提高,不同意“男人以事业为重,女人以家庭为重”和“干得好不如嫁得好”的可能性显著提高,相比而言,受教育水平较高的女性更偏好个人事业发展;同时,偏好个人事业发展的女性生育意愿显著更低。加入发展偏好这一中介变量后,受教育水平对生育意愿的消极影响依然显著,说明偏好效应是女性受教育水平影响生育意愿的部分中介效应。偏好效应可解释女性受教育水平提高对生育意愿负面影响的17.88%。

5.4 推迟效应

推迟效应表示女性受教育程度提高会从客观延长在校时间和主观改变婚育观念两个方面逐渐晚婚,继而可能伴随着生育意愿的改变。根据CGSS2015中提供的“第一次结婚的时间”和“出生日期”的信息,本文得到初婚年龄这一变量。为了检验推迟效应,本文将女性初婚年龄作为中介变量。表7中显示,受教育水平提高会显著推迟女性初婚年龄,且初婚年龄对女性生育意愿存在显著的负面影响。表明初婚年龄推迟在受教育水平对女性生育意愿的影响中发挥部分中介效应,可解释其中的16.18%左右。

6 结论及其政策涵义

本文基于CGSS2015年数据研究了女性受教育水平对生育意愿的影响及作用机制,从劳动收入效应、性别平等效应、偏好效应和推迟效应四个层面探讨了女性受教育水平与生育意愿间的联系。研究发现:

(1)女性受教育水平提高对生育意愿具有显著的抑制效应,控制不同出生队列和调查地区的差异性后,这一结论仍然成立。小学及以下女性的平均生育意愿在1.93-2.04之间,初高中女性的平均生育意愿在1.83-1.88间,大专及以上学历的女性平均生育意愿降至1.78以下。在通过缩小年龄范围、替换模型和更换数据进行稳健性检验,以及使用倾向值得分匹配解决内生性问题后,结论基本一致。

(2)中介效应分析显示,女性受教育水平主要通过教育的劳动收入效应、偏好效应和推迟效应抑制了生育意愿,这三者均在受教育水平与女性生育意愿关系间发挥部分中介效应,其中“受教育水平提高-个人事业发展偏好增强”和“受教育水平提高-初婚推迟”所发挥的降低生育意愿的间接效应最突出。

(3)教育的性别平等效应未获得经验证据支持。一方面,女性受教育水平提高并没有显著推动家庭内部性别关系趋向平等,另一方面,家庭性别平等未能如发达国家产生促进生育的作用,反而显著抑制了生育,体现为家庭性别分工越不平等,女性生育意愿越强。女性受教育程度提高、劳动参与率提高与承担主要家务劳动并存,女性在家庭生产和社会劳动生产中投入的时间和精力难以协调,家庭内部“男主外女主内”的相对不平等与现代两性在劳动力市场的相对平等矛盾。

本研究结论所内涵的政策含义有几点:

随着社会经济的发展,女性的受教育水平提高是大势所趋。那么,如何减轻受教育水平对生育意愿的抑制作用,降低陷入“低生育率陷阱”的风险是亟需特别关注的。女性受教育水平的提高通过提高其劳动收入增加生育机会成本、增强个人发展偏好和延长初婚年龄三个渠道对其生育意愿产生负面影响。受教育水平较高的女性越来越重视个人职业生涯的发展,而女性生育后会面临工资下降,晋升机会减少,返回劳动力市场难度加大等,对女性个人职业发展造成了不利影响。生育和抚养孩子成为了影响女性事业发展的主要障碍,受教育水平较高的女性面临的生育机会成本抑制了女性生育意愿。此外,伴随受教育水平提高带来的平均初婚年龄推迟,也对生育意愿造成了消极影响。那么,(1)完善生育保障体系建设,提高托幼服务质量,降低职业女性生育和养育的成本,并完善对女性更为包容和平等的劳动力市场政策,创造有利于女性兼顾事业与家庭的制度环境;(2)从造成婚姻推迟的经济、社会和观念层面因素入手,尽可能减缓女性婚龄推迟的趋势和不婚比例的上升,保证女性能够在最佳育龄期合理释放其生育效应;(3)引导国内男性更多参与家庭育儿照料,分担女性育儿和养老压力,增进家庭内部的两性平等,从家庭内部层面平衡女性的工作与家庭,给予女性自由自主生育的空间。