法尤姆肖像画的地域性特征

2021-12-05张俊怡

摘要:法尤姆肖像画是罗马帝国时期与埃及木乃伊有关的一种墓葬肖像,其发现地不仅限于法尤姆绿洲,在安蒂诺波利斯和尼罗河流域等地均有发现,具有明显的地域性特征。本文以地域性的视角,结合现存作品图像、古代文献和今人著述成果,对哈瓦拉、艾尔鲁巴亚特和安蒂诺波利斯等地的法尤姆肖像画进行集中性、整合性分析,比较法尤姆肖像画在造型、服饰和材料技法等处的差异,以期充分地揭示出法尤姆肖像画多元共存的发展状态和地域特色。

关键词:法尤姆肖像 木乃伊肖像画 地域 特征

一、法尤姆肖像画的发现

法尤姆肖像画也称为木乃伊肖像画,是公元1世纪至4世纪在埃及出现的一种为死者描绘的胸像或肖像。埃及有制作木乃伊的传统,在罗马帝国时期,法尤姆肖像画取代了传统的木乃伊面具,呈现出一种自然主义的风格,是希腊罗马绘画传统与埃及葬礼习俗融合的结果。大约在17世纪中期,木乃伊肖像画的发现传入欧洲,当时意大利旅行家彼得罗·德拉·维尔(Pietro della Valle,1586—1652)发表了他从埃及前往波斯和印度的旅行记述,其中记录了他在开罗附近的塞加拉遗址获得的两幅木乃伊肖像画,但在当时它们仅被视为珍品而非艺术品。[1]

19世纪初,英国和法国领事在埃及进行了大量的考古挖掘工作,木乃伊肖像画进一步为世人所知。1823年和1826年,英国驻埃及总领事亨利?索尔特(Henry Salt,1780—1826)在代理人贝尔佐尼(Giovanni Belzoni,1778—1823)和达阿塔纳西(dAthanasi,1798—1854)的协助下将收集的大量埃及文物运往大英博物馆和卢浮宫,其中包括一些木乃伊肖像画,但它们的出处并不清楚,可能来自塞加拉或底比斯。亨利·索尔特随即意识到这些肖像画的重要性,他在1815年10月写道:“一个箱子里装着两具木乃伊,其中一具很有价值,因为它上面有一幅画在木板上的古代蜡画肖像……这可能会对古代风俗传统和生活方式有所启发,我们还能够借此来了解早期的艺术史。”[2]来自塞加拉和底比斯的木乃伊肖像画在19世纪进入欧洲收藏界,但在当时未能引起更多注意。

19世纪80年代后期,在法尤姆的大量考古发现使情况发生了转变。1887年,当地居民在艾尔鲁巴亚特(Er-Rubayat)附近的几个主要墓地中发现了许多木乃伊肖像画。维也纳艺术品商人特奥多尔?格拉夫(Theodor Graf,1840—1903)迅速买下了所有的肖像画,在欧洲城市和纽约展出了这些作品,然后将画像大量出售并散布到世界各地。但是格拉夫收藏的木乃伊肖像画缺乏考古依据,主要由于肖像画所附的木乃伊要么没有被保存,要么被发现者丢弃。与此同时,英国考古学家弗林德斯?皮特里(Flinders Petrie,1853—1942)开始用严谨科学的方法在埃及进行考古发掘,他在哈瓦拉发现了一个罗马公墓,在那里埋葬了许多木乃伊和精美的彩绘肖像,现藏于英国的木乃伊肖像画主要来自皮特里在哈瓦拉的发现。1911年,皮特里又返回该遗址,发现了70具木乃伊,其中一些保存得很差。除了极少数之外,皮特里的研究仍是迄今为止通过系统发掘并科学记录木乃伊肖像画的唯一例子,尽管已发表的研究并不完全符合现代学术标准,但其仍是研究肖像木乃伊的重要来源。

然而,在随后的几十年里,学界对木乃伊肖像的兴趣逐渐减弱。由于埃及学家致力于研究法老时代的艺术,而希腊和罗马艺术学者则认为木乃伊肖像是埃及艺术的一种表现形式,因此超出了他们的研究视野。但随着跨学科研究的兴起,人们对罗马帝国时代的埃及重新产生了兴趣,木乃伊肖像画重新引起了学界的兴趣和关注。而后在艾希贝赫(el-Hibeh)、安蒂诺波利斯(Antinoopolis)、艾赫米姆(Akhmim)、阿拉曼(Marina el-Alamein)等地的发现表明,木乃伊肖像画在墓葬中的使用并不局限于法尤姆省或中埃及,而是整个古埃及。[3]

二、法尤姆肖像画的地域性特征

在阿克提姆海战和克利奥帕特拉七世逝世后,埃及成为罗马帝国的一个行省。行省通常是由元老院选举产生的议员管理,一般是前执政官或前大法官,而埃及行省例外。埃及行省的重要性体现在其作为罗马皇帝的私人领地,受皇帝直接管辖,其总督是由皇帝任命的骑士阶层担任,大批军队驻守在埃及以维护内部局势稳定,守卫采石场和其他战略要地。历史学家希罗多德曾说,“埃及是尼罗河的赠礼”,尼罗河沿岸的肥沃土壤使埃及成为古代世界粮食丰产的地区之一。在罗马帝国的统治下,埃及成为罗马帝国主要的谷物生产地和供应地。此外,埃及沙漠有着丰富的矿产资源,亚历山大港出口亚麻布、纸莎草、玻璃品等各种埃及手工制品,尼罗河与连接红海的沙漠通道为非洲内部、阿拉伯半岛和印度提供了重要的贸易联系。这种有利的经济条件的受益者不仅是罗马的统治者,还有埃及上层阶级的地主和商人,包括埃及土著和来自地中海周围国家移民的后裔,他们在托勒密统治时期定居在尼罗河流域和法尤姆绿洲。

罗马帝国统治下埃及多元的文化形态与复杂的人口构成,为木乃伊肖像画的繁荣发展提供了沃土。在艺术风格与技法上,画像沿袭了希腊绘画传统,即以四分之三的视角描绘主体,单一光源在脸部投射出真实的阴影和高光。由于希腊世界的绘画作品几乎没有被保存下来,因此,得益于埃及干旱的气候而幸存下来的木乃伊肖像画是希腊文化最高成就之一的艺术形式的唯一例证。除此之外,画像中人物所穿着的服装、发型和珠宝首饰展示了整个罗马帝国盛行的时尚风格。这种风格不仅受到帝国宫廷的强烈影响,也融入了东地中海特有的风格。但是,法尤姆肖像画的风格和时尚与法老时代的埃及也有联系。首先,从其原始背景来看,画像覆盖在死者面部之上,固定在埃及木乃伊的亚麻包裹物中,这清楚地表明,画中所描绘的希腊罗马人遵循的是埃及关于来世的传统信仰。其次,肖像画与法老时代的埃及传统宗教的紧密联系也可以从哈瓦拉作为木乃伊肖像的主要埋葬地中推断出来。哈瓦拉是古埃及的一个考古遗址,位于法尤姆绿洲的南部入口处,是中王国法老阿蒙涅姆赫特三世金字塔和祭廟的所在地。希望被埋葬在这里的愿望,不仅意味着对埃及神灵的崇敬,而且也标志着与传统宗教和文化联系的深层需求。因此,从埃及学的角度来看,肖像木乃伊几乎完全融入了埃及葬礼习俗的世界,使肖像画本身的存在更加引人注目,作为埃及宗教和艺术的“外来元素”而散发出独特的光芒。

的确,这种复杂多元的历史文化与社会结构是法尤姆肖像画成为如此重要的艺术作品的原因之一。正如希腊艺术家欧佛洛绪涅·佐克西亚季斯(Euphrosyne C. Doxiadis,1946—)所说,“希腊绘画传统的复杂性与埃及丧葬信仰的强度结合在一起,创造出令人惊叹的美丽和令人不安的存在”[4]。

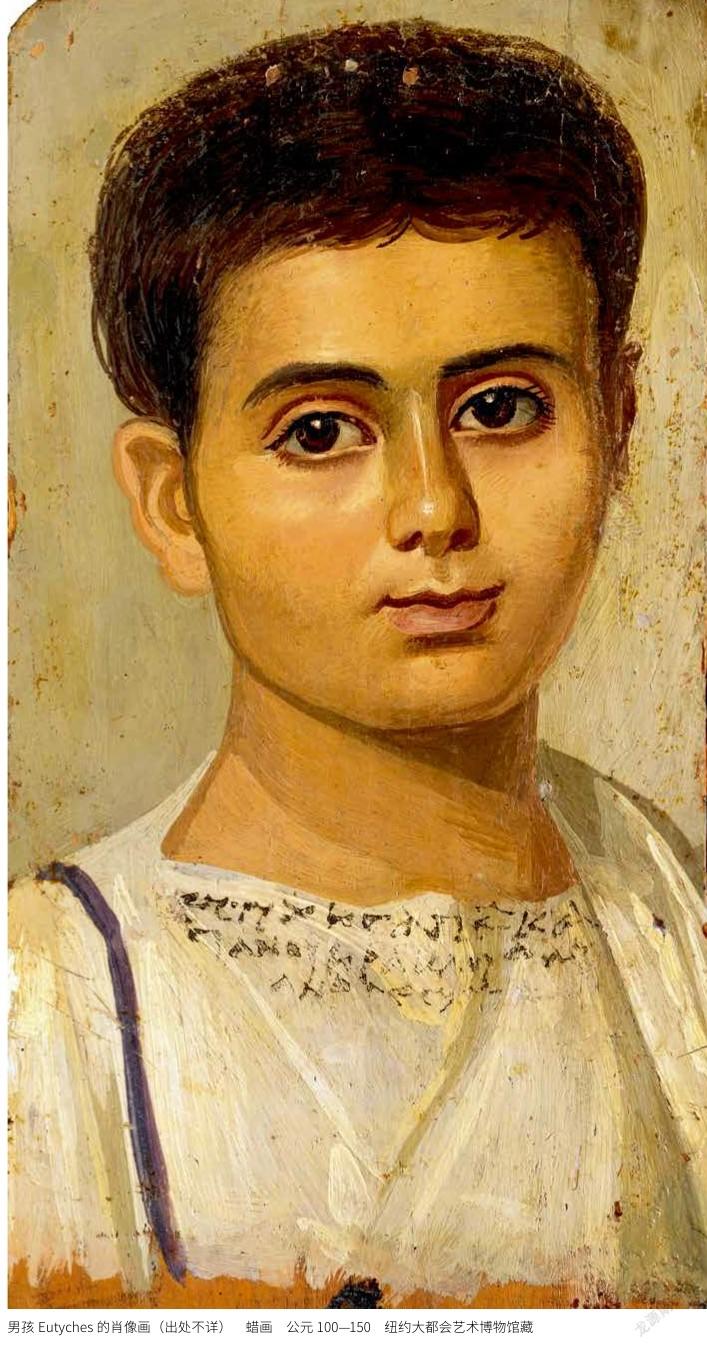

根据绘画技法,法尤姆肖像画可大致分为蜡画和丹培拉两类。蜡画是法尤姆肖像画中使用的主要绘画技法,源于古希腊语“烧入”,即以蜡制颜料作画。在热蜡画的绘制过程中,需要使用加热的金属绘画工具或画笔将熔化的彩蜡颜色固定在基底材料上。蜡具有可塑性、抗潮性与稳定性,将其作为绘画媒介能够保持色彩稳定,不会随着时间推移而变黄氧化,英国艺术批评家约翰?伯格(John Berger,1926—2017)评价法尤姆肖像画时曾说,“这些是幸存下来的最早的画像,为什么它们在今天给我们的印象如此的直接呢?为什么他们的外观比其后两千年欧洲传统艺术更具现代感?法尤姆肖像画触动了我们,就像上个月画的一样”[5]。

丹培拉译自“Tempera”,源于古意大利语,含义为调和、混合和搅拌,如今泛指一切将乳液作为媒介剂或黏合剂的绘画作品。在古希腊时期,为了追求稳定的画面和色彩,画家将蛋黄与颜料混合进行作画。乳液干燥后会变得非常坚硬并且不溶于水,能够在画面中形成坚固的透明色层。丹培拉画家通常采用大胆的笔触、精细的轮廓线和交叉排线的塑造方式。与蜡画的柔和光泽不同的是,丹培拉绘画作品呈现出平整、哑光的画面效果。由于丹培拉绘画中的人物通常是正面的,光影的复杂处理不如蜡画作品那么突出,因此丹培拉绘画可能与埃及本土艺术传统有着更为紧密的联系。尽管如此,有许多图像资料表明,一些使用丹培拉绘画技法的木乃伊肖像画家深受蜡画的影响。此外,也有一些作品使用的是蜡画与丹培拉的混合技法,但是,这种混合技法是否是由一位画家独自完成目前依然存在爭议。从视觉特征上看,蜡画体现出浅浮雕般的质感、明显的笔触感和光泽感,画面中存在工具加热处理留下的痕迹;而丹培拉绘画中的笔触更加流畅、柔和,能够在短时间内干燥,通过线条表现阴影。

在蜡画和丹培拉绘画这两个主要类别中,可以看到不同的绘画风格。一般而言,特定的绘画风格可以与某个特定的地区联系起来。由于在哈瓦拉和艾尔鲁巴亚特发现的肖像木乃伊数量较多,而这两个地方都位于法尤姆地区,因此出现了将所有木乃伊肖像统称为“法尤姆肖像画”的做法。但是考古发现表明木乃伊肖像画不仅存在于法尤姆绿洲,在安蒂诺波利斯、孟菲斯、底比斯以及法尤姆附近尼罗河沿岸等地也有发现。仅仅在艾尔鲁巴亚特发现蜡画和丹培拉绘画这一事实就表明,并非所有在同一地点发现的肖像画都出自同一作坊的画家之手。法尤姆肖像画最明显的地域性特征是木板的形状,这一观察结果更多的是与当地的埋葬习俗有关,因为大多数木板切割是在被嵌入木乃伊之前完成的。法尤姆肖像画不可避免地受到自然环境与人文环境等因素的影响,从而形成不同的绘画技法与艺术风格,甚至也体现出古代绘画发展的不平衡性。例如,安蒂诺波利斯的绘画作品以朴素的艺术风格为特点,而哈瓦拉的蜡画画家则在光影并存的情况下,着重展现丰富的色彩和生动的人物性格。

(一)哈瓦拉

在1887年8月、1888年9月和1910年11月进行的三次考古挖掘工作中,皮特里在哈瓦拉遗址发现了大量木乃伊,这些木乃伊中只有1%至2%有肖像画。[6]皮特里曾在他的日记中记录,这些木乃伊不是在精美的墓地中被发现,而是被挤在石头或砖砌成的坑中,上面堆有各种岩石、沙子、土壤,这种情况表明木乃伊肖像画曾被埋葬在别处或至少在其他地方出现过。

在古埃及,优质木材十分珍贵而稀有,使用进口木材以及木材的再利用并不罕见。埃及当地大部分原生木的质量很低,因此法尤姆肖像画的木板主要由不同种类的进口硬木制成,其表面均匀且具有渗透性、耐久性和抗虫性。最常见的有椴木、西克莫无花果树、橡木、雪松等。[7]基底材料的选择也受经济因素的影响,或是作坊对木材的获取和偏好。橡木和西克莫无花果树木板通常比较厚,无法很好地适应木乃伊头部的突起和弯曲。橡木多孔,易于随着年龄的增长而分裂,因此被切得很厚实以增加木板的强度,画家在使用前需要涂上一层预制的底层,然后用丹培拉画法进行绘制。由此可见,法尤姆肖像木板的选择与绘画技法也存在一定的关系。

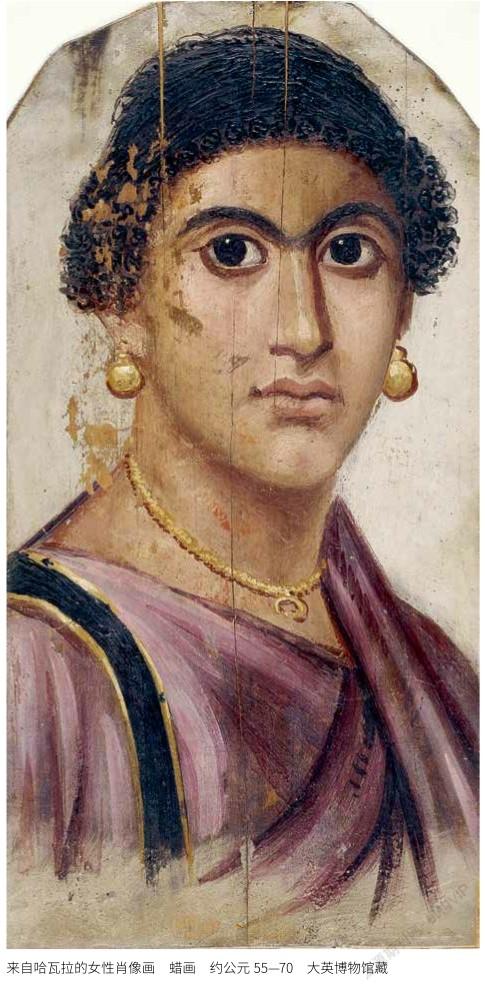

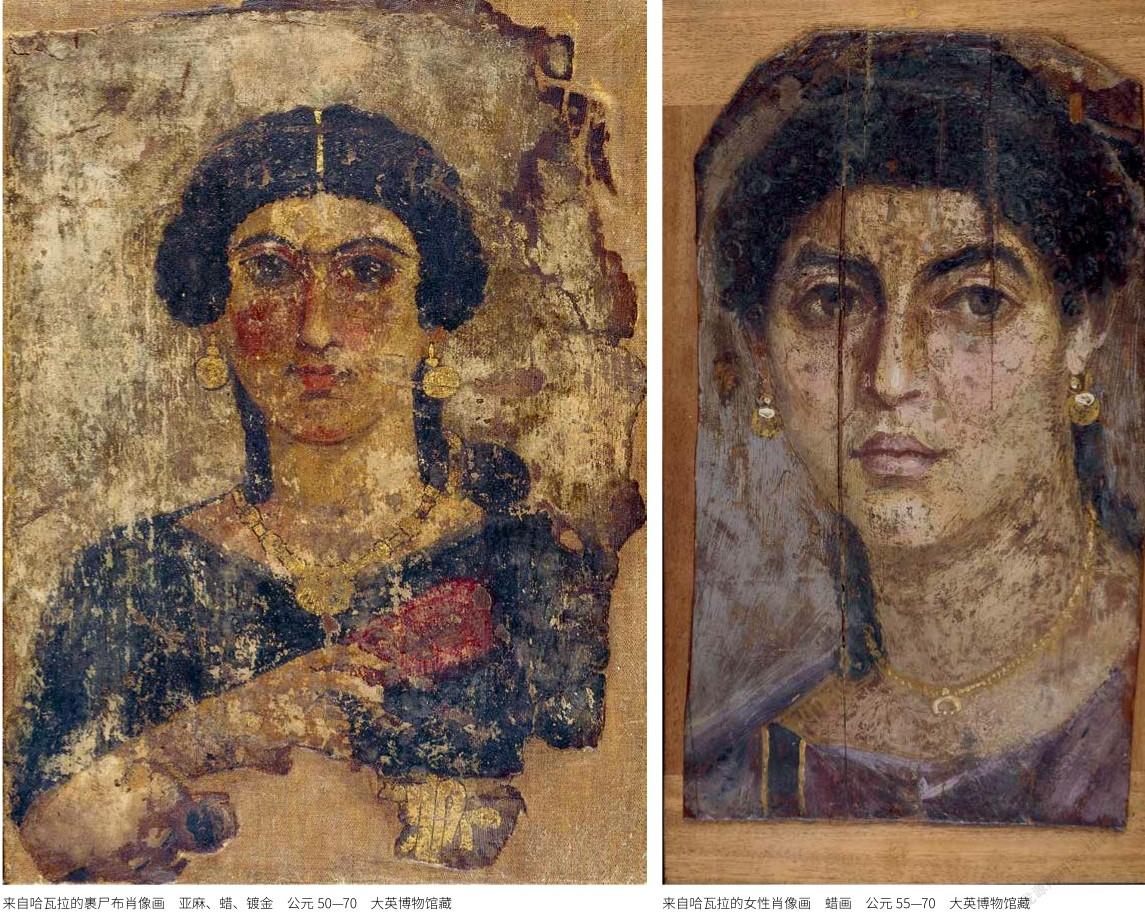

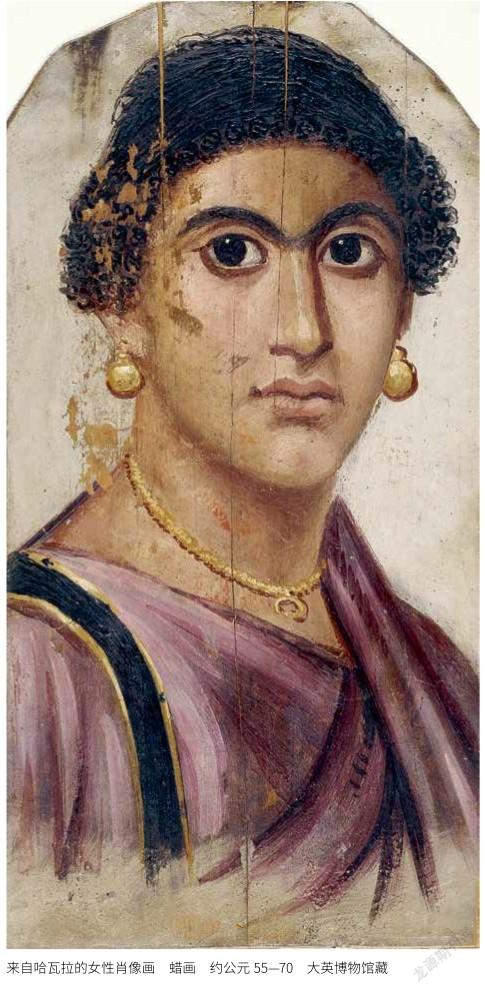

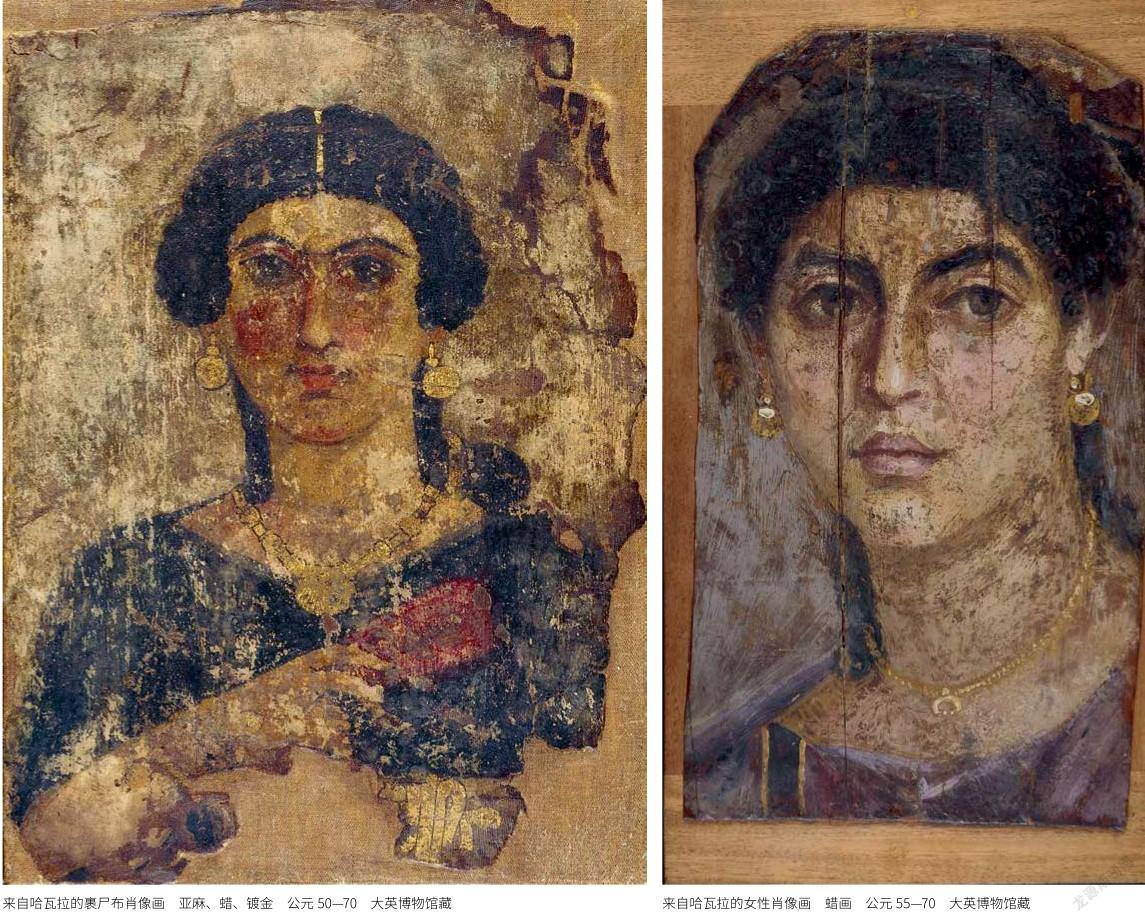

在哈瓦拉遗址发现的木乃伊肖像画大多画在很薄的椴木板上,椴木均匀致密、不易开裂,是一种不原产于埃及的地中海木材。椴树高可达15米至26米,直径可达1米,有一个15米的清晰树干,在锯切、胶合、染色或抛光时效果良好,是制作木乃伊肖像画的主要基底材料。从现存的作品来看,哈瓦拉的木乃伊肖像画大致可以追溯到公元1世纪晚期和2世纪早期。在构图上,哈瓦拉的木板肖像画不同于镀金木乃伊,除极少数作品外,画面一般是由脸部、发型和上半身组成,不包括胳膊和手,可以说是意大利文艺复兴时期肖像画形式的古老来源。从这方面来讲,哈瓦拉的木乃伊肖像画延续了古埃及木乃伊面具所设定的取景传统。在绘画技法和风格上,哈瓦拉的木乃伊肖像画以蜡画为主,画面具有柔和的光泽和强烈的笔触感,受到了古希腊罗马自然主义绘画风格的强烈影响。希腊人对古埃及丧葬形式的影响表现在技法和媒介方面,或许是蜡画技法提供的足够的三维深度,能够说服上层集团或尸体防腐处理者将他们的永恒托付给这种外来的绘画媒介,而不是继续使用传统的埃及木乃伊面具。这一时期人们对肖像画的接受,可能是出于审美原因,也有可能是由于经济原因,因为肖像画的成本比传统的镀金面具更低。在发型、服装和珠宝等方面,画像在很大程度上沿袭了罗马帝国的流行风尚,肖像画中所描绘的人尽管居住在埃及,但在罗马或雅典都不会显得不合时宜。

在哈瓦拉最引人注目的女性肖像画之一中,这位年轻的女士有着长而直的鼻子,结实的颧骨,浓密的眉毛相交在一起,面容呈现出一种男性化的特质。她所佩戴的珠宝包括一对金球耳环和带有新月形吊坠的金项链,这两种具有时代典型特征的首饰也见于在哈瓦拉发现的其他女性肖像画中,如大英博物馆藏裹尸布肖像画和另一幅女性木乃伊肖像画。她的服装被精心地描绘成紫色的,紫色在当时非常流行,且紫色的布料通常是非常昂贵的,这也侧面反映出她的经济实力与社会地位。她穿着富有的罗马帝国公民的典型服饰,右肩上有一条深色的条形饰带,金边装饰也进一步凸显了她的上层地位。此类袍服通常是用羊毛或亚麻制成,但罗马帝国的富人偏爱从印度甚至是中国进口的丝绸制品。

皮特里曾评论法尤姆肖像“产生的效果十分现代,画面如同康斯太勃尔和透纳的作品一样,但在距离眼睛12.7厘米的地方,看起来像一块粗糙的不规则色块,在离眼睛12.7厘米的地方,混合是完美的,并且任何其他处理方式都无法达到更好的效果”。[8]

(二)艾尔鲁巴亚特

艾尔鲁巴亚特的木乃伊肖像画是维也纳艺术品商人特奥多尔?格拉夫于19世纪80年代从开罗的商人手中获得的,他在欧洲和美国的多个城市陆续展示了这些作品,并将其出售给各种机构和私人收藏家,引起了人们对木乃伊肖像画的广泛兴趣。

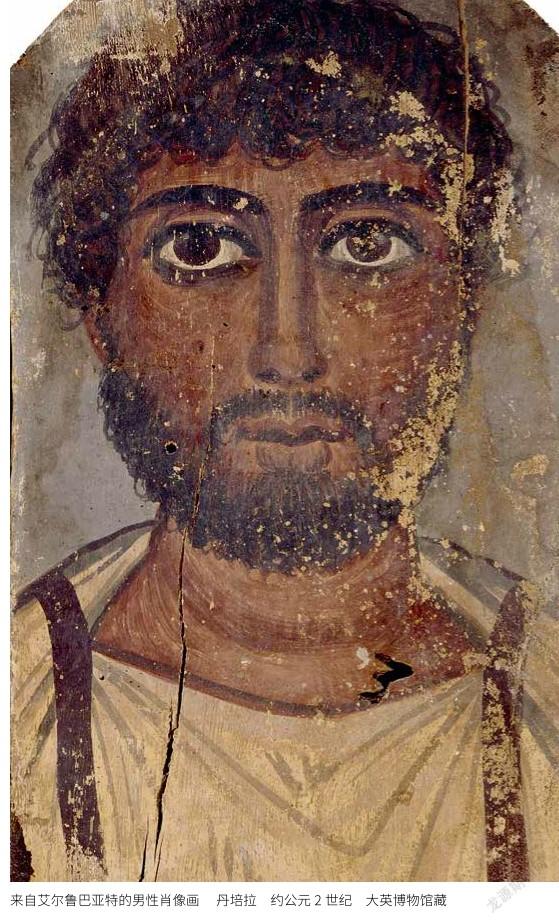

艾尔鲁巴亚特位于法尤姆绿洲的东部,这一时期的木乃伊肖像画家已经开始运用丹培拉技法绘制作品,或是将蜡画技法与丹培拉技法结合使用。多数艾尔鲁巴亚特的画家在技术上呈现出一致性,具体表现为在厚橡木板上用丹培拉繪制肖像,木板呈梯形。与哈瓦拉肖像画家使用的椴木一样,橡木属于地中海木材,并非原产于埃及。许多丹培拉肖像画可以追溯到公元三四世纪,其风格与蜡画有显著不同,但仔细观察人物的发型、珠宝和服饰,可以发现它们与来自哈瓦拉的蜡画木乃伊肖像大致是同时代的,其风格的差异主要来自于绘画技法的不同。画中人物嘴唇的表现形式是来自艾尔鲁巴亚特的木乃伊肖像画的典型特征,画家通过一根深色的线条来区分上唇和下唇,色调较深,平面性较强。

画中所表现的年轻人具有艾尔鲁巴亚特肖像的一些典型特征:大大的眼睛、略带微笑的嘴唇,被粗略描绘的头发和衣服。虽然这双眼睛对画像来说太大,但是画家通过绘画技巧将眼睛与微笑的嘴唇结合在一起,创造出一个十分引人注目的表情。他的头发向前梳,而且被剪得很短,说明他可能生活在图拉真统治时期。纤细的胡须表明,他或许只有二十出头,这也是木乃伊肖像画中许多人物的典型年龄,反映出当时人们的寿命很短。与同时代的哈瓦拉人不同的是,公元2世纪的艾尔鲁巴亚特的肖像画主体穿着有颈部装饰的短袍,这一服饰特征可能与当地人表达身份的愿望有关。

(三)安蒂诺波利斯和其他地区

多年来,来自哈瓦拉和艾尔鲁巴亚特的肖像画一直在罗马埃及法尤姆肖像画中占主导地位。然而,一些最早到达欧洲收藏界的肖像画主要来自孟菲斯、塞加拉和底比斯等地。20世纪初,法国埃及学家阿尔伯特·盖耶(Albert Gayet,1856—1916)在安蒂诺波利斯的考古工作中发现了许多品质优秀的木乃伊肖像画,其中包括一组现藏于卢浮宫、描绘在裹尸布上的全身像。安蒂诺波利斯是罗马皇帝哈德良在一个古老的埃及村庄建立的一座城市,为了纪念他的情人安提诺乌斯(Antinous,110—130)。安蒂诺波利斯坐落在尼罗河东岸,距离上埃及的安提诺乌斯在公元130年溺亡的地点不远。除此之外,安蒂诺波利斯的创建还有其政治原因,这里是尼罗河中部地区的第一个希腊城市,因此安蒂诺波利斯也成为埃及地区希腊文化的堡垒。为了鼓励埃及人与“外来的”希腊文化的融合,他允许希腊人与埃及人结婚,并通过各种鼓励措施让来自其他地区的希腊人在这座新城市定居。这座城市是按照典型的希腊城市的网格规划图设计的,装饰有圆柱和许多安提诺乌斯的雕像,展现了哈德良时代的古希腊罗马建筑。

安蒂诺波利斯的肖像画大多以简朴的方式呈现,带有明显的希腊风格。肖像画木板沿着主体头部和肩部的线条切割,呈“凸”形,边缘锋利倾斜,这一特征在后来的一些裹尸布肖像中重复出现。在安蒂诺波利斯发现的木乃伊肖像画中,画家主要采用丹培拉或混合技法。公元1世纪,人们穿着短袍和披风,男士外衣上饰有深色条带,这是一种罗马社会地位的象征。但在埃及,这或许反映了一种更普遍的罗马社会习俗。公元2世纪,人们的服饰中出现了穿在第一件衣服里面的第二件短袍,主要以装饰性领口为特征,具体样式因地点而异。在安蒂诺波利斯的一些女性肖像画中,服装领口装饰有紫色的三角形。安蒂诺波利斯的木乃伊肖像画风格朴素、严谨,人物头发紧紧束在一起,反映了希腊后裔崇尚古典的意愿。此外,在尼罗河流域和法尤姆绿洲等其他地区也发现了木乃伊肖像画。

三、结语

法尤姆肖像画距今已有两千年多的历史,作为最早的西方架上绘画,它是地理环境、社会生活以及历史文化等因素的集中体现。法尤姆肖像画在产生和发展中不可避免地带有时代及地域特征,因而呈现出独特的风貌。此外,在底比斯和阿拉曼等地的发现表明,木乃伊肖像在墓葬中的使用并不局限于法尤姆或中埃及地区,而是遍及整个埃及。因地域差异而形成的不同的技法材料、绘画形态和艺术风格,也揭示出古代绘画多元共存的发展状态。

基于年代、地域和社會文化差异,法尤姆肖像画构筑起不同的表现形式,即在固定的身份表现方法下展现时代流行元素、表现人物品格、个性以及瞬间的生命光辉,同时也体现出不同地域的历史文化和社会结构。一幅好的肖像画仿佛能带领观者穿越时空,进入另一个世界。观者能够从画面中感知到人物的思想、情感、性格以及画家作画时的状态。埃及法尤姆肖像画将古埃及人对来世的强大憧憬、罗马文化的普遍性和连贯性以及希腊罗马绘画的自然主义传统结合在一起,展现了罗马统治埃及时期的风俗传统与生活方式,为我们提供了一个了解当时地域文化的窗口,展现了宝贵的、有迹可循的图像资料。

张俊怡,首都师范大学美术学院博士。

注释

[1]Barbara Borg. "Der zierlichste Anblick der Welt ...". ?gyptische Portr?tmumien[M]. Verlag Phillip von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft,1998:10.

[2]Susan Walker. Ancient Faces: Mummy Portraits in Roman Egypt[M].Routledge,2000:32.

[3]R.S.Bagnall.The Fayum and its People[M]//Ancient Faces: Mummy Portraits from Roman Egypt.Susan Walker,ed.New York: Metropolitan Museum of Art, 2000:26.

[4]Susan Walker. Ancient Faces: Mummy Portraits in Roman Egypt[M].Routledge,2000:30.

[5]John Berger.The Shape of a Pocket[M].Knopf Doubleday Publishing Group,2009:53.

[6]W.M.Flinders Petrie.Roman Portraits and Memphis(IV)[M]. London,1911:1.

[7]Lorelei H. Corcoran,Marie Svoboda. Herakleides:A Portrait Mummy from Roman Egypt[M].J.Paul Getty Museum, 2010:42-44.

[8]Janet Picton, Stephen Quirke, Paul C. Roberts. Living Images: Egyptian Funerary Portraits in the Petrie Museum[M]. Routledge,2018:38-39.