基于HydroInfo的城市内涝数值模拟研究与应用

2021-12-03于津晨

于津晨,金 生

(大连理工大学建设工程学部,辽宁 大连 116024)

当前,随着经济快速发展,城市化速度不断加快,改变了原有的下垫面情况,使得由于暴雨导致的城市内涝问题日益严重[1]。城市化带来的城市雨洪问题已经对人们日常生产生活造成了严重影响,对国家财产造成重大损失。面对严峻复杂的城市安全形势,亟需更先进的安全发展理念、更系统的风险治理方法以及更智慧的技术应用赋能,为城市稳定、安全地发展提供支撑[2]。

数值模拟技术用于预测城市在暴雨情况下发生内涝的危害程度,在城市内涝研究中作用日益突出。建立一套可靠、高效并综合考虑水文-水动力耦合的城市雨洪模型十分有必要,以便模拟城市由暴雨引起的洪水过程,分析城市洪涝灾害的特点,供决策者以及设计研究人员进行海绵城市建设和城市洪涝灾害风险评价的工作。

城市内涝研究方法主要分为3种:水文学方法、水力学方法、水文-水动力耦合方法。水文学模型使用简便,计算速度快,因此在解决城市雨洪问题上早期多采用以水文学为主的模型。水文学模型多为经验性模型与概念性模型,以SWMM模型[3]和InfoWorks模型[4]最为典型。由于以水文学为主的模型法无法满足日益提高的高精度防洪资料要求,加之计算机技术飞速发展,以水动力为主的模型逐渐被采用来解决城市雨洪问题。水力学模拟水流运动的方法主要有试验研究和数值模拟2类方法。模型试验也有着模型试验周期长、造价高的问题。数值模拟的模拟能力更强、成本更低、计算速度更快、计算结果准确。一维水动力模型主要用于模拟河道及管道的水流运动规律,通常采用圣维南方程组及改进的简化模式。二维区域通常采用简化的二维浅水方程进行计算,依据离散方法分为有限元法、有限差分法、有限体积法等。由于水文、水动力模型各有其优缺点,因此采用能够利用2种模型优势的水文-水动力耦合模型来解决城市雨洪问题成为了近年来的热点。例如:罗德里戈等人在 2010 年将水文模型 MGB-IPH与水动力方法进行耦合,提出了一种计算复杂河网水流传播的大型水文模型,模拟了亚马逊流域的洪水过程,证明了在大规模水文模型中结合水动力模型是可行的[5]。水文-水动力耦合模型在我国也有诸多应用[6]。陈炼钢等人于 2014 年提出了一套综合考虑水文、水质、水力学参数及下垫面等情况分块组合的大型河网耦合模型。用于淮河中游流域水流与污染物运动规律的研究[7]。董健武基于自主研发的HydroInfo水利云计算平台对成都绕城高速公路区域进行雨洪模拟研究等[8]。

1 控制方程

1.1 地下排水管网计算方程

在城市雨洪问题中,降雨强度随时间变化的同时,地表雨水径流汇入排水管网的流量也在随时间变化,从一开始有自由表面的无压流,逐渐进入管网中的流量大于管道的出流量形成有压流,再随着降雨强度的减少又恢复成无压流。地下排水管网始终处在明流和满流之间交替变化,称之为明满流[9]。本文采用Preissmann窄缝方法,离散采用交错网格和半隐式离散方法计算明满交替流,同时考虑局部损失以及管网与地表的水量交换。

连续方程:

(1)

动量方程:

(2)

式中,qj—和二维地表交换的水量;S0、Sf、SL—底坡源项、沿程阻力损失、局部阻力损失。

1.2 平面二维浅水方程

对于垂直方向尺度远小于另外2个维度尺度的水流运动,可以采用平面二维浅水方程来进行计算。对于基本的守恒方程做如下假设与简化,假设纵向压力满足静压分布,并且忽略科氏力、风应力与湍流项。为满足城市雨洪问题降雨下渗条件,在方程源项中加入降雨项与入渗项,同时还考虑地表与地下管网的水流交换项。

x、y方向动量方程:

(3)

(4)

连续性方程:

(5)

式中,h—水深;u、v—x、y方向的流速;Sx、Sy—x、y方向的源项;q—入流量;qj—和一维之间的流量交换;n—粗糙系数。

1.3 一、二维耦合

地表与排水管网之间的耦合是通过检查井进行流量交换来完成的,流量可以通过堰流或是孔口出流公式进行概化计算得到[10]。

Zd>Zg,Qj=αAm(Zd-Zg)

(6)

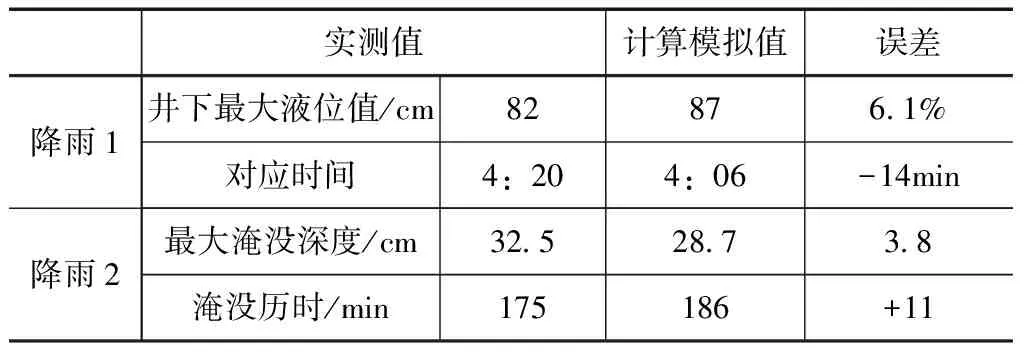

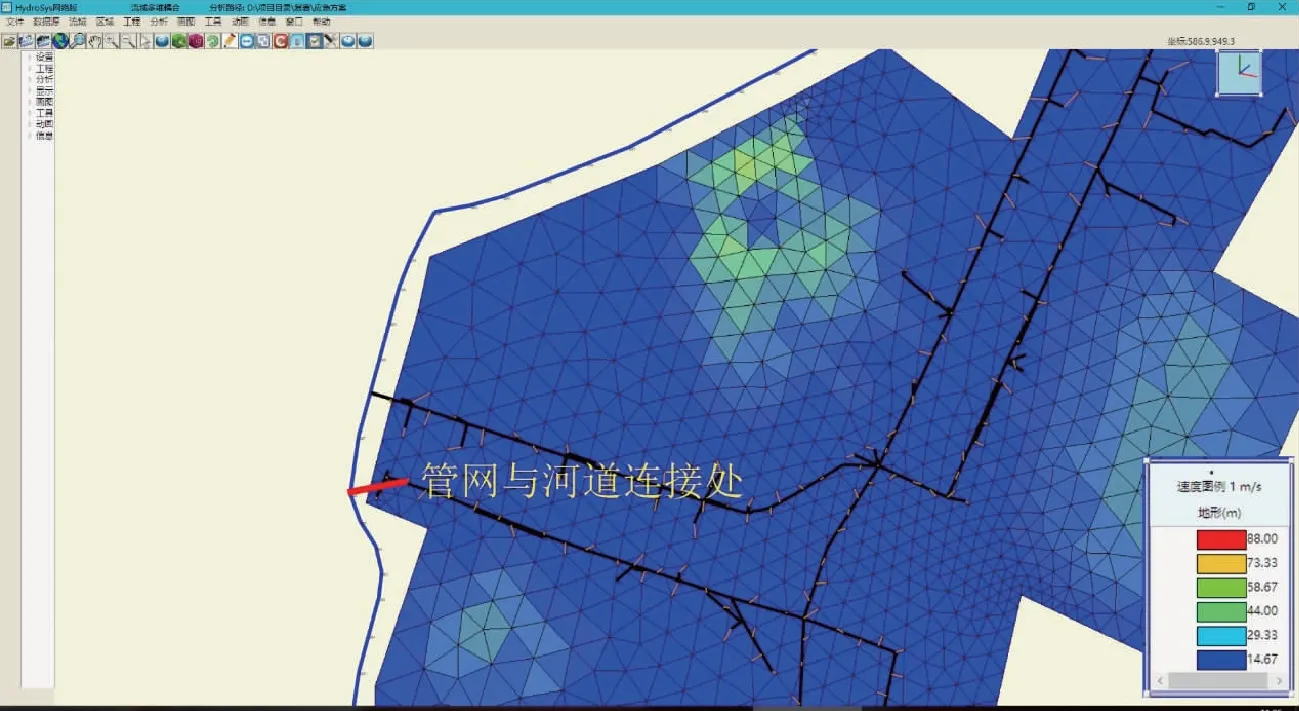

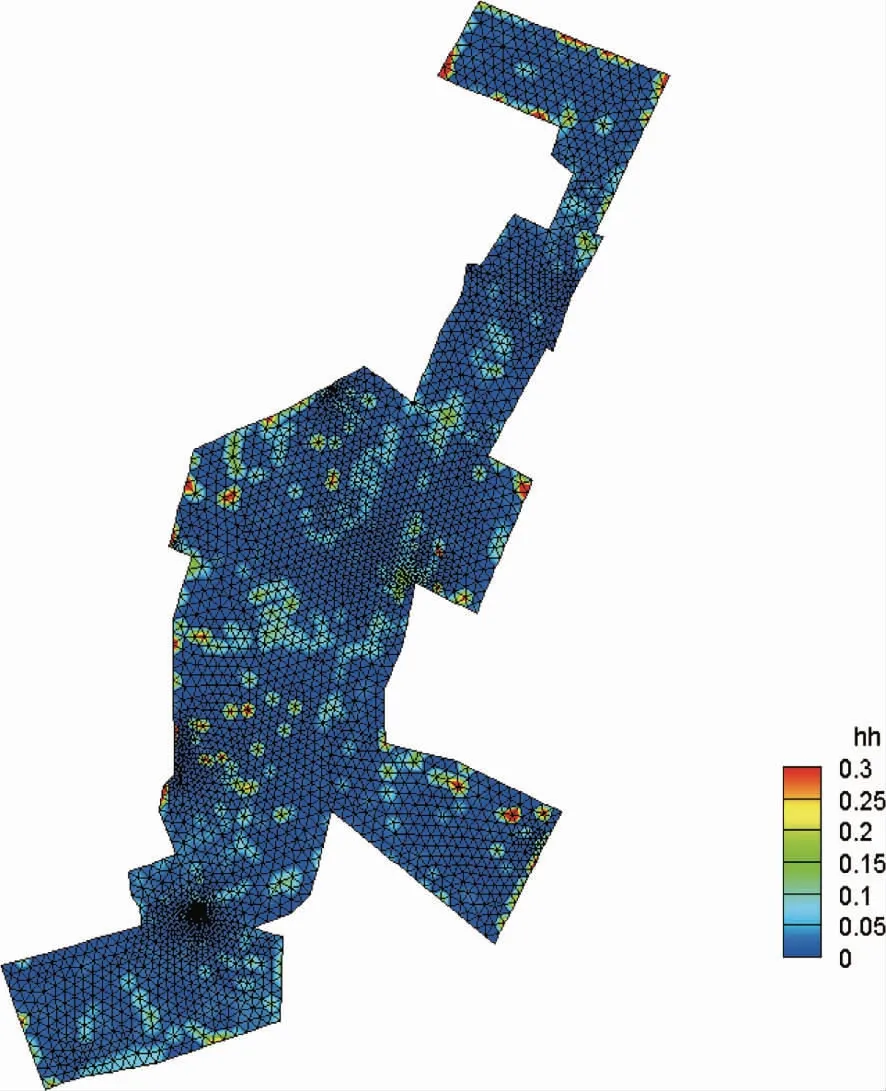

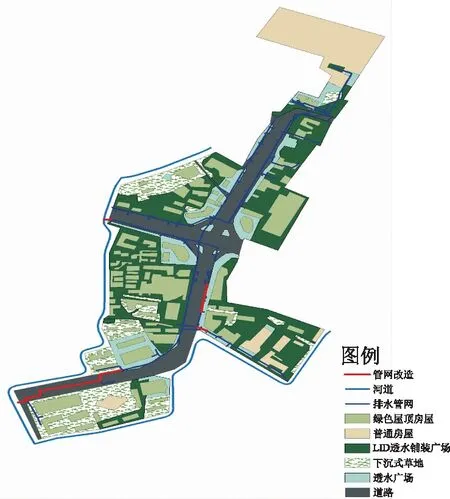

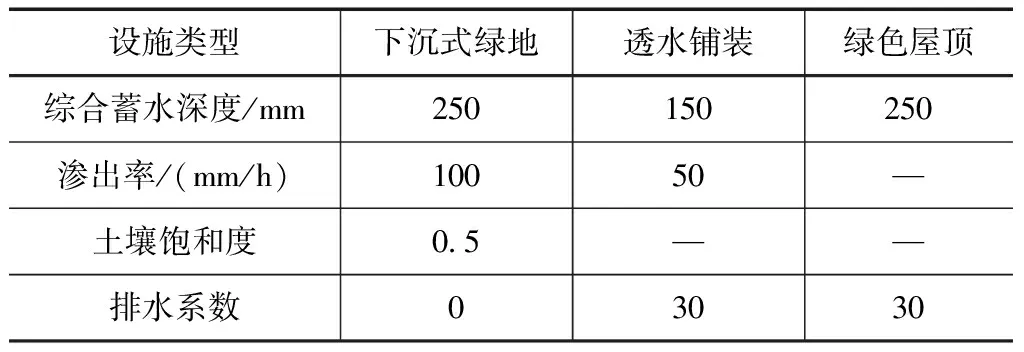

Zd (7) 式中,α=[0,1]—流量系数;Am—雨水口面积;Zg—管网或雨水口水头;Zd—地面水头。 模型研究的区域为合肥市某小区,计算区域如图1所示,地形采用已有实测地形,管网及河道断面信息采用实测数据,下垫面参数通过实际土地利用类型进行赋值。采用HydroInfo软件流域多维耦合水动力模型进行模型的建立与验证。 图1 区域土地规划示意图 HydroInfo 城市雨洪模型建立主要过程如下: (1)首先建立一维管网河道模型,根据计算要求对管网按照10m的尺度进行网段划分,对河道进行40m尺度进行网段划分,输入河道水位边界条件、管网糙率及河道糙率,完成流域一维模型的建立。 (2)建立二维区域模型,对于实测点附近采用最大1m非结构网格进行网格离散;为保证计算效率,模型除了测点之外的区域采用最大15m非结构化网格进行离散,整体计算域由3209个节点、6064个单元组成。地表糙率及下垫面的参数根据土地利用类型进行赋值。 (3)依据排水井实际位置及大小,进行流域模型与二维区域模型耦合。 (4)输入实测降雨、气象等数据完成城市雨洪建模,模型测点示意图如图2所示。 图2 计算域网格加密及测点示意图 2.2.1实用性验证 为保证建立的城市雨洪模型的准确性及适用性,选取该区域两场历时降雨(其中降雨1为短历时小降雨,降雨2为短历时大降雨),分别进行内涝模拟,统计河道水位变化过程与实测值的拟合情况,比较监测点的实测数据与模型模拟值的差异。实测点位置模拟结果与实测结果对照见表1。河道水位变化情况与实测值拟合情况如图3—4所示。由此可见,模型能较为真实的反应区域内涝情况,可用于内涝模拟计算及分析应用。 表1 模拟结果与实测值对照表 图3 降雨1河道水位变化曲线 图4 降雨2河道水位变化曲线 2.2.2结果分析 对区域管网现状进行分析,管网主要集中在道路下,故主要对道路部分积水情况进行分析。在降雨2情况下,区域在0.6h出现积水;在第2h,积水淹没区域最大,如图5所示,道路最大积水深度为54.22cm,道路最大平均积水深度为20.8cm;在第9h,道路积水基本消退;第12h,区域内积水几乎完全消退。 图5 研究区最大淹没示意图(t=2h) 考虑到区域的土地利用类型较多,下垫面情况也复杂,模型的模拟结果基本反映区域的内涝淹没过程,模拟结果比较合理且与实测值吻合较好,验证HydroInfo软件计算的可靠性。 在我国大多数城市,管网与河道直接连接,共同构成城市的防洪排涝系统。但因为管网设计或铺设问题导致管网里的雨水无法自流排出时,仅依靠管网自流无法解决内涝问题,需要借助抢险应急处置措施来缓解内涝,保证道路交通正常运转[11]。 考虑到区域右侧有管径较大的管网未与河道相连,导致道路产生较深积水,故在内涝发生时,考虑将58#管段与河道利用管网连接,如图6所示,同时道路下部考虑采用3个移动式抽水泵进行应急处理,抽排流量均为1m3/s,启动时间为降雨后24min。在应用移动式抽水泵后,道路积水得到显著缓解,经过模型验证,道路最大积水深度为25.99cm,道路最大平均积水深度为12.25cm。相比初始情况削减41.1%,模拟结果如图7所示。道路淹没历时从9h减少到5h。由此可见,该应急方案可以有效减少内涝灾害淹没时长、淹没范围及淹没深度,减少内涝风险,降低内涝损失。 图6 河道管网连通位置示意图 图7 应急方案区域最大淹没示意图(t=1h) 3.2.1管网改造方案 分析已有的管网数据及拓扑关系,发现排水管网主要集中在道路下部,同时存在部分管网出现错接、逆接及未与水系连通的问题。对排水系统的现状能力进行评估,发现道路积水严重的区域有3个部分。 针对上述情况对管网进行改造,考虑采用增大管径的方法,增大管网的排水能力。 对改造管网后的模型进行区域内涝模拟,通过水深变化可以看见道路上的积水情况明显改善,最大积水深度减少到19.29cm,相比改造前削减 71.14%,最大平均积水深度9cm,相比改造前削减56.7%,模拟结果如图8所示。道路淹没历时从8h减少到3h,降低了5h。 图8 管道改造方案最大淹没示意图(t=0.8h) 图8 不同方案下淹没水量变化图 由此可见,针对管网的改造,可有效降低内涝的深度、时间,削减道路积水面积。 同时,管网改造并没有明显减少小区内部的积水情况,考虑到小区内部不易进行管网布设及改造,故考虑从海绵城市治理的角度,结合低影响开发的方法对小区内部进行LID改造,可有效减少小区内部的积水情况。 3.2.2LID方案设计 本文研究区域为合肥市某小区,研究区下垫面条件复杂,通过对国内外已有海绵城市案例分析,组合 LID 措施方案通常要优于单一的LID的措施方案,所以LID 措施的组合是本方案设计思路,结合到区域实际开发建设情况,综合考量建设成本和改造方案对区域雨水径流量、洪峰流量等的控制效果,本文考虑采用下沉式绿地、透水铺装、绿色屋顶3种LID措施组合方案的设计。 (1)下沉式绿地:小区内部本身具有绿地,将其改造为下沉式绿地方便建设改造,故将研究区内所有绿地及裸土均设置为下沉式绿地。 (2)透水铺装:根据海绵城市建设要求,透水铺装覆盖率不得低于小区内面积的70%[12],分析现状区域的淹没范围及水深,多为道路及不透水广场,考虑到透水铺装适用于承压能力相对较小的区域,故只对不透水广场进行透水铺装改造,考虑到可能区域仍有大降雨情况,故对全区域的不透水广场进行透水铺装。 (3)绿色屋顶:从长远角度考虑,对区域内所有屋顶改造为绿色屋顶,减少地面径流。 区域排水改造总体方案具体如图9所示,LID设施主要参数见表2。 图9 区域总体排水改造方案示意图 表2 LID设施主要参数表 对LID改造后的区域雨洪内涝模型进行模拟分析,区域内最大水深为21.7cm,道路最大水深15.03cm,区域内最大平均水深为3.4cm,相较于改造前减少了50%,模拟结果如图10所示。区域淹没时长为5.5h,相较于改造前时间缩短了6.5h,可见区域的“管网+LID”改造方案能很好地解决区域内涝问题。同时从海绵城市的规划角度来看,上述的LID措施不仅控制雨水径流,而且能补充地下水,对区域生态环境有着积极的作用。 图10 “管网+LID”改造方案最大淹没示意图(t=1.5h) 综合上述4种情况,分析不同情况下的淹没水量,如图11所示,可以看出“管网+LID“改造方案很好地解决了区域的内涝问题,减少区域淹没水量,缩短淹没时间;同时应急处置方案也大大缩减了区域内涝淹没时间,削减了区域洪峰。 本文利用HydroInfo水利计算系统对合肥市某小区进行城市雨洪内涝模型建立,并针对实际降雨情况对区域内涝情况进行模拟分析。同时从灾情处理和长远规划角度,提出了应急抢险处置方案设计,并进行了区域组合 LID 措施方案设计,并对方案设计进行模拟分析。城市雨洪内涝研究发展到如今,水文-水动力学耦合的方法逐渐成为研究城市内涝的主流方法。如何提高模型精度和适用性成为主要研究方向,土地利用类型的不同导致区域下垫面诸多参数的不同直接影响模型的精度。因此在今后的研究中,应将研究区域的土地利用类型纳入研究范畴。同时从“智慧城市”角度出发,模型的结果的展示应当充分利用WebGIS、Cesium等技术的优势,实现结果多平台多终端的三维可视化展示。2 内涝模型建立

2.1 内涝模型建立

2.2 模型适用性验证与结果分析

3 模型应用

3.1 应急抢险处置方案设计与模拟结果分析

3.2 区域改造方案设计与模拟结果分析

4 结语