在小学道德与法治课主题实践性作业设计中彰显劳动教育*

2021-12-03韩庆龙广东中山市小榄丰华学校

韩庆龙 (广东中山市小榄丰华学校)

劳动教育和社会实践是教育的重要途径。道德与法治学科具有实践性强的学科特点,又是学校劳动教育的重要阵地之一,以实践性作业的开展为载体,探究小学道德与法治劳动教育主题实践路径,提升学生道德素养。

一、把握教材内容,探索劳动教育主题实践性作业形式

马卡连柯认为:“让学生单纯进行劳动所收获的成效很小,劳动教育必须与知识以及道德教育结合在一起,只有将劳动教育作为整个教育体系的一部分,它的作用才能发挥出来。”在小学道德与法治学科中设置相关劳动教育内容的意义亦是如此,因此,把握教材内容,设计树立劳动意识、提高劳动能力、实现劳动创造、体现道德与法治学科育人的特点相符的劳动教育主题实践性作业意义重大。

(一)系统梳理,找准劳动教育主题实践性作业设计目标

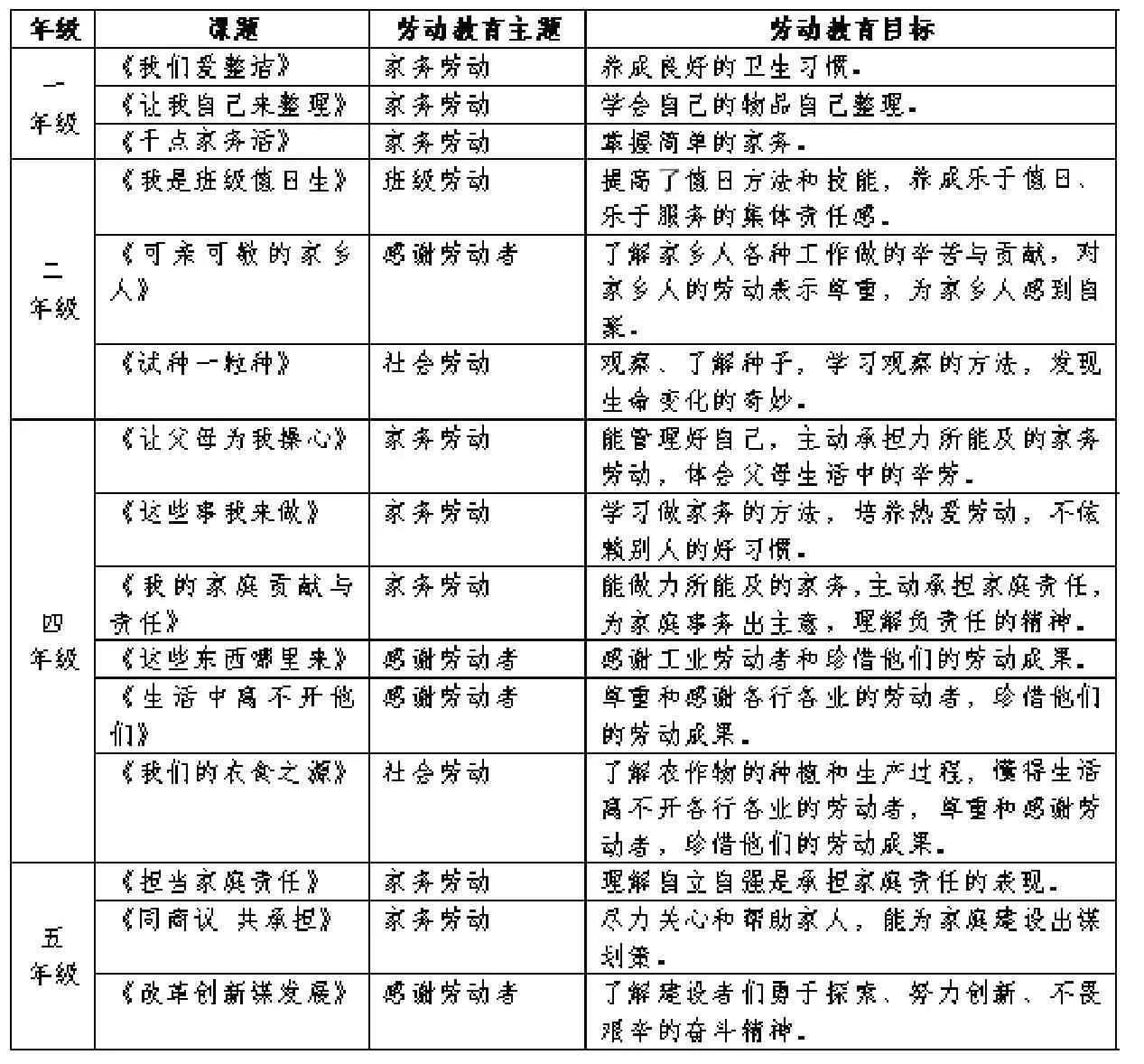

道德教育要落实尊重儿童的理念,力求呈现一个儿童的生活世界,建构一种儿童文化,富有童心和童趣。为了让道德与法治劳动教育主题实践性作业能够符合儿童的特点,满足他们的需求,粗略地梳理道德与法治课程中生活性劳动的相关课题发现,劳动教育主题几乎出现在每个年级,这些看上去都是相同的内容,实质要达成的教学目标并不同,在不同年段层次不同,螺旋上升。小学道德与法治课程中生活性劳动相关课题的劳动教育目标,梳理如表1:

表1

(二)依据目标,探究劳动教育主题实践性作业开展形式

《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》提到:“劳动教育是国民教育体系的重要内容,是学生成长的必要途径,具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值。”因此,在小学道德与法治教育主题实践性作业,在注重探寻劳动价值的同时,应结合时事资源、地方特色等多种形式开展,实现劳动价值入心、走心。依据不同的目标可以采取调查访问、动手操作、实地考察等不同的实践性作业形式开展。

二、立足学科性质,探索劳动教育主题实践性作业原则

在教学中以探究问题为导向挖掘劳动价值,促进学生掌握基本劳动技能的同时树立主动劳动意识,提高学生的劳动智慧。

(一)道德与法治劳动教育主题实践性作业设计的目的性原则

道德与法治劳动教育主题实践性作业的原则要求,作业的设计紧扣教材内容,作业的目标设定要基于学情,符合学生的身心发展特点,有针对性。例如,统编版二年级上册“道德与法制”第四单元第15课“可亲可敬的家乡人”教学后,可以设计“表白抗击新型冠状肺炎疫情一线的家乡人”主题实践性作业,引导学生了解在新型冠状肺炎疫情期间不同行业的家乡人的贡献,其作业目标可以这样设定:通过情境导入、自主合作探究等方法,组织学生收集资料,体会其工作的辛苦,为人民做出的贡献, 为家乡人感到自豪, 并与家乡人建立积极的共存观。提高学生收集资料能力、语言表达能力、合作能力。

(二)道德与法治劳动教育主题实践性作业设计的实践性原则

道德与法治实践性作业设计的实践性原则要求体现知行合一,从“学科内容为主的课堂内”转向“以生活为基础的课堂外”,在丰富多彩的社会调查和访谈、问题探究等社会实践活动中完成作业。例如,统编版一年级下册第三单元第11课“让我自己来整理”教学后,可以设计“我是整理小达人21天打卡”主题实践性作业,让学生在学会整理方法后,通过亲自动手练习整理自己的内务,甚至帮助家人整理物品,提高学生的操作与实践能力,促进学生爱整理习惯的养成。

(三)道德与法治劳动教育主题实践性作业设计的主体性原则

道德与法治劳动教育主题实践性作业设计的主体性原则要求以学生为主体,让学生参与实践性作业设计、实施、评价全过程,学生能靠独立完成或者小组合作完成的作业鼓励学生自主完成,不能自主完成的实践性作业教师和家长可以给予学生适当的指导帮助,但不能包办。例如,统编版四年级下册第三单元第7课“我们的衣食之源”教学后,教师可以设计“寻找衣食之源”主题实践性作业,在完成这一作业内容后,学生可以寻求家长的帮助,通过“学生问、家长讲、共同寻”的方式,引导学生与家长一起探寻家里常用物品的来源与背后的故事。

(四)道德与法治劳动教育主题实践性作业设计的过程性原则

道德与法治劳动教育主题实践性作业设计的过程性原则要求重视学生在完成作业中发现、体验、探究、解决问题的过程,特别是在作业评价时不能单一的关注学生的作业结果。例如在统编版二年级下册第一单元第4课“试种一粒籽”教学后,教师可以设计“种西红柿”的主题实践性作业,教师在设计实践性作业的跨度可以从一粒西红柿籽到用西红柿做一道菜,让学生经历从购买西红柿种子开始,到种西红柿、照顾西红柿秧苗、观察西红柿开花结果、到最后用西红柿做一道菜与家人一起分享自己的劳动成果。在设计作业时要预设出不成功的情况,引导学生提炼自己的实践性作业成果。

三、关注学生素养,探索劳动教育主题实践性作业价值

劳动主题实践性作业的实施不仅要进行劳动技能的习得与提升,更重要的在于劳动价值的认同与内化,劳动习惯的培养与形成,劳动情感的体悟和激发,从劳动行为上升到劳动价值,能尊重劳动并且提高劳动效率,凸显劳动创造美好生活的理念。

(一)促进学生劳动技能的习得与提升

生活德育论强调要使学校里知识的获得与生活过程中的活动联系起来,从而有助于儿童的成长和发展。劳动教育主题实践性作业要引导学生在实践中提高劳动技能。例如在统编版四年级上册第二单元第5课“这些事我来做”教学后,教师可以设计“我是家务小能手”的主题实践性作业,让学生尝试去挑战做各种家务,进而掌握做各种家务的技能。

(二)促进学生劳动价值的认同与内化

道德教育就是要使学生在多样的可能生活中选择一种更有价值、更具意义的生活,并通过这样的生活来涵养他们的德性。劳动教育主题实践性作业要引导学生在实践中体会劳动价值。例如在统编版四年级下册第三单元第12课第一课时“改革创新谋发展”教学后,教师可以设计“我为改革创新民族英雄代言”主题实践性作业,了解建设者勇于探索、努力创新、不畏艰险的奋斗精神,深化劳动创造的能力,从实体劳动到抽象劳动,探讨劳动价值。

(三)促进学生劳动习惯的培养与形成

劳动教育主题实践性作业要引导学生在实践中养成劳动习惯。例如在统编版一年级下册第一单元第1课“我们爱整洁”教学后,教师可以设计“衣柜大作战”的主题实践性作业,让学生在父母监督下挑战21日自我整理衣柜,每日以照片或者视屏形式打卡,与同学分享,养成良好卫生习惯。

(四)促进学生劳动情感的体悟和激发

劳动教育主题实践性作业要引导学生在实践中感受劳动的情感升华。例如在统编版四年级下册第三单元第9课“生活中离不开他们”教学后,教师可以设计“寻找身边最美劳动者”的主题实践性作业,让学生在寻找身边最美劳动者的过程中尊重和感谢各行各业劳动者,珍惜他们的劳动成果。

小学道德与法治劳动教育主题实践性作业是引导学生理解和形成马克思主义劳动观,牢固树立劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念的有效载体,把握教材内容,立足学科性质,设计关注学生素养的劳动主题实践性作业,把道德教育与劳动教育以实践性作业的形式呈现,达到“知行情”合一,提升学生劳动智慧、实践能力、道德素养。