突发公共卫生事件中的“信息流行病”及其消解

2021-12-02王子成周明星

王子成 周明星

摘 要:对突发公共卫生事件中“信息流行病”的有效治理是实现我国网络空间治理体系与治理能力现代化的关键环节。新冠肺炎疫情暴发以来,网络舆论纷繁复杂,信息扎堆,并逐渐演化为“信息流行病”。为进一步巩固疫情防控成果,破除“信息流行病”蔓延难题,应加快完善相关法规体系,建构舆论权责新常态;及时回应社会关切,掌握舆论引导主动权;形成行业自律,整合舆论监管力量;积极开展伦理教育,提升信息鉴别能力,以共同营造风清气正的网络生态空间。

关 键 词:公共卫生事件;“信息流行病”;信息扩散;网络空间

中图分类号:R197.1 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2021)11-0051-11

收稿日期:2021-08-30

作者简介:王子成,湖南农业大学公共管理与法学学院博士研究生,研究方向为危机管理与社会治理;周明星,湖南农业大学公共管理与法学学院教授,博士研究生导师,研究方向为公共服务与危机管理。

德国社会学家乌尔里希·贝克在《风险社会》一书中描述道:“在风险社会中,不明和无法预料的后果成为历史和社会的主宰力量。”[1]2020年1月,荆楚大地发生了突如其来的新冠肺炎疫情,随后,我国依法将新冠肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》規定的乙类传染病,并采取甲类传染病的预防、控制措施,宣告着全国疫情防控工作正式全面升级。习近平总书记就新冠肺炎疫情防控多次作出重要部署并强调:“始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”“坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。”在党中央的周密部署下,各级地方政府及社会民众积极开展“联防联控、群防群控”,协力抗击新冠肺炎疫情,有效阻击了疫情的次生传播。

新冠肺炎疫情的暴发不仅对我国公共卫生治理体系与治理能力提出了挑战,同时也是我国网络空间舆情应对与信息治理现代化面临的一场“大考”。疫情防控期间,互联网信息铺天盖地,既有“朋友圈”转发的“小道消息”,亦有各大媒体发布的“官方通告”,一时间大量的信息使人难辨真伪。对于疫情期间出现的“信息轰炸”“信息过载”问题,2020年2月2日世界卫生组织(WHO)在第13份新型冠状病毒疫情报告中将这种现象聚焦为“信息流行病”,认为错误信息在网上传播的速度比“冠状病毒”在地上传播的速度还要快,并呼吁世界各国应积极抗击“信息疫情”,与谣言、谎言和错误信息作斗争。紧接着,《麻省理工学院技术评论》刊发《新冠病毒实是第一个通过社交媒体传播的“信息流行病”》一文,并以“一对被隔离的情侣”为记叙对象,阐述了“他们最大的焦虑就来源于社交媒体上纷繁杂乱的消息”,以及“将个人的恐惧放大到从未经历过的水平”,在自我恐慌的同时对家人的健康状况也表示担忧等问题。[2]聚焦国内,2020年2月10日,习近平在北京市调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时强调:“要及时发布权威消息,公开透明回应群众关切,增强舆情引导的针对性和有效性。”打赢新冠肺炎疫情全民阻击战,迫切要求建立一套行之有效的网络“信息流行病”防范化解机制,坚决遏制“信息流行病”的肆意蔓延趋势,进而形塑风清气正、开阔明朗的网络空间,为疫情防控营造良好的网络生态环境。本文剖析了“信息流行病”的传播特征以及产生的现实危害,并从多元主体协同治理角度阐释了“信息流行病”的消解策略,以期为新冠肺炎疫情乃至一般突发公共卫生事件中网络舆情治理提供借鉴。

一、突发公共卫生事件中“信息流行病”的传播特征

(一)“信息流行病”与网络谣言概述

新冠肺炎疫情暴发以来,2020年2月2日世界卫生组织(WHO)在第13份新型冠状病毒疫情报告中将技术风险防控焦点聚焦于“信息流行病”:在此次疫情暴发期间,线上线下过多的信息——有些准确有些不准确,使得人们在有需要时难以找到可信赖的消息源和可靠的指导。其后,《麻省理工学院技术评论》专门刊文就“信息流行病”作出案例诠释,并认为其放大了人们对“新冠病毒”的恐慌情绪,创造了一个高度不确定的环境。基于上述两家机构关于“信息流行病”的事实性分析可以发现,之所以出现这类现象,其原因在于网络中积聚了大量不实言论即网络谣言,从而导致人们难以准确获取信息及专业指导。那么,何为谣言?研究初期,谣言被释义为民众藉由口语传播且尚无公开证据支持的一种表述或信念。[3]随着网络信息技术实现了对人类沟通方式的自我革新,口语传播下的谣言释义再也无法贴近社会实际,网络谣言的概念应运而生。有学者认为,网络谣言是在网络环境下,未得到公开证实或没有政府辟谣的、具有潜在负面影响的信息;[4]巢乃鹏等从“兴趣说”角度认为,网络谣言是在网络环境中,网络使用实体以特定方式对网民感兴趣的事物、事件或问题传播的且未经证实的信息表达。[5]综合来看,网络谣言即未经证实的信息表达,会对网民信息获取和政府社会治理构成潜在危害。

作为与突发公共卫生事件相伴而生的网络现象,与“信息流行病”的相关研究可以追溯至2003年SARS疫情。戴维·罗特科普夫基于SARS期间的谣言蔓延态势认为,“信息流行病”是一些事实加上恐惧、猜测和谣言,被现代信息技术在世界范围内迅速放大和传递,以与根本事实不匹配的方式影响了国家和国际经济、政治乃至安全的现象。[6]在新冠肺炎疫情持续蔓延过程中,“信息流行病”再次出现。新冠肺炎疫情中的“信息流行病”是在普及程度较高的社会化媒体、智能媒体等具有跨时空特性的载体中形塑而成的“信息过载”现象, “信息过载”以及网络谣言的病毒式传播使已经对疫情心生恐惧的社会民众在无法找到真实疫情信息之后再次陷入被动恐慌之中,衍生了新的社会伤害。

(二)“信息流行病”的传播特征

2020年2月15日,世界卫生组织总干事谭德塞在慕尼黑安全会议上表示:假新闻比新冠病毒传播得更快、更容易,与病毒同样危险。[7]这也意味着在全媒体时代,新冠肺炎疫情中“信息流行病”的传播具有其独特的样态特征,显著区别于某一类网络谣言的传播轨迹。藉由对我国新冠肺炎疫情中“信息流行病”的传播个例进行剖析,其主要呈现以下特征:

⒈“信息流行病”传播主体平行扩散化。21世纪,新媒体与社交媒体正在重塑人类信息传播的新格局。最为直观的映射是普通民众能够轻松利用便携式移动智能终端随时随地访问各大门户网站、浏览和掌握各类网页信息,已经达到“足不出户,便知天下事”的境地。在如此完善的信息技术载体之下,我国网络使用者的数量呈现井喷式增长。据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截止到2021年6月,我国网民规模达10.11亿,互联网普及率达71.6%。[8]偌大网民社交群体的自然联结,催生着网络社会的进化历程。有学者认为:“在人类社会高度成熟的环境下,网络社会将用极短的时间完成类似人类社会的历史演进,并实现对人类社会的超越,最终带引人类社会的变迁,最后达到一种网络社会和现实社会能够自由切换的状态。”[9]在网络社会中,任何一个与他人、社会互动交流的网络使用者都是其所在虚拟技术场域的主人,网络行为受其独立支配与控制。简言之,网络谣言的主体生成逻辑在于非实名身份,即虚拟技术场域的主人可以扮演网络谣言的建构者、传播者、听众与旁观者等角色。因此,在网络社会及社交媒体的共同作用下,网络信息传播主体的平行扩散趋势难以扭转。平行扩散,即表示事物之间没有纵向的等级差别之分,其运动轨迹以“横向”单行为主,与“扁平化”延伸具有异曲同工之妙。一言以蔽之,网络信息的生成不再具有“身份等级”限制,无论是“网络媒体”“意见领袖”“网络大咖”还是普通网民都处于信息表达的同一起跑线。但必须明晰的是,这里所说的主体“无等级差别之分”是基于信息建构与生成为前提的,并不包括网络信息的传播效应与强度。

深入分析新冠肺炎疫情中“信息流行病”的传播特征,主要是传播主体平行扩散化的痕迹十分明显。譬如:通过对新冠肺炎疫情中传播强度较大的“各地飞机喷洒消毒药水”“暂免武汉红十字会救灾物资管理”“武汉病毒所出现最早感染新冠病毒的‘零号病人”等网络谣言进行“话题生成”溯源性分析发现,绝大部分谣言的生成主体都是活跃在微博、抖音、今日头条及微信公众号等社交网络媒体上的“个体网民”。在为获取和博得网络关注量的利益驱使下,借助新冠肺炎疫情热门话题,不断滋生新谣言,加上网络平台匿名性、即时性、交互性与便捷性以及“意见领袖”的顺势推动,谣言迅速发酵并形成较为稳定的兴趣话题圈层,使之“中介初始信任”急剧提升,谣言的扩散范围应然扩大。另外,“中国疾病预防控制中心相关人员被调查”一则谣言,首发生成主体竟然为某省域官方媒体。可见,新冠肺炎疫情中“信息流行病”传播既有来自普通网民“恶意揣测”下的不当行为,亦有官方媒体“形势误判”下的错误言论,原发信息传播主体间的边界由“层级分离”转向“扁平交互”,愈发模糊不清。

⒉“信息流行病”传播内容易感煽惑化。信息内容足够“惹眼”是网络谣言能够成为热门话题并得到广泛传播的重要前提。在全民社交高度发达的现实背景下,网络谣言内容的生成往往依赖于对受众度较高、影响力较大的社会热点事件的包装与修饰,从而达到引人瞩目的效果。[10]在新冠肺炎疫情中突出表现为“信息流行病”传播内容易感煽惑化。所谓“易感煽惑”,即指在各类网络平台所刊载的文字评论、语音资料及影像视频等内容使普通网民产生充分的真实信任感或现实迷惑感,并由此自觉作出系列群体性举动,直至形成具有一定社会规模的“羊群效应”。通过对新冠肺炎疫情中“信息流行病”的个别案例语料分析,信息传播内容易感煽惑化大致来源以下两方面:

其一,造谣者假借言论自由之“噱头”,通过将权威公共卫生专家对疫情防控判断的“可能式话语”进行“肯定式的自我嫁接”,并运用极其富有情感渲染的词语予以网络公开阐述,以此表达对疫情发展的自我认知,吸引网络社会流量,制造舆情“围观效应”。如2020年1月29日国家卫健委高级别专家组成员李兰娟院士在接受主持人白岩松采访时表示:“主人要对宠物加强管理,如果宠物在外面接触到疫情,接触到病人,那宠物也需要监控起来。这个病毒是在哺乳动物之间传播,所以我们对哺乳动物也需要加以防备。”在整段采访中,李兰娟院士从未明确表示“宠物會感染新冠肺炎。”但在节目播出后不久,一个名为“中国网直播”的账号对采访视频作了剪辑并附加了标题“宠物也会感染新型肺炎!”在其微博和抖音平台同时发布。这种肯定式的“自我杜撰 ”与“感叹号”的交叉呼应,瞬间造成网络舆论一片哗然,形成“地毯式”恐慌,部分网友扬言要扑杀宠物、流浪猫狗等哺乳动物,并且在多地出现“高空坠狗”“小区式扑杀”与“无害化处理(烧死)”等暴力行为,产生了极其恶劣的社会影响。

其二,网络服务使用者依据内心偏好及现实期望,自我编织尚未证实且在当前条件下完全无法证实的信息,以此进行“自我疗伤”,扰乱疫情防控大局。桑斯坦在《谣言》一书中指出:“语言传播具有‘偏颇吸收的机制效应。”[11]所谓“偏颇吸收”,即指社交网络群体会根据自我偏好选择和处理信息,并且会随着对现实事物的殷切期盼偏执性地主动生产信息。在疫情期间,渴望“疫情早日结束,重回正常生活”是所有人共同持有的心理特征,当同时面对与这一心理相同或相背的网络信息时,“好的消息”总会优先获取心理信任。因此,新冠肺炎疫情中“偏颇吸收”的现象比比皆是。如在新冠肺炎疫情暴发后不久, “瑞德西韦”在武汉显效,700多位患者使用后“药到病除”的一则不实传言在网络上出现,引发广大民众将“瑞德西韦”抗病毒药物奉为圭臬,视为“新冠病毒”的“终结者”,但实际情况是“瑞德西韦”的临床试验仅启动一天,根本无法得出药效结果。

⒊“信息流行病”传播环境同频共振化。网络谣言的产生不仅需要传播主体对信息的编纂,同时也依赖于网络环境对信息蔓延的助推。全媒体时代,以主流社交平台、直播可视平台、商业流通平台、生活猎奇平台和实时有声平台等为代表的网络语言孵化平台竞相迸发,[12]不断拓展着人类积累社会认知的途径。并且伴随着技术的深层异化,环境的改变同样为谣言的滋生扩张了“生存空间”和传播渠道。正如有学者所言:“科学技术所支配的已经不只是烟囱林立的大城市, 也不只是整个工业国,而是人原先没有转让的内在生命。”[13]网络信息技术的全方位升级简化了谣言从生成到传播的繁琐程序,使得其传播更加“顺风顺水”并愈发呈现多元化趋势,直至达到“秒传播”的实然状态,传播环境随即由“单一极核”向“多元齐发”的形态更替。新冠肺炎疫情中的“信息流行病”主要归结于网络语言孵化平台中的谣言乱象,其传播环境并不囿于熟知度较高的社交网络平台,而是涵盖了所有具有信息传递功能的网络信息平台,并且在各平台的烘托与陪衬下,传播环境总体呈现出同频共振的演进态势。所谓传播环境同频共振化,即指网络信息在传播过程中,环境内部的各类组成单元在传播思想、意识及行为方式上具有高度统一性,通过协作将网络信息催生至“白热化”状态,从而实现既定的传播目的,吸揽网络热度。新冠肺炎疫情中“信息流行病”传播环境同频共振化主要表现为网络谣言在原发平台得到催生与讨论,逐渐垒叠起巨大网络流量,直至冲破原发平台的“承载上限”,跻身于公共网络空间之中,并得到其他媒体平台的次生传播,从而促使网络信息发生“核裂变反应”与多米诺骨牌效应,衍生出诸多“细枝末节”,最终以“高热度”的方式呈现于网络社群的社会化互动之中,大大增加了“社会流爆”与“群体极化”生产的可能性。总之,新冠肺炎疫情牵动着每个国民的心,不可避免会成为网络舆情的“中心漩涡”,这也决定了“信息流行病”传播环境必然存在同频共振的显著特征。

二、突发公共卫生事件中“信息流行病”的现实危害

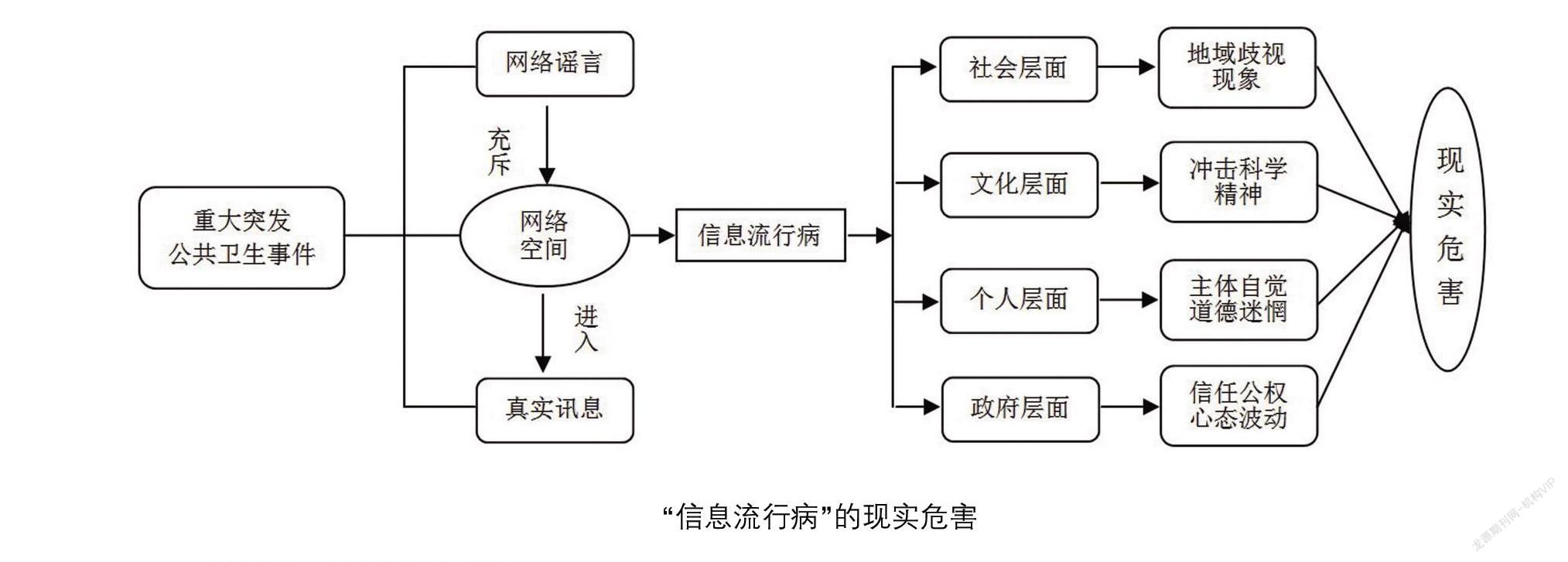

清晰阐释“信息流行病”的原生概念及传播特征,能够为正确认识新冠肺炎疫情中“信息流行病”的传播危害夯实理论基础、提供逻辑起点。“信息流行病”的持续加大了网络空间治理难度,同时也给新冠肺炎疫情防控增加了新的不确定因素。通过对新冠肺炎疫情中“信息流行病”的案例进行解构分析,其所衍生的现实危害可以概括为以下内容(见下图)。

“信息流行病”的现实危害

(一)易滋生“地域歧视现象”

新冠肺炎疫情暴发初期,由于缺乏对新冠病毒的基本认知,社会民众难以寻找到正确的信息源,无法得到即时性的事实求证,网络谣言顺势披上“合理”的外衣且存在于互联网社交之中。视觉上的强烈冲击使网络谣言在短时间内迅速蔓延并在久而久之的“口口相传”之下逐步成为社会民众广泛接受的“真相”且无法消弭。新冠肺炎疫情的暴发为网络谣言的产生提供了“中心主题”“方向指引”和“关注流量”。作为“回馈”,网络谣言亦对新冠肺炎疫情防控产生了巨大危害,其中就包括“地域歧视现象”。2020年初,由于武汉是新冠病毒感染最为严重的地区,“新型冠状病毒”“武汉”“湖北”等名词在网络媒体的报道中被不约而同地联结在一起,频繁性的推送与关注使社会民众对“武汉”“湖北”心生排斥,而对“武汉人”“湖北人”更是“人人避而远之”。

(二)易冲击科学精神

科学以及科学精神是指导人类主动进行社会创造和实现整体高质量发展的重要保障。在新冠肺炎疫情“信息流行病”传播中,科学精神明显受到了网络谣言的冲击。以自我“设想”替代公共卫生专家的科学防控意见。在新冠肺炎疫情暴发期间,出于自我期望满足和“自我疗伤”的需要,部分社会民众对公共卫生专家的科学防治意见置若罔闻,导致关于病毒如何预防、如何治疗的民间“偏方”在网络中广为传播。如“饮酒能够对抗冠状病毒”“威士忌加蜂蜜水对新冠肺炎有效”“大蒜可以杀灭新型冠状病毒”“嚼槟榔可抗新冠肺炎”“吸烟能预防病毒感染”等有关预防与治疗的谣言层出不穷,扰乱了社会民众的判断力,给科学防控疫情带来了巨大阻力。与此同时,一些地方甚至出现了极端案例:未戴口罩被劝止而持刀伤害社区治安员、辱骂劝导戴口罩的民警及国家公务人员拒不佩戴口罩等。此类现象产生的深层次原因在于部分社会民众欠缺科学精神与科学素养,而谣言则扮演着“离轨放大器”的角色,成为伪科学的“二传手”。

(三)易导致“主体自觉道德”迷惘

“自觉”是一种社会美德,亦是一种道德。《孔子家语·致思》记载:“吾有三失,晚不自觉。”“自觉”即自我察觉、自我发现。关于人类“自觉意识”的产生,马克思指出:人是有认识的类存在物,人的类特性恰恰就是自由的自觉的活动。[14]无论在何种社会形态中,个体的自觉性始终都是社会自觉性的重要组成部分,即使个体的自觉性在一定情况下并不与社会自觉性的活动规律保持一致。当下,个体自觉性与社会自觉性更加高度融合且互为内嵌,共同产生显著的“积极作用”并促进社会发展。因此,树立和巩固具有“积极作用”的个体自觉性不仅是社会发展之所需,亦是人类实现自我价值的需要。在现代化的社会治理进程中,充分发挥个体自觉性的主观能动作用日渐成为政府解决发展难题的一剂“良药”。由此有学者提出“主体自觉”的概念,并将其界定为“多元行动者自发地认同某一事物,并愿意全身心投入参与事物发展的一种行动状态。”[15]而且“主体自觉”的彰显程度决定了事物发展的动力供给和前进方向,激发“主体自觉”,对事物的可持续发展具有重要促进作用。[16]面对突发的新冠肺炎疫情,个体的自觉参与是打赢疫情攻坚战,落实“联防联控、群防群控”治理要求的关键一环。分析社会主体自觉参与新冠肺炎疫情防控行为,包括“直接参与”和“间接参与”两种类型。“直接参与”主要指个人在“主体自觉”意识的熏陶下主动投身于疫情防控的具体工作之中,如参加志愿服务、担任交通管制员等;而“间接参与”是以保护自我的生命健康为第一要义,“被动”作出有利于疫情防控大局的行为,如居家隔离、体温上报和主动就诊等。在新冠肺炎疫情防控过程中,“主动参与”与“间接参与”交替发生并呈现“合体”之势。两类“主体自觉”行为尽管在动机、行为方式上存在一定区别,但所带来的行为结果具有高度的相似性,对疫情防控都表现出积极的态度。

值得注意的是,由于“间接参与”的“主体自觉”行为具有“被动”特征,在面对疫情产生高度恐惧时难免会受到外界环境的深度影响而出现犹豫、推诿甚至逃避等行为。“间接参与”的“易碎性”为谣言的滋生提供了现实土壤。在新冠肺炎疫情暴发时,疫情本身的高度传染性及突发性使得人类在短时间内倍感恐慌且不知所措。部分网络使用主体及自媒体在不法利益驱使下编织的网络虚假信息及对谣言的“火上浇油”进一步加重了社会民众的心理恐慌感和不适感,放大了人们的负面情绪,致使社会民众无法发出适当的“主体自觉”行为指令并导致“主体自觉道德”迷惘,进而作出违背“主体自觉”行为的举动,包括拒绝治疗、隐瞒流行病学史等。如在朋友圈广泛流传“官方发言:新冠肺炎确诊患者由全额报销改变至财政补贴60%,自己需承担40%”等谣言,致使部分新冠肺炎疑似病例或确诊病例囿于家庭经济状况而作出逃避治疗的“非主体自觉”的行为抉择,不僅给个人生命健康造成了损害,亦给疫情传染风险的叠加带来了严重危害。再如网络谣言对“隔离”“封城”等措施过分“妖魔化”,导致部分社会民众误认为“隔离”就是失去了人身自由,且结束后会受到歧视和疏远,承受来自他人异样的眼光,从而故意隐瞒流行病学史以及出现发热、咳嗽等症状后选择逃避和自我承受。虚拟网络空间中不实信息的肆虐及蔓延易导致广大社会民众难以真正了解事实真相,使常态化下的“主体自觉道德”发生偏移,进而对社会民众非常规条件下的“行为改造”产生负面效应。

(四)易使“信任公权心态”产生波动

“信任公权”是指社会民众对公权力机关(政府)的信任程度。从总体上说,“信任公权”的客体仅指代“政府”这一国家行政组织。具体而言,可划分为在宏观上社会民众对政治共同体(国家)、中观上对政治制度和政府机构、微观上对政治家个体或行政官僚的信任,即政治信任与政府信任并无明显界限。[17]在新媒体与社交网络高速发达的时代背景下,依靠传统媒体自上而下的“金字塔”型信息传播方式建构的政府信任优势不断消弭,自下而上“多对多”的新媒体扁平网格化信息传递使得政府信息发布在多维度受到信任挑战与冲击。[18]而最终的结果是政府对社会信息垄断性的话语地位受到质疑,“官方报道”不再成为民众唯一的消息来源,普通民众接触负面信息的几率大大提升。同时,一些自媒体本能地偏好于分享负面评论及舆情,据尼尔森公司调查结果显示:中国愿意分享负面评论的网民比例为62%,明显高于其他国家。[19]在这一偏好特征的驱使下,社会民众对于网络中的负面信息无论来源是真是假,均表现出浓厚的兴趣。另外,一些“惯性思维”还使得网络受众将一些负面信息的出现都归因于政府,且产生极度的公权不信任感。久而久之,“信任公权心态”就显得不再牢固。在新冠肺炎疫情防控中,网络谣言对政府的恶意抹黑以及“信息流行病”的泛滥致使社会民众难以获取有效信息源,民众“信任公权心态”出现了波动迹象并直接表现为对国家公职人员的不信任。如疫情暴发之初,一则谣言称“武汉卫健委副主任携带病毒四处逃窜”,并附有极度逼真的照片、聊天记录等“证据”在境内的微博、豆瓣与境外的推特等平台广泛传播,引发了民众对国家公职人员形象的讨论。事后,尽管武汉卫健委及各大“官方媒体”及时进行辟谣,并呼吁“不信谣、不传谣”等,但信任修复效果与损害程度相比依然相差甚远。后来还陆续在互联网中出现“湖北省红十字会主要领导系天津爆炸案免职人员”等有关公职人员的网络舆论。这类舆情之所以保持高持续的热度,除了公职人员身份的敏感性以外,还在于“网络谣言”的歪曲、强化及伪造。同时,“信息流行病”的過度蔓延对疫情防控政策的传导与执行同样具有重大危害,易导致民众对区域性乃至全国性的疫情防控策略产生误导与怀疑,这一问题在基层疫情防控实践中尤为常见。

三、突发公共卫生事件中“信息流行病”的消解策略

厘清新冠肺炎疫情中“信息流行病”的传播危害,有助于提出相应的消解之策,为疫情防控打造良好的网络舆论环境,真正形成“全国上下一盘棋” “联防联控、群防群控”的格局。

(一)加快完善相关法规体系,建构舆论权责新常态

坚持“依法治网”是中国特色社会主义制度和网络空间治理体系的显著优势。习近平总书记指出:“我国社会主义法治凝聚着我们党治国理政的理论成果和实践经验,是制度之治最基本最稳定最可靠的保障。”[20]伴随着新冠肺炎疫情进入常态化防控的新阶段,有效消除新冠肺炎疫情中的“信息流行病”,迫切需要加快完善网络空间法规体系,用常态化情境下的“制度之治”为应急视阈下的有效治理提供行动保障,进而建立常态与应急协同的网络舆情治理机制。首先,通过建立健全标准化和规范化的法规体系、强化网络舆情治理的顶层设计,明晰突发公共卫生事件网络舆情引导权力与责任。当前,有关突发公共卫生事件应对以及网络舆情消解的法律制度规定滞后于重大突发公共卫生事件的发展趋势以及数字时代网络舆情变化的现实需要,尤其是在紧急状态下的关键信息披露与公布等领域存在规则缺位以及法规注意力高度集中于“控”而非“预防”等。[21]面对新问题,政府急需在我国《网络安全法》《突发事件应对法》《信息网络传播权保护条例》等法律法规的基础上进一步细化、制定常态和应急双重视阈下的跨领域、跨部门、跨地方的网络舆情治理制度,对突发公共卫生事件网络舆情的法律界定、权利义务主体、问责情形等作出详细规定,切实做到“网络空间扩展到哪里,法治就要覆盖到哪里”。其次,优化突发公共卫生事件网络舆情管理制度与我国《刑法》《民法》等具有“强约束力”法律的有效衔接,适度加大网络犯罪量刑力度,充分释放法律规章制度的“震慑”功能,严格规范舆论发布主体的网络行为和依法依规治理、打击网络谣言、网络诽谤与网络暴力,将法治的“光辉”照射进网络的每一寸空间,高质量营造“风清气正”“天朗气清”的网络空间环境。

(二) 及时回应社会关切,掌握舆论引导主动权

网络空间是对现实社会的有效映射。“信息流行病”产生的根源在于民众对社会现象及潜在矛盾的未知、猜测和恐慌,当然,也不排除部分网民及网络媒体别有用心地在“信息扎推”过程中获取网络流量和非法利益。但无论基于何种目的产生的网络谣言,终究都会被事实真相击破。马克·吐温曾说:“当真理还在穿鞋的时候,谣言已走遍半个世界”。真相“浮出水面”时间的长短在一定程度上决定了网络负面信息的传播强度,而提升疫情谣言治理效果,必然需要让真相永远走在谣言之前。2020年2月23日,习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指出:“要主动回应社会关切,对善意的批评、意见、建议认真听取,对借机恶意攻击的坚决依法制止。”谣言止于公开和透明,面对“信息流行病”蔓延的严峻形势,政府及时回应社会关切,完善疫情信息公开制度,充分保障民众知情权,对消除民众恐慌情绪,还原社会事实真相以及营造风清气正的网络空间,打赢疫情防控的人民战争,具有十分重要的现实意义。

在新冠肺炎疫情防控期间,争夺舆论引导主动权是政府防范化解重大网络舆情事件的必要选择。首先,利用大数据、人工智能、“互联网+政务服务”及数字政府建设成果,全方位和多角度有效识别、挖掘社会民众迫切关注的“事件源”,准确设置“紧急回应”与“非紧急回应”事件选项并分类施策,对于事关社会舆情走向与民众切身利益的信息应在第一时间进行研判和公开,尤其是疫情发展态势、医疗救治进展、药物研发进度及政府防治措施等。由于信息搜集、汇总及分析的复杂性,即使政府尚未掌握全部舆情也应在第一时间公布已经获得的局部调查结果并给予民众建设性的疫情防控意见,使真相始终走在谣言之前,避免谣言有机可乘。其次,在常态化新闻发言制度的基础上,建立健全非常态新闻发言机制,加强对突发舆情的紧急处置。疫情期间,对于突发性的社会热点事件,政府决策部门在对敏感信息获得进一步认知后应立即召开各级新闻发布会,充分利用传统媒体和新兴媒体的舆论引导功能建立非常态新闻发言机制,及时就社会焦点舆论与广大民众直接对话并作出权威回应,在进行防控知识普及的同时消除民众疑虑,稳定其情绪,从源头上切断网络谣言传播途径。再次,加强与各网络媒体、互联网企业的沟通、合作,充分发挥多元主体协同辟谣作用,合力打造新冠肺炎疫情官方辟谣平台,敢于对谣言“亮剑”,不断提高辟谣信度、深度与广度,牢牢把握舆论主动权,从而降低网络谣言散布错误、虚假信息的影响,使谣言无处藏身。

(三)形成行业自律,整合舆论监管力量

在互联网语境下,单靠某一类主体或某一种行为策略已无法实现预期治理目标。2010年6月,国新办发表的《中国互联网状况》白皮书指出:“中国坚持依法管理、科学管理和有效管理互联网,努力完善法律规范、行政监管、行业自律、技术保障、公众监督和社会教育相结合的互联网管理体系。”[22]因此,网络平台等互联网提供者无论在理论指导层面还是在实践操作层面已经成为网络空间的“新管理者”。[23]激发网络平台活力,发挥网络服务提供者自行过滤与剔除负面信息的现实功能,有利于政府节省谣言规制成本,提升管理效率,同时,对打造共建共治共享的网络空间治理体系具有明显的积极效应。作为技术的创新者及使用者,网络服务提供者在互联网空间治理中占据着得天独厚的优势,有能力在“谣言生发者”与网民之间架起一道信息“过滤墙”并得到社会广泛认可。有学者认为:“由社会组织与公众参与的辟谣,如新浪微博开发的‘虚假消息官方辟谣账号,与政府辟谣相比,似乎更能够得到公众的认可。”[24]主动形成互联网行业自律,是发挥网络服务提供者“净网”功能的重要保障。首先,明确网络行业组织的法律地位并赋予其适度网络监管权。加快政府职能转变,逐步淡化其对互联网行业组织设立与运行的直接管理,允许在我国《社会团体登记管理条例》《互联网新闻信息服务管理规定》等法规框架下,依法设立由不同互联网行业代表组成的具有高度专业性的行业组织并切实履行行业指导、行业监管权。同时,赋予和保障网络行业组织的信息监管权和法规建议权,准允行业组织在面对网络谣言时采取监测、紧急辟谣等措施,让互联网平台扮演“信息把关人”角色,最终旨归于有序建立政府指导、行业组织主动参与的互联网治理模式。其次,制定行业自律公约,优化行业组织内部管理。行业自律公约是行业组织进行行业指导与监管的依据,亦是网络平台开展互联网服务、规范自我行为的准则。广泛开展市场调研与实地对话,清晰把握网络服务利益相关者的心理需求尤其是关注广大网民的意见,在多方讨论后,共同商定具有广泛代表性的行业自律公约,可以确保公约发挥实效。再次,建立网络平台奖惩制度。在新冠肺炎疫情防控期间,对于积极参与舆情监测、辟谣及官方信息传递的网络平台及时给予肯定式的回应性奖励,充分激发网络服务提供者的舆论引导功能;对于以提高网站知名度和网络流量为目的,发布虚假信息、博取眼球及助长谣言传播的新媒体应给予严厉处罚,如限制网络访问、依法取缔平台账号等。

(四)积极开展伦理教育,提升信息鉴别能力

积极开展互联网伦理教育,提升网民的信息鉴别能力,是防范化解“信息流行病”的有效之策。正如托马斯所说:“解决问题的关键在于如何将公民积极参与的热情和行动有效的公共管理过程有机平衡或结合起来,即如何将有序的公民参与纳入到公共管理过程中来。”[25]新媒体时代,亿万网民在网络空间实现了角色突变,已经由被动、消极的信息阅读者和有限参与者转化为网络信息的生产者、传播者、评论者及多重身份者。[26]在新冠肺炎疫情暴发期间,倍感恐慌与不明真相的网民在面对突如其来的“信息轰炸”时,往往以盲目、顺从及跟风的心态被各种网络谣言所迷惑,从而逐渐成为网络谣言蔓延与扩张的“助推器”,使得谣言防范与治理难上加难。同时,由于我国网络伦理道德规范尚未形成,网民在虚拟空间中的行为选择多由“主体自觉”和自我内省所决定,自我约束意识与伦理规范的缺乏使得部分网民在表达自我不适感的间隙生产网络谣言,导致社会民众产生极度恐慌情绪,阻滞了疫情防控政策的深入推进。因此,大力开展互联网伦理教育与道德教育刻不容缓。

开展互联网伦理与道德教育,首先,应建立常态化的学习教育机制。通过专项资金投入,充分利用学校、老年大学、社区及网络平台等载体,开发媒介素养提升课程,将网络媒介素养教育纳入学校课程体系并贯穿于全民教育之中,引导网络服务使用者树立正确的言论表达意识,提升信息鉴别能力,自觉做到不造谣、不信谣和不传谣。同时,在学校教育的基础上充分发挥网络平台的教育功能。通过将媒介素养课程或宣传片投放于各大网络平台及社会公共传播媒介,使网络服务使用者潜移默化地接受媒介素养教育内容熏陶,从而不断提升客观理性甄别信息能力以及保持良好的社会心态。其次,建立健全网络伦理道德规范体系。[27]应将网络伦理道德教育置于社会道德建设体系之中,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在总体国家安全观引领下,完善互联网伦理道德规范体系的内容、要素及标准,创新网络伦理文化,明确网民的互联网权利及义务,提升网络主体的道德水准。在伦理道德规范与法律制度的双重规制下,促使网民坚持自律与他律相结合,共同营造风清气正的网络生态。再次,畅通舆论监督渠道,鼓励和支持网民参与到对网络信息的监管之中。在治理网络谣言过程中,政府与网络平台的力量有限,难以实现对网络谣言“全天候”的一网打尽,而网民是直接与网络谣言接触的群体,通过开辟网上举报渠道,建立奖惩机制,可以充分发挥网民监督的主动性,鼓励网民举报网络谣言。这一举措既能够有效检验互联网伦理教育质量,同时也能够让网络谣言无藏身之地。

【参考文献】

[1](德)乌尔里希·贝克.风险社会[M].何博闻译.南京:译林出版社,2003:20.

[2][7]“信息流行病”與新冠病毒一样可怕[EB/OL].科学网,http://www.cas.cn/cm/202002/t20200218_4734894.shtml.

[3]Pendleton S C.Rumor research revisited and expanded[J].Language&Communication,1998,(1):69-86.

[4]Singh A,Singh Y N.Nonlinear spread of rumor and inoculation strategies in the nodes with degree dependent tie strength in complexnetworks[J].Acta Physica Polonica,2012,44(1):5.

[5]巢乃鹏,黄娴.网络传播中的“谣言”现象研究[J].情报理论与实践,2004,(6):586-589+575.

[6]David J.Rothkopf. When the Buzz Bites Back[N].The Washington Post,2003-05-11:B01.

[8]中國互联网络发展状况统计报告[EB/OL].中国互联网络信息中心网站,http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202109/P020210915523670981527.pdf.

[9]张雷.网络社会的本质及其发展历程与趋势论析[J].天津行政学院学报,2008,(4):23-26.

[10]杜志强,支少瑞.网络政治谣言的危害及治理[J].中州学刊,2019,(4):161-165.

[11](美)卡斯·R·桑斯坦.谣言[M].张楠迪扬译.北京:中信出版社,2010:1.

[12]白中英,何云峰,陈佳丽.网络谣言研究述评:对内涵特征、孵化平台、规律机制的观照[J].西南交通大学学报(社会科学版),2018,(4):57-64.

[13]林琳.现代科学技术的伦理反思:从“我”到“类”的责任[M].北京:经济管理出版社,2012:35.

[14]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯全集(第42卷)[M].北京:人民出版社,2001:96.

[15]王文彬,徐顽强.脱贫攻坚实践与进路:一个主体自觉分析框架[J].甘肃社会科学,2019,(3):137-143.

[16]徐顽强,王文彬.乡村振兴的主体自觉培育:一个尝试性分析框架[J].改革,2018,(8):73-79.

[17]Norris P.Introduction:The Growth of Critical Citizens?.Oxford:Oxford University Press.1999:6.

[18]杨旎.大数据时代利益相关者理论视角下突发事件的研究范式与治理模式[J].青海民族研究,2017,(3):55-59.

[19]丁香桃.自媒体时代公共管理的挑战与机遇——政府信任的视角[J].管理世界,2017,(12):180-181.

[20]习近平.推进全面依法治国,发挥法治在国家治理体系和治理能力现代化中的积极作用[J].中国人大,2020,(22):9-10.

[21]林心宇,任映红.重大突发公共卫生事件的网络舆情及引导机制研究[J].学术研究,2021,(7):65-68.

[22]中华人民共和国国务院新闻办公室.中国互联网状况白皮书[EB/OL].中国政府网,http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2010/Document/662572/662572_7.htm.

[23]Jack M.Balkin,“Free Speech in the Algorithmic Society:Big Data,Private Governance,and New School Speech Regulation”,U.C.Davis Law Review,Vol.51,(2018),p.1151.

[24]陈鹏.针对网络谣言的政府义务[J].浙江社会科学,2012,(2):55-57+156.

[25](美)约翰·克莱顿·托马斯.公共决策中的公民参与[M].孙柏瑛等译.北京:中国人民大学出版社,2005:3.

[26]林华.网络谣言治理市场机制的构造[J].行政法学研究,2020,(1):66-76.

[27]任中义.中国政治文化安全与网络谣言治理[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2018,(1):81-83.

(责任编辑:高 静)

On the“Information Epidemic”of Public Health Emergencies

Wang Zicheng,Zhou Mingxing

Abstract:The effective governance of“information epidemic”in public health emergencies is the key link to realize the modernization of China's cyberspace governance system and governance capacity.Since the outbreak of novel coronavirus pneumonia,Internet public opinion has been complicated,and the information has been gathered together,and gradually evolved into“information epidemiology”.In order to further consolidate the achievements of epidemic prevention and control and get rid of the problem of the spread of“information epidemic”,we should speed up the improvement of relevant legal systems and build a new normal of public opinion rights and responsibilities;Timely respond to social concerns and grasp the initiative of public opinion guidance;Form industry self-discipline and integrate the supervision force of public opinion;Actively carry out ethics education and improve the ability of information identification,so as to jointly create a clean and positive network ecological space.

Key words:public health events;information epidemic;information diffusion;cyberspace