颅中窝入路听神经瘤切除术听力保留技术研究

2021-12-02陈继跃马晓彦丁志伟王方园王国建韩维举韩东一申卫东杨仕明

陈继跃,马晓彦,丁志伟,张 驰,曹 伟,王方园,吴 南,王国建,韩维举,戴 朴,韩东一,申卫东,杨仕明

中国人民解放军总医院第六医学中心耳鼻咽喉头颈外科医学部 国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心 聋病教育部重点实验室 聋病防治北京市重点实验室,北京 100853

管内型听神经瘤(局限于内听道内的微小听神经瘤)治疗的挑战是听力保留,目前常用的经乙状窦后入路和颅中窝入路手术均可能通过保全迷路结构和血供而保留听力,尤其颅中窝入路可在不破坏迷路结构的前提下充分显露内听道全长[1-4]。研究表明,颅中窝入路切除管内型听神经瘤时听力保留的指征包括术前听力良好[5]、肿瘤较小[4,6]、肿瘤来源于前庭上神经[7]、颅脑MRI T2加权成像存在“脑脊液帽”[8]以及肿瘤与蜗神经之间无粘连[9]。文献报道,颅中窝入路听神经瘤切除术后听力保留的比例存在差异,介于59%~86%之间[3,10-12]。本研究重点对管内型听神经瘤患者行颅中窝入路切除术时听神经功能的保留技术进行探讨。

1 资料与方法

1.1 研究对象

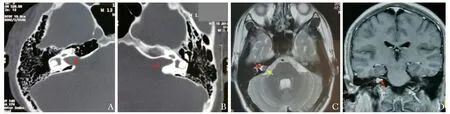

回顾性收集并分析2006年5月至2021年5月中国人民解放军总医院行经颅中窝入路切除术的管内型听神经瘤患者临床资料。纳入标准:(1)依据1990年Tos听神经肿瘤分级系统诊断为管内型听神经瘤[13];(2)术前均行高分辨率颞骨薄层CT及颅脑MRI检查(图1);(3)听力保留原则:肿瘤侧耳的平均听阈(纯音听阈0.5 kHz、1 kHz、2 kHz和4 kHz的平均听阈)≤50 dB HL、言语识别率(speech discrimination score,SDS)≥50%、肿瘤直径小于1.5 cm[14];(4)术前与术后均采用美国耳鼻咽喉-头颈外科学会(American Academy of Otolaryn-gology-Head and Neck Surgery,AAO-HNS)听力分级标准进行听力分级[15],采用House-Brackmann(HB)分级[16]进行面神经功能评定。排除标准:(1)同期行颅脑其他部位手术;(2)除颅中窝入路切除术外,还采用其他入路的患者。

图1 1例管内型听神经瘤患者(男,13岁)术前影像学检查结果A.颞骨CT示内听道口处骨质变薄(箭头)、肿瘤侧内听道(箭头);B.颞骨CT示非肿瘤侧内听道无明显扩大;C.颅脑MRI 水平位T2加权成像可见肿瘤(黄色箭头)与脑脊液(红色箭头);D.颅脑MRI冠状位T1增强成像示肿瘤明显强化(箭头)

本研究已通过中国人民解放军总医院伦理审查委员会审批(审批号:s2021-179-02)。

1.2 研究方法

1.2.1 资料收集

通过电子病历系统收集患者术前及术后影像学资料、听力分级及面神经功能等临床资料。

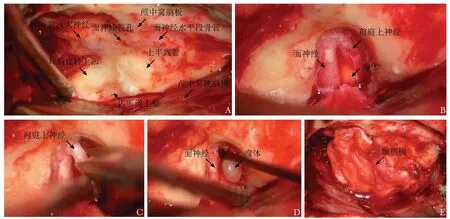

1.2.2 颅中窝入路听神经瘤切除术操作要点

患者取仰卧位,经口气管插管、全身麻醉。术前置面神经监测电极及ECocG电极,并固定。手术全程监测面神经和听力。患耳朝上,予以1%碘酒及75%酒精消毒患侧耳周及头部皮肤,常规铺手术巾。(1)开窗:以电钻于颞骨鳞部开一大小约4.0 cm×4.0 cm骨窗。骨窗的前2/3位于外耳道前方,后1/3位于外耳道后方。骨窗下缘接近颞线。(2)定位内听道:依次暴露面神经裂孔及弓状隆起,依此为标志采用House、Fisch或Sanna法确定内听道位置(图2A)。(3)暴露肿瘤:由内听道底部朝向内听道口方向磨除内听道顶壁,充分磨除内听道前后唇,向外磨除内听道底的骨质并暴露垂直嵴。沿内听道后缘由外向内的方向纵行切开硬脑膜,可见内听道被淡红色瘤体占据(图2B)。(4)鉴别肿瘤来源:根据垂直嵴的位置,确认面神经和前庭上神经,以神经勾分离并暴露前庭上神经,确认肿瘤来源于前庭上神经或前庭下神经。(5)评估肿瘤与蜗神经之间的粘连程度:在垂直嵴后方勾除肿瘤外侧的前庭上神经(图2C),然后切开肿瘤包膜、分离瘤体与内听道口周围的蛛网膜,判断肿瘤与蜗神经的粘连程度,从内听道底向内分离瘤体表面的粘连、游离瘤体,完整切除肿瘤(图2D)。(6)判断面神经和蜗神经功能状态:检查面神经(术中若面神经与肿瘤粘连紧密或被肿瘤包绕,需离断面神经)、蜗神经、耳蜗神经、内耳滋养血管保存完整,以0.05 mA的面神经监测仪检查面神经肌电反应良好(即确保面神经解剖和功能完整),如果未引出肌电反应则逐渐增大电流刺激量,直至引出面神经肌电反应,以确保面神经的连续性。(7)关闭术腔:自切口处取颞筋膜封闭内听道骨质缺损区(图2E)。

图2 经颅中窝入路听神经瘤切除术操作要点A.寻找内听道标志岩浅大神经、面神经裂孔、面神经骨管及上半规管;B.磨除内听道上壁骨质,暴露瘤体;C.对来源于前庭上神经的肿瘤,切断前庭上神经,充分暴露和分离瘤体;D.游离瘤体并完整切除肿瘤;E.采用颞筋膜封闭内听道骨质缺损区

1.2.3 手术前后听神经功能评价

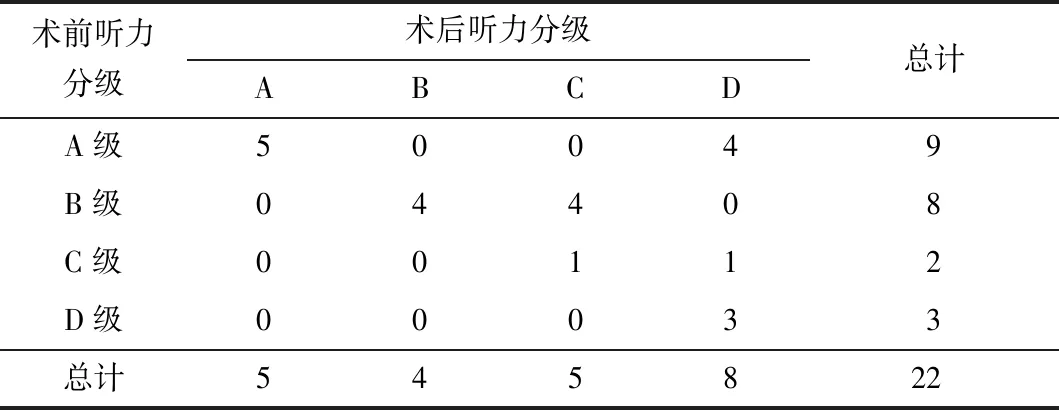

术前与术后随访时,采用AAO-HNS听力分级标准[15]对所有患者的听神经功能进行评估:(1)A级:纯音平均听阈(pure tone average,PTA)≤30 dB HL且SDS≥70%,为听力良好;(2)B级:PTA≤50 dB HL且SDS≥50%,为有实用听力;(3)C级:PTA>50 dB HL且SDS≥50%,为有可用听力;(4)D级:SDS<50%,为无可用听力。实用听力保留率为术后A级与B级患者例数之和占术前A级与B级患者例数之和的百分率;可用听力保留率为术后A级、B级、C级患者例数之和占术前A级、B级、C级患者例数之和的百分率。

1.3 随访

术后14 d于我院行纯音测听、声导抗和言语测听。术后5年内每隔1年在我院门诊或当地医院行纯音测听、声导抗、SDS和颅脑MRI检查,观察肿瘤复发及听力变化情况。5年后采用电话随访,记录患者病情变化。

1.4 质量控制

(1)手术均由同一团队医师完成,减少因医师水平不同导致的误差;(2)数据整理时,由1名工作人员进行数据录入,2名工作人员分别对录入的数据进行核对,确保数据准确无误。

1.5 统计学处理

采用SPSS 25.0软件进行统计学分析。计量资料(年龄、肿瘤直径)以均数±标准差表示,计数资料(可用听力保留率、实用听力保留率)以百分数(频数)表示。采用Agresti-Coull法计算可用听力保留率、实用听力保留率的置信区间。

2 结果

2.1 一般临床资料

共22例符合纳入和排除标准的管内型听神经瘤患者入选本研究。其中男性8例,女性14例;平均年龄(41.4±12.9)岁(范围:13~60岁);肿瘤位于左耳9例,右耳13例;以耳鸣为首发症状19例,听力下降12例,眩晕或头晕9例,小脑共济失调2例,头痛1例。肿瘤直径(1.28±1.86)cm;HB分级Ⅰ级21例,Ⅲ级1例。符合听力保留原则17例,余5例保留残余听力。

2.2 手术治疗结果

22例患者均完整切除肿瘤,术后均无脑脊液漏、硬膜外血肿、感染等并发症发生。其中1例术后因颞叶局限性出血出现头痛,经对症处理后症状逐渐消失。1例因面神经被肿瘤压迫变扁,且与肿瘤粘连紧密,术中发生面神经损伤,行耳大神经移植面神经桥接术。中位随访4.9年(范围:2个月至15年),无失访病例,均无肿瘤复发。

2.3 手术前后听神经功能比较

如表1所示,22例患者中,术前有实用听力17例(77.3%,95% CI:58.3%~96.3%),有可用听力19例(86.4%,95% CI:70.8%~100%)。术后实用听力保留率为52.9%(9/17,95% CI:26.5%~79.4%),可用听力保留率为73.7%(14/19,95% CI:51.9%~95.5%)(图3)。

图3 1例听神经瘤患者(女,46岁)术前与术后纯音听力图A.术前纯音听力图;B.术后3年纯音听力图

表1 22例听神经瘤患者手术前后美国耳鼻咽喉-头颈外科学会听力分级标准(n)

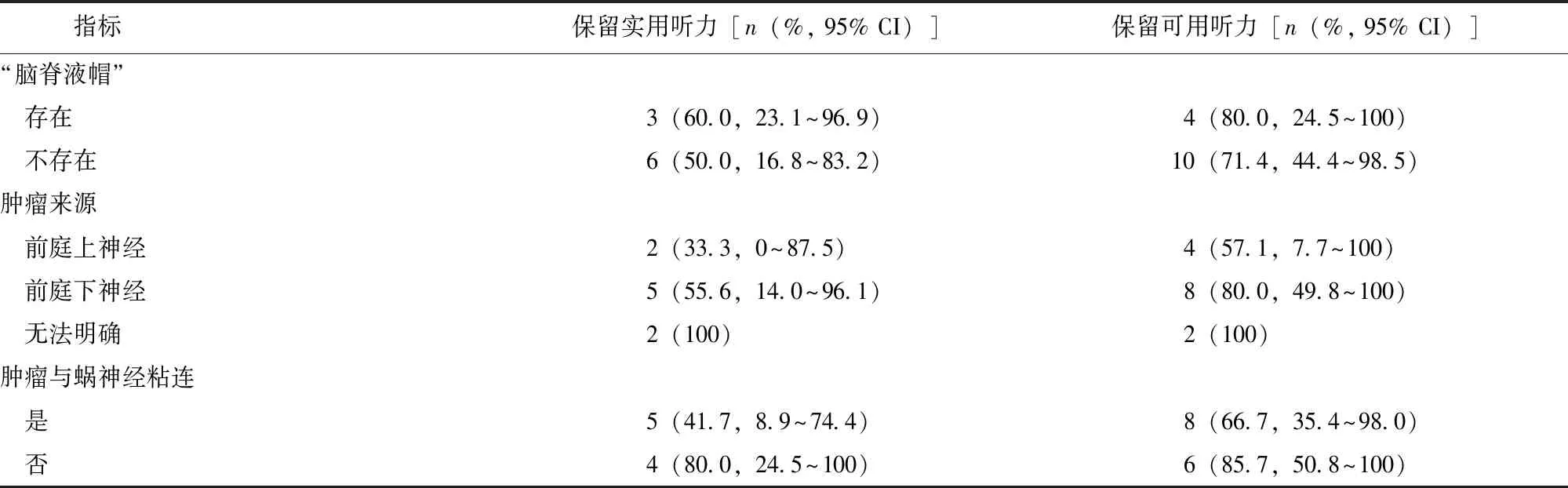

颅脑MRI检查显示,31.8%(7/22)患者术前存在“脑脊液帽”,68.2%(15/22)患者术前不存在“脑脊液帽”。40.9%(9/22)患者肿瘤来源于前庭上神经,50.0%(11/22)来源于前庭下神经,9.1%(2/22)无法区分来源于前庭上神经或是前庭下神经。63.6%(14/22)患者肿瘤与蜗神经粘连。不同临床资料的患者术后听力保留情况见表2。

表2 22例听神经瘤患者术后听力保留结果

2.4 手术前后面神经功能变化情况

面神经解剖结构保留率为95.5%(21/22)。21例术前HB面神经功能分级Ⅰ级患者中,术后HB分级仍为Ⅰ级9例;术后发生迟发性面瘫11例,其中,术后HB分级Ⅲ级7例,Ⅳ级4例;术后HB分级Ⅵ级1例(术中肿瘤与面神经粘连极紧致分离肿瘤时面神经中断,断端缺损约0.7 cm,取耳大神经0.8 cm,端端对合内听道段面神经两个断端,以耳脑胶黏着)。1例术前为HB分级Ⅲ级,术后恢复至Ⅰ级。截至末次随访,HB分级Ⅰ级21例,Ⅳ级1例(为术中面神经离断患者)。

3 讨论

听力丧失严重影响患者的生活质量,听力保留已成为听神经瘤患者继肿瘤全切和保存面神经功能之后的第3大手术重点。本研究对22例行颅中窝入路切除术的管内型听神经瘤患者听力保留技术进行研究,结果显示22例患者均完整切除肿瘤,术后均无脑脊液漏、硬膜外血肿、感染等并发症发生。术后实用听力保留率为52.9%(9/17,95% CI:26.5%~79.4%),可用听力保留率为73.7%(14/19,95% CI:51.9%~95.5%)。中位随访时间为4.9年,均无肿瘤复发;术后HB面神经功能分级I级21例,Ⅳ级1例。提示颅中窝入路可完整切除肿瘤,效果确切,听力保留效果满意。

在行手术治疗且符合保留听力原则的听神经瘤(即肿瘤局限在内听道或不超过内听道近端一半的)患者中,听力保留的比例可达66%,而对放疗或保守治疗患者进行为期5年的随访,发现仅50%可保持原有听力[17],因此,对于诊断时听力已下降但仍有实用听力(AAO-HNS分级A~B级)的听神经瘤患者,保听手术是最佳选择。颅中窝入路可全面暴露内听道和桥脑小脑角上部,该入路听神经瘤切除同时听力保留范围波动较大,实用听力保留率在20%~96%之间[10-12,18-20]。Kosty等[21]报道显示,颅中窝入路听神经瘤切除后实用听力与可用听力保留率分别为54%和50%;关于肿瘤来源,17%来源于前庭上神经,67%来源于前庭下神经,13%来源无法明确,实用听力保留率分别为55.6%、50%、66.7%,可用听力保留率分别为50%、48.4%、57.1%,三者间听力保留率均无统计学差异。Jacob等[2]的报道中共纳入51例行颅中窝入路听神经瘤切除术患者,其术后实用听力保留率为37.3%。其中41.2%的肿瘤来源于前庭上神经,17.6%来源于前庭下神经,41.2%无法明确肿瘤来源,术后实用听力保留率(55.6%、23.8%、42.9%)无显著差异。本研究22例患者术后实用听力保留率为52.9%,可用听力保留率为73.7%,符合上述文献报道范围。肿瘤来源于前庭下神经患者的实用听力保留率(60.0%)、可用听力保留率(80.0%)均高于肿瘤来源于前庭上神经患者(28.6%、57.1%),与既往文献报道不一致[7]。可能原因:本研究中源自前庭上神经的肿瘤大部分位于内听道底,肿瘤与前庭神经的粘连程度强,同时肿瘤偏大,增加了手术切除难度,以致该类患者的实用听力保留率及可用听力保留率降低。后期需对肿瘤在内听道的位置进行定位以及对不同来源/不同部位的肿瘤与听神经的粘连程度进行分级、精确量化,以进一步验证此结果。此外,本研究40.9%的肿瘤来源于前庭上神经,50.0%来源于前庭下神经,9.1%无法明确肿瘤来源,与上述文献[2,5,21]存在差异。肿瘤来源占比不同可能是导致本研究听力保留率与既往文献报道结果存在差异的原因之一。

术前听力水平是听神经瘤患者术后听力保留率的影响因素之一。本研究患者中,77.3%术前有实用听力,86.4%术前有可用听力,提示术前较好的听力水平可能是术后具有较高听力保留率的基础。除肿瘤来源、术前听力水平外,颅中窝入路听神经瘤切除术听力保留的影响因素还包括T2加权成像是否存在“脑脊液帽”以及肿瘤与蜗神经之间是否存在粘连等。Selleck等[22]研究发现,听神经瘤患者内听道底“脑脊液帽”越小则存在听力损失的风险越大。大量研究表明,听神经瘤患者存在“脑脊液帽”提示良好的听力保留率[21,23-24]。本研究22例患者中术前存在“脑脊液帽”的患者仅占1/3,该类患者的术后实用听力保留率和可用听力保留率均高于不存在“脑脊液帽”患者。因此,术前综合评估患者听力水平、影像学特征之间的关系以及听力发展趋势,对行颅中窝入路切除肿瘤的小听神经瘤或管内型听神经瘤患者,长期、稳定保留实用听力至关重要。

侧颅底外科手术切除肿瘤的目标是在完整切除肿瘤的同时保留面神经和蜗神经解剖结构的连续性和良好的功能。术中可清楚鉴别肿瘤包膜与面神经和蜗神经的边界,是完整切除肿瘤以及保留面神经和蜗神经良好功能的前提。若肿瘤包膜与面神经及蜗神经之间形成广泛粘连,则术中损伤面神经和蜗神经的风险增加[9,25-26]。Moriyama等[9]报道,术中发现肿瘤与蜗神经粘连紧密的听神经瘤患者术后实用听力保留率为18.2%,二者无粘连患者的实用听力保留率为100%。本研究1例患者术中面神经损伤,余21例患者术后面神经功能出现短暂下降,随访过程中均逐渐恢复至HB分级I级。肿瘤与蜗神经存在粘连患者的术后实用听力保留率为41.7%,可用听力保留率为66.7%,低于均不存在粘连的患者(80.0%、85.7%)。本研究实用听力保留率与Moriyama等[9]报道结果存在差异可能与肿瘤大小、手术入路、肿瘤与蜗神经之间粘连的程度及范围不同相关。因此,部分学者建议在肿瘤包膜下或前庭神经束膜下解剖前庭神经-肿瘤界面,以保留面神经和蜗神经的功能,本研究术中遵循此原则。

本研究局限性:(1)小样本量、单中心研究,易存在未被平衡的混杂因素;(2)由于病例数受限,未进行不同临床特征患者之间实用听力保留率与可用听力保留率差异性比较;(3)未对术后及随访过程中听力变化规律进行分析。

综上,颅中窝入路听神经瘤完整切除术中保留听力,不仅需要综合评估术前听力水平、影像学特征以及二者之间的关系,把握合适的切除时机;且术中需准确判断肿瘤来源、肿瘤与蜗神经粘连程度,掌握不同情况下手术操作技巧以保留蜗神经的解剖结构完整性及良好的功能。

作者贡献:陈继跃负责病例收集、数据分析及文稿撰写;马晓彦、丁志伟、张驰、曹伟、王方园负责病例收集、术后随访及数据分析;吴南、王国建、韩维举、戴朴、韩东一负责研究设计及数据分析指导;申卫东、杨仕明负责课题方案、研究思路与研究方法设计,以及论文修改。

利益冲突:无