永登县苦水镇潜在地质灾害时空分布特征及易发性与危险性分区评价

2021-12-02鄂崇毅蒋兴波朱秀兰李彦举张兆康曾泳昕

许 泰,鄂崇毅,蒋兴波,朱秀兰,李彦举,张 卓,张兆康,曾泳昕

(1.陇东学院能源工程学院,庆阳 745000;2.青海师范大学地理科学学院,西宁 810008;3.青海省自然地理与环境过程重点实验室,西宁 810008;4.甘肃省地质环境监测院,兰州 730050)

受构造、地形、水系、人类活动等因素的影响,地质灾害存在一定的空间分布规律;在不同季节或不同年份因气候、风化作用等的差异性,地质灾害具有一定的时间分布规律。基于地质灾害的时空分布特征及易发性与危险性分区评价,是国土资源部门地质灾害发展变化趋势研判的重要组成部分[1]。近年来,中国众多学者对地质灾害易发性提出了多种评价方法并进行了不同程度的应用研究,王念秦等[2-3]构建支持向量机(support vector machine,SVM)与逻辑回归(logistic regression,LR)模型并用于临潼区滑坡灾害易发性评价中,为滑坡易发性评价提供一种新的思路,在不同核函数下的支持向量机模型对长安区地质灾害危险性进行评价,通过分析与对比,最终确定径向基核函数(radial basis function,RBF)-SVM模型更适应于长安区滑坡灾害危险性评价。李利峰等[4]利用LR模型、SVM模型及SVM-LR融合模型开展山阳县境内滑坡灾害易发性评价研究,发现SVM-LR融合模型的预测性能更为优越。张志沛等[5]采用加权信息量模型(weighted information value,WIV)开展灞桥区滑坡易发性评价研究,发现WIV模型生成的易发性区划图的空间预测能力最好。王高峰等[6]运用层次分析法对六盘山镇滑坡各因子进行权重计算,完成了六盘山镇幅滑坡易发分区图;马思远等[7]应用LR模型对九寨沟地震滑坡危险性开展评价,发现LR模型的滑坡危险性评价图和滑坡实地发育情况十分契合。应智超等[8]运用地理信息系统(geographic information system,GIS)技术对瓮安县地质灾害易发性和危险性进行分区评价,划分的结果和野外调查结果能够较好地相匹配。这些工作的开展有力地促进了地质灾害的预防和预警,起到防灾减灾、指导工程部署以及合理规划土地等作用,具有重要的理论与实践意义。

永登县地处陇西黄土高原西部,黄土广泛分布。特殊的地形地貌和岩土体条件,决定了斜坡变形破坏的模式,影响滑坡、崩塌、泥石流灾害的发育特征。在兰州市所辖的8个县区中,永登县的地质灾害数量位居首位,不稳定斜坡85处,占地质灾害数量的37%,滑坡57处,占地质灾害数量的24%,崩塌46处,占地质灾害数量的19%,泥石流48条,占地质灾害数量的20%,灾害发生地与该县大面积的黄土丘陵区分散居住的村庄一致[9]。地质灾害的频繁发生给社会造成了严重后果,造成人员伤亡、毁损房屋良田林地、阻断交通通信等,影响面广而大,极易引起社会不安,已经成为影响经济发展和社会稳定的一个重要因素,自1949年以来,永登县因地质灾害已造成56人死亡,累计直接经济损失达2.26亿元。

近年来,专家学者在兰州市地质灾害的调查、研究方面已经做了大量的工作[10-14],但尚未见到有关永登县地质灾害易发性和危险性评价的成果。现选取永登县苦水镇为研究区,旨在对区内地质灾害类型和时空分布特征进行解析,以斜坡作为基本评价单元,选取坡度、坡高、坡形、结构类型和变形破坏特征5个指标评价因子,对滑坡和不稳定斜坡的易发性进行分区和评价,进而通过易发性分析结果对危险性进行分区评价,为认识永登县地质灾害的发育分布规律及其他具有相似工程地质条件的地区开展国土空间规划和长期防灾减灾提供科学参考。

1 研究区概况

永登县位于青藏高原东北部与黄土高原西部过渡地带,也是祁连山支脉东延与陇西沉降盆地间交错的过渡地区[15]。境内山峦重叠,丘陵起伏,河水纵贯,地质灾害数目众多、分布广泛[16-18]。如图1所示,苦水镇位于永登县东南部,庄浪河下游,属温带大陆性气候,年均气温8.1 ℃,年降水量280 mm,无霜期185 d。地理范围为东经103°25′08″~103°26′18″,北纬36°15′27″~36°16′50″,面积454.5 km2。东西高中间低,其中部为平缓的庄浪河河川,呈多级阶梯状,海拔1 620~1 680 m,阡陌纵横,地势平坦开阔,平均坡度不足10°;东西两侧为丘陵,其间沟壑密布,地形起伏较大,西高东低,山势陡峻,海拔在1 620~1 885 m,坡度大于35°。研究区面积1.57 km2,主要位于庄浪河河谷左岸和西侧丘陵区边缘地带,河谷区海拔在1 620~1 670 m,丘陵区海拔在1 670~1 745 m,地形变化明显,平均坡度由10°陡变为35°左右。研究区构造运动主要经历了喜山期和燕山期,主要断裂为庄浪河断裂,其沿庄浪河南北向展布,褶皱不甚发育,新构造运动比较明显,主要表现沿古构造体系局部地段的继承性复合,最为明显的是庄浪河发育的阶地。根据甘肃省地震区带划分,研究区处于青藏高原东北部地震区的天水—兰州—河西走廊地震带,其地震烈度为Ⅷ度区。据1950年以来历史地震资料记载,境内地震活动多达63次,增加了地质灾害发生的几率。

图1 研究区位置图Fig.1 Location map of study area

2 地质灾害分布及发育特征

2.1 潜在地质灾害类型

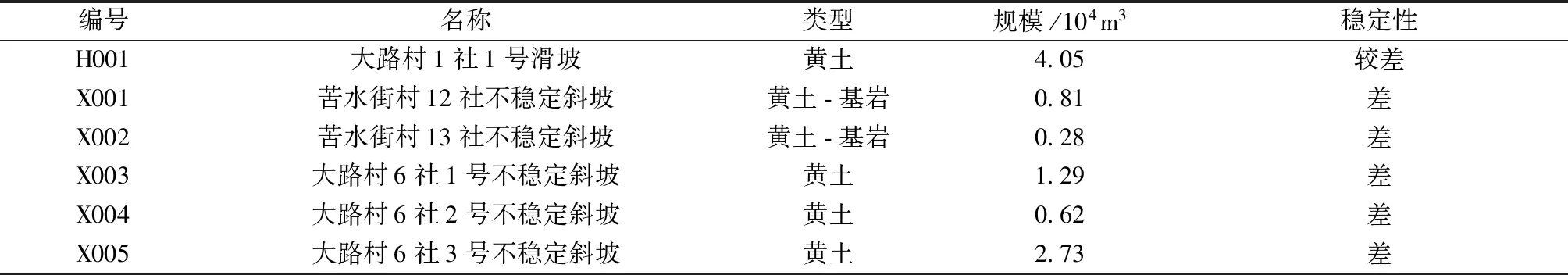

潜在地质灾害隐患点包括不稳定斜坡和已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、泥石流。通过遥感解译、资料收集整理、实地调查,苦水镇地质灾害点存在6处,其中滑坡1处,占16.7%,不稳定斜坡5处,占83.3%。

2.1.1 滑坡

苦水镇区内发育1处滑坡(大路村1社1号滑坡),位于调查区东侧黄土丘陵区。如图2(a)所示,滑体主要由黄土组成,属小型浅层黄土滑坡,滑坡运动形式为前部先滑,引起后部滑动的牵引式滑坡。大路村1社1号滑坡属于现代滑坡,滑坡向前滑动了3 m,目前较稳定。暴雨、地震等自然成因易造成该滑坡失稳破坏并再次滑动。

2.1.2 不稳定斜坡

不稳定斜坡指目前正处于或将来数年至数十年内有可能处于变形阶段,进一步发展可形成崩塌或滑坡灾害的斜坡(人工切坡和自然斜坡),是一种潜在地质灾害[19-22]。

野外调查发现苦水镇存在潜在不稳定斜坡地质灾害隐患点主要有4处,集中分布于调查区东侧黄土丘陵区斜坡坡体上。不稳定斜坡均为土质斜坡,斜坡体由马兰黄土、冲积粉土及砂砾卵石组成,其中2处属于人为开挖坡体形成,3处为自然斜坡(表1)。区内不稳定斜坡剖面形态以直线形和凹形为主,目前稳定性均处于较差~差的状态,在暴雨、地震等自然因素下可能触发失稳的不稳定斜坡个数3处,占不稳定斜坡总数的60%,因人类工程活动触发失稳的不稳定斜坡个数2处,占不稳定斜坡总数的40%。

表1 苦水镇不稳定斜坡调查汇总Table 1 Survey summary of unstable slopes in Kushui Town

X001不稳定斜坡位于东侧黄土丘陵区,由于人工大面积开挖坡脚,坡面表层剥落的土体堆积于坡脚,坡面黄土受雨水冲刷形成大量细沟。平面形态呈“直线型”,北东-南西向展布,东高西低,坡顶高程1 680 m,坡高10~14 m,宽约150 m,平均坡度约50°,坡向为131°[图2(b)]。组成物质为风积黄土,结构松散,局部可见大孔隙;坡脚局部出露厚约1 m的下白垩统河口群泥岩,表层遭受强烈风化呈碎块状。X001不稳定斜坡尚未形成灾害,受降雨、地震及坡脚开挖的影响,演变为浅层黄土滑坡几率将大大提高。

X002不稳定斜坡位于东侧黄土丘陵区前缘,原始斜坡体东高西低,高差15~20 m,平均坡度45°,整体呈下陡上缓凸型坡,坡顶平缓,高程1 684 m。该不稳定斜坡在原始坡体前缘陡立地段上经人工开挖后形成,平面形态呈弧形,如图2(c)所示,剖面形态呈凹型,宽约70 m,高10~15 m,坡向343°,坡度45°~50°,下部为泥岩,上部为风积黄土,坡脚处开挖至下部泥岩岩体,增大了斜坡临空面。常年风化剥蚀和雨水冲蚀在坡面形成多条裂隙和竖向的小冲沟,现阶段斜坡中间部分黄土土体存在坍塌变形迹象。坡体在降雨季节以黄土孔隙裂隙水为主,未来可能失稳因素为降雨、地震和坡顶灌溉。斜坡尚未形成灾害,但斜坡坡度大,临空条件好,可能发生小型黄土崩塌。

X003不稳定斜坡位于东侧黄土丘陵区,为自然斜坡。原始斜坡高程在1 660~1 750 m,相对高差30~60 m,中上部残留有庄浪河Ⅳ级阶地物质。平面形态呈弧形,宽约65 m,高约44 m,平均坡度48°左右,坡向为260°,坡脚地段平缓,向上逐渐变陡,整体剖面形态呈凹型。如图2(d)所示,组成物质由下向上依次为泥岩、卵砾石土、粉土、马兰黄土。泥岩表层因强风化呈碎块状,雨水冲刷形成大量细沟,出露厚度约18 m;卵砾石土被泥沙充填,砾石成分复杂,分选磨圆较好,多呈次圆状—圆状,出露厚度约4 m;粉土层质地均匀,疏松多孔,夹杂少量细小砾石,水平层理发育,出露厚度约6 m;马兰黄土颗粒均匀,具大孔隙,垂向节理发育,厚度约20 m。

受雨水冲刷斜坡坡形不完整,大量小型冲沟发育,上部黄土局部发生小型崩塌,多沿下部粉土层顶面坠落,斜坡整体稳定性较差。坡体在降雨季节以黄土、粉土、卵砾石土中孔隙裂隙水为主,未来可能失稳因素为降雨、地震和人工开挖。斜坡尚未形成灾害,但坡度大,坡面临空条件好,斜坡结构利于变形破坏,发生小型或中型黄土滑坡可能性大。

X004不稳定斜坡位于东侧黄土丘陵区前缘,为自然斜坡。原始斜坡前缘高程约1 660 m,后缘高程在1 750 m左右,相对高差50~70 m,东高西低,平均坡度约40°,坡面上小型冲沟密布,坡体由泥岩、卵砾石土、粉土、黄土组成,X004不稳定斜坡发育在上部黄土体中。平面形态呈弧形,宽约170 m,坡面呈凹型,下部坡度约36°,向上变陡为45°,坡向280°[图2(e)]。斜坡体临空面大,黄土裂隙较为发育,裂隙宽0.1~0.3 cm,黄土体表层出现溜滑、崩落现象,形成大量的1~1.5 m高的陡坎和凹槽。斜坡中上部发育小型落水洞,洞口直径约0.3 m,可见深度约0.3 m。坡体在降雨季节以黄土、粉土、卵砾石土中孔隙裂隙水为主,未来可能失稳因素为降雨、地震和人工开挖。斜坡尚未形成灾害,但局部变形特征明显,稳定性较差,若遇连续暴雨、地震等因素诱发,溜滑范围可能进一步加深加宽,发生大面积浅层滑坡。

图2 滑坡和不稳定斜坡剖面示意图Fig.2 Profile of landslide and unstable slope

X005不稳定斜坡位于东侧黄土丘陵区,为自然斜坡。原始斜坡高程在1 660~1 750 m,相对高差50~60 m,坡度多在35°~40°,中上部残留有庄浪河IV级阶地物质,小型冲沟发育。X005不稳定斜坡平面形态呈弧形,宽约94 m,相对高45~50 m,平均坡度35°,上陡下缓,下部约27°,向上逐渐变陡至43°左右,坡向195°,坡体中下部为白垩系紫红色泥岩,上部为上更新统砂砾卵石土、冲积粉土及马兰黄土[图2(f)]。该斜坡地势高陡,临空面大,特殊的地层结构促使上部冲积粉土、马兰黄土局部发生表层土体溜滑,黄土表层塌落后形成1~1.5 m高的凹槽呈带状分布,上部土体整体易发生崩塌、滑坡,斜坡整体稳定性差。斜坡尚未形成灾害,受降雨、地震等因素影响,黄土或粉土层可能加深加宽形成浅层滑坡。

2.2 潜在地质灾害隐患点时空分布特征

2.2.1 空间分布特征

苦水镇地质灾害主要沿东侧黄土丘陵区第一斜坡带呈带状分布。该斜坡带主要为庄浪河Ⅲ、Ⅳ级残余阶地前缘地带(表2),调查区的1处滑坡和5处不稳定斜坡坡形以直线型和凹形为主,均具有潜在危害严重、诱发因素明显、宏观前兆相对明显、监测难度大的空间分布规律。

表2 苦水镇潜在地质灾害隐患点分布特征Table 2 Distribution characteristics of potential geological disasters in Kushui Town

(1)坡度分布相对集中。坡度是影响斜坡稳定性的最主要因素,坡度对斜坡内的应力分布、坡面堆积层的厚度,坡面和内部的水流运动,都有一定的决定作用[23-25]。随着坡度的增加,坡面的松散堆积层更容易沿斜坡向下运动。据调查资料统计,本区不稳定斜坡及滑坡坡度分布范围相对集中在30°~50°。

(2)坡高分布与斜坡可能失稳触发因素有关。在构造运动和河流切割作用下,黄土地区形成了各式各样不同高差的斜坡[24]。斜坡形状与坡高存在关联,随着坡高的增加,坡体势能不断增加,斜坡内部的应力也在逐渐发生变化,对滑坡的发生有着很重要的影响作用。本区不稳定斜坡失稳触发因素以人类工程活动为主的不稳定斜坡高差普遍在10~20 m,以自然因素为主的不稳定斜坡高差集中在30~60 m。其中,大路村1社1号滑坡的成因主要为降雨,该滑坡坡高45 m。

(3)地层岩性条件。斜坡带出露地层上部为上更新统风积黄土,中部为上更新统冲积粉土层和砂砾卵石层,下部为白垩系泥岩。滑坡和不稳定斜坡的底限位于泥岩处,其破坏高度在此底限之上。冲积粉土和砂砾卵石层孔隙率小,相对于风积黄土土体力学性质较好,风积黄土本身结构松散,垂直节理发育,降水容易从落水洞、节理、裂隙中渗入,而下覆砂质泥岩渗透性较差,会在泥岩顶部粉土层和砂砾卵石层处形成饱水层,最终导致土体强度明显下降。特殊的垂向地层结构使得上部风积黄土层出现表层溜滑、崩塌等现象,中部的卵砾石层也时有崩塌掉落情况,形成一定数量的不稳定斜坡。研究区不稳定斜坡主要发育于风积黄土及削坡较陡的冲积粉土地层中,大路村1社1号滑坡就是在上部风积黄土层沿下部卵砾石层分界部位发生的滑动。

(4)苦水镇不稳定斜坡的形成与人类工程活动密切相关。由于当地社会经济发展,斜坡带人类工程活动强烈呈增强趋势,2处不稳定斜坡存在削坡建房修路、开挖坡脚等现象,这是坡体表层土体溜滑、变形的主要原因,规模均为小型。

(5)苦水镇泥石流灾害不发育。一方面与区内干旱少雨,沟谷开阔,切割强烈,多下切至下部白垩系基岩有关,另一方面与松散物质以局部溜滑的黄土、表层风化后的泥岩为主,松散物质储量较少,加之水动力条件弱等因素密切关联。

2.2.2 时间分布特征

永登县气象资料表明,苦水镇年内降雨分布不均衡,受季节影响明显,雨季主要集中分布在6-9月。每逢降雨,斜坡表层土体均存在局部溜滑现象,故雨季是坡体发生变形的一个重要影响因素,也是斜坡发生变形的主要时段。地质灾害的发生频率与降雨量变化基本保持一致,区内发育的滑坡灾害(大路村1社1号滑坡)在发生时间上也印证了这一时间分布规律。另外,地质灾害的发生频率与周期性的地震和断裂活动具有同步特征。

3 地质灾害易发性划分与评价

3.1 地质灾害隐患点易发性划分

地质灾害易发性评价是进行危险性和风险评价的基础,相当于地质灾害稳定性趋势评价[26-28]。地质灾害易发区系指容易产生地质灾害的区域,地质灾害发育现状是其易发性的客观反映[29-31]。为准确进行地质灾害易发性分区,高度重视遥感解译和野外实际调查,对基础地质元素的搜集与分析,尤其是对斜坡单元带的划分。野外实际调查形成地质灾害易发性基本轮廓,即初步的定性分区结果;同时考虑地质环境的复杂性,对影响地质灾害发育因素分析,采用定性与定量方法进行分区计算作为对定性评价的补充,最后综合两种结果,形成本区地质灾害的易发性分区图。

苦水镇地质灾害易发分区以人类活动密集的黄土丘陵区前缘边坡带作为评价重点,并兼顾地质灾害现状和潜在地质灾害发育特征,选择滑坡易发区和崩塌易发区为目标层,以影响滑坡和崩塌易发性分级的内在和外在因素作为评价准则层,在苦水镇地质背景条件基础上,滑坡易发区选择坡度、坡高、坡形、结构类型、变形破坏特征5个评价指标为方案层,崩塌易发区选择地形坡度、地层岩性、地质构造、坡高、斜坡坡形5个评价指标为方案层,分别建立层次结构模型进行定量计算。所选择的指标权重说明斜坡坡度和坡高是影响滑坡易发性的最重要因素,次之为斜坡变形破坏特征;地层岩性和地形坡度是影响崩塌易发性的最重要因素,次之为地质构造中的裂隙发育程度。根据实际调查的斜坡坡高、坡度、坡形和冲沟发育情况划分出7个易发性斜坡带,并将野外调查的斜坡带按自然冲沟、坡向转折线进一步分割细化为40个单独的评价单元,如图3(a)所示,包含6处地质灾害点单独划分出的评价单元(2号、7号、25号、31号、33号、35号),城镇建成区及I、II级阶地阶面单独作为1个评价单元(41号)。

在分析苦水镇滑坡、不稳定斜坡所处的地质环境条件,重点依据滑坡、不稳定斜坡的变形史及破坏迹象,根据相邻工作区以往滑坡、不稳定斜坡发生的条件,对苦水镇1处滑坡、5处不稳定斜坡隐患点的稳定性进行类比分析,评价滑坡、不稳定斜坡的稳定性现状,其中大路村1社1号滑坡现状稳定性较差,其余5处不稳定斜坡均为现状稳定性差(表3)。

表3 苦水镇地质灾害隐患点稳定性评价结果Table 3 Evaluation results of stability of hidden danger points of geological disasters in Kushui Town

3.2 地质灾害易发性分区评价

根据滑坡、不稳定斜坡易发性评价模型[32],利用工程地质类比法,按评价单元可能发生的灾害类型,选取相应的计算模型,对划分出的41个评价单元进行易发性计算,将多种地质灾害进行叠加。在定量计算分级分区的基础上,综合考虑各种因素,以“区内相似、区间相异”为原则,将苦水镇划分为地质灾害高易发区、地质灾害中易发区、地质灾害低易发区和地质灾害不易发区4个区,如图3(b)所示,其中地质灾害高易发区面积0.16 km2、地质灾害中易发区面积0.01 km2、地质灾害低易发区面积0.03 km2、地质灾害不易发区面积1.37 km2(表4)。

图3 苦水镇地质灾害易发性划分与分区评价Fig.3 Geological hazard susceptibility division and subarea evaluation in Kushui Town

4 地质灾害威胁范围的确定及危险性分区评价

地质灾害威胁范围是指明显可能发生地质灾害且将可能造成较多人员伤亡和严重经济损失的地区[33]。因此,其区域划分应基于地质灾害演化趋势,采用造成损失的地质灾害点,结合地质灾害形成条件与触发因素、演变趋势与人类工程活动,从而圈定不同区域地质灾害的危险程度[34]。苦水镇地质灾害危险性划分主要针对威胁较大的第一斜坡带范围内发育的地质灾害及地质灾害隐患,评价单元以易发性划分的41个单元为基础,通过计算每个评价单元的威胁范围来最终确定危险性的评价单元。

4.1 斜坡评价单元潜在威胁范围

针对苦水镇地质灾害划分的41个斜坡评价单元(除去1处庄浪河左岸Ⅰ、Ⅱ级阶地阶面区),采取工程地质类比法(认为历史时期地质灾害多发的地区、产生的类型等将和今后保持一致),推测在地震和暴雨等不利工况下,第一斜坡带发生失稳主要集中在斜坡带前缘(第一斜坡带整体发生失稳的可能性较小),通过分析各斜坡带已发育地质灾害特征,计算各评价单元坡体在上述工况下可能失稳的最大威胁范围(表5)。

表5 各斜坡单元坡体发生失稳最大威胁范围计算结果Table 5 Calculation results of the maximum threat range of slope instability of each slope unit

4.2 滑坡和不稳定斜坡横向散开范围

斜坡横向散开的范围与地形有关,一般是前缘宽度的1~2倍。由于苦水镇人类活动密集,威胁较大,斜坡横向散开的范围取前缘宽度的1.5倍。各灾害体横向扩散范围计算结果如表6所示。

表6 滑坡和不稳定斜坡灾害点横向威胁范围Table 6 Horizontal threat range of landslide and unstable slope disaster point

4.3 地质灾害危险性分区

4.3.1 危险性评价单元的划分

以苦水镇地质灾害易发性划分的41个评价单元为基础,结合滑坡和不稳定斜坡灾害的覆盖范围,将斜坡评价单元在暴雨工况下失稳的覆盖范围作为一个评价单元,将地震工况下失稳超出暴雨工况下的覆盖范围再作为一个评价单元(由于部分斜坡单元的覆盖范围小于10 m,且地震工况下失稳超出暴雨工况下的覆盖范围多小于5 m,于1∶5 000比例尺图形表示精度较差,故在危险性分区图上用近似重合的线条对不同工况下的覆盖范围示意性区分,并将此类斜坡体本身及地震工况下覆盖范围叠加后作为危险性的评价单元),如图4(a)所示,对苦水镇地质灾害危险性共划分出71个评价单元。

4.3.2 地质灾害危险性分区评价

根据苦水镇地质灾害易发性分区划分结果和滑坡、不稳定斜坡灾害覆盖的范围,对苦水镇每个评价单元的危险性进行分析计算。通过分析苦水镇斜坡带潜在地质灾害及其斜坡内已发育各类地质灾害的现状,并充分考虑地震、暴雨及人类活动等诱发因素可能产生新的地质灾害的影响程度,着重从每个斜坡带自身发育特征进行地质灾害危险性分区评价,结合每个评价单元危险性计算结果,将苦水镇划分为地质灾害高危险区、地质灾害中危险区、地质灾害低危险区和地质灾害极低危险区4个区[图4(b)],其中地质灾害高危险区面积0.118 km2,占研究区面积7.52%;地质灾害中危险区0.035 km2,占研究区面积2.23%;地质灾害低危险区0.031 km2,占研究区面积1.97%;地质灾害极低危险区1.386 km2,占研究区面积88.28%。

图4 苦水镇地质灾害危险性划分与分区评价Fig.4 Risk division and subarea evaluation of geological disasters in Kushui Town

5 结论

(1)苦水镇地质灾害类型为滑坡(1处)和不稳定斜坡(5处),均发育在风积黄土及削坡较陡的冲积粉土地层中。滑坡和不稳定斜坡在空间上主要沿东侧黄土丘陵区第一斜坡带成带状分布,坡形以直线型和凹形为主,坡度多在30°~50°,坡高多在30~60 m。每年6—9月的雨季是斜坡发生变形的主要时段。

(2)苦水镇地质灾害易发区划分为7个易发性斜坡带41个评价单元,分为地质灾害高、中、低和不易发区4个区,其中地质灾害高易发区面积0.16 km2、地质灾害中易发区面积0.01 km2、地质灾害低易发区面积0.03 km2、地质灾害不易发区面积1.37 km2。

(3)苦水镇第一斜坡带发生失稳集中在斜坡带前缘,各单元坡体在地震和暴雨不同工况下发生失稳影响变化范围较大。苦水镇滑坡横向扩散最大范围为210 m,不稳定斜坡横向散开的范围为127.5~202.5 m。苦水镇地质灾害危险性划分为71个评价单元,分为地质灾害高、中、低和极低危险区4个区,其中地质灾害高危险区面积0.118 km2、地质灾害中危险区0.035 km2、地质灾害低危险区0.031 km2、地质灾害极低危险区1.386 km2。