2018 年4 月河北阳原台地电场观测数据变化异常分析

2021-12-02林稚颖韩和平叶晓明许振栋黎己余姚济棽

林稚颖 韩和平 叶晓明 许振栋 黎己余 姚济棽

(1、福建省地震局水化学中心实验站,福建 福州 350000 2、河北省地震局阳原地震台,河北 阳原 075800 3、福建省地震局,福建 福州 350000 4、福建省地震局平潭地震台,福建 平潭 350400)

地电场是重要的地球物理场之一,地电场观测主要观测地电场的地表分量及其时空变化。我国地电场观测是最近几十年开展的一种新的观测手段,从“九五”后期开始的大规模、规范化的地电场观测,现已初步建成覆盖口径最大的地电场观测台网。作为地震前兆监测的重要手段之一,目前已积累大量的观测资料[1]。叶青等曾基于多个台站的地电场资料研究地电场日变化时就发现可能存在的地震前兆异常,阿拉善左旗MS5.8 地震前,地电场的日变化的时频谱幅度明显增大以及波形畸变[2];赵家骝在宝坻台观测到1981 年1 月10 日在张北6.2 级地震前地电场出现异常。上述研究表明地震发生前地电场存在着异常前兆变化信息[3],因此地电场资料对地震预测具有重要的意义。但是,随着农村城镇经济建设的发展,部分台站的观测环境逐渐恶化,干扰强度逐渐超出了观测规范以及相关标准[4],严重影响了地电场观测资料。因此台站所记录到的资料复杂多样,其中可能包含地震前兆信息,也可能包含干扰信息,部分干扰无论是在形态上还是振幅上,都极易与地震前兆混淆,这种复杂性给地震前兆观测资料异常变化的原因查找带来极大困难。为判定当前地震形势,准确判定异常性质对观测资料显得极为重要。

本文对2018 年4 至9 月阳原地电场数据出现台阶变化进行分析研究,再利用遵循“逐步逼近法”[4]现场排查分析最后找出干扰源,这将有助于其他观测环境干扰较为复杂的地电台站提供判断参考。

1 台站观测技术系统

1.1 台站背景情况

阳原地震台位于张家口市阳原县西城镇北关村(图1),当地属大陆季风性气候,常年少雨多风,空气湿度较低。台站位于晋、冀、蒙三省交界处,属阴山- 燕山和太行山两大构造交汇处,桑干河断裂北侧的八棱山山前冲积扇上,主要活动断裂为北东东向延展的南山山前断裂带和北山山前断裂带,两条断裂带均为倾向盆地中心的正断层(图2),地震活动十分活跃。自20 世纪80 年代观测以来,曾经历过1981 年丰镇、1989 年大同- 阳高和1998 年张北- 尚义等多次较大地震。阳原地震台位于首都圈重点监测区,晋冀蒙交界地区,观测资料对于首都圈地震监测有十分重要的意义,但随着社会经济的发展,台站周边的观测环境也在不断的变化,测区逐渐出现了铁路、液化气站、投资公司、养殖场、抽水井等干扰源,对台站观测数据造成一定程度的影响。

图1 阳原台地理位置图

图2 阳原台构造地质图

1.2 台站观测系统简介

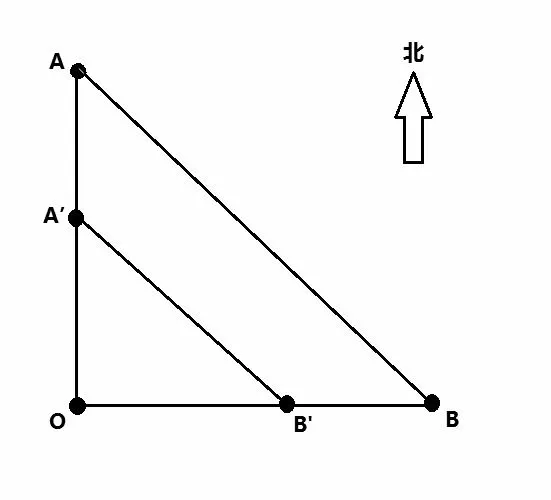

阳原地震台的地电场观测使用的是中国地震局预测所研制的ZD9A-2B 地电场仪,采用“L”式布设(如图3)。电极采用的是LGB-3 型不极化电极,2016 年底更换为JH-020 型长寿命不极化电极,电极坑深约20 米,架设NS、EW 、N45° W 三个测向,长、短共6 个测道,“O”为-NS-、-EW- 方向垂直公共点,NS、EW、N45° W 测向长、短极距各为298m、149m,采样率为分钟值,外线路采用铠装电缆,地埋敷设。具体布设见参数表(表1)。

表1 阳原地电场布极参数

图3 阳原地电场布极方式

2 逐步逼近法原理与步骤

首先对数据异常形态进行分析,结合过去观测资料,判断大致由某些方面引起。再由室内向室外,逐一对观测系统、外线路和电极、自然环境和观测场地进行逐项排查,排除不可能的因素,结合详细数据进行分析,最终查出干扰源,见图4。

图4 地电场观测技术系统

3 异常分析

3.1 异常概述

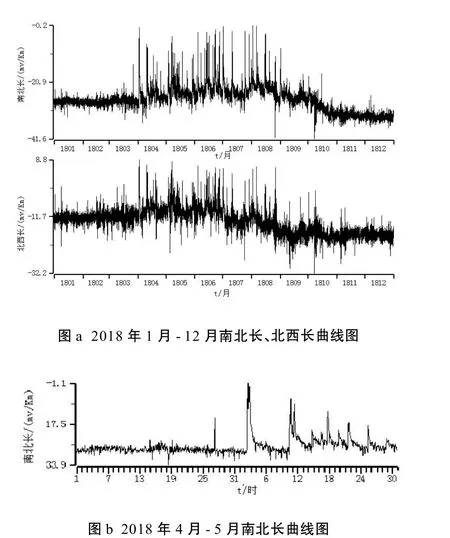

阳原地电场ZD9A-2B 观测系统数据自2015 年5 月开始正式观测,2015、2016、2017 年数据呈现完整的日变形态。2018 年4 月开始,南北长、北西长两个测道数据同时出现间歇性阶跃现象,到2018 年8 月之后阶跃现象逐渐减少。每次阶跃持续几小时,南北长测道最大变化幅度范围为25.35mv/km——29.46mv/km、北西长测道最大变化幅度范围为21.45——24.29mv/km。笔者查阅了相关资料,对异常特征进行了分析,发现该异常特征与电场前兆异常形态不同(褚金学,2014),与磁暴干扰形态也不同(胡小静,2013),从异常的形态分析认为存在场地或人为干扰的可能,见图5。

图5 阳原台地电场测值曲线

3.2 异常初步判断

2018 年4 月份开始阳原台的地电场仪南北长、北西长测道观测曲线时常出现短时间的上升阶变,两个侧道变化幅度分别约为24mv/km——25mv/km 和14mv/km——15mv/km,几个小时以后数据又慢慢恢复。台站工作人员在查看了仪器标定表,查阅了同时期的观测日志和月报以后,均未发现2018 年以前存在类似情况,认为该异常是由观测系统和自然因素引起的长期干扰的可能性较小。根据多位专家研究结果表明,地电场台阶性短期变化可能跟场地环境或是人为干扰有关[5]。

3.3 观测系统工作状态检查

3.3.1 观测系统检查

判断观测系统运行状况主要依据是仪器的标定以及零输入值。根据地电场观测系统规范要求对阳原地电场观测仪器及系统进行检查,每个季度检查一次,7 月仪器校准时的仪器读数与标准值的偏差在允许偏差范围内,表明测量仪器校检、稳流电源性能检测合格。此外供电线、测量线绝缘检测合格;观测室内接地电阻稳定。技术参数:分辨力1 ~ 10μ V;准确度优于±(0.1%+0.0.2%满度);动态范围≥ 100dB;采样率:1 次/(分钟.通道)[6]。

3.3.2 外线路及接地电阻检查

对阳原台地电场观测外线路进行了巡查,仔细检查了外线路以及接地电极。NS、EW 、N45° W 向对地绝缘电阻大于5mΩ 结果表明,阳原台地电场外线路情况良好,电极连接良好、外线路无破损、无漏电。结果符合规范要求。

3.4 环境干扰分析

3.4.1 自然环境异常特征分析

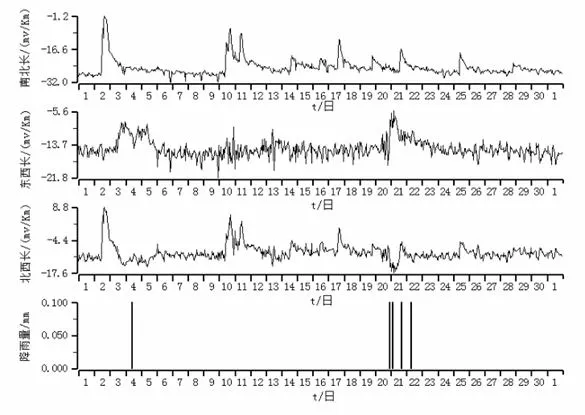

阳原台的地电阻率在降雨或者降雪时会发生下降变化,但是地电场基本不受影响。夏季3-8 月,地电场出现台阶的时段与降雨时段并不具有一致性,因此两测道的变化与降雨无关,见图6。

图6 阳原地电场受干扰时段与降水时段对比图

对流层中的雷电现象是对流场中的高频变化的场源之一[7]。雷电期间地电场变化特征为:观测数据离散度较大,特别是在放电期间,呈现出典型畸变,并伴有明显高频干扰,观测数据大幅突跳,为正常时数倍。图7 为阳原台地电场在雷雨季节时受雷电影响,与所要核实的异常形态不符,因此排除雷电影响。

图7 受雷电影响

磁扰、磁暴、电离暴大多起源于太阳大气最外层的日冕向空间持续抛射出来的大量带电粒子流[8],地电暴和地点扰动会使得地电场观测曲线六道数据同时出现异常,形态表现为高频脉冲[9],与异常形态不符,因此排除太阳活动这一因素,见图8。

图8 受地电暴影响

3.4.2 场地环境异常特征分析

经过前述工作后,排除了技术系统、自然环境影响等原因后仍未找到确切原因。在每日数据跟踪以及场地周围走访中发现,阳原台地电场观测场地布设在农田内,附近农户较多井口遍布密集,并且经过询问抽水灌溉时间与电场数据变化大致相同,因此笔者认为有存在抽水与灌溉等人为干扰改变地下水的渗流从而改变了自然电场的可能。

通过每日跟踪与近三年数据分析发现, 由于阶变只发生在北西长与北南长测道(排除中心点位置存在干扰源的情况),短测道未受到影响,因而初步判断在北电极(A 点)附近存在干扰源。拉长时间尺度,在2018 年以前,此类数据异常形态并未出现过,经调查发现2017 年初在北电极30m 处附近居民新打了一口井用来进行抽水作业,该水井在2017 年初时开凿好后并未进行抽水,而2017 年一整年也未出现图b 中的情况,直到2018 年4 月初该井投入使用。台站工作人员走访了拥有该井的居民,发现在曲线畸变的这一段时间内进行过抽水活动,阶变时间段与抽水时间段吻合。为了进一步判定该井抽水对数据可能为影响原因,工作人员对以后几天的抽水时间段进行统计,并确保场地环境不存在其他干扰因素,例如天气影响,结果表明抽水井抽水时间与观测数据异常上升变化时间相吻合,停止抽水时间也与异常下降时间相吻合。(表2)与该居民协商后居民同意暂停一段时期的抽水灌溉活动,都呈现正常的日变化动态。

表2 抽水与数据异常对比试验统计表

地电场的变化包括大地电场变化与自然电场变化,自然电场的机理中由包括地下水的渗流与过滤作用,地下水的渗流形成过滤电场,过滤电场差是一种广泛分布的电位差,地下水流动时正电子随之流动,在介质中产生了沿水流方向的正离子积聚和分离的现象,形成了逆水流方向的电场[10]。

从图10 中南北长、北西长的观测数据来看原观测值在干扰影响下近乎接近0,则判断应是原电场与干扰电场方向相反。为推导原电场方向,笔者以2017 年4 月24 日阳原台地电场中心点灌溉为例,观测系统,电极接线和仪器接线都没有问题,南北测道也同样受到影响,从图9 中可以看出在灌溉干扰影响下观测数据也接近于0,笔者认为可以以此尝试推导南北测道原电场方向。灌溉时,水流由中心点(O 点)流向北电极(A 点),因此形成的干扰电场应为A 点至O 点,则原电场(北南向)方向为O点至A 点。假设是抽水,那么在抽水情况下,则水流是从O 点到A 点,干扰电场方向为A 点指向O 点,从图10 中可以看出观测数据也接近于0,则原电场(北南向)方向为O 点至A 点,因此,由灌溉与抽水推导出来的原电场(南北向)方向相同。

图9 2017 年4 月24 日地电场中心点受浇地灌溉影响

图10 2018 年6 月20 日出现异常的地电场曲线

从变化形态来说,灌溉后的数据出现阶跃且恢复较为缓慢,是由于灌溉是从地面影响地下水渗流一个相对缓慢的过程且影响时间较长(图9 中是由于中心点电极处灌溉出现塌陷坑造成数据直线阶跃的特殊情况)。本次异常阶跃以后数据迅速恢复,排除灌溉影响,由于抽水则是直接改变地下水的流动方向,过程相对快的多,停止抽水以后,地下水恢复原来的流动方向。因此判断抽水为本次异常的最有可能的干扰源。

4 结论与建议

最终我们确认阳原地电场数据出现异常变化的时段在2018 年4 至9 月,在此期间南北长、北西长数据出现台阶变化,变化时间持续数小时结束。利用“逐步逼近法”结合观测系统检查、观测区走访调查和2017 年4 月灌溉事件分析我们得出以下结论。

4.1 异常变化期间,系统运行稳定,观测状态正常,没有降雨、雷电、磁暴发生,可以明确排除观测系统和自然环境干扰的影响。

4.2 异常发生以后并无地震对应,排除由于地震引起地下介质改变,此为非孕震异常。

4.3 从理论上来说由于抽水活动改变地下水的局部渗流情况形成干扰电场与原电场方向相反从而影响观测数据,并且与灌溉点就在中心点的情况不同,抽水井距离北端(A 点)较近(见图11),因此长极距受干扰影响明显;而从实验统计中我们也可以看出抽水时间与异常出现时间相吻合,抽水结束以后阶变的数值随之恢复为原来的正常值。

图11 阳原台地电场测区环境示意图

4.4 本文中涉及到的场地干扰源较少,干扰较容易排除(铁路较远、异常期间养殖场并未进行养殖活动),因此用到逐步逼近法能有效得核实到干扰源。逐步逼近法在排查异常较为常见的方法,便于快速识别数据变化特征明显且有规律的干扰;若是场地干扰源较多,干扰叠加导致数据变化形态复杂,则还需其他方法辅助论证。在本文中由于台站观测手段限制,未设流体手段因此也为进一步论证抽水干扰带来困难。

在日常的地震前兆资料分析中,由于前兆观测系统处于一个更大更复杂的开放系统中,除了会受到自身系统内部一些因素影响,更容易受系统外的一些因素影响。这些复杂的环境因素给地震前兆观测资料异常变化的原因寻找、性质判定带来极大的挑战[11]因此平时除了加强对观测系统的检查,确认阳原台地电观测仪器、外线路、电极工作状态正常外,在核实异常前,需初步对分析是否由于测区存在干扰以及可能存在的干扰源,并且要经过较长时间的资料跟踪,可以根据观测量的物理量的物理属性、观测原理以及异常变化特征结合周边水文地质构造和气象条件等分析可能的影响因素与影响机理,来确保调查的准确性。