77例耐多药肺结核患者采用含贝达喹啉方案治疗后肝损伤和QTc延长的临床分析

2021-12-01陈艳安琪林瑞陈雄李亮刘宇红高孟秋黄涛李鹏吴桂辉

陈艳 安琪 林瑞 陈雄 李亮 刘宇红 高孟秋 黄涛 李鹏 吴桂辉

全球仅约有50%的耐多药结核病(multidrug-resistant tuberculosis,MDR-TB)患者能够得到成功治疗,而对前广泛耐药结核病(pre-extensive-drug-resistant tuberculosis,Pre-XDR-TB)及广泛耐药结核病(extensively drug-resistant tuberculosis,XDR-TB)治疗的成功率降至11%~33%[1]。并且,2020年COVID-19的爆发对结核病的发现和诊疗影响十分严重,有可能使近年来抗结核过程中取得的成果付之东流[2]。因此,新的抗结核药物的研发和临床研究迫在眉睫。贝达喹啉是20世纪70年代来被FDA批准的第一个抗结核药物[3],被证明对治疗MDR-TB是有效的。由于MDR-TB需要联合多种有效药物进行治疗,因此贝达喹啉与其他抗结核药物联合用药的安全性尤为重要。临床上药物性肝损伤是最常见的药物不良反应,而在抗结核药物联合使用时发生肝损伤的风险更高[4]。另外,在贝达喹啉的安全性评估中发现,QTc间期延长是最常见的不良反应[3]。本研究旨在分析在24周含贝达喹啉方案的强化期,西南地区MDR-TB患者肝损伤和QTc间期延长的情况及影响的危险因素,帮助临床医师识别高危人群,及时制订合理的治疗方案,降低含贝达喹啉方案中不良反应的发生率。

资料与方法

一、研究对象

该研究已通过我院医学伦理委员会批准(批件号:2018X-02)。选取2018年3月—2020年3月在我院收治的接受含贝达喹啉方案的MDR-TB患者。纳入标准:(1)按《中国耐多药和利福平耐药结核病治疗专家共识(2019年版)》指南原则[5],根据表型药敏试验结果,患者均至少对异烟肼和利福平同时耐药;(2)年龄≥18周岁;(3)尚未开始MDR-TB治疗,或已经开始治疗但仍需进一步加强治疗;(4)无呼吸衰竭、心功能不全及有临床意义的心律失常表现,心电图QTc<450 ms;(5)签署知情同意书。排除标准:(1)有硝基咪唑类及吡咯类药物过敏史;(2)孕妇;(3)近3个月内参加其他未上市新药临床试验者;(4)有高风险的心脏合并症病史者。

二、研究方案

91例患者均接受贝达喹啉和背景抗结核药物组成的联合治疗。背景治疗方案依据《中国耐多药和利福平耐药结核病治疗专家共识(2019年版)》的选药原则[5],根据最近一次表型药敏试验结果、既往治疗史及药物耐受性情况制定。贝达喹啉的服用总疗程为24周,起始剂量为400 mg/次,口服,1次/天×2周;然后调整剂量为200mg/次,口服,3次/周×22周。

三、疗效评价

在基线、治疗2、4、8、12、16、20及24 周进行结核分枝杆菌痰涂片、痰培养和菌种鉴定。主要指标为治疗24周后,结核分枝杆菌痰培养的阴转。

四、肝损伤的检测及判定标准

检测基线、治疗2、4、8、12、16、20及24周患者空腹丙氨酸氨基转移酶(alanine aminotransferase,ALT)、天冬氨酸氨基转氨酶(aspartate aminotransferase,AST)、碱性磷酸酶(alkaline phosphatase, ALP)、总胆红素(total bilirubin,TBIL)和直接胆红素(direct bilirubin, DBIL)。肝损伤程度分为:(1)肝功能异常:AST升高,40 U/L

五、QTc的检测及延长的判定标准

检测仪检测基线、治疗2、4、8、12、16、20及24周患者的心电图,并同时监测患者血钾、血钙和血镁浓度。QTc间期延长是指治疗过程中任一时间点:男性QTc≥450 ms、女性QTc≥460 ms或QTc较基线差值增加≥60 ms[7]。

六、统计学方法

结 果

一、一般资料

纳入的91例患者中,77例完成治疗,14例未完成治疗(见表1)。完成治疗的77例患者在24周内均发生了痰结核分枝杆菌培养阴转,总体阴转率为84.6%。

表1 91例耐多药结核患者的治疗情况

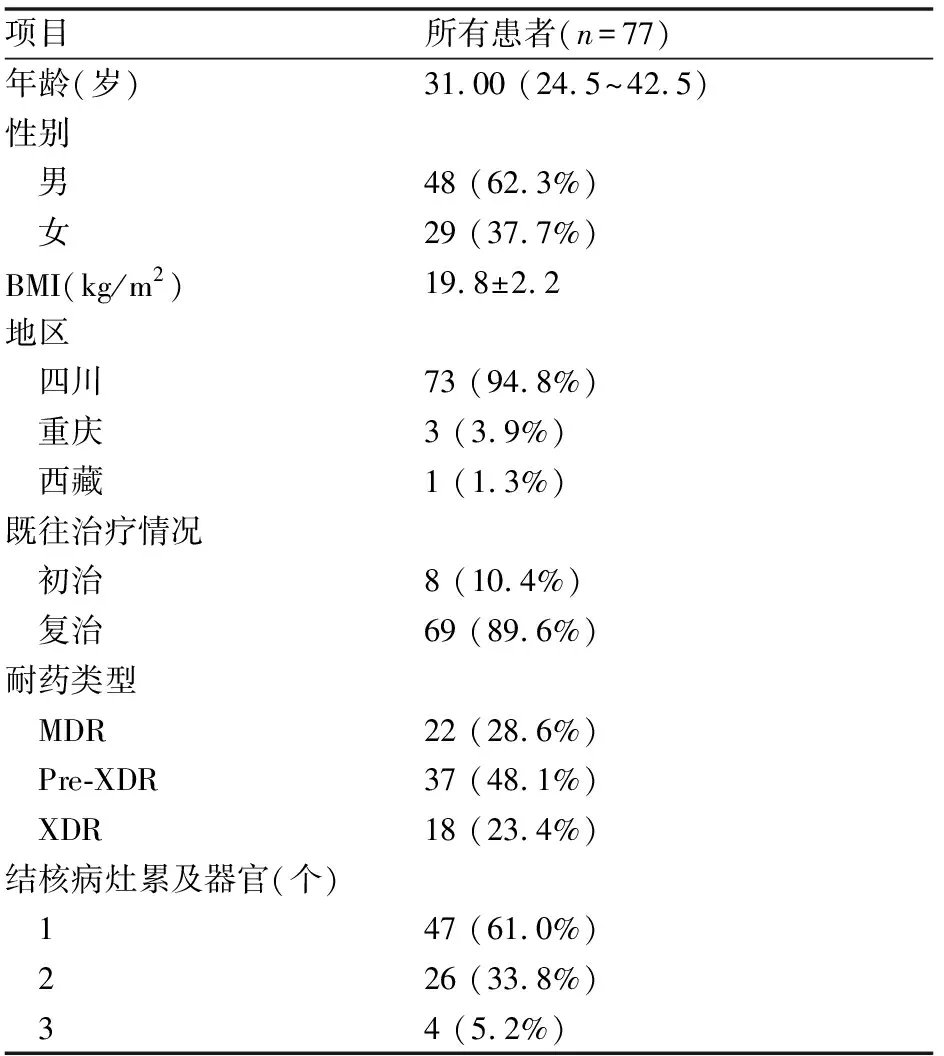

77例患者中位年龄31.0(24.5~42.5)岁;男性占62.3%;平均BMI(19.8±2.2)kg/m2;94.8%患者来自于四川;大部分(89.6%)患者为复治;MDR-TB患者占28.6%,Pre-XDR-TB患者占48.1%及XDR-TB患者占23.4%;结核病灶累积肺、胸膜、心包、支气管及淋巴结等多器官,61.0%的患者结核病灶累及单器官,33.8%的患者结核病灶累及2个器官,仅5.2%的患者结核病灶累及3个器官(见表2)。

表2 77例患者的基本情况

二、肝损伤、QTc间期延长及发生的时间点

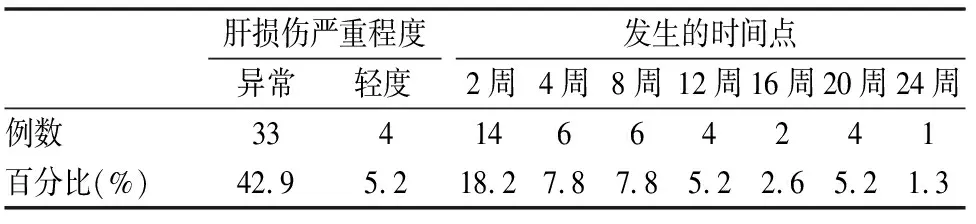

77例患者中出现肝损伤的占48.1%,其中肝功能异常患者占42.9%,轻度肝损伤患者占5.2%。抗结核治疗第2、4、8、12、16、20及24周,发生肝损伤的患者(见表3)所示。

表3 77例患者肝损伤及首次发生的时间点

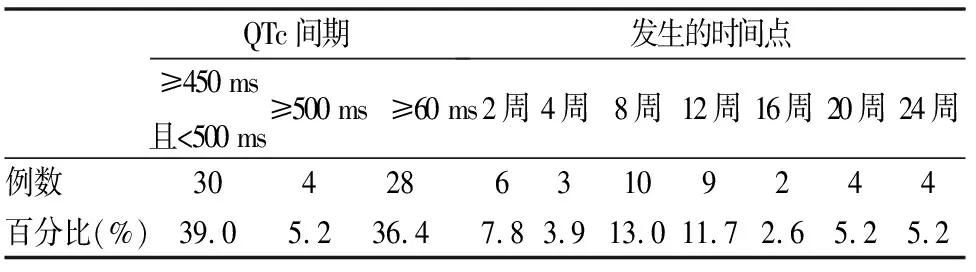

77例患者中49.4%患者发生QTc延长,其中450 ms≤QTc<500 ms患者占39.0%,QTc≥500 ms患者占5.2%,QTc≥60 ms患者占36.4%。抗结核治疗2、4、8、12、16、20及24周后,发生QTc间期延长的患者(见表4)所示。

表4 77例患者QTc间期延长及首次发生的时间点

三、含贝达喹啉方案治疗前后生化指标及QTc值变化

经过24周含贝达喹啉方案治疗ALT、AST、ALP、TBIL、DBIL和QTc的峰值均升高,且与基线相比,均存在显著性差异(P<0.05)(见表5)。

表5 含贝达喹啉方案治疗后生化指标和QTc值比较

如图1a所示,随着贝达喹啉使用疗程增加,患者QTc值逐渐增大。治疗2、4、8、12、16、20及24周后QTc值与基线相比,均具有显著性差异,血钾、血钙、血镁的浓度与基线相比均未出现显著性差异。与未同时使用氯法齐明的患者(n=31)相比,接受贝达喹啉联合氯法齐明治疗的患者(n=46)的QTc值更高,且在治疗8、16和20周呈现显著性差异(P<0.05)(图1b)。贝达喹啉联合(n=57)和未联合(n=20)莫西沙星患者治疗后QTc值均增加,但两组差异不存在显著性(图1c)。

图1 含贝达喹啉方案治疗后QTc值和血钾、血钙、血镁浓度的变化

四、肝损伤和QTc间期延长发病风险的logistic分析

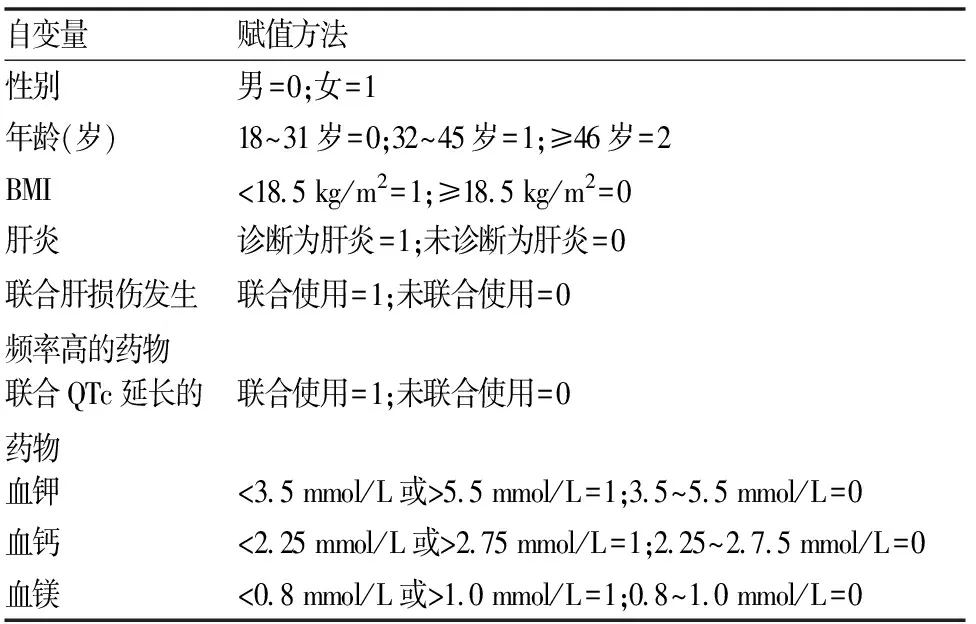

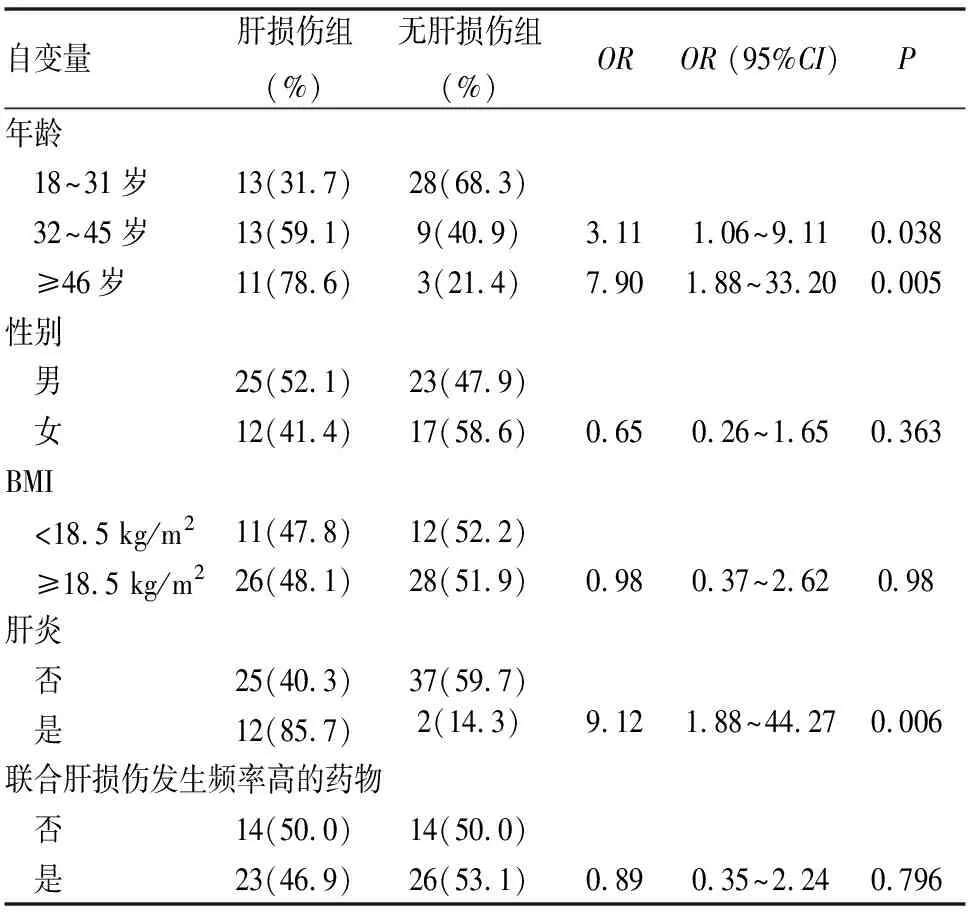

1 单因素logistic分析:年龄(32~45和≥46)、患有肝炎组与肝损伤的发生具有相关性(P<0.005)(见表6、7)。(注:肝炎是由病毒引起的传染病,分为件、乙、丙、丁、戊五种;按临床表现可分为急性肝炎(急性无黄疸型、急性黄疸型)、慢性肝炎(包括轻度、中度、重度)、重型肝炎(包括急性重型肝炎、亚急性重型肝炎及慢性重型肝炎)、胆淤型肝炎和肝硬化。肝损伤发生频率高的药物包括:异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、丙硫异烟胺、对氨基水杨酸、利福布汀和利福喷丁)。

表6 单因素logistic回归分析变量赋值表

表7 77例患者肝损伤发病风险的单因素logistic回归分析

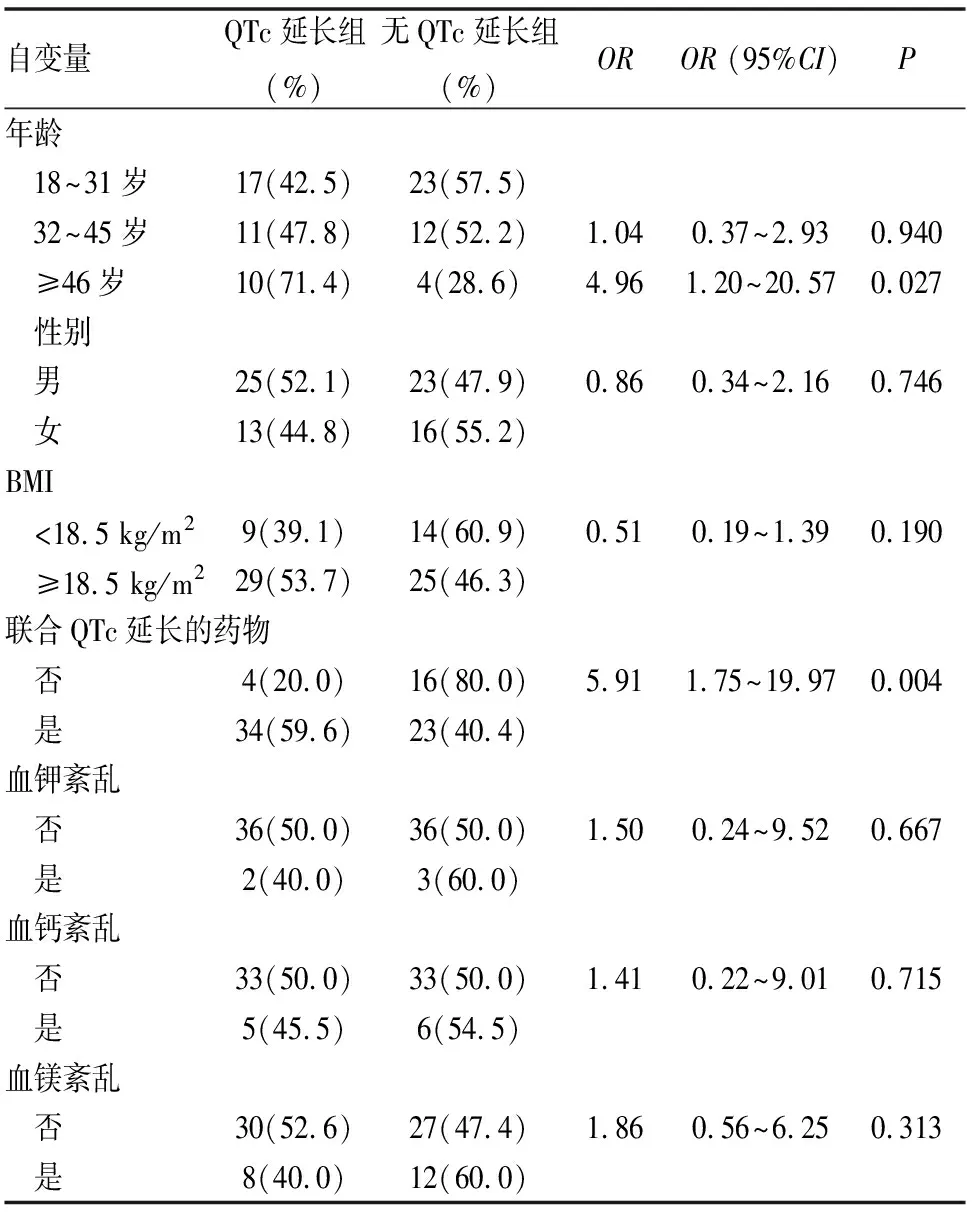

年龄(≥46)、联合QTc延长的药物与QTc延长的发生具有相关性(P<0.005)(见表6和表8)。(注:联合QTc延长的药物包括:氯法齐明和莫西沙星)(见表8)。

表8 77例患者QTc间期延长发病风险的单因素logistic回归分析

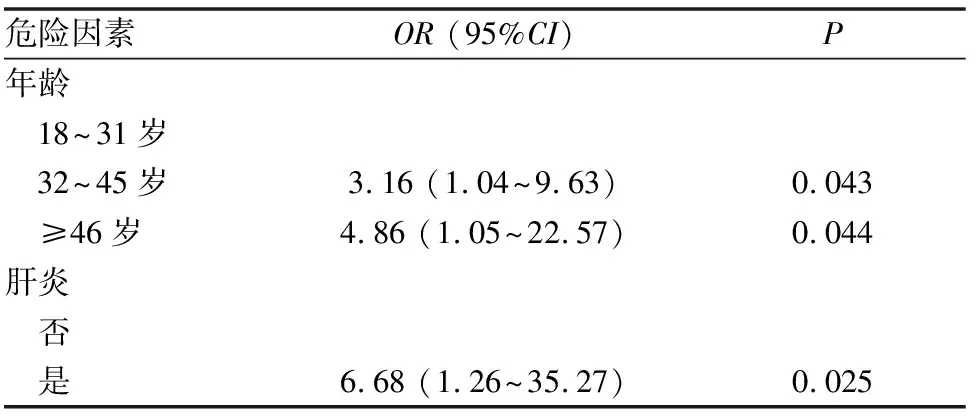

2 多因素logistic分析:将年龄和肝炎纳入多因素logistic 回归分析,结果表明年龄32~45和≥46岁,患有肝炎均为肝损伤危险因素(P<0.05);年龄46≥岁,联合QTc延长的药物均为QTc延长危险因素(P<0.05)(见表9、10)。

表9 77例患者QTc间期延长发病风险的多因素logistic回归分析

表10 77例患者QTc间期延长发病风险的多因素logistic回归分析

讨 论

本研究探索了西南地区MDR-TB、Pre-XDR-TB和XDR-TB患者接受含贝达喹啉方案的疗效及对肝损伤和QTc间期的影响。本研究共纳入了91例患者,其中77例(84.6%)患者完成治疗24周的治疗,且在24周内均发生了痰培养结核分枝杆菌阴转,阴转率为84.6%;3例(3.3%,3/91)患者死亡,其中1例在治疗第68天时因肺部感染、呼吸衰竭死亡,1例猝死,1例在治疗第40天时因急性肾功能衰竭死亡,考虑可能与卷曲霉素有关,初步认为3例死亡均与贝达喹啉使用可能无关。

肝损伤(40.1%,37/77)是本次研究中常见的不良反应。国外Pym等研究报道,MDR-TB、Pre-XDR-TB和XDR-TB患者接受含贝达喹啉方案时肝损伤的发生率在11.6%[8],Nguyen等,在法国等的研究报道肝损伤的发生率在14%[9];国内高孟秋等研究发现,肝损伤的发生率在19.8%[10]。相比于国内外,本研究中接受含贝达喹啉的联合抗结核方案的患者肝损伤的发生率较大。但是,本研究中的患者仅出现肝功能异常和轻度的肝损伤,未出现因严重肝损伤而停止使用贝达喹啉的患者,并且所有出现的肝损伤经过积极处理后,患者耐受性良好。

在本研究中,接受24周贝达喹啉方案后QTc延长的发生率49.4%,QTc≥500 ms的发生率5.2%,QTc≥60 ms的发生率36.4%。WHO荟萃多国接受含贝达喹啉方案发现,法国和亚美尼亚QTc≥500 ms的发生率的比例分别高达17.8%和11.3%;阿美尼亚及格鲁吉亚的QTc≥60 ms的发生率比例分别高达38.7%和26.7%[11]。接受含贝达喹啉方案的患者QTc间期延长的发生率不同,可能与患者的纳入标准、年龄、性别、耐药类型、合并症、感染部位个数、背景治疗方案、种族差异和中心效应等相关。

本研究的单因素和多因素logistic回归分析结果显示,年龄≥32岁,合并肝炎是发生肝损伤的危险因素。特别是肝损伤组年龄≥46患者占比明显高于无肝损伤组,主要与老年患者在肝脏代谢、解毒及机体功能等方面逐渐衰退有关[12]。杨学敏等进行的logistic回归分析结果表明,女性是抗结核药物导致肝损伤的危险因素,而营养不良与肝损伤无关[13]。本研究中,性别和BMI均与贝达喹啉的肝损伤无关。另由本文可知,肝炎是肺结核患者经贝达喹啉治疗后发生肝损伤危险因素。原因是肝炎患者有更加严重的肝损伤, 贝达喹啉在体内出现代谢异常。

本研究的单因素和多因素logistic回归分析结果显示,年龄46≥岁,联合QTc延长的药物均为QTc延长危险因素。QTc延长组年龄≥46患者占比明显高于无QTc延长组,主要因为老年患者肝肾功能下降,合并多种疾病,联合多种药物使得药动学和药效学改变,贝达喹啉的敏感性增加,导致QTc延长有关。值得注意的是,当贝达喹啉与其他延长QTc间期的抗结核药物联合使用时,对QTc间期的影响可能是累加性的。本研究中,接受贝达喹啉联合氯法齐明治疗的患者的QTc值更高,且与未联合氯法齐明组相比,在治疗8、16和20周呈显著性差异。Pym等研究报道,与未同时使用氯法齐明的患者相比,联合使用氯法齐明的患者QTc增加更大[8],与本研究结果一致。另外,QTc延长与联合大剂量莫西沙星(800 mg/天)相关[14]。然而,在本研究中,没有一例患者接受高剂量莫西沙星治疗,贝达喹啉联合和未联合莫西沙星患者治疗后QTc值均增加,但两组差异不存在显著性。logistic回归分析结论同样证实了此结果,联合QTc延长的药物是QTc延长的危险因素。QTc间期延长发生的主要原因是心室肌动作电位时间的延长。贝达喹啉是结核分枝杆菌的一种特异性ATP合成酶抑制剂[15],我们推测,贝达喹啉通过抑制细胞内ATP的合成,影响抑制ATP 依赖性钾通道,延长钾离子外流时程从而造成QTc间期的延长。

综上,含贝达喹啉的联合抗结核方案引起的轻度的肝损伤和QTc间期延长发生的比率较高。年龄、合并肝炎是肝损伤发生的危险因素;年龄、联合QTc延长的药物是QTc延长发生的危险因素。在过去的一线和其他抗结核药物使用过程中,以肝损伤最为多见,危害性最大。随着新的抗耐药结核药物贝达喹啉、德拉马尼等的使用,增加了患者的心脏毒性,使得临床医师的关注点转变肝功能和心电图的检测。因此,作为一种预防措施,必须在治疗前对患者肝功能和心电图进行全面评估,以保证患者能够安全使用贝达喹啉。