金毛管鼻蝠在我国模式产地外的再发现

——广东、云南和四川新记录

2021-12-01钟韦凌张欣吴毅蒋学龙石红艳李锋陈伯承周全余文华

钟韦凌,张欣,吴毅,蒋学龙,石红艳,李锋,陈伯承,周全*,余文华*

(1.广州大学生命科学学院,广州510006;2.中国科学院昆明动物研究所,昆明650223;3.绵阳师范学院生命科学与技术学院,四川绵阳621006)

管鼻蝠属Murina隶属于翼手目Chiroptera蝙蝠科Vespertilionidae管鼻蝠亚科Murininae,为一类鼻孔呈管状的树栖型蝙蝠,常栖息于偏远且植被较好的森林内,捕捉相对困难,研究难度大,生物学基础资料匮乏。近年来国内外学者对管鼻蝠类群的调查力度增大,全球目前已发现管鼻蝠40种,其中我国记录19种,主要分布在我国南部地区(Wilson & Mittermeier,2019)。金毛管鼻蝠M.chrysochaetes为Eger和Lim(2011)利用广西底定标本命名的新种,之后在越南有过2次记录报道(Kruskop,2013;Sonetal.,2015),但在我国其他地区尚无相关记录。目前已知该种分布区域狭窄,其模式标本和越南标本均采集于广西与越南交界附近的高山(Sonetal.,2015)。2013—2014年,本研究组在广东南岭、云南哀牢山和四川卧龙进行翼手目多样性调查时共采集到11只管鼻蝠,根据外形和头骨的形态特征及线粒体细胞色素氧化酶亚基Ⅰ(COⅠ)基因的系统发育分析结果,将其鉴定为金毛管鼻蝠,为广东、云南和四川3省翼手目分布新记录。

1 研究方法

1.1 标本采集

2013年10月在广东省南岭县八宝山叉河(113°1.135′E,24°55.896′N,海拔1 016 m)使用蝙蝠竖琴网采集到3只小型蝙蝠(1♀:GZHU13523,2♂:GZHU13527、13531);2014年1—6月在云南省玉溪市新平县哀牢山的金山丫口(101°29.938′E,23°56.815′N,海拔2 369 m)采集到2只小型蝙蝠(2♂:GZHU14001、14223),8月在四川省卧龙黑松林(103°6.937′E,30°58.312′N,海拔2 065 m)采集到 6只小型蝙蝠(2♀:GZHU14458、14497,4♂:GZHU14481、14482、14483、14485)。根据鼻部特征初步鉴定为管鼻蝠属种类,对其进行编号、称重和外形测量,并采集肝脏和肌肉组织保存于95%乙醇中。上述标本现保存于广州大学生命科学学院。

1.2 外形和头骨测量

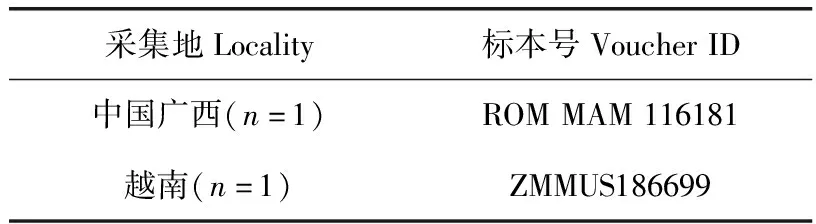

参照Bates和Harrison(1997)、杨奇森等(2007)的哺乳动物测量标准,对标本进行称重、外形和头骨测量(JY-200电子天平,广州艾瑞贸易有限公司,精度0.01 g;MNT-150数显游标卡尺,上海美耐特实业有限公司,精度0.01 mm),外形指标包括:体质量(body weight,Wt)、头体长(head and body length,HB)、前臂长(forearm length,FA)、耳长(ear length,E)、后足长(hindfoot length,HF)、胫骨长(tibia length,Tib)和尾长(tail length,T)。头骨测量指标包括:颅全长(great length of kull,GTL)、枕犬长(condylo-cannine length,CCL)、脑颅宽(breadth of braincase,BB)、颧宽(zygomatie width,ZW)、眶间宽(interorbital width,IOW)、上齿列长(maxillary tooth row length,C1-M3)、上犬齿宽(upper canine width,C1-C1)、上臼齿宽(third molar width,M3-M3)、下齿列长(mandibular tooth row length,C1-M3)和下颌长(mandibular length,ML)。所有测量数据用SPSS 26.0进行描述性统计。形态学比较使用的标本信息见表1。

表1 形态学比较参考使用的金毛管鼻蝠标本

1.3 系统发育学分析

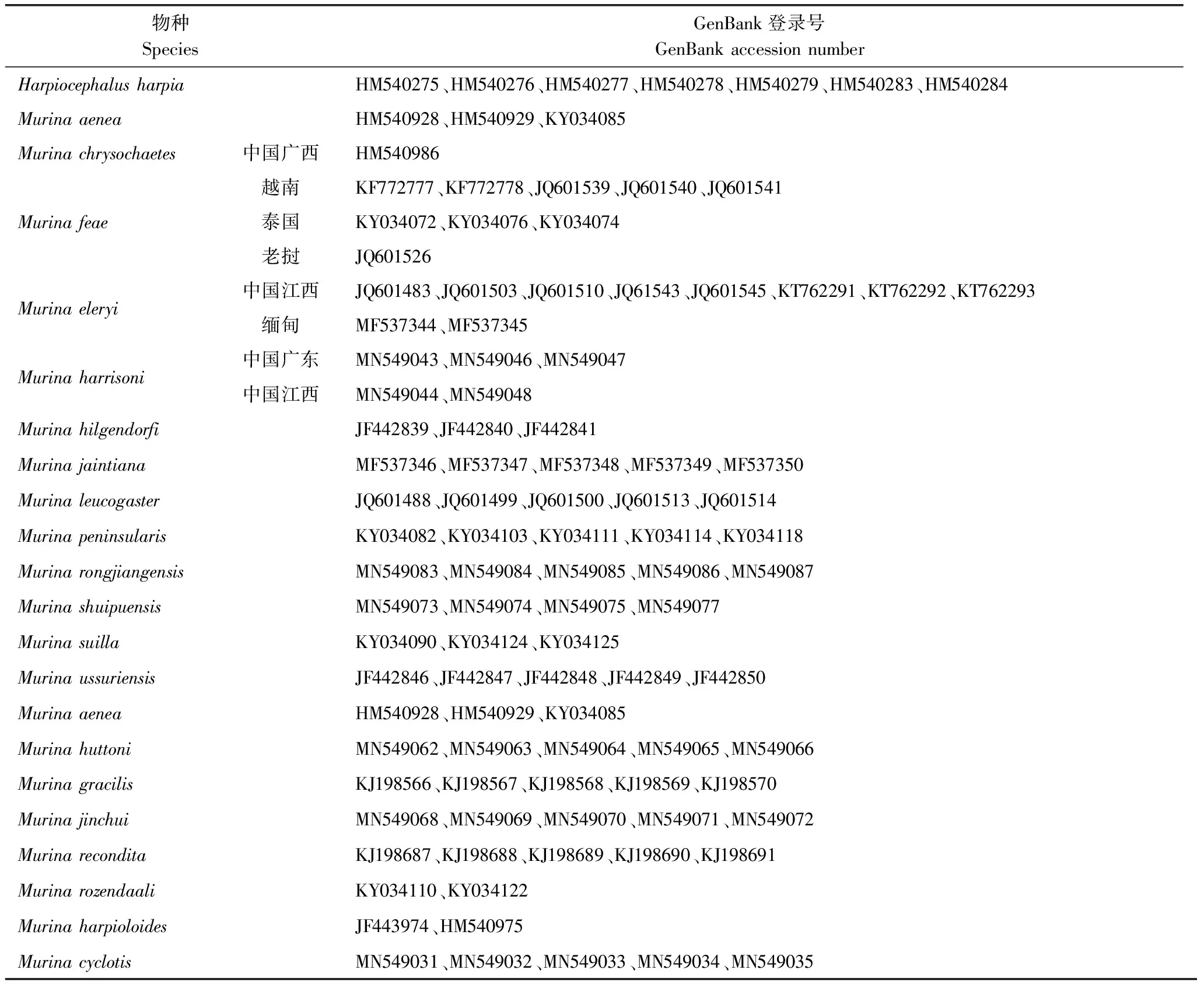

取约20 mg肝脏组织用DNA试剂盒(AG通用型基因组AG21009,艾科瑞生物)提取总DNA,使用PCR技术扩增目的片段,使用引物和PCR反应试剂设计程序扩增COⅠ基因序列(Lack & Bussche,2010;Roehrsetal.,2010;Heaneyetal.,2012;Kuoetal.,2017;Yuetal.,2020)。扩增成功的PCR产物送上海生工生物工程有限公司测序,筛选出617 bp的COⅠ基因。在GENEIOUS 9.1.8(Drummondetal.,2016)中目测校对与拼接比对,从NCBI-nt中下载已有的管鼻蝠属物种COⅠ基因序列(表2),以毛翼管鼻蝠Harpiocephalusharpia为外群,使用MUSCLE(Edgar,2004)排序所有序列,IQ-TREE 1.6.1(Nguyenetal.,2015)构建最大似然树,根据BIC准则选择最适替换模型TIM2+F+I+G4,自展1 000次估计节点的支持度。在MrBayes 3.2(Ronquistetal.,2012)构建贝叶斯树,MrModeltest 2.3(Nylander,2004)确定最佳的DNA替换模型(GTR+I+Γ),设置参数为:建立4个马尔可夫链,运行1 000万代,采样频率为 1 000,丢弃前100万代后构建严格一致树。

表2 本研究中管鼻蝠COⅠ序列的GenBank登录号

1.4 回声定位声波录制及分析

将采集到的个体独立放置于密闭安静的空间(5 m×4 m×3 m)中飞行,待蝙蝠适应飞行环境稳定飞行后,用Pettersson D500X超声波探测仪(Pettersson Elektronik AB,瑞士)录制超声波。采样频率设置为500 kHz,分辨率为16 bit。使用超声波分析软件Batsound 4(Pettersson Elektronik AB)可视化声波的时域波形图、能量谱图和声谱图,声谱图采用哈明窗(Hanning windows)分析,FFT sizes设置为512。选择高信噪比的回声定位声波进行测量,测量指标包括:持续时间(duration time,DUR)、最高频率(highest frequency,HF)、最低频率(lowest frequency,LF)和主频率(dominant frequency,DF)。以上数据使用SPSS 26.0进行描述性统计。

2 结果

2.1 外形及头骨特征

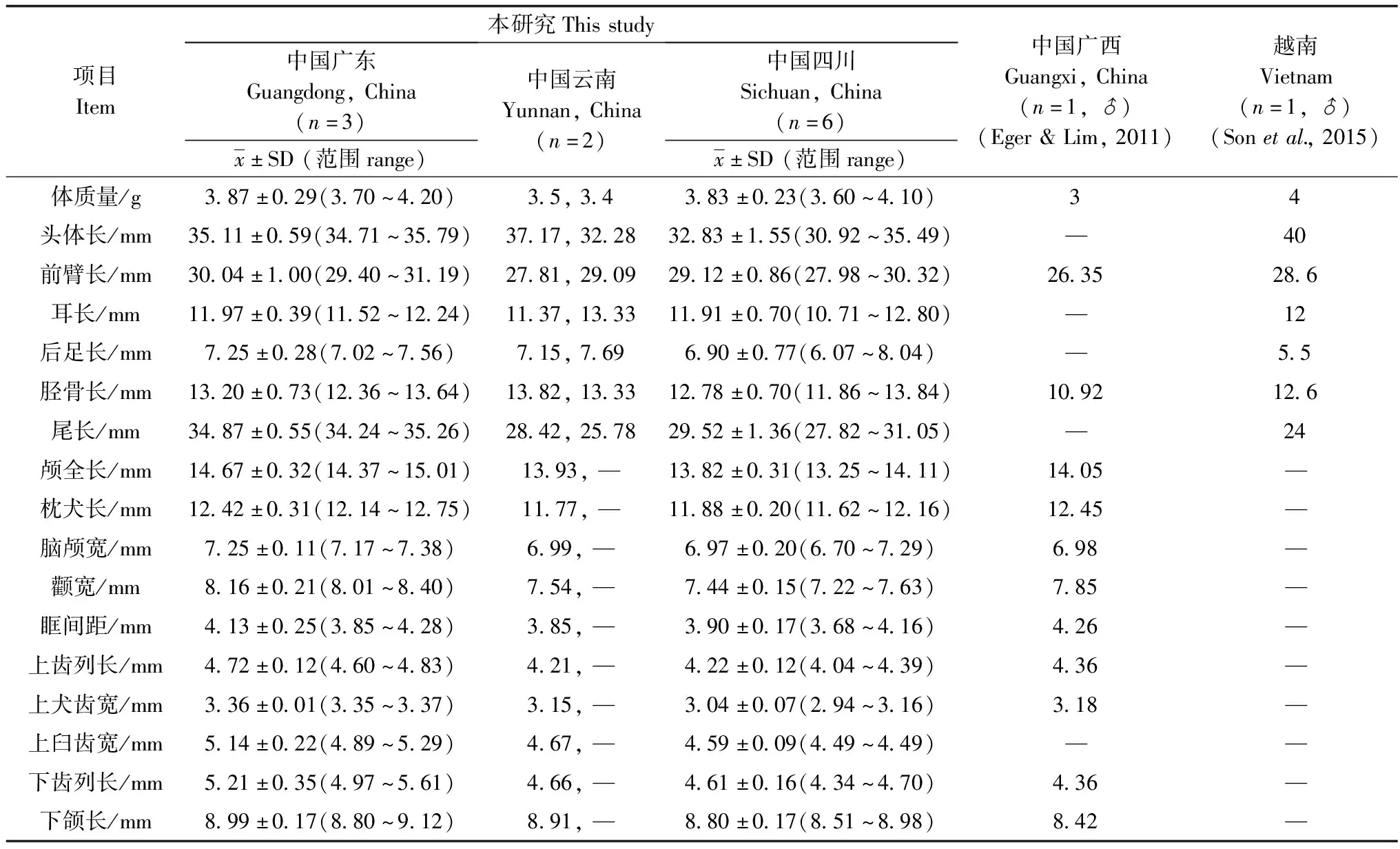

金毛管鼻蝠为小型管鼻蝠,前臂长29.29 mm±0.98 mm(n=11;表3)。鼻孔呈管状,向外延长且发达。耳廓圆,后缘无明显凹痕,耳屏基部略宽、端部尖而细长。嘴部、眼睛周围及下巴处毛发为黑色(图1:A)。背部和头部的颜色相近,背毛基部黑色,中部为浅棕色,毛尖为金褐色且尖端具金属光泽(图1:B)。腹毛毛尖为灰白色,基部为黑色(图1:C)。前臂覆有金色短毛。尾翼背表面、尾椎、胫骨和足部均覆盖有基部黑色、尖端金色毛发,尾膜边缘附着黑色短毛。

表3 金毛管鼻蝠外形及头骨测量数据比较

该批标本头骨颅全长为14.09 mm±0.49 mm(n=10),吻突骤然上升至前额,鼻吻部中间有一明显凹槽。颧弓纤细,脑颅稍膨大圆润,无矢状嵴和人字嵴(图1:D)。基蝶骨为泪滴状的浅凹陷(图1:E)。齿式为2.1.2.3/3.1.2.3=34。上门齿(I2、I3)等高,高度为上犬齿(C1)的2/3;上犬齿小,内弯,短于第二上前臼齿(P4)。第一上前臼齿(P2)较小,高度为P4的1/2,齿冠面积为P4的1/3。下犬齿略高于第一下前臼齿(P2),但基部超过P2。上颌臼齿(M1、M2和M3)具小而明显的中附尖(图1:D)。

2.2 分子鉴定

本研究扩增出11条617 bp的COⅠ序列,构建的最大似然树和贝叶斯树均显示,本研究中的11号标本与金毛管鼻蝠模式标本序列(GenBank登录号:HM540986;模式产地:中国广西)聚为高支持度的一支(自展值:99,后验概率:1;图2)。因此,分子结果支持本研究标本鉴定为金毛管鼻蝠。

2.3 回声定位声波特征

本研究分析了飞行状态下6只金毛管鼻蝠(四川: 4♂,2♀)共25个回声定位脉冲,其回声定位声波类型为调频型、单谐波(图3)。飞行状态下(n=25),声波主频率为99.17 kHz±8.29 kHz(90.70~110.10 kHz),谐波频率从127.40 kHz±6.17 kHz(114.00~134.00 kHz)下调至66.36 kHz±8.80 kHz(54.00~83.00 kHz),脉冲持续时间为1.96 ms±0.34 ms(1.40~2.70 ms)。

3 讨论

本研究采集标本与金毛管鼻蝠模式标本(Eger& Lim,2011)在背部毛发颜色、耳廓形态等特征均相吻合。在度量学指标上,除前臂长略大于模式标本外,其余指标基本相符。基于COⅠ基因序列构建的分子进化树也支持将上述标本鉴定为金毛管鼻蝠。目前在我国南部区域分布的管鼻蝠种类中,与金毛管鼻蝠分布相近且体型相似的种类有菲氏管鼻蝠M.feae、艾氏管鼻蝠M.eleryi、水甫管鼻蝠M.shuipuensis和金管鼻蝠M.aurata(Eger & Lim,2011;Sonetal.,2015;王晓云等,2016)。其中,菲氏管鼻蝠和水甫管鼻蝠在毛色上与金毛管鼻蝠有较明显的区别:金毛管鼻蝠背部多覆有金黄毛发,菲氏管鼻蝠背面毛发整体为灰褐色;水甫管鼻蝠颈部腹面附有明显的橘黄色毛发,金毛管鼻蝠不具这一特征。金管鼻蝠和艾氏管鼻蝠在外形毛发上与金毛管鼻蝠相近,容易混淆,但金毛管鼻蝠背毛的金黄色毛尖多于前二者,背毛和腹毛毛基颜色更深,为黑色。在头骨方面,艾氏管鼻蝠的C1高于P4,而金毛管鼻蝠与金管鼻蝠的C1与P4接近等高,此外,在头骨侧面,金毛管鼻蝠的前额突然向颅骨倾斜,使头骨呈圆顶状,但另2种为逐渐倾斜的前额。基于上述形态学特征,基本可将这5种近似的管鼻蝠予以鉴别,但准确的种类鉴定建议借助分子系统学方法。

金毛管鼻蝠飞行状态下发出单谐波、调频性声波,主频率高(四川:99.17 kHz±8.29 kHz),调频带宽,声脉冲宽度短。蝙蝠科超声波的频率高低与其猎物的体积大小呈负相关(Wilkinson,1995;冯江,2001),四川卧龙属于岷山山地,植被复杂(施小刚等,2017),故金毛管鼻蝠可能在枝叶密集处、灌木丛等复杂的环境中近距离掠食体型较小的昆虫。

迄今为止,国内金毛管鼻蝠仅在广西底定有 1号模式标本报道(Eger & Lim,2011),国外仅越南有2次新记录报道(各1号标本,Kruskop,2013;Sonetal.,2015),研究数据缺乏、调查记录少,种群数量、趋势等各类数据均未知。本次报道该种在广东、云南和四川3地的新发现,丰富了该珍稀蝙蝠匮乏的基础生物学资料,扩大了其分布范围,由原来仅在越南和广西交界的高山点状分布扩大至中国南部分布。但该物种的实际分布范围、遗传学特征、濒危情况仍未知,亟需进一步开展研究。