新农科背景下动植物检疫专业动物学课程教学探索

2021-12-01肖明松鲍方印刘文举

肖明松, 鲍方印, 康 健, 崔 峰, 王 松, 刘文举

(安徽科技学院 生命与健康科学学院,安徽 凤阳 233100)

在新时代背景下,传统农业专业发展与传统农业学科建设已出现内在动力不足现象,在推进农业现代化进程中出现了脱节,急切需要挖掘专业发展动能、更新专业课程知识、整合学科结构内容、调整人才培养方案,为实施乡村振兴战略需求提供人才支撑和智力服务。习近平总书记在党的十九大报告中关于高等教育的讲话为地方高校农业类专业发展与改革指明了方向,同时也为农业类专业发展提供了机遇。为深入贯彻全国教育大会精神、落实新时代全国高等学校本科教育工作会议要求,2019年6 月 28 日,“新农科”建设研讨会在浙江安吉县余村召开。根据“新农科”建设会议达成的共识,以现代科学技术来改造提升现有的农科专业,布局适应现代高效农业发展需要的新型涉农专业,围绕生态文明建设和乡村振兴战略,推进协同育人、课程体系、实践教学等方面的改革,为乡村振兴提供强有力的人才支撑。以现代新技术改造提升现有的农业类专业,布局适应现代高效农业发展需要的新型涉农专业,已成为高等农林院校适应新时代高等教育发展趋势的必然选择。通过改革农业类专业课程教学方法,更新新农科研究内容,加强农业类的科研成果转化转移,激发新农科建设的内生动力,为乡村振兴发展提供更强有力的智力服务和人才支撑。

安徽科技学院作为省级示范应用型本科高校立项建设单位,一直致力于深化应用型人才培养教学改革,不断提高人才培养质量。新农科专业的特点是强调教学理论与应用实践一体化,培养具有理论知识较深、基本技能较扎实、应用能力强、综合素质高的应用型人才。为此,改革动植物检疫专业动物学课程的人才培养方案,优化课程体系,改进教学方法,加强基础知识、创新思想和实践能力的培养,已成为大势所趋。

1 整合教学内容,建立模块化教学内容体系

动物学是研究动物的形态结构、系统分类、生命活动及其生命活动规律的科学。传统的动物学教学知识点多,教学内容较抽象,关联性不强,难于掌握。其课程内容可分为 34 个门类,其下又有众多的分类阶元,涉及 200 多万种动物。根据动物学课程体系复杂、教学内容繁多、知识面广等特点,以动物进化为主线,将课程内容整合为三大模块(无脊椎动物模块、脊椎动物模块和动物进化与生态)。如将无脊椎动物模块分为原生动物门、多孔动物门、腔肠动物门、扁形动物门、假体腔动物门、环节动物门、软体动物门、节肢动物门和棘皮动物门等。脊椎动物模块分为脊索动物门概论、圆口纲、鱼纲、两栖纲、爬行纲、鸟纲和哺乳纲;动物进化与生态模块分为动物进化基本原理和动物生态。在“新农科”的背景下,对动物学的分类、形态等知识点进行适当的压缩,将动物生态、特种经济动物、分子进化等知识点引入课程教学中来,重点讲解现代动物学的研究热点和最新成果,增加保护生物学知识点,拓宽学生的视野,激发学生的热情,提高学生的综合素质。

2 优化教学方法,提高学生参与意识

动物学课程的内容繁多、体系复杂、综合性强,因此需要采用不同的教学方法激发学生的学习热情,变被动接受知识为主动投入学习,有效提升教学质量。采用“讲故事引入课堂”的教学方法吸引学生注意,激发学生听课兴趣。利用3~5 分钟时间结合教学内容讲述“赤潮形成与危害”(原生动物)、“海洋中的小巨人——有孔虫”(多孔动物)、“动物气象仪——水母”(腔肠动物)等趣味科学故事,并推荐学生关注“生命”“动物世界”“动物传奇”“人与自然”等专题系列节目。同时,讲述贝类学家张玺、甲壳动物学家堵南山先生和鱼类学家朱元鼎等科学家的故事,激发学生的热情,培养学生学习动物学的兴趣。

采用演示法教学。利用图片和视频等多媒体演示体细胞克隆猴诞生。2017年11月27日,世界上首只克隆猴“中中”和“华华”在中国诞生,标志着体细胞克隆在理论上,可以产生无限量具有相同背景的动物。体细胞无细胞全能性,部分体细胞在体外培养即可实现无限增殖。同时,体细胞克隆在基因编辑上也更简单。克隆猴“中中”的诞生将推动非人灵长类疾病动物模型的全新医药研发产业链,促进针对帕金森病、自闭症、阿尔茨海默病、路易体痴呆等脑疾病以及代谢性疾病、肿瘤、免疫缺陷等新药研发进程。

采用启发式教学。首先提出问题,比如鸟类为什么能在天空飞翔,然后从鸟类的体形、体重、内部结构、生理特点等几个方面来介绍鸟类适应飞翔的原因,帮助学生找到答案。鸟的体形呈流线型,体表被有羽毛,前肢特化成翼,这样可以减少空气阻力,增加飞行的升力,不用扇动翅膀就能滑翔很远的距离。鸟类的体重很轻,骨骼中空化,消化道短不宜储存粪便,可以减轻身体的重量。鸟类具有发达的胸肌和特有的双重呼吸功能的肺和气囊,可以提供强大的动力和氧气。另外,鸟类消化能力强和食量特别大,具有发达的双循环系统,从而保证飞行时氧气和能量的供应。培养本科生的学习兴趣,制定自行学习的计划,引导学生通过自学和实践获得所需知识,培养其独立思考、分析问题和解决问题的能力。调动学生积极性的过程。

采用多媒体教学法。动物学课程内容繁多,涉及动物形态、分类、解剖、生态等,需要掌握大量名词、模式图和标本等内容,记忆起来比较困难,从而影响学生学习的兴趣。利用多媒体教学优势,通过文字、表格、图片、声音、视频和动画等形式将教学内容展示在学生面前,充分调动学生的各种感官,激发学生的学习兴趣。例如,鸟类的双重呼吸是鸟纲的一个难点和重点,授课教师在讲解双重呼吸时,一般会利用挂图或画图,这样不够形象和直观;若利用Authorware软件制作鸟类的双重呼吸动画,则获得更好视觉效果,更加形态逼真,易于理解,从而激发学生学习的热情。

采用“学做合一”教学方法。动物学也是一门实践性很强的基础课,无论以动物进化类群为主线,还是以动物组织、器官等内容讲授,均存在教学章节关联性不强、知识体系复杂等特点,需授课教师调整实践教学内容,增加学生自主的学习积极性,切实保证课堂教学的持续效果。动物标本具有极为逼真的形态,能充分展示动物的身体特征,通过近距离观察动物标本,可以让学生深入了解动物的身体构造及形态特征,能有效提高动物学课堂教学效率和质量。同时,在动物学实验教学中让学生亲手制作动物标本和鉴定动物标本,能够深入理解动物的生理功能与机体结构之间的关系,增强学生的实践操作能力,提升学生的综合素养。杨剑等从实验内容选择、实验成绩的评定标准、野外实习能力的培养、学生参与实验准备等方面对动物学实验进行了教学改革,增强了学生的积极主动性和实验操作能力。谢满超等利用改变理论课和实验课上课顺序、调整实验内容、学生“全程参与”等方法增加学生的主观能动性,培养学生的创新能力和创新思维。大学校园面积通常比较大,物种多样性高,为了提高动物学实验教学效果,将校园动物观察纳入动物学实验教学内容,使学生关注校园动物多样性,建立校园保护生物多样性的意识,巩固动物学理论学习效果。

3 完善考核方式,增加过程性考核内容

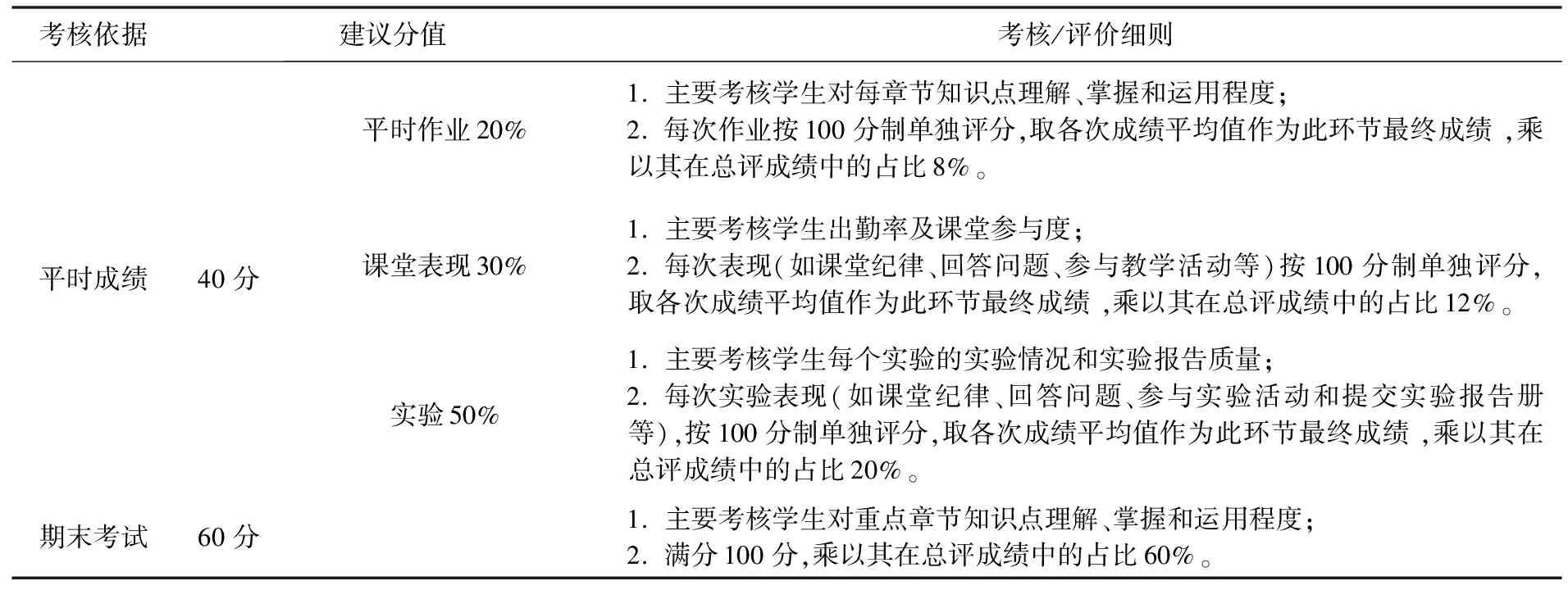

考核是实现教学目标的重要手段,科学合理的考核方法对学习效果起到重要的促进作用。传统的动物学考核方式侧重于期末考试,试卷中大部分考题在课本中都能直接找到答案,学生通过临时突击、强行记忆就能考出较高分数,不能真正理解和掌握动物学的基本知识和理论。这种考核方式不能真实反映学生综合运用知识的能力。因此,有必要将考核贯穿于整个教学过程中,平时成绩占总成绩的40%,期末考试成绩占总成绩的60%。平时成绩由平时作业、课堂表现、实验等部分组成。各考核环节所占分值比例,可根据实际情况微调,建议值及考核细则见表1。这种考核方式能使教师及时掌握学生的学习程度,及时改进教学方法,同时也能激发学生的学习动力,培养学生应用知识的能力。

表1 动物学课程考核评价细则

综上所述,在“新农科”的背景下,以提高动植物检疫专业本科生的创新能力为出发点,对动物学的教学内容进行整合,优化课程体系,改革教学方法,完善课程考核和评价方式,实现传统教学手段与现代教学手段结合,改革现行的“填鸭式”知识灌输的教学模式,利用动物标本作为教学工具,实现教与学的互动。同时将校园动物观察纳入普通动物学教学体系,把理论知识与实践应用有机结合,激发学生学习兴趣和主动性,巩固理论学习效果,培养学生动手能力和创新能力。