声音“魔法”

2021-11-30

2020年4月30日清晨,隆隆怪声响彻英国格罗斯特郡上空。这怪声像号角也像咆哮,不少当地居民听到怪声后头痛不已,大脑眩晕。剧烈的响动甚至触发了许多车辆的报警器。

虽然不能确定这种怪声的来源,但科学家提出了几种可能性。其一是地震。许多经历过地震的人都曾听到过持续十多秒、来自地底的沉闷巨响。如果附近发生地震,这些巨响到达高空后,很可能被云层反射回地面,让人觉得怪声从天而降。其二是陨石引发的音爆。许多陨石在距离地面很远的高空就燃烧殆尽,位于地面的人们无缘得见。不过,陨石高速运动产生的音爆却能抵达地面,可能造成“号角声”。

物体振动产生声音,声音通过介质传播。虽然声音的本质很简单,但声学现象却十分奇妙。

物体振动产生声音,声音经介质传播

回声定位 盲人骑车

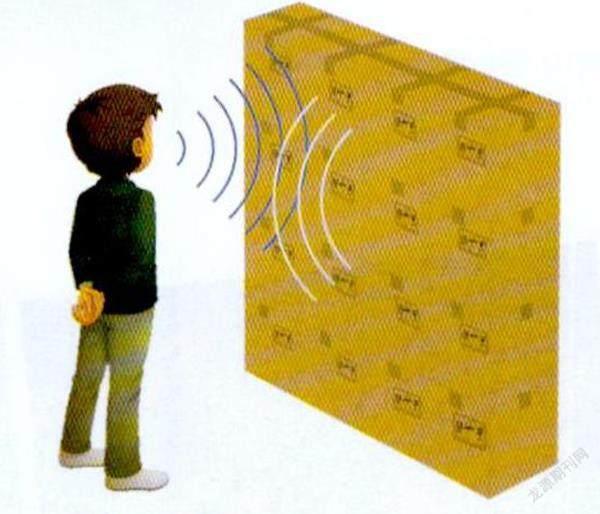

丹尼尔是一名能骑自行车的盲人。他骑的车就是普通的两轮自行车,没有任何辅助设备,难怪第一次见识到他骑车的人都不敢相信他是一个什么也看不见的盲人。丹尼尔1岁多时因视网膜病变失明。孩童时的他学会了用舌头抵在上颚,发出“咔嗒、咔嗒”声。通过感知回声,他学会了用耳朵去“看”物体的技能,就像蝙蝠一样。

虽然用耳朵“看”到的信息没有视觉信息那么丰富,但已经足以让丹尼尔感觉到物体大致的位置、大小和轮廓。他喜欢到附近的公共绿地散步。当他来到一处凉亭时,他熟练地发出了一连串“咔嗒”声,然后告诉一旁的记者,他们已经来到了凉亭。他甚至还能通过回声判断栅栏是铝合金的还是木质的。用他的话说,与金属反弹回的声音相比,木栅栏的回声更温暖、更沉闷。

借助回声定位技能,丹尼尔甚至可以骑车

类似丹尼尔这样的“蝙蝠人”在全世界还有许多。为了验证人是否能学会类似蝙蝠的回声定位技巧,2021年,英国科学家对若干名盲人和普通人进行了为期2个月的回声定位训练。训练结束后,参与实验者被要求在一个封闭房间内只通过回声找到一个巴掌大的圆盘。结果,大多数参与者最终都成功找到了圆盘。盲人在实验中的表现大大优于被蒙住眼的普通人,而普通人在实验过程中也听到了之前无法听到的回声。在实验结束的3个月后,83%的受访盲人表示,自从学会这招,生活幸福多了。

回声定位原理图

宁静难忍 噪声烦人

英国科学家特雷弗的工作是研究自然界的声音,他曾经去过的最安静的地方是一片森林。这片森林远离公路,附近没有河流或瀑布,也不在航线的下方,除了零星几声鸟叫,再没有其他任何声音,安静得甚至让人难受。

特雷弗可以清楚地听到自己的心跳声和脚踩落叶发出的响声,一旦停下脚步,他就会立刻被宁静包围。他第一次发现安静并不是好事:他开始耳鸣。当人处于十分安静的环境时,就容易产生耳鸣现象,这是因为当周围过于安静时,脑干中的听觉系统会放大内耳中毛细胞发出的听觉信号。为了避免耳鸣,他不得不用力踩落叶,故意制造出一些噪声。

适当的环境噪声能让我们放松,但噪声多了就会给我们带来压力。有研究表明:人在乡村等较为宁静的环境中时,体内压力激素水平较低,此时人是放松的;当人处于城市环境中时,大脑时刻忙于抑制环境噪声,体内压力激素水平会升高,让人难以放松。

太安静或太吵闹都会让人不适

恐怖电影 音效吓人

恐怖电影之所以能吓坏观众,配乐和音效贡献巨大。许多恐怖片的配乐会用到水琴和角铜钢鼓这两种罕见的乐器。在熟练的乐师演奏下,这些乐器发出的声音让人毛骨悚然。

为什么这两种乐器發出的声音能让听者不寒而栗?科学家将这种现象称为“恐音症”,也就是我们很难忍受某些特殊的声音,比如用指甲用力刮黑板产生的吱吱声。人类对1000~3000赫兹的声音最敏感。科学家做过一个实验,如果将一段演讲录音中1000~3000赫兹的部分全部抹掉,那么这样经过加工的演讲内容会变得非常难懂。

角铜钢鼓

水琴

一方面,水琴和角铜钢鼓发出的声音大多集中在2200~2700赫兹,刚好处于人的听觉敏感区域,这让这些乐器的声音很容易吸引观众的注意。另一方面,这些乐器发出的声音介于纯粹的噪声与和谐的旋律之间,这种不协调也是造成人不适感的原因之一。

被埋雪中 呼喊沒用

住楼房的人多少都体会过来自楼上的噪声,这是因为楼板是良好的传声介质。传递到楼下房间的脚步声经过光滑墙面反射,不但没有明显减弱,反而汇聚在一起,让人更难忍受。光滑的表面有利于声音传播,如果要吸收声音,多孔材料是最好的选择。

2014年,澳大利亚男子麦克在铁擂堡滑雪场滑雪时遭遇雪崩,整个人被埋在雪堆中。被埋的他能够感觉到附近时不时有滑雪爱好者经过,但无论他如何呼喊,就是没有人回应他的求救。被埋1小时后,他被巡逻队发现并救出。让他想不通的是,之前自己明明已经竭尽全力呼喊,为什么还是没人听到?

雪地是很好的吸音表面

雪地的吸音效果很好。刚刚堆积起来的雪看似密实,其实雪花与雪花之间充满空隙。声波一旦进入雪地,就会迷失在空隙迷宫中,经过多次来回反弹,声波能量被逐渐耗散,导致声音有进无出。有实验表明,雪地的消声效果可以媲美专业录音工作室,难怪当时那么多人都没有听到麦克的呼喊。

高频低频 各有用途

在我国的黄山,生活着一种能用超高频声波交流的蛙,它们能用最高频率达120千赫的声音进行秘密通信,无论是人还是其他动物都无法听到如此高频率的声音。

这种蛙生活的环境中声响巨大。在丰水期,湍急的河水撞击在河道中的岩石上发出巨大的声响,不远处瀑布的轰鸣更是一刻不停。这些蛙要在如此吵闹的环境中沟通,有两种选择:要么发出洪亮的蛙鸣盖过水声,要么用不同于流水噪声频率的声波沟通。对于这些蛙,洪亮的鸣叫声不但难以盖过水声,还会给天敌暴露自己的位置。因此,这些蛙进化出了利用超高频交流的本领。

一些蛙利用超高频声音秘密交流

生活在纳米布沙漠的黄金鼹鼠几乎没有视觉。白天沙漠如同烤盘,它们就躲在阴凉洞穴中;夜晚沙漠变得凉爽,它们就在沙丘中进行“沙泳”,以寻找食物。除了石龙子,黄金鼹鼠的食物主要是在沙粒中爬行的白蚁。科学家通过长期观察发现,黄金鼹鼠可以听到微风吹动草叶发出的低频声,而如此低的声音是大多数动物无法察觉的。

为了感知草叶发出的微弱低频声,黄金鼹鼠进化出了远超身体比例的锤骨(听小骨的一部分)。更大的锤骨更容易和草叶发出的低频声共振,也就让黄金鼹鼠更容易在黑暗中发现草丛。草丛中生活着白蚁、蜈蚣等动物。对于黄金鼹鼠,发现草丛就等于发现了食物来源。

黄金鼹鼠可以感知超低频声音

王府戏楼 声学范例

坐落于北京什刹海的恭王府是国内最大的四合院之一,曾是清咸丰时期的恭亲王奕?(咸丰帝之弟)的宅院。虽然恭亲王是不折不扣的昆腔“粉丝”,但是朝廷严令禁止王公大臣前往民间看戏,于是恭亲王就在自己家中修建了一座大戏楼,每逢节日就邀请亲朋前来赏戏。这座大戏楼占地685平方米,能容纳200多名观众。可在那个麦克风和扬声器还没有发明并传入我国的年代,台下的众多观众怎样才能听清楚台上戏剧演员们的一唱一和,以及乐师们的胡琴铙钹声呢?

恭王府大戏楼的声学设计可谓十分精妙。首先,大戏楼内没有大面积坚硬且光滑的表面,木质梁柱都采用外露形式,有效抑制了戏台声音在室内多次反弹而形成的混响。混响时间越短,观众受到的干扰越小。我国科学家通过实验发现,恭王府大戏楼混响时间明显低于同时期类似规模的欧洲歌剧厅。更有趣的是,由于大戏楼内部使用了大量木质材料,在木材料的吸音作用下,台上演员的唱腔听上去更加温柔。

恭王府大戏楼

歌剧厅的防混响设计

其次,埋设在舞台下方的9口大水缸作为共鸣体,起到了放大戏台声音的效果,就像二胡琴筒能够放大琴弦振动产生的声音一样。通过增加或减少缸中的水量,人们还能随意调节共鸣的强弱。大戏楼的整体演出声学效果十分优秀——位于最后排的观众也能听得一清二楚。

耳语廊和回音壁

英国圣保罗大教堂的耳语廊充满了魔幻色彩,因为在这里人们对着墙壁轻声说出的话能够被位于回廊另一端的人听到。耳语廊是一个位于教堂高处的圆形回廊,回廊上方不远处就是教堂的穹顶。

19世纪,英国著名科学家瑞利解释了这种神奇现象。耳语廊上方的穹顶表面光滑且平整。人们在耳语廊上发出的声音被穹顶反射后,能够以很小的能量损失抵达回廊的另一侧。并且,人们的话语声在经过穹顶反射后会汇聚到位于长廊另一端的一个“焦点”位置。站在这个位置,人们可以更加清晰地听清对面人的说话内容。

位于北京故宫的天坛也体现了古人在建筑声学上的造诣。在天坛中央,游客会发现脚下有一块写着“三音石”的石头。三音石名字的由来,是人站在该处拍掌一次,能先后听到三次声响。天坛四周的围墙高且光滑,能很好地反射声音。只有当发声和回声间隔时间超过1/10秒,我们才能辨别出回声。当游客站在三音石的位置拍掌,发声和回声的时间间隔为1/5秒,因此能听到清晰的回声,也就是第二声。当这些回声再次被围墙反射回到三音石后,我们还能听到第三声。天坛四周围墙的这种优良的声音反射特性,使其有了回音壁的美誉。