数字经济、就业与劳动收入增长

2021-11-30罗小芳王素素

罗小芳 王素素

摘要:以大数据、云计算、人工智能、物联网等为代表的数字技术与产业融合催生了数字金融、远程教育、在线医疗、平台经济等新业态新模式,正在加速改造传统产业,重新塑造行业企业的竞争优势,深刻影响着社会就业与劳动者的收入增长。基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据的实证研究表明,中国东部地区数字经济发展水平最高,中部、西部及东北地区均未达到全国平均水平,整体而言中国数字经济综合发展水平仍然较低。数字经济能够提高劳动收入,对不同群体的收入增长均有促进作用,对低收入群体的劳动收入提升作用更大。不可否认,数字经济对于各群体的收入均有正向影响,对低收入群体的影响更大,这意味着数字经济表现出一定的普惠性,有利于缩小劳动者的收入差距。提高数字经济的发展水平是一个比较复杂的系统工程,政府要发挥引导与帮扶作用,加大数字基础建设投入和劳动者的人力资本投入,加强产业与数字技术的融合,促进产业数字化转型发展。

关键词:数字经济;产业融合;社会就业;劳动收入

基金项目:国家社会科学基金项目“高质量发展下制造业技术创新提升价值链的组织模式研究”(19BJL090)

中图分类号:F124 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2021)11-0005-10

一、引言与文献综述

近年来,全球经济增长乏力,全球化趋势出现新的动向,大国博弈格局下中美贸易摩擦升级,2020年的疫情更是令全球经济复苏雪上加霜。虽然中国的疫情得到有效控制,但是经济增长速度趋缓,国外出口需求下降,就业面临着严峻考验,经济复苏与劳动收入的增长迫切需要找到新的增长点。而数字经济发展表现出惊人的活力,全球10% 的消费品零售已经转向互联网,全球40%的广告支出转向数字渠道。2018年中国数字经济产值占GDP的34.8%,数字经济领域就业岗位占当年总就业人数的24.6%,在全国总就业率下降的形势下逆向增长11.5%。数字经济与传统经济正加速融合,它对收入分配带来的是“数字鸿沟”还是“数字红利”?数字要素如何参与收入分配?数字化技术是否必然导致劳动就业的减少而不利于劳动收入的增长,而数字化技术的运用是否会导致劳动收入差距的进一步加大?研究这些问题对于减少贫困与缩小收入差距,真正让劳动收入得以稳步提高,都具有重要的理论价值和现实意义。

数字经济概念产生于互联网经济、信息经济,1995年在Don Tapscott所著的《数字经济:智力互联时代的希望与风险》中出现,1998年美国商务部发布了《新兴的数字经济报告》,数字经济的提法逐渐普及。数字经济涉及到社会经济领域的方方面面,以大数据、云计算、人工智能、物联网等为代表的数字技术与产业融合,催生了数字金融、远程教育、在线医疗、平台经济等新业态新模式,数字技术赋能传统产业,使得数字经济成为各产业发展的新动能,重新塑造了行业企业的竞争优势。在中国这样一个人口大国,数字技术对就业与收入增长都带来了深刻而广泛的影响,受到学界的高度关注。

一是数字经济与收入差距的研究。数字经济是信息技术与经济的融合,包括数字产业与产业数字化,几乎涉及社会经济的所有领域,既有文献主要是从数字经济的某个维度展开研究与探索,研究热点在于人工智能技术、数字产业化、数字金融对劳动及其收入差距带来的影响。一些文献认为数字化技术加剧了收入差距,特别是由于工业智能化、城乡互联网普及率的差异进一步拉大了城乡收入上的差距①;劳动力市场内部收入差距拉大,人工智能技术的推广使得劳动力市场两极化,扩大了劳动者内部的收入差距②。由于技能型岗位的就业人数增加,竞争更加激烈,工资下行压力持续加大,在收入分配上对高学历高技能劳动者群体不断倾斜③,青年群体更容易从数字经济发展中受益,数字经济红利偏向于受教育程度高的群体④。数字经济对农业类工作产生了负向影响,但是,对非农就业,特别是非正规就业具有显著的促进作用,并且对创业者也产生了积极影响。此外,数字普惠金融的发展显著地缩小了城乡收入差距⑤。

二是关于数字经济与收入增长关系的研究。一方面,数字经济可以拓宽劳动者增收渠道,因为数字金融的发展对于农村家庭的创业行为有正向影响,有助于提升农村家庭收入⑥。此外,数字金融在为个人和小企业提供融资渠道方面能够发挥重要作用,可以促进创业和收入增长⑦。从整体效应来看,数字金融显著提升了我国城乡居民人均可支配收入⑧,并且,对东部地区城镇和农村居民人均可支配收入的提升效果要显著大于中部、西部地区⑨。而新兴消费、“长尾效應”催生了越来越多体制外、跨行业的就业岗位,打破了许多传统行业的固有模式和业务范式,降低了诸多职业从业者的门槛⑩。另一方面,数字经济对于劳动收入的增长存在一定的负面影响。比如,工业智能化降低了农业转移人口的收入水平与工作的稳定性{11}。

三是数字经济影响劳动收入的机理分析。(1)数字经济通过提高就业与创业几率带来收入增长。大数据、云计算、物联网等信息技术的运用与中国巨大的市场规模相结合,促进数字支付、共享经济、平台经济、跨境电商等新模式新业态日益壮大,促进了就业与收入增长。(2)数字技术对劳动的替代性影响。人工智能技术对于劳动既有替代效应,也有补偿效应{12}。从短期来看,过去几十年自动化对人类劳动产生了替代效应,但是从长期来看对补偿性工作产生了引致需求{13}。人工智能技术对不同技能劳动以及相对工资(收入不平等)的影响,在一定程度上取决于劳动替代性是部分替代还是完全替代。人工智能技术造成一部分劳动岗位的缩减,不利于收入增长,但数字技术的普及又会带来一些行业生产规模的扩大,从而增加劳动需求,有利于收入增长。(3)产品需求弹性对于技术的就业效应具有调节作用,如果需求是富有弹性的,技术变化会带来就业增长与收入增长{14}。虽然自动化与高技能劳动力互补,与低技能劳动力是替代关系,从而导致非自愿性低技能失业{15},但是,低技能劳动力也受益于技术进步,只不过其受益程度低于高技能劳动力{16}。(4)产业数字化带来的技术进步对劳动就业的影响具有不确定性,技术进步在不同的国家其偏向性不同,美国的数字技术偏向于资本,而中国的数字技术偏向于劳动。中国第三产业数字化发展最快,第三产业数字化转型的一个重要特征是服务业可贸易性增强,能够促进劳动生产率进一步提高,从而增加劳动收入{17}。

综上所述,既有文献是从数字金融、人工智能、自动化技术影响就业及收入等层面展开分析的,主要有以下几个特点:第一,基于数字经济的某个维度——数字金融、人工智能、互联网水平的分析,而不是对数字经济发展水平作出综合测度,因而也就无法综合评价数字经济对于就业与收入的影响。第二,国内学者大多采用省级层面的数据而不是微观个体数据,其研究结论是对省级层面收入均值的分析,主要反映数字经济对于不同省份平均收入的影响。本文主要在以下几个方面有所改进:第一,从数字基础设施、数字产业、数字化应用、数字公共服务四个维度构建测度数字经济的指标体系,并测算了我国30个省份2014—2018年的数字经济综合指数,实证结论在一定程度上体现了数字经济对于收入的综合性影响。第二,在测算数字经济综合指数时采用了动态权重而不是静态权重的计算方法,即采用“纵横向”拉开档次法对各二级指标的权重进行动态测度,其测算结果更客观合理。第三,构建了数字经济影响劳动收入的机理模型,并采用劳动者个体微观层面数据检验了数字经济影响收入增长的中介机制,有别于采用省级层面数据的均值分析方法。

二、理论模型设计

目前来看,数字经济对于劳动的影响具有不确定性。一方面,数字技术的进步将取代很多工作岗位,导致更高的失业率和更大的不平等。据估算,约占美国总就业人数47%的职业在未来一两个10年内面临着被计算机化的风险。另一方面,数字技术、自动化技术的发展创造了大量的新工作岗位。R. E. D. Vera(2006)对菲律宾11个行业的研究表明,电子商务在2000—2005年期间减少了1202个就业岗位,但却创造了21298个新就业岗位{18}。英国政府在鼓励电子商务投资后,在2000年成功地使男性和女性的自主创业人数分别增加了4.73%和19.06%。G. Domini等(2020)在研究法国制造业企业投资数字化技术对就业的影响时,发现数字化技术通过降低相应公司的离职率来提升同期的就业水平{19}。如果数字经济偏向于劳动,那么就业增加,劳动收入将会上升。我们借鉴D. Acemoglu(2007)的要素增强型生产函数,解释在一定的条件约束下数字经济的发展如何增加就业提高工资收入的机理{20}。

假设一个经济体只生产一种最终产品,在生产过程中使用两种要素L和K,L表示劳动,K表示资本。所有经济主体的偏好都用最终产品的消费来衡量,而要素供给总量是无弹性的,令劳动总量为L,资本总量为K,L∈R+,K∈R+。该经济体由全部的企业i组成,i∈Φ,Φ是连续集。企业提供最终产品,每个企业有相同的生产函数,实际总产量为G(L,K),生产要素的使用由企业决定,生产中采用的技术θ为二维变量,设θ=(θL,θK),且θ=(θL,θK)∈R2+,技术由技术生产者提供,在数字经济下技术变化会改变劳动要素的投入。

假设生产函数为要素增强型,总产量为G(L,K,θ)=G(θLL,θKK),G在L、K上是连续的、二阶可微、凹的,且在L、K上是同位函数。

进一步地,可以设生产函数为:

G(L,K,θ)=[α(θLL)+(1-α)(θKK)](1)

公式(1)中的α为要素L的分配比例,(1-α)为要素K的分配比例,σ是要素L和K的替代弹性。

σ=∣θ/θ(2)

公式(2)可以写成另一种形式:

=(2')

生产技术θL、θK的成本C(θL,θK)在θL、θK是连续的、二阶可微、凸的同位函数,出于简便的目的,可以将生产θL和θK的成本设为θL1+δ、θK1+δ,δ>0,可见技术具有报酬递减特征。记C(θL,θK)的一阶导数为CL、CK,则有:

CL==(1+δ)θLδ(3)

CK==(1+δ)θKδ(4)

==(5)

可得:

δ=(6)

G(L,K,θ)=[α(θLL)+(1-α)(θKK)]-(θL1+δ+θK1+δ)(7)

均衡技术θL*、θK*满足公式(7)的一阶条件,可得如下方程式:

=()()(8)

将(8)式可以改写为:

=(9)

当σ>1,=>0(10)

且=>0(11)

公式(10)、(11)说明当σ>1时,技术θL相对变化的方向与L的相对变化是同向增长的,也就是说技术是偏向于劳动力的,并且促进了就业的增长与工资的提升。

三、数字经济综合指数的测度

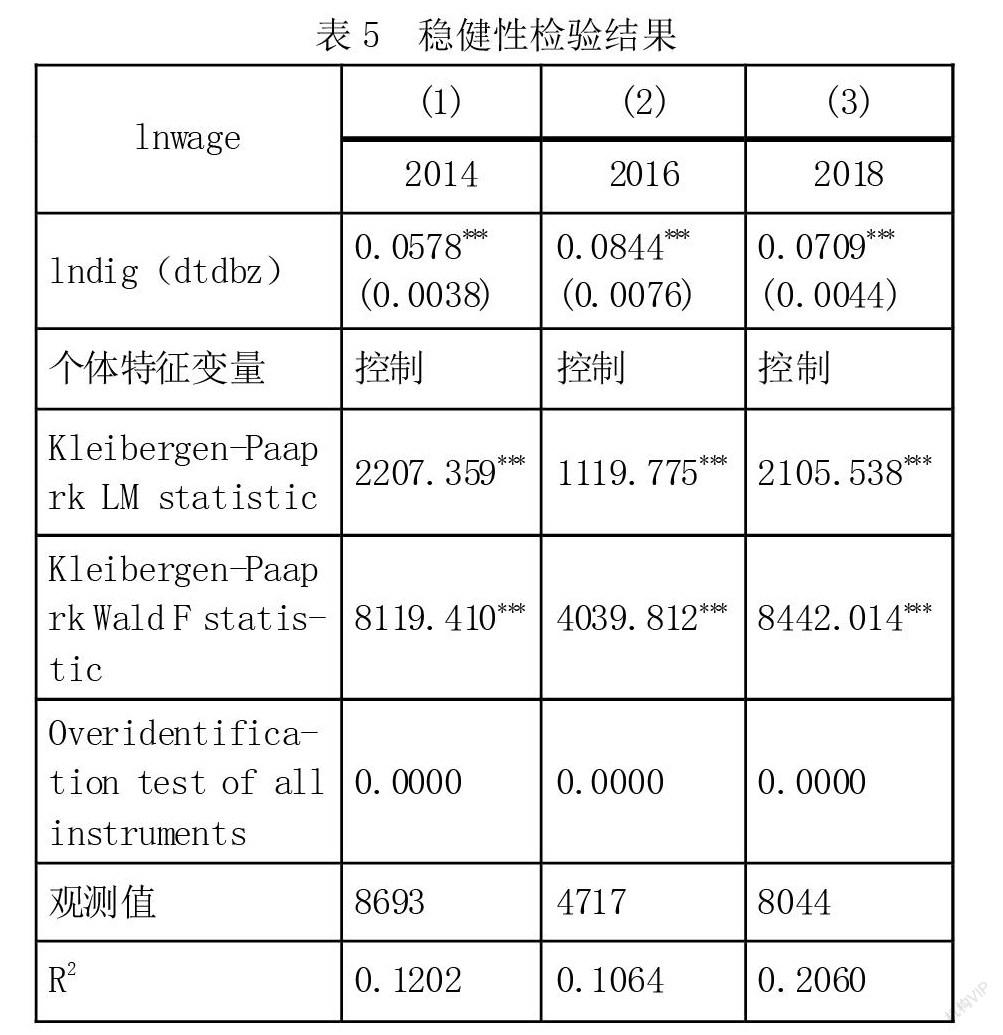

本文旨在分析数字经济发展水平对于提高劳动收入的影响,为此需要对数字经济发展水平进行测度。目前有多种数字经济的测度方法,每一种测算方法的指标体系各有千秋。阿里研究院从数字基础设施、数字消费者、数字产业生态、数字公共服务、数字科研五个维度,每个维度各占20%的权重对2018年全球数字经济发展指数进行了测算;腾讯从数字产业、数字文化、数字生活、数字政务四个维度测算了2019年“数字中国指数”;上海社会科学院构建的2017全球数字经济竞争力指数是由数字基础设施竞争力、数字产业竞争力、数字创新竞争力、数字治理竞争力四个维度复合计算而成的。在参考上述测算方法的基础上,结合本文的研究目的,并考虑到数据的可得性,本文設计了数字经济综合指数的指标体系。数字经济综合指数由数字基础设施指数(D1)、数字化应用指数(D2)、数字产业发展指数(D3)与数字公共服务指数(D4)这4个一级指标、16个二级指标构成,具体设计参见表1。在二级指标中,2014—2018年的网上政务能力数据来源于中共中央党校(国家行政学院)电子政务研究中心的历年评估结果《省级政府和重点城市网上政务能力调查评估报告》,其他数据均来自2014—2018年的《中国统计年鉴》。

数字经济综合指数(dig)由表1的二级指标加权计算生成,为此先要计算各个二级指标的权重。对于权重赋值的确定,学术界大多采用静态的权重值的计算方法,比如熵值法、主成分法等,然而,考虑到表1中的指标具有三维特征,并且数字经济各方面在不同年份可能存在非均衡变化,因此,本文采用动态权重的评价方法——“纵横向”拉开档次法{21}。该方法的优点在于能够客观反映各指标的变化情况,充分利用数据自身的信息,因而使得综合指标的测度结果更合理准确。

对于某一确定的年份t,假设各省数字经济动态的综合指数为:

yi=wjzij(12)

公式(12)中,i表示省份,i=1,2,…30,j表示二级指标,j=1,2,…16。yi表示i省数字经济综合指数,zij表示i省第j个二级指标值,wj为二级指标zij的权重。

为了减少量纲的差异,对zij进行归一化处理。由于zij都是正向型指标,归一化后的向量为:

xj=…=x1jx2j…x30j

下面计算xij的权重wj。{xij}是经过上面归一化处理后的指标,xij的总离差可以表示为:

e2=(yi-y)=(wjzij-y)2

令,y=wjxij

那么,e2=Σy2i=(WX)f(WX)=WfHW

其中,W=(w1,w2,…,w16)f,H=XfX是对称矩阵,

X=x1,1…x1,16…x30,1…x30,16

当W为矩阵H的最大特征值所对应的特征向量时,e2取最大值,则最能体现各评价指标的差异程度。

最后,运用Matlab2015b软件求出H的最大特征值及特征向量,从而得到我国30个省份2014—2018年16个二级指标的权重,计算结果参见表1。根据这些权重值,再计算出每一年各省份数字经济综合指数,计算结果参见表2。表2列出了2014—2018年我国30个省、市、自治区和4大区域以及全国平均的数字经济综合指数(由于西藏数据缺失,故不包括西藏)。

从表2和图1来看,2014—2018年全国数字经济综合指数与数字经济发展状况相符,表明本文的测算方法合理。全国数字经济综合指数有小幅波动,但表现出平稳增长趋势。东部地区的数字经济综合指数有所下降,但仍然是全国最高水平,并远超其他地区,而中部、西部以及东北部均未达到全国平均水平。不过,中部、西部地区的数字经济发展水平不断上升,发展趋势良好,而东北部是唯一出现下降趋势的区域,这个现象应该引起重视。从表2可以看出,在各省、市、自治区中,北京的数字经济水平最高,上海居于第二位,广东居于第三位,而甘肃、新疆、青海、宁夏等几个省份的数字经济综合指数处于低位,东部、中部、西部及东北部地区的经济差距在数字经济上的表现一览无余。尽管我国互联网消费规模大,但是综合衡量数字经济发展水平仍然比较低,地区差距大,令人担忧会不会形成“数字鸿沟”。因此,中西部地区要找准数字经济发展短板,加快数字经济与传统产业融合,让数字经济成为高质量发展的新动能,这是在未来不落后于其他地区的关键所在。

四、实证分析

(一)模型的设定

为了分析数字经济对于劳动收入的影响,本文在A. B. Krueger(1993)的研究{22}基础上构建了基准模型如下:

lnwageijt=α+βlndigjt+γXijt+μjt+εijt(13)

公式(13)中,i表示个体,j 表示省份,t表示年份,wage为工资收入,lnwageijt表示在t时期j省个体i所获得的小时工资的对数值,dig为数字经济综合指数,X为控制变量,包括影响工资水平的微观因素:受教育年限(edu)、健康(hea)、婚姻状态(mar)、工作经验(exp)、性别(gen)、户籍(res),α为常数项,β为本文要测定的数字经济发展水平对工资收入的边际效应,γ为个体控制变量对工资的影响效应,μ表示省份固定效应的虚拟变量,ε是随机误差项。

由于基准模型所得到的是均值回归,为了更全面地描述数字经济对于不同收入群体的影响,本文采用分位数回归模型:

Qτ(lnwageijt∣lndigijt,Xit)=ατ+βτlndigjt+γτXijt+μjt+εijt

(14)

其中,τ为分位点,Qτ表示条件分位数,其他字符含义与公式(13)相同。

由前文可知,就业是数字经济提高劳动者收入的主要途径之一,故本文以就业为中介变量,构建了中介效应模型,参见方程(15)—(17)。

lnwageijt=α0+α1lndigjt+α2Xijt+μjt+εijt (15)

lnempijt=β0+β1lndigjt+β2Xijt+μjt+εijt (16)

lnwageijt=δ0+δ1lnempijt+δ2lndigjt+δ3Xijt+μjt+εijt(17)

(二)變量说明及数据来源

本文采用微观个体层面的收入数据,数据来源于北京大学中国社会科学调查中心的“中国家庭追踪调查”(CFPS)数据库,该数据库覆盖2010—2018年(每隔两年发布一次)中国25个省、市、自治区,样本规模达到16000户家庭,是以家庭为单位对劳动力的追踪调查。由于结婚、离婚、离世等原因会导致家庭成员的变动,因此本文采用个人编码对数据进行匹配,然后剔除无效数据,保留有效数据。为了与数字经济综合指数的年份保持一致,本文选取了CFPS数据库2014年、2016年、2018年三个年份的调查数据,由于2016年的健康数据缺失较多,故2016年的有效数据比其他两个年份的数据更少。

被解释变量为劳动收入,以wage表示,数据来源于CFPS数据库。相对于年工资和月工资而言,小时工资能够剔除掉工作时间对工资的影响。在CFPS数据库中,工资分为主要工作的工资与一般工作的工资,鉴于主要工作更具代表性且数据缺失值较少,所以本文采用主要工作的小时工资作为工资的衡量标准,即,小时工资=年工资/(每周工作小时数×4×12),并以2014年为基期进行了消胀处理。

本文的核心解释变量是数字经济综合指数,用dig表示,该指数已经由本文计算所得。

控制变量包括被考察个体的婚姻状况、健康状况、受教育程度、工作年限、性别、年龄、户籍,数据均来自CFPS数据库。婚姻用ms表示,将未婚、同居、离婚、丧偶4种状态均视为非在婚,表示为非在婚ms=0,在婚ms=1。健康用hea表示,将非常健康、健康、比较健康视为健康,即hea=1,将一般、不健康视为非健康,即hea=0。受教育程度用edu表示,按学制进行换算,具体为博士22年,硕士19年,本科16年,专科15年,高中12年,初中9年,小学6年,文盲或半文盲0年,以上換算的前提是个体取得了相应学位证书。工作年限用exp表示,exp=年龄-6-受教育年数。性别用gen 表示,男=1,女=0。户籍用res表示,农村=1,城镇=0。表3是对这些变量的主要特征进行简单统计性描述的结果。

(三)实证分析结果

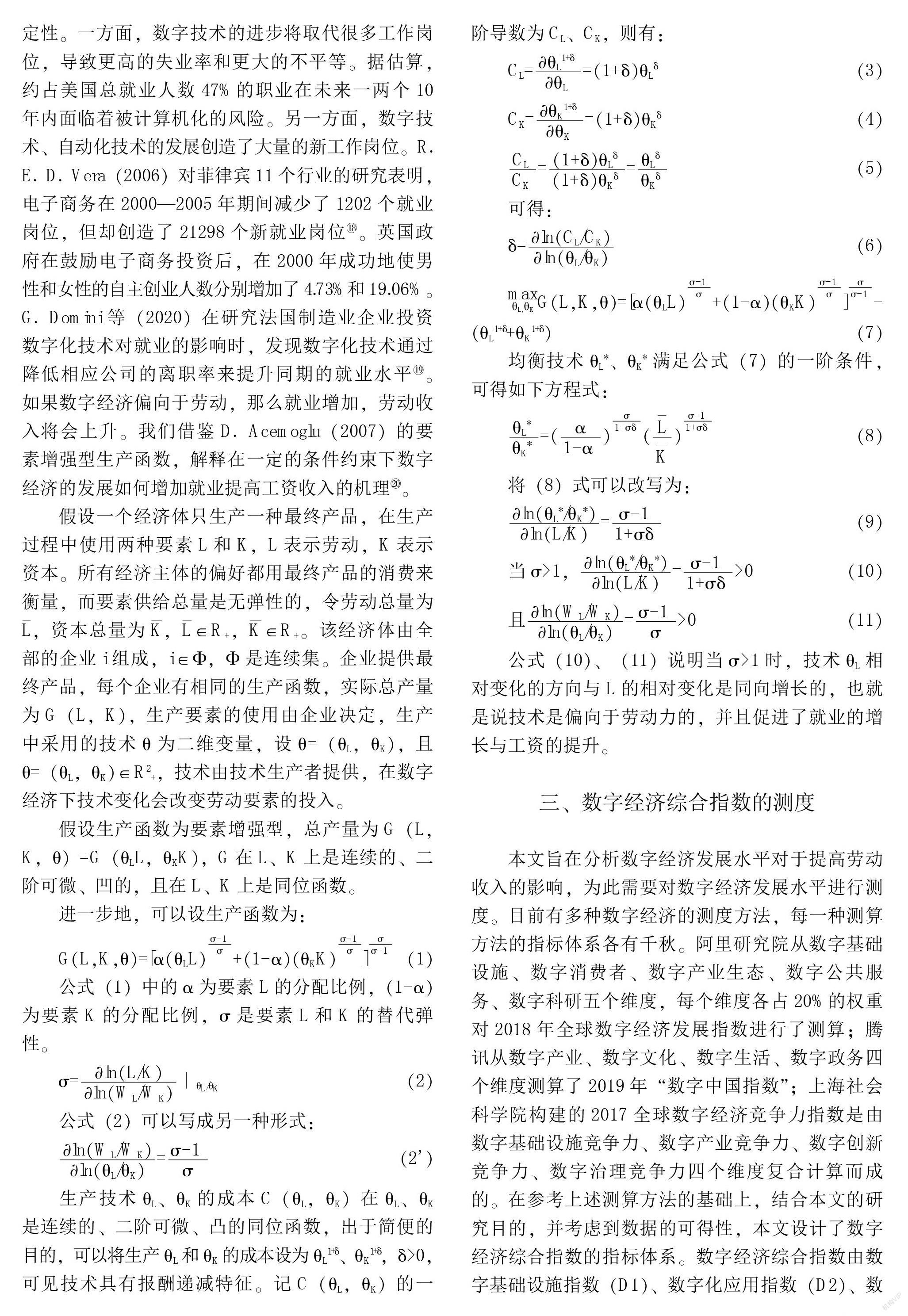

一是基准回归分析。由于2014年、2016年、2018年CFPS调查对象有变化,基准回归采用2014年、2016年、2018年的横截面数据与逐步回归方法,实证结果参见表4(限于篇幅,表4将逐步添加变量的过程省略,只保留包含全部解释变量的回归结果)。

从表4可知,解释变量dig在1%的水平上显著为正,表明在这三个年份里数字经济对劳动收入的增长有显著的正向影响,对收入增长的边际贡献大于0.035。2016年的参数值最大,数字经济每增长1%,每小时工资增长0.0740%。在三个年份中,其他变量的参数符号均显著且相对稳定,表明劳动者个体特征变量包括教育、工作经验、健康对收入有显著的正向影响。其中,受教育程度对于收入的影响越来越大,由2014年的0.0016上升到2018年的0.0074。健康的参数值略有下降。工作经验对收入呈正向影响,但是工作经验的二次方的参数为负,表明工作经验对收入影响具有边际收益递减特征。教育、健康、工作资历都是劳动者人力资本的重要组成部分,人力资本越多,收入越高,这些实证结果符合经济学解释。此外,人口学统计变量中的性别、婚姻的回归参数显著为正,户籍的回归参数为负,表明男性收入比女性更高,已婚者收入比未婚者收入更高,这些参数基本符合预期。男性在就业上具有优势,而有家庭者责任心更强。已婚者比未婚者更努力工作,因而收入更高。但是户籍系数为负,表明农村户口对收入增长是负向影响,城乡差距对于农村劳动者收入的增长仍然是一种障碍。而户籍的参数值变小表明这种不利影响在逐渐下降,随着我国交通、信息、互联网等基础设施的逐步改善,数字经济对于农村收入的提高发挥了正面作用。

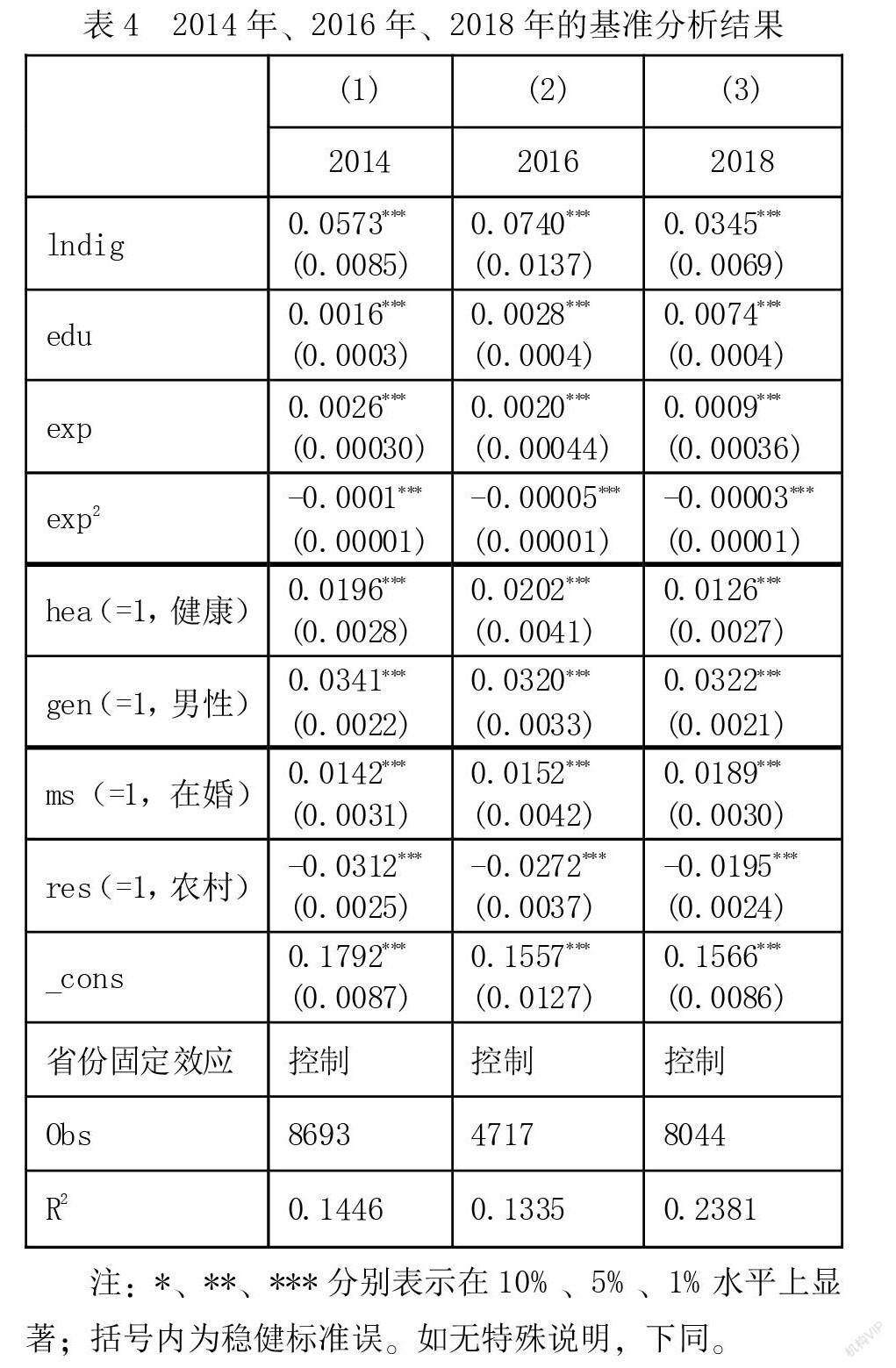

二是稳健性分析。本文采用两种方法对实证分析结果进行稳健性检验。第一种方法,考虑到数字经济是主要的被解释变量,因此本文采用主成分方法对数字经济综合指数再次进行了测算,并且将新的数字经济综合指数代入计量方程,实证结果依然表明数字经济对于收入增长有较大的提升作用,对低收入群体的作用大于高收入群体,实证结果与前文的分析结论一致。第二种方法,本文采用工具变量对上述模型重新进行估计,以避免内生性问题。参照何宗樾等(2020)的方法{23},本文采用被考察劳动力个体所在省份的省会城市与杭州的地球表面距离为工具变量,由于地理距离不随时间的变化而变化,这将导致工具变量法的第二阶段估计失效,本文将该距离标准化后,与每年全国数字经济发展水平的平均值的交互项作为随时间变化的新工具变量(dtdbz)。根据第一阶段回归的3个统计量来检验所选工具变量的有效性,Kleibergen-Paap rk LM 统计量在 1% 的显著性水平上,拒绝“工具变量识别不足”的原假设;Kleibergen-Paap Wald rk F 统计量(大于10)拒绝“存在弱工具变量”的原假设;overidentification test of all instruments的过度识别检验,P值为0.0000,拒绝“过度拟合”的原假设。因此,本文所选工具变量是有效的。从 TSLS 回归结果可以看出,变量lndig的回归系数在1%的水平上显著为正,这说明在控制内生性后数字经济发展水平对劳动者工资增长的促进作用依然显著,本文的实证分析结论是可靠的。

三是分位数估计。表6给出了2014年、2016年、2018年数字经济对不同收入群体的分位数回归估计结果,2014年、2016年的F值均显著,而2018年的F值处于临界值范围。总体来看,数字经济对于各分位点收入群体的影响系数显著为正,20%的分位点回归系数均大于0.05,而最后20%的分位点参数值大于0.03,反映了数字经济对低收入群体的影响大于对高收入者的影响。分位数回归结果表明,数字经济对于整体收入的增长有较大促进作用,对各不同群体的收入增长均有正向影响,且对低收入群体的收入增长促进作用更大,这有利于缩小劳动者之间的收入差距,表现出数字经济对于收入增长具有普惠性的促进作用。

四是异质性检验。为了进一步分析数字经济对于不同区域、不同特质劳动者是否具有异质性影响,本文在上述模型的基础上加入数字经济与区域的交叉变量、数字经济与各控制变量的交叉变量,实证结果发现数字经济与性别、健康、户籍的交叉项回归系数均不显著,其他交叉项的回归参数参见表7。限于篇幅,表7仅列出回归分析中交叉项的输出结果。

表7中的第(1)、(2)两行是以初等教育为基准值的估计结果,数字经济与中等教育的交叉项(c_digedudj1)、高等教育的交叉项(c_digedudj2)系数在2014年都不显著,在2016年数字经济与中等教育的交叉项(c_digedudj1)系数显著为正,在2018年上述两项交叉项系数都显著为正,并且数字经济对受过高等教育的劳动者收入的促进作用更大,反映了教育水平对于收入增长的作用越来越重要。

表7中的第(3)行是对婚姻与数字经济交叉项的回归结果,这一项的系数在2014年、2018年均显著为正,说明数字经济的收入效应在婚姻上存在异质性影响。

表7中的第(4)、(5)、(6)行是数字经济收入效应的区域异质性分析结果,以东部地区为基准值,数字经济与西部地区交叉项(c_deregion2)的系数显著为负,表明数字经济对东部地区劳动力工资有显著促进作用,但对西部地区劳动力工资并无促进效应,甚至是抑制了工资的增长。不过在2018年这种负面影响比2014年有所减弱。2016年、2018年数字经济与中部交叉项的系数不显著,表明数字经济对中部地区劳动力工资收入的影响由负转正,但效果不显著;而2018年数字经济与东北部交叉项(c_deregion3)的系数显著为负,其绝对值逐渐变大,表明数字经济对东北部地区的劳动力工资具有不利影响,这种不利影响在逐渐加剧。对照本文测算的数字经济综合指数可知,东北部的数字经济发展水平有下降趋势,由于东北地区第三产业发展滞后、政府科技投入不足、缺少增长极等一系列问题,导致东北部地区的数字经济发展在全国处于落后水平,从而不利于劳动者收入的增长。

五是中介效应的分析。本文以就业为中介变量检验了数字经济收入效应的传导机制,回归结果参见表8。由于解释变量与被解释变量的主要分析结果已经报告,限于篇幅,表8仅保留解释变量与中介变量以及被解释变量、解释变量与中介变量的估计结果。2014年、2016年、2018年数字经济对于收入增长的影响系数分别为0.0440、0.0466、0.0488,在1%的水平上显著;数字经济对于就业(中介变量)的影响系数分别为0.0380、0.0453、0.0403,表8的第(III)、(VI)、(IX)列是加入中介变量后的估计结果,影响系数在1%的水平上均显著为正,而且在加入中介变量后数字经济影响系数的值变小,表明就业在数字经济与收入增长之间存在中介效应。

五、研究结论与政策建议

本文得到的主要结论有如下几点:(1)从我国数字经济综合指数来看,东部地区增长速度趋缓,中部、西部平稳上升,东北地区的指数略有下降趋势。全国平均水平在逐年上升,不过其平均值达不到东部地区的一半,这表明我国数字经济发展的总体水平仍然比较低,除东部地区以外,其他三个地区均低于全国平均水平。可见,数字经济发展水平的地区差距较大,其差距之大甚至超过了GDP的地区差距。(2)数字化技术与产业的融合有待加强。从一级分项指标来看,各省、市、自治区的数字基础设施、政府公共服务指数的离差小于数字化应用指数、数字产业发展指数的离差,而后者的离差高达10倍。这表明我国基础设施、硬件设施较好,政府的数字公共服务也在逐步推进,但是各地区与数字经济相关的产业发展水平差距大,这其中既包括数字产业的发展,也包括产业数字化运用。(3)数字经济对收入的促进作用较大,教育、工作经验、健康对收入有显著的正向影响,受教育程度对于收入的影响越来越重要,而工作经验对收入影响具有邊际收益递减特征,男性收入比女性更高,已婚者收入比未婚者更高。(4)数字经济通过促进就业提高劳动收入,尽管自动化、机器人取代了一部分工作岗位,但是我国仍然是劳动力资源丰富的国家,这可能导致数字技术的发展偏向于劳动,并进一步增加非自动化岗位的劳动需求,而数字经济创造出的新劳动需求是促进劳动者提高收入的重要途径。(5)数字经济的发展对于教育程度、性别、婚姻、西部地区表现出一定的异质性特征,西部地区的数字经济不利于收入增长。数字经济在各分位点的系数均显著为正值,表明数字经济对于各群体的收入均有正向影响,对低收入群体的影响更大,由此来看数字经济表现出一定的普惠性,有利于缩小劳动者之间的收入差距。

根据以上研究结论,本文提出以下政策建议:第一,加大数字基础建设投入,为数字经济发展夯实硬件设施基础。在我国不少的省份,光缆密度、每百人使用的计算机数等指标仍然比较低,与东部地区相比,西部、东北地区的互联网普及率落后很多。第二,加强产业与数字技术的融合,促进产业数字化转型发展。北京、上海、天津、浙江、江苏、广东等地区发展领先,其他省份的数字产业从业人员、数字技术市场成交额以及人均收入水平都比较低,数字经济还未能发挥经济增长新动能的作用。第三,劳动者的人力资本积累来自劳动者自身投资,而这一点与劳动者收入紧密相关,由于收入低的劳动者无法进行人力资本投资,因此政府的公共财政对于人力资本投入非常重要。在信息化互联网时代,劳动者受教育程度对于数字经济发挥收入增长效应具有积极的意义,一方面,政府要加强基础教育,尽早实现12年义务教育;另一方面,政府要有针对性地推出职业培训计划,提高劳动者从传统产业到数字产业的职业转换能力。

注释:

①{11} 刘欢:《工业智能化如何影响城乡收入差距》,《中国农村经济》2020年第5期;贺娅、徐康宁:《互联网对城乡收入差距的影响:基于中国事实的检验》,《经济经纬》2019年第3期。

② 蔡跃洲、陈楠:《新技术革命下人工智能与高质量增长、高质量就业》,《数量经济技术经济研究》2019年第5期;王林辉、胡晟明、董直庆:《人工智能技术会诱致劳动收入不平等吗》,《中国工业经济》2020年第4期。

③ D. H. Autor & A. Salomon,Is Automation Labour-Displacing? Productivity Growth,Employment,and the Labour Share,NBER Working Paper,2018,pp.1-74.

④{23} 何宗樾、宋旭光:《数字经济促进就业的机理与启示——疫情发生之后的思考》,《经济学家》2020年第5期。

⑤ 周利、冯大威、易行健:《数字普惠金融与城乡收入差距:“数字红利”还是“数字鸿沟”》,《经济学家》2020年第5期。

⑥ 张勋、万广华、张佳佳、何宗樾:《数字经济、普惠金融与包容性增长》,《经济研究》2019年第8 期。

⑦ 谢绚丽、沈艳、张皓星、郭峰:《数字金融能促进创业吗?——来自中国的证据》,《经济学(季刊)》2018年第7期。

⑧ 杨伟明、粟麟、王明伟:《数字普惠金融与城乡居民收入》,《上海财经大学学报》2020年第8期。

⑨ 李牧辰、封思贤、谢星:《数字普惠金融对城乡收入差距的异质性影响研究》,《南京农业大学学报》(社会科学版)2020年第3期。

⑩ 丛屹、俞伯阳:《数字经济对中国劳动力资源配置效率的影响》,《财经理论与实践》2020年第2期。

{12} D. Acemoglu & P. Restrepo, The Race Betwen Ma-chine and Man: Implications of Technology for Growth,

Factor Shares and Employment, American Economic Review, 2018, 108(6), pp.1488-1542; J. Furman & R. Seamans, AI and the Economy, NBER Working Paper, 2015, pp.161-169.

{13} D. H. Autor, et al., Untangling Trade and Technology: Evidence from Local Labor Markets, Economic Journal, 2015, 125(584), pp.621-646.

{14} J. Bessen, AI and Jobs: The Role of Demand, NBER Working Paper, 2018, pp.1-27.

{15} K. Prettner & H. Strulik, The Lost Race Against the Machine: Automation, Education and Inequality in an R&D-Based Growth Model, CEGE Discussion Papers, 2017, pp.1-35.

{16} D. Acemoglu & D. Autor, Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings, Handbook of Labor Economics, 2011, 46, pp.1043-1171.

{17} 彭文生:《從数字经济到数字货币》,《新浪财经》2020年5月15日。

{18} R. E. D. Vera, The Employment Impact of Business-to-Consumer Ecommerce on Philippine Workers, Research

Paper, 2006, pp.1-85.

{19} G. Domini, et al., Threats and Opportunities in the Digital Era: Automation Spikes and Employment Dynamics, Research Policy, 2020, 50(7), pp.1-35.

{20} D. Acemoglu, Equilibrium Bias of Technology, Eco-nometrica, 2007, 75(5), pp.1371-1409.

{21} 郭亚军:《一种新的动态综合评价方法》,《管理科学学报》2002年第2期。

{22} A. B. Krueger, How Computers Have Changed the Wage Structure: Evidence from Microdata, 1984-1989, Qu-arterly Journal of Economics, 1993, 108(1), pp.33-60.

作者简介:罗小芳,中南财经政法大学经济学院教授,湖北武汉,430073;王素素,中南财经政法大学经济学院博士研究生,湖北武汉,430073。

(责任编辑 陈孝兵)