论民法典的统一实施

——理论辩正与实证分析

2021-11-30张永健

许 可 张永健

随着《中华人民共和国民法典》的实施,中国迈进了民法典时代。这部民法典上合唐律以降的法典情节,下聚新中国数辈民法学人的法典理想,肩负着统一国法、揭示价值、建立体系和体现中国特色的重大使命,其意义和影响不言而喻。(1)参见王利明:《民法典的中国特色、实践特色、时代特色》,载《法治现代化研究》2020年第4期,关于民法典一般意义,参见苏永钦:《寻找新民法》,北京大学出版社2012年版,第2-3页。然而,徒法不足以自行,纸面上的法与行动中的法往往存在断裂。本文试图在立法、司法前后接力,立法论、解释论范式转移的背景下,尝试着提出一个实践性的问题:民法典能否在全国范围内统一正确实施?

立法的普遍性与适用法律的一致性是现代社会法律的本质特征。(2)参见[美]罗伯特·昂格尔:《现代社会中的法律》,吴玉章、周汉华译,中国政法大学出版社1994年版,第42-47页。法律的统一实施不但是法律面前人人平等的基本要求,也是社会安定与秩序的必要条件,还是国家建构的关键环节。在此意义上,民法典的统一实施既是司法者坚持的重要原则,(3)参见《认真学习贯彻习近平法治思想 确保民法典统一正确实施》,载《人民法院报》2020年12月9日,第1版。亦是落实《宪法》第5条“国家维护社会主义法制的统一和尊严”的当然之意。不过,法律并非在真空中运行,其始终与其栖身的政治、经济、社会与文化保持同构,这在某种程度上造成了中国法律“表达”与“实践”的背离。基于此,对“民法典能否统一实施”的回答,就必须深入到法院裁判的场景之中,采取实证研究方法探索统一执法的障碍。为此,本文将首先提出“司法不统一”的理论框架,进而使用民法典之前各单行法——《物权法》《合同法》《侵权责任法》——的实证研究验证可能存在的法律“异常解释、另类解释、分散解释”。最后,本文将尝试回答民法典应否统一实施以及如何统一实施。

一、理论框架:法律为何不统一实施?

(一)制度变迁对司法的影响:“适应成本”和“失序成本”

在中国特色社会主义法治体系的建立过程中,从制定单行法到编纂实施民法典是一种“强制性制度变迁”。这意味着它并非民众自发倡导、组织和实现的制度变更或替代,而是国家从上而下对现有社会秩序的改造和重新构建,是一种国家“变法”。(4)关于变法和中国法治的关系,参见苏力:《二十世纪中国的现代化和法治》,载《法学研究》1998年第1期,第4-6页。关于强制性变迁的含义,参见林毅夫:《制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁》,上海人民出版社1994年版;载[美]R.H.科斯、[美]阿尔钦、[美]诺斯:《财产权利与制度变迁》,刘守英等译,上海三联书店1994年版。变法的成本高昂,其不但包括法律起草和制定的直接成本,还包括了后续的宣传和组织费用,以及补偿那些因新法遭受损失的人的费用和法律转换需要的各种技术性开支。(5)参见张旭昆:《制度演化分析导论》,浙江大学出版社2007年版,第128页。除此以外,在旧法向新法的变迁中,人与制度、制度与制度之间的摩擦不可避免,由此衍生出大量“适应成本”和“失序成本”,前者即个人理解、学习、适应新法所花费的成本,后者即两种制度之间衔接和冲突引发的预期错位和法律规避的成本。

“适应成本”和“失序成本”对新法实施效果影响甚巨。质言之,两者大小与下述因素有关:①新法代替旧法的范围和程度;②新法与旧法的行为模式和法律后果的差异程度;③新法与旧法的耦合或互补程度;④变法所需要的组织更替的范围和程度;⑤变法持续时间的长短。(6)参见同上注,第128-135页。以民法典为例,其最后一条规定:“本法自2021年1月1日起施行。《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国继承法》《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国收养法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国侵权责任法》《中华人民共和国民法总则》同时废止。”作为中国民法规则和民事制度的集大成者,民法典彻底取代之前制度,以至于坊间戏称“毕生所学,毁于一旦”。其次,民法典不但新增“人格权编”,而且不乏“物权编”中的居住权、“合同编”中的违约方解除条款、“侵权责任编”中的自助行为制度等全新规范。再次,民法典有着鲜明的综合性和体系性,是在吸收民事单行法的基础上进行的统一编撰,由此形成民法典与《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》《农村土地承包法》《不动产登记暂行条例》等民事特别法并置的复合架构。最后,鉴于民法典从颁布到实施仅有半年,留给民众和司法机关适应新法的时间有限。从上述四方面观察,民法典的“适应成本”和“失序成本”不可小觑。

在诸多成本中,法官的适应成本和失序成本尤为重要。这是因为,民法典承担着为法官提供裁判依据的使命。民法典延续“宜粗不宜细”的立法思路,对尚未达成共识的问题不做规定,或者即使做了规定也留有过大解释空间,甚至有意使用模糊术语留给法官解决,(7)参见王成:《民法典与法官自由裁量的规范》,载《清华法学》2020年第3期。在拓展法官自由裁量权的同时也增加了错判的几率。更重要的是,在案多人少的压力下,法官并无充裕的时间学习新法,而只能采取“干中学”策略,(8)See Kenneth J.Arrow, The Economic Implications of Learning by Doing, 29 Review of Economic Studies 155(1962).通过反复的司法实践获得经验,从经验中获得知识,进而改变民法的操作与观念。放宽视野看,民法典是近代中国通过“变法”实现法治的延续。变法不但打破社会的正式制度(如旧法),也触动甚至摧毁社会中的其他非正式的制度维持的秩序。(9)参见同前注〔4〕,苏力文。费孝通先生在《乡土中国》中,针对民国时期国家法律对和奸行为非罪化引发乡间混乱感叹说:“法治秩序的好处未得,而破坏礼治的弊病却已先发生了。”(10)费孝通:《乡土中国》,北京大学出版社1998年版,第58页。就此而言,新立之法和本土固有法意识和社会实践之间的脱节,是“失序成本”的深层次根源。

(二)“法律联邦制”对司法的影响:法律的“分散解释”(11)这里的“法律解释”包括了作为消除法律文字疑义的法律解释、作为弥补规则与事实裂缝的法律解释、作为规则之个别化的法律解释以及作为法院司法权的法律解释,因此,“法律统一解释”是“法律统一实施”的必然前提。参见王琳:《所有法律适用都涉及法律解释吗?》,载《华东政法大学学报》2020年第3期,第110-111页。考虑到案件事实认定的复杂性,本文以“法律解释”为研究中心。

尽管中国是单一制国家,但越来越多的学者发现:至少在经济政策的制定和执行上已呈现了“事实上财政联邦制”(de facto fiscal federalism)和“行为联邦制”特征,(12)See e.g., Gabriella Montinola, Yingyi Qian & Barry R.Weingast, Federalism, Chinese Style: The Political Basis for Economic Success in China, 48 World Politics 50(1995); Hehui Jin, Yingyi Qian & Barry R.Weingast, Regional Decentralization and Fiscal Incentives: Federalism, Chinese Style, 89 Journal of Public Economics 1719(2005);郑永年:《中国的“行为联邦制”:中央—地方关系的变革与动力》,邱道隆译,东方出版社2013年版,第28-39页。并且,这种中央—地方关系与县际竞争、官僚晋升制度相结合,极大激励了地方官员履职,(13)参见周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,载《经济研究》2007年第7期,第38页;张五常:《中国的经济制度》,花千树出版社2008年版;See Roderick M.Jr.Hills & Shitong Qiao, Voice and Exit as Accountability Mechanisms: Can Foot-Voting Be Made Safe for the Chinese Communist Party?, 48 Columbia Human Rights Law Review 158(2017).并促进了中国经济增长。以此为基础,程金华、柯振兴进一步提出了法律权力的“联邦主义”,指出中国法律权力的配置呈现为“单一制基调+联邦制色彩”,简言之,尽管中央政府在法理上统一领导全国的立法和司法,但是地方政府在很多领域都有自主的立法和司法权力,频繁地创制出相对于全国性立法或者司法而言崭新的、不同的甚至相反的法律规则,并且在事实上得到一定程度的制度化保障或者实际上长时期内存续。(14)参见程金华、柯振兴:《中国法律权力的联邦制实践——以劳动合同法领域为例》,载《法学家》2018年第1期。在微观领域,唐应茂对全国各省发布的小额贷款公司管理规则,发现广泛存在着直接挑战中央的“冲突型规则”和间接挑战中央的“扩展型规则”两种情况。其中,阿里小贷从浙江迁往重庆,这是地方分权带来竞争,竞争促进发展的典型例子。(15)参见唐应茂:《中央和地方关系视角下的金融监管——从阿里小贷谈起》,载《云南社会科学》2017年第5期。本文试图延伸上述研究,在中国因管辖权分割造成的事实联邦制下,将各地对同一部法律的不同解释定义为法律的“分散解释”。然则,分散解释何以发生?

1.地方性的法院

与司法地方化不同,法院的“地方性”是单一制国家结构下权力安排的空间形式,一种将普遍法律和地方经验结合的知识结构,一种参与地方治理的能动司法。(16)参见李小萍:《论法院的地方性》,载《法学评论》2013年第3期;汪哲、魏凌雪:《论法院如何参与中央及地方治理》,载《法律适用》2016年第7期。法院的地方性不但是描述,也有应然基础。《宪法》第133条后段规定:“地方各级人民法院对产生它的国家权力机关负责”;第132条第2款进一步规定:“最高法院监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作,上级人民法院监督下级人民法院的审判工作”。据此,地方法院的组织结构和人员均由地方权力机关依法定程序产生,对地方权力机关负责。

法院的特征可由是否具备“政治性”和“官僚性”两个面向观察。这里的“官僚性”,意指法院的审判运作、人事管理和对外关系都按照行政机关模式加以塑造;(17)参见张卫平:《论我国法院体制的非行政化——法院体制改革的一种基本思路》,载《法商研究》2000年第3期。“政治性”是指服务于党和国家工作,维护国家政治安全,确保社会大局稳定。(18)参见郝方昉:《中国特色社会主义审判制度的政治性》,载《人民法院报》2020年4月9日,第5版。世界上很少有法院既有政治色彩又有官僚主义色彩。美国联邦上诉法院,包括最高法院,通常是政治性的,但非官僚性的;(19)See Lee Epstein, William M.Landes & Richard A.Posner, The Behavior of Federal Judges: A Theoretical and Empirical Study of Rational Choice, Harvard University Press, 2013, p.101.而日本法院则是官僚性而非政治性的。(20)See J.Mark Ramseyer, Second-Best Justice: The Virtues of Japanese Private Law, The University of Chicago Press, 2015, p.206-238.对本书的介绍与延伸,参见张永健:《社科民法释义学》,(台湾地区)新学林出版股份有限公司出版社2020年版,第373-404页。政治性和官僚性的双重性铸造了中国地方法院的独特性,其一方面服务当地的政治任务,另一方面要使法官忠实有效地贯彻地方政策和意志。(21)参见[英]马丁·阿尔布罗:《官僚制》,阎步克译,知识出版社1990年版,第150页。为此,地方法院不但在个案中采取合理的差别标准予以回应,而且通过司法建议、司法政策积极支持地方治理。对各省高院的比较研究表明,不论是江苏、上海等东部的法院,还是重庆、陕西等西部的法院,均纷纷针对地方某项重点发展任务出台专项司法档,在政治敏锐性、职能灵活性、服务有效性方面开展激烈竞争。(22)参见高翔:《中国地方法院竞争的实践与逻辑》,载《法制与社会发展》2015年第1期。在各地法院的工作报告中,“服务大局”“维护社会稳定”“保障民生”“服务经济发展”皆是主要内容。(23)参见李后龙:《司法表达风格的比较与借鉴——以地方法院工作报告为例》,载《法律适用》2014年第2期。

2.政治性的法院院长

中国法院一直被视为政法体制的重要组成机关,因此,虽然近年来法官逐渐专业化,(24)参见左卫民:《中国法官任用机制:基于理念的初步评析》,载《现代法学》2010年第5期,第43-45页。但法院院长的任命仍具有鲜明的政治性。首先,在“党管干部”的架构下,基层法院院长作为副处级干部,由市委管理,中级法院院长作为副厅级干部,由省委管理。(25)参见同前注〔17〕,张卫平文;孟高飞:《论党对地方法院组织领导的法治化变革》,载《学术交流》2017年第4期。另外,根据《党政领导干部选拔任用工作条例》第35条,地方党委对于本级法院院长可以提出选拔任用建议,并享有任内评价权和副院长级干部的任免权。其次,地方人大选举通过,是法院院长产生的唯一法理授权,而在法院院长任职后,地方人大的事务支配力依然产生着实质影响。(26)参见刘忠:《条条与块块关系下的法院院长产生》,载《环球法律评论》2012年第1期。最后,在“作为政治性角色的法院院长+作为司法技术角色的法院副院长”的组织架构下,(27)参见刘忠:《政治性与司法技术之间:法院院长选任的复合二元结构》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2015年第5期,第17-29页。很多法院院长是前党委或行政机关的领导,没有接受过本科或研究生水平的法律教育,(28)参见左卫民:《中国法院院长角色的实证研究》,载《中国法学》2014年第1期,第10-12页。他们之所以被任命,不是因为是法学行家,而是因他们是经验丰富的政治里手。

法院院长发挥着总揽全局、协调各方的领导作用:对外通过政治联系保持法院的正常职能,这使法院更注重当地需求和政治问题,采用符合当地需要或能够减少不利社会政治后果的法律解释;对内通过法院党组和审判委员会,系统地将政治影响力施加于案件中。审判委员会实证研究表明,委员会的主要动机是响应来自更高级别法院,省、市、县政府的政治压力和社会压力。(29)参见左卫民:《审判委员会运行状况的实证研究》,载《法学研究》2016年第3期,第160-164页;王伦刚、刘思达:《基层法院审判委员会压力案件决策的实证研究》,载《法学研究》2017年第1期,第82页。在许多情况下,审判委员会竭尽全力迎合当地的党和政府。(30)See Xin He, Black Hole of Responsibility: The Adjudication Committee’s Role in a Chinese Court, 46 Law & Society Review 681, 702(2012).如果外部影响是以政府机构颁布的红头档形式制定的官方政策,法院甚至可能系统地偏离对特定法规的一般法律解释。此外,《宪法》保障法院而非法官的独立性,由于法官植根于高度官僚化体系,其不能(并且通常缺乏动机)不服从法院院长的命令,(31)参见艾佳慧:《中国法官最大化什么》,载苏力主编:《法律和社会科学》(第3卷),法律出版社2008年版,第121-124页。因此,法院院长往往可以非正式地决定个案的结果。有鉴于此,2020年,最高法院发布《关于深化司法责任制综合配套改革的实施意见》(法发〔2020〕26号),禁止法院院长直接改变独任庭、合议庭意见,但仍保留其审判监督管理的职责。

3.实用主义的法官

中国特色的“实用主义”是法官的底层哲学。(32)关于实用主义司法的真伪,参见许可:《卡多佐的法律世界——兼论实用主义审判的真与伪》,载《人大法律评论》2010年第1期。由于1949年之后的几十年中法律近乎真空,中国法学家并不怎么墨守陈规——也没有陈规可以守。那个时代充斥着棘手的法律问题,却无法可依。法官和法律学者都赞同邓小平的观点:“不管黑猫白猫,能捉老鼠的就是好猫。”在社会主义法制体系不断完善和德国式法教义在法学界日益发展的背景下,这种实用主义思想却并没有随之消弭。相反,对解决纠纷和社会效果的强调与多样化的地方环境相结合,迫使法官不仅要了解当事人已经发生的纠纷,还要把双方将来的关系调整也纳入视野;不仅考虑法律上的事实,还要努力掌握当事人的感情、情绪、想象等心理因素,对症下药地做出适当响应;不仅做出谁胜谁负的结论,还要进一步教育当事人,使他们能够心悦诚服地采取正确的态度和行动。(33)参见王亚新:《强制执行与说服教育辨析》,载《中国社会科学》2000年第2期,第110-119页。事实上,在大量案件中,法官往往是根据政法政策、社会道德、小区常识、价值观念等非制度因素做出判断后,在判决书中运用法律规则、程序性步骤、逻辑推导等修辞术来掩盖和遮蔽这种影响,使得判决既能够经得起正式制度上的推敲,又能获得对当事人的说服力。(34)参见李声炜:《法官判决的制度表达与实践——从制度经济学角度看法官判决时的非正式制度倾向》,载《法制与社会发展》2006年第4期。不惟如是,终身负责制、错案追究制以及一系列法官绩效考评制度,进一步强化了法官妥当解决问题而不是正确适用规则的倾向。正如某法院院长所言,“搞定就是稳定,摆平就是水平,没事就是本事”,法律适用则屈居其次。

(三)最高法院的角色:集中解释的困难

在具有统一法律体系的国家中,终审法院的集中解释有望使各地的法律实践趋于一致。但集中解释在中国却面临种种困难,使得最高法院难以完全抑制和纠正法律的异常解释和分散解释。

1.司法管辖权的制约

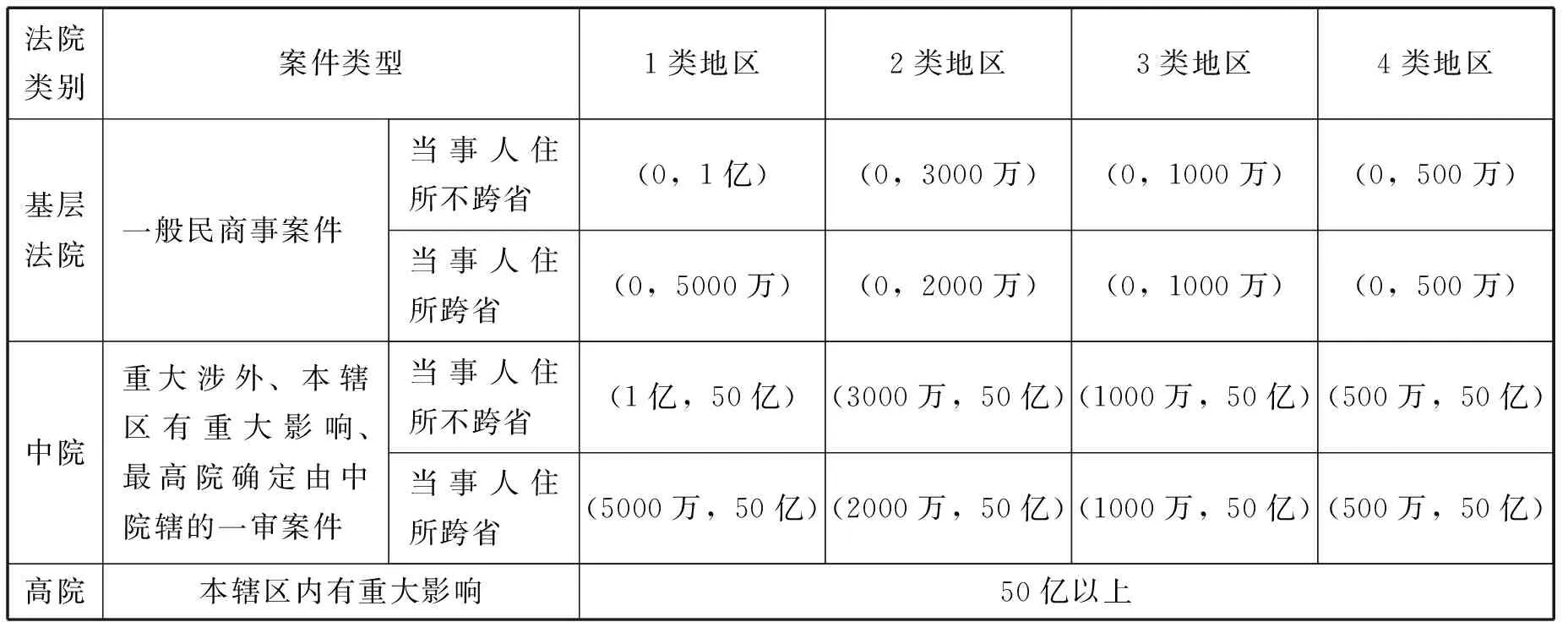

中国有四级法院,却实行两审终审制。如果大多数案件可以向相对独立于地方政治影响的省高级法院甚至最高法院提出上诉,就可以纠正错误的法律解释并统一法规的适用。然而,看似中立且具技术性的司法管辖规则却严重限制了高级别的法院审查大多数私法案件的机会。2019年4月,最高法院发布《关于调整部分高级人民法院和中级法院管辖第一审民商事案件标准的通知》(法发〔2019〕14号)的通知,以“合理定位四级法院民事审判职能,促进矛盾纠纷化解重心下移”为指导思想,将各高院管辖第一审民商事案件标准统一确定为“50亿以上”(表1)。随着审判重心的整体下移,基层法院和中院将负责绝大多数案件的初审工作,婚姻、继承、家庭、物业服务、人身损害赔偿、名誉权、交通事故、劳动争议以及目标额不到50亿元的民商事案件,几乎永远不会诉至最高法院,而最高院因再审而出具的判决书每年不过寥寥数百件,可谓沧海一粟。(35)经由“中国裁判文书网”查询,2020年度最高法院再审民事判决书共225件,从已公开的判决书文号推测,最高法院2020年度再审民事判决约400件。

表1 各级法院民商事管辖标准汇总 (36)参见郑晓钧:《以“50亿”为标准对民商事一审级别管辖调整之影响解析》,载隆安律师事务所2019年5月27日,http://www.longanlaw.com/news/10299.html/。

2.司法解释和指导性案例的局限

最高法院不是全职的审判机构。相反,它是一个“兼职的立法机构”:它以司法解释的名义颁布具有立法效力的司法文件,并将下级法院提交的案件作为全国适用的指导性案例。从理论上讲,所有法院都应遵循司法解释和指导性案例。然而,在实践中,各省内法院不太被司法解释和指导性案例约束。

一方面,虽然最高法院已经公布了有关物权、合同和侵权责任等民法部门的司法解释,但其重心是填补狭义上的法律漏洞,而不是解决分歧。诚然,填补漏洞是一项重要的司法职能,但它可能只是充当了各省法院产生分歧的垫脚石,因为各地法院依然可能对此做出分散解释。更重要的是,若各地法律适用存在重大分歧,最高法院一般持保守审慎的态度。最高法院关于《物权法》的司法解释便是适例。2015年12月10日,最高法院审判委员会原则上通过《适用〈中华人民共和国物权法〉若干问题的解释(一)》(法释〔2016〕5号)。随后,该草案中的41个条文送交中国法学会民法学研究会征求意见。2016年2月22日最高法院公布的最终版本,仅包含了22个条文。之前草案中存在不同意见的14个条文中,有8条未出现在正式的司法解释中。这有力地证明了在意识到法律解释间相互冲突之时,最高法院采取了“意味深长的沉默”,并不会明确表示其立场。《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕7号)是另一个例子。2009年,在听取公众意见和建议阶段,相关草案提出了公共区域和公共设施的定义,(37)参见最高人民法院《关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》(征求意见稿)。但由于对界定建筑物区分所有权中的共有权问题存在争议,最终颁布的司法解释删除了这些定义。然而,争议之所在,并不在法律技术层面。这个问题成为烫手山芋的原因是,中国是少数将建筑物区分所有权作为一种共有所有权前,住宅小区就蓬勃发展的国家之一。面对现实与法律的鸿沟,本可以采用统一解释,降低信息成本并简化物权关系,但由于各地情况大相径庭,最高法院难以对何为最佳方案作出最终决定。

另一方面,指导性案例并没有看起来那么有效。实证研究表明:最高法院发布的指导性案例很少被各级法院引用。(38)参见向力:《从鲜见参照到常规参照——基于指导性案例参照情况的实证分析》,载《法商研究》2016年第5期,第98-102页。更具体地说,在当时的64个指导性案例中,只有不到30%被引用过。引用指导性案例超过10次的法院只有5个;大多数的引用来自基层法院和中级法院,而最高法院从未引用过指导性案例,省高级法院也只引用了两次。只有4%的指导性案例填补了法律空白。82%的指导性案例来自于在经济上较为发达的七个省份所提交的案例。对于这种现象最可能的解释是,一方面,下级法院更在意其上一级法院对案件的撤销,而不是最高法院;另一方面,上级法院并没有维护指导性案例的神圣性。因此,指导性案例似乎难当统一法律解释的重任。

在司法解释和指导性案例外,最高法院还通过指导意见、通知、会议纪要等“司法解释性质文件”,总结各地审理案件过程的实际情况和适用法律时的实际问题,指导地方法院在面临同一问题时有标准地把握案件裁判。(39)参见彭中礼:《最高人民法院司法解释性质文件的法律地位探究》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2018年第3期。然而,这种司法文件不仅同样面临上述司法解释的困境,还遭致了影响地方法院独立行使审判权的质疑。更重要的是,根据《人民法院民事裁判文书制作规范》(法〔2016〕221号)和《关于加强和规范裁判文书释法说理的指导意见》(法发〔2018〕10号),法院在判决中不得引用会议纪要等司法文件作为裁判依据,只能在说理部分予以阐述,这在根本上制约了司法解释性质文件在集中解释上的作用。

总之,上述集中解释的种种努力,当然有意义,但远不足以确保民法典的统一适用。以下,本文探讨未统一适用的三种类型:异常解释、另类解释、分散解释,并剖析其是非。

(四)民法典的异常解释、另类解释、分散解释

民法典的出台是伟大的立法成就,其所衍生的“适应成本”和“失序成本”却增加了法律适用统一的困难。缺乏有效的集中解释,则个别法官的错误认知或因人而异的非理性因素所引发的法律误用,会形成没有固定模式的法律“异常解释”。(40)参见韩世远:《法律发展与裁判进步:以合同法为视角》,载《中国法律评论》2020年第3期。不仅如此,中国法院的地方性、法院院长的政治性、最高法院司法管辖权的局部性,使得各地法院更有可能偏离对特定条款的标准法律解释,以响应强大而持续的外部政治影响(有时以正式的行政政策形式出现),“法律联邦制”下的“分散解释”由此出现。

同时,“为人民服务”的实用主义法官不得不综合考虑民意、公共政策和价值观念,而对法律背后理据的强调又加剧了民法典和既有生活秩序、社会规则的冲突,导致在个案中基于法律以外的考虑,作出与法律文义背离的解释,我们称之为对法律的“另类解释”。若用传统的法学方法论术语,另类解释可能是目的性扩张、目的性限缩,或甚至是适用帝王条款或引用上位价值的司法造法。可以预见,异常解释、另类解释和分散解释将削弱民法典统一国法的功能。不过,这只是理论推演。为此,下文将通过对既有司法判决的实证研究,以检验上述理论的真伪。

二、法律实施的实证研究

民法典并不是中国私法领域的首次重大变革,事实上,由于民法典采取“分编通过,整体组装”的编撰模式,2007年以来,《物权法》《侵权责任法》和《民法总则》已经相继制定。正如民法典,这些法律的出台也在根本上改变了之前的法律规范,并同样面临着“异常解释”“另类解释”“分散解释”的难题。所谓“鉴古而知今”,在此,我们试图以《物权法》相关条款为对象,采取定量研究的方法,剖析其在司法实践是否得到正确适用。此外,为了展现中国私法解释的全貌,我们还进一步讨论了《合同法》和《侵权责任法》中的“分散解释”现象。

(一)另类解释的证据一:法院误用《担保法》

1.问题、数据与方法

作为民事基本法律之一,2007年《物权法》是在《民法通则》《担保法》《土地管理法》《农村土地承包法》《城市房地产管理法》基础上对财产关系进行的系统性规范,其大大改变了之前的法律条款,其中尤以《担保法》为最。虽然全国人民代表大会没有废除《担保法》,但《物权法》第178条明确规定,如《物权法》与《担保法》之间存在冲突,则以《物权法》为准。为了验证中国法院是否遵循了这一条款的指示,我们选择了《物权法》和《担保法》以及《最高法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》(“《担保法司法解释》”)(法释〔2000〕44号)有明确冲突的有三组规定:(41)关于《物权法》第204条与《担保法》第61条的解释差异,参见崔建远:《物权:规范与学说——以中国物权法的解释论为中心(下册)》,清华大学出版社2011年版,第852-853页;程啸:《担保物权研究》,中国人民大学出版社2017年版,第464-465页。①《物权法》第204条与《担保法》第61条:前者允许最高额抵押担保的主合同债权经当事人约定而转让;后者则一概禁止转让。②《物权法》第202条与《担保法司法解释》第12条:前者规定抵押权人必须在主债权诉讼时效期间行使抵押权;后者则允许担保权人在诉讼时效结束后的二年内行使担保物权。③《物权法》第191条与《担保法司法解释》第67条:前者规定抵押人未经抵押权人同意,不得转让抵押财产,但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外;后者则规定抵押人转让抵押物未通知抵押权人或未告知受让人,如抵押物已登记的,抵押权人仍可以行使抵押权,取得抵押物所有权的受让人,可以代替债务人清偿其全部债务,使抵押权消灭。第一组涉及最高额抵押担保的债务是否可以转让;第二组涉及抵押权人的诉讼时效;第三组涉及出售抵押物之前是否需要抵押权人的同意。在第一和第三组中,《物权法》比《担保法》更有利于债权人,而在第二组中,《物权法》比《担保法》更有利于债务人。

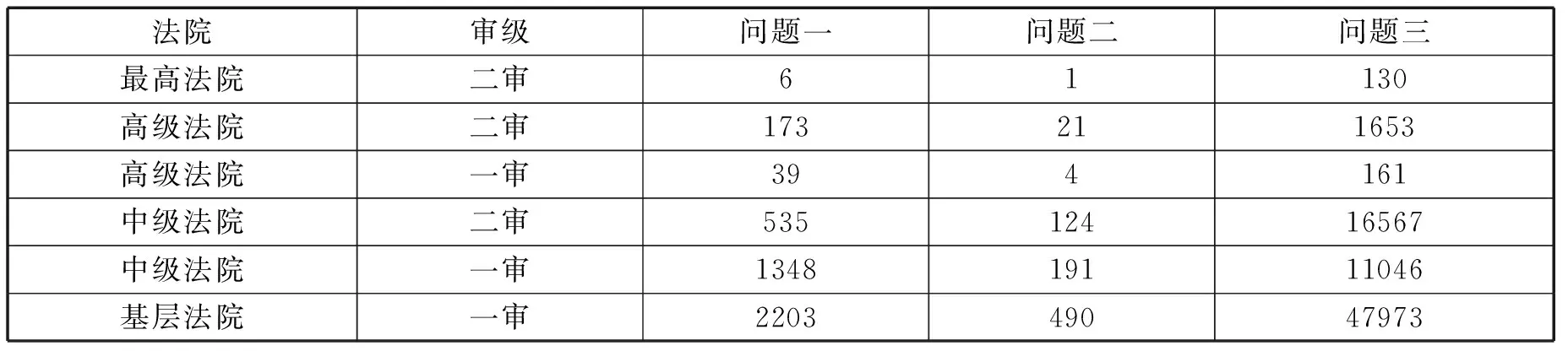

为了判断法院在上述三组冲突规范中是否适用了《物权法》,而非适用《担保法》或其司法解释,我们受到九章研究所“中国法律知识总库”的支持,由九章研究所的工程师,运用其数据库,在我们的指示下,采取大数据文字探勘技术,分析2007年10月《物权法》生效后,至2016年8月将近十年间的判决。首先,我们使用“附表1、2、3”中“4.基本特征——条件”中的数个关键词,分别得到与三组冲突规范可能相关的4,304、831、77,530个案件(显示于表2)。(42)本文附表,包括下文“附表4 33笔涉及典权判决之摘要”,参见https://share.weiyun.com/FIk11Ijp。然后,我们使用高级文本搜索算法来识别在判决的说理部分中,包含相关条文号和法律名称的案件(即附表1、2、3中“5.额外判断特征”)。对于每个可能相关判决,我们进一步梳理法院级别、审判程序(一审或二审)、原告和被告类型(银行、公司或其他)、原告和被告代表人类型、判决日期、判决字号等信息。

表2 案件在四个级别法院中的分布

根据判决书对《物权法》《担保法》《担保法司法解释》的引用情况,我们将其分为如下三类:①无关的案件:判决并未引用《物权法》和《担保法》(或《担保法司法解释》)的案件即推定为无关案件,被剔除于后续分析中。(43)诚然,法院可能在此等案件中选择适用了《担保法》(或《担保法司法解释》)的规定,但未明确引用条号。不过,受限于人力、时间,我们无从一一检视此等判决之论理。②正确解释的案件:判决只引用了《物权法》具体条款。尽管受限于人力、时间,我们未逐一阅读此等判决,但由于其遵循《物权法》第178条中的《物权法》优先适用原则,那么它至少在本文研究的法律解释问题上很可能是正确的。(44)归类为正确解释的判决,或许有在2007年以前的交易,却(错误)适用《物权法》者,也或许有争点无关《物权法》与《担保法》《担保法司法解释》冲突者。③错误解释的案件:若判决仅引用《担保法》或《担保法司法解释》具体条款,那么出现很可能不正确的法律解释。此外,如果判决同时引用这两个法律,而法官最终并未适用《物权法》,那么该判决也很可能是不正确的,尽管这种情况极少发生。(45)此种类型的案件,在问题一、二、三,仅分别有10、7、60笔。为避免判断错误,我们进行了进一步人工编码和人工检查。例如,如果担保交易在2007年之前完成,则适用《担保法》或《担保法司法解释》并无错误,这些案件被排除在解释错误的案件清单之外。再如尽管引用了上述条文,但案件争点无关于《物权法》和《担保法》《担保法司法解释》的冲突,则该等判决也被排除。又如引用了《担保法》第12条,但并非指涉《担保法》第12条第2款,该等判决也被排除。

2.研究结果和讨论

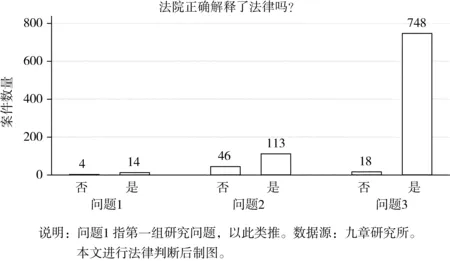

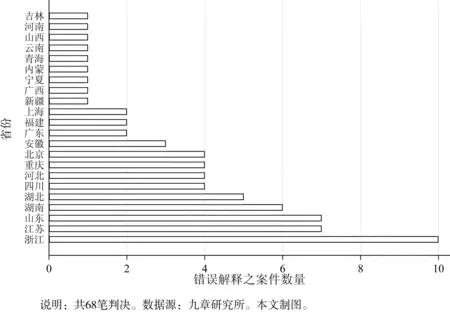

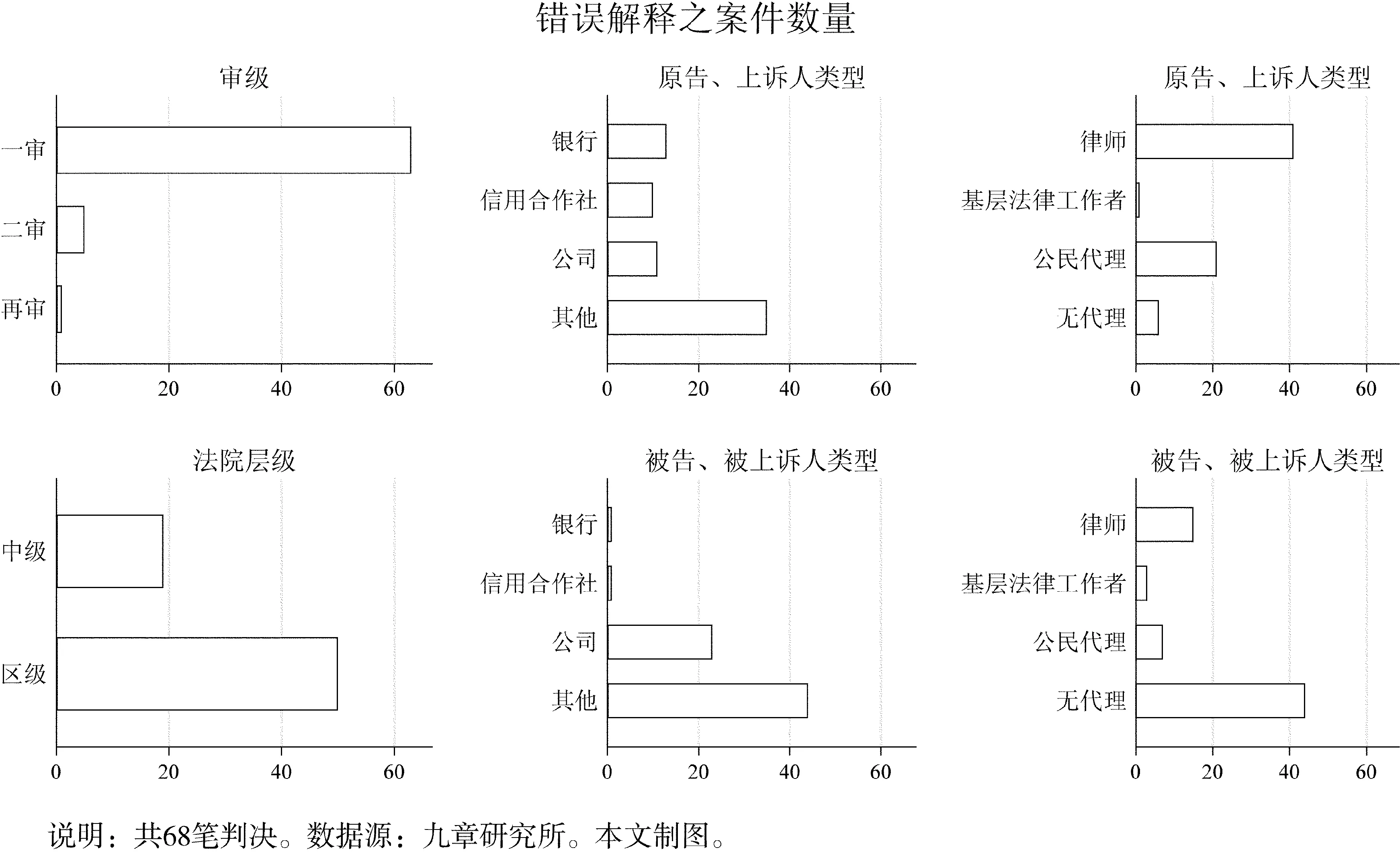

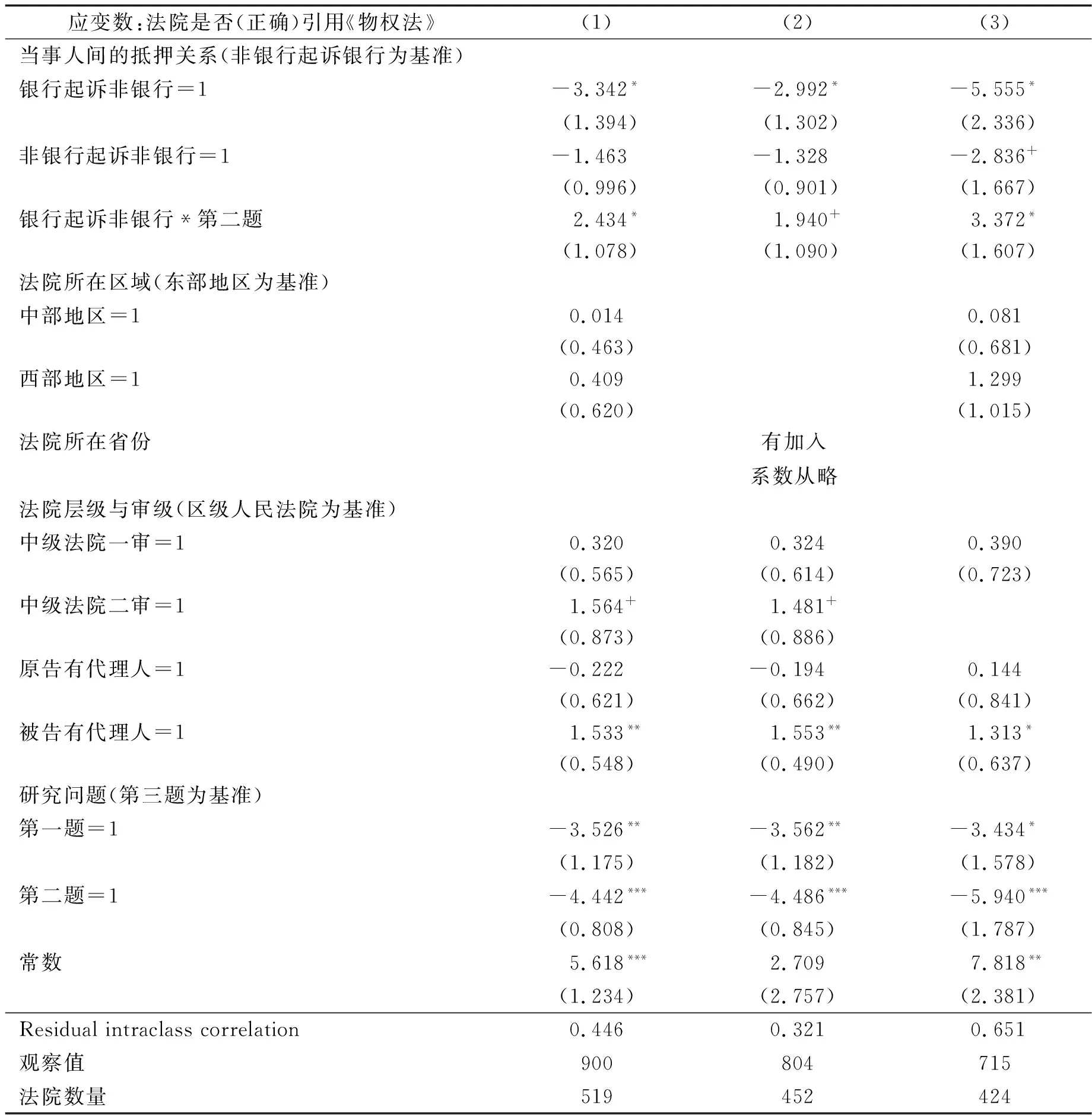

图1显示了三组冲突规范中正确和错误的法律解释的分布。在一共68起案件(占相关抵押案件的7%(46)相关抵押案件的定义是:在本文数据库中,只引用《物权法》者,只引用《担保法》或《担保法司法解释》者,或两者均引用者共943例案件。请注意,在第一组和第二组中,错误适用《担保法》(或《担保法司法解释》)者远高于7%。)中,法院错误地仅引用了《担保法》或《担保法司法解释》。图2进一步描述这68起案件在各省之分布,可以看出并无明显之集中趋势。图3则描述另外六个面向。从图2和图3看,法律解释错误的原因无法一望即知。因此,我们以回归模型分析图1包括的943件判决,探究法律解释错误的可能起源。详言之,本文使用“多元混合效应逻辑回归”(mixed-effect logistic regression model)。其中,应变数只有两个值:法院引用《物权法》,为1;法院引用《担保法》或《担保法司法解释》,为0。之所以称“混合效果”,是因为作出判决的法院使用“随机效果”(random effect),而其他变量使用“固定效果”(fixed effect),两种效果混合在一个回归模型。(47)介绍固定效果与随机效果,参见程金华、张永健:《法律实证研究:入门读本》,法律出版社2020年版,第167-183页。需要提醒的是,由于本研究议题无法套用法实证研究范式中的任一种因果推论的研究设计,因而本文的发现需要被小心地诠释,并有待后续研究进一步验证。

图1 正确和错误的法律解释的分布

图2 作出错误解释的法院省份

图3 作出错误解释的法院判决,六种类型分布

回归模型中的自变量大多已呈现在图2和图3。表3将法院层级与审级合并后分为三个虚拟变量(也就是符合条件者=1,不符合条件者=0的变量):基层法院(比较基准)、中级法院审理一审案件、中级法院审理二审案件。高级人民法院虽有19例案件,但全部作成正确法律解释,所以被排除在回归模型之外。图1的943例案件都不是最高法院作成,因此自然不纳入。再审案件数量稀少,无法也无庸区别处理,故在回归模型中视为二审。同时,我们也将原告、被告的代理状况简化,当事人无人代理为0,律师、法务人员、法律工作者、公民代理为1。此外,三个研究问题不同,也必须加入哑变量以控制可能的影响。表3中模型1、2的唯一的差别是,模型1以比较简化的两个变量控制区域可能的效果。本文按照惯常的作法,将全国分为东部地区、中部地区、西部地区。模型2则将每个省各设定一个哑变量,但为维持回归结果之可读性,不逐一汇报系数。

表3 混合效果逻辑斯蒂模型

模型中最关键的变量是第一组的三个变数。根据当事人的身份,可以将案件分为三种类别(变量):①“非银行”(图3中的法人与其他)起诉“银行”(图3中的银行与信用社之合称),以此作比较基准。可以推测,这一类型的案件主要是“债务人起诉债权人”。②“银行”起诉“非银行”,也就是债权人起诉债务人;③“非银行”起诉“非银行”,此种情形,无法推知何方是债权人,所以本文不会多加着墨。之所以要区别当事人身份,是出于以下假说:当具有潜在政治影响力的债权人(如银行)是原告时,更有可能使法院适用更有利于债权人的法律解释。这一假说源于加兰特“资源优势者”理论,即诉讼经验多、经济实力强以及作为多次参加诉讼的主体具有诉讼中的策略性优势,从而更可能胜诉。(48)See Marc Galanter, Why the “Haves”Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change, 9 Law & Society Review 95, 95-126(1974).贺欣教授基于上海法院2724份民事判决书,同样发现:政府机构和政府企业是最大的赢家,不仅更容易胜诉,而且胜诉的可能性要大大高于弱势一方。(49)参见贺欣、苏阳:《法院能否在强弱当事人之间中立——以上海法院2724份裁判文书为样本》,叶艳译,载苏力主编:《法律和社会科学》(第15卷),法律出版社2016年版,第51-86页。在三组冲突规范中,第一组与第三组中的《物权法》比《担保法》或《担保法司法解释》更保护于债权人。若前述假说成立,则银行起诉非银行这个哑变量系数会为正,表示相较于非银行起诉银行时,法院更倾向于在此类案件中适用《物权法》,从而正确解释法律,保护债权人。而第二组中,《物权法》比《担保法》或《担保法司法解释》更保护于债务人。为了估计此效果,回归模型中纳入一个“交乘项”(interaction term),即“银行起诉非银行”这个哑变量乘以“第二组”这个哑变数。按照前述假说,此交乘项的系数若为负,则表示在第二组涉及的担保问题中,法院会倾向于错误适用《担保法》或《担保法司法解释》,以制造对原告债权人有利的局面。

然而,表3中回归模型结果却出乎我们意料之外——哑变量与交乘项,统计上显着,但系数正、负号与前述假说完全相反。回归模型分析表明,在第一组和第三组涉及的抵押问题中,当债权人为原告、债务人为被告时,相较于债务人为原告、债权人为被告时,法院倾向于错误适用《担保法》或《担保法司法解释》,而《担保法》或《担保法司法解释》对债务人比较有利。在第二组涉及的抵押问题中,当债权人为原告、债务人为被告时,相较于债务人为原告、债权人为被告时,法院倾向于正确适用《物权法》,而《物权法》对债务人比较有利。请注意,表3的模型1、2包括了一审与二审案件。虽然一审居多,但上述的所谓“原告”都包括二审的“上诉人”。为了排除可能的干扰,表3再增加模型3,仅包括一审案件。模型3的结果仍然与前两个模型一致。

由此,实证研究的初步结论是:引用错误法律的案件并非高、中级法院的一致偏差,(50)如果是一致偏差,则该法院内的所有判决会因为完美预测结果而被排除于回归模型外。如果所有法院都一致作出正确或错误的判决,则回归模型不会剩下任何判决。因而不是“分散解释”,可同时,它们也不是“没有固定模式的非常规法律适用”的“异常解释”,因此可归入“另类解释”之列,其背后的动机可能在于保护弱势的债务人。债务人当然不是西方公共选择理论(public choice theory)下拥有政治影响力的一方,但在中国维稳的语境下,却可能是更在乎案结事了的法院想要保护的对象。这一解释的背后是实用主义的法官。为了避免因败诉裁判而不满的当事人“闹事”,他们可能以牺牲案件本身的是非曲直为代价来换取案件快速了结,法官对医疗纠纷中原告的系统性偏向正是其典型例证。(51)See Xin He, Routinization of Divorce Law Practice in China: Institutional Constraints’ Influence on Judicial Behaviour, 23 International Journal of Law, Policy and the Family 83(2009).如苏力教授海瑞定理II“经济资产上的弱势保护原则”所洞见的,经济强势者(银行)受到的边际损害小于相反判决对债务人(非银行)的边际损害。(52)参见苏力:《“海瑞定理”的经济学解读》,载《中国社会科学》2006年第6期,第119页。两者相较,法院与其曲债权人,宁曲债务人。特别是,当债务有关民生、债务人众多、矛盾激化或涉及破产时,维稳压力陡增,地方性的法院不得不将法律责任与政治责任、社会责任一并考虑。例如,江苏省宿迁市沭阳县法院的一份名为《关于为“保增长、保民生、保稳定”促进县域经济平稳较快发展提供司法保障的若干意见》(2010年)的文件指出,“对于众多债权人向同一债务企业集中发动的系列诉讼案件、企业破产清算案件、集团诉讼案件、群体性案件等可能存在影响社会稳定,导致社会矛盾激化以及审判工作中发现影响县域经济发展的突出问题,及时向上级法院和区委汇报,并加强与政府部门沟通与协调,积极争取区委区政府领导和政府部门支持,主动做好稳控工作”。(53)刘磊:《维稳压力对基层法院组织形态的形塑》,载《交大法学》2021年第1期,第66页。

当然,在未进行大规模定性调研前,法院的真实意图仍有待最终确定。进一步阅读这批误判的判决,也会发现错误适用《担保法》或《担保法司法解释》对判决最终结果不总是有影响。因此,除了上述另类解释外,本文也无法排除部分法院只是因为知识储备不足而作了异常解释的可能。

(二)另类解释的证据二:法院承认典权

“典权”在中国已存在了上千年,然而如今它已不受立法者的青睐。(54)对典权的精彩法律史与社科研究,参见Taisu Zhang, Property Rights in Land, Agricultural Capitalism, and the Relative Decline of Pre-Industrial China, 13 San Diego International Law Journal 129(2011); Robert C.Ellickson, The Costs of Complex Land Titles: Two Examples from China, 1 Brigham-Kanner Property Rights Conference Journal 281(2012); Taisu Zhang, Cultural Paradigms in Property Institutions, 41 Yale Journal of International Law 347(2016)。在《物权法》第5条下,当事人不得创设法律未规定的物权种类和内容,其对“典”的约定当然没有对世效力。不过,鉴于1949年至2007年之间并无明确的“物权法定原则”,即使当事人使用了后来法规未承认的物权形式,法院可能也不愿意事后否定该交易的效力。在《适用〈中华人民共和国物权法〉若干问题的解释(一)》草案中,最高法院针对物权法定原则的解释宽严问题,所给出的替代方案就是灵活解释法律,以便承认典权和居住权。尽管在签署司法解释的最终版中删除了“典权”相关内容,但其表明法院依然在处理典权纠纷。为此,我们试图通过实证研究,发现各地法院是否作出了与《物权法》不同的“另类解释”。

在详细检索2007年至2016的判决后,我们发现,涉及典权的案件共33起(附表4)。在其中9起案件中,河南省高级法院和江苏、山东、福建省中级或基层法院明确承认“典权”为物权。这些典权中,最早的设立于1954年,最晚的设立于2011年。值得注意的是,在没有明确认可典权物权地位的24起案件中,法院亦通过将其与所有权并列,隐讳地表明其物权性质。与保护债务人的“另类解释”类似,法院对典权的承认,也体现了保护经济上弱势群体的倾向,反映出着眼于整个社会和谐均衡的“均平”经济思想和济贫扶弱的道德观念。(55)参见黄宗智:《中国历史上的典权》,载《清华法律评论》(第1卷),清华大学出版社2006年版;赵晓舒:《民法典编纂中典权的困境与激活》,载《法学论坛》2019年第1期。探究为何在中国保护经济弱势的典权长期被使用,在英国则是保护经济强势的抵押权兴盛,参见Taisu Zhang, The Laws and Economics of Confucianism: Kinship and Property in Preindustrial China and England, Cambridge University Press, 2017。

这里还要提醒的是:由于早在1990年最高法院就发布了《关于公私合营中典权入股的房屋应如何处理的函》,我们可以合理推测上述33起典权纠纷远非全貌,否则,为何物权法司法解释起草中将其作为主要问题?如此少量的典权纠纷,可能源于公开判决书的事后“筛选”。在2013年之前法院并无公开判决的法定义务,而在2013年到2016年,也仅有大约半数的案件被公开。(56)参见马超、于晓虹、何海波:《大数据分析:中国司法裁判文书上网公开报告》,载《中国法律评论》2016年第4期,第207-208页。2017年以后,裁判文书的公开比例有了较大提升,参见杨金晶、覃慧、何海波:《裁判文书上网公开的中国实践——进展、问题与完善》,载《中国法律评论》2019年第6期,第125页。并且,未公开的案件不太可能是所有案件中随机产生的。(57)对可能原因之探讨,参见唐应茂:《司法公开及其决定因素:基于中国裁判文书网的数据分析》,载《清华法学》2018年第4期;唐应茂:《领导意愿、机构能力和司法公开——北京、上海、广东裁判文书上网率的初步研究》,载《中国法律评论》2018年第6期;Yingmao Tang & John Zhuang Liu, Mass Publicity of Chinese Court Decisions: Market-Driven or Authoritarian Transparency?, 19 China Review 15(2019); John Zhuang Liu et al., Transparency in an Autocracy: China’s “Missing Cases” in Judicial Opinion Disclosure, Working Paper, 2019。也许,法院仍然担忧作出另类解释可能的不良后果,所以选择不公布这些判决,大量另类解释(更不用说异常解释)的案件,可能因此“不见天日”。

(三)分散解释和另类解释的证据三:合同和侵权的纠纷

法律解释的不统一,并非只出现在物权法,其他私法领域中也多有另类解释和分散解释的例子。

借贷案件的利率管制便是重要例证。1991年的《最高法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》[法(民)发〔1991〕21号],将自然人间的贷款利率限定在银行利率的四倍以内。但程金华教授的发现却与之抵牾。他收集了浙江省1421份法院裁决,发现在9%的抽样案例中,利率高于上限,同时,他还发现了区域差异的存在。在温州,市政府成立了确定利率的金融特别工作组,受此影响,温州市中级法院的案件高于利率上限的情况要少得多。(58)参见程金华:《四倍利率规则的司法实践与重构:利用实证研究解决规范问题的学术尝试》,载《中外法学》2015年第3期,第703-711页。相反,在其他的地区,法院往往出于各种考虑,有意忽视利率管制的规则。(59)最新发展,参见程金华:《民间借贷“四倍利率”规则的实证批判》,载微信公众号“中国法律评论”2020年8月21日。由于法院的利率解释并未在高级法院内或中级法院内完全或大体一致,本文不会归类为分散解释;而法院是否忽视利率管制的规则,与特别工作组的存在有关,所以也不是异常解释。法院的四倍利率解释也是一种另类解释。

《侵权责任法》中的分散解释也不乏其例。2001年,最高法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》(法释〔2001〕7号)第10条将“当地生活标准”列为评估精神损害赔偿的考虑因素之一,鼓励各省法院在制定精神损害赔偿的评估指导方针要因地制宜。(60)参见陈现杰:《〈关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释〉的理解与适用》,载《人民司法》2001年第4期,第14页。基于此,各省高级法院和中级法院均规定了不同精神损害赔偿上限和公式,(61)参见例如:《安徽省高级人民法院审理人身损害赔偿案件若干问题的指导意见》第25条、《广东省高级人民法院关于在国家赔偿工作中适用精神损害抚慰金若干问题的座谈会纪要》第9条、《四川省高级人民法院贯彻执行最高人民法院〈关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释〉的意见》第3条。其实质是在统一制度下对生命和健康进行不同的定价。在晚近的研究中,武西锋和秦前红教授利用北京市、辽宁省和甘肃省2016—2019年1637份判决书的资料,发现精神损害赔偿金在各省内区域性实现了同判,但是省际之间差异明显。(62)参见武西锋、秦前红:《精神损害赔偿同案同判:实证检验和实现路径》,载《学术论坛》2020年第3期,第59页。此外,在构成以危险方法危害公共安全罪的情况下,被告人是否需要在刑事案件中赔偿死亡赔偿金的问题,也有全赔、不赔(包括另案起诉)、侵权人不赔而由保险公司和其所在单位赔偿等多种情形。(63)参见沈小军:《论法官在消减同案异判症结中的功能定位》,载《江苏社会科学》2020年第4期。

(四)小结:另类解释和分散解释的发现

对《物权法》的实证研究发现,在《物权法》出台之后,法院依然存在无视《物权法》第178条,错误适用《担保法》和《担保法司法解释》的情况。鉴于该等误用有着可辨识的一贯逻辑(偏向保护债务人),本文倾向将其归入“另类解释”。即便使用大数据方法,本文能搜集到的典权判决仍然少得让人不敢置信。若法官是因为不明白物权法定原则的真意而承认典权,则该等承认典权为物权的判决是异常解释;若法官是因为个案正义而承认典权为物权,则该等判决为另类解释。此外,梳理《合同法》和《侵权责任法》的实证研究后,也发现了法院对法律的分散解释、另类解释。

三、民法典统一实施的反思与展望

(一)民法典是否该永远统一实施?

答案似乎不言自明。作为法律体系化的结晶,民法典在静态上要整理纷繁复杂的法律规则,消弭冲突并实现逻辑自洽,在动态上要求不同法院对同一法条的理解与解释应大体一致,不能做出差异明显甚至完全相反的裁判。正因如此,2020年9月,最高法院下发《关于完善统一法律适用标准工作机制的意见》(法发〔2020〕35号),将“统一法律适用标准”视为“建设和完善中国特色社会主义法治体系的内在要求,法院依法独立公正行使审判权的基本职责,维护国家法制统一尊严权威的重要保证”。然而,一旦仔细检视该主张的理据,答案可能就不再是非黑即白了。

企图仅依赖民法典就确保私法的统一解释,必须建立在以下之基础上:一者,民法典包罗万有,没有漏洞,一切事实关系必须并且能够涵摄其中;二者,法官是一个“无能力或无意志自行左右自己之生物”,遇到疑义时或以立法者原义为依归,或以原则为根本,不会司法造法。(64)参见解兴权:《通向正义之路:法律推理的方法论研究》,中国政法大学出版社2000年版,第56页。然而,民法典显然有不少规范冲突或不明之处。况且,每一次法官将事实涵摄到条文时,都必须透过法律解释,而此种法律解释不可能都有前例可循,更不可能都能在民法典中找到答案。

法官亦非裁判机器,其始终受制于他们的地方性知识、有形或无形的利益、个人生活阅历以及抽象的观念价值。而在个案中,非理性因素在判决中不可避免。(65)参见[德]阿图尔·考夫曼:《法律获取的程序:一种理性分析》,雷磊译,中国政法大学出版社2015年版,第15-16页。不仅如此,在中国特色的“司法能动主义”推动下,社会效果和法律效果的统一以及当事人合法权益和经济社会发展的统一,业已成为法院的双重目标。显然,一旦将法律外的价值挹注于判决之中,其必然意味着法律解释从统一走向多元。

因此,理论上,至少在短期内,民法典统一实施是挟泰山超北海的困难目标。缺乏强力而有效的集中解释机制,“异常解释”“另类解释”“分散解释”势必会出现。但在应然面上,这三种司法不统一的法律解释中,一定是坏的结果吗?可以明确的是,法律的“异常解释”使得公众无法形成稳定预期,不但损害了法治,而且破坏了经济。与此不同,法律的“另类解释”和“分散解释”是否需要全然禁止,却不可一概而论。甚至,在特定情形下,差异化判决还有着不可轻忽的积极意义。

(二)法律“另类解释”的正当与不当

美国亨利·史密斯教授2021年的巨作《衡平法作为“后设规范”》可谓替法院作另类解释打下了应然基础。(66)See Henry E.Smith, Equity as Meta-Law, 130 Yale Law Journal 1050, 1050-1144(2021).亨利·史密斯教授在美国私法语境下指出:普通法作为“一般规范”,无论使用“一刀切规则”(rule)或“灵活标准”(standard),(67)使用“一刀切规则”“灵活标准”此种翻译方式,参见戴昕、张永健:《比例原则还是成本收益分析?——法学方法的批判性重构》,载《中外法学》2018年第6期,第1543-1544页。有时而穷,难以处理个案中发生的钻漏洞。此时,衡平法可以打破普通法的一般规范,以达个案中的正确结果。普通法与衡平法在英美法中原本由不同法院管辖,但现在至少在美国已经不存在普通法院与衡平法院的区别。不过,普通法与衡平法的功能仍然不同。衡平法可能难以提炼出规律,因为衡平法本来就是为了救济一般规范被绕过或滥用之处。大陆法系国家没有普通法与衡平法之区别,但英美法上衡平法之功能,在大陆法系可以透过不当得利制度、个别的衡平规范、帝王条款发挥作用。而法院针对个案情理所作的另类解释,也可以是适用“后设规范”,彻底解决纠纷的一种途径。

回到中国,“另类解释”还反映了国家的“成文法规范”与社会“潜在规范”(background norms)的冲突。如美国小波斯纳教授所言,由于信息不对称、策略行为等因素,成文法规范或社会潜在规范,不一定何者更优。解决问题的正确方法是在个案中系统比较私人和国家机制,并注意每一种机制解决信息、协调和机会主义问题的方式。

1.关于典权的另类解释

典权是对《民法典》第116条物权法定原则作“另类解释”的好例子。无论由文义、体系、历史解释,本条规定都应该理解为立法者独占了创设物权类型的权力。但是,典权作为存在千年的交易形式,应该透过习惯而成为有对世效力的物权吗?承认典权为物权的另类解释,要如何被证立?

如果跟随亨利·史密斯和托马斯·梅里尔教授在2000年时提出的第三人信息成本理论,则物权法定原则作为一般规范的证立基础是:交易者任意创设具有对世效力的物权,会给广大的第三方创造巨大的信息成本。(68)See Thomas W.Merrill & Henry E.Smith, Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle, 110 Yale Law Journal 1(2000).在中文文献中对此问题的争辩,参见张永健:《物权法之经济分析——所有权》,北京大学出版社2019年版,第106-160页。此种一般规范有时而穷吗?当交易者使用的物权,不在民法典或特别法中,但第三方不会承受巨大信息成本时,是的。亨利·史密斯教授和张永健教授在2015年之论文,就进一步提出四个理论命题,探讨何时应该容许习惯物权突破物权法定原则。(69)See Yun-Chien Chang & Henry E.Smith, The Numerus Clausus Principle, Property Customs, and the Emergence of New Property Forms, 100 Iowa Law Review 2275(2015).逐一检验这四个命题后,应该不会认为,当下中国应该在全国范围内承认典权作为习惯创设之新物权类型。(70)参见张永健:《负负得正——对〈物权法之经济分析:所有权〉书评之回应》,载苏力主编:《法律书评》(第13辑),北京大学出版社2020年版。

不过,这不表示,法院不能在特定语境下,例外(另类)承认地方范围内的典权效力。部分案件中,纠纷只局限在设定典契的双方,法院甚至不用言明典权是一种物权,只要承认交易是有效合同即可。当纠纷涉及第三方,而因为典在地方上盛行,第三人知道(或甚至包括应当知道)案件中的典关系,则鉴于《民法典》第10条中“习惯”已被纳入民法法源,法院可以在个案中突破物权法定原则,承认典的效力。(71)参见周林彬、董淳锷:《物权法中“习惯”的法经济学研究——从“物权习惯”到“习惯物权”》,载《民间法》(第7辑),山东人民出版社2008年版。

2.关于抵押权的另类解释

与典权不同,前述旨在保护债务人的抵押权另类解释可能是无效率的。这首先因为,与农业社会不同,现代社会的债务人并不都是经济上的弱者,继续沿用传统“弱势保护原则”,不免南橘而北枳。其次,无论是作为债权人的银行,还是作为债务人的个体或企业,双方均没有特别优待债务人之共识。不仅如此,商事交易更看重白纸黑字的合同约定和法律规定,背离成文法将破坏当事人的理性预期和合理信赖,徒增成本。最后,在功能视角上,实证研究早已证明,担保权的实现程度和债权人的保护水平对信贷市场的繁荣有着决定性作用,债权人能容易行使权利,也就更容易发放贷款。(72)See Simeon Djankov, Caralee Mcliesh & Andrei Shleifer, Private Credit in 129 Countries, 84 Journal of Financial Economics 299(2007);张永健:《社科民法释义学》,(台湾地区)新学林出版社2020年版,第326-335页。否则,债权人就会提高贷款的利率,以补偿债务人无力偿还债务时的损失,同时,债务人还可能要求更多的抵押物或保证,而这必然提升公众获得信贷的难度。如果前述引用担保法的法院,都是因为案件中当事人的特殊情状而为另类解释,也应该正面证立使用后设规范的理由,而不是隐晦为之。

(三)法律“分散解释”的正当与不当

法律的分散解释是司法地方性的结果,但就像“地方法制/法治”理论引发的争议一样,(73)所谓“地方法制/法治”,即地方根据本地实际情况的需要,在应对宪法法律实施所产生的各种问题的过程中形成的规则与制度。赞成的观点,参见程金华:《地方法制/法治的自主性》,载《中国法律评论》2019年第3期;反对的观点,参见雷磊:《“地方法制”能够成为规范性概念吗?》,载《中国法律评论》2019年第3期。因地而异的分散解释是否具有正当性,亦不可遽然判定。以下正反要件可用作初步的应然判断标准:就消极面向言之,分散解释不应明显抵触民法典的清楚文义,也不应无端增加跨地区企业的交易成本,例如若某种合同法规则有多种设计方式,也都合理,但若各地规则不同,会使跨省企业增加合规成本,则分散解释可能弊大于利。

就积极面向言之,分散解释发挥着试错性改进和良性竞争的功能。从地方和中央的纵向关系观察,“试错性改进”要求地方对法律的分散解释应以填补法律漏洞为主要目的,在具体场景中“摸着石头过河”。恰如中国的经济改革,中国法治建设往往采取先试点、后逐步跟进、再逐渐向全国推广的策略,从而将风险控制在一定地域内,自由贸易区法治试验、国家监察体制改革均是如此。(74)参见孟涛:《地方法治理论的两种模式——基于省级行政区域的实证研究》,载《人大法律评论》2019年第1期。在“宜粗不宜细”的立法原则下,该策略赋予了分散解释的正当性。事实上,前述《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》显示了在面对各地差异化司法时,最高法院与其遽尔判定,毋宁让“子弹先飞一会”,这有助于降低司法的决策成本和错误成本,同时也保留了审议思辩的空间。就此而言,这与“宁浅勿深、宁窄勿宽”的渐进性“司法最小主义”异曲同工。(75)See Cass R.Sunstein, One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court, Harvard University Press, 2001, p.16-23.

从地域之间的横向关系观察,“良性竞争”要求各地对法律的分散解释应当有助于地方法治和司法环境的改善,而非相反。近年来,地方经济发展和政治锦标赛的压力,与投资者的用脚投票、资金流动约束、政绩考核与税收分成下的引资激励等因素相结合,使得地方法治建设竞争正在形成,而司法无疑是其中的关键一环。(76)参见万江:《中国的地方法治建设竞争》,载《中外法学》2013年第4期。可是,在政企合谋的背景下,地方竞争所形成的均衡可能是高水平(良性)的,也可能是低水平(恶性)的。因此,法律解释的竞争须受到“个体权利”的约束,避免通过所谓“低人权优势”推动经济增长。

(四)类案类判及其反思

“裁判尺度不统一,是一段时间以来困扰民商事审判的突出问题,如公司对外担保的效力问题、盖假章合同的效力问题、合同约定与登记簿记载不一致的担保物权的范围问题、让与担保问题,甚至连违约金如何调整、解除权行使的条件等一些常见问题,裁判尺度都不完全统一”。(77)刘贵祥:《关于人民法院民商事审判若干问题的思考》,载《中国应用法学》2019年第5期。职是之故,民法典当然肩负着统一实施的期待。在《最高人民法院关于完善统一法律适用标准工作机制的意见》(法发〔2020〕35号)中,除司法解释、指导性案例等方式外,完善“类案强制检索工作机制”成为化解同案不同判问题,确保民法典适用统一的关键措施。

1.通过类案类判实现司法统一

“类案检索”制度并非首次提出。2017年《最高人民法院关于落实司法责任制完善审判监督管理机制的意见(试行)》(法发〔2017〕11号)就指出,要在完善类案参考、裁判指引等工作机制基础上,建立类案及关联案件强制检索机制。对此,2019年《最高人民法院关于建立法律适用分歧解决机制的实施办法》(法发〔2019〕23号)予以重申。2020年7月,《最高人民法院关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》进一步明确了类案检索的适用范围、检索主体及平台、检索范围和方法、类案识别和比对、检索报告或说明、结果运用、法官响应、法律分歧解决、审判案例数据库建设等内容。地方法院在统一类案裁判尺度方面亦作出了相应探索,北京市三中院《类型化案件审判指引》、江苏高院《省高级人民法院类案审理指南》、山西高院《关于建立法律适用统一机制的实施细则》均是示例。

作为“同等情况同样对待”在司法领域的具体化,“类案类判”(Like cases treated alike)源远流长。(78)参见陈景辉:《同案同判:法律义务还是道德要求》,载《中国法学》2013年第3期。但只有在大数据和人工智能的背景下,类案类判所依赖的“类案检索”及其增强版“类案推送”才成为可能。所谓“类案推送”,即根据案件情节、适用法条与争议焦点,推荐与在办案件最为相似的案件。2018年1月5日,最高法院正式上线运行了“类案智能推送系统”。该系统覆盖全部1330个案由,通过机器自动学习(machine learning)构建出超过10万个维度的特征体系;在精准度方面,做到全案由文书数据整体搜索推送准确率达到63.7%,民事、刑事Top10类型的准确率达到85.5%,其中检索全案由整体准确率61.6%,热门类型案由整体准确率81.8%。(79)参见左卫民:《如何通过人工智能实现类案类判》,载《中国法律评论》2018年第2期。与类案检索相比,类案推送并不依赖法官的明确指令,而是能够通过对案情的识别,自主生成“主旨大意”,再以此精确匹配对应案例,根据相似度、同类判决两个因素进行排序,结果回馈为案情相似度降序和同类判决集合,全部取舍过程由系统自动完成。(80)参见陈琨:《类案推送嵌入“智慧法院”:办案场景的原理和路径》,载《中国应用法学》2018年第4期。作为目前全国各地智能法院办案系统几乎必备的模块,“类案推送”进一步衍生出类似案件适用法条推荐、争议焦点推荐、主要证据推荐等功能。(81)参见王禄生:《司法大数据与人工智能开发的技术障碍》,载《中国法律评论》2018年第2期。

2.类案类判的再检视

为了实现司法统一的类案类判并非没有争议。近年来,围绕着类案的判断标准、类案类判是司法实然(应然)抑或类案异判是司法实然(应然)、类案类判究竟属于司法裁判的法律义务还是道德要求等问题,聚讼纷纷。(82)参见雷磊:《如何理解“同案同判”?——误解及其澄清》,载《政法论丛》2020年第5期。在此,我们并不试图解答所有问题,而只是从“异常解释”“另类解释”和“分散解释”及相关实证研究出发,探讨类案类判可能的得失。

首先,类案推送在一定条件下有助于消除“异常解释”。若法官作出异常解释,是因为对法令认识不全面,推送正确的类案,可以引导法官做成正确的判决。但若“先前案件的判决存在实质错误”,(83)参见孙海波:《“同案同判”:并非虚构的法治神话》,载《法学家》2019年第5期。类案推送也可能导致以讹传讹。前述研究表明,判决公开前的案例筛选大幅降低了明显“错案”数量。但是,随着判决书公开数量的大幅提升,错误判决必然随之增多。例如,一个名为《最高法院关于审理民事纠纷案件中涉及刑事犯罪若干程序问题的处理意见》的文件在四川、湖北、安徽、黑龙江、吉林、西藏等多地法院的判决书引用,而事实上,最高法院在(2018)最高法民申字第5608号民事裁定书已经申明,“作为法律依据所援引的是《最高法院关于审理民事纠纷案件中涉及刑事犯罪若干程序问题的处理意见》第2条,本院没有出台过该处理意见,其所援引的法律依据不存在”。(84)陈怡帆、单玉晓:《司法文件被张冠李戴 多地法院错误引用惹争议》,载财新网2020年7月28日,http://china.caixin.com/2020-07-28/101585385.html。

其次,类案推送可能无助于法院依据后设规范作正确的“另类解释”。如前所论,后设规范是依据具体个案情状而适用,类案很难形成;就算有,也可能落在机器学习算法找到的十万个维度外。机器学习甚至深度学习(deep learning)的算法目前能够作到的,仍只限于辨识、预测法院裁判文书中的一般规范。此种算法的极致,或许仅看到了“同等情况同等对待”的一面,而仍无法处理“不同情况区别对待”的另一面,需要另类解释的案件可能永远是算法下不精确的5%。

最后,类案推送可能助长,也可能消灭“分散解释”。若类案推送的算法给予地区很高的权重,则各省一开始出于意外或偶然的不同解释,在算法的加油添醋后,很快就会形成分散解释。而若为了压制分散解释而给予地区很低的权重,则原本应该因地制宜的判决内容,例如前述的侵权精神损害金,可能因此呈现同村同命不同价的光景。因此可知,人工智能并非万灵丹,更非使人类智慧可以彻底退场。分散解释有好、有坏,如何调整算法以去芜存菁,会是类案推送的大课题。

3.最高法院统一司法的功能再造

如何取“异常解释”“另类解释”和“分散解释”之精华,而去其糟粕?在四级法院中,中级法院和高级人民法院在依法纠错、再审监督方面发挥作用,可通过案件审理和审判业务指导,消除“异常解释”;并利用同样在地的优势,确认下级法院的“另类解释”确实为求取事理之平所必要。而最高法院在维护全国法律统一实施、解释和创制方面肩负特殊使命,(85)参见傅郁林:《审级制度的建构原理——从民事程序视角的比较分析》,载《中国社会科学》2002年第4期。要负责化解“分散解释”的分歧。如前论,司法解释和指导性案例仅为杯水车薪,难以处理大量的分散解释。

最高法院的应对之道,或许是个案累进式的,以为后续发展留有余地。在目前尚无法全面推行三审制的情形下,“飞跃上诉”机制是最高法院介入审查、统一司法的中间措施。所谓“飞跃上诉”,即当事人对一审裁判认定事实没有争议,协议将纠纷直接上诉到第三审法院的制度。在英国,飞跃上诉旨在针对社会重大议题,促进法律统一与续造,在德国,“法律的统一与发展”亦是飞跃上诉发起的重要理由。(86)参见方斯远:《我国飞跃上诉的制度构建:兼论有限三审制的改革路径》,载《中国法学》2020年第5期。在中国未来的制度设定中,若当事人能够证明相当数量的类似案例在最高法院和高级法院,或者高级法院之间存在差异化判决,那么就有权上诉至最高法院。对于有益的分散解释,或者后果尚不明朗的分散解释,默许有时确实是最佳的策略。但对于有害的分散解释,就需要最高法院一槌定音,统一法律解释。事实上,最高法院已经意识到“因诉讼标的制约,高层级法院难以发挥统一法律适用的优势”的问题,2021年8月,全国人大授权开展四级法院审级职能定位改革试点工作,推动最高法院对全国范围内具有普遍法律适用指导意义的案件予以提审,以凸显最高人民法院作为最高审判机关的宪法地位,以确保法律正确统一适用。(87)参见周强:《对〈关于授权最高人民法院在该院和部分地区开展四级法院审级职能定位改革试点工作的决定(草案)〉的说明》,载中国长安网2021年8月21日,http://www.chinapeace.gov.cn/chinapeace/c100007/2021-08/21/content_12526880.shtml。

四、结语

作为成文法中心主义、理性主义和中央集权主义的集大成者,民法典承担着民族国家法制统一的使命。对此,德国人大加赞扬:“德国军队在法国战场上所获得的政治统一,现在在私法领域通过和平方式就轻易取得了:一个民族,一个帝国,一部法律。”(88)Csaba Varga, Codification as a Socio-Historical Phenomenon, 2nd Edition, Szent István Társulat, 2011, p.419.转引自石佳友:《民法典的“政治性使命”》,载《山东法官培训学院学报》2018年第1期。相反,英国人则哀叹:“法典编纂造成的消极影响之一便是这种类型的法律术语无法自由地发展。它们将被禁锢在如水泥一样僵硬的法典中。”(89)[英]冈特·特雷特尔:《二十世纪合同法的几个里程碑》,杨帆译,北京大学出版社2009年版,第9页。事实上,这两种迥然不同的态度都低估了民法典统一实施的难度。通过对民法典之前各编——《物权法》《合同法》《侵权责任法》相关判决的实证研究,本文证明了在立法和司法前后接力的过程中,法院对民法典条文的偏离解释不可避免。更重要的是,这种偏离未必都是坏事。如果说单纯的异常解释确实有待矫正的话,那么民法典的另类解释和分散解释在一定程度上却是合理的。职是之故,一方面,立法者应适当自我约束,为后续司法容留空间,因为民法典只有通过积极和富有想象力的司法解释和学理创造,才能被赋予生命力并跟上时代更迭;(90)See Reinhard Zimmermann, Codification: History and Present Significance of an Idea?: Propos the Recodification of Private Law in the Czech Republic, 3 European Review of Private Law 95, 114(1995).另一方面,司法者亦应辩证看待“法律统一实施”的要求,既需要提升法官业务水平并协调行动方向,以降低法律的异常解释,也需要对另类解释和分散解释“去莠存良”。而在环境复杂且变动不居的背景下,个案式的、渐进的司法统一可能优于集中性的司法解释或不加区分的类案类判。总之,民法典只是法治进程中的一个时刻,民法不会因之静止不动,其发展始终依赖于生生不息、纷繁多样的司法实践。就此而言,民法如何臻于“善治”比如何“统一”更重要。