核心素养与信息技术课程融合的教学研究—以高职食品专业为例

2021-11-28谭倩芳

摘要:文章基于核心素养探讨了信息技术课程的课程目标、课程内容、课程实施、课程评价、课程模块,力促完善信息技术课程体系建设,不断深化教学改革,推进高职院校以核心素养为中心的课程改革。

关键词:核心素养;信息技术课程;教学研究;高职;食品专业

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2021)28-0276-03

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

目前我国职业教育正式进入“指向核心素养的教育时代”。核心素养培育的基本载体为课程,每门课程都有其可以重点承载的学生发展核心素养要点,新课标指出,高职院校信息技术课程学科核心素养由“信息意识、计算思维、数字化创新与发展、信息社会责任”四个方面组成。本文以食品专业为例,探讨核心素养与高职信息技术课程相融合的教学。

1课程目标指向核心素养

信息技术课程是各高职院校针对所有专业开设的公共基础课程,具有很强的实践性,通过本课程的学习,使学生了解信息技术基础知识,掌握Windows操作系统、计算机网络、Office办公软件的知识与技能。课程教学要注重学思结合,增强学生勇于探索的创新精神。课程总体目标是“信息技术文化-计算机操作技能-核心素养培养”。针对食品专业特色,课程在提高学生计算机操作技能的基础上,培育学生“核心素养”,将职业规范与职业思维输送给学生,滲透德育教育,强化食品安全的责任意识。

2课程内容结合核心素养

2.1与核心素养相结合

以核心素养为中心重构课程资源,实现课程资源的重新配置,对教学资源进行二次开发,融入学科核心素养四大元素。

计算思维要素:融入信息符号化(编码)、程序、流水线、多道程序设计技术、虚拟性、中断技术,并行处理、文本信息加工、数据分析、数据可视化等计算思维知识点。信息意识:学生利用信息化资源探索任务,同时激发团队合作精神。数字化创新与发展:项目任务需体现创新意识,让创新成为一种习惯。信息社会责任:通过食药安全作品制作的任务引领,渗透职业素养、爱岗敬业、责任担当教育。

2.2与食品专业相结合

结合食品专业人才培养方案与工作岗位需求,以食品专业应用为导向,课程内容由信息技术课程教师、食品专业课程教师、企业行业教师,三师协同构建与食品专业结合的项目任务。(部分内容见表1所示)。

2.3课程实施关照核心素养

采用线上+线下混合式教学方式,课程实施关照四大核心素养,辅以创设情境法、任务驱动法、案例讨论法、现场讲授法等相结合,引导学生积极思考、乐于实践,提高教学效果。

2.4信息意识培养实施策略

设置提问、讨论等环节,引导学生树立信息意识。例如“我们的个人信息安全吗?如何去防范?”“你是如何分辨信息的可信度的?”“你会在网络上给陌生人或陌生网站留下自己的真实信息吗?”,培养学生对信息的敏感度和对信息价值的判断力,对信息可能产生的影响进行预期分析,提高有效查询、筛选和分析信息的能力。

开展“任务驱动”教学方法,分析“学习上遇到困惑”的解决方案,培养学生独立查找相关的数字化学习资源以完成任务,并要求学生能够对获得的信息进行理解、加工、整合成新的信息,提高创新运用信息的能力。

经验分享交流会,引导学生独立通过在线学习平台、QQ、微信群等方式与老师、同学共享知识以及讨论交流,组织学生分享各类学习网站等资源,提高学生获取信息解决问题的能力。

2.5计算思维培养实施策略

联系生活实例—寻找计算思维身影,“面对杂乱的一系列文件,您会如何找出您所需要的资料?”分析解决方案:先把文件按照内容分类,再从与资料相关的文件类中查找。

案例教学—讲解相关章节计算思维知识点,采用案例教学法讲解相关计算思维知识点。

实践总结—探索运用计算思维求解问题的步骤,例如,用EXCEL软件实现全班同学的综合成绩排名,首先需要求出每个同学的总评成绩,然后根据总评成绩进行降序排序,得出全班综合成绩排名,需要的数据有:每个同学的各科成绩,需要的计算步骤为:1.用公式或函数求出所有同学的总评成绩。2.对总评成绩进行排序。实施方案为应用EXCEL的函数和排序功能实现自动计算。求解思路可以总结为:描述问题组织数据→步骤分解抽象模型→实施方案解决问题。

2.6数字化创新与发展培养实施策略

强化自主、合作的教学实施流程,鼓励学生运用数字化资源进行自主探究、小组合作学习,培养学生养成数字化学习与合作学习的习惯。

创新解决问题的思路,鼓励学生分享所思所得,提供多种解决问题的思路方法,从信息化角度分析问题的解决路径,创新解决问题的思路。

强化作品的原创性,能否快速搜索、获取和甄别学习资源,创造性地解决问题,形成个性化作品,创新能力纳入作品评价,培养学生追求卓越、突破创新的能力。

搭建优秀作品展示平台,推选出最佳作品放入“优秀作品展示区”,激发学生创作热情。班级微信技能讨论群、校内技能竞赛均为学生提供更大的展示自我平台。

2.7信息社会责任培养实施策略

巧设讨论环节,发布食品专业相关主题,例如:“作为一名食品专业的学生,在了解了以上食品安全事故后,你有何想法?今后的学习和工作你准备怎么做?”,引导学生树立食品专业社会责任意识。

主题作品表达,信息技术课程OFFICE操作部分学生结合食品专业制作“社会责任”主题作品,引导学生遵守食品安全责任、生产管理人员履职相关法律法规,关注食品安全所带来的社会问题,能从社会发展、职业发展的视角进行理性的判断和负责的行动,提高学生信息社会责任意识。

结合上课实际,信息技术课程在学校机房完成,机房卫生打扫情况、计算机操作规范、机房管理制度的遵守都有助于培养学生的责任意识。

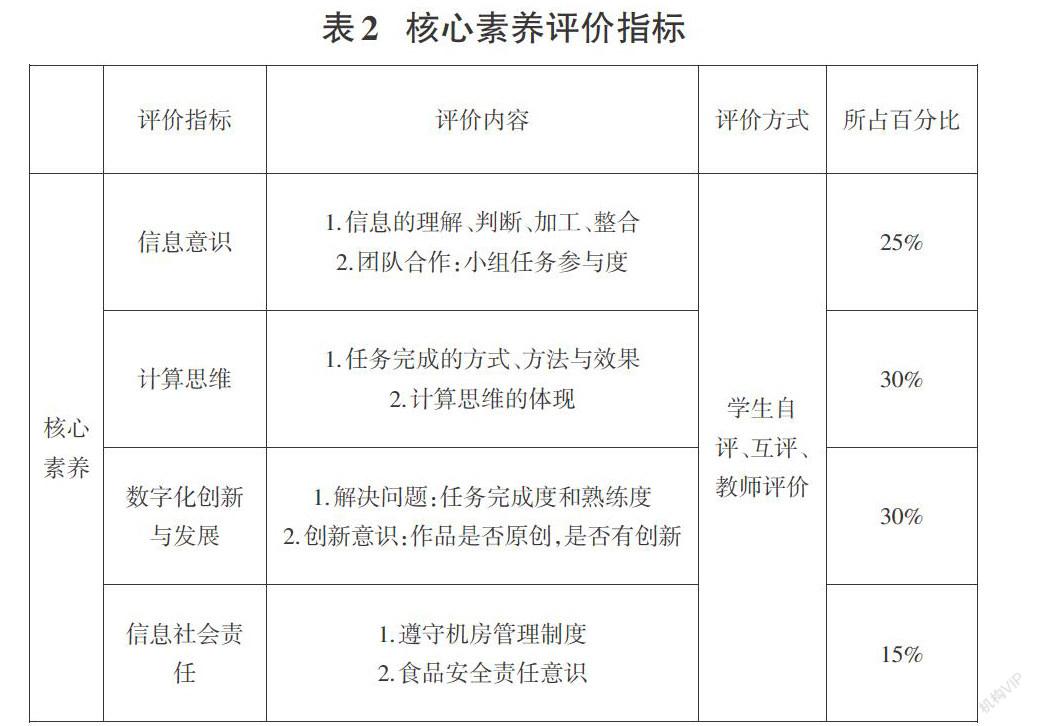

3课程评价体现核心素养

笔者结合食品专业项目任务的过程考核,设计了四大核心素养评价指标,实现了过程化考核与核心素养相融入的过程性评价,如表2所示。

原有的课程过程性评价只考查出勤、平时作业、课程表现等基本要素,缺乏具体的核心素养考核标准。本方案的设计思路为:从核心素养出发,形成学生核心素养卡,为其它课程的考核设计方案提供参考。

4课程模块的多样性

信息技术课程由基础模块和拓展模块两部分组成,基础模块为表1所示的6个章节,拓展模块为选修内容,各学校可结合学校特色和专业需求自主选择拓展模块教学内容,如信息安全、机器人程序自动化、程序设计基础、大数据、人工智能、云计算、现代通信技术、物联网等内容。

结合食品专业可以选择的拓展模块有EXCEL高级应用,利用其强大的数据分析功能来辅助食品检测结果;Auto CAD绘图软件,食品厂设计的必备软件;其它数据分析软件、PhotoShop等,实现课程模块的多样选择,保证学科核心素养的多通道落实。

5信息素养课程融入核心素养培育的教学效果反馈

5.1教学效果分析

笔者以湖南食品药品职业学院2020级食品专业一年级两个班作为研究对象,一个班为融入核心素养培育的实验班, 另一个班为传统教学的对照班,通过访谈,了解到学生学科核心素养的变化:一是学生运用数字化资源与工具的能力得到加强,以前查找的信息准确度不高,现在不仅能精准查找信息,还能判断信息,灵活运用信息。二是有了团队合作意识,以前是单打独斗总完成不了任务,现在懂得了团队合作的重要性。三是了解了计算思维,能运用计算思维的方法来分析和解决问题,以前只知道计算机的处理结果,现在知道了计算机为什么要这样处理,看问题更深入了,对重难点知识理解得更到位了。四是有了创新意识,以前经常下载模版,现在发现模版并不能满足个性化需要,具有想象力和创作力的作品才有震撼力。五是有了责任意识,食品专业的学生应该担负起食品安全宣传大使的职责,普及食品安全知识,促进生活健康和谐。

5.2课程考核结果分析

从课程考核结果分析,实验班信息技术课程期末平均成绩为90.6分,传统教学的对照班期末平均成绩为82.1分,实验班比对照班高出8.5分。对比发现,实验班学生信息技术基础知识掌握得比较扎实,计算机操作相对熟练,操作试题能举一反三,说明学生了解了知识精髓,掌握了操作规律,证明融入核心素养培育的信息技术课程教学改革是符合学生需要的。

在新课标的引领下,高职信息技术课程教师要转变教学理念、提高专业素养、研究教学艺术、设计教学活动、对接学生专业,使学生能够提升信息意识、掌握计算思维、具备数字化创新与发展能力、强化信息社会责任感,为其职业发展、终身学习和服务社会奠定基础。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部制定.中等职业学校信息技术课程标准:2020年版[M].北京:高等教育出版社,2020.

[2] 崔志钰.结构·情境·活动:从三维目标到核心素养的教学转型——以《计算机应用基础》课程为例[J].教育导刊,2018(8):52-57.

[3] 张长水.培养计算思维的教学策略与创新实践[J].中小学数字化教学,2019(2):49-52.

[4] 谭倩芳,唐瑞明.基于职业核心能力培养的高职计算机教学实施路径[J].电脑知识与技术,2020,16(32):158-160.

【通聯编辑:光文玲】