变与不变:“贵州美术现象”的转身

2021-11-27骆丽君

骆丽君

摘 要:“贵州美术现象”是贵州美术史中的一次高光时刻。在其发展之初,贵州有自身特殊的环境与条件,它成长为全国一个颇有影响的美术现象,并树立了贵州美术发展的独特风格;在“贵州美术现象”落幕之后,面对全球浪潮下艺术新的发展形势,贵州当代美术亦在潜流中跋涉,三十年来,面对曾经的成就,变与不变成为很多贵州艺术家面对的问题。

关键词:形式美;原始主义;多元化

中图分类号:J120.9

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2021)05-0098-05

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2021.05.014

“贵州美术现象”诞生于20世纪80年代,是一个艺术专用名词,代表着当时贵州艺术的崛起,这个崛起并非是个别艺术家的一枝独秀,而是贵州一个时代的一批艺术家走向了中国艺术的展台。按照罗强烈所著《贵州现象启示录》一书所述,1982年7月,由中国美术馆与贵州省美术家协会在北京举办的“贵州省学习民间工艺美术新作展”为“贵州现象”产生的序曲,截止时间为1989年3月,以曹琼德在中国美术馆举办的个人绘画展作为结束,前后大约7年时间。[1]其中蒲国昌、董克俊、田世信、刘万琪、尹光中、王平、廖志惠、马正容、陈白秋,陆远明,王建山,熊红钢、刘雍、刘隆基、陈启基等作为“贵州现象”重要艺术家先后在北京、上海、深圳、贵阳等地举办个人作品展,在中国美术界与文化界产生了越来越大的影响。1990年,《美术》杂志做了一期专刊,名为《“贵州现象”面面观》,梳理了“贵州现象”的文化意义与模式,这是对“贵州现象”的一个评论与总结,也是对贵州这一时期艺术影响力的肯定。

一 、形式美

20世纪70年代末,中国确定了改革开放与社会主义市场经济建设的方针政策,与此相应,曾经深刻影响了中国艺术面貌的“文革”艺术渐渐脱离了它的文化土壤。面对新的社会形势与面貌,人们从原来的思想禁锢中脱离出来,寻找新的表达方式。一部分艺术家对于过往的“文革”经历痛定思痛,直面十年文革之中的伤痛,如程丛林的《1968年×月×日雪》,以及高小华的《为什么》等,是新中国成立30年来第一批具有现实批判意义的美术作品,被称之为“伤痕流”绘画。而与此同时,对于长期以来“三突出”“高大全”“红光亮”的模式和样板之下的创作方式被很多艺术家放弃,开始追求艺术本身的美——形式美。1979年吴冠中在《美术》上发表了文章《绘画的形式美》,在此后的4年中,国内艺术界开始了关于形式美的探索。

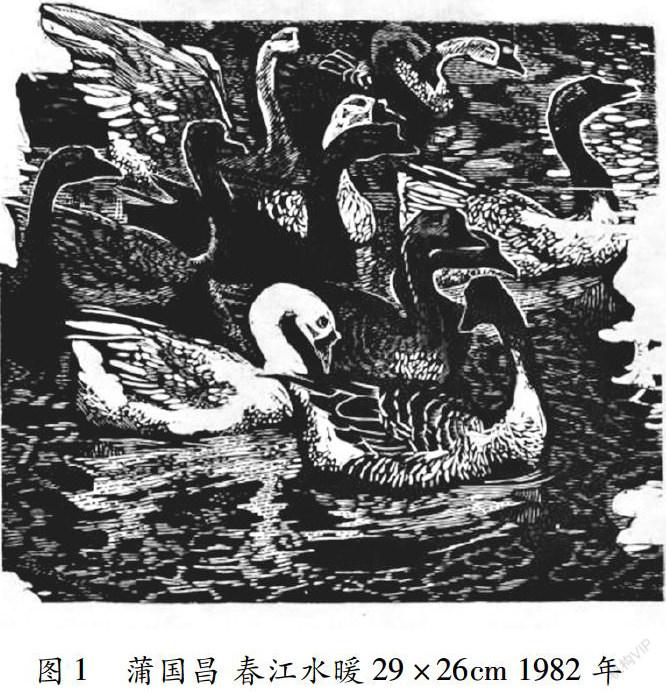

1979年第六届全国版画展举办,版画展览中董克俊的《亲密的一团》《春晚苗山》《乌蒙新市》,蒲国昌的《儿童小品》《春江水暖》(见图1)等作品引起了国内外同行的关注。在这些作品中,强调艺术的形式美,画面中节奏、黑白、韵律等关系成为他们的首要考虑,他们抛出了艺术中对形式美与地域样式的探索,在中国艺术史节点上,这是贵州首次极为敏感地走在了中国美术史的潮流前沿。

毕达哥拉斯学派将世界万物数理化,同时也对世界万物形式化,从形式美的视角讨论美与艺术的规律。该学派认为,“和谐”是数理关系的最高审美理想。“和谐起于差异的对立……音乐是对立因素的和谐的统一,把杂多导致统一,把不协调导致协调。”[2]这是西方美学史上关于形式自身规律的最初探讨。文艺复兴时期对绘画的透视、光线和构图的分析,启蒙运动时期关于诗与画在媒介、题材及不同感官效果等方面的界定,19世纪关于艺术的形态、题材、语言和创造手法的系统研究等,都是對形式自身审美规律的探讨。特别是20世纪以来的关于艺术形式与视知觉相互关系的研究,开创了形式规律研究的广阔视野。[3]

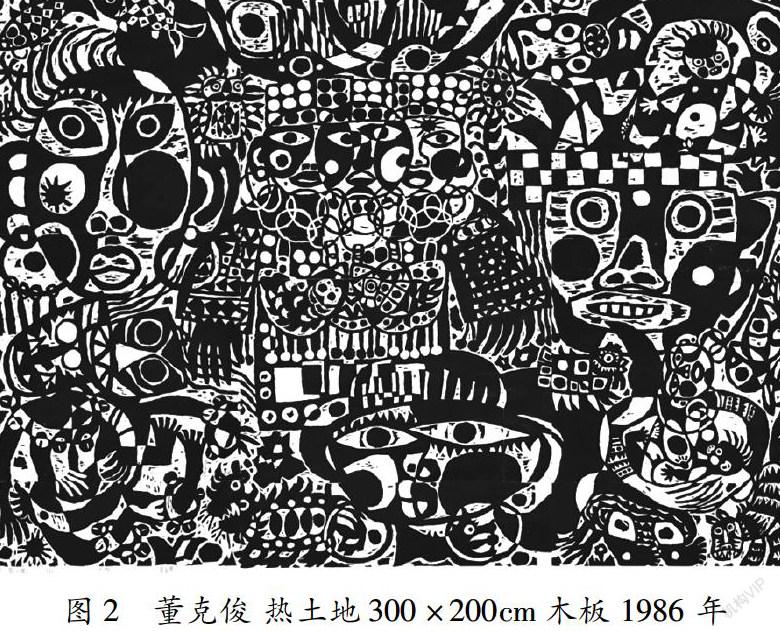

艺术形式在1980年代后的中国现代性重建过程中具有重要意义,它搭建在“人的觉醒和解放”这一启蒙话语的人文诉求之上。高名潞在《中国美术前卫艺术》中谈到,在1978到1984年的人道美术阶段:唯美画风是与批判现实和乡土自然美术相拮抗的一股强有力的画风。[4]并且从年龄上来说,以中年画家为主,他们的黄金时代是在个性被压抑的时代度过的,所以他们主张不同风格和形式的多元化格局。他们把修养与学识归结为对“格调”的控制与把握。王林以董克俊为代表,对贵州这一时期对形式本体的探索进行研究:1979年以董克俊为代表的贵州版画开始“形式反思”,其代表作一是送“第六届全国美展”并得以展出的《春返苗山》《乌蒙新市》和《亲密的一团》,二是其后创作并专版发表于《美术》杂志的100多幅《雪峰寓言》。这些作品特别是后者吸纳了西方现代木刻、中国传统木刻和民间原始艺术的表现形式,融合成简洁强烈的个人语言,表达出画家内心对人性的真情呼唤。一头狮子、一匹马、一只螳螂等,画家并不在乎对象结构本身,而是注重形式的张力,并在其中寓意挣脱与解放的渴望,这比吴冠中所追求的形式美特别是形式的优美,更早、更有力也更具可能性。1988年董克俊在北京举办个人展览,正是乡土绘画包括贵州云南版画变得风情化的时候,董克俊等人拒绝从流,继续挑战传统并持续进行形式探索。在董克俊的刻刀下,黑白交错,正形与负形、大圈与小圈,相互叠加,丰富浓烈,充满了生命的跳动感(见图2)。蒲国昌用大块的黑与白进行对比,在精细的线条中,精妙而又险绝的构图与表现精彩刺激。刘隆基把山村、侗寨、农人、动物等元素糅合进版画,使画面具有自然主义的优美气息。

二、原始风

“贵州现象”打破以往内容的框定,其内核具有原始主义的特质、粗犷、质朴、原始,这在当时主张形式美的艺术界独树一帜。“贵州现象”在贵州这块土壤中生根发芽并非偶然。第一,在时间的节点上,形式美的主张是中国的艺术发展到了一个变化的时间点上,并非贵州独有。但正是这个历史性的时间,给了中国所有人以影响,思维开放,追求多元化的表现方式,文化艺术的创造力空前爆发,产生了大量的经典作品。第二,由于贵州地理环境的封闭性,在贵州地域上保留着丰富多彩的民族文化,如苗族、侗族、土家族、布依族、彝族、仡佬族等。其文化与汉文化既相异又同构,崇尚原始与自然的生活。由于交通和通讯的不便利,文化渗透缓慢,反而使民间文化相对完整,如刺绣、蜡染、傩面具等保留了自身的审美特征。第三,文化交融的节点,中西方文化的碰撞,西方文化的涌入使中国文化获得了一个全球性的文化语境,西方现代主义的艺术成果成为此时中国艺术家们学习与借鉴的样本,同样由于贵州的封闭性,贵州艺术家在接触这些西方舶来的艺术知识时,在时间性和完整性上都打了折扣,贵州艺术家们凭借着这些破碎的西方现代艺术,在借鉴的同时更多地去利用本土的艺术资源,依托本土的审美特性,这一特性使得这一时期“贵州现象”中的艺术家们的作品更具有本土的粗犷与质朴,艺术家们同时参照了西方现代艺术中的美学规律,从而创造出能够连接中西方文化、民间文化与现代艺术之间的桥梁。第四,20世纪60年代,一批具有较高美学修养的艺术家来到贵州,他们的创作摆脱了民族风情以及对民间艺术的模仿性审美,如毕业于北京艺术学院的雕塑家田世信,他的雕塑呈现了西南少数民族朴素的、原始的以及纯真浪漫的风格,呈现原始的张力(见图3)。这些雕塑既是贵州的,但同时,艺术家也创造了一种独特的审美类型,具有深沉巨大的力量与神秘奇特的美感。蒲国昌从中央美院毕业之后来到贵州,并于1985年在北京举办“十人半截子美展”,作品《召唤》引起了轰动,作品高达3米以上,12个形态各异的奇诡怪异的形象面对四面八方,有一种强烈而张扬的生命之感。这些艺术家不约而同地注重少数民族文化中的生命本身,从而摆脱了形式主义,也正是由此使得“贵州美术现象”更加具有生命力与创造力,使得当时中国的现代艺术之中能够看到来自于贵州大山深处的原始生命的表达。

自1982年开始,贵州艺术家的展览呈汹涌之势,在全国各地办展十余次,形成了轰动效应,这是贵州美术现象的鼎盛时期,“贵州现象”成为中国当代美术史上具有启示意义的神话故事。《美术》于1990年发专刊“贵州现象面面观”讨论这一现象。所刊文章有杨长槐的《花发高原二月红一—新时期贵州美术概观》,罗强烈的《高原神话——论“贵州现象”的文化意义》,邹文的《“贵州美术模式”之透视》,管郁达的《困境中的贵州当代美术》,张幼农的《抽象、变形、中国气质——蒲国昌绘画的艺术语言》,刘雍的《一个夜郎人的世界》等。直至2014年第6期《美术》以“多彩贵州”为题所延续的余韵,仍然是“贵州现象”的艺术主题。“贵州现象”这一时期的意义在于它的普遍性,它不是艺术上的一枝独秀,而是众多艺术家的群体呈现,在1980年代如舞台上的一束灯光打在了这片高原上。在人类的历史过往中,文化、艺术、历史、政治等往往是呈现中心化的态势,我们关注的往往是中心的那个点,而贵州,地处西南边陲,它很难成为文化历史中的聚焦点,它自身原始荒蛮的文化气息,历来是“不开化”的代名词。在一个特殊的时间点上,西方现代艺术打破了中国原有的文化模式,以毕加索为代表的艺术家把人类的眼光带入到了非洲那种古朴原始的艺术种类之上,一个新的艺术流派诞生,也由此激发了中国艺术家对原始艺术的关注和发掘。贵州正是一个天然的宝藏,寻找中国自身的原始主义,贵州已然具备了所有条件。在贵州美术现象中的艺术家,以蒲国昌、董克俊、田世信等艺术家为代表,他们并非是生于斯长于斯的贵州本土人,如蒲国昌祖籍四川成都,就读于中央美院,田世信籍贯北京,他们所受到的艺术教育是多方面的。首先是艺术的视野,他们的艺术一开始就不只是限定在贵州,他们的艺术经历使他们有更广阔的艺术视野,对于新的艺术形式与面貌能更快地接受。其次,如何汲取贵州这块土壤的养分,形成自己的艺术风格,于他们而言也是一个积累和深化的过程,他们每个人都有长期生活在贵州大山的经验,对于贵州的傩戏、蜡染、山歌耳熟能详,这是与贵州生活融合的一部分,如同大山的一个神秘咒语。在贵州山区深入生活过的人,都会在内心浮现这种神秘的精神感觉,性格与思想在潜移默化中受到影响。少数民族有自身的民间艺术,他们的银饰、刺绣、蜡染,都具有民间艺术的强烈感染力。然而,艺术的发展不是保留文化遗产,艺术是一种再发展,一部分艺术家清醒地意识到了这一点,他们保留了贵州民族文化中的抽象精神,如神秘、古朴、丑拙,也借用民间的动植物图像符号再创生出新的意义,这也是贵州美术现象得以发展的根本原因。

这一时期的意义,首先是立足于民族文化的传统之上,对于民族民间文化的借鉴和发展,对于全球化浪潮之下逐渐湮没的民间民族文化来说,提供了如何传承与发展的思路;其次,借鉴外来文化与民族文化,以更大的发展空间,打破固步自封、僵化的文化体系,具有重要的意义;再次,艺术多元化的发展与推进,“贵州美术现象”的艺术家在共同的文化体系中寻找个人化的表达,他们在表述的材料、手法、内容方面都形成了差异,在原始野性的层面呈现出不同的美学叙事方式,丰富壮大了这一体系。

三、地域身份的变化

伴随着“八五新潮”艺术的到来,中国的艺术流向逐渐转向了当代艺术。装置艺术、新媒体艺术、行为艺术方兴未艾,这些艺术以表达观念、呈现对社会的参与和关注而表现出了艺术的先锋性与尖锐性。新潮美术整体走向前卫,尽管这些作品在当时看来有些浮躁,且有把西方艺术拿来现炒现卖的嫌疑,但毋庸置疑,中国艺术的轨道开始走向了后现代艺术的方向。此时,贵州的艺术似乎仍然停留在“贵州美术现象”阶段,一部分艺术家保持着原来的艺术风格,在民族文化中继续寻找个人化的艺术语言,而另一部分艺术家开始尝试变化,以体验性与表现性的方式进行转换。如王建山后期的版画,把表现性的肌理、质感呈现在版画之中;尹光中的油画作品更加深切地表达了对社会的关注;蒲国昌与董克俊于1980年代后期转入了水墨的实验与探索,并在水墨领域获得了新的赞誉,这是基于国内水墨发展的另一个话题。然而从另一个方面来说,此时,贵州的艺术家们也正在丧失他们的地域身份。地域身份的丧失是与1980年代相比较而言的。1980年代的“贵州美术现象”有较为强烈的地域形象,充分利用与挖掘贵州的原始主义内涵,且以一种整体的面貌出现。在尹光忠的作品如《山民》《土人》《花脸》等作品中,山地人的形象扑面而来;廖志惠的《交杯酒》来自于民间的牛角杯,图腾式的形象塑造,充满了民间意味;刘墉的作品《夜郎婚》中鸟、蛇、人、花、叶等图案汲取了民间蜡染的造型方式,这些作品带有鲜明的民间趣味,也使得贵州地域意味更为加强。

在1980年代后期,观念艺术与行为艺术的形式越来越多,很多艺术家放弃了架上绘画,探索表达形式,以黄永砯为首的“厦门达达”为代表。此外,全国各地也出现了各种理念与口号的艺术团体,此时,贵州艺术家观望着全国各地的艺术活动,审视自身所处的环境与生活,处于沉寂的状态之中,寻找更贴合自身的艺术方式,以一种更加内在与自我的方式进行艺术表达,这种方式,放弃了一眼可辨的民族符号与形式,转而在生存与体验的状态中进行自我表述。

进入1990年代,在外界看来,这种图式上的地域性表现在消失,然而从另一种隐性的角度来观察,贵州的当代艺术在“贵州美术现象”的基础上,正在以一种内敛的,缓慢的方式把“贵州现象”中所呈现的性格特点予以转换。管郁达曾撰文评贵州当代艺术特点为“野、狂、怪、丑”,并以之为贵州原始主义的特点。贵州的当代艺术就是在这一基础上把抽象的意味内化为性格式的表述,把图式上明显的民族符号内化为一种体验和表现。这一过程,如同中国1980年代走过的艺术道路一样,形式美与原始主义羽化而散失在当代艺术的大潮之中。

在“贵州美术现象”之后,出现了如任小林、董重、李革、葛贵勇、肖时安、李剑峰等一批艺术家,他们是贵州当代艺术的中坚力量。他们成长在现代艺术的思潮之中,山地文化对他们的影响只是潜在的,他们的作品一方面共同表现出了对政治叙事的远离,这也是贵州边陲文化的特点。另一方面是关注日常的生活体验,在贵州的当代艺术家之中,很少出现英雄悲歌式的宏大作品。在任小林的作品中,那些破碎疏离的景物之间,人物呈现出漂移不定的浮动感。评论家冯博一把它定义为任小林艺术的地理节点,而这种诡秘的流动性很容易使人想起贵州山地文化的特性:破碎支离,人物隐没在山林之中,既有人的群体性特质,却又疏离于大众,闪烁中映照着“人”的某些特质。董重是贵州中生代艺术家的领军人物,他常年生活在贵阳,他的作品中动物与植物混合,文雅与荒蛮并置,精细绘制的毛发带给人生理上的不适,而艳丽的纯色绘成的花,却带来一种当下波普艺术中,矫情浮艳的世俗情色,这两者带给我们的是身在商品社会中的感受(见图4)。蒲菱在2000年左右创作的《纯真年代》系列,烛火、粉扑、气球、照片、胶囊、香烟等,日常生活的庸常与虚无在画面中获得了一种冰冷的仪式,湿淋淋的汗液、水漬,似乎有一条隐秘的线索贯穿着内在的逻辑画面。人体婴儿肥一样松垮肉感的身体,使画面具有了庸常冷漠却又神秘的气息。

对于贵州这批“贵州美术现象”后的艺术家而言,他们的作品中山地民族的气息依然可辨,但是,时移势易,全球性的现代艺术潮流是这一代艺术家的土壤,而本土的民族文化也在全球化的体系下逐渐萎缩为一种民族景观,这样的艺术生态促使艺术家们更多地依存于自身的精神体验。对于一个地域的艺术家而言,一个更大的文化平台,需要依托于本地的文化与经济等方面的共同发展。近些年贵州在抓经济建设的同时,力促文化的建设与发展,于艺术家而言,贵州的地理、时空、信息、交流等方面不是强项,然而,寻找文化内在的滋养,创造具有精神影响力的作品,是每个艺术家的追求和目标。

参考文献:

[1] 罗强烈.贵州现象启示录[M].北京:人民美术出版社,1993:40.

[2] 北京大学哲学系美学教研室.西方美学家论美和美感[M].北京:商务印书馆,1980:14.

[3] 赵宪章.西方形式美学[M].上海:上海人民出版社,1996:35.

[4] 高明潞.中国前卫艺术[M].南京:江苏美术出版社,1997:85.

(责任编辑:涂 艳 杨 飞)