试析微型桩在滑坡治理中的具体运用

2021-11-27姜叔明

姜叔明

浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司,中国·浙江 杭州 310013

1 引言

滑坡是在自然与人类工程活动的共同推动作用基础上,引起岩土体失去力学平衡,致使斜坡岩土体在动力作用下,沿一定软弱带或面作整体向下或向前滑动的地质现象,其危害性比较大。虽然有很多方式可以对滑坡灾害进行治理,但是为进一步提升工程经济、施工方便的原则,通过新型施工工艺以获得最佳的治理效果。因此,可以综合使用微型桩工艺技术,并对其进行优化设计,根据坡体的受力情况合理设置桩体的间距、锚固深度、规格及群桩布置形式等,实现滑坡灾害经济、高效的治理模式。

2 微型桩概述

微型桩也是一种锚杆桩,可以滑坡治理中的综合应用,实现了对治理技术的创新与优化。微型桩桩径较小,一般在300mm 以下。在具体施工中,需要利用相应型号的钻机进行成孔,并向锚孔内插入钢筋、钢管、型钢等,然后向孔内灌注纯水泥浆或高强度水泥砂浆,形成完整的桩体[1]。一般情况下,微型桩在具体应用时,其布局结构呈现网状、树根状形态,在滑坡治理中发挥了重要的加固效果。

由于微型桩的尺寸较小,需要选择体型较小的钻机进行施工作业,操作灵活性较好,可以在较为狭窄的空间进行施工操作,对各种类型的土层都比较适用。在施工过程中,产生的振动较小,可以对桩位进行灵活性设置,如竖直桩、斜桩,也可以选择在一个或者多个平面上进行设置。该种技术工艺施工效率较高,时间短,对滑坡治理的抢险效果明显,而且微型桩的承载能力比较高。微型桩在滑坡治理中的应用,可以突破地形因素对滑坡工程的限制,实现对滑坡现象的高效治理。微型桩可以在一定程度上起到土钉墙的作用,使用桩顶连梁,能够形成空间框架结构,并和桩间土体结合,构建复合型挡土墙,实现对土体的支挡,而且其结构刚度相对较大,不容易引起边坡变形;微型桩可以在潜在滑动面的治理中进行使用,深入滑体以下稳定的岩土层中,增加锚筋使用数量,可以起到良好的抗滑、抗剪及抗倾覆作用。在具体应用中,可以合理调整竖向布置形态,并和岩层面形成较小的夹角,能够有效提高其剪切承受力,强化其抗弯曲能力[2]。此外,在微型桩施工中,其桩体长度适应性较强,不会受到障碍物的影响,对场地宽度的需求很小,节省土方开挖工序,提高施工效率。

3 微型桩在滑坡治理中的应用设计

3.1 微型桩受力分析

微型桩的受力情况存在一定的复杂性,不仅要受到剪切力,还包含弯矩、轴向拉力等。在桩孔周边位置,钻孔过程中,地基受到挤压力,一旦桩身出现开裂问题,其混凝土会完全失去效用,钢材成为唯一受剪切力和轴向拉力的承载体。随着滑坡推力的逐渐增大,桩体变形情况越来越严重,滑坡区域受到上下桩体的约束力的情况下,对钢材施加的推拉力越来越大,致使滑坡体与滑床之间的摩擦力逐渐增加[3]。微型桩在滑坡治理工程中的应用,其主要通过钢材对作用力进行承载,桩体结构的混凝土、水泥砂浆等,虽然具有一定抗剪作用,但是其主要发挥保护功能。微型桩的破坏区域往往出现在滑面周边。滑坡地质条件的不同,其受抗剪作用力的承载体有所差异,如岩质滑坡治理工程中,对剪切力进行承载的构件主要是钢材;在土质滑坡中,桩身开裂之前,钢材主要起到抗弯剪作用,桩身开裂之后,主要起到抗拉作用。

3.2 微型桩布置形式

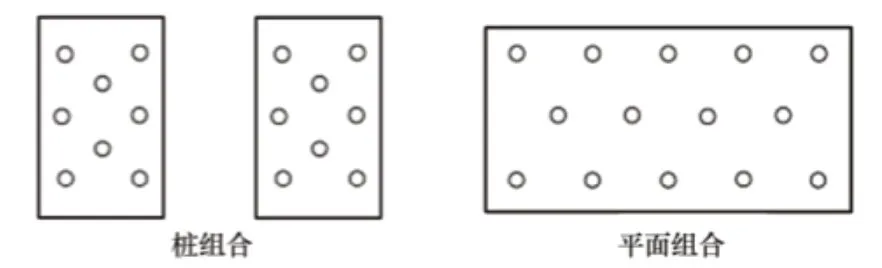

微型桩属于柔性桩的范畴,如果使用单桩,其对滑坡推力的承载能力和抗剪切能力不能满足设计需求。所以,在滑坡治理工程中,往往使用微型桩群,并确保使用混凝土梁板实现有效连接各个桩顶,形成联动抵抗效果,强化对滑坡推力的综合承受能力。由此可见,微型桩在滑坡治理工程中的使用形式,也可以把将其称作微型组合抗滑桩[4]。在具体应用中,可以分为桩组合型、平面均匀分布组合型。如图1所示。通常情况下,结合实际情况,对桩的排列形式进行合理选择,如梅花形、矩形等。前者可以对前后桩的弯矩承载力进行均衡分布,强化对前桩的支护效果,而且其在滑坡宽度方向的布桩间距较小,能够为桩间土体提供有效的侧向约束力。

图1 微型桩在滑坡治理工程中的布置形式

3.3 微型桩锚固深度

微型桩的锚固深度主要是指其桩体埋入到滑面以下的长度。其具体深度受很多因素限制,如锚固段地层强度、桩体刚度、桩间距等。如果其埋深不能满足设计需求,其预埋的钢筋结构容易在外在拉力作用下,出现锚杆松动甚至被拉出桩孔的问题。如果锚固深度过大,桩体和孔壁岩土体之间的粘结力也会受到外在因素影响出现下降趋势,其主要的影响因素为滑面距离,如果其距离过大,容易降低桩体的功效[5]。因此,通过对微型桩的具体受力状态进行分析,可以对锚固段的长度与直径比进行合理控制,一般情况下不要超过12 ∶1,才能保障其抗拔力的最佳化,满足设计要求,但是如果还不能适应滑坡推力而产生拔出现象,需要对桩间距进行合理调整,以便对桩体的受力情况进行优化。

3.4 微型桩间距、排数设计

在微型桩施工中,要对其桩间距进行合理设计,不能过密,容易引起群桩效应,也不能过疏,容易引起土体流失。要对相关理论进行综合分析,并结合实际的工程施工经验,对桩间距进行合理控制,一般情况下可以将其控制在桩径的三倍以上,十倍以内。如果施工现场的岩土性能比较好,可以取上限值,如果岩土性能较差,可以去下限值。一般情况下,微型桩垂直与滑坡主轴方向的间距在1~2m 最佳[6]。

微型桩前后排位置的不同,其受到的推力作用也有很大的差距,前排受力较大,向后逐渐减小。微型桩的抗剪切能力主要来自于桩体的钢筋,且与钢筋数量息息相关。而钢筋设置数量与微型桩排数具有直接的关联性。排数越多,其最前排和最后排的推力分配系数呈变大趋势。要结合具体情况,对排数进行合理控制,确保其抗滑效果达到最佳。一般情况下,结合实际需求,对微型桩布桩方式进行合理控制,通常排数以3~5 排为宜,实际情况来看,选择加密微型桩比增加排数可以获得更佳的抗滑效果。

4 结语

综上所述,随着社会发展,工程项目越来越多,而滑坡现象对工程施工带来极大的不利影响,需要采取有效措施对其进行科学治理。微型桩是一种新型的治理工艺技术,操作简单,施工便利,成本不高,而且具有安全性、灵活性特点,对施工环境适应性较强,在滑坡治理工程中获得了极大的应用优势,抗滑效果明显,必将在滑坡治理工程建设中发挥更大的作用。