人工智能时代教育反贫困逻辑取向的历史与未来:一个系统性分析框架

2021-11-26张晓文吴晓蓉

张晓文 吴晓蓉

[摘 要] 贫困伴随社会发展而存在,反贫困则一直受到人类持续关注。“温饱无忧”作为教育反贫困的内隐式历史逻辑取向,已成为党和国家及全社会的历史夙愿。基于对后扶贫时代相关文献梳理及田野实证考察,围绕教育与贫困的关系脉络,构建以“智能素养”为导向的中观、微观、宏观三维一体的教育反贫困新系统性逻辑分析框架。面对人工智能时代,教育反贫困未来逻辑取向生成将呈现人才标准转型、职业类型升级、学习模式变革、创造创新突显、全球利益联动等五大新挑战。同时,人工智能也为教育反贫困未来逻辑取向达成提供新方略,从智能素养人才培育、智能化职业生涯规划、智能化学习策略构建、智能化创新思维耕植、智能化反贫共同体建设,以此生成教育反贫困未来逻辑取向,最终培育贫困者适应未来社会的“智能素养”。

[关键词] 人工智能; 教育反贫困; 温饱无忧; 智能素养

[中图分类号] G434 [文獻标志码] A

[作者简介] 张晓文(1990—),男,山西静乐人。讲师,博士,主要从事教育学原理研究。E-mail:1056947173@qq.com。吴晓蓉为通讯作者,E-mail:626051884@qq.com。

一、教育反贫困逻辑取向释义

“温饱无忧”作为我国扶贫时代教育反贫困的隐性历史逻辑取向,是党和国家及全社会70年来扶贫工作的重心与宗旨。21世纪以来,“温饱问题”得以有效缓解,扶贫工作迈向新起点。“中国人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康,现行联合国标准下的7亿多贫困人口成功脱贫,占同期全球减贫人口总数70%以上。”[1]“温饱无忧”的实现,作为迈向小康社会的反贫困旨归,是我国教育反贫困的重大转型,为人类社会发展与全球社会治理提供了中国智慧。与此同时,人工智能的发展为教育反贫困提供理念指引和技术条件。《“十三五”国家信息化规划》(2016)、《新一代人工智能发展规划》(2017)、《教育信息化2.0行动计划》(2018)、《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》(2019)等文件,从国家战略、人才培养、教育体系对智能化技术进行顶层设计,成为信息时代“智能素养”培育的政策保障,亦将成为未来教育反贫困的新逻辑起点。从以“温饱问题”作为教育反贫困的内隐逻辑取向,到以促进人工智能与社会经济发展深度融合为主题而培育“智能素养”的新时代教育反贫困,这一转折对现阶段教育反贫困理念、模式、成效等提出极大挑战。其中,教育作为贫困地区发展的强大动力源,在反贫困历程中扮演不同角色,是实现“智能素养”培育的源泉阵地,更是教育在未来社会领域发挥价值的根本所在。

二、温饱无忧:教育反贫困历史逻辑取向回顾

据文史资料①的梳理,“温饱无忧”作为教育反贫困运行的一种隐性因子,伴随温饱问题的消解而会凸显教育在其中的存在价值及所承担的社会职责。

(一)1949—1978年:救济式反贫困为主,教育反贫困作用未显

新中国成立后,百业待举,百废待兴,社会经济发展极不稳定。1949年,新中国第一次全国教育工作会议召开,进一步明确了新民主主义时期的教育目的:“为工农服务,为当前的革命斗争和建设服务”。由于“教育基础落后,小学入学率只有20%左右,80%以上的成年人口是文盲,农村文盲的比重更大。”[2]因此,积贫积弱的教育无法有力发挥推动社会经济发展的及时性作用。然而,普通大众的温饱问题仍是国家建设的重要难题,这一时期主要针对因自然灾害或战争引起的贫困。此阶段的救济式反贫困力度较小,成效甚微,虽无明确教育反贫困政策措施,但在“全国农村基本形成了生产大队办小学,公社办中学,‘区委会办高中的农村教育格局,创造了‘政府补贴+公社公共经费分担的全民办教育模式。”[3]由于教育体系不完善,教育反贫困价值虽在社会经济发展中引起关注,其实质性作用的发挥,却并不充分,也没有彰显教育的智力支持与人才保障作用。

(二)1979—2000年:开发式反贫困为主,教育反贫困价值初显

十一届三中全会,标志着我国社会主义建设进入新阶段,此时反贫困从救济式转向开发式,并取得显著成效。改革开放初期,“全国平均每10万人拥有教员956人,而贫困地区仅为500人左右,全国人口平均文盲比重约为25%,而个别贫困地区则高达50%。”[3]教育活力重新焕发,教育事业发展迅速。《关于帮助贫困地区尽快改变面貌的通知》(1984)、《中共中央关于教育体制改革的决定》(1985)均高度重视教育对提高民族素质、培养人才的重大作用。20世纪末,解决温饱问题成了党和国家既定的战略目标。《国家八七扶贫攻坚计划(1994—2000年)》中指出力争用7年左右的时间,基本解决全国农村8000万贫困人口的温饱问题。1996年,《中共中央国务院关于尽快解决农村贫困人口温饱问题的决定》明确提出“千头万绪,温饱第一”。我国反贫困已取得较大成绩,扶贫开发体系继续深化。“2000年底,农村绝对贫困人口从8000万人减少到3209万人,农村贫困人口比例从8.7%下降到3.4%。”[4]此阶段,贫困人口逐步减少,教育事业发展迅速,教育反贫困的价值逐步得到有效发挥。

(三)2001—2020年:精准式反贫困为主,教育反贫困功能凸显

进入21世纪,贫困逐步消解,但解决温饱问题仍是一项长期、复杂、艰巨的历史任务。《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)》(2001)、《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》(2011),两大纲领性文件仍以解决温饱问题为反贫困主旨,并注重各级各类教育在反贫困中的位置和独特价值。《关于实施教育扶贫工程的意见》(2013)颁发突显了职业教育、高等教育的脱贫价值。教育作为反贫困的长久之计,受到国家政府进一步积极关注和大力支持。《国务院办公厅关于印发国家贫困地区儿童发展规划(2014—2020年)》(2014)、《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(2015)主张发挥教育在阻断贫困代际传递中的内在作用。2018年,作为打赢扶贫攻坚战的重要一年,国家及时出台相关政策进行顶层设计,同时推动了教育在反贫困中的积极作用与贡献。《中国的减贫行动与人权进步》(2016)指出:“我国极端贫困人口比例从1990年的61%,下降到2002年的30%以下,率先实现比例减半,2014年又下降到4.2%,对全球减贫的贡献率超过70%。”[5]21世纪以来,我国反贫困成就举世瞩目,在艰难曲折中稳步向前,其中,教育作为社会经济发展的动力源逐步得到重视,教育的反贫困价值及社会功能日益明显。

三、智能时代教育反贫困未来逻辑取向预判

(一)后扶贫时代相关探索

“温饱无忧”作为扶贫时代教育反贫困的一种内隐历史逻辑取向,伴随着温饱问题的解决,后扶贫时代已降临,因而有必要对后续反贫困进行持续性探究。有学者指出后扶贫时代新愿景,即“到2035年,建立城乡统筹的贫困治理体系,以城乡基本公共服务均等化为减贫战略方向。”[6]贫困问题依然存续,呈现新变化,诸如“区域发展不平衡、乡村资源分配不均、文化冲突。”[7]还有“相对贫困人口在结构、分布、社会发展机会以及代际传递等方面发生新变化,将成为贫困主体。”[8]此外,贫困类型多样化,“绝对与相对贫困并存;城镇与农村贫困并重;从单维度贫困到多维度贫困;从数量型贫困到质量型贫困。”[9]已有从区域社会经济、贫困者自身、政策制度、社会保障等层面对2020后反贫困策略进行前瞻性研究,比如,外推力包括:“城乡一体化扶贫体系”“区域发展政策”“城乡公共服务均等化水平”“鄉村振兴”“综合性贫困治理”“驻村工作队、社会保障制度、政策”“信息化促进教育精准扶贫供给侧改革”[10-14]等。内在力包括:构筑信息化促进“扶志、扶智与扶学‘三位一体的教育精准扶贫模式”[15],“使贫困者获得基本道德、智力和体力”[16],提高其社会参与和分配能力。集内外推力与拉力于一体,使得贫困主体通过外部牵引与内在触发,从“温饱无忧”顺利跨越智能时代。此外,还要以人类命运共同体为导引,建构“集共生、共建、共享为一体的反贫困命运共同体”[17]。对贫困的延续性探究,表明我国教育反贫困即将或已经开始迈向新征程,迎接新挑战。

(二)系统性逻辑:未来逻辑趋向分析

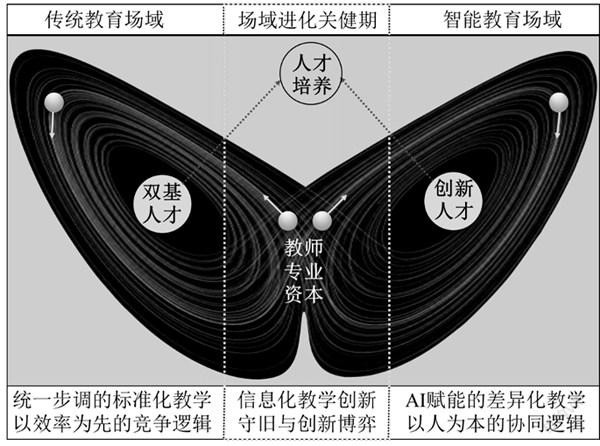

系统性智能革命,不但为教育反贫困提供多层次、多维度先进思维与全新理路,更凸显教育在智能时代反贫困的功能价值,同时也为教育反贫困提出时代难题与现实挑战。基于已有文献梳理及实证调查①,本文将探究从扶贫时代的隐性逻辑取向(温饱无忧)达至后扶贫时代的内在化逻辑取向(智能素养),以不同时代的教育反贫困价值取向的本质逻辑,挖掘人工智能对教育反贫困提出的新挑战,进而预测未来教育反贫困具体走向。如图1所示,从“温饱无忧”隐性的历史逻辑走向“智能素养”内在的未来逻辑,是一个完整逻辑分析系统。其中,以教育与贫困二者关系脉络为中心,搭建教育反贫困在两大主旨之中,鉴于中观、微观与宏观“三维一体”的时代转型新逻辑框架。

图1 教育反贫困逻辑转向系统性分析

在扶贫时代,“温饱无忧”是教育反贫困的一种内隐式逻辑取向,因为只有在温饱问题解决之后,才可涉及教育问题,或有时两者也会互相依存与作用。此阶段,我国依然处于社会主义建设初级阶段,从中观层面,工业化时代社会经济发展追求单一化人才标准,职业分工相对明确,在贫困地区更是保持较为传统的就业、择业理念。由于社会时代制约,从微观教育层面可知,学校教育是一种以传统“教为中心”进行知识经验教授活动,贫困受教育者不得不纠结对其贫困思想所缠绕的“无望”“无用”的临时性教育投资。从宏观视角,在此基础上,教育反贫困只能是孤立单一主体的实践行为,而无法达到教育在反贫困中的根本性功能,难以追求人类整体长久幸福。纵观扶贫时代的教育反贫困,贫困与教育二者之间关系若隐若现,以贫困刺激或倒逼教育发展为主,但教育在其中的作用被逐步重视。

在后扶贫时代,教育反贫困以“智能素养”价值取向为逻辑导引,因为智能时代已经来临。教育反贫困将贯穿于人才培养、职业分化、教学范式、教育投资及全球利益等,以此来培育智能时代反贫困的内在力量。首先,人工智能对中观层面的人才培养标准提出新要求,以及关涉智能化职业类型,共同塑造智能时代多元化人才规格,彰显智能素养的未来逻辑价值。其次,在学校教育系统,逐步转向以“学为中心”的知识创生建构的教与学理念,创造创新教育得到特别重视,优先发展教育成为国家重大战略之一,为智能素养培育营造学校教育场域。再次,伴随信息技术全球化浪潮,人工智能已成为智能时代全球国家竞争战略之一,智能素养即为未来关注焦点。智能化技术为教育反贫困搭建以全球利益联盟共治共享的反贫共同体,在人类命运共同体的牵导下,追求人类高质量的幸福生活。此阶段教育已成为全球新一轮综合力竞争的主要推手,优先发展教育得到人类社会的极大支持,教育已由被动反贫困转为主动反贫困,教育在反贫困中的作用将有效实现。此外,虽则扶贫时代走向后扶贫时代,由隐藏于教育反贫困中的“温饱无忧”逻辑取向为主旨逐步过渡为培育“智能素养”为内在逻辑取向的教育反贫困,但贫困问题将会贯穿人类社会发展始末,反贫困将呈现循环往复、螺旋式跃迁。

四、智能时代教育反贫困未来

逻辑取向生成挑战

智能化发展为未来教育反贫困提供技术支持,其中,“智能素养”导向的未来逻辑取向,是教育反贫困的新难题。对未来逻辑取向生成困境的具体解析,有利于我国未来教育反贫困的阶梯式迈进。

(一)人才标准转型升级,智能素养生成为核心

人才培养标准规定着教育系统领域活动的价值取向与实践逻辑,伴随时代社会所需,标准规格将顺势而趋。对人才培养目标或标准的探究已不是新生问题,个体本位论与社会本位论对教育究竟是以培养人为主或为社会服务为主争论不休,而这种“合规律性”与“合目的性”的本质求索始终是一种历史问题张力。人工智能已被视为新时代综合国力竞争战略之一,《新一代人工智能发展规划》指出,积极培养智能化高端纵向、横向复合型人才。为实现技术对人才培养诉求,《中国教育现代化2035》指出,采用现代化高端技术,变革人才培养模式,注重人才规模化与个性化有机耦合。人工智能已成为信息科技发展的前沿趋势,国家系列重大政策文件顺时而生,为智能时代人才培养提供技术化支持,智能素养不得以成为智能时代人才标准之一。农业社会需要掌握农业生产基本生存技能,工业社会需要大批量工业化生产劳动力,信息时代则对人才信息化技术提出高标准。因此,不同社会形态、发展阶段对劳动者有不同规格要求。“人工智能时代所需劳动者素质总结为‘三层金字塔模型,IQ(Intelligence Quotien,智力商数)、EQ(Emotional Quotien,情绪商数)、AIQ(Artificial Intelligence Quotient,人工智能商数)分别位于底部、中部和顶部。”[18]可见,人工智能时代人才培养规格更为高级,不但拥有基本生计能力,更需IQ/EQ/AIQ三类商数的有机融合,智能素养已成为人才培养体系及人工智能时代所需的根本要素。

(二)职业类型升级分化,智能分工重组为指南

职业是人类社会分工进化的产物,其具有类本性与社会性,既是人类社会发展之需,亦是人类本质之别与生存之计。“几千年前,农业革命让我们的祖先开始使用镰刀和耕犁;几百年前,工业革命让农民离开田野进入工厂;仅仅是几十年前,科技革命使许多人离开了车间坐在办公室隔间;今天,我们经历又一场新技术革命……它的引擎不再是培育谷物种子,也不是轧棉机或蒸汽机,而是数字和机器。”[19]人工智能成为新科技革命、新生产力,它将变革职业类型,使劳动力高度去分工化,并非摆脱人参与,而是更依靠人类高智能化存在。人工智能驱动着社会职业转型升级,刺激社会新型分工进程,也利于阶层流动,促进社会公平。此外,人工智能使职业拥有多样性、技术化、复合型等特征,消解职业边界分裂、职场断痕,赋予职业本身高智能、高技术、数字化等本质属性,对职业人数字化素养要求提高。智能化时代,将大幅度变革未来职业岗位,更关注技术专业工种,创新型岗位增加,标准化机械岗位较少,职业类型智能化倾向明显。智能化技术的应用与推广,为新兴产业、高端产业链群,富有国际竞争力的产业集群形成提供现代化高智能支撑。产业升级带动职业变革,智能科技拉动智能化产业发展,智能生产兼具深度与宽度发展并进态势,从“类脑”到“真脑”科技萌发,对人类职业类别划分及社会分工作出新的阐释。

(三)学习模式智能导引,学习文化塑造为根本

智能化技术对教育产生极大冲击,“学习”为中心的研究成为智能时代关注焦点。人工智能超越了技术的单纯工具价值,将彰显学习者为中心的学习进化史新内涵。对人类创造力与想象力特质的智能化升级,再现人类智能生成、开发、运用的情境化再造过程,将智能化规则集合体赋予服务人类学习,源于人类智慧,追索人类幸福的伺服技术。以围绕“学生学情”为主的学习模式转型,不同于以往传统的学习范式,借助智能感知技术、虚拟仿生技术、教学自动化、机器人教学等新技术,形成个性化智适应、私人定制化、主体化沉浸式学习等多类型学习模式。“在人脸识别技术、情感模型分析技术支持下,人工智能可根据学生动作、神态特征及学习行为表现,及时判断其学习状态并预测学习成长轨迹,为其提供精准学习支持与个性化辅导。”[20]智能化技术扩宽学习空间,利用机器人导航、传感器潜入设施、链接学习者内心世界与外部存在。学习资源并非以静态存在,而在师生、生生之间、学生与环境之间交互适应,非线性学习,信息化反馈,人性化改进,营造以学习为中心的新一代学习模式。学习文化作为学习者长期学习知识技能的方式方法,是学习者主体意识萌发,外界因素推动,内化为学习者自我学习类型、方法、惯习、行为等文化形态。当前,人工智能技术助推学习资源再生、学习意识萌生、学习策略构建、学习要素重组等变革,使得新兴学习文化成为智能素养培育的一种新生土壤。

(四)创造创新价值彰显,教育深化改革为动力源

“人类最高端的能力可能是最难以解释也难以界定的,因此也是最难传授的,这就是人类的特有天分:创造性。”[19]人工智能作为新时代科技革命的直接动力,智能化意識理念创新,智能化科技创造,均镌刻着时代符号与社会发展痕迹。科技革命推动,教育系统主动吸收和创新,变革教育内部落后陈旧教学设备,革新教师传统理念等发挥智能化技术的工具性助推力。此外,人工智能、大数据、云计算、脑科学等刺激新产业、新行业升级转型,进而影响原有学习者被迫继续在线学习、深度学习、终身学习,为了保持已有生存职业资本而自我教育。这种经济转型、社会变革、人才素质等迫切渴求而使得教育系统自身加以反思而优化。以知识教育为主的人才培养模式已无法适应智能化社会经济发展,智能时代的知识生产、素养培育、科技创新、人才规格等一系列变革都倒逼教育系统组织进行改革。人工智能导诱现实教育存在,刺激教育系统各要素,使其有机融通而非走向技术功利化。技术化的更新倒逼,对教育系统活动产生全方位刺激,然则在变革中,批判性与创造性思维将制约,抑或驱动社会现代化发展与教育系统自身深层次、宽领域进化。人工智能如何促进社会转型,如何推动教育现代化进程,创新思维、创造能力将散发出人类高阶思维、独特价值的魅力,这都必须审思人类进化发展与技术革命、智能素养与教育系统之间的辩证逻辑。

(五)全球共同利益联动,人类价值贡献为宗旨

人类社会发展历经农业时代、工业时代、信息时代,而信息时代仍在不断转型升级。智能时代,更为迅速、精准联通全球利益共同体,为世界范围内解决人类命运的急切难题搭建了平台。人工智能成为国际社会发展焦点,是世界各国新一轮竞争的平台和利器,智能化不但链接了全球利益方,为人类社会贡献集体智能,更加快经济全球化、信息全球化,“地球村”将再现繁荣。联合国教科文组织基于不同时代变迁与社会境况,相继发布《学会生存:教育世界的今天和明天》(1972年),《教育:财富蕴藏其中》(1996年),《反思教育:向全球共同利益的理念转变》(2016),三大著作代表不同时代全球教育发展诉求,以全球共同利益为基点,致力于全球性社会问题解决,并始终将教育作为“学会生存”“获得财富”“追求全球共同利益”的后盾力量,发挥教育的世界性、全球化的积极作用。教育既可成为个人生存之计,满足人类个体化需求,还以直接或间接力量作用于科技革命、社会变迁、经济发展、文化创新等,推动社会持续进步。无论是教育的个体或社会职能,全球人类共同利益已成为教育发展的共性焦点和普遍指向。况且,全球变暖、自然灾害、恐怖威胁、饥荒贫困、新冠疫情等人类危机,悄然无息地侵蚀着人类发展的各角落,此类全球性问题层出不穷,且充满复杂性、易变性、关联性等,均倒逼我们反思教育。因此,将全球共同利益作为教育发展的人类行动,也是未来教育反贫困的逻辑构成,为全球智能人才素养培育构筑宽阔舞台。

五、智能素养:教育反贫困未来

逻辑取向生成策略

每次科技革命均为社会经济发展带来深刻变革,智能化的教育反贫困系统性逻辑,不但为教育反贫困提供多层次、多维度的先进思维与全新思路,且突显反贫困在智能化时代的教育功能。

(一)优化智能时代教育顶层设计,培养贫困区域本土发展智能人才

人工智能的发展呼唤社会经济人才升级转型,而人才标准伴随不同时代需求而改变。教育作为成人、成才之有意识行为,在智能化时代也必然扮演超越性特质,其超越性彰显智能化教育优先发展的社会价值。首先,与国际人才培养规格接轨,坚守国家人才战略,向贫困地区发展倾斜。人工智能已成为全球化竞争新焦点,比如:美国政府(2016)发布《为人工智能的未来做准备》《国家人工智能研发战略规划》,英国政府(2017)发布《英国人工智能产业报告》。由于我国人工智能发展受多方面因素制约,要使其发挥引领性作用,必须进行教育发展战略顶层设计,且对贫困地区给予战略性倾斜支持。其次,建构培养智能化人才学科体系、课程体系、话语体系。要使贫困地区智能化人才培养落地生根,就需以脑科学、生命科学、生物技术、计算机科学等跨学科研究、跨学科课程设置,为贫困地区输送智能化人才,逐步形成智能化人才培养基地。最后,关注贫困地区人才结构,培养贫困地区社会经济发展的本土化人才。在智能化时代,教育发展的超越性将为阻断贫困代际传递而凸显教育的社会责任,培养贫困地区自身发展的适宜人才,切合贫困地区自然生态、民族文化、经济结构等,构筑贫困地区发展的多维人才标准。

(二)树立现代智能职业教育理念,规划贫困生主体智能化职业生涯

职业是人类社会阶层划分的重要维度,是个体生存延续的社会印记。智能化社会发展倒推贫困地区职业变革,将带动贫困地区社会经济发展。首先,树立现代化智能职业教育理念,建立职业生涯规划教育体系。职业认知与规划既是个体生命历程职业转变的价值指引,亦是“职业”本身演化的一种人类特定存在符号或标识。职业认识、职业规划、职业发展成为贫困者在智能化职业选择与职业学习中不得不重视的入职、爱职、专职的职业生涯规划内容。其次,搭建终身学习的智能化职业立交桥,为求职者开展及时性培训。未来智能时代,将充斥着复杂性、未知性,只有依靠人类学习本性,方可提高数字化学习力,培育智能化素养,走进智能化社会。职业培训为在业者或失业者均可提供智能经济、智能社会需要的技能再培训、职业再教育,不因技术变革、产业升级、职业转换而陷入贫困。最后,以社会职业多样需求为导向,完善智能化职业考评制度。构建以国家顶层设计多元化、分类别、有特色的社会职业需求导向机制,以贫困主体为中心,规划智能化、精准化、个性化的各级各类教育形态,畅通学校教育与社会职业需求耦合机理,实现智能化考评机制的社会融通性与开放性。

(三)转变贫困地区传统教学范式,构建学习者智能化有效学习策略

贫困地区传统教学范式不利于提升教学质量,已不益于智能化时代人才培养,亦阻碍其社会经济智能化发展,因此,更新教与学传统范式势在必行。首先,转变教师传统角色丛,提高教师智能化素养。教师角色转变牵引教学变革,智能时代“数字教师”要摆脱传统角色定位,从死板教材开发者到智能教学资源开发者,从传统教书匠到智能化学习引领者,从已知世界陈述者到未知世界探险者,使教学不再是孤立的矛盾双方,而是共同参与、深度融合的学习共同体。其次,革新传统教学时空观,增加贫困者学习认识外界的机会。智能化时代教育系统性变革催促教学时空价值更迭,以自然性静态化时空和社会性动态化时空为两大主类型。智能化时空内涵外延的重新厘定,教学时间不同于农业时代的自然性、工业时代的序列化,而是呈现非线性化、泛在化、混合性等特质,教学空间亦排除固定死板、范围有限、无法体验的陈旧态势,而是突出虚拟性、沉浸式、可知可感的无限空間。这种智能化时空观将为贫困者增加感知体会外界的机会,更利于其树立智能化知识观、交往观、师生观等现代化关系理念。最后,选择自身学习方式,构建贫困者智适应学习方略,提高学习效率和质量。基于机器人教学、虚拟教学、泛在学习、社群学习等学习模式更新,贫困者可选择个体智适应学习策略,提高智能时代社会力。

(四)坚定智能创新教育投资思想,耕植消解贫困创造思维培育土壤

创造性思维依然是每个时代变迁愿景,为科技革命、产业发展的原动力。智能化创新能力可提高贫困区域人才培养质量,带动社会经济发展。首先,智能化科技产业引领创新,加大贫困地区智能化教育投资。对人工智能化教育投资,将利于智能化产业发展,数字化人才培育,也为贫困地区人才供给奠定基础。兼顾贫困地区智能化发展,将智能化理论研究与应用研究有机融合,发挥大数据、机器人、虚拟技术等在产业发展与教育投资中的隐性作用。其次,推进贫困地区教育结构性改革,开发创造创新课程,改革传统教学方法。鉴于贫困地区对智能产业、科技产业等先进技术的需求,只有先进科技能为贫困地区发展带来直接效益,为此,要积极发挥职业技术教育反贫困的有力作用。“人工智能+新工科”导向创新课程开发,智能化学科建设、专业发展成为高等院校课程改革及结构调整的重心,紧随全球化发展前沿,促进学科交叉统合,运用脑科学、认知科学、神经科学等改进传统单纯知识性教学方法,激发贫困地区学生学习兴趣。此外,建立贫困地区创新创造的社会环境支持系统,营造智能化社会创新文化氛围。建设贫困地区智能化开发与应用中心,链接“互联网+”行动计划,顺承信息化时代发展的阶段性特征,营造大众创业、万众创新的社会之风,根除陈旧保守的生存贫困文化之源,重塑智能化时代生活文化,进而形塑创造创新的社会生态系统。

(五)恪守智能社会人文主义教育,构筑全球治理本土反贫困共同体

教育是人类社会文明进化的共同利益,知识是承载社会文明的人类财富。首先,反思教育理念,树立人工智能时代全球视野的新人文教育观。气候异常、恐怖主义、公共卫生事件等不确定、不安全因素困扰,教育不得不反思其目的观、价值观的单纯功利主义色彩,一味追求以经济利益为中心的发展理念,此类思想都阻滞未来智能化时代人类文明创造,也不利于贫困地区社会长远发展。为此,重塑全球视野的新人文主义教育观:“尊重生命和人格尊严,权利平等和社会正义,文化和社会多样性,以及为建设我们共同的未来而实现团结和共担责任的意识。”[21]智能时代为新人文主义教育观形成搭建世界性交流平台,汇聚智能时代各国学生发展素养框架,生成人类集体智慧。其次,多方主体参与的共同治理,完善全球教育治理体系。积极发挥智能化监测、智能化信息处理、智能化测评等正面作用,在全球多方主体参与治理,比如经济合作与发展组织(OECD)、联合国教科文组织(UNESCO)等全球性公益组织,搭建“教育观念建构的认知式治理、教育指标研发的‘数字式治理、教育政策评议的‘规范式治理”[22]三类治理机制。全球治理体系的确立有利于革新传统教育理念,重构不科学的教育指标,重制不合理的教育政策,消解贫困地区教育发展滞后的诸多障碍。最后,铸造本土化教育反贫困共同体,为全球反贫困贡献中国智慧。我国反贫困虽已取得巨大成就,但返贫现象依然突出,教育作为反贫困的最根本、最长久之计,在智能化时代构建贫困地区本土化的教育反贫困共同体是消解相对贫困之良策。

六、结 语

贫困伴随人类社会产生而出现,紧跟时代进步而变化,贫困问题一直倒逼着人类不停探索走向未来、走向幸福,实现人类主体价值的最优选择。人工智能的来临,或许能为贫困问题解决提供智能化思维范式与科学化策略,智能机器人、模拟仿生技术、大数据处理等技术为消解贫困难题,提供精准化、技术化路径,也为“智能素养”未来逻辑取向的达成奠定基础。在教育反贫困道路上,智能化技术支持必不可少,它推动着人才标准、学习模式、职业类型、创造创新、全球利益等转型转轨,变革着社会生产力与生产关系,成为新一代科技革命的人类结晶。因此,反思教育的未来功能价值,从历史逻辑取向到未来逻辑走向,智能化时代的教育改革,我们依然需要多维审视,跨学科研讨,全社会参与,构筑教育反贫困联盟共同体,实现人类高质量幸福生活。

[参考文献]

[1] 习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式发表主旨演讲(实录)[EB /OL].(2018-04-10)[2019-08-15].http://www.xinhuanet.com//politics/2018-04/10/c_129847209.htm.

[2] 司树杰,王文静,李兴洲.教育扶贫蓝皮书:中国教育扶贫报告[M].北京:社会科学文献出版社,2016:15-17.

[3] 付民.中国政府消除贫困行为[M].武汉:湖北科学技术出版社,1996:36.

[4] 张琦,冯丹萌.我国减贫实践探索及其理论创新:1978—2016年[J].改革,2016(4):27-42.

[5] 中华人民共和国国务院新闻办公室《中国的减贫行动与人权进步》白皮书(全文)[EB /OL].(2016-10-17)[2019-07-20].http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/34102/35265/35277/Document/1494391/1494391.htm.

[6] 陈志钢,毕洁颖,吴国宝,何晓军,王子妹一.中国扶贫现状与演进以及2020年后的扶贫愿景和战略重点[J].中国农村经济,2019(1):2-16.

[7] 费雪莱.2020年后乡村反贫困治理转型探析[J].青海社会科学,2019(6):130-136.

[8] 雷明.扶贫战略新定位与扶贫重点[J].改革,2016(8):74-77.

[9] 郑长德.2020年后民族地区贫困治理的思路与路径研究[J].民族学刊,2018(6):1-10,95-97.

[10] 汪三贵,曾小溪.后2020贫困问题初探[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2018(2):7-13,89.

[11] 李小云,许汉泽.2020年后扶贫工作的若干思考[J].国家行政学院学报,2018(1):62-66,149-150.

[12] 张永丽,徐腊梅.中国农村贫困性质的转变及2020年后反贫困政策方向[J].西北师大学报(社会科学版),2019(5):129-136.

[13] 郑秉文.“后2020”时期建立稳定脱贫长效机制的思考[J].宏观经济管理,2019(9):17-25.

[14] 向磊,左明章,杨登峰,马运朋.信息化促进教育精准扶贫供给侧改革:作用机理与实施对策[J].中国电化教育,2019(10):61-66.

[15] 左明章,向磊,马运朋,杨登峰.扶志、扶智、扶学:信息化促进教育精准扶贫“三位一体”模式建构[J].电化教育研究,2019(3):13-19,33.

[16] 王一.后2020“参与式”反贫困路径探索[J].社会科学战线,2019(5):237-246.

[17] 雷明.2020后扶贫战略思考:构建反贫困命运共同体[N].社会科学报,2019-03-07(001).

[18] 王作冰.人工智能时代的教育革命[M].北京:北京联合出版公司,2017:5.

[19] 约瑟夫.E.奥恩.教育的未来:人工智能时代的教育变革[M].李海燕,王秦辉,译.北京:机械工业出版社,2018(前言):1,62.

[20] ROLL I,WYLIE R.Evolution and revolution in artificial intelligence in education[J].International journal of artificial intelligence in education, 2016, 26(2):582-599.

[21] 聯合国教科文组织.反思教育:向“全球共同利益”的理念转变[M].联合国教科文组织总部中文科,译.北京:教育科学出版社,2017:30.

[22] 丁瑞常.经济合作与发展组织参与全球教育治理的权力与机制[J].教育研究,2019(7):63-72.