组织模式视角下的在地性社区规划探索*——以武汉市登月小区为例

2021-11-26胡洲伟HUZhouweiGUOYan

胡洲伟 郭 炎 HU Zhouwei, GUO Yan

0 引言

转型期,社会冲突趋于常态化,公共领域的价值协调成为可持续发展的关键,传统城市规划逐渐难以满足新的需求[1]。一方面,自上而下、精英蓝图式的规划忽略了居民的社会交往需求,导致社会关系疏远、社会资本萎缩,进而造成城市老旧社区物质环境的衰败;另一方面,在经济全球化浪潮的冲击下,在地性元素逐渐边缘化,标准化的建设模式导致“千城一面”的同时也引发了社会矛盾。在此背景下,社区作为城市社会治理和市民日常生活的基础单元,既聚集了社会矛盾和冲突,又是政策落实的“最后一公里”,成为多方关注的焦点。近年来,城市治理和城乡规划工作也出现显著的“社区转向”[2],“社区”“社区发展”“社区治理”“社区营造”“社区规划”等词汇成为热点议题。

“社区”(community)概念源自拉丁文communis,意指“亲密的关系”。社会学家斐迪南•滕尼斯[3]基于“机械团体”和“有机团体”,提出“社区”和“社会”概念,前者指基于自然意愿(nature will)的社会关系,而后者则是基于理性意愿(rational will)[4]。可见,社会而非空间,是“社区”的本质属性。费孝通[5]认为,社区是指基于一定地域和人口规模的、具有某种共同意识和紧密社会关系的社会共同体。现代意义上的“社区规划”则源自西方20世纪初的“睦邻运动”,旨在培养社区居民的自主互助能力[6]9。第二次世界大战(以下简称“二战”)恢复重建期间,在联合国的积极倡导下,各国家和地区纷纷发起“社区发展计划”[7],指基于社区共同体利益的发展总体部署,包括经济、社会、文化发展、制度建设和建成环境方面[8]。以居民为代表的社会力量介入公共决策,并逐渐制度化,覆盖公共政策的各个环节,规划师的职能也随之从资源分配者转向利益协调者[9-10]。社区规划的跨学科特征[6]9,引发了西方城市规划理论对技术理性和建筑思维的深刻反思[11],[12]83。我国社区规划起步较晚,类似的规划由城市规划部门和民政部门分头推进,分别侧重物质空间和社会发展[13]。

国外社区规划研究已形成完备的理论体系,研究热点集中于协作参与、特殊社区、社区韧性等方面[14]。国内研究则起步于20世纪末,最早以介绍国外理论和实践经验为主,多为静态研究[15],近10年来发展迅速,研究内容集中于公众参与、城市更新、社区营造、社区治理、社区规划师等议题,实证研究数量快速提升[16-19]。现有研究对协调多元利益主体、促进社区综合发展的价值原则基本达成共识,但缺乏对规划的权力背景和现实冲突的关注,造成理论与行动之间的鸿沟[20-23]。既有研究多采用适用于西方扁平化管理结构的“政府—市场—社会”分析框架。由于国情和发展阶段差异,其研究结论难以简单套用于我国科层式管理结构,对竖向多层级主体的互动机制缺乏清晰的解释。考虑到组织的层次性,本文从群内多主体横向联动、群际多层级纵向协作两个层面入手,探讨对比社区规划的3种组织模式:上端统筹、中部主导和两端发力。结合相关理论和参与式社区规划实践,观察案例的协作过程和在地性元素的实现路径,以期为我国社区规划实践提供对比和参照。

1 组织模式视角的理论基础

公众参与和利益协调是社区规划的核心。就我国实践来看,公众参与的制约因素来自两个层面:一是社区内部集体行动能力低下,反映效率问题;二是社区对外话语权微弱,反映公平问题。对应的理论解释来自两个学科:一是侧重效率视角的经济学研究,以群内行为作为观察对象,关注公共资源的供给和集体行动的效率;二是侧重公平视角的社会学研究,以群际关系为研究范围,关注多元价值的协调和多元主体的博弈。

1.1 集体行动理论

公共物品是评价社区规划成效的重要指标。根据排他性与竞争性的强弱,物品可分为私人物品、俱乐部物品、“公共池资源”和纯公共物品。公共物品具有弱竞争性和弱排他性,如基本公共服务,是通过强制性纳税保证供给[24]。“公共池资源”则具有强竞争性和弱排他性,即多个体竞争有限资源,社区公共领域就属于典型的“公共池资源”[25]。对于“公共池资源”的供给,有两种观点。

一种是以哈定(Garrit Hardin)和奥尔森(Mancur Olson)为代表的“公地悲剧”说,认为个人理性与集体理性存在逻辑冲突。由于“公共池资源”排他性较弱,追求个人利益最大化的理性经济人具有强烈的“搭便车”冲动——没有成本约束,无节制地使用公共资源,最终导致资源枯竭[26],也就是所谓的“吃大锅饭”。奥尔森[27]提出,两种特定条件能激励集体做出改进:一是效用“不对称”,消耗同等资源,部分成员能比其他成员获得更高的效用;二是“选择性激励”,向支付成本的个体搭卖(奖励)私人物品,激励成员为集体利益做出贡献。如果缺乏约束或激励,市场“看不见的手”就会失灵,自利行为损害集体利益,因此市场难以有效供给公共池资源。

另一种是奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)[28-29]的“集体行动”说,认为集体自治组织能比市场和政府更有效地治理“公共池资源”。该观点质疑公私二元论和理性经济人假设。大量决策实验表明,在集体中,个体的“公平”偏好并非均质的,除“理性利己者”外,还普遍存在互惠倾向的个体,并可细分为两类:一是“条件合作者”,类似集体中的“老实人”,他们接受并遵守“共同规范”,其比例与“理性自利者”成反比,即存在“劣币驱逐良币”效应;二是“志愿惩罚者”,类似乡绅长老,他们具有一定威望,惩罚不遵守规范的“理性自利者”,但需要为维护“共同规范”(追求公平)支付额外的成本。在可以监督个体行为、集体有权实施惩罚的前提下,经过多轮集体行动的重复情景训练,“理性利己者”可能转为“条件合作者”。互惠倾向的个体越多,互惠性规范的接受度越高,对其他个体和集体整体的信任越深,就越容易促成高效的集体协作。在社会学研究中,互惠性规范和由此产生的信任也被称为社会资本。

综上,对社区而言,社区成员越稳定、社会关系越紧密、社区规模越可控,就越容易建立社区信任、培育社区资本、达成集体共识、提高集体行动效率,进而有效治理“公共池资源”[30]。

1.2 沟通规划理论

西方社区规划兴起于二战后社会经济的剧烈调整,其价值判断根植于后现代主义思潮对社会公平和多元价值的推崇[12]84,[31]。自“倡导性规划”(advocacy planning)提出后,西方城市规划经历了从理性综合规划向沟通协作规划的范式转型,批判精英主导式、理性系统规划的有限理性,认为公众参与是市民的基本权利,使得社区规划成为规划体系发展动力的来源。规划理论的“沟通转向”回应了公众参与规划的热情,逐渐形成了谈判规划、协商规划、建立共识、沟通规划、协作规划等多种同源的规划理论变体[32]345。

沟通式规划形成了新的规划范式,其思想源自哈贝马斯(Jürgen Habermas)[33]的交往理性学说,即人与人之间存在“沟通理性”,可以实现“无扭曲的沟通”(undistorted communication),基于相互理解建立共同遵守的规则。弗利斯特(John Forester)[34-35]最早在规划领域引入交往理性概念,提出协商规划理论,认为规划师更应该是组织者和沟通者,规划师不能“为居民规划”(planning for people),而是“与居民规划”(planning with people)。英尼斯(Judith E. Innes)[36]将协商规划从理论引向实践,把规划视为沟通和协调的过程,其关键环节是产生信息和达成共识,正式和非正式的信息可以嵌入共识、实践和制度中。总而言之,沟通规划是“政府—公众—规划师—社区组织”的多边合作,关注伙伴关系的建立、重塑,将多元利益的共识作为规划合理性的来源,而不过分强调成果形式[12]87。

协作式规划被认为是沟通式规划的延续[37]。代表人物希利(Patsy Healey)认为其思想来源结合了交往理性学说、福柯(Michel Foucault)的权利话语理论和吉登斯(Anthony Giddens)的结构化理论与制度学派的观点。福柯认为“权力塑造认知,认知决定行为(权力)”,吉登斯提出“结构的二元性”(the duality of structure),认为结构既是开展行为的媒介,又是行为实践“再生产”的结果[38]。因此,相比沟通规划,协作式规划还强调场所营造和制度建设。协作规划与“管治”和“制度”相联系,在包容性辩论中完成制度和管治模式设计,进而实现空间内的“差异性共存”[32]347。近年来,发展出内涵基本一致的“参与式规划”(participatory planning)概念,强调规划编制、实施和管理全过程的公共参与。本文侧重考察不同环节的协作,因此采用参与式规划的表述。

综上,沟通规划理论将规划看作一个协调多方利益、达成共识的空间治理过程。这一过程中,规划师主要作为协调员和倾听者,组织在地主体展开协作,通过有效的沟通将在地性要素嵌入社区规划。

2 在地性社区规划的组织模式

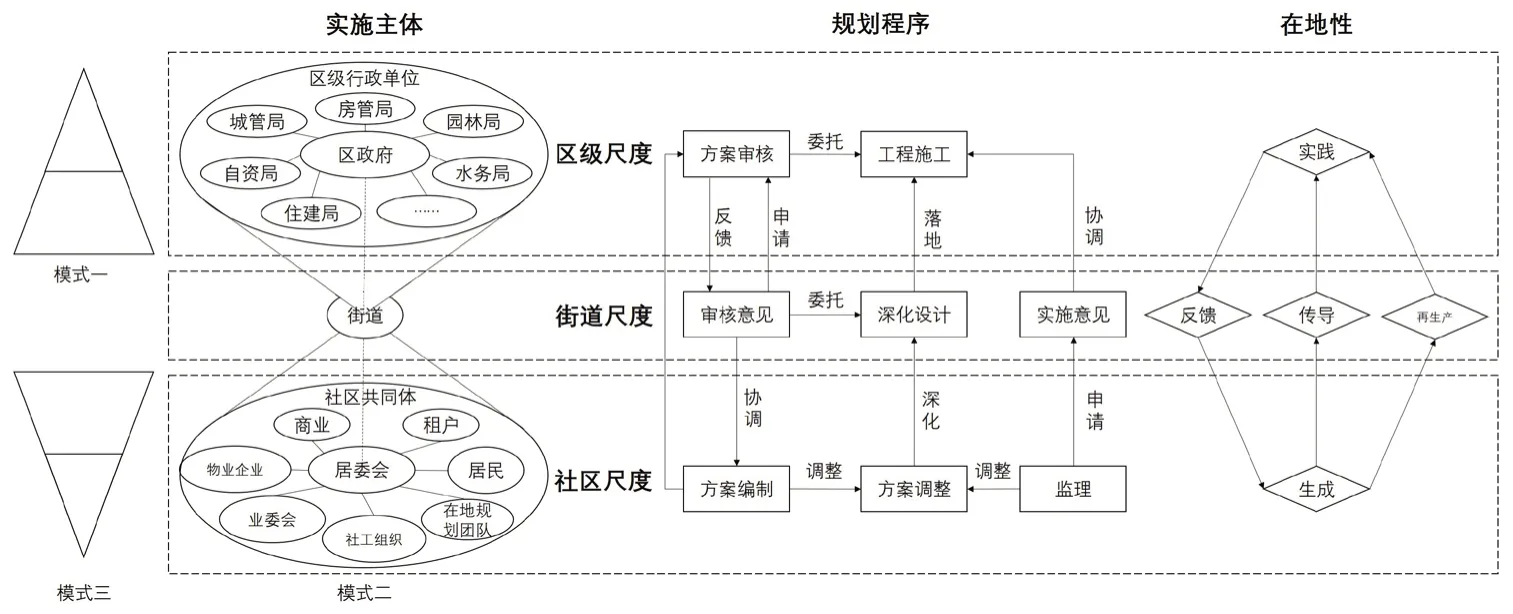

在地主体协作的成效取决于两个维度:一是水平维度,即社区内部的协调,包括居民、居委会、业委会、物管企业、社区组织等多方主体,保障居民参与的可持续性;二是纵向维度,即社区与政府、市场等外部主体的协作,保障社区的话语权和决策影响能力。话语权的尺度和范围是衔接这两个维度的轴线,共同构成多主体—多层级的合作框架(见图1)。两个维度的协作效果可能存在竞争性,伴随话语权的尺度变化而此消彼长,假如社区内部集体行动效率越高,对外谈判能力越强,社区与政府达成共识的周期可能越长。这一现象经常出现于城中村的改造,村集体社会网络越强大,与政府的谈判周期往往就越长。基于此框架,我们还可以观察在地性元素“生成—传递—实践—反馈—再生产”路径的层级结构。

图1 组织协调模型及规划程序示意图Fig.1 Schematic diagram of organization coordination model and planning procedure

2.1 纵向协作: 因地制宜确定组织模式, 落实社区诉求

组织模式对规划及实施效果的影响具有在地性特征,与特定的政治、经济和文化背景密切相关。就本文考察案例所处的中部地区而言,现阶段老旧小区改造的利润空间有限,市场主体缺乏参与意愿,社会组织的发育也普遍滞后,改造和社区规划多是以政府或社区为主导。政府侧,主体包括区政府和街道办事处。社会侧,由于市民社会尚未发育成熟、业委会和物业缺失的情况普遍存在,居民主要通过社区居委会参与社区规划。在此背景下,改造组织模式可归纳为3类。

模式一:区级主导、街道与社区协作型。区级规划局确定专业团队,对接街道与社区。专业团队调动社区力量,共同编制方案后,向街道和区级汇报,上下协作、往复协调多方诉求,最终确定方案,确保了方案的可实施性。区建委负责规划实施,实施方案参照了设计方案,但又按“规范”作了修改。这些“不规范”恰恰是居民相互妥协后寻求最大公约数的结果,规划和实施有所脱节。要保证规划方案落地,专业规划师和社区居民力量有必要切入后期实施和营造环节,但没有专业社会组织引导,社区自组织的能动性有限。

模式二:街道主导、区配合、社区全面参与型。街道确定规划团队,团队下沉社区,联合社区共同完成方案编制。编制完成后,由街道提请区级负责部门,组织其他相关职能部门讨论并敲定方案。实施改造环节由街道统筹,部门配合。街道作为纵向协作的组织枢纽,统筹规划编制和实施的各个环节,避免了职能部门间的不协调,保证了方案落地。方案完成后,启动社区营造,专业规划师跟进,确保营造的质量。

模式三:社区主导、区统筹、街道配合型。社区自主申报,自行组建“众创”团队,聘请具备规划、建筑和社会服务知识的3类人群,区规划局协调规划编制。在社区的主导下,规划方案更能体现居民实际诉求,居民参与规划的意愿较高,社区规划和基层治理相融合。缺点在于社区可能无力识别优秀的专业团队,难以协调3类人群,规划编制质量缺乏保障。街道被动服务缺乏动力,区和社区之间因行政层级之隔,纵向沟通与协作不畅。

社区规划组织模式的适配与否取决于应用对象的制度、经济、社会背景,以及具体的事权范围和利益结构。根据沟通规划理论,综合系统的社区规划涉及同一空间范围内不同尺度事权和利益主体的交叉,规划编制、沟通和实施中寻求共识的过程内嵌于社会制度背景中,制度因素深刻影响着信息的有效传递和共识的达成质量,进而影响伙伴关系的建立和多元主体的协作。这就需要组织模式中具有能与各主体公平对话并促成理性协作的枢纽。上述3种模式在编制、沟通、实施环节上各有优劣,其效果体现为协作效率和话语权公平两个维度的特征强弱组合。对比3种模式发现:沟通效率方面,模式一和模式二由政府部门或派出机构主导,在现有体制下利益协调更畅通,模式三要求社区具有较高集体行动能力,否则内部横向联动容易陷入“失灵”陷阱,进而影响纵向协作;实施质量方面,模式一由于规划和实施的脱节,难以保障规划意图落地,模式二的协作方式具有连贯性,衔接更紧密,模式三要求社区居民和领导力量的认知和决策能力较高,否则难以保障规划方案的质量。

2.2 横向联动: 搭建平台引导居民参与, 培育社会资本

基于集体行动理论,社区公共空间属于典型的“公共池资源”。市场化过程中,传统“熟人社会”逐渐转向“生人社会”,社区社会关系疏远、社会资本衰退、社会信任缺失导致的集体行动能力低下,是老旧小区“公共池资源”治理失灵、物质空间加速衰败的深层动因,也是促成社区内部横向联动的主要障碍。

就协作目标而言,社区规划应“标”“本”并治:一方面,强调规划的共享性,调动社区居民积极参与社区规划全生命周期,充分吸纳在地性元素,确保规划方案、实施和管理制度能体现社区共同意志,在实践中向居民反馈积极的信号,培养居民的主人翁精神;另一方面,强调规划的过程性,发挥媒介作用,将其作为训练社区集体行动能力的过程,通过居民面对面式、多轮往复的交流和互动凝聚集体共识,强化社区归属感和认同感,增进成员间的互信、互惠和互助意识,并在改造成果中设置“选择性激励”,引导社区居民从“自利者”转向“合作者”,重建社区“共同规范”等社会资本,促成居民广泛的横向联动,培育社区的自治行动能力,进而实现可持续的在地性要素再生产和“公共池资源”的有效治理。

就协作流程而言,可从3个方面着手:①搭好联动“平台”。建立长期性的在地编制平台,如成立“社区工作坊”和协商议事平台,发现社区能人,带动社区各方利益主体参与规划编制过程。②办好集体“活动”。因地制宜,针对性拟定各阶段工作内容(如现场调研、方案编制和制度设计等),以居民关注的痛点、难点、焦点事件为主题举办社区联席会议,邀请社区居民参与活动的组织和宣传。③做好横向“协调”。规划师从技术人员转型为社区活动的“发起人”和“协调员”,需要更新技能包:一方面提供专业技能咨询,协助社区挖掘本土资源和潜能,借助地方性知识解决在地问题;另一方面需要增强沟通技能,向居民解释规划方案,组织参与人理性、开放、有效地展开提议、讨论和协商,促成方案共识,进而引导居民自发参与方案编制、监督实施和管理维护。

3 武汉市江汉区登月小区在地性导向的 参与式社区规划实践

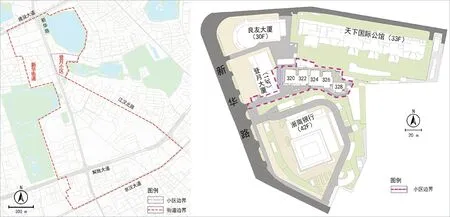

登月小区隶属江汉区新华街道取水楼社区,建成于1985年,西临新华路,东邻小南湖公园,唯一出入口位于登月大厦西侧的新华路(见图2)。小区占地约0.8 hm²,建筑面积约1万m²,共5个住宅单元,均为8层,左侧2栋住有原饮料厂职工,右侧3栋住有原船舶检验厂职工。现有居民106户共320人,年龄主要集中在50—70岁,56%居民为退休人员,空巢家庭和独居家庭占比过半。24%居民为自由职业者,其中租户的比重很高。小区原产权为东垦集团、晴川公司、泾河饮料厂所共有,后被个人买断,属于国有企业搬迁改制后遗留型职工宿舍,是典型的开放式、无物业、租住比高的老旧小区。

图2 登月小区区位图Fig.2 The location map of Dengyue Community

调研发现,小区的主要问题包括:①机动车和非机动车停车问题以及非机动车的充电安全问题。②公共活动空间极度匮乏。居民私搭乱建现象普遍,小区原有的开敞空间难以利用。③配套设施失管失修。小区没有业主委员会、物业公司和其他自主管理组织,导致空间品质与配套设施标准严重恶化。④社会资本匮乏。人员构成复杂,租住比和老龄化程度较高,社区自治能力弱。⑤治安环境较差。由于是开放型小区且长期管理不善,居民人身财产缺乏保障。基于现状问题和居民诉求,新华街街道办(以下简称“街道办”)提议以“美丽社区,共同缔造”为规划理念,开展“共谋共建共评共管共享”的参与式社区规划,多元主体的互动可划分为规划编制、改造实施和后期管理3个阶段。

3.1 组织模式及权责分配

基于武汉市地方实际,为保障社区规划落实落地,登月小区采用了模式二(即“街道主导、区配合、社区全面参与”)。参与主体包括街道办、取水楼社区居委会(以下简称“居委会”)、社区居民代表、规划团队和区级各职能部门,具体权责分配如下(见图3)。

图3 登月小区社区更新组织模式示意图Fig.3 Schematic diagram of the renewal organization model of Dengyue Community

(1)街道办全面主导,主要负责4大方面。一是统筹纵向协作。成立工作组专班,负责“对上”工作,街道办向区一级争取改造项目立项,组建由规划团队、社会组织、社区力量共同构成的“众创团队”,统筹规划、建设与后期营造工作。二是主导规划编制。聘请专业规划团队开展编制工作,街道办代表居民诉求征求各部门对改造方案的意见,提请区房管局协调辖区企业和涉及相关事权的职能部门。三是推动落实。负责聘请深化设计方,并提请区职能部门协助敲定工程建设方。四是保障居民话语权。街道办聘请乐仁乐助社会创新机构(以下简称“社会组织”)跟踪记录规划编制工作进度,组织居民与专业规划师、深化设计方、工程建设方深入对接规划方案,在居民的参与下,推动规划方案落地。

(2)居委会负责引导居民、规划团队、社会组织等多方力量形成横向联动。居民通过居委会参与项目全过程,可分为3个阶段。一是前期深度参与编制。以居民规划师身份参与规划编制,从发展诉求、方案对策、行动组织等方面提高社区规划和建设工作的有效性。二是监督中期方案实施。由社会组织发动参与规划编制的居民代表介入社区营造活动,担任施工监理,推动规划方案落地。三是主导后期维护管理,在社会组织调动下,居民自发开展一系列共谋共建共治共享活动。

(3)区房管局受区政府委托作为负责单位,其他职能部门参与配合。房管局协助街道办对接各职能部门,推进相关规划改造工作,覆盖从规划到建设的全过程。如与区水务部门对接,解决上水、下水问题;园林绿化需要与园林部门对接;规划方案需要听取区规划部门意见;违建拆除与后续管理等向城管部门征求意见;方案确定后,由发改部门立项,组织工程实施经费预算上会审议等。

(4)规划团队负责指导社区规划编制工作。规划师下沉社区提供技术支持,指导“众创团队”以工作坊形式推进现状调研、规划意向公示、重点区块联合设计、方案征询等工作,聚焦社区突出问题,形成社区规划的流程、方案、成果和建设标准。

(5)社会组织承担组织活动职能。协助居委会开办各类社区活动,协调社区多方利益诉求,修复社区社会网络,培育社区集体行动能力,促成社区横向联动,协助居民落实后期的维护、管理与持续更新。

项目践行了规划、建设与管理全过程协同的理念,伴随工作重心的上升或下沉,各主体阶段性分工,角色和职能也进行相应的动态调整,各阶段分别体现了利益协商的重心在侧重横向联动和纵向协作之间的转移轨迹。

3.2 规划编制阶段

规划编制前期阶段侧重社区内部的横向联动,由居委会主导,组织规划团队与居民共同开展社区规划编制工作,社会组织参与。居委会开展了多样化的社区活动,引导居民深度参与规划编制及后续实施与管理的全过程。

为促进多方在地主体就现状问题、改造方向、规划设计方案达成共识,依次推进4个阶段的系列活动。①发掘社区规划师,搭建工作坊。由规划团队、街道办、居委会、居民代表等组成“规划工作坊”,居委会负责落实场地、制定工作计划和宣传工作,调动居民开展“发现社区”与“发现社区规划师”等主题活动,推选居民代表,确定工作坊成员。②明确焦点问题,确定改造意向。规划团队通过实地踏勘、居民访谈和问卷调查,全方位把脉社区,针对焦点问题组织多轮工作坊座谈,就改造意向达成共识(见表1)。③开展“联合设计”,达成方案共识。根据改造重点和改造意向,形成6大项目包,包括社区入口改造、打造“社区客厅”、北侧入户巷道翻新、物业用房场地改造、南侧巷道改造和建筑外立面改造。方案完成后与居民代表讨论沟通,调解社区多方利益主体,经多轮联合设计后形成设计方案(见图4)。④由街道负责协调相关职能部门多方意见,确定最终改造方案。

图4 社区改造方案Fig.4 Community planning schemes

表1 具体问题和改造意向Tab.1 Community issues and renovation intentions

初步方案征求部门意见环节,沟通的侧重点转移至纵向协作,决策重心上移至街道尺度。规划团队充分维护居民的基本利益,听取区级各方建议,对方案进行完善,最后再回到社区征得居民同意。这一过程中,通过街道和规划团队的纵向协调,促成了居民和政府间的利益共识,确保方案可实施性的同时最大程度展现了规划方案的在地性元素。

3.3 改造实施阶段

在此阶段,由居委会和社会组织分工,前者负责协调纵向的利益矛盾,为实施改造创造条件,后者负责引导居民开展社区营造和制度建设,促进社区内部的横向联动。

居委会统筹施工,主要是前期的纵向利益协调和拆违工作。停车问题是利益协调的重点。登月大厦拥有停车场和社区客厅部分土地的产权,对在其所有地红线范围内施工颇有微词。社区工作人员与登月大厦相关管理人员多次沟通协商,另寻临时场地才解决停车问题。社区的非机动车停放由居委会出面交涉,交由附近社区的专业物业代管。违建也是小区历史遗留“难题”。由于违建属性复杂、用途多样,居委会提出分两个阶段清理。第一阶段全面摸清违建底数。居委会逐户询问是否有私搭行为,再由城管部门集中清除建筑周边和沿片区围墙搭盖的违建。拆违后社区环境品质提升明显,形成示范作用,居民也逐渐接受拆违。第二阶段是清理连接建筑主体的违建。因为涉及违建主体的日常起居生活,居民抵触情绪较大。最终,在参与积极性较高居民的影响和带动下,拆违工作圆满完成。

社会组织负责组织社区活动,设立活动制度,引导居民开展多样化的社区营造系列活动。活动包括社区宣传标语和文化墙主题征集、搭建开放空间工作坊、居民规划师团队规章制度研讨会、社区规划监理团队例会、志愿服务队、“问题收纳工厂”等。通过社区活动挖掘社区能人和居民骨干代表,聘任为居民规划师,发挥指导员、宣传员、管理员的多重角色,做社区与居民间的传声筒,引导其他居民转变为社区行动的“条件合作者”,携手共建社区。

居民规划师自发承担了施工监理工作,并结合自身生活体验,向居委会反馈更加符合居民实际需求的改造建议。譬如,进行立面整治时,居委会逐户走访收集居民意见,参考居民规划师的建议,再与施工方沟通,商议具体改造措施,形成让业主满意的改造方案。使居民从编制阶段的参与者转变为共建共管的发起者,激发了他们的“主人翁”精神,提高了其对社区的责任感和归属感。

整个实施过程充分考虑了登月小区的实际情况和居民诉求。虽然基于规划可行性、项目实施难度等方面,施工方案调整了部分项目包,但仍然最大程度保障了在地性元素的落地。实施中,决策重心再次下沉,侧重社区尺度的横向联动,达成了社区居民内部的利益协调,充分调动了居民参与社区发展的积极性。

3.4 管理维护阶段

管理维护阶段关注社区内部的横向联动,由居民自发承担,旨在培育社区资本、提升社区集体行动能力。居委会和社会组织提供协助,其他主体逐渐退场。

项目施工后期,社会组织举办了“‘登月我来造’绿植银行认领”“‘登月通’民意征集会”等活动,引导居民参与美好社区的共建活动,增强居民自治意识。此外,还组织了志愿者服务队培训,建立长期分类型的责任监督机制。

施工完成后,社会组织设置“选择性激励”,引导居民参与社区公共事务。比如,推行“登月通积分制”,居民每次参与社区事务或志愿服务都可获得积分,到达设定分数就可以兑换社区电动车棚的钥匙、优先选择便民服务等福利。此外,居委会还为登月小区争取到公益性的“红色物业”服务,保障改造后的长效物业管理。

经历重点项目建设和多轮社区活动,居民在居民代表和激励机制的引导下,参与社区事务的意愿不断提高,居民社会关系趋于紧密,对社区“共同规范”的认同度提升,社区集体行动能力不断增强。同时以“小微”促“全局”,逐步转向居民自主,形成内生动力,实现了从社工主导模式向志愿服务自组织模式的过渡,进而推动社区全面自主地可持续发展。

4 总结与讨论

国务院办公厅印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》带来了巨大的旧改需求。在此背景下,社区规划成为城镇化“下半场”的前沿阵地,关乎城市发展的成败。本文从社区居民内部横向联动和社区外部纵向协作两个层面入手,构建了社区规划多主体—多层级的组织框架,归纳武汉市3种组织模式。针对武汉市和案例小区的地方现实背景,“街道主导、区配合、社区全面参与”的模式似乎更为有效。在横向联动维度,可通过搭建在地性工作平台,引导居民积极参与社区规划全过程。在纵向协作维度,可根据社会发育程度、社会资本、人文环境、社区人口结构等方面的社区特征,因地制宜地选择社区规划组织模式。需要说明的是,本文重在提供一个立体综合的分析框架,以便观察规划过程中权力尺度和分工结构的演化,综合辨析社区规划的效率和公平性。基于武汉市实际和改造事权范围对组织模式的评价结论本身并不具有普适性。

此外,本文对于社区内部和社区对外协作效率之间的相关性猜想,有待进一步研究证实。从发达国家实践来看,在“新自由主义”政治下的社区规划似乎表现出一定的效率劣势[39],并存在政府将公共服务责任与规划权力一并转移给社区的现象。我国城镇化尚处于发展阶段,扩大公共服务供给仍然是现阶段城市治理的基本目标,无法简单套用西方研究结论和实践做法。如何在扩大社会公平的同时兼顾发展效率,平衡对原住民和新市民的资源投放,是探索中国特色的社区规划的关键性问题,有待学界同仁共同努力实现。