绞胎陶瓷器的起源与发展历程

2021-11-25白晨辰

白晨辰

绞胎陶瓷器是中国历史上出现的一种较为独特的陶瓷门类,它是西方绞胎技艺在汉代沿丝绸之路传入中国后产生的。绞胎瓷在魏晋南北朝时期由于长期的分裂战乱而销声匿迹,至唐代才再次出现,并在宋代发展到高峰,金元之后衰落。本文依据前人的研究成果并结合考古成果,对绞胎陶瓷器的源流作一个初步的梳理和概括,试图从整体上理清绞胎陶瓷器的发展脉络。

中国陶瓷器的历史源远流长,从新石器时代的陶器,到唐宋各窑系的陶瓷制品,中国陶瓷器在几千年的发展历程中逐渐丰富多彩,无论是烧制技术还是装饰工艺都在世界物质文化史上占有重要地位,成为中华文明的重要载体。在中国众多的陶瓷种类中,绞胎陶瓷器是比较独特的一类,由于数量相对较少,其受到的关注和研究也较少,本文主要来谈一下中国古代的绞胎陶瓷器。

一、什么是绞胎陶瓷器

关于绞胎陶瓷器,目前还没有统一的定义,《中国陶瓷史》有关于绞胎的解释:“所谓绞胎,是用白褐两种色调的瓷土相间糅合在一起,然后拉坯成型,胎上即具有白褐相间的类似木纹的纹理。这种纹理变化多端,上釉焙烧即成绞胎瓷器。”这个定义明确说是两种色调的“瓷土”糅合在一起,说的是“绞胎瓷器”。绞胎器究竟归于陶器还是归于瓷器,《中国陶瓷史》《中国美术全集》等多种出版物给出的结果并不相同,已有学者指出这一点。目前所见的绞胎器既有瓷器也有陶器。早期的大部分為陶器,例如汉代绞胎耳杯以及唐代绞胎狩猎骑马俑等。宋代以后,随着制瓷技术的进步,才普遍出现绞胎瓷器,例如宋代绞胎瓷枕等。

二、绞胎陶瓷器的起源

绞胎陶瓷器作为一种比较特殊的陶瓷种类,它的起源问题令人关注。目前大部分观点认为起源于唐,唐代的墓葬、窑址均出土过绞胎陶瓷器,但唐代的绞胎陶瓷器无论是数量还是质量,都不像是初创时期的产物,应该有更早的源头。目前学术界关于绞胎陶瓷器的起源主要有瘿器说、犀皮漆器说和绞胎玻璃器说。

瘿器说。瘿,是树木上因病变而结的瘤,将瘤剖开后,截面呈现出较为独特的纹理,这些纹理富于变化,产生特殊的美感,因而自古以来就受到人们的注意,产生了瘿器。孙机先生认为,《三国志》《吴都赋》等古籍中多次提到的楠榴木即为瘿木,中国古代瘿器种类繁多,唐诗中有瘿杯、瘿樽、瘿床的记录,绞胎陶瓷器因为器物类型与瘿器相近,纹理结构也相似,因此认为是受瘿器的影响而产生。

犀皮漆器说。犀皮漆是漆器的一种制作工艺,利用不同色的漆髹涂后打磨,形成流畅的花纹。安徽马鞍山东吴朱然墓出土过两件保存完好的犀皮黄口耳杯,皮胎,器身属“黑面红中黄底片云斑犀皮”,表面光滑,花纹流畅自然,富有变化,是目前所见最早的犀皮漆器实物(图1)。《中国陶瓷史》即认为绞胎可能是模仿漆器的犀皮工艺。杨静荣先生也持此观点,他认为古人为了提高瓷器的地位,并满足人们对华美的需求,陶瓷工艺努力创造新的产品。创新的一个途径就是模仿,绞胎陶瓷器就是模仿犀皮漆器而产生的新品种。

绞胎玻璃器说。屈志仁先生提到过两件出土于伊拉克北部的绞胎器,并注意到这两件器物的纹饰与我国唐代绞胎陶瓷器的花纹类似,只不过这两件器物的年代在公元前15—14世纪,时间上和空间上都与唐代相差甚远,因此两者之间究竟有无关联,屈先生认为目前尚不能解答。

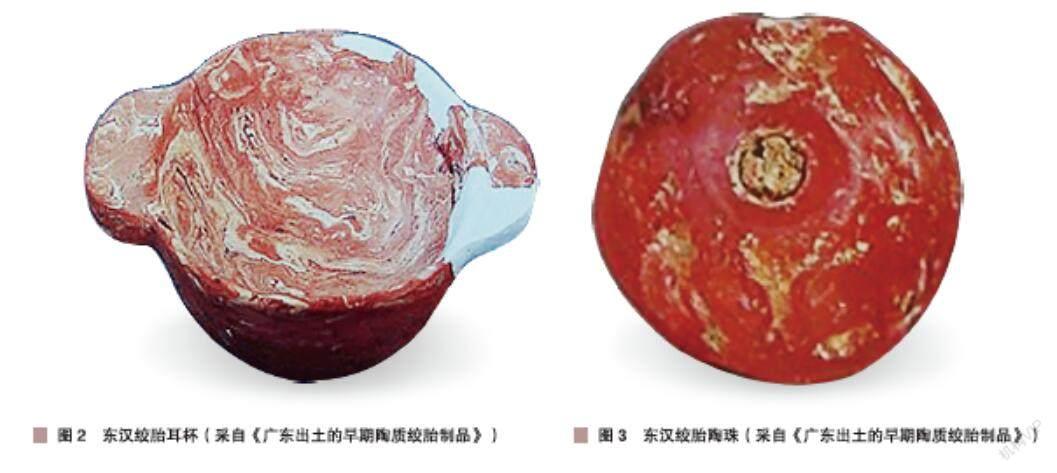

关于绞胎陶瓷器的起源,本文更倾向于绞胎玻璃器说。2004年广东肇庆发现三座汉墓,出土多件陶耳杯,其中M9出土一件绞胎耳杯(图2)和一件绞胎陶珠(图3),报告称该耳杯“泥质橙黄陶,陶质软。椭圆形,敞口,两侧弯月形耳,耳内侧低于杯口,台足平底。口长11.5、口宽6.6、高3.2厘米。”报告未指明耳杯为绞胎。有学者指出这件陶耳杯内侧为深浅双色陶料,且双色相互交叉,不像土锈,同墓另出有一颗陶珠、一只陶鸭也有比较清楚的双色纹路。这些纹饰与这三座汉墓出土的其他陶耳杯等文物明显不同,显然是刻意为之。报告认为“M9的年代应为东汉中期或略晚”。如果这几件器物的绞胎性质可以确认,则应该是中国目前所见最早的绞胎器物。

绞胎技艺应该是外来工艺,至少在公元前15—14世纪便出现于两河流域,西方的绞胎玻璃就是这种工艺的产物。到汉代,随着丝绸之路的开辟,东西方交流频繁,有较多的罗马绞胎玻璃器进入中国。1980年扬州甘泉汉墓M2出土三块玻璃残片,“玻璃片为紫黑色和乳白色相间的透明体,其花纹似用两种不同颜色的玻璃融成乳胶状,然后搅拌而成。”结合化学成分检测结果,可认定为罗马绞胎玻璃。1987年,洛阳东郊东汉墓出土一件比较完整的长颈玻璃瓶,“半透明,器表通体缠绕着白色条饰……属于典型的罗马绞胎吹制玻璃器”(图4)。此外,在新疆楼兰古城等遗址还出土过绞胎料珠,其上“饰水波纹蚀花”以及新疆尼雅遗址出土的“大秦珠”等器物,均为绞胎制品。由此可见,这些外来的绞胎玻璃制品在汉代并不罕见。绞胎玻璃是“将熔融的紫红色透明玻璃液和白色半透明玻璃液混合起来,经过一定的搅拌,再灌模成型。成品产生了类似大理石花纹的艺术效果。”这种技法难度较高。再加上玻璃为易碎品,长途跋涉能完好运到中国实属不易,在当时应该属于较为贵重的器物。这种充满异域风情的贵重器物受到汉代人的青睐,绚丽的纹饰让人耳目一新,这对汉代的社会风尚及审美情趣产生不小的影响。在外来文明浪潮的不断冲击下,中国的能工巧匠当然会作出回应,对美的事物进行模仿,这也是顺理成章的。汉代海上丝绸之路已经开辟,合浦、徐闻都是汉代通过海路对外交往的始发站,徐闻汉墓出土大量珠饰等器物,不少是经海路输入,反映出汉代南海对外交流的频繁。在这样的背景下,广东肇庆汉墓出土的绞胎耳杯、绞胎陶珠似乎更加合情合理,这是中外文化交流的产物。

三、绞胎陶瓷器的发展历程

广东肇庆汉墓出土的绞胎陶耳杯是目前所见最早的绞胎陶瓷器实物,其他地区至今未见。这反映出汉代是中国绞胎器的初创时期,数量还极少。我们说绞胎器是中外文化交流的产物,汉代海、陆丝绸之路开辟,中外的交流从广度和深度上都达到较高的水平,绞胎技艺得以沿着丝绸之路进入中国,催生了早期的绞胎陶瓷器。

汉代之后进入魏晋南北朝,这数百年间绞胎陶瓷器似乎经历了一段沉寂期,我们至今没有发现明确属于这一时期的绞胎陶瓷器。究其原因,前文在谈及绞胎玻璃时提到,这种技法难度较高,因为两种不同颜色的玻璃可能会有不同的热膨胀系数,在制作过程中容易破裂,成品率相对较低。把这种技艺使用到陶瓷器制作上,会遇到同样的问题。因此掌握这种技术并不容易,可能需要几代人不断试验、不断积累才能逐渐驾驭不同的胎料,使之绞合,烧制出合格的绞胎器物,这就需要一个安定的社会环境和强大的物质基础。魏晋南北朝是我国历史上一段大分裂时期,数百年间朝代更迭比较频繁,地方割据势力也层出不穷,频繁地发生战争、人群迁徙,社会不断整合,仅有短时间的统一和安定。这样的社会环境下,任何先进的技艺都不易积累和传承。我们至今没有发现这一时期的绞胎器物,这可能是一个主要原因。当然,没有发现不代表不存在,将来随着各地考古工作的推进,可能会发现这一时期的绞胎陶瓷器,但也一定是凤毛麟角。

隋唐是我国历史上的一段黄金时代,国家统一、政治相对安定,文化的发展也进入繁荣期,所以这个时期绞胎陶瓷器再次出现,绞胎技艺更加成熟。早年绞胎陶瓷器的研究者普遍认为绞胎陶瓷器诞生于唐朝,就是因为在广东肇庆汉墓绞胎陶耳杯出土之前,当时所能见到的绞胎器物都是唐以后的,给人的感觉就是唐代才突然出现绞胎陶瓷器。

唐代的絞胎陶瓷器实例较多,大部分分布于两京所在的关中与河南,其他如山西、东北以及大运河沿线的扬州、宿州等地区也有少量出土。主要出自墓葬、城市遗址和窑址。墓葬出土的例如1972年陕西乾县懿德太子墓的唐三彩骑马狩猎俑,该俑通高36.2、长30厘米,武士身着绿色衣裳,胎体以白色、黑褐色相间显现出类似树木年龄的花纹。马和垫板均为黑褐色木纹 ,这件陶俑被认为是懿德太子墓出土的俑类文物中最精美的一件,可以说是唐代绞胎陶瓷器的代表作。城市遗址出土的,如2003年西安小雁塔东院唐荐福寺遗物中的4件瓷枕,其中2件可复原,形状相似,为棕黄釉褐色绞胎。窑址方面,有河南巩义黄冶窑出土的贴面绞胎枕,数量较多。

总体来看,即使在唐代,绞胎陶瓷器相对于其他类型的陶瓷器来说仍然是小众产品,毕竟烧制有一定的难度,这一时期的绞胎陶瓷器多发现自京畿地区和商业较为发达的扬州等地。烧制的窑口比较少,主要是巩义黄冶窑。不过就中国绞胎陶瓷器的发展历史来说,能烧制唐三彩骑马狩猎俑这样通体绞胎的精品器物,相较于汉代来说,已经是巨大的进步。

宋代是绞胎陶瓷器的繁荣期,在唐代绞胎技艺的基础上有更进一步的发展。这时期的绞胎陶瓷器更多的是作为日常生活用器,创造了更多的纹理,例如席编纹、流沙纹等,全绞胎器的比例多于半绞胎器,器型也更多,有碗、盏、盘、钵、罐、壶、瓶、枕、盒等。宋代烧制绞胎陶瓷器的代表性窑口也进一步扩展,主要有河南修武当阳峪窑、河南巩义芝田窑、河南鲁山段店窑、山东淄博窑等。

宋代之后出土的绞胎陶瓷器急剧减少,发现绞胎陶瓷器的窑址仅两处,器型、纹饰也很单一,精美程度远不及唐宋。

绞胎陶瓷器的烧制难度较高,因此数量相对较少,流传的区域多局限在京畿或者商业发达、交通便利的地区,到宋代才逐渐走向寻常百姓家,这又与中国社会经济环境的变化高度关联。