高校医学院本部教师最认同什么样的科研评价制度?

——基于对我国18所高校医学院本部教师的调查

2021-11-25董彦邦

董彦邦,刘 莉

(上海交通大学教育学院,上海200240)

一、问题的提出

医学基础研究是现代医学发展的基础,对人类健康和经济社会发展具有革命性的影响。高校医学院本部教师是从事医学基础研究的重要力量。统计发现,我国内地3 所高校2010—2014 年医学论文总被引次数已经跻身世界前150 名[1]。但目前我国医学基础研究领域从0 到1 的原始创新能力不够,源于本土的自主性、引领性、原创性理论的突破不多[2]。统计还发现,我国内地高校2010—2014年医学论文的篇均被引次数远未达到海外高校平均水平[1]。如何引导和激励高校医学院本部教师做出突破性的研究成果,成为高校医学领域科研管理的重要问题。

高校对教师开展的科研评价活动是科研管理的重要环节,可以从根本上指引教师从事学术职业的行为及发展方向,更好地激励其在创造性学术工作上的主观能动性[3]。制度认同是制度能否获得成功的重要影响因素。当制度获得认同时,制度目标与自我实现统一起来,外在要求转化为内在要求,制度也会得到较好的遵守[4]。因此,当科研评价制度获得高校医学院本部教师的认同时,能够促进其主动从事高质量的研究工作。

关于高校医学领域教师科研评价制度认同问题,已有学者分别从教师和管理者的视角进行了探索。在管理者对科研评价制度的认同方面,比斯利(Beasley)等[5]、阿塔索伊卢(Atasoylu)等[6]、叶(Yeh)等[7]分别调查了美国和加拿大医学院院长、系主任等对临床医学领域教师晋升过程中科研评价指标的看法,发现同行评议的期刊论文、基金资助、国内学术会议报告等指标获得了更高的认同。在教师对科研评价制度的认同方面,凯沃尔基安(Kevorkian)等[8]和肯佩宁(Kempainen)等[9]分别调查了美国高校物理医疗与康复系和临床医学系教师对晋升过程中科研评价指标的看法,均发现同行评议的期刊论文和基金资助获得了更高的认同;李文平[10]通过调查国内部分高校理工、人文社科和医学领域教师对评价制度的满意度,发现年龄越大、教龄越长的教师对评价制度的满意度越低,个体发展和工作自主是影响满意度的重要因素;杨继平和张雪莲[11]通过调查山西省部分高校理工、人文社科、医学和艺术领域教师对晋升工作的满意度,胡玮薇和叶冬青[12]通过调查合肥部分高校理工、人文社科、医学和农学领域教师对绩效评价的满意度,均发现年龄与晋升工作和绩效评价工作满意度呈U 型关系,中级和副高职称教师对晋升工作和绩效评价工作的满意度较低;林祯秀和江琴[13]通过对福建省理工、农学、医学领域教师的调查发现,教师对职称评定工作的满意度较低。尽管已有研究围绕高校医学领域教师对科研评价制度认同现状及影响因素进行了较为深入的探索,但仍存在以下3 个方面不足:首先,已有研究重点关注的是教师对科研评价制度的整体认同和对评价指标的认同,但教师对评价目的、评价标准等要素的认同需要进一步研究;其次,已有研究分析了不同性别、年龄、教龄、职称的教师对科研评价制度的认同差异,缺乏对不同学科和研究类型的教师对科研评价制度的认同差异的研究;最后,已有研究主要分析了教师科研评价制度认同的现状,缺乏对制度认同的影响因素的研究,尽管有研究分析了个体发展、工作自主、工作成就和金钱财富对评价制度认同的影响,但该研究只是从生存需求和成长需求方面进行分析,关系需求对制度认同的影响需要进一步探究。

二、研究设计

(一)样本选取与数据收集

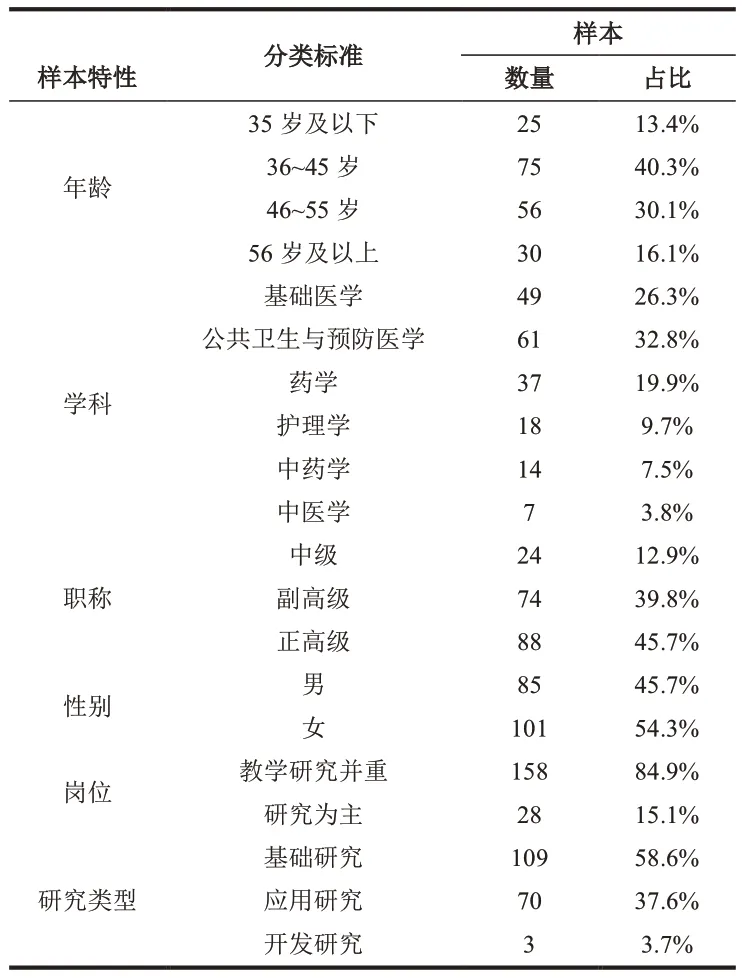

研究采用目的抽样策略。先根据2019年软科中国最好学科排名,选取基础医学、药学、护理学等8个一级学科排名前20 的高校,共18 所;再从样本高校中选取一级学科所在学院的专任教师作为调查对象。通过问卷星平台发放电子问卷,共发放1679 份,回收186 份,回收率为11.08%。样本的基本特征如表1所示。

表1 样本的基本特征描述(N=186)

(二)分析框架

科研评价制度包含若干不同的评价要素,本研究从这些要素着手,探究高校医学院本部教师对评价制度的认同现状。综合杨建林[14]、中国科学院科技评价研究小组[15]、蒋洪和李文燕[16]对评价要素的划分标准,本研究中科研评价制度包括评价目的、评价标准、评价方法、评价指标、评价主体、评价周期、评价结果应用7个要素。

本研究应用美国心理学家克莱顿·奥尔德弗(C.P.Alderfer)的生存-关系-成长需求(Existence,Relatedness,and Growth,简称ERG)理论探究高校医学院本部教师对科研评价制度认同的影响因素。ERG 理论认为,个体行为同时受到不同需求的激励,需求从低到高依次分为生存需求、关系需求和成长需求:生存需求指人们生存所必需的生理和物质需求;关系需求指人们维持重要人际关系的情感性和主观性需求;成长需求指发展个人潜力和才能的需求[17]。高校教师科研评价制度可以从根本上引导教师的科研行为和未来发展方向,科研评价的过程中需要协调好教师、管理者等不同利益主体的关系,科研评价的结果往往作为教师职务聘任、职称晋升、薪酬调整的依据。因此,科研评价制度直接关系到高校教师的生存需求、关系需求和成长需求,当科研评价制度能够满足教师的这些需求时,会获得高度的认同感。

(三)数据分析方法

为解决本研究提出的问题,依次采取了3种分析方法:首先,采用描述性统计分析方法,分析教师对科研评价制度各要素的认同度;其次,采用独立样本T检验和单因素方差分析方法,分析不同学科、研究类型、职称、性别、年龄的教师对科研评价制度各要素的认同差异;最后,采用多元线性回归分析法,分析生存需求、关系需求、成长需求对教师科研评价制度认同的影响。

(四)变量的测量

对高校医学院本部教师科研评价制度认同的测量,采用的是非量表式题项,根据教师的晋升、年度考核、聘期考核、科研奖励等制度文本中与科研相关的内容自行编制。对高校医学院本部教师科研评价制度认同的影响因素的测量,采用的是量表式题项。对于生存需求的测量,一方面,科研评价结果通常是教师薪酬调整的依据,与教师的物质需求密切相关;另一方面,科研评价是教师学术职业压力的重要来源[18],也会引起学术职业流动[19],与教师的生理和情绪状态密切相关。因此研究设计了3个题项,如“科研评价为我带来了理想的薪酬待遇”。对于关系需求的测量,有学者指出,教师与管理部门的平等对话能使考评制度得到教师的真正认同[20],而互动公平关注的是管理者与员工在互动过程中感受到的平等程度[21]。因此,研究借鉴科尔奎特(Colquitt)编制的互动公平量表,包括4 个题项,如“就科研评价的细节问题,院系管理者会与我进行沟通”。对于成长需求的测量,一方面,当个体认为任务处于最佳挑战域,那么能力需求被满足[22],教师的潜力才能最大程度上被激发;另一方面,学术成果的研究与发表周期较长[23],且高校教师对更高学术价值的追求始终是其发展的不竭动力和最终依归[24],只有当科研评价制度能使教师有足够的时间和精力去追求高水平研究时,才能充分发挥其才能。因此研究设计了3个题项,如“科研评价鼓励我去探索高质量的、有挑战性的研究”。

三、研究发现

(一)高校医学院本部教师对科研评价制度的认同现状

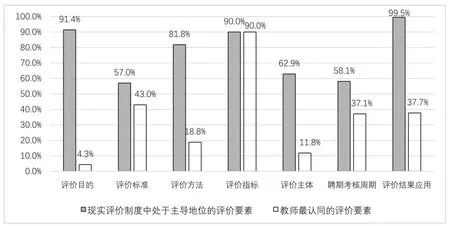

图1为高校医学院本部占主导地位的科研评价制度与教师最认同的科研评价制度的比例。由图1可以看出,除评价指标外,科研评价制度的现状与教师最认同的科研评价制度之间均存在较大差异。差异最大的评价要素是评价目的和评价方法。在评价目的方面,当前评价制度中占主导地位的是终结性评价目的(91.4%),但教师最认同的形成性评价目的所占的比重较小(4.3%);在评价方法方面,当前评价制度中占主导地位的是定量评价(81.8%),但教师最认同的同行评价所占的比重较小(18.8%)。

图1 高校医学院本部占主导地位的科研评价制度与教师最认同的科研评价制度的比例

(二)高校医学院本部教师对科研评价制度的认同差异

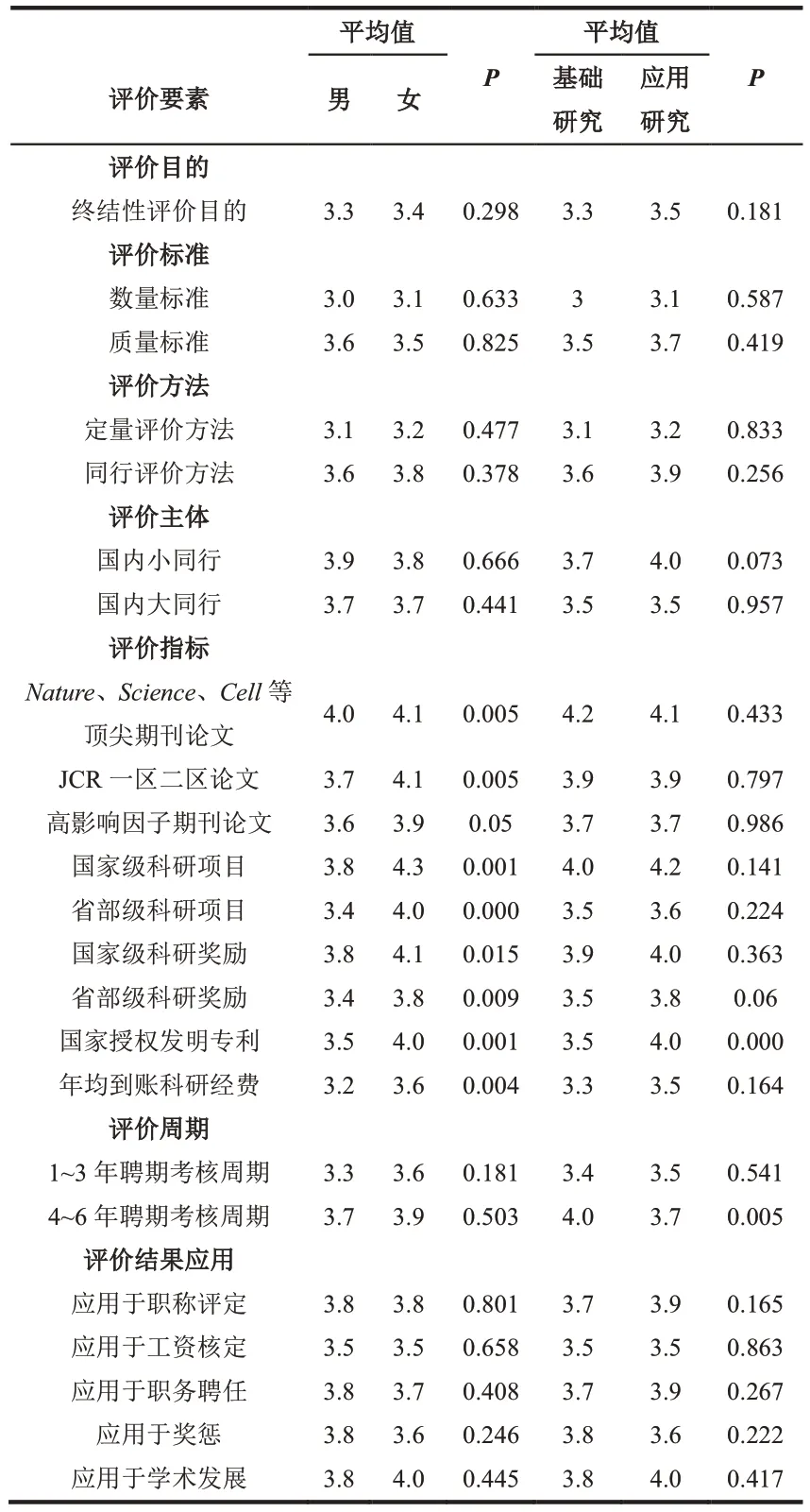

表2为高校医学院本部教师科研评价制度认同性别和研究类型差异的独立样本T 检验。由表2 可以看出:不同性别的教师对评价指标的认同度存在显著差异(P<0.05),女性教师对论文、项目、奖励、专利、经费等指标的认同度均显著高于男性教师;不同研究领域的教师对评价指标和评价周期的认同度存在显著差异(P<0.01),基础研究领域的教师对“4~6 年聘期考核周期”的认同度显著高于应用研究领域的教师,而应用研究领域的教师对“国家授权发明专利”的认同度显著高于基础研究领域的教师。

表2 高校医学院本部教师科研评价制度认同性别和研究类型差异的独立样本T检验

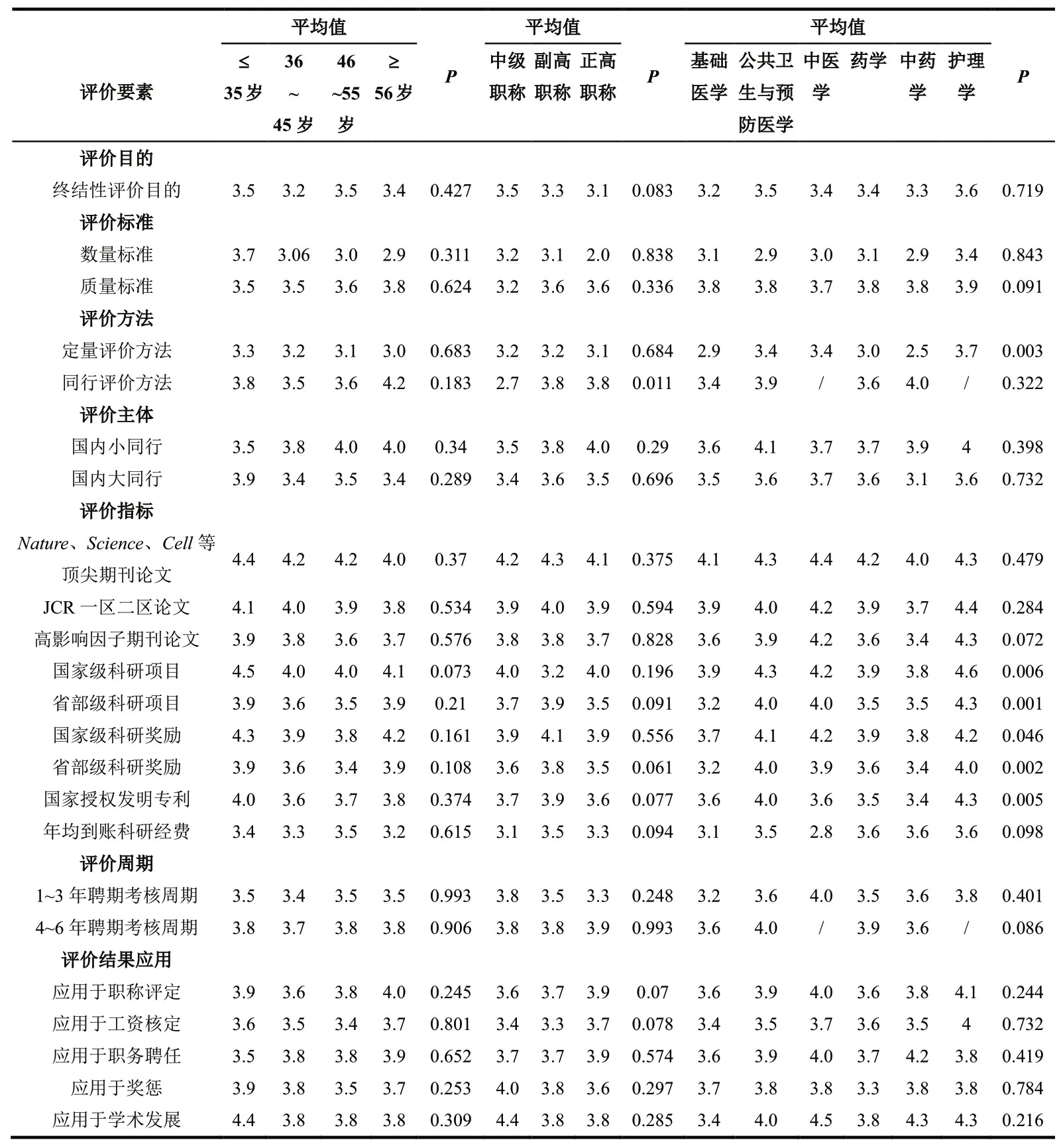

表3为高校医学院本部教师科研评价制度认同年龄、职称和学科差异的单因素方差分析。由表3 可以看出:不同年龄的教师对各评价要素的认同度均没有显著差异(P>0.05);不同职称的教师对评价方法的认同度存在显著差异(P<0.05),具有副高和正高职称的教师对“同行评价方法”的认同度显著高于中级职称教师;不同学科的教师对评价方法和评价指标的认同度存在显著差异(P<0.05),护理学领域教师对“定量评价方法”和项目、奖励、专利等指标的认同度总体上高于其他医学领域。

表3 高校医学院本部教师科研评价制度认同年龄、职称和学科差异的单因素方差分析

(三)高校医学院本部教师科研评价制度认同的影响因素

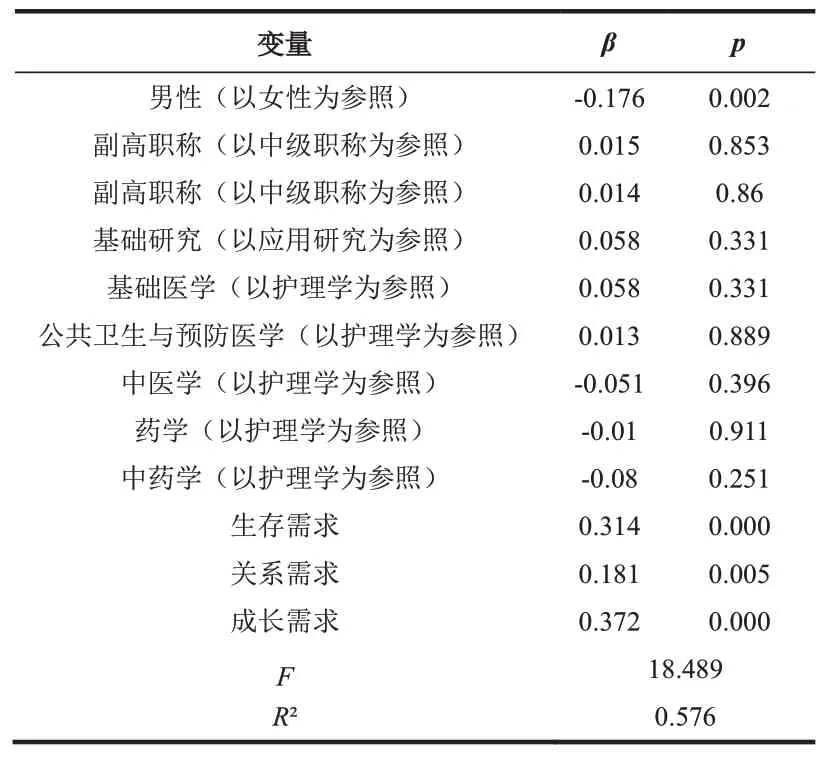

根据上述研究结果,高校医学院本部教师对科研评价制度的认同存在显著的性别、职称、研究类型和学科差异。因此,本研究将这4 个人口统计学变量作为控制变量放入回归模型。表4 为生存需求、关系需求和成长需求对高校医学院本部教师科研评价制度认同的影响。由表4 可以看出,生存需求(β=0.314,p<0.001)、关系需求(β=0.181,p<0.01)和成长需求(β=0.372,p<0.001)对高校医学院本部教师的科研评价制度认同度均产生了显著积极影响,其中影响最大的是成长需求。

表4 生存需求、关系需求和成长需求对高校医学院本部教师科研评价制度认同的影响

四、讨论

(一)现实的科研评价制度与高校医学院本部教师最认同的科研评价制度的差异

管理者和教师的不同立场和不同身份,必然会反映到两者对考核评价体系的认识差异中[25]。在评价目的方面,高校对教师进行评价的目的原本是为了促进教师、学科、高校“三发展”,但管理者往往把高校发展凌驾于教师发展之上[26]。在评价主体方面,小同行由于知识结构接近评价对象,同等条件下其评价结论更具客观性和权威性[27],相应地会得到教师更高的认同;但出于提高管理效率和节约成本的考虑,管理者往往会以国内大同行作为评价主体。在评价方法、评价标准、评价周期和评价结果应用方面,管理者更关注的是科研产出效率,即在最短时间内生产更多的科研成果,评价结果通常作为教师“优胜劣汰”的依据,但这违背了科学研究的规律和学术职业的特殊性,矮化了教师对学术的追求。

(二)高校医学院本部教师科研评价制度认同的性别、职称和学科差异

高校医学院本部教师对科研评价指标认同的性别差异与学科差异有一定的相关性。从样本中不同医学学科领域的性别分布上看,除护理学领域均为女性教师外,其他医学领域男性和女性教师比例基本持平。当从样本中剔除护理学领域之后,男性和女性教师对评价指标的认同度并没有显著差异(P>0.05)。因此,性别差异是由护理学领域的特殊性引起的。我国护理学领域高等教育起步晚,教师的科研能力不足,外语水平较低,获得的科研资助较少[28],SCI 期刊论文数量较少,且主要分布在影响力较低的期刊[29]。因此,通过设置一些量化指标,可以更快促进我国护理学领域与国际接轨,所以会得到护理学领域教师更高的认同。

高校医学院本部教师对同行评价认同的职称差异,可能是由以下两方面的因素引起的。一方面,副高职称与正高职称教师有更多的机会参与到评价活动中,对同行评价过程更加了解,同时也能从中收获自信和提升主体意识,进而增强其对同行评价的认同度。另一方面,同行评价难免存在主观性的弊端,学术共同体的“学术权力本位”消解了学术的独立性,同行评议也会沦落为“熟人关系网”[27]。中级职称教师大部分都是刚开始从事学术职业,尚未形成稳定的学术关系网,因此,他们可能会对同行评价的客观公正性产生怀疑,进而影响其对同行评价的认同度。

(三)生存需求、关系需求和成长需求对高校医学院本部教师科研评价制度认同的影响

“学术人”是高校教师身份的根本属性,整体表现出忠于真理、超越功利、勇于创新、崇尚自由等特征[30]。因此,相对于生存需求和关系需求而言,当关系“学术人”身份实现的成长需求得到满足时,会使高校医学院本部教师对科研评价制度有更强的认同感。但我国高校当前的科研评价制度主要是以工具理性为主导,会忽视教师的能动性,甚至抑制其原发性科研动机[31]。

教师与管理部门的平等对话能使考评制度得到教师的真正认同,并改变多数教师从内心对考核评价持反感态度的状况[20]。因此,当行政管理者在科研评价的过程中与教师保持良好关系时,会对高校医学院本部教师对科研评价制度的认同产生积极影响。这与由由和高峰强的研究结果一致。由由[32]通过对理工、社科、农学、医学领域教师的调查发现,当教师感知到行政与学术之间的关系较好时,会对其工作满意度产生积极影响;高峰强等[33]通过对理工、人文、医学、艺术学等领域教师的调查发现,当教师在高校内的地位较低,工作中参与决策的机会较少,体会不到领导和行政机关的支持与帮助时,其工作满意度会降低。但当前我国大学管理行政化在教师评价中尤为突出,行政机构主导对教师的学术评价,由此滋生了学术腐败,出现不公平现象,同时也存在对学术成果产生误读的现象,削弱了教师的学术热情[34]。

“经济人”是教师身份的重要属性,其基本假设是每个人每一天都在不断算计着行为的成本和收益,然后再决定如何行动[30]。因此,生存需求的满足会对高校医学院本部教师对科研评价制度的认同产生积极影响。但当前我国高校医学院本部教师在承受着较大的考评压力下,拿着较低的薪资。高晓凤等[35]通过对医学院校专职教师的调查,杨振荣[36]通过对福建省医学院校中青年骨干教师的调查,发现多数教师承受着较大的科研压力。张珣等[37]通过对江苏和安徽地区高校理工、人文社科、医学领域教师的调查,发现教师的薪酬满足感较低。但这一研究结果与李文平[10]的研究结果并不一致,该研究发现与生存需求相关的金钱财富并未对教师对评价制度的满意度产生显著影响。这与样本的差异有关,李文平的样本中一般本科院校占41.7%,但本研究中的样本均来自“双一流”建设高校。这些高校均以建设世界一流大学或世界一流学科为目标,追求以研究为主的大学或学科排名,使得这些高校的教师比一般本科院校有更大的科研压力,教师的薪酬满足感和公平感也相对更低,因此生存需求的满足更能够提升这些高校的教师对科研评价制度的认同感。

五、结论与建议

(一)结论

本研究通过对18 所高校医学院本部教师进行问卷调查,分析了教师对科研评价制度的认同现状及影响因素。主要得出以下结论:

1.高校医学院本部现实的科研评价制度与教师最认同的科研评价制度有较大差异

现实的评价制度具有浓厚的“行政本位”倾向,而教师更期待“以人为本”的评价制度,差异主要体现在评价的目的、方法、标准、结果应用等方面。现实与理想的评价目的分别是终结性评价目的和形成性评价目的,现实与理想的评价方法分别是定量评价和同行评价,现实与理想的评价结果应用分别是职称评定和学术发展,现实与理想的评价标准分别是数量标准和质量标准。

2.高校医学院本部教师对科研评价制度的认同存在明显的职称和学科差异

在职称方面,由于参与度较低和对同行评价客观公正性的疑虑,中级职称教师对同行评价的认同度明显低于副高及以上职称教师。在学科方面,由于护理学相对其他医学领域而言发展较为滞后,护理学教师对量化方法和指标的认同度普遍高于其他医学领域。

3.生存需求、关系需求和成长需求是影响高校医学院本部教师科研评价制度认同的重要因素

当教师能够在考评压力得到适当减轻的同时获得较为理想的薪酬待遇,在评价过程中与管理者维持良好关系和获得平等地位,可以充分发挥其学术潜力和才能时,均会对科研评价制度认同产生积极影响。但“学术人”身份终究是教师身份的根本属性,因此,成长需求是影响其对科研评价制度认同的最重要因素。

(二)建议

为更好地发挥科研评价制度对高校医学院本部教师科研行为的引导和激励作用,本研究基于教师对科研评价制度认同的视角,提出如下建议:

1.充分发挥高校医学院本部教师的主体性,保障其在科研评价制度和执行过程中的话语权

在科研评价制度的制定过程中,可以通过问卷和访谈的形式,广泛征求各类教师的意见和建议,避免教师对评价制度的误解和抵触。在科研评价制度的执行过程中,将自评作为同行评价的重要补充,如在会议评审的过程中加入自我陈述和答辩环节。同时,完善问题反馈机制,如对评价过程中遇到的问题及解决问题的建议,教师可以随时向学院或学校的学术委员会反馈,以作为下一年度评价制度改革的参考。

2.充分尊重高校医学院本部教师的胜任力及其对真理的不懈追求,发挥他们的科研潜力与才能

适当延长评价周期,特别是对于需要长期探索和积累的基础研究领域的教师,聘期考核周期应不低于5 年,应用研究领域的考核周期可以相对缩短。坚持质量为主的评价标准,设置较为灵活的数量要求,对于有高质量成果但数量未达标的教师,可以采取灵活的破格晋升、直聘和高聘制度。在评价指标难度方面,应充分考虑到与教师能力的匹配,既应具有一定挑战性,但不能超出教师能力范围。

3.给予高校医学院本部教师更多包容和鼓励,增强其对组织的归属感

当教师在科研评价的过程中遇到困难时,管理者应给予教师充分的包容和鼓励,满足教师被理解和支持的需要。如当教师因科研创新失败而无法达到考核评价的要求时,管理者应给予充分的理解和包容,并在同行专家对创新失败的过程进行分析的基础上,给予一定程度认可。当教师因未获得晋升而感到沮丧时,管理者应给予鼓励,并根据当前评价结果帮助教师制定下一步的改进计划。

4.为高校医学院本部教师提供有竞争力的薪资待遇,使其全身心投入到科研工作中

在“双一流”建设过程中,高校教师的科研压力明显增加,因此,建议为教师提供有竞争力的薪资待遇,以为教师科研创新提供基础保障。特别是对于处于弱势地位的年轻教师和女性教师,在同时面临生活压力和科研压力的情况下,只有提升薪资待遇,减轻生活压力,才能使其有足够的时间投入到科研中,而不是靠“走穴”赚取生活费[32,37]。

此外,为提升高校医学院本部教师对科研评价制度的认同感,还可通过提高青年教师在同行评价主体中所占比重,增强其对同行评价的信任感。根据高校医学学科发展水平的差异,分别制定不同的评价方法和标准:对于发展水平相对滞后的学科,可采取定量评价为主的方法,促进其更快与国际接轨;对于相对成熟的学科,可采取同行评价为主的方法,鼓励教师进行更高水平的研究。