农民可持续生计与村民自治

2021-11-24徐龙顺

徐龙顺

(上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433)

一、农民生计资本与村民自治的研究现状

2021年国家颁布《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》突出强调健全基层群众自治制度,健全村(居)民自治机制。村民自治是我国基层民主政治的基础,经过三十余年的探索实践,村民自治不仅成为基层治理实践的伟大创举,也是农村社会迈向民主化治理的重要举措。近年来,我国村民自治的制度实践实现了从“权威型治理”到“协同型治理”的转变,治理能力实现了“刚性化治理”到“柔性化治理”的飞跃,但仍存在自治主体虚化、自治能力弱化的问题,“村民自治”的理想蓝图与现实场景之间还存在巨大鸿沟[1]。因此,在推进基层治理现代化进程中急需解决的问题是:如何提高村民自治能力,促进村民自治参与。其中,可持续生计分析框架为解决这一现实问题提供了新的视角,生计资本这一非正式制度对村民自治具有积极促进效应。生计资本不仅关系着农民生活状态的改善,还直接影响农民的生计活动[2],因此村民自治作为农民表达意愿、维护权利的生计活动呈现方式深受其生计资本的影响。新时代下以村民自治制度为指导破解基层治理难题,以可持续生计资本为保障纾解村民自治参与性不足的困境,对于提高村民自治能力和推进基层治理现代化具有重要意义。

目前,学术界对村民自治的研究主要围绕三条路径展开。一是村民自治的治理研究,村民自治作为一种治理机制是乡村社会治理的直接民主形式,乡村社会治理本身蕴含着政治的逻辑、行政的逻辑和自治的逻辑,而村民自治是乡村社会治理的重要表现形式[3]。已有学者研究了社会治理情境下农民生计资本对村民自治的影响。在人力资本对村民自治的影响研究中,一些学者研究了农民的性别、年龄、婚姻状况、政治面貌等因素的社会参与效应[4]。教育作为人力资本最核心的内容对个体治理参与的影响研究呈现差异化:政治过程理论和资源动员理论认为公民受教育程度对参与社会活动有直接或间接影响[5],在具体的村民自治领域中,政府对农民的教育引导,农民对参与知识的获取和了解有助于提高村民自治的参与水平[6];教育的“参与悖论”认为教育与公民社会参与并没有直接联系,随着公民受教育水平的提高,教育的边际效应递减,因此教育对参与行为的影响是相对的而不是绝对的[7]。在金融资本(经济资本)对村民自治的影响研究中,金融资本的主要表现形式是收入,有学者基于绝对收入理论的研究认为收入高的人更有可能感受到社会的积极变化,进而投入到政治生活中[8],以家庭纯收入为研究对象,何可等研究认为家庭纯收入越高的农民治理参与的意愿也越高[9];以个体年收入为研究对象,汪红梅等通过研究农民参与村域环境治理的意愿和方式认为农民人均年收入对参与方式影响显著,农民收入越高越倾向于以投资的方式参与治理[10]。还有学者基于相对收入理论研究认为纵向经济获得感和横向经济获得感对农民有序参与行为具有显著效应[11]。在社会资本对村民自治的影响研究中主要出现两种观点倾向,一种观点认为以社会信任、社会网络和社会规范为特征的社会资本显著提高村民社区治理[12]和社会矛盾治理[13]参与意愿和行为,社会资本的丰富程度能够影响乡村治理背景下的村民自治水平,两者存在内在耦合关系[14],可以通过乡村社会资本整合提高治理效能[15];还有一种观点认为乡村社会资本主要是基于血缘和地缘的“关系社会”和“人情社会”,表现为“宗族派系”、“民间信仰”和“精英俘获”,乡村政治权力与社会资本形成利益共谋[16],社会资本的表现形式发生异化,逐渐呈现出消极社会资本的一面[17]。二是村民自治的制度研究,学者们主要研究了选举制度、村务公开制度、决策制度、监督制度等制度建设内容和运行困境[18],倾向于关注村民自治的民主价值取向和制度赋权功能[19]。三是村民自治的乡村关系研究,该研究主要聚焦于国家权力与村民自治的辩证关系,因此有学者提出了“控制的自治”[20]、“行政吸纳自治”[21]、协调共生的“共栖”[22]等观点。

梳理和分析现有研究发现,虽然已有学者分析了农民生计资本与村民自治的效应关系,但选取生计资本的维度较少,对村民自治的测量维度也存在较大争议,且研究数据量小,缺少基于全国微观数据可持续生计分析框架的现实考量。此外,对“可持续生计能力—政治兴趣和政治信任意愿—村民自治行为”之间影响机理和作用机制的实证研究也较少。本文的理论贡献如下:一是从制度性和非制度性维度测量村民自治,并基于因子分析和加权得分两种方法进行稳健性检验;二是基于可持续生计分析框架,从人力资本、自然资本、物质资本、金融资本、社会资本的维度实证检验农民可持续生计对村民自治的影响;三是基于社会实践理论和计划行为理论,遵循“客观能力—主观意愿—参与行为”链条,实证分析“农民可持续生计—政治兴趣和政治信任—村民自治”之间影响机制,探讨政治兴趣和政治信任在农民可持续生计与村民自治之间的中介效应。

二、农民可持续生计对村民自治影响的分析框架与假设

(一)可持续生计:村民自治的客观能力

可持续生计是农民在从事生计活动过程中所拥有的人力、自然、物质、金融和社会资本的总和,在基层治理实践中,可持续生计是村民自治的客观能力和基本保障。可持续生计分析框架契合“村民自治”制度和“乡村振兴”战略发挥公民主体作用的特征,可以在可持续生计分析框架下把握村民自治现状。

人力资本是指个体所拥有的不以产品出卖而转移的特定资本形式,是个体为追求生计目标所持有的文化、知识、技能、健康等。教育传授了公民政治参与技能与知识,赋予了公民清晰的政治关系认知及理性的政治参与行为,更能促进公民参与政治活动[23]。拥有更多政治知识和能力的公民知道何时何地如何参与何种事务,有更高的参与素养[24]。也有学者认为年龄是农民最主要的生计资本,对政治参与具有正向促进效应[25]。在我国,村民自治作为基层民主政治的基础,村民自治实践是农民政治参与的直观表现形式。由此,提出以下假设:

H1:人力资本对村民自治有显著正影响。

H1a:受教育程度对村民自治有显著正影响。

H1b:政治知识和能力对村民自治有显著正影响。

H1c:年龄对村民自治有显著正影响。

自然资本是指自然资源存量和生态服务质量,对于农民而言主要是土地,土地是农民主要的生产场域,是维持生计最为基本的生产要素[26],因此参考苏芳等[27]研究选取农民耕地面积作为自然资本的代理变量。一般而言,农民通过土地生产劳动将较为丰富的自然资本转化为较高的经济资本,因此形成自然资本转化为经济资本进而促进村民自治的关系路径。据此提出假设如下:

H2:自然资本对村民自治有显著正影响。

物质资本是指能够长期存在并为农民提供基本生活保障的物质资料,对于农民而言,房子和生产工具是事关生存的关键要素,将直接关系其生活质量和生活感知,进而对村民自治产生影响。此外,农民物质资本存量一定程度上反映其经济资本水平,一般而言,物质资本越丰富,经济水平和社会经济地位将越高,从而有效提高村民自治的参与意愿和能力。因此,本文提出如下假设:

H3:物质资本对村民自治有显著正影响。

金融资本是指流动、储备资金及变现等价物,金融资本影响权力资源、信息资源的正向配置,拥有更多资源的个体或群体更有兴趣或资本参与治理活动。对于农民而言,金融资本主要是收入和储蓄[28],此外,政府部门的福利补贴和参加的保险也是金融资本的一种存在形式[29]。据此提出如下假设:

H4:农民金融资本越丰富,参与村民自治的可能性越大。

H4a:农民收入水平越高,参与村民自治的可能性越大。

H4b:农民家庭总储蓄越高,参与村民自治的可能性越大。

H4c:农民获得的政府福利补贴越多,参与村民自治的可能性越大。

H4d:参加保险的农民更有可能参与村民自治。

社会资本是指社会关系和社会组织等社会资源,是个体为追求生计目标所持有的社会网络、社会信任等[30]。社会网络可以拓展视野和强化关系联结,在人情社会中内嵌于政治活动,成为获取政治资源的重要资本,因此社会网络对农民治理参与具有影响[31]。社会信任可以通过建立信息共享机制、合作机制和内在约束机制,进而影响着农民治理参与[9]。据此将社会资本划分为社会网络和社会信任,提出假设如下:

H5:农民社会资本越丰富,参与村民自治的可能性越大。

H5a:农民社会网络资本越丰富,参与村民自治的可能性越大。

H5b:农民社会信任水平越高,参与村民自治的可能性越大。

(二)政治兴趣、政治信任:村民自治的主观意愿

政治兴趣是指公民政治参与的心理态度和信念,是个体对政治系统影响力的主观判断,成为预测公民政治态度和政治行为的关键心理要素。已有研究表明,政治兴趣对公民政治参与有显著促进效应,政治兴趣作为政治卷入的主要表征与政治资源、社会网络共同决定政治参与行为[32]。由此,本文提出如下假设:

H6:农民政治兴趣越高,参与村民自治的可能性越大。

政治信任是公民对政府、公职人员、政治制度、政治价值信任的集合体。政治信任表现为公民对政治权威的认同和政治规则的遵守,是对国家政治和行政过程的情感流露,影响着公民对所处政治系统、所做政治决策的的心理认同。较高的政治信任能够提高公民采取积极的治理参与行为可能性[33]。据此提出假设:

H7:农民政治信任水平越高,参与村民自治的可能性越大。

(三)分析框架:“客观能力—主观意愿—参与行为”

社会实践理论认为,个体行为表达受“客观能力”和“主观意愿”双重作用影响,是场域、惯习和资本交互影响的结果[34]。在客观能力上考量“谁能参与”,在主观意愿上考量“谁愿参与”,遵循着“能力”到“意愿”再到“行为”的作用链条[11]。客观能力反馈于主观意愿,主观意愿作用于行为表达,因此可持续生计资本的能力表征通过政治兴趣和政治信任的意愿惯习作用于村民自治的参与行为。计划行为理论认为,个体人口特征和社会文化等因素通过影响行为信念间接影响行为态度、主观规范和知觉行为控制,并最终影响行为意向和行为表达[35],因此,遵循了“行为能力—行为意向—行为表达”的发展路径。由此提出如下假设:

政治兴趣在人力资本(H8a)、自然资本(H8b)、物质资本(H8c)、金融资本(H8d)、社会资本(H8e)影响村民自治,存在中介效应。

政治信任在人力资本(H9a)、自然资本(H9b)、物质资本(H9c)、金融资本(H9d)、社会资本(H9e)影响村民自治,存在中介效应。

基于此,本研究构建了“可持续生计”,“政治兴趣、政治信任”与“村民自治”之间关系的分析框架,见图1。

图1 本研究分析框架

三、数据来源、变量设置与模型构建

(一)数据来源

本研究所用数据源于2017年中国社会状况综合调查(Chinese Social Survey,CSS),该调查覆盖全国29个省(直辖市、自治区),共计调查问卷10143份。根据研究内容,对相关数据筛选处理,共得有效问卷5622份。样本基本特征见表1。

表1 样本基本特征

(二)变量设置

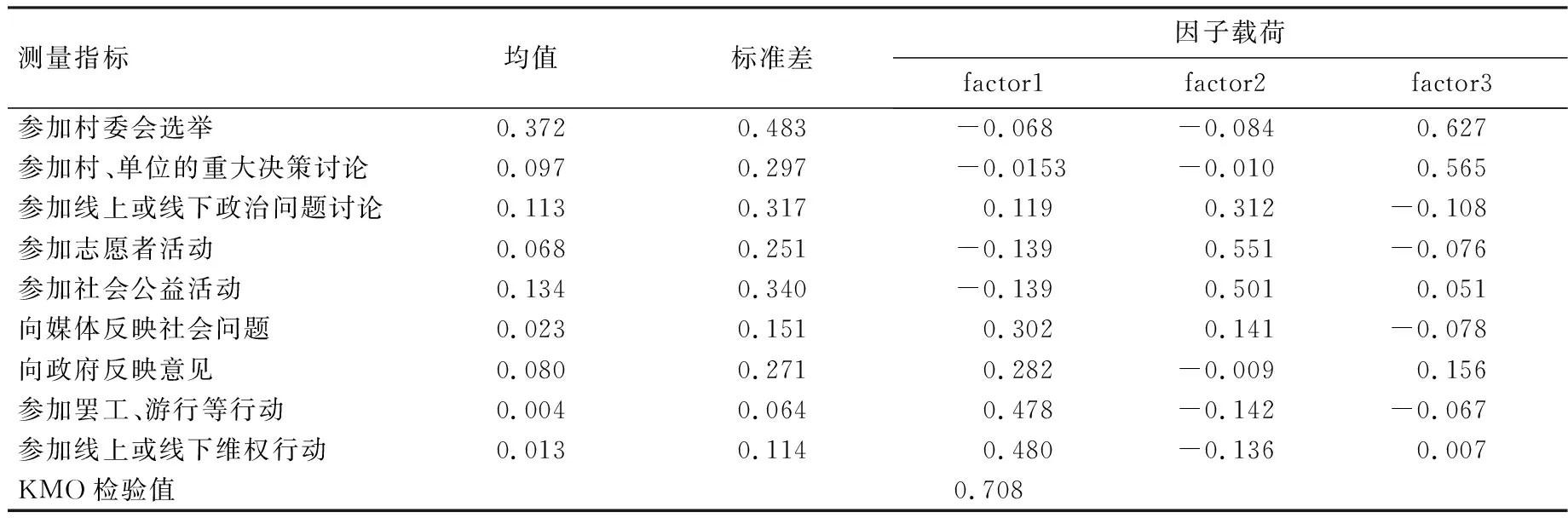

1.被解释变量:村民自治。村民自治的核心内容为“民主选举、民主决策、民主管理和民主监督”。因此,结合“村民自治”内容并根据制度性参与和非制度性参与,将村民自治的民主选举测量指标选取为“参加村委会选举”;民主决策操作化为“参加村、单位的重大决策讨论,参加线上或线下政治问题讨论”;民主管理的代理变量为“参加志愿者活动,参加社会公益活动”;民主监督的测量指标为“向媒体反映社会问题,向政府反映意见,参加罢工、游行等行动,参加线上或线下维权行动”。村民自治的9个指标测量方式为“参加=1”,“未参加=0”。运用主成分因子分析方法对9个指标做因子分析,依据特征根值大于1的原则提取公因子(1.614;1.566;1.362),根据旋转后的方差解释率计算村民自治,KMO检验结果为0.708,说明可以进行因子分析(见表2)。

表2 村民自治的主成分因子分析

2.解释变量:可持续生计。参考苏芳等[27]、赵恬等[29]研究,本文从人力资本、自然资本、物质资本、金融资本、社会资本五个方面设置指标测量可持续生计,具体变量含义及赋值见表3。

表3 主要变量描述性统计

3.中介变量:政治兴趣、政治信任。参考Barasch等[36]研究,政治兴趣主要衡量指标为“对政治活动的兴趣程度”,政治信任的操作化指标为“对乡镇基层政府的信任”。

4.控制变量。除了选取性别、婚姻状况、政治面貌等人口学特征变量外,考虑到身份认同,不同地域经济、文化、政治等因素对村民自治采取的行为模式可能不同,因此选取身份认同和省份作为控制变量。

(三)模型构建

农民可持续生计并非单一路径影响村民自治,政治兴趣和政治信任可能发挥着可持续生计与村民自治的中介作用,作用过程如图2所示。因此本文在基准回归模型的基础上,参照温忠麟等[37]中介效应分析方法构建中介效应模型如下。

图2 中介效应作用机制模型

Autonomyi=α0+α1livelihoodi+Zi+εi

(1)

Po_interesti=β0+β1livelihoodi+Zi+εi

(2)

Po_trusti=λ0+λ1livelihoodi+Zi+εi

(3)

Autonomyi=γ0+γ1livelihoodi+γ2Po_interesti+Zi+εi

(4)

Autonomyi=φ0+φ1livelihoodi+φ2Po_trusti+Zi+εi

(5)

本文共构建5个计量模型,其中,i代表农民个体,Autonomy代表村民自治,livelihood为人力资本、自然资本、物质资本、金融资本、社会资本在内的可持续生计,Po_interest为政治兴趣,Po_trust为政治信任,Z为控制变量,α、β、λ、γ、φ为待估参数,εi为随机扰动项。

四、农民可持续生计对村民自治影响的结果分析

(一)基本结果分析

表4汇报了农民可持续生计对村民自治的影响。首先,在人力资本对村民自治的影响方面,由模型(6)可知,教育对村民自治存在显著的正向影响,农民受教育程度每提高一个标准差(1.084),村民自治的可能性就提高1.2个百分点,H1a得以检验;政治知识和能力在1%的显著性水平上正向影响村民自治,与H1b观点一致,说明知识和能力基本素养是村民自治的重要支撑;年龄在1%的显著性水平上正向影响村民自治,H1c得到验证,说明在20~73岁的年龄范围内,村民年龄越大参与自治的概率越高,这符合我国农村“空巢老人”和“空巢家庭”的现状。在自然资本对村民自治的影响方面,土地生产要素并没有通过显著性检验,即H2不成立,可能的解释是:随着工业化和城镇化推进,农村土地抛荒化愈发严重,农民对土地的情感愈发薄弱。在物质资本对村民自治的影响方面,农民所拥有的房子数量对村民自治影响不显著,H3不成立,可能的解释是:相对于城市而言,农村宅基地市场流动性不足、市场化程度较低,其市场价值的评估还不完善,同时,农民对住房数量并没有较高的渴望,因此房子数量并不是影响村民自治的关键变量。在金融资本对村民自治的影响方面,个人总收入对村民自治存在显著的负向影响,与H4a观点相反,说明收入水平越高的个体单位时间的劳动价值越高,会有更多时间投入生产资料活动而无暇参与自治活动;家庭总储蓄对村民自治并没有统计学意义上的显著性,H4b不成立;福利补贴对村民自治影响不显著,H4c没有通过检验;参加医疗保险或公费医疗在1%的显著性水平上正向影响村民自治,H4d成立。在社会资本对村民自治的影响方面,是否上网、工作情况、参加团体情况和社会信任水平均正向影响村民自治行为,H5a和H5b得以验证。

其次,在控制变量中,性别、政治面貌和身份认同对村民自治有显著影响,而婚姻状况则不具备显著的统计学意义。

(二)稳健性检验

为进一步检验表4估计结果的稳健性,本文通过更改被解释变量的处理方式进行检验。将村民自治的9项指标的得分进行等权重加总作村民自治(Autonomy2)的得分。表5估计结果显示,除自然资本、物质资本、家庭总储蓄和福利补贴外,其余农民可持续生计对村民自治均有显著影响,个人总收入的影响系数为负,其余为正,总体回归结果与表4一致,说明回归结果具有稳健性。

表4 农民可持续生计对村民自治影响的估计结果

表5 农民可持续生计对村民自治(加权得分)影响的估计结果

(三)影响机制检验

1.农民可持续生计对政治兴趣和政治信任的影响

由表4基本回归结果可知,农民自然资本和物质资本对村民自治并没有显著影响,在影响机制检验中终止检验。在进行影响机制检验之前,对人力资本、金融资本和社会资本各代理变量进行因子分析(1)限于篇幅,因子分析过程省略。,依据特征根值大于1的原则提取公因子计算人力资本(Human)、金融资本(Financial)和社会资本(Social)。借鉴温忠麟等[37]中介效应检验方法,首先考察农民可持续生计对政治兴趣和政治信任的影响,结果见表6。

表6 农民可持续生计对政治兴趣和政治信任影响的估计结果

表6模型(1)和(4)显示,人力资本在1%的显著性水平上正向影响政治兴趣且负向影响政治信任,人力资本水平较高的农民表现为较高政治兴趣,但农民政治信任显著降低,这符合世界公民对政府信任水平普遍降低的趋势。由模型(2)和(5)可知,金融资本在5%的显著性水平上负向影响政治兴趣和政治信任,说明金融资本较高的农民有稳定的工作和收入来源,单位时间劳动价值较高,更有可能成为政治消极公民。此外,具有较高金融资本的农民对政府提供公共服务的可及性、便利性需求较高,乃至更高层次的尊重需求、自我实现需求和自我超越需求也较难得到满足,从而造成对政府的不信任。模型(3)和(6)表明,社会资本在1%的显著性水平上正向影响政治兴趣和政治信任,社会资本较丰富的个体在社会网络上表现为拥有更高层次的人际网络和更为丰富的政治信息,从而转化为“寻租”的资本,在社会信任上表现为拥有更高的信任感知,具有更高的政治效能感,从而将社会信任转化为政治信任。

2.农民可持续生计和政治兴趣、政治信任对村民自治的影响

接续农民可持续生计对政治兴趣和政治信任的影响研究,进一步考察农民可持续生计和政治兴趣、政治信任对村民自治的影响,从而完成整个中介效应的影响机制检验。估计结果见表7。

表7 农民可持续生计和政治兴趣、政治信任对村民自治影响的估计结果

表7模型(1)、(2)、(3)显示,总体来看,人力资本、金融资本和社会资本均在1%的显著性水平上正向影响村民自治,H1、H4、H5验证成立。模型(4)、(5)、(6)显示,政治兴趣在1%的显著性水平上正向作用于村民自治,这与H6观点一致,因为政治兴趣较高的农民对社会事务较为敏锐和热情,这符合“心理学模型”基本假设,结合表6模型(1)、(2)、(3),H8a、H8d、H8e通过检验。模型(7)、(8)、(9)显示,政治信任对村民自治存在显著负影响,H7不成立,结合表6模型(4)、(5)、(6),H9a、H9d、H9e通过验证。

3.中介效应量分析

根据本文中介效应作用机制模型,参考温忠麟等[37]研究方法,报告政治兴趣、政治信任在农民可持续生计影响村民自治中的中介效应量。首先比较β1γ2与γ1,λ1φ2与φ1的符号,若同号,属于部分中介效应,报告中介效应占总效应比例,即β1γ2/α1、λ1φ2/α1;若异号,属于遮掩效应,报告间接效应与直接效应比例的绝对值,即|β1γ2/γ1|、|λ1φ2/φ1|。因此,结合表6和表7,计算中介效应的效应量如表8所示。

表8 中介效应的效应量 %

五、结论与启示

本文利用CSS2017微观调查数据,基于可持续生计分析框架的现实思考,全面探讨农民可持续生计对村民自治的影响及作用机制,并进行稳健性检验。本文得出以下结论:(1)人力资本、金融资本和社会资本对村民自治具有显著正向影响,其中金融资本影响效应最大,人力资本影响效应次之,社会资本影响效应最小,而自然资本和物质资本对村民自治的影响并不显著。(2)人力资本层面的受教育程度、政治知识和能力贡献较大;金融资本层面的收入影响效应显著为负,参加医疗保险或公费医疗的正向贡献最大;社会资本层面的社会网络具有较大的显著正效应,而社会信任贡献效应较小。(3)影响机制发现,人力资本、金融资本和社会资本通过政治兴趣和政治信任影响村民自治。(4)政治兴趣和政治信任在农民可持续生计影响村民自治中存在部分中介效应或遮掩效应,政治兴趣的中介效应量较大,政治信任的中介效应量较小。

据此,本文得出以下政策启示:(1)整体而言,夯实“村民自治”基石,改善农民生计资本,形塑农民参与村民自治的心理,激活农民主体活力,提高村民自治参与度和获得感,发挥农民参与村民自治的积极性与创造性。(2)在参与能力制约方面,完善乡村教育基础设施,优化乡村教育财政投入结构,鼓励农民继续教育;健全农民参与村民自治渠道,丰富农民参与村民自治知识;完善乡村社会保障制度,提高医疗保险和公费医疗等福利保障,培育“双创型”新农民;完善乡村网络基础设施,提高互联网普及率,构建村民自治信息平台;整合传统乡村社会组织,培育新型乡村社会组织;培育农村良好社会风气,提高农民社会信任水平。(3)在参与心理意愿方面,充分尊重村民自治中的农民主体地位,提高农民“政治热情”和“政治兴趣”,鼓励农民参与选举投票、志愿组织、上诉维权等行为活动;在公民本位、社会本位理念下强化“服务型政府”建设,使得农民享有更高的生活幸福感和政治效能感。