浅析马鞍桥水库左岸岩溶渗漏及其防渗处理

2021-11-23蔡宝柱

张 新,蔡宝柱

(新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司,新疆 乌鲁木齐 830002)

我国西南地区岩溶分布广泛。岩溶对水库工程的影响主要是库坝区岩溶渗漏和岩溶塌陷问题[1]。国内外已有文献[2]对岩溶区水库渗漏模式、渗漏条件、防渗技术等进行了一些研究。结合已有工程实践[3],表明岩溶地区水库建坝的关键前提是查清地下岩溶现象的位置、规模、连通关系、溶蚀程度等,针对性的制定防渗处理方案,确保水库能蓄水、少渗漏或不渗漏。

马鞍桥水库位于云南省临沧市,为Ⅲ等中型水库,拟建坝型为沥青混凝土心墙堆石坝,坝顶高程1652.50 m,最大坝高67.50 m,总库容1140.00 万m3。坝址左岸分布三叠系上统大水塘组上段(T3d2)中厚层状灰岩、含燧石结核灰岩,钻孔揭露最大厚度292 m,存在岩溶渗漏。综合运用钻孔、平硐、物探、原位测试与室内土工试验等,查明了岩溶分布规律与渗漏情况,为防渗处理设计提供了翔实的地质资料。本文拟对其岩溶渗漏及相应防渗方案进行分析和探讨,以期为类似工程提供有益的启示。

1 坝址区基本地质条件

马鞍桥水库地处滇西南横断山区。坝址区山势陡峻,呈“V”型,河谷狭窄,宽20 m~50 m,两岸岩层走向与河流近平行,为顺向河谷。左岸坡山顶高程1813 m~1909 m,上陡下缓,坡度27°~45°;右岸坡山顶高程1770 m~1953 m,坡度约35°。岸坡上覆第四系全新统残坡积土厚度一般3 m~5 m。

坝址区分布地层主要为三叠系中、上统白云岩、玄武岩、灰岩、砂岩等,岩性平面分布见图1。其中:

三叠系中统河湾街组(T2h)块状、中厚层状白云岩、泥质白云岩,属弱可溶岩,岩体溶蚀发育微弱或不发育,主要分布于左岸1750 m以上的谷坡和山顶及右岸高程1658 m~1710 m以上,岩层产状30°~50°SE∠50~85°。

三叠系上统大水塘组下段(T3d1)玄武岩,为非可溶岩、具弱透水性,可作为左岸相对隔水层,层厚31 m~106 m,主要分布于左岸高程1685m~1793m一带的谷坡,呈北东向展布,假整合接触于河湾街组(T2h)之上,由上游库尾河谷延伸至坝址坝肩,经F1断层影响而歼灭。F1断层位于坝址区左岸山坡,延伸长度约1 km,属正断层,产状40°~50°SE∠80~85°,发育在三叠系上统大水塘组(T3d2)灰岩条带中。断层带宽2.0 m~3.0 m,断层破碎带以碎裂岩为主,沿断层岩溶发育,导水性强。

三叠系上统大水塘组上段(T3d2)中厚层状灰岩、含燧石结核灰岩,为强可溶岩,岩层产状50°SE∠72°,层厚115 m~292 m,主要分布于坝址左岸高程1622 m~1692 m,整合接触于大水塘组下段(T3d1)之上,存在岩溶渗漏问题。

三叠系上统南梳坝组(T3nn)泥岩、砂岩夹泥灰岩,为非可溶岩、具弱透水性,可作为相对隔水层,分布于坝址左岸高程约1673 m以下、河床及右岸山体,层厚73 m~89 m,该层与大水塘组上段(T3d2)呈整合接触。

坝址区地层岩性分布情况见图1。

图1 坝址区地层岩性分布平面图

2 左岸岩溶勘察

2.1 岩溶勘察方法

根据工程实际,结合专家咨询意见,综合采用岩溶现象调查及测绘、钻探、坝肩平硐、物探(选用了高频大地电磁测深、高密度电法、井下全孔壁数字成像、声波测试等)、钻孔压注水、室内土工试验等勘探手段和试验方法,查明了岩溶分布和渗漏。

2.2 岩溶发育特征及规律

2.2.1 岩溶形迹

岩溶形迹受岩性和结构面控制。地表及钻孔、平硐揭露的岩溶形迹大多位于T3d2灰岩条带中,沿裂隙、层面、软弱夹层、断层构造等结构面发育,主要充填角砾岩、岩屑、方解石及次生粘土,透水性较好。在靠近河谷地带以及可溶岩与非可溶岩接触部位,溶蚀裂隙较发育,可见溶洞、溶孔等,如左岸K6、K7溶洞位于T3d2灰岩与T3d1玄武岩、T3nn砂岩交界处。岩溶洼地、溶洞、落水洞以及岩溶泉多呈北东或北北东向发育。

2.2.2 岩溶发育历史

马鞍桥水库处于保山-耿马中山盆地碳酸盐岩碎屑岩类水文地质亚区中的玉明珠河段岩溶地下水子系统内,未发现大规模古岩溶,岩溶形迹以现代岩溶为主。新构造运动以来,受地壳整体抬升,玉明珠河快速下切,现代岩溶发育处于早期阶段,即裂隙扩溶阶段,岩溶以溶隙、溶孔为主,溶洞和小型溶蚀洼地等主要发育在河谷两岸及可溶岩与非可溶岩交界附近,未发现岩溶管道系统。

2.2.3 岩溶空间分布

由于区域新构造运动以急剧抬升为主,间歇性不明显,在岩溶形成过程中,迅速下切的河流使地下水强烈溶蚀带附近尚未形成水平岩溶系统时,地下水位已下降,强烈溶蚀带随之下移,导致岩溶形迹在垂向上较分散,大致分布在三个高程带:1500 m~1530 m、1570 m~1590 m、1600 m~1630 m。钻孔岩溶形迹统计表明,岩溶发育总体上随深度增加而减弱,在1450 m~1470 m高程以下钻孔线岩溶率明显减小。

高密度电法、高频大地电磁法测深(EH-4)探查结果表明:在坝址左岸向上游侧的玄武岩连续稳定,有利于防渗封闭。顺F1断层破碎带,灰岩条带岩溶发育,发育高程为1510 m~1575 m。

钻孔、平硐揭示,在水平方向,近河谷部位水动力条件好,岩溶形迹较明显,向岸坡50 m~100 m岩溶形迹逐步减少。

2.2.4 岩溶发育程度

区域地表岩溶调查及坝址附近16 个钻孔揭露的岩溶形迹统计见表1。岩溶形迹以溶隙、溶孔为主,溶洞较少,在河谷地带及左岸邻谷附近较多,深部揭露的很少。其中,左岸坝址附近T3d2灰岩表面发育的2 个溶洞、落水洞洞径约1.5 m~3.0 m,在洞深约2 m~2.5 m即变成溶蚀裂隙,无水;左坝肩ZK23 钻孔在孔深85 m~88.3 m发现溶洞,充填粘土。

按照岩溶发育程度划分标准[4],坝址区岩溶发育程度弱~强,其中以白云岩为主的T2h地层,岩溶发育弱,以纯灰岩为主的T3d2地层,岩溶发育整体也较弱,但顺层面构造、与非可溶岩接触部位以及断裂构造影响带内,岩溶较发育,属中等~强。

岩溶发育见表1。

表1 岩溶发育统计表

3 左岸岩溶渗漏

3.1 岩溶渗漏判别

钻孔揭示,坝址左岸T3d2灰岩条带层厚115 m~292 m,地下水位1446.87 m~1528.21 m,低于河床水位81 m~146 m。深度0 m~172 m溶蚀强烈,多形成溶隙、溶孔、溶洞,岩体中等~强透水;172 m以下溶隙不发育,岩体弱~微透水,透水率多小于5 Lu。

该层靠左岸山体一侧分布连续完整的T3d1玄武岩条带,呈顺河向展布,层厚31 m~106 m,为不可溶岩,且深度14.5 m以下岩体透水率小于2.9 Lu,属弱~微透水,为相对隔水层。同时,玄武岩地下水位稳定在1670.7 m~1690.6 m之间,高于正常蓄水位1651.5 m。

该层靠河床一侧为T3nn页岩、泥岩夹砂岩、泥灰岩,深度32 m~65.8 m以上岩体透水率大于10 Lu,属中等~强透水,以下岩体透水率基本小于5 Lu,属弱~微透水,为相对隔水层。坝址左岸正常蓄水位位于中等~强透水性的T3nn岩层中,且该层与T3d2灰岩整合接触,库水通过岩溶裂隙、落水洞和溶洞直接补给灰岩地下水深槽带,再沿岩溶裂隙,经上下坝肩向下游排泄,因此左岸灰岩存在裂隙型渗漏通道。

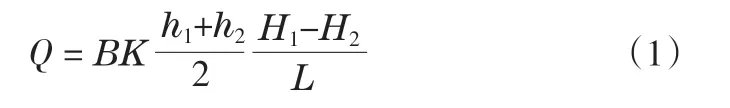

3.2 岩溶渗漏量估算

左岸T3d2灰岩岩溶裂隙渗漏量估算如式(1),计算结果见表2。可见,库水经左岸岩溶裂隙渗漏量为0.22 m3/s,相应年渗漏量约694 万m3,占坝址以上多年平均径流量的33.5%。量值较大,需采取必要的防渗处理措施。

式中:Q为渗漏量;B为渗漏带宽度,取灰岩平均宽度98 m;K为渗透系数,取灰岩渗透系数大值均值2.43×10-4m/s;H1为水库正常蓄水位;h1为库内含水层厚度,为正常蓄水位与河流裂点标高1420m之差;H2为下游河谷水位;h2为下游含水层厚度;L为水库岸边至下游河谷的水平距离。

计算结果见表2。

表2 左岸坝肩岩溶渗漏量估算表

4 左岸岩溶渗漏防渗处理

4.1 防渗方案比选

库区内与库水接触的T3d2灰岩约11.2 万m2,可采用水平防渗,但缺陷主要是成库后库盆悬托高度大、掩埋和半掩埋溶蚀洼地、溶洞,基础软硬不均,浮土下溶蚀宽缝、溶洞空腔临空,长期运行存在渗透、沉降变形和击穿破坏可能,可靠性差。

另一方面,坝址左岸渗漏带主要集中在T3d2灰岩中,平均宽约98 m,遇大规模岩溶管道、空腔的可能性小,主要问题是深度大,须实施分层灌浆帷幕搭接。经充分认证和技术经济比选,最终采用垂直防渗方案。

4.2 防渗底界确定

岩溶底界的确定原则有:①根据钻孔压水试验,按设计所需吕荣值(Lu)确定;②根据实测地下水位确定,一般比最低水位低20 m左右;③根据岩溶通道连通试验测定的下游出水点高程确定。

勘察揭示钻孔压水试验5 Lu以下5 m的高程为1480.92 m,实测钻孔最低水位为1446.87 m;同时根据岩溶分类,强岩溶下限高程为1461.92 m。结合上述确定原则,从偏于安全的角度,岩溶防渗底界高程取为1420.0 m。

4.3 灌浆帷幕设计

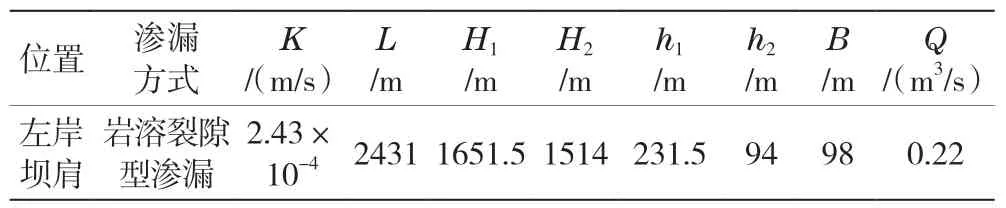

自坝顶高程(左坝肩灌浆平硐底高程)1652.5 m起,至岩溶防渗底界1420.0 m止,灌浆帷幕深232.50 m,采取分层防渗方式。

4.3.1 分层灌浆结构

灌浆深度越深,灌浆导管偏移越大,其灌浆效果越差。因此,灌浆帷幕共分三层,每层偏距6 m。第一层即左坝肩灌浆平硐,灌浆深度由坝顶1652.5 m~1552.5 m,深100 m;第二层灌浆平硐底高程1562.5 m,灌浆深度由1562.5 m~1500.0 m,深62.5 m;第三层灌浆平硐底高程1510 m,灌浆深度由1510 m至1420 m,深90 m。

为保证灌浆连续,形成封闭体系,在三层灌浆平硐之间深度搭接10 m,即第一层灌浆底界与第二层灌浆顶界、第二层灌浆底界与第三层灌浆顶界之间相互搭接10 m。分层灌浆结构设计见图2。

图2 灌浆帷幕结构设计图

4.3.2 灌浆平硐布置

三层灌浆平硐均采用城门洞型,断面尺寸4.0 m×4.5 m (宽×高),分别长90.5 m、110 m、110 m;三层平硐垂直坝轴线方向水平偏移6 m。由于平硐段为可溶性灰岩,岩性较差,平硐开挖后采用10 cm厚挂网喷护混凝土衬砌一次支护后,在洞内衬砌50 cm厚C25 现浇混凝土作为永久支护。

4.3.3 灌浆施工

采用高压帷幕灌浆,灌浆压力4 MPa~6 MPa,帷幕共2 排,排距1.5 m,孔距1.5 m,由下层至上层分层、分段、分序灌浆,先进行下游排I序孔灌浆,再灌II序、III序孔,然后灌上游排孔[5]。灌浆采用小口径(开孔孔径73 mm,以下56 mm,终孔不小于46 mm)钻进,先钻5 m低压灌浆后,下入长孔口管用浓浆镶好,待凝完成后分段钻孔直至终孔。各灌浆段浆液由稀至浓逐级变换,灌浆压力在一般灌浆段尽快升到设计最大值,遇溶洞先封堵。

4.4 渗流监测

为监测左岸防渗帷幕效果及绕坝渗漏,设计在每层灌浆平硐上下游侧沿轴线间隔50 m设渗压计一组,共18 支,并在左岸山体设绕坝渗流管3 根。同时,在下游坝脚处设三角形量水堰1 座,采用0.8 m混凝土墙截断河槽,以监测坝体坝基总渗流量。

5 结语

马鞍桥水库坝址左岸分布三叠系上统大水塘组上段(T3d2)灰岩,存在岩溶渗漏。在各种勘察方法查明岩溶以溶隙、溶孔为主,岩溶发育随深度增加而减弱的前提下,经充分论证和比选,设计采用三层灌浆帷幕搭接防渗处理,帷幕深232.50 m,同时设置渗流监测设施,较合理的解决了左岸岩溶防渗处理难题,确保了水库正常修建。

另一方面,鉴于岩溶的复杂性,且T3d2灰岩局部较厚、灌浆帷幕较深,部分岩溶现象可能仍未查清。因此,建议在施工过程中,根据揭示的地质情况和试验性灌浆效果,适时补充地质勘察研究和(或)优化、调整设计;如遇规模较大溶洞,可采取膜袋灌浆或投瓜子石、砂等方式,并增加灌浆排数。