微波联合针刺治疗周围性面神经麻痹的临床研究

2021-11-23倪文杰段淑琴赵立新

倪文杰,段淑琴,赵立新

周围性面神经麻痹(peripheral facial paralysis)又称面神经炎、周围性面瘫、Bell麻痹等,中医称之为“面瘫”“口僻”“吊线风”“口眼斜”等,是常见的脑神经病变。国外报道周围性面神经麻痹发病率为11.5/10万~53.3/10万[1],主要表现为患侧面部额纹变浅或消失、眼睑闭合无力、眼裂扩大、泪液外溢,患侧鼻唇沟平坦、口角下垂,面部被牵向健侧,患侧面部不能做皱额、蹙眉、闭目、鼓气、吹口哨等动作,或发病前几天有患侧耳后、耳内、乳突区或面部的轻微疼痛,或伴有患侧舌前2/3味觉障碍、听觉过敏等症状,部分病人除上述症状外,还有耳廓和外耳道感觉迟钝、外耳道和鼓膜上出现疱疹等症状[2]。少数病人病程迁延日久,口角可歪向患侧,出现“倒错”现象,或出现患侧面肌痉挛,影响工作、生活。周围性面神经麻痹属常见病、多发病,治疗方法较多,如中药、西药、针刺、艾灸、推拿、理疗等,每种疗法的特点、效果亦不尽相同。本研究采用微波联合针刺治疗周围性面神经麻痹,观察其临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年5月—2020年5月在山西省中医院针灸科门诊治疗的周围性面神经麻痹病人180例作为研究对象,年龄15~70岁,发病时间≤3 d,均为单侧面瘫,按照随机数字表将病人分为对照组与观察组,每组90例。本研究获得山西省中医院伦理委员会批准。

1.2 诊断标准 西医诊断标准参照2018年《神经病学》[2]中特发性面神经麻痹的诊断标准;中医诊断标准参照2016年全国中医药行业高等教育“十三五”规划教材《针灸治疗学》[3]中面瘫的诊断标准。

1.3 纳入标准 ①符合周围性面神经麻痹的西医诊断标准及中医诊断标准;②首次发病者,单侧面瘫;③发病时间≤3 d,入组前未经其他药物及治疗手段治疗者;④年龄15~70岁;⑤House-Brackmann(H-B)面神经功能分级[4]为Ⅴ级或Ⅵ级者;⑥面神经功能评分≤24分者[5];⑦认知功能正常,可配合治疗者;⑧无晕针史者;⑨病人知情同意并签署知情同意书。

1.4 排除标准 ①中枢性面瘫病人,其他原因(如手术、外伤、腮腺病变等)所致周围性面神经麻痹病人;②糖尿病病人;③妊娠期及哺乳期病人,精神病病人;④不能配合针刺及微波治疗者;⑤不能按规定时间来门诊治疗的病人;⑥随访资料不全者。

1.5 脱落标准 已纳入本项研究,但在治疗过程中失访或自行退出者。

1.6 治疗方法 两组均行针刺治疗,取穴:人中,患侧阳白、四白、地仓、颊车、翳风,对侧合谷;针刺方法:每日1次,每次留针30 min,每隔10 min运用平补平泻手法行针1次,使病人所针穴位处有或酸、或麻、或胀、或痛的感觉,或兼而有之,连续治疗10次为1个疗程,1个疗程结束后,间隔1 d,再进行下1个疗程。观察组于每次针刺治疗结束后,即用微波治疗仪(型号:HBS-B型,南京华贝电子医疗设备有限公司生产)治疗,治疗仪的圆形辐射器放置于病人的患侧耳后乳突部,距皮肤8~10 cm,功率调至20 W,局部皮肤表面有温热感即可,每日1次,每次20 min,连续治疗10次为1个疗程,1个疗程结束后,间隔1 d,再进行下一个疗程。嘱两组病人治疗期间避免面部受风寒刺激、劳累,保证每日7~8 h充足睡眠,眼睑闭合不全者可用滴眼液滴眼,每日3次,预防角膜感染。

1.7 观察指标

1.7.1 H-B面神经功能分级 依据H-B面神经功能分级标准[4]分为Ⅰ~Ⅵ级,Ⅰ级为正常,Ⅱ级为轻度,Ⅲ级为中度,Ⅳ级为中重度,Ⅴ级为重度,Ⅵ级为完全麻痹。

1.7.2 面神经功能评分 面神经功能评分总分=面神经动态观评分-面神经静态观评分-并发症评分,满分为50分,分数越高,面神经功能越好[5]。

1.7.3 安全性观察 观察病人治疗期间生命体征变化及不良反应发生情况。

1.8 疗效评定标准 治愈:治疗后面神经功能评分为47~50分;显效:治疗后面神经功能评分提高15~46分;有效:治疗后面神经功能评分提高10~14分;无效:经治疗后面神经功能评分提高不足10分[5]。总有效率=(治愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

2 结 果

2.1 两组病例完成试验情况比较(见表1) 两组完成试验情况比较差异无统计学意义(χ2=0.206,P>0.05)。

表1 两组病人完成试验情况比较 单位:例

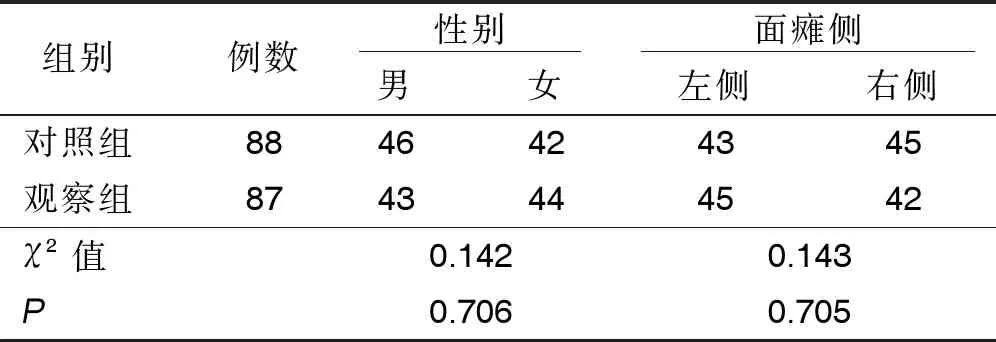

2.2 两组病人性别、面瘫侧比较(见表2) 两组病人性别、面瘫侧比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

表2 两组病人性别、面瘫侧比较 单位:例

2.3 两组病人年龄、发病时间比较(见表3) 两组病人年龄、发病时间比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

表3 两组年龄、发病时间比较(±s)

2.4 两组临床疗效比较(见表4)

表4 两组临床疗效比较 单位:例(%)

2.5 两组治疗前后H-B面神经功能分级情况比较 治疗后,两组H-B面神经功能分级均较治疗前改善,差异均有统计学意义(P<0.05),且观察组H-B面神经功能分级优于对照组,差异有统计学意义(Z=-2.715,P<0.05)。详见表5。

表5 两组治疗前后H-B面神经功能分级情况比较 单位:例(%)

2.6 两组治疗前后面神经功能评分比较 治疗后,两组面神经功能评分均较治疗前升高(P<0.05),且观察组面神经功能评分明显高于对照组(P<0.05)。详见表6。

表6 两组面神经功能评分比较(±s)单位:分

2.7 安全性分析 两组病人治疗期间的生命体征(体温、呼吸、脉搏、血压)均未出现明显异常,针刺及微波治疗过程中,均未出现晕针及其他严重不良反应。

3 讨 论

周围性面神经麻痹属中医学“面瘫”“口僻”“吊线风”“口眼斜”等范畴,中医认为,本病发病与多种因素有关,既与六淫之邪的侵袭有关,还与病人素体气血亏虚、所处的环境等有关[6]。正气不足,脉络空虚,卫外不固,风寒、风热之邪乘虚侵袭面部阳明、少阳经络,使面部阳明、少阳经气受阻,经筋失养,面部筋肉纵缓不收而发为本病。针灸是临床治疗面瘫的首选疗法之一。根据“穴位所在,主治所及”的腧穴理论,近取人中及患侧的阳白、四白、地仓、颊车、翳风,以疏通面部阳明、少阳经脉,祛风通络,濡养经筋,调和气血,根据“经脉所过,主治所及”的腧穴理论及“面口合谷收”的记载,选取对侧合谷穴,以疏通阳明经脉。本病的西医发病机制尚未完全明确,目前以3种学说为主:病毒感染学说、面神经微循环障碍学说、自身免疫缺陷学说,病毒感染、面神经微循环障碍、自身免疫缺陷这3种因素均可引起面神经髓鞘或轴突不同程度的变性或水肿,出现面神经炎症,水肿后面神经易受狭窄的面神经骨管的挤压,使神经冲动传导受阻。故本病发病之初,治疗应以消除面神经炎症和水肿为主,避免感染进一步加剧,改善面部血液循环,减轻面神经受挤压的程度,促进面神经功能恢复。

本病发病较急,进展较快,发病7 d内为急性期,大多数病人发病后数小时至3 d内即达高峰。对于针刺治疗介入的时机,医学界一直存在着争议,主要争议为急性期内针刺还是急性期后针刺,笔者倾向于急性期内即进行针刺治疗。李明高等[7]认为如在急性期给予面神经一个良性刺激,使受压神经产生兴奋,加速炎症局部的淋巴和血液循环,增强新陈代谢,改善受损面神经和面肌的营养状况,从而促进面神经炎症和水肿的吸收,缩短面神经受压时间,进而增加面神经恢复的机会。祝锁斌[8]通过对比周围性面瘫病人的前期针灸介入治疗和后期针灸介入治疗,得出结论:周围性面瘫病人前期给予针灸介入治疗效果明显,不仅能提高治疗有效率,改善临床症状,而且能促进病人日常生活能力的恢复。孙宁[9]通过对发病后1~3 d和发病后8~10 d的周围性面瘫病人进行针灸治疗发现,发病后1~3 d较发病后8~10 d进行针灸治疗的病人治愈时间明显缩短,愈显率明显提高。宋洛川[10]通过对发病1~3 d内和发病8 d后的周围性面瘫病人进行针灸治疗发现,发病1~3 d内针灸治疗的总有效率(93.55%)高于发病8 d后针灸治疗的总有效率(80.65%)。

早在20世纪60年代,微波能技术便开始应用于临床医学领域,但仅做一些外辐射辅助治疗,到了20世纪80年代,由于加温技术的进展,微波能技术在临床医学中的应用日益广泛深入[11],目前已广泛应用于内科、外科、妇科、五官科、理疗科、肿瘤科等疾病的诊断和治疗,近年来微波也被用于治疗周围性面神经麻痹,但相关的研究报道较少。微波是一种高频电磁场,穿透力强,被照射到的组织从表皮到深部可同时产生微波效应,这种效应即生物体在微波场的作用下相互摩擦产生的热效应[12],热效应可使局部组织血管扩张,血液循环加速,新陈代谢增快,并可改善局部组织的营养,加快水肿的吸收和炎症的消除,提高免疫功能。本研究使用微波治疗仪照射患侧的耳后乳突部,该部位的面神经管是面神经从内耳道底至茎乳孔出颅时所经过的骨性管道,由于面神经管狭窄,几乎仅能容纳面神经通过,所以当面神经出现炎症、水肿时很容易受到挤压,而微波照射产生的热效应可透至面神经管内的面神经,使面神经局部血液循环增快,加快面神经水肿的吸收和炎症的消除,增加面神经的营养,从而促进面神经功能恢复。

本研究中,针刺主要作用于面部,微波主要作用于面神经管内,二者共同作用,可同时消除颅外和颅内的面神经的炎症和水肿,故作用更快,面神经功能恢复得更好。研究结果也证明微波联合针刺治疗可明显提高周围性面神经麻痹的临床疗效,且优于单纯针刺治疗。