同的而异矢:林风眠徐悲鸿比较研究

2021-11-23张宗明

□ 张宗明

进入20世纪,文艺领域内普遍掀起了一股与传统决裂的浪潮,表现在美术上,出现了各种主义和流派,评论界一度将其统称为“前卫派”或“先锋派”。林风眠(1900-1991)与徐悲鸿(1895-1953)就是其中的“前卫者”或“先锋者”。

中国传统绘画通常分为道与技两大层面:道是规律、特征、本质等认识论问题,技是技术、形式、内容等方法论问题。本文从绘画技法的层面来探讨林徐之异同,于是有了“同的而异矢”的结论。所谓“同的”,是指林风眠与徐悲鸿具有相同的艺术目的,即处于变革中国艺术的先驱之列,并在革新中国绘画上形成了相同的初衷和归旨;所谓“异矢”,是指林、徐在实现自己的创作上采取了基于自身独特体悟的绘画风格和技法,并呈现出个性化的艺术符号。一言以蔽之:林风眠与徐悲鸿在艺术上有着相同的求索创新的艺术目标,但是,他们分别以不同的绘画风格和表现技法去实现自身的艺术追求。

一、“同的”的具体表现

1.同是因因相袭传统技法的叛逆者

“逢人耻听说荆关”,这是齐白石不同于20世纪初中国画坛动辙宋元、言必古贤“时风”的另般声音。刘海粟在1919年发表的《画学之必要之点》文中对此“时风”有真切的描述:“反观吾国之画家,终日伏案模仿前人画派,或互相借稿模仿,以为研究张本,并以得稿最多者为良画师焉。故画家之工夫愈深,其法愈呆,画家之愈负时誉者,画风愈靡,愈失真美。”①由法留学相继回国任教的林风眠与徐悲鸿对此“时风”更是言讨之、行逆之。

在言论上,林风眠与徐悲鸿倡导写生,以西方科学的观察方法力避当时国画不重“形”而重“程式”的通病,一改千画一面的旧局,以写生表现现实。当然林风眠的写生与徐悲鸿的写生是不同的:林风眠是通过写生研究物象,在创作时他是凭记忆和经验进行的,是抛开写生稿据忆依理而画;而徐悲鸿是将写生作为创作来进行的,是创作的基础。

林风眠 山径 纸本设色 广东美术馆藏

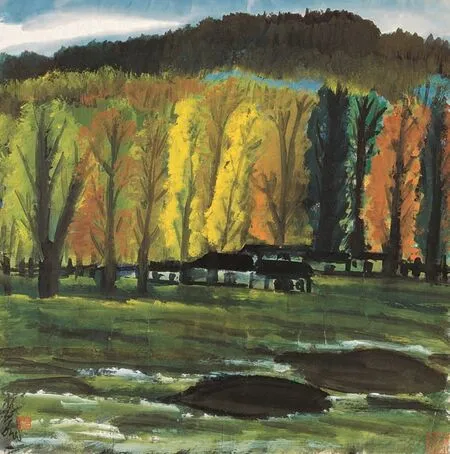

林风眠 农村小景 66.5×66cm 纸本设色 20世纪50年代 上海中国画院藏

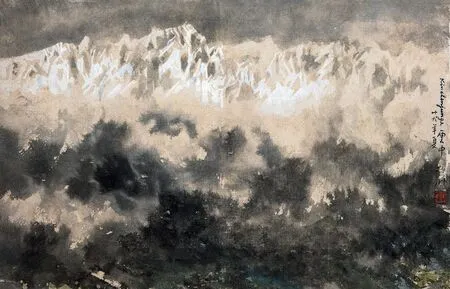

徐悲鸿 喜马拉雅山 34×52cm 纸本设色 1940年

在画法上,林、徐两人也摈弃了因因相袭的传统技法,笔墨的审美体系在这两位与传统派相对立的融合派面前彻底土崩瓦解,西画的素描、色彩和科学观察等表现技法被有目的地引入中国画的变革中。林风眠在表现主义道路上开创出他的“风眠体”样式,特别是方构图和色彩的大胆创造使其形成了独特的个人风格——“他把西画的块面造型、视觉空间表现、满构图和方构图的方法与传统中国画的线造型、结构图式空间,谐调融合在一起,形成统一的、有个性特色的艺术风格。但是,林风眠的水墨、彩墨之所以有艺术魅力和艺术价值,更主要的原因是因为它……从创作的出发点至创作的过程,都贯穿自由抒发感情的原则,充满了诗意和写意精神。”②徐悲鸿则坚守写实,以“素描为一切造型艺术之基础”,创立了“线面结合”的造型方法,他一方面把中国画的线性理论加以传承和完善,另一方面强化物象“形”的客观性,突出了三维空间的表现,使他的中国画摆脱了传统图式存在的弃形求神的主观性弊端(如头大身小,造型概念化等),创立了影响近代中国美术的“新院体”,这个被称为“徐、蒋体系”的表现方法成为新中国成立后美术界的主流形态。

2.同是取法中西、革新国画的融合派

如果说林风眠与徐悲鸿在绘画技法的取向上与因因相袭传统技法背道而驰的话,那么在具体取法上则成为中西融合的革新派的同行者。究其原因,与两人的学艺经历有关。林风眠20岁即赴法,他对中国画的程式化通病接触不深,对中国画博大精深的所谓传统涉猎有限。徐悲鸿较林风眠略好些,但也没有对因因相袭的传统技法深入到“不能自拔”,所以,经过赴法学艺几年的西学淘洗后,林、徐的思想和眼界大开,走出传统的藩篱就显得轻而易举。

从学术背景上说,林风眠受蔡元培、徐悲鸿受康有为的思想影响,蔡、康都是倡导引西学以变革的执旗者,蔡重在教育领域,康重在政治范畴;林、徐继承了他们“引西变中”的思想,在自身所处的艺术领域大力倡导中西合璧,不管是以中化西还是调和中西,其共同的归旨都是取长补短、志图革新、开立新局。这可以从他们两人的绘画主张中窥斑见豹,如林风眠语:

不要去临摹,要去写生,有了体会再画出来。

绘画上的基本练习,应该以自然现象为基础,先使物象正确,然后谈到写意不写形的问题。

对自然研究,画自然的东西,有些笔法训练基础,做内心感情的表达。广义说,点、线、面,是素描、白描,书法也是一样,再加上色彩,就是一件艺术品。

画画我看还是由素描开始,再用毛笔。

介绍西洋艺术!整理中国艺术!调和中西艺术!创造时代艺术!

徐悲鸿语:

素描是我们的基本学问,也是绘画表现唯一法门。

艺术以真为贵。真即是美。求真难,不真易。画人难,画鬼易。

画画要真诚。要脏,不要净;要方,不要圆;要笨,不要巧。

徐悲鸿 九方皋相马 139×351cm 纸本设色 1931年

《芥子园画传》害人不浅,要画山水,谱上有山水,要画花鸟,谱上有花鸟,要仿某某笔,他有某笔样本;大家可以依样画葫芦,谁也不要用自己的观察力,结果每况愈下,毫无生气了。

以人为主题,要以人的活动为艺术中心。③

3.同是中西艺术融合的探索者

绘画的本质只能是绘画,没派别也没中西。林风眠是以世界的精神,排除派别之争和中西对立,以东方艺术的基点结合中西之长从而能超越中西,独创出基于中西艺术之上又区别于中西艺术的现代全新的艺术形式——“风眠体”。林风眠的艺术求索大体经历了中国画(留学前)——油画(留学至1938年)——彩墨画(抗战重庆始至香港去世)三大阶段。总体上说,1938年后林风眠基本没有油画创作,50年代画过几张,数量极少。林风眠大半生都在进行他的彩墨画探索,他的彩墨画是以自然为师,强调写生为基础,放弃模仿和抄袭的观念,融入西法,追求画面的单纯和个性化的抒情,在重现对象中求得创造,抒发感悟。鲁迅说“悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的撕破给人看”。抗日战争之前林风眠作品多画悲剧,多给人以震惊的视觉冲击。对这一时期林风眠的创作,邓以蛰评论道:“风眠的杰作,要算是《人类的历史》了……中间的裸体,描写的极真确,只颜色稍嫌浮泛……真可算得一幅大纯小疵的杰作了。其余只有《金色之颤动》可以与此媲美。虽《平静》的情致自然,《摸索》的章法紧凑,视此都算不得创作。”④。当然,林风眠的画是跟喜剧无关的。30年代他开始了戏剧画探索,抗战时期他隐遁世外不画战争,而画身边的平凡人的生活,坚持艺术的非功利态度,反对“照相式”的刻板与平俗的写实主义;40年代末开始静物创作,改进、拓宽了中国画的绘画材料,广告、水粉色也拿来入画,以粗笔用线,墨笔勾勒,实现了色彩与用墨的脱化生新,呈现出个性化的“风眠体”样式。林风眠因其特殊的经历(“文革”中受到冲击,曾自毁画作),同一题材,他晚年在香港时反复画过,这是一种生命反刍式的深化。林风眠的创作总体上是“观而悟后”的产物,他自我总结说:“我作画时,只想在纸上画出自己想画的东西。我很少对着自然进行创作,只有在我的学习中,收集材料中,对自然作如实的描写,去研究自然,理解自然。创作时,我是凭收集的材料,凭记忆和经验去作画的。”⑤

徐悲鸿的艺术是中国画与油画并进并贯穿一生。他创作的鼎盛期是四五十岁时,代表作多诞生在这一时期。徐悲鸿说:“我所谓中国艺术之复兴,乃完全回到自然,师法造化。采取世界共同法则,以人为主题。要以人民的活动为艺术中心……”徐悲鸿早年对中西方艺术进行过比较,他说:“西方画乃西方之文明物,中国画乃东方之文明物。所可较者惟艺与术。然艺术复须借他种物质凭寄。西方之物质可尽术尽艺,中国之物质不能尽术尽艺,以此之故略逊”⑥,这只道出了中国画材料表现力不及西画的问题。其实最要命的是观察方法和创造力的丧失,这才是问题的根源,不是物的问题,而是人的思想。也许是出于比较研究的原因,《愚公移山》这张代表作,徐悲鸿以油画和中国画的不同形式各画一张,以证明自己实现了“顾吾以此难施人力之物质,而欲穷造化之奥颐繁奇”⑦。徐悲鸿认为中国画不仅是形不准,色彩也单调不完美,他要求画写意也要将墨与色放到同等重要的位置,这是因为他清楚中国画的特点和价值所在,水墨的独特审美和表现是他固守的,“至于外来艺术并不反对,但不能消灭自己的本性,才能发挥真正的中国艺术”,可见,他是以中化西,中为体、西为用,以此改良和提高中国画的表现力、感染力。中国绘画人与自然相融一体的精神境界是它的核心价值,其外在的表现语言和形式则是随时所需、随时而变的。徐悲鸿用行动践行了石涛“笔墨当随时代”的号召——当然徐悲鸿为摆脱笔墨程式而弱化了笔墨的分量,这是他在改良中国画进程中做出的取舍,是脱开了传统固有笔墨程式和审美标准,而将其与色同置同待,开创出的新格局。

二、“异矢”的具体表现

1.利线抒情与据线立型的表达区别

艺术家的线条表现是绘画中非常重要的部分,线条在不同的文化和地域的审美中有着不同的意识和表现,林风眠和徐悲鸿的线条虽基于同一文化语境的大背景下,但由于艺术家个体的追求差异而呈现出不同的形态。

林风眠绘画中的线是“利线抒情、疾可裂帛”。林风眠作品中的物形都是高度简化和提炼的,是对形体情感倾诉的精神升华。林风眠曾对定窑和宋瓷简洁、清洌的风格进行过学习、研究与参照,他的线得益于直线疾出的用笔方式。唐张彦远形容用笔“弯弧挺刃”“风趋电疾”,林风眠得此精髓。细细分析,林风眠用线有四大特征:一是多直线。因画的速度快,有爽利、硬挺的质感。二是大胆使用白线条。在水墨中运用白色线条是林风眠的一大创新,或活泼、或凝重、或爽利、或柔软的白线条赋予了水墨一种陌生而新鲜的视觉效果,使得线条表现更加丰富,同时也显出与众不同。三是强调线条组合间的空间意识。林风眠用线特别强调画面的形式构成和语言提炼,在构成上,他注意平行线与斜线、曲线和对角线的有机穿插,注意方与圆和三角形的视觉平衡;在语言上,他突出形象的单纯和饱满,有意识地强化色与墨的对比。四是线条因抒情而趋于抽象。笔的抒情使林风眠画的线解放了对形的束缚,流露出音乐般的节奏快感,强化了画面色墨间的协调。

徐悲鸿的线更多的是起到了强化“形”的作用,是“据线立型”。这可从四个方面分析:一是据形画线,线就是形,是构成形的支撑。二是空间分隔。线条是明晰空间的标志,前后穿叉,物象位置等因准确的线条得以定置其位,也强化了画面的空间感觉。三是以线强骨。徐悲鸿恪守中国画以线立骨、以线强骨的基本标准,画线时以写入画,线的书写性运用,继承和彰显了中国画的特质,所以说徐悲鸿的画比林风眠的画更“中国画”,这是根本原因所在。四是边界的性质。徐悲鸿画的线条将物象与空间明确地分割开来,在立形的同时,也确立了物象在空间的存在方式,线条的边界性质一目了然。

2.彩据墨敷与彩墨互补的取法差异

林风眠的画是用彩墨取向意象,徐悲鸿的画则是坚定地固守具象表达。夏尔丹说,人们使用颜色,但绘画要用感情。林风眠画的色彩是诗意美,徐悲鸿画的色彩是具象美。

林风眠的画是彩墨互补。在中国古代绘画中,色彩的组合是简单的,没有多种色调的表现,而线的运用却是精致和完美的。林风眠的色彩却是复杂的,既有光源色和补色,也有主观色和平涂色,但林风眠的用色有意避开了写实性的色彩表达,他是用中国画运墨的笔法运色,并注重了色与墨的结构和融和,不管是浓彩重抹还是淡色赋墨,都不失中国画所特有的灵性。林风眠的彩墨是他个人情感和生命感悟的诗性表达。

徐悲鸿的画是彩具墨敷。徐悲鸿的用色是基于墨本上的着色,他用自己的眼睛去观察,强调写生,坚持现实主义原则。只是徐悲鸿因其深厚的古典油画根基,对于色彩有着超乎常人的敏感,他的新国画在色彩上以热烈、响亮见长,让人观之为之一振。但他又不是纯粹的西画色彩,画作始终保持单纯、统一的中国传统用色的主观性特征,这又是对他在色彩上的一种束缚,所以,徐悲鸿画的色彩远不及林风眠彩墨来的痛快淋漓。如《九方皋》《愚公移山》等大画,还有花鸟题材中的家禽、动物,都体现出这样的特点。

3.对内容与形式的不同取舍

仅从这点来划分,徐悲鸿是内容重于形式,而林风眠则是单纯注重形式美的表现。

所谓形式就是画家个体化的组织画面物体形象的构图及其产生的节奏感。林风眠是用形式美抒情表达想象,并以此为捷径而走近浪漫。纵观林风眠一生的画作,他早年和晚年多用长方形(类似中国画的横披),如1927年创作的油画《人道》,是两个方形拼成的长形,还有晚年在香港画的《火烧赤壁》《南天门》《恶梦》等六张大画;中年后多用方形构图,彩墨中融入了更多油画的形与色;晚年则由表现主义逐步增强了立体主义的造型方法,更具中国气派。我们在林风眠作品中可以看见线条的纵横回旋,笔刷掠过后的色彩渗化以及由色彩笔墨的堆砌形成的厚重、透明的光色效果。林风眠对中西绘画的形式做过比较,他说:

西方艺术,形式上之构成倾于客观一方面,常常因为形式过于发达,而缺少情绪之表现,把自身变成机械,把艺术变为印刷物。如近代古典及自然主义末流的衰败,原因都是如此。东方艺术,形式之构成,倾于主观一方面,常常因形式过于不发达,反而不能表现情绪上之所需求,把艺术陷于无聊时消倦的戏笔,因此竟使艺术在社会上失去其相当的地位(如中国现代)。其实西方艺术之所短,正是东方艺术之所长,东方艺术之所短,正是西方艺术之所长,短长相补,世界新艺术之产生,正在目前。⑧

林风眠 鱼鹰小舟 31.7×34.8cm 纸本设色 1961年 中国美术馆藏

林风眠 吹笛仕女 34×34cm 纸本设色 20世纪50年代 上海美术馆藏

这应该就是林风眠诗意化的色彩形式美的理论依据。

“内容为王”是徐悲鸿的创作取向。写实主义的新艺术运动因徐悲鸿1946年8月就任国立北平艺专校长后得以大力推行,内容写实和关注现实对徐悲鸿来说也是有原因的,徐悲鸿改良中国艺术也是强调学习西方的,但是他又强调学习和吸纳不是取代,借鉴不是自我迷失,徐悲鸿坚持的是中学为体、西学为用,是以中化西的中国画改良,所以徐悲鸿的画保持了中国风。但徐悲鸿的画中也有光,这是传统中国画所没有的,他将明暗表现植入中国水墨,在结构明显处衬以阴影,以明暗法改良国画,使中国画的造型显现生机,这是徐悲鸿的一大贡献。再观林风眠的画,其画中的光只是一种感觉,没有光源、阴影、投影,经色墨显光,不是刻意画光,光是画中虚空撞击出的意境。

4.时代心声与画我心声的不同呈现

林风眠是“画我心声”。林风眠绘画有两大倾向:20世纪30年代前是“为人生而艺术”。20年代始他的《摸索》《人道》《斗争》《北京街头》《民间》《痛苦》等一批现实题材作品显示出艺术斗士的理想追求。尽管50年代也画了《捕鱼》《纺织女》及一些现实题材的彩墨,只能算是对形势的应景回应,是否关乎本心当待细考。纯粹地自我表现、画我心声才是他一以贯之的艺术追求,晚年的《噩梦》《屈原》《痛苦》《南天门》等画作将“风眠体”推向了巅峰。郁风文中说他与苗子在香港林风眠家中,林风眠特地拿出90年代创作的《噩梦》组画六幅让他们欣赏,我想这是他将此当作他一生的代表作拿来待客的。普桑说过:作品思想要明晰,这点很重要,事物的描绘必须是事物思想的具体表现。林风眠的艺术思想和实践的基点是与中国传统相对立的,他的艺术着眼点是世界性的:“目前东西艺坛之关系日趋密切,此后艺人之眼光当不能以国门为止境,而派别之竞争亦不宜以内讧为能事!所以我们觉得新时代的艺人应具有世界精神来研究一切民族之艺术!”⑨这才是林风眠的心声和目标。

徐悲鸿在自述中有“吾学于欧凡八年,借官费为生,至是无形取销,计前后用国家五千余金,盖所以谋报之者也”⑩。君子向来都是知恩图报的,徐悲鸿的“匹夫之责”或许就是对家国的报恩心理所致,也成为他“绘画必须为人生、为社会服务”艺术观的思想基础。徐悲鸿认为,中国的画家无论画中国画,还是画西洋画,最好能掌握中国画的意境和概括能力,同时掌握西洋画的色彩和造型能力,而这两个画种的基本功可以在一个画家身上并存,也可以在自己作品中起作用,时间长了,就可以形成自己的风格,走自己的路。这是他的实践,也是他给我们的教益。我们从抗战时期画于1938年的《负伤之狮》、1939年10月画于新加坡的油画《放下你的鞭子》到印度巡展中的《愚公移山》,还有在重庆时期创作的《巴人汲水》《巴之贫妇》等都可看到徐悲鸿的家国情怀。■

徐悲鸿 为李印泉先生造像 纸本设色 1943年

注释:

①郎绍君、水天中编《二十世纪中国美术文选》上册,上海书画出版社,1999年11月,第32页。

②《“林风眠与20世纪中国美术”国际学术研讨会论文集》(上),邵大箴《重要的是精神内涵——浅说林风眠与中国画》,中国美术学院出版社,1999年10月,第344页。

③余诚德《徐悲鸿研讨文集》,章涪陵《真诚、使命与贡献——缅怀徐悲先生》,天马出版有限公司,2012年1月,第130页。

④郎绍君、水天中编《二十世纪中国美术文选》上册,第184页。

⑤林风眠《林风眠散文》,《抒情与传神及其它》,花城出版社,1999年4月,第127页。

⑥王震、徐伯阳《徐悲鸿艺术文集》,宁夏人民出版社,1994年12月,第12页。

⑦王震、徐伯阳《徐悲鸿艺术文集》,第12页。

⑧林风眠《林风眠散文》,《东西艺术之前途》,第12页。

⑨林风眠《林风眠散文》,《艺术运动社宣言》,第137页。

⑩王震、徐伯阳《徐悲鸿艺术文集》,《悲鸿自传》,第134页。