蓝色颜料之蓝晒奇旅

2021-11-20何绮婷张皓帆

何绮婷,张皓帆

南方科技大学化学系,广东 深圳 518055

1 引言

蓝色是典型的天空和海洋的颜色。在当今时代,更多新的宽色域的蓝色色调被创造出来,蓝色成为了浪漫的颜色。我们从2019年开始研究蓝晒工艺,创建了“Blue House Lab”实验工作坊,拍摄“化学与生活”系列科普视频第二期——蓝色颜料[1],将“The Art of Cyanotype”实验放进南方科技大学化学系的实验课程讲义《化学原理实验(GeneralChemistry Laboratory)》和《化学与探索(Chemistry and Discovery)》中。从化学角度介绍蓝色颜料发展史和蓝晒工艺,介绍普鲁士蓝的合成原理。引入蓝晒(英文编写讲义)到大学化学课程中,是目前国内少有的尝试。

我们在2020年末举办了南科大十周年校庆系列展“蓝晒×生命”科普艺术展(图1)[2],创作了一场化学与艺术融合的展览。通过在不同载体(纸、木、布、纱、陶瓷)上创作一系列的蓝晒作品,表达对生命的敬畏与思考。多次被邀参加校内外文创集市和科普活动,以不一样的艺术形式吸引大众了解蓝晒、了解化学。本文全新梳理蓝色颜料发展史,介绍蓝晒印相工艺制作过程中的实践经验和化学原理,与大家开启一程“蓝晒奇旅”。

图1 “蓝晒×生命”科普艺术展现场(2020 南科大一丹图书馆)

2 蓝色颜料

很多艺术家对于某种色彩会有独特的偏爱,他们用色彩照亮作品。在艺术史里,蓝色一直是特殊的,它是最古老的合成色料,在中世纪晚期被奉为神圣纯洁的象征[3]。然而,上好的蓝色很难寻觅,因其来源稀少,制作工艺复杂。早期绘画中蓝色不能成为一幅画的主色调,只有内心在倾听的圣母才能穿着蓝色[4],之所以被神圣化,是因为那时的蓝色颜料非常珍贵。

2.1 蓝色有机颜料

2.1.1 最古老的靛蓝

2016年,乔治华盛顿大学人类学家Jeffrey C. Splitstoser团队发表了一项考古研究,发现在距今6000多年的秘鲁北部沿海普雷塔(Huaca Prieta)遗址中的棉织品保留有蓝色颜料的痕迹(图2左),经化学分析被确定为世界上最古老的靛蓝色[5]。该发现比过去报道的最古老的靛蓝色纺织品源于第五王朝的古埃及,还要早约1500年。

图2 秘鲁北部地区发现的含有靛蓝染色棉织物(左)[5]和靛蓝结构(右)

2.1.2 靛蓝染料

靛蓝(Indigo)是古代和当今时代最有价值、全球分布最广泛的染料之一,它也是蓝色牛仔裤的优选色。德国有机化学家阿道夫·冯·贝耶尔(Adolf von Baeyer,1835-1917)由于合成靛蓝(图2右),对有机染料和芳香族化合物的研究作出重要贡献,获得1905年诺贝尔化学奖。

战国时期《荀子·劝学》中记述:“青,取之于蓝,而青于蓝”,就源于当时的蓝染技术[6]。该古老的印染工艺最早出现于秦汉时期。“青”指靛青/靛蓝,“蓝”指制取靛蓝的蓝草(如蓼蓝)。扎染是蓝染的一种呈现手法,云南大理的白族扎染和四川的自贡扎染技艺先后被列入国家级非物质文化遗产。

2.2 蓝色无机颜料

上面提到的靛蓝是有机颜料,在对真正的蓝色和蓝色颜料的探索和追求中,不同时期不同地域的人们还合成了各类不同组分的蓝色无机颜料。

2.2.1 埃及蓝

距今大约4500多年的埃及蓝(Egyptian Blue)是目前已知的第一个人工合成颜料,它出现在古埃及的雕像、墓葬绘画和石棺上[7]。其成分为硅酸铜钙盐(CaCuSi4O10,图3)[8],受光照激发后它能发射最大值约为910 nm波长的特征红外谱带,现用于生物医学分析和激光的研究。

图3 MCuSi4O10 (M = Ca, Ba)结构示意图

2021年,俄罗斯国家修复研究所Irina F. Kadikova团队在Robert Falk作于1907年的“白桦之春(Birch. Spring)”画作的颜料层中,利用非相干的绿光或蓝光激发的光致发光技术检测到了埃及蓝颜料,这可能是在20世纪的艺术作品中首次发现埃及蓝[9]。

2.2.2 中国蓝和中国深蓝

中国蓝(Chinese Blue,BaCuSi4O10)[10,11]和中国深蓝(Chinese Dark Blue,BaCu2Si2O7)[12]是我国古代人工合成的硅酸铜钡颜料,早在战国晚期至东汉晚期就已出现,大多用作宫殿或墓葬的壁画绘制、彩陶等着色颜料[13],在陕西兵马俑中已出现。据推测,硅酸铜钡颜料的使用在汉朝末期结束[12]。它们对应的天然硅酸铜钡矿分别于1993和2012年,在南非北开普省威瑟斯矿场(Wessels Mine)被发现,被命名为“Effenbergerite”[14]和“Scottyite”[15]。

中国蓝在千百年的严酷环境下仍能保持原色,是因为它形成的层状(SiO)4四面体结构骨架中部分Si-O键与着色的Cu2+结合(图3),这种稳定的硅酸盐结构在物理或化学过程中不易被破坏[8,12]。传统制备中国蓝通过固相反应法,添加助熔剂/催化剂PbSO4,由BaCO3、CuO和SiO2在900-1000 °C下煅烧而得[7]。到目前为止,所有出土的彩陶文物中的中国蓝色素层都伴有大量铅。

引入含铅有毒助熔剂,虽然降低了体系反应温度,但在前期阶段却加速了BaCu2Si2O7的生成[12],导致产物成分控制较差,粒径和形态亦有显著差异。近年来的无铅水热合成法解决了这些问题,并提高了化学反应的效率:2014年吉林大学团队通过控制pH、温度和压力[16],2018年陕西科大团队通过共沉淀、水热和烧结多步法[17],均获得了单相的中国蓝颜料。

然而,与中国蓝相比,出土文物中只发现痕量的中国深蓝[7],而且很少有报道大规模制备中国深蓝的可行策略,这阻碍了其作为颜料的应用。中国深蓝的合成与中国蓝的合成非常相似,这种具有低硅酸缩合度的二硅酸盐化合物(图4),在古代通常作为“中间体”出现在制备中国蓝的前期阶段。

图4 BaCu2Si2O7晶体结构(沿b轴)

2009年,Berke团队推断中国深蓝在传统制备过程中最终都有可能转化为其他硅酸铜钡化合物。为了获得纯正的中国深蓝,必须按照化学计量比Ba : Cu : Si = 1 : 2 : 2称量反应物。该团队沿用铅盐添加剂的固相反应法,并控制较短的反应时间和较低的煅烧温度,制备了单相中国深蓝。实验表明,与中国蓝不同,中国深蓝对盐酸不稳定,在风化条件下会发生变化,因此其在出土文物中很少被发现[12]。

2014年,吉林大学团队开发了一种在弱碱性环境下温和的无铅单步水热法合成中国深蓝[18]。2021年,Rendón-Angeles团队针对由水热介质和溶胶-凝胶前体构成的多相体系,研究反应温度和时间对单相BaCu2Si2O7结晶的影响,微调碱性介质浓度和Cu2+含量,获得不同的颗粒形态会导致蓝色色调的差异[19]。中国深蓝的大规模合成及稳定性仍需更深入的研究。

2.2.3 群青

16世纪后期,蓝色铜矿的供应变得短缺,群青(Ultramarine Blue)受到关注。“Ultramarine”寓意海洋的另一边,最早发现于现今阿富汗地区。意大利借助于地理优势,通过亚德里亚海将群青进口到威尼斯及其他地方[3]。群青处理的困难之处在于需要人工将蓝色的青金石矿物(Lazurite或Lapis Lazuli)与杂质分离,因此天然群青在古代比黄金还昂贵,并且成为了圣母的蓝礼服专用色。

19世纪曾有一场群青制造的竞赛。1828年,法国颜料制造商让-巴蒂斯特·吉梅(Jean-Baptiste Guimet,1795-1871)公开了人造群青(Na8-10Al6Si6O24S2-4)[20]的合成工序(1826年发明),其与最纯的青金石化学成分近似,是含有少量多硫化物的铝硅酸盐沸石(图5)——笼中包含多硫离子的方钠石,又称“法国群青”。由于中未配对的电子在晶格中穿梭移动,吸收以600 nm为中心的绿-黄-橙区域宽能带[21],从而导致群青具有强烈的蓝色调。

图5 群青晶体结构图

直到19世纪70年代,人造群青一直是画家展现蓝色的常用颜料。例如,皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir,1841-1919)在画作——“伞”(The Umbrellas,创作年代1881-1886)中密集使用了人造群青(图6左)。

图6 雷诺阿的“伞”里大量使用的人造群青(左)及蓝晒纸面印相“伞”(右)

2.2.4 普鲁士蓝

18世纪初,柏林颜料制造商约翰·雅各布·迪斯巴赫(Johann Jacob Diesbach)和钾盐卖家兼炼金术士约翰·康拉德·迪佩尔(Johann Conrad Dippel)在制作胭脂红色淀的实验中偶然发现了亚铁氰化铁(德语:柏林蓝,Berlinisch Blau,Fe4[Fe(CN)6]3),后称作普鲁士蓝(Prussian Blue)[3]。

由于颗粒极细而呈半透明,普鲁士蓝具有很高的着色强度,随后即被广泛用于画作、雕塑(图7)、丝绸和棉布的染色。本文将要介绍的蓝晒工艺(图6右)中的曝光产物就是普鲁士蓝。

图7 Anish Kapoor “Void”(1987)作品表面覆以普鲁士蓝

1820年,约恩斯·雅各布·贝采里乌斯(Jöns Jakob Berzelius,1779-1848)发表了相关的文章,据此人们一直认为普鲁士蓝有两种形式,即所谓的可溶性和不溶性普鲁士蓝[22]。如今,普遍的看法是这两种形式都是不溶性的。区别在于,所谓的可溶性普鲁士蓝(AFe[Fe(CN)6]·xH2O,A = K,Na,NH4)能使普鲁士蓝纳米粒子在水中形成稳定的蓝色胶体悬浮液(胶体普鲁士蓝),看起来像蓝色溶液,而不溶性普鲁士蓝(Fe4[Fe(CN)6]3·xH2O[23])则在水中发生沉降[24]。

2.2.520 世纪之后的蓝色颜料

20世纪中叶,法国艺术家伊夫·克莱因(Yves Klein,1928-1962)研制出一种呈现出RGB数值为(0,47,167)、结合了不会降低色料光泽和强度的黏合剂的合成群青,他在1960年为其申请专利,名为“国际克莱因蓝”(IKB,International Klein Blue)[3]。1954年开始,他开启了一段只用一种颜色作画的“单彩画”时期,每幅作品只由一种华丽的色相完成。图8为目前收藏于伦敦泰特美术馆的“IKB 79”。

图8 伊夫·克莱因的画作“IKB 79”(1959)

21世纪,创造新蓝色的魅力仍在继续。2009年美国俄勒冈州立大学固态化学家Mas Subramanian进行锰氧化物实验时,意外地发现了一种具有新色度的明亮蓝色YInMn蓝[25],2019年他们又合成了一类新的强烈的无机蓝色着色剂“Hibonite Blue”(CaAl12−2xCoxTixO19,0 < x ≤ 1,图9),与钴蓝(Cobalt Blue,CoAl2O4,1802年被Louis Jacques Thénard发现)对比,大幅降低了钴的含量[26]。

图9 CaAl12-xCoxTixO19化合物和商业产品钴蓝、YInMn蓝对比图[26]

伦敦大学学院地质学家DavidDobson一直研究蓝色的地幔矿物林伍德石(Ringwoodite,图10),他从YInMn蓝获得启发,探索制造与林伍德石类似,但在地面稳定的蓝色颜料:利用硅酸盐和锗酸盐结构中四面体位置可被Fe3+占据的特点,置换锗酸锌中的锗和锌,获得了呈现出更丰富蓝色的材料[27]。

图10 David Dobson在实验室制造的一小块林伍德石[27]

《科学》杂志记者Kai Kupferschmidt从小就对蓝色着迷,他进行了一次“环球旅行”,在2021年出版的新书《Blue: In Search of Nature’s Rarest Color》(蓝色:寻找自然界最稀有的颜色)中巧妙地将矿物学、植物学和艺术史联系起来,探索人类对完美蓝色颜料的追求[28]。

他指出:“语言构造了我们对多彩世界的看法,将浅蓝色和深蓝色又分成了不同的类别。”有趣的是,蓝晒可通过手工调试、自由创作出不同深浅度的蓝色,这种复古的浪漫蓝色调吸引了越来越多的“弄潮儿”。

3 蓝晒工艺

在摄影术正式发明后的第三年(1842年),英国科学家约翰·弗雷德里克·威廉·赫歇尔爵士(Sir John Frederick William Herschel,1792-1871)发现许多铁化合物能够感光,由此发明了一种能制作持久保存的蓝色照片的摄影工艺——蓝晒法(铁氰酸盐印相法,Cyanotype),它是第一种古典、非银盐摄影工艺[29]。赫歇尔也是那位创造了“正片”(Positive)、“负片”(Negative)和“摄影”(Photography)等名词的人。

3.1 蓝晒印相的应用

1843年,赫歇尔的好友、植物学家安娜·阿特金斯(Anna Atkins,1799-1871)开始使用蓝晒工艺以实际比例复制植物外观形状,全部手工制作出史上第一本植物画册摄影集《Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions》(不列颠藻类:蓝晒印相,图11)。这是有史以来人们第一次利用摄影技术来进行科学研究和绘图,安娜被誉为世界上第一位女摄影家。

图11 安娜·阿特金斯的《不列颠藻类:蓝晒印相》(1843-1853)选图

由于制作的图片具有特有的蓝色,该方法在当时的摄影师中不太受欢迎,蓝晒工艺在之后几十年内没有找到流行的用途,但其蓝色的微妙之处令人欣喜,对其他行业提供了特殊的价值。在19世纪末,该工艺被广泛用于制作大型建筑和机械图纸的蓝图(Blueprint),复制各种技术和建筑图纸。

如今,随着人们对所有古老手工印制摄影技术的兴趣日益浓厚,蓝晒工艺正经历着新的流行[30]。这种技术简单灵活,蓝晒上色是基于普鲁士蓝附着于载体纤维结构中的空隙,蓝晒作品可以在各种材料上制作和冲洗(图12),包括纸张、织物、木头、陶瓷和石料,甚至是玻璃和墙面上。

图12 不同材质上制作的蓝晒作品[31]

3.2 蓝晒制作的过程及化学原理

我们以快节奏的风格制作了短视频,呈现经典蓝晒的制作步骤[31]。

3.2.1 制作前准备

根据蓝晒的成像范围,制作和成品一样大小的负片,或使用透明、半透明或不透明的物体作为遮挡物进行自由创作。经过两年的实验条件优化,从树叶、羽毛等实物印相到摄影作品制作负片,甚至使用医学X光片(图13),我们尝试不同曝光反应时间,创作了不同材质的蓝晒作品。

图13 蓝晒纸面印相“感受生命之痛”——“蓝晒×生命”艺术展作品[2]

制作负片尤其讲究,相较于明胶银盐的感光曲线,蓝晒的感光曲线的灰度信息更少,主要集中在中间区域,深暗区域和明亮区域的区分不明显(图14左)。因此在制作负片时,需根据蓝晒的感光特性做出相应的调整,使得最终成品的灰度区分更加明显(图14中)。负片做曲线调整后,进一步调整负片高光部分,从高光到阴影的不同区域都能有明显层次感的细节信息呈现(图14右)。

图14 负片不做调整(左),负片做曲线调整(中)和负片做曲线及高光调整(右)对比图

3.2.2 感光剂的制备

经典蓝晒感光剂溶液配制:A液,取40 g柠檬酸铁铵(C6H8O7·xFe3+·yNH3,优选绿色样品)溶于200 mL水,得深棕色溶液(加入2滴1%甲醛溶液防止溶液发霉);B液,取16 g铁氰化钾(K3Fe(CN)6)溶于200 mL水,得黄色溶液。制备两种溶液时要保证固体样品完全溶解。

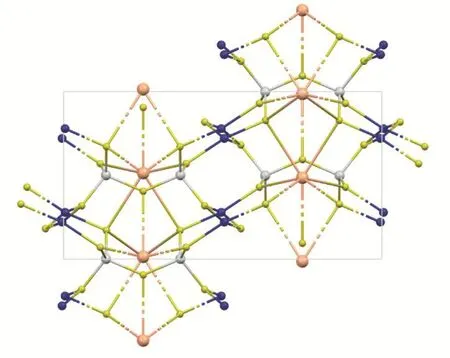

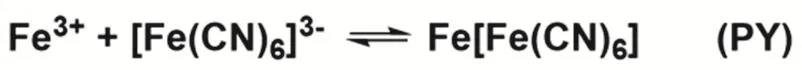

未使用的溶液须避光存放在棕色瓶里,一旦混合后就不能保存很久。感光剂混合液只对紫外线敏感,可在正常的室内照明条件下操作。将适量的A液和B液等体积量混合,得到组分为普鲁士黄(Prussian Yellow,Fe[Fe(CN)6],PY,图15)的深黄绿色感光剂混合液:

图15 普鲁士白PW、普鲁士蓝PB和普鲁士黄PY之间的电化学转化[32]

普鲁士黄,又称普鲁士棕(Prussian Brown),经常被混淆为普鲁士绿(Prussian Green/PG,又称柏林绿,Berlin Green/BG)。事实上,普鲁士黄是普鲁士蓝的完全氧化形式,即所有的铁离子都是FeIII,而普鲁士绿是普鲁士蓝和普鲁士黄的悬浊液或固体混合物,蓝和黄的结合导致了普鲁士绿的典型绿色[32]。A液和B液混合后,一旦遇到强紫外线照射,促进了Fe3+的还原,部分普鲁士黄(PY)开始转化成普鲁士蓝(PB) (3.2.5小节将详细介绍)。

3.2.3 不同材质上的感光剂涂抹

在涂抹感光剂前,确保A液和B液充分混合。根据制作要求通过铅笔划线的方式确定涂抹的区域,在纸张和木块上涂刷时,使用刷毛柔软整齐、提前用水润湿的刷子蘸取适量的感光剂,按照先纵后横的顺序(图16),快速轻柔地均匀涂抹,避免多余的感光剂残留在制作载体上,切忌反复来回涂抹划破纸面。在棉布和纱布上操作时,全部浸湿是最好的方式,亦可使用喷水壶实现局部喷涂。

图16 感光相纸的制备

在后续操作中须将载体持续在水中浸泡。经实验对比发现,如果使用水彩纸,克重越大,承受湿处理能力越强,在水洗后不易变皱,干燥后也更平整;细纹纸面更适用于负片印相制作,而粗纹纸面可以给实物印相带来更好的质感。可在涂抹边缘处刷出具有艺术感的笔触做修饰。

涂抹结束后,将制作载体放在避光或弱光的条件下晾干,也可以使用吹风机吹风加速干燥,热风对感光剂影响不大。此外,载体中有部分物质会与感光剂反应,特别是木材,应在10 min内干燥并使用。干燥时应避免载体表面与金属接触,因为感光剂中的三价铁会与某些金属发生反应。

涂抹的载体干透后才能使用,否则多余的水分在曝光过程中会让画面显影,导致画面的清晰度降低。此外液体也会对负片造成损坏。

3.2.4 曝光前准备

假如载体是平面的纸,在其下方放置一块亚克力板,然后将负片或物体放在干燥后平放的载体上,用透明的亚克力板或定制玻璃覆盖于上方,从而固定下方的物品位置(可使用大力夹加固,图17),确保载体和负片或物体之间紧密接触,得到的影像更清晰锐利。假如接触不紧密,得到的影像呈虚影模糊状。

图17 使用亚克力板和大力夹固定纸面和负片接触转印

植物、装饰品或不透明物体可用来创造剪影和有趣的形状,而玻璃瓶或半透明物体可产生特别的光影效果。假如覆盖物体有一定的厚度不可加盖玻璃,只需确保转印载体和物体紧密接触且位置固定即可。假如载体是曲面的陶瓷瓶,则需要巧妙地使用透明胶纸等辅助工具固定负片或遮挡物品。

3.2.5 曝光产生潜影

经典蓝晒采用太阳光光源进行曝光(Exposing),由于太阳光的多变和不可预测性,导致不同季节不同天气的紫外线指数和曝光时间相差很大。曝光时间取决于紫外光源的强度,需要做对比测试:曝光时间过短,画面的蓝色偏浅;曝光时间过长,画面中原本白亮的区域会变蓝,整体画面则更蓝。太阳光能量也非常弱,需要的曝光时间长。因此,可以使用高能量紫外灯代替[33]。假如制作大幅蓝晒作品,需要考虑紫外灯的功率并调整照射距离及面积。

在紫外线下,负片或物体阻挡部分光线,而在未覆盖的部分,感光剂受光子的作用而引起化学变化,纸张的曝光部分会变成淡青铜色,形成“潜影”图像(潜在的影像)。

与银盐、铂金印相工艺形成纯金属影像不同的是,蓝晒工艺的产物普鲁士蓝是一种混合价态的金属铁复合盐,含有FeIII和FeII。

柠檬酸铁铵是感光剂中的感光成分。在紫外线的作用下,被光照射到的区域里的柠檬酸盐作为电子供体,氧化释放CO2,生成丙酮二羧酸[34,35];而光活化导致柠檬酸盐中的Fe3+被还原成Fe2+,由此得到的Fe2+与铁氰根离子[Fe(CN)6]3−结合得KFeII[FeIII(CN)6],随后进行电子转移,转化成相对更稳定的KFeIII[FeII(CN)6]普鲁士蓝(PB)结构:

如图15所示,在普鲁士蓝(PB)结构中,铁离子通过氰根形成立方排布,而K+位于立方体中心的空隙中,起维持电中性的作用。在高自旋的FeIII和低自旋的FeII之间,以氰根为桥交替连接形成空间网状结构(FeII-C≡N-FeIII)。实际上,KFe[Fe(CN)6]结构中不区分内外界价态,其蓝色显色来源于FeIII和FeII之间通过氰桥的电荷跃迁。值得一提的是,在强紫外线作用下Fe3+会继续还原成Fe2+,过度曝光时蓝色的普鲁士蓝影像会褪色变成普鲁士白(Prussian White,K2Fe[Fe(CN)6],PW);停止紫外线照射后(如放回室内),Fe2+又会缓慢氧化成Fe3+,重新变成普鲁士蓝(图15)。如此循环,其内部实质上是处于化学反应动态平衡的状态,属于光化学反应的结果:

曝光完毕,载体表面色泽较浅偏灰,除了未反应的普鲁士黄和生成的普鲁士蓝外,表面附着的一层偏灰白色则是普鲁士白,混合在一起呈现青铜色,需要水洗处理后才能获得更深的蓝色。

3.2.6 显影和定影

明胶银盐工艺(Gelatin Silver Process)对相纸进行显影(将捕获电子的卤化银还原成银单质)和定影(将未显影的卤化银洗去)的操作,将潜影固定下来。与此相比,蓝晒工艺的显影和定影过程是同时进行的。由于光化学反应产物普鲁士蓝不溶于水,最后沉淀于载体材料的空隙中,而未被照射的区域里没有参与反应的感光剂可以溶于水被洗去。因此,用水将多余的未曝光的感光剂洗去,处理完毕即可得到永久保存的蓝色影像。

常规的显影(Development)过程用水冲洗5-10 min即可,亦称“冷水浴”,须将高光区冲洗至白色且水中没有黄绿色为止(图18)。漂洗不足会残留三价铁盐,成品表面蓝色不够通透,局部呈现黄色;冲洗时间过久则会导致吸附在载体纤维上的胶体普鲁士蓝脱落,画面褪色,蓝色变淡,造成着色丢失以及高光区细节的下降。

图18 曝光后的纸面作品在冷水浴中冲洗出黄绿色的未反应感光剂

只用水显影,唯一的缺点是影调范围受限,呈色细节不够丰富,色调暗沉偏灰(图19-1)。用15%(v/v)醋酸(图19-3)或4 mmol∙L−1盐酸(图19-4)继续显影,亦称“酸浴”,无需延长曝光时间,即可扩展色调范围,蓝色调显得更饱满,并促进未反应感光剂的脱落,缩短水洗时间,但不可避免地导致高光区对比度的减弱。酸浴结束后须用水漂洗残留的酸液,否则酸性物质会腐蚀作品,使相纸发黄,甚至损坏。

如需迅速观察到深蓝色的影像效果,可在水洗后使用1%双氧水(图19-2),加速Fe2+的重新氧化过程(Re-oxidation),将过度曝光时产生的普鲁士白重新氧化成普鲁士蓝。将载体浸泡在装有少量双氧水的水槽中,色调立即增强,变成强烈的深蓝色:

图19 加入不同显影试剂的蓝色调对比图

其实,不加双氧水的成品也会缓慢自然发生Fe2+的重新氧化步骤,逆转的“阴影色调”会逐渐恢复到原有的完整色调,只是需要较长的时间。

由于高光部分与深蓝色的对比关系,会使高光部分呈现“超白”效果。减少反差的一个简单办法是用弱酸(如1%草酸溶液)再次浸泡冲洗,清除高光区的蓝色斑点和少部分残留的感光剂(图19-6)。Fe3+与草酸发生如下氧化还原反应:

对于蓝晒作品,普鲁士蓝可与草酸发生如下反应:

因此使用草酸溶液冲洗成品表面时,要控制浸泡时间和用量,而且草酸浴后需要立刻漂洗,避免残留的草酸与普鲁士蓝继续反应,导致成品褪色。

可根据个人对蓝色调的喜好选择是否采取酸洗和加双氧水的步骤。图19为使用100 W/365 nm紫外灯(3 mm厚玻璃隔开)曝光2 min的蓝晒纸面印相对比图,可发现冷水浴后(图19-2)或酸浴后(图19-5)加双氧水的蓝色调有明显差异,后者的蓝色调更饱满,因为酸浴步骤可将残留在载体上的感光剂彻底清除。

引入草酸处理后得到的亮蓝色调(图19-6)可能并不是所有人都喜欢,根据这两年的授课经验和线下科普体验互动,有人喜欢普鲁士蓝的原有深蓝色调,也有人喜欢引入其他阴离子后的铁盐混合物的特殊蓝色调。不同蓝色的呈现与各种铁盐化合物中不同阴离子的贡献有关。

3.2.7 蓝晒作品的稳定性

经过上述所有的显影处理后,用木夹子将纸、纱、布等悬挂在绳上或放在塑料布上晾干,陶瓷瓶和木块则用干净的纸或布吸取表面上的水分,将玻璃等成品放置在暗处晾干。

蓝晒作品在正常条件下比较稳定,一般室内环境下紫外线强度非常弱,成品表面的颜色可能会慢慢变深,不会褪色变浅。但若将其暴露在强烈的直射阳光下,则会褪色,一般可通过在黑暗处放置一段时间使之恢复到原来的蓝色强度。

特别需要注意的是,蓝晒作品遇到碱性物质会变质,这是因为普鲁士蓝可与碱性物质(如氢氧化钠、碳酸钠或汗液)发生反应,生成棕色沉淀物:

因此,一定要妥善保存。

3.2.8 经典蓝晒与新蓝晒

蓝晒是科学和艺术的结合。近百年来一直有人尝试将蓝晒作品做后续调色(Color Toning)的操作,使用没食子酸、单宁酸、碳酸钠或氨水等,将画面调成由茶黄色到紫褐色等不同范围的色调[36]。

Mike Ware[37]从20世纪末开始对蓝晒工艺进行研究,提出了新蓝晒工艺(New Cyanotype),使用草酸铁铵替代经典蓝晒中的柠檬酸铁铵,因草酸铁铵对光更敏感、不易受到霉菌的影响、感光剂溶液更容易渗透到纸张纤维中。

但草酸铁铵和铁氰化钾反应会生成草酸铁钾沉淀,影响成像效果,需要更复杂麻烦的操作得到效果更佳的感光剂。配制溶液时需要在避光下操作,荧光灯和日光都对其有影响。另外,在化学结构中用铵离子代替钾离子(图15,A为铵离子),能产生一种特殊的“铵蓝”色,其更耐腐蚀和耐碱。

在综合经典蓝晒配方的基本方法和操作的基础上,我们通过摸索进行改进和调整,如配方保存、紫外灯照射的调控、酸浴处理和滴加双氧水操作微调等,无需依赖太阳光源,均能在短时间内得到理想的蓝晒作品,包括制作3米以上长的大幅纱面蓝晒作品(图20)。

图20 蓝晒纱面印相“探索生命重要之物”——“蓝晒×生命”艺术展作品[2]

4 结语

蓝晒工艺的每个操作步骤似乎都在一定程度上让人琢磨不透,就像人生总是充满着惊喜和起落。如同蓝调音乐一样,蓝晒用影像即兴演奏,宣泄情感,充满原创性。

蓝晒成像的载体可以是多样的。最常用的是可以被感光剂溶液浸润的材质,比如纸张、木板、布料、陶瓷,甚至是墙面等。这些材质表面丰富的孔隙结构,赋予普鲁士蓝独特的依附之地,可以制作出理想的蓝晒作品。

如果使用玻璃、塑料等难以被溶液浸润的材质,则需要调整感光剂配方。明胶银盐是在塑基载体的基础上附着了一层明胶层,这对于玻璃蓝晒来说是一个不错的参考思路。在经过实验尝试后,我们将明胶直接与蓝晒的感光剂混合,也成功制作了玻璃蓝晒作品(图12)。我们也在继续研究实验方案,寻找既方便保存、又节省操作时间的蓝晒工艺过程。

我们发布蓝晒科普视频(知乎:Dr.HO;B站:Dr_HO)后,陆续被邀参加国内线上线下的科普活动,从深圳市南山博士论坛、中国化学会学术年会及教育委员会高中化学交流,到其他高校科普讲座,在国内将蓝晒做了一定力度的推广。以艺术形式吸引大众了解蓝晒,了解化学,引导大众从多维度理解化学与生活的关系。