优质早熟甘蓝型油菜新胞质不育杂交种川早油3号的选育技术

2021-11-20李浩杰张锦芳郑本川蒋梁材

蒋 俊,李浩杰,张锦芳,崔 成,柴 靓,郑本川,张 慧,蒋梁材*

(1.四川省农业科学院作物研究所,四川 成都 610066;2.四川省农业科学院科技保障中心,四川 成都 610066)

四川油菜总产量位居全国第一,油菜产业高质量发展对保障食用植物油安全具有重大战略意义。四川省所在的长江流域是我国最大的油菜种植带[1],普遍采用一年两熟或三熟的耕作制度。传统的稻油轮作模式和近年来快速增长的旱地油菜种植模式均存在着日益凸显的茬口矛盾。近年来国家鼓励利用冬闲耕地扩大油菜种植,油菜与后茬作物的茬口矛盾将会更加突出[2]。因此,选育适宜四川生态条件的早熟油菜品种对进一步推动油菜产业发展具有重要意义。

杂种优势利用是当前油菜育种提高产量最有成效的手段[3]。雄性不育(male sterility,MS)是油菜杂种优势利用的主要途径[4]。但大面积生产上存在杂交种子纯度难保证、制种产量不高等难题。四川省农科院作物所通过远缘杂交、辐射诱变选育出新细胞质雄性不育材料NEA及其恢复材料[5-6],利用复合杂交、回交、小孢子培养等技术历时20余年转育出甘蓝型油菜JA新胞质不育系及JR新胞质不育恢复系[7],组配并选育出优质、高产、早熟等多目标性状聚合的杂交油菜新品种。

1 选育过程

川早油3号为甘蓝型油菜细胞质雄性不育早熟双低三系杂交种,母本为双低新不育系JA10,父本为双低新不育恢复系JR09。在亲本及杂交种选育过程中,为加速育种进程,缩短育种年限,采取低代测交,结合单株品质测试,多年优中选优,高代逐步稳定,从而选育出优质亲本。

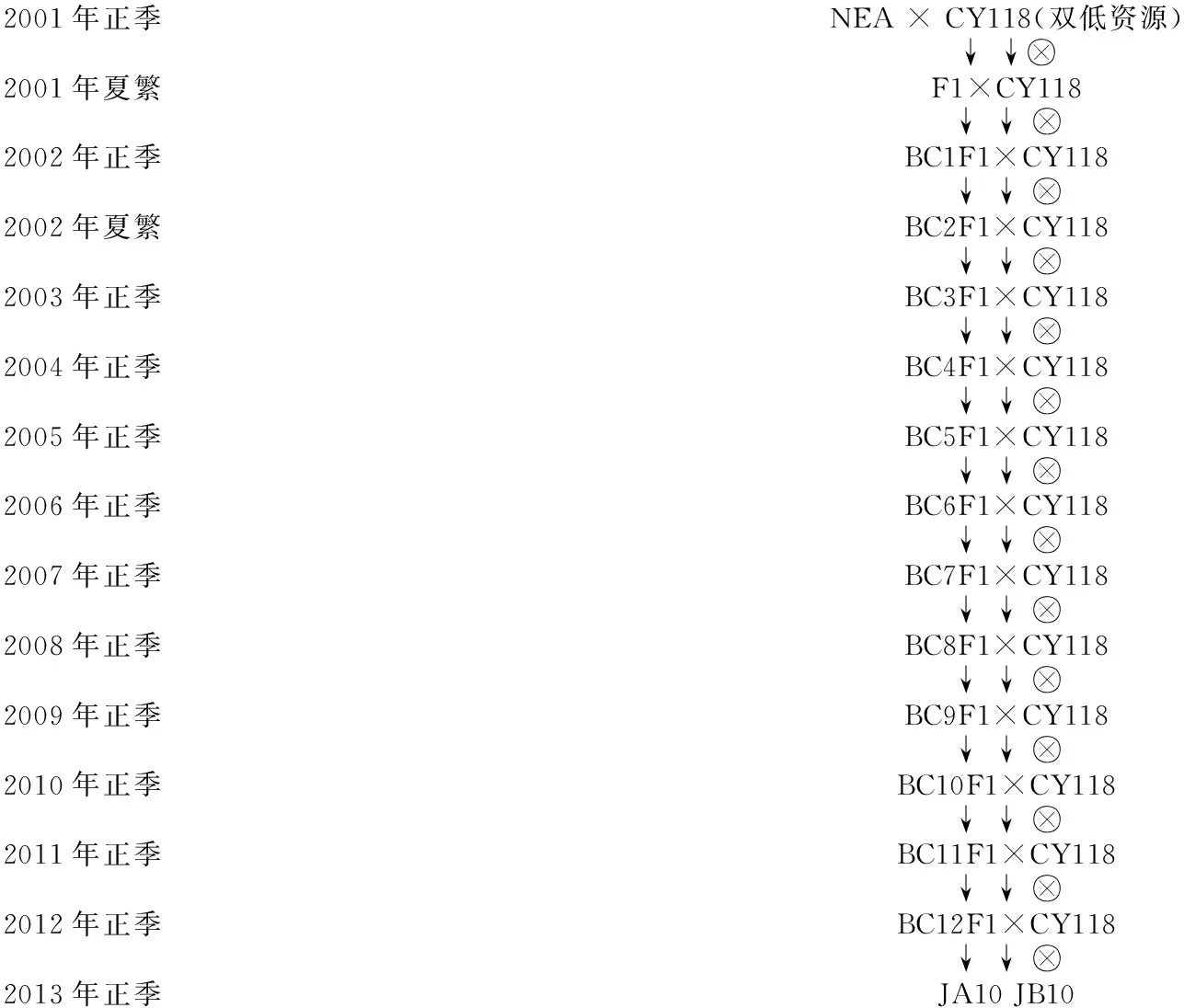

1.1 不育系选育

双低新不育系JA10:以川油系列新细胞质雄性不育系NEA为母本,用综合农艺性状优良的自育双低资源CY118连续回交13代转育,获得综合农艺性状优良的双低细胞质不育系JA10。从自育双低资源CY118中系选出优异双低株系,再经连续多代自交育成双低保持系JB10,选育系谱图见图1。

2001年正季NEA × CY118(双低资源)↓ ↓2001年夏繁F1×CY118↓ ↓ 2002年正季BC1F1×CY118↓ ↓ 2002年夏繁 BC2F1×CY118↓ ↓ 2003年正季 BC3F1×CY118↓ ↓ 2004年正季 BC4F1×CY118↓ ↓ 2005年正季 BC5F1×CY118↓ ↓ 2006年正季 BC6F1×CY118↓ ↓ 2007年正季 BC7F1×CY118↓ ↓ 2008年正季 BC8F1×CY118↓ ↓ 2009年正季 BC9F1×CY118↓ ↓ 2010年正季 BC10F1×CY118↓ ↓ 2011年正季 BC11F1×CY118↓ ↓ 2012年正季 BC12F1×CY118↓ ↓ 2013年正季JA10 JB10

1.2 恢复系选育

双低新恢复系JR09:利用自育的含NEA恢复基因基础材料6722与自育双低品系SZR09杂交,经连续4次回交转育后,选择具有恢复基因的双低株系自交多代培育而成,选育系谱图见图2。

1995年正季 6722×SZR09(双低)↓杂交1995年夏繁 F1×SZR09↓回交1996年正季 BC1F1×SZR09↓回交1996年夏繁BC2F1×SZR09↓回交1997年正季 BC3F1×SZR09↓回交1997年夏繁BC4F1↓ 1998年正季BC4F2↓ 1998年夏繁BC4F3↓ 1999年正季BC4F4↓ 1999年夏繁JR09(双低)

1.3 川早油3号选育

2012年以双低新不育系JA10为母本,双低新恢复系JR09为父本配制的早熟双低测交组合,组合代号定为“川早NH1009”。2013年、2014年连续2年参加四川省农业科学院作物研究所新组合比较试验;2014~2015年参加四川省油菜早熟组区试通过第一年试验;2015~2016年通过四川省油菜早熟组区试第二年试验及同步生产试验见图3。

2012年JA10(早熟双低高油)×JR09(早熟双低高油)↓测交F1(早熟双低高油)2013年 F1第一年品比试验2014年F1第二年品比试验2015年F1(川早NH1009)第一年四川省区试早熟组2016年 F1(川早NH1009)第二年四川省区试早熟组及生产试验

2 产量表现2.1 新组合比较试验产量表现

2013年度参加四川省农业科学院作物研究所新组合比较试验,平均产量180.9kg/667m2,较对照德油早1号增产12.55%,成熟期较对照德油早1号早1d。2014年度续试平均180.5kg/667m2,较对照德油早1号增产13.40%,成熟期较对照德油早1号早1d。

表1 新组合比较试验结果

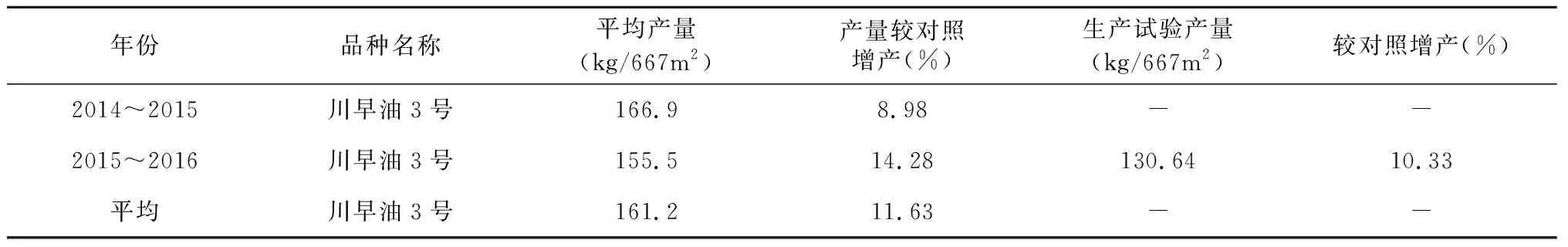

2.2 四川省早熟组区试产量表现

2015年度四川省早熟组区试,平均166.9kg/667m2,较对照德油早1号增产8.98%,成熟期与对照相当。2016年度四川省早熟组区试续试,平均155.5kg/667m2,较对照德油早1号增产14.28%。2年区试平均161.2kg/667m2,较对照德油早1号增产11.63%。2016年度同步生产试验,6点试验6点增产,平均130.64kg/667m2,较对照德油早1号增产10.33%。

3 特征特性

3.1 不育系特征特性

不育系JA10幼苗半直立,叶色深绿,叶柄中等长短,裂片3对,错生,黄色中等花瓣平展侧叠,雄蕊完全退化,雌蕊发育正常,不育度100%。成熟期株高190~200cm,分枝部位45~55cm,一次分枝8~10个,二次分枝3~5个,单株角果数460~550个,每角粒数14~18粒。芥酸小于1%,硫甙小于30μmol/g饼,含油量高于42%。川西平原生育期约205~210d左右。抗逆性较好。

3.2 恢复系特征特性

恢复系JR9幼苗半直立,匀生分枝,茎杆绿色,大圆叶平展,叶色深绿,浅裂叶1~2裂,叶缘微波,茎叶均无毛而具蜡粉,黄色大花瓣平展侧叠,花粉量大,恢复力强。在川西平原生育期205~210d,芥酸小于1%,硫甙小于30μmol/g饼,含油量高于42%。成熟期株高195~210cm,分枝部位65~75cm,一次有效分枝7~9个,二次有效分枝2~4个,单株有效角果数350~480个,每果粒数12~16粒,千粒重3.5~4.1g,单株生产力20~25g。

表2 四川省早熟区试产量结果

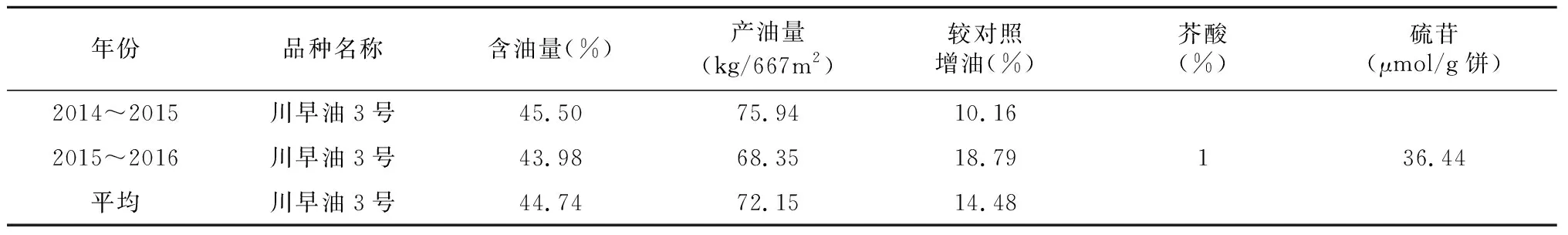

表3 川早油3号品质性状

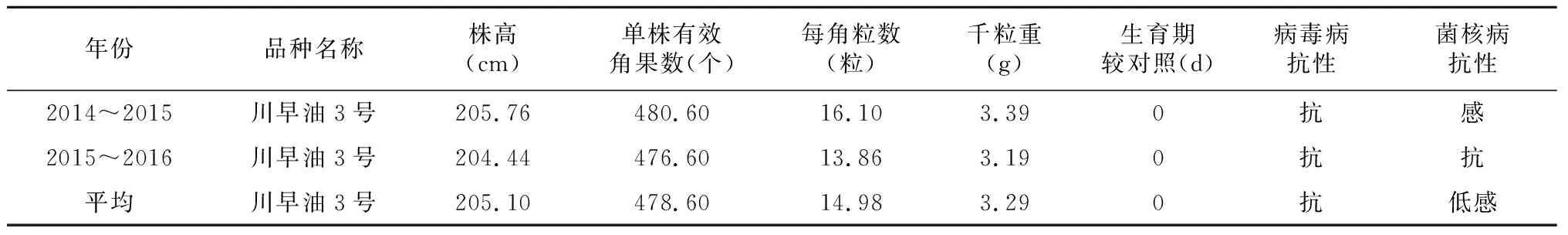

表4 川早油3号农艺性状

3.3 杂交种特征特性

川早油3号幼苗半直立,叶色深绿,较厚,叶片较大,对生2~3对裂片,顶片略尖,叶缘波状,具蜡粉,黄色大花瓣,雄蕊发育正常,角果斜生,种子圆粒,种皮褐色。株高205.10cm,性状一致性较好,生育期平均212.9d,与对照德油早1号熟期相当。单株有效角果数478.6个,每角粒数14.98粒,千粒重3.29g。经四川省农科院植保所鉴定,菌核病抗(耐)能力与对照相当。含油量44.74%,产油量72.15kg/667m2,产油量比对照德油早1号增产14.48%,种子芥酸含量1%,硫苷36.44μmol/g饼。

4 栽培技术要点

本杂交种适应四川省大部分平坝、丘陵地区秋播及与四川生态条件相近的两熟制地区种植。

4.1 适时早播早栽

育苗移栽9月中旬播种,10月中下旬移栽,直播9月下旬至10月上旬。

4.2 合理密植

中等肥力移栽密度为1万株/667m2,直播密度为1.8~2.5万株/667m2。

4.3 科学施肥

早施重施底肥和苗肥、增施磷硼肥,底肥、苗肥、苔前肥分别占总施肥量的50%、30%、20%。高产200kg菜籽,需纯氮15~20kg,过磷酸钙20~25kg,氯化钾5~10kg,硼肥0.25~0.5kg。

4.4 防治病虫害

冬前防治蚜虫和菜青虫,春后注意清沟排水,花期注意防治菌核病。

4.5 适时收获

主序角果变黄时或主序中部籽粒变黑时,可进行人工或机械割晒,待后熟完成后进行人工或机械脱粒;全株完全黄熟时,可进行机械化联合收割。

4.6 注意事项

本品种对硼肥轻微敏感,应注意增施硼肥,以防“花而不实”。本品种为双低优质品种,鸟喜食,花期及成熟期应注意防鸟害,以免影响产量。种植区域应与非优质品种严格隔离,以保证双低品质。

5 制种技术要点

用质不育双低三系法制种,在严格隔离的条件下生产杂交种,消除其他十字花科植物及制种区隔年生油菜和野生油菜的影响。因不育系具有遗传上稳定彻底的雄性不育性,杂交种子的纯度能够得到严格保证,但为了保证制种产量,在四川盆地内秋季育苗移栽仍需适期播种。父本可与母本同期播种,父母本(恢复系与不育系)行比为1∶2~1∶4,父本可施花苔肥,以保证父本有足够长的花期。收获时做到父母本无机械混杂。同样在严格隔离的条件下用双低保持系给不育系授粉繁殖双低不育系。双低恢复系与双低保持系均在严格隔离条件下自交繁殖[8]。

6 示范效果

2021年,四川省作物学会组织省内有关专家,在四川省德阳市中江县仓山镇响滩村四川省农科院中江仓山综合试验示范基地对早熟油菜品种川早油3号分段式机收进行了现场产量验收。

小面积机收111m2,实收产量51kg,除去杂质和水分后,产量254.07kg/667m2。大面积示范0.47hm2,实收产量1379.77kg,除去杂质和水分后,产量197.11kg/667m2,较对照(德油6号)增产18.93kg/667m2,增幅为10.62%。

专家组一致认为,早熟油菜品种“川早油3号”生育期早、产量高、抗倒、耐密植、适宜机械化生产。建议进一步加强推广应用。