基于时空地理加权回归模型的浙江省碳排放时空格局及驱动因素分析

2021-11-19李泽坤任丽燕马仁锋刘永强

李泽坤,任丽燕*,马仁锋,刘永强,姚 丹

(1.宁波大学 人文地理与城乡规划研究所,浙江 宁波 315211;2.宁波大学 宁波陆海国土空间利用与治理协同创新中心,浙江 宁波 315211;3.宁波大学 东海研究院,浙江 宁波 315211)

温室气体的排放使得以气候变暖为主要特征的全球气候变化受到广泛关注[1].中国是世界上最大的发展中国家,同时也是世界上最大的能源消耗国和温室气体排放国[2].因此,限制温室气体排放,促进经济发展低碳化已成为当前亟待解决的问题.因而研究碳排放的影响因素,有效抑制碳排放的增长变得尤为重要[3].严志瀚等[4]运用空间自相关对浙江省碳排放进行时空格局分析,结果表明浙北和浙东呈现高高集聚,浙西南呈现低低集聚.陈等[5]研究发现,浙江省县域经济呈现从西南到东北逐渐增强的格局,这与严志瀚等[4]的浙江省碳排放空间格局具有很大相似性.邓吉祥等[6]运用LMDI 法对中国能源消耗碳排放进行因素分解研究,结果发现经济发展因素对碳排放具有最强正效应,能源强度因素对碳排放具有最强负效应.刘晴川等[7]运用LMDI法将重庆市能源消耗碳排放分解为人口、人均GDP、产业结构、能源结构、能源强度和碳排放系数等6个因素进行研究.王立平等[8]基于EBA 模型对中国能源消耗碳排放的稳健性影响因素进行研究,结果发现地方财政决算支出、产业结构、能源效率、能源消费结构、能源价格、客运量等6个因素对中国人均碳排放量具有稳健性的显著影响.张乐勤等[9]基于STIRPAT模型对安徽省建设用地变化对碳排放的效应进行研究,结果表明建设用地与碳排放存在显著的正向效应,其对碳排放的边际弹性系数为0.119 4.王凯等[10]基于STIRPAT 模型对中国旅游业碳排放的影响因素进行分析,结果表明旅游业碳排放强度是抑制碳排放的关键因素.唐志鹏等[11]运用混合地理加权回归对中国省域碳生产率影响因素进行分析,结果表明能源结构对碳生产率呈负向影响,产业结构、技术进步、劳动生产率对碳生产率具有正向影响.

上述研究主要考虑的是工业化石能源消费造成的碳排放,忽略了工业生产过程、废弃物处理、农牧业活动等部门造成的碳排放,并且对于碳排放影响因素的空间异质性的研究多使用地理加权回归模型.地理加权回归模型主要使用截面数据进行研究,其截面数据样本量有限,常常影响模型结果.为此,本文系统计算了浙江省各市能源活动、工业生产、废弃物处理、农业活动4个部门碳排放,分析其时空演变特征,构建时空地理加权回归模型,分析浙江省碳排放影响因素的时空异质性.

1 研究方法与数据来源

1.1 碳排放的测算

碳排放测算参考《浙江省市县温室气体清单编制指南(2015 年修订版)》的测算方法,包括能源活动的碳排放、工业生产过程的碳排放、废弃物处理的碳排放、农业活动的碳排放4个部分.

1.1.1 能源活动的碳排放测算

能源活动碳排放是碳排放的主要组成部分,其主要碳排放项目包括工业、建筑业、服务业、居民生活、农林牧渔业、交通系统和石油、天然气系统逃逸等总计7个项目,计算公式如下[10-11]:

式中:Ee为能源活动部门碳排放量;Aj为燃料j的消耗量;Nj为燃料j的低位热值;Ej为燃料j的单位热量含碳量;Oj为燃料j的碳氧化率;44 和12 分别为CO2与C的摩尔质量.

石油和天然气系统逃逸项目所产生碳排放气体为CH4,计算方法是将各过程活动数据与其对应的排放因子相乘后相加汇总.根据相关指南,原油储运过程的甲烷排放因子选取为753×10-8[12-13].

1.1.2 工业生产过程中的碳排放测算

由于浙江省工业部门中只有水泥生产产业符合工业生产过程碳排放测算,因此本文只考虑水泥生产过程中的碳排放,其碳排放气体为CO2.根据相关指南,水泥产量熟料比选推荐值0.63,水泥生产过程排放因子选0.538 t(CO2)·t-1(熟料)[12-13].

1.1.3 废弃物处理的碳排放测算

废弃物处理碳排放包括废水处理氧化亚氮、城市固体废弃物填埋甲烷排放和焚烧处理碳排放,计算公式如下[12-13]:

式中:Ed为填埋城市废弃物所产生的CH4排放总量;M、L0、R、O分别为填埋的固体废弃物总量、管理类型垃圾填埋场的甲烷产生潜力、甲烷回收量和氧化因子;Ef为焚烧城市废弃物所产生的CO2排放总量;I、E分别为焚烧的固体废弃物总量和焚烧产生CO2的排放因子;EN为废水处理产生的N2O 排放量;NE、GE分别为废水中氮含量和废水的氧化亚氮排放因子;44/28 表示氮到氧化亚氮的转化系数.

1.1.4 农业活动的碳排放测算

农业活动包括稻田甲烷排放、动物肠道发酵甲烷排放、动物粪便管理甲烷和氧化亚氮排放4 项,其碳排放气体包括CH4、N2O,计算公式如下[12-13]:

式中:Er为稻田的CH4排放总量;Ai和Di分别为第i类稻田的播种面积和稻田CH4排放因子;Ea为动物肠道发酵和粪便管理所产生的CH4排放总量;Pi为第i类动物的数量;Ci和Fi分别为第i类动物的肠道产生CH4排放因子和粪便产生CH4排放因子;Ei为动物粪便管理所产生的N2O 排放量;mi和ni分别为特定种群粪便管理氧化亚氮排放因子和第i类动物的数量.

1.2 碳排放重心转移模型

碳排放重心概念参考人口重心的概念,重心分析可以借助重心点的位置、移动方向和移动距离等指标来研究区域地理现象的空间差异及其动态演化规律[14-15].设该地区包含若干单元,某个单元的中心坐标为(Xi,Yi),Ei为该单元的碳排放量,则该地区的碳排放重心坐标计算公式为[16-17]:

1.3 时空地理加权回归模型及数据处理

1.3.1 时空地理加权回归模型

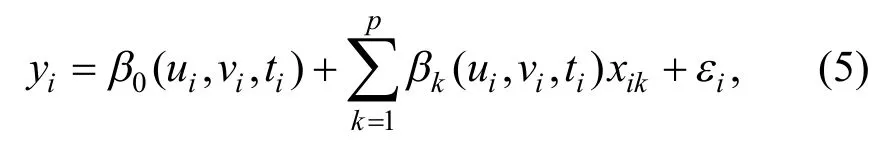

地理加权回归模型是空间异质性研究的经典模型,但是其只能使用截面数据,因此经常使用一个指标的多年平均值作为变量来构建地理加权回归模型.地理加权回归模型对样本有一定数量要求,但现实中截面数据样本量有限,常常影响模型结果.而时空地理加权模型将时间维度引入地理加权回归模型,能够得到时间和空间的双重信息,使得估计结果更为有效[18-19].时空地理加权回归模型表达式为[20]:

式中:ui和vi分别为重心点经纬坐标;(ui,vi,ti)为第i个样本点的时空坐标;β0(ui,vi,ti)为i点的回归常数,即时空地理加权回归中的常数项;βk(ui,vi,ti)为i点的第k个回归参数;xik为独立变量xk在i点的值,即时空地理加权回归模型指标体系中各量化指标的值;εi为模型的残差项.

1.3.2 影响因素选择及预处理

本文主要从人口、经济和技术三个角度考虑其对碳排放的影响.人口因素选取总人口和人口城市化率,经济因素选取人均GDP、第二产业比重、第三产业比重、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额,技术因素选取万元GDP 能耗、煤类能源占比.

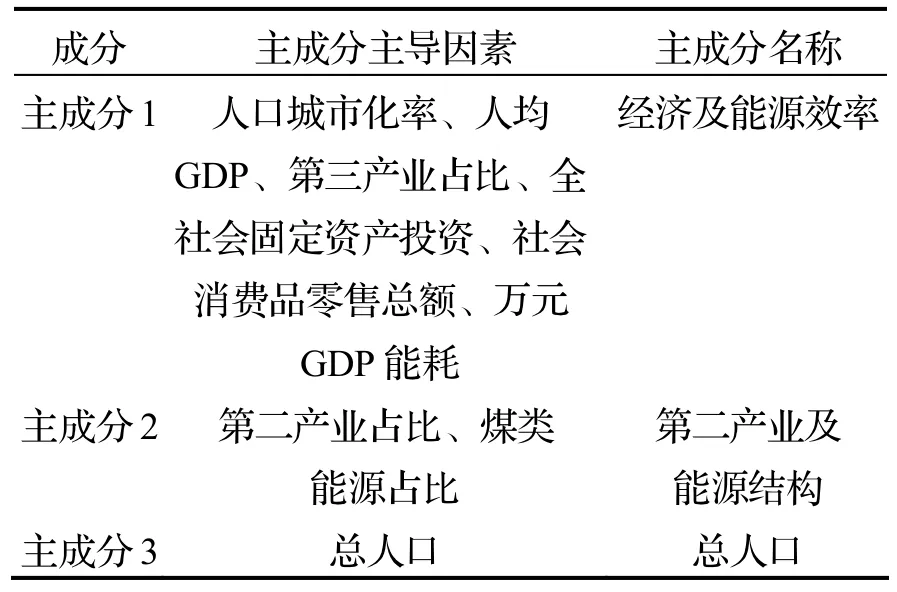

为排除影响因素之间的多重共线性,首先对影响因素进行相关性分析,检查影响因素间的共线性,结果表明影响因素间存在明显的相关性.因此,采用主成分分析法对9个变量提取主成分,得到主成分载荷矩阵和成分得分系数矩阵.根据主成分载荷矩阵中各影响因素对应系数绝对值的大小来判断各主成分的主导因素;根据成分得分系数矩阵中各主成分对应的各影响因素系数,通过回归计算可得各主成分的综合得分[21].主成分分析得到的各主成分主导因子见表1.

表1 主成分变量主导因子

通过上述操作排除影响因素的多重共线性后,以各主成分的综合得分为自变量,以碳排放为因变量进行时空地理加权回归.

1.4 数据来源及处理

能源消耗数据来自《中国能源统计年鉴》和《浙江统计年鉴》.水泥产量数据、农业活动水平数据、总人口、人口城市化率、GDP、第二产业比重、第三产业比重、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额来自《浙江统计年鉴》.废弃物填埋焚烧数据来自于《中国城市建设统计年鉴》.各类能源换算标准煤系数使用《中国能源统计年鉴》中的各种能源折标准煤参考系数表[22].

2 结果与分析

2.1 碳排放动态分析

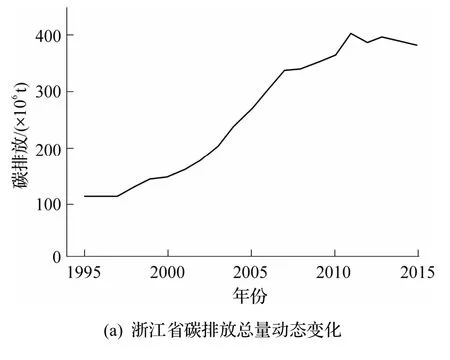

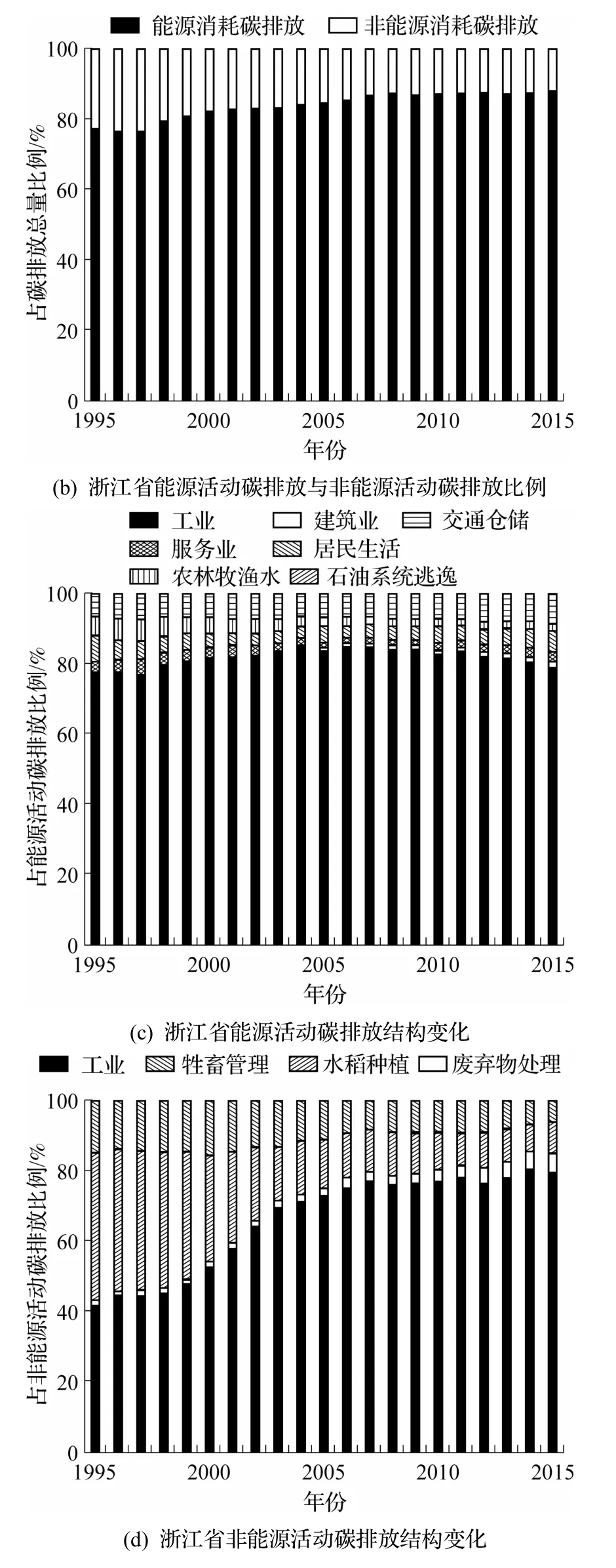

计算浙江省各市各部门碳排放,汇总为浙江省各部门碳排放,绘制浙江省碳排放总量动态变化图.根据《浙江省市县温室气体清单编制指南(2015 年修订版)》将浙江省各部门碳排放分为能源活动碳排放和非能源活动碳排放.其中,能源活动碳排放包括工业、建筑业、服务业、居民生活、农林牧渔水利业、交通仓储碳排放、石油系统逃逸碳排放共计7个项目,非能源活动碳排放包括工业生产过程(水泥生产)、废弃物处理、水稻种植(稻田甲烷排放)、牲畜管理(动物肠道发酵甲烷排放、动物粪便管理甲烷和氧化亚氮排放)碳排放.由此绘制浙江省碳排放结构变化图(图1).

图1 浙江省碳排放总量及结构动态变化

由图1(a)可知,1995—2015 年浙江省碳排放量总体上呈现上升趋势,由1995 年的107.76×106t 增长到2015 年的379.15×106t,年均增长率达6.69%.根据碳排放动态变化特征可以将总体阶段划分为4个阶段.第1 阶段是1995—2000 年,主要特征表现为碳排放量小,增长速度慢,碳排放量由1995 年的107.76×106t 增加到2000 年的142.71×106t,年均增长率为5.93%.第2 阶段是2000—2007 年,碳排放增长速度明显加快,由2000 年的142.71×106t增加到2007 年的334.29×106t,年均增长率达12.97%.第3阶段是2007—2011年,碳排放增长速度有所放缓,由2007 年的334.29×106t 增长到2011年的399.37×106t,年均增长率为4.6%.2011 年浙江省碳排放量达到最多.第4 阶段是2011—2015年,碳排放出现波动减少的趋势,由2011 年的399.37×106t 减少到2015 年的379.15×106t,年均减少率为-2.07%.

由图1(b)可知,能源活动碳排放是浙江省碳排放的主要来源,能源活动碳排放占碳排放总量的75.94%~87.71%,非能源活动碳排放占碳排放总量的12.29%~24.06%.研究期内,能源活动碳排放占碳排放的比例总体上呈现增加趋势,而2006 年后增加的速度明显放缓.

由图1(c)可知,工业碳排放是浙江省能源活动碳排放的主要来源,占能源活动碳排放的76.24%~ 85.24%;1995—2007 年,工业碳排放占能源活动碳排放的比例总体上呈上升趋势,2007 年后总体上呈下降趋势.建筑业、交通仓储业碳排放占能源活动碳排放的比例总体呈上升趋势,分别由1995 年的0.28%、6.46%上升到2015 年的1.75%、8.84%.农林牧渔水利业碳排放占能源活动碳排放的比例总体呈下降的趋势,由1995 年的5.34%下降到2015年的2.19%.服务业、居民生活碳排放占能源活动碳排放的比例呈现先下降后上升的变化特征,分别于2006 年和2007 年由下降趋势转变为上升趋势,研究期内占能源活动碳排放的比例分别为1.34%~ 4.36%、2.78%~7.71%.石油系统逃逸碳排放占非能源活动碳排放的比例很小,研究期内基本维持在0.1%以下.

由图1(d)可知,水泥生产和水稻种植碳排放是浙江省非能源活动碳排放的主要来源,两者合计占非能源碳排放的83.24%~89.06%.水泥生产、废弃物处理碳排放占非能源活动碳排放的比例总体上呈上升的趋势,分别由1995 年的41.83%、1.35%上升到2015 年的79.58%、5.85%.水稻种植、牲畜管理碳排放占非能源活动碳排放的比例总体呈下降趋势,分别由1995 年的42.19%、14.63%下降到2015 年的8.55%、6.02%.

2.2 浙江省碳排放重心转移分析

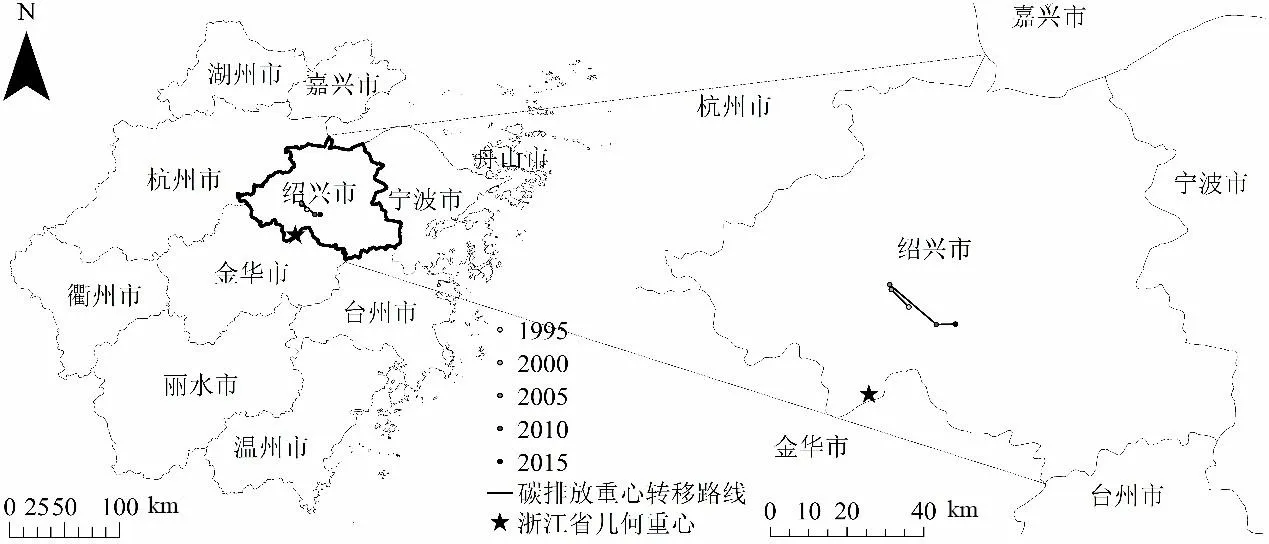

根据式(4)计算得到1995、2000、2005、2010、2015 年浙江省碳排放总量重心坐标及浙江省几何重心,并通过ArcGIS 10.5 得到浙江省碳排放重心转移图,具体结果如图2 所示.

由图2 可知,研究期内,浙江省碳排放重心大致落在绍兴市西南部,且一直位于浙江省几何重心的东北方向,说明浙江省东部和北部的碳排放量要大于西部和南部.总体来看,浙江省碳排放重心向东南转移了11.7 km.1995—2015 年,浙江省碳排放重心经历了西北向—西北向—东南向—东向的转移.

图2 1995—2015 年浙江省碳排放重心转移

碳排放重心的转移方向和距离与相应时期各市经济发展和产业结构调整相关联.分时段看,1995—2000 年,浙江省碳排放重心向西北移动了5.81 km,这主要是杭州、湖州碳排放总量增加迅速,其他市碳排放总量增加相对缓慢的结果.1995— 2000 年,杭州市碳排放总量增加了1 251.24×104t,年均增长率达15.48%;其中,工业能源消费碳排放是碳排放总量增加的主要原因,由于公用电力与热力、建材、纺织等行业发展迅速,能源消耗急剧增加.1995—2000 年,湖州市碳排放总量增加了392.98×104t,年均增长率为7.54%;其中,工业能源消费碳排放是碳排放总量增加的主要原因,能源消耗量由354.53×104t 增加到了395.13×104t.2000—2005 年,浙江省碳排放重心向西北移动了1.19 km,这主要是由于嘉兴市碳排放迅速增加的结果.2000—2005 年,嘉兴市碳排放增加1 911.88× 104t,年均增长率为18.21%.工业能源消费碳排放中的公用电力与热力、化工、纺织等部门迅速发展,能源消耗急剧增加.总体来看,2000—2005 年碳排放重心移动距离较短,说明此时期浙江省碳排放空间格局较为稳定.2005—2010 年,浙江省碳排放重心向东南移动了14.34 km,这主要是宁波、台州碳排放迅速增加,而杭州、湖州、嘉兴等市碳排放增加缓慢的结果.2005—2010 年,宁波市碳排放增加了4 184.43×104t,年均增长率为12%;在工业部门中,石油天然气加工业和电力热力部门迅速发展,能源消耗急剧增加.台州市达到了阶段性碳峰值,这主要是电力与热力部门能源消耗量增加的结果.2005—2010 年,台州市能源消耗量由455.5× 104t 标准煤增加到1 027.3×104t 标准煤;其中,电力与热力部门能源消耗量约占80%~90%.2010— 2015 年,浙江省碳排放重心向东移动了4.47 km,这主要是舟山、温州碳排放增长较快,而其他市碳排放总量增幅较小甚至在减少的结果.2010—2015年,舟山市碳排放增加了1 269.65×104t,年均增长率达35.64%.舟山群岛新区的建立使得舟山市海洋产业、物流业等产业得到迅速发展,对能源的需求和消耗也在迅速增加.2010—2015 年,温州市碳排放增加了700.35×104t,年均增长率为5.45%,这主要是能源加工和转化部门能源消耗量迅速增加的结果.杭州、湖州、嘉兴、丽水的碳排放增幅相对较小,金华、宁波、衢州、绍兴、台州碳排放总量出现负增长.

2.3 时空地理加权回归模型结果分析

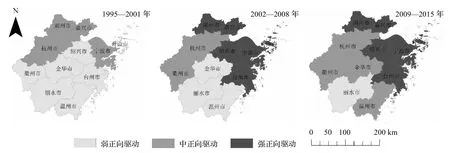

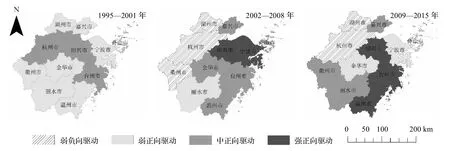

利用ArcGIS 10.5 中属性表计算几何的功能,计算得到浙江省各市的几何重心X、Y坐标为空间坐标,设时间坐标t值的最小步长单位为年.利用Huang 等[20]制作的时空地理加权回归中的ArcGIS 10.5的插件(带宽采用自动最优设置),分析各主成分综合得分对碳排放的影响参数.参数大于0 表示解释变量对碳排放起促进作用,参数越大表明促进作用越强,参数小于0 表明解释变量对碳排放起抑制作用,参数绝对值越大表明抑制作用越强.计算1995—2001 年、2002—2008 年、2009—2015 年的3个时间段内各主成分参数的平均值,根据各主成分参数平均值的大小,运用等分法将各主成分对碳排放的作用分为强正向驱动、中正向驱动、弱正向驱动、强负向驱动、中负向驱动、弱负向驱动6 种,并由此绘制如图3~5 所示的时空变化图.

由图3 可知,研究期内,经济及能源效率因素对各市碳排放均为驱动作用,时空演变由北强南弱转变为东北强西南弱,最后又转变为北强南弱.1995—2001 年,经济及能源效率因素对碳排放的促进作用呈北强南弱的空间格局,杭州、宁波、湖州、绍兴经济及能源效率因素对碳排放呈强正向促进作用,嘉兴、金华、台州呈中正向驱动作用,舟山、温州、衢州、丽水呈弱正向驱动作用.2002— 2008 年,经济及能源效率因素对碳排放的促进作用转变为东北强西南弱的空间格局,杭州由强正向驱动作用转变为中正向驱动作用,嘉兴、台州由中正向驱动作用转变为强正向驱动作用,舟山、衢州由弱正向促进作用分别转变为中正向驱动作用、强正向驱动作用.2009—2015 年,经济及能源效率因素对碳排放的促进作用转变为北强南弱的空间格局,北部市域经济及能源效率因素对碳排放的驱动作用明显减弱,说明北部市域经济发展造成的碳排放减少,经济发展对能源消耗的依赖在降低,能源效率在提高.宁波、湖州经济及能源效率因素对碳排放由强正向驱动作用转变为中正向驱动作用,嘉兴、台州由强正向驱动作用转变为弱正向驱动作用,湖州由强正向驱动作用转变为中正向驱动作用,衢州由中正向驱动作用转变为弱正向驱动作用.

图3 经济及能源效率因素对碳排放影响的时空变化

由图4 可知,研究期内,第二产业及能源结构因素对各市碳排放均为驱动作用,由北强南弱的空间格局转变为东北强西南弱的空间格局.1995— 2001 年,杭州、宁波、嘉兴、湖州第二产业及能源结构因素对碳排放呈中正向驱动作用,其他市域为弱正向驱动作用.2002—2008 年,东北部的市域第二产业及能源结构因素对碳排放的驱动作用显著增强,宁波、嘉兴、湖州第二产业及能源结构因素对碳排放由中正向驱动作用转变为强正向驱动作用,绍兴、舟山、台州由弱正向驱动作用转变为强正向驱动作用,衢州由弱正向驱动作用转变为中正向驱动作用,基本呈东北强西南弱的空间格局.2009—2015 年,第二产业及能源结构因素对各市碳排放驱动作用的空间格局相较2002—2008 年总体差别不大,仍然呈现东北强西南弱的空间格局,金华、温州第二产业及能源结构因素对碳排放由弱正向驱动作用转变为中正向驱动作用.浙江省第二产业及能源结构因素对碳排放的促进作用整体呈东北强西南弱的空间格局,这主要是由于浙江省东北部市域第二产业相对发达,第二产业规模相对较大.2015 年,浙江省东北部的杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山的第二产业生产总值占全省第二产业生产总值的68.73%,西南各市合计仅占全省第二产业生产总值的31.27%,第二产业的发展对能源消耗的依赖较大,因此东北部市域的第二产业的发展和能源结构的变化对其碳排放的正向驱动作用较大.

图4 第二产业及能源结构因素对碳排放影响的时空变化

由图5 可知,研究期内,总人口对碳排放的驱动作用的空间格局由北强南弱转变为东强西弱.1995—2001 年,杭州、绍兴、台州总人口对碳排放呈中正向驱动作用,宁波、嘉兴、湖州、金华、温州、衢州、丽水为弱正向驱动作用,舟山为弱负向驱动作用.2002—2008 年,总人口对碳排放的驱动作用转变为东强西弱的空间格局.杭州总人口对碳排放由中正向驱动作用转变为弱负向驱动作用,湖州、衢州由弱正向驱动作用转变为弱负向驱动作用,嘉兴、金华、温州由弱正向驱动作用转变为中正向驱动作用,宁波、绍兴分别由弱正向驱动、中正向驱动作用转变为强正向驱动作用,舟山由弱负向驱动作用转变为中正向驱动作用.2009—2015年,南部市域的总人口对碳排放的促进作用明显增强.台州、温州总人口对碳排放由中正向驱动作用转变为强正向驱动作用,衢州、丽水分别由弱负向驱动作用、弱正向驱动作用转变为中正向驱动作用,金华由中正向驱动作用转变为弱正向驱动作用,舟山由中正向驱动作用转变为弱负向驱动作用.

图5 总人口对碳排放影响的时空变化

3 结论及建议

3.1 结论

本文系统测算了1995—2015 年浙江省各部门碳排放,分析了浙江省碳排放时空演变,从人口、经济、技术三方面选取指标,通过时空地理加权回归模型分析各影响因素对碳排放总量影响的时空异质性.主要结论如下:

(1)研究期内,浙江省碳排放总体上呈增长趋势,年均增长率为6.69%.根据浙江省碳排放动态变化特征可将其分为4个阶段,第1 阶段是1995— 2000 年,主要特征是碳排放量小,增长缓慢;第2阶段是2000—2007 年,主要特征是碳排放增长迅速;第3 阶段是2007—2011 年,相比第2 阶段碳排放增长有所放缓;第4阶段是2011—2015年,碳排放呈现波动下降的趋势.

能源活动碳排放是浙江省碳排放的主要来源,占碳排放总量的75.93%~87.70%,工业碳排放是能源活动碳排放的主要来源.非能源活动碳排放是浙江省碳排放的次要来源,水泥生产和水稻种植是非能源活动碳排放的主要来源.

(2)碳排放重心转移结果表明,浙江省碳排放重心大致落在绍兴市西南部,且一直位于浙江省几何重心的东北方向,说明浙江省东部和北部的碳排放量要大于西部和南部.总体来看,浙江省碳排放重心向东南转移了11.7 km,1995—2015 年,浙江省碳排放重心经历了西北向—西北向—东南向—东向的转移,碳排放重心的转移方向和距离与相应时期各市经济发展和产业结构调整相关.

(3)研究期内,经济及能源效率因素对各市碳排放均为驱动作用,时空演变由北强南弱转变为东北强西南弱,最后又转变为北强南弱.第二产业及能源结构因素对各市碳排放均为驱动作用,由北强南弱的空间格局转变为东北强西南弱的空间格局.总人口对碳排放驱动作用的空间格局由北强南弱转变为东强西弱.

3.2 建议

研究期内,浙江省碳排放总量达到了阶段性峰值,碳排放增长速度明显放缓,但碳排放总量很大,2011—2015 年的年均碳排放在3.5×108t 以上,减排压力依然很大.能源消耗碳排放是浙江省碳排放的主要来源,且其占碳排放总量的比例在不断上升,因此应重点控制能源消耗碳排放.工业碳排放是能源消耗碳排放的主要来源,2007 年后,工业碳排放占能源消耗碳排放的比例逐渐下降,因此既要减少工业碳排放,也要重视建筑业、服务业、交通仓储业等碳排放的增长.对于能源消耗碳排放的控制,一方面要提高能源利用率,另一方面要改善能源结构,扩大清洁能源的比例,减少煤炭等化石能源的比例.水泥生产是非能源消耗碳排放的主要来源,且增长速度较快,因此应通过提高生产技术,限制水泥产量等措施控制水泥生产碳排放的增长.

经济及能源效率和第二产业及能源结构因素对浙江东北部市域的正向驱动作用较强,因此浙江东北部的市域采取调整产业结构,提高能源效率,优化能源结构等措施来控制碳排放的增长会取得较为明显的效果.绍兴、台州、温州等市域的人口因素对碳排放具有较强的正向驱动作用,因此,绍兴、台州、温州等应提倡绿色低碳的生活方式、扩大公共交通等城市公共服务的范围,提高城市公共服务的效率.