情绪干预理论在大学生心理健康教育中的应用效果

2021-11-19朱永虹

许 芳,朱永虹

(1.安徽财经大学艺术学院,安徽蚌埠 233000;2.安徽财经大学工商管理学院,安徽蚌埠 233000)

大学生心理健康教育从旁辅助学生将心理问题解决[1],帮助其在学习生活中积极参与[2]。在大学生心理健康教育中,合理情绪宣泄占有重要地位[3]。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性选取2019年1月−2020年1月某高校大学生100例,依据心理健康教育方法分为情绪干预理论组、常规心理干预组。常规心理干预组50 例,年龄18~24 岁,平 均(20.35 ± 3.42)岁,女 性16 例(32.00%),男性34 例(68.00%)。情绪干预理论组50例,年龄19~25 岁,平均(21.35 ± 3.52)岁,女性17 例(34.00%),男性33 例(66.00%)。两组大学生的一般资料比较差异均不显著(P>0.05)。

1.2 纳入和排除标准

纳入标准:①均具有良好的依从性;②均知情同意。

排除标准:①有严重不良事件出现;②未随访。

1.3 方法

1.3.1 常规心理干预组

将心理咨询提供给大学生,不可以对其进行心理干预,将心理干预课程集中开展起来。

1.3.2 情绪干预理论组

应用情绪干预理论,授课4 节,每周1 节,内容主要包括理论指导、范例讲解、个体应用、实际运用,让大学生对情绪管理基本策略进行熟练掌握,在实践中应用,对现实持接纳态度,将自身四项组织起来并节制,宽容待己,将自己与他人的不合理要求减少。

情绪干预辅导活动设计方案为:

(1)认知情绪。使大学生对自身情绪进行初步感受,对情绪进行了解,将ABC理论初步讲解给大学生。

(2)想法决定情绪。使大学生明白我们对事情的看法对我们的情绪造成了直接影响,不是事件本身,想法不同,情绪就不同。

(3)理论和非理性。使大学生学会对理性和非理性的想法进行辨别。

(4)和非理性辩论。使大学生对非理性不合理信念的辩论技术进行熟练掌握,从而将合理想法树立起来。

(5)理性情绪ABCDE。使大学生将理性情绪ABCDE 体系建立起来,并初步综合运用,即:①A 大部分不合理的信念包括更多主观臆测成分,而大部分合理的信念以一些书籍的客观事实为基础;②B 不合理的信念则会促进情绪困扰的产生,而合理的信念能够使人们对自己进行有效保护,努力使自己在生活中保持愉快;③C 不合理的信念很难使人们的显示目标实现,从而促进苦恼情绪的出现,而合理的信念能够使人们以更快的速度使自己的目标实现;④D合理的信念能够使人们不在他人的麻烦中介入,而不合理的信念则会使人们在他人的麻烦中介入;⑤E合理的信念能够使人们以较快的速度将情绪冲突消除或对其进行组织,而不合理的信念会使人们长期持续受到情绪困扰,从而促进部恰当反应的发生。

(6)积极自我谈话。使大学生将积极正确的心态形成。

(7)对自己的情绪进行控制。使大学生自我调适。情绪干预理论一方面具有实用性与针对性,另一方面还能够促进大学生自我教育能力的提升。

(8)效果体验。让大学生发言,对干预辅导方案的训练效果进行了解与检验。

1.4 观察指标

随访3月后进行观察。

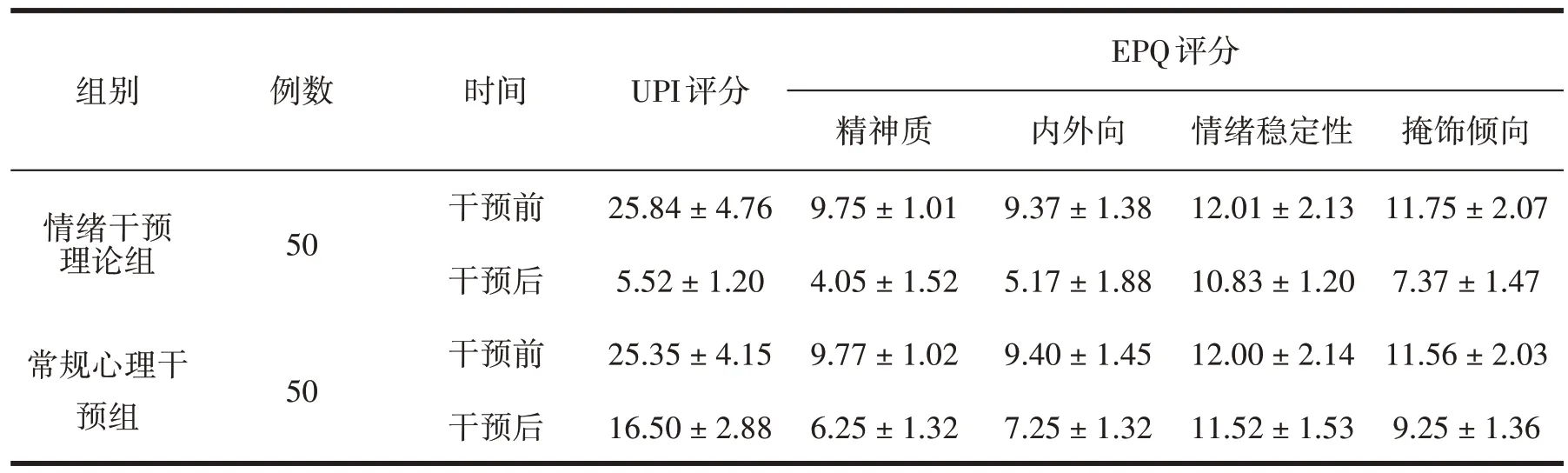

(1)心理健康状况。采用大学生人格问卷(UPI)和埃森克人格问卷(EPQ)。UPI 问卷内容包括精神分裂症、神经症及其他各种学生的冲突、烦恼等状况,总分0~56分,表示好~差[4]。EPQ问卷内容包括精神质、内外向、情绪稳定性、掩饰倾向4项,每项0~15分,总分0~60 分,表示好~差[5]。

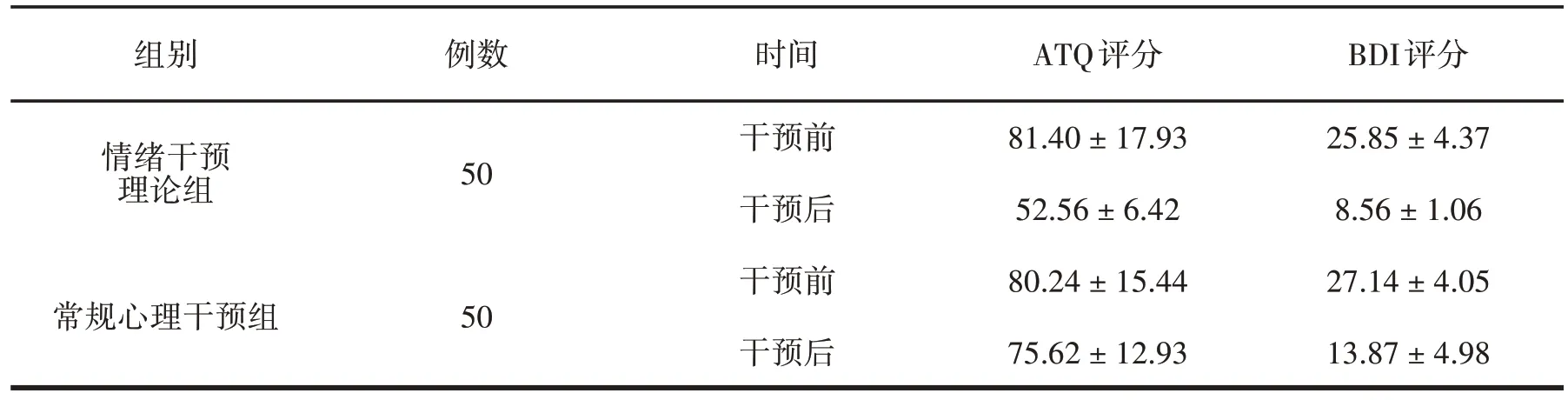

(2)抑郁情绪。采用负性自动思维问卷(ATQ)和Beck 抑郁问卷(BDI)。ATQ问卷总分0~100分,表示无~严重[6]。BDI问卷总分0~40分,表示无~严重[7]。

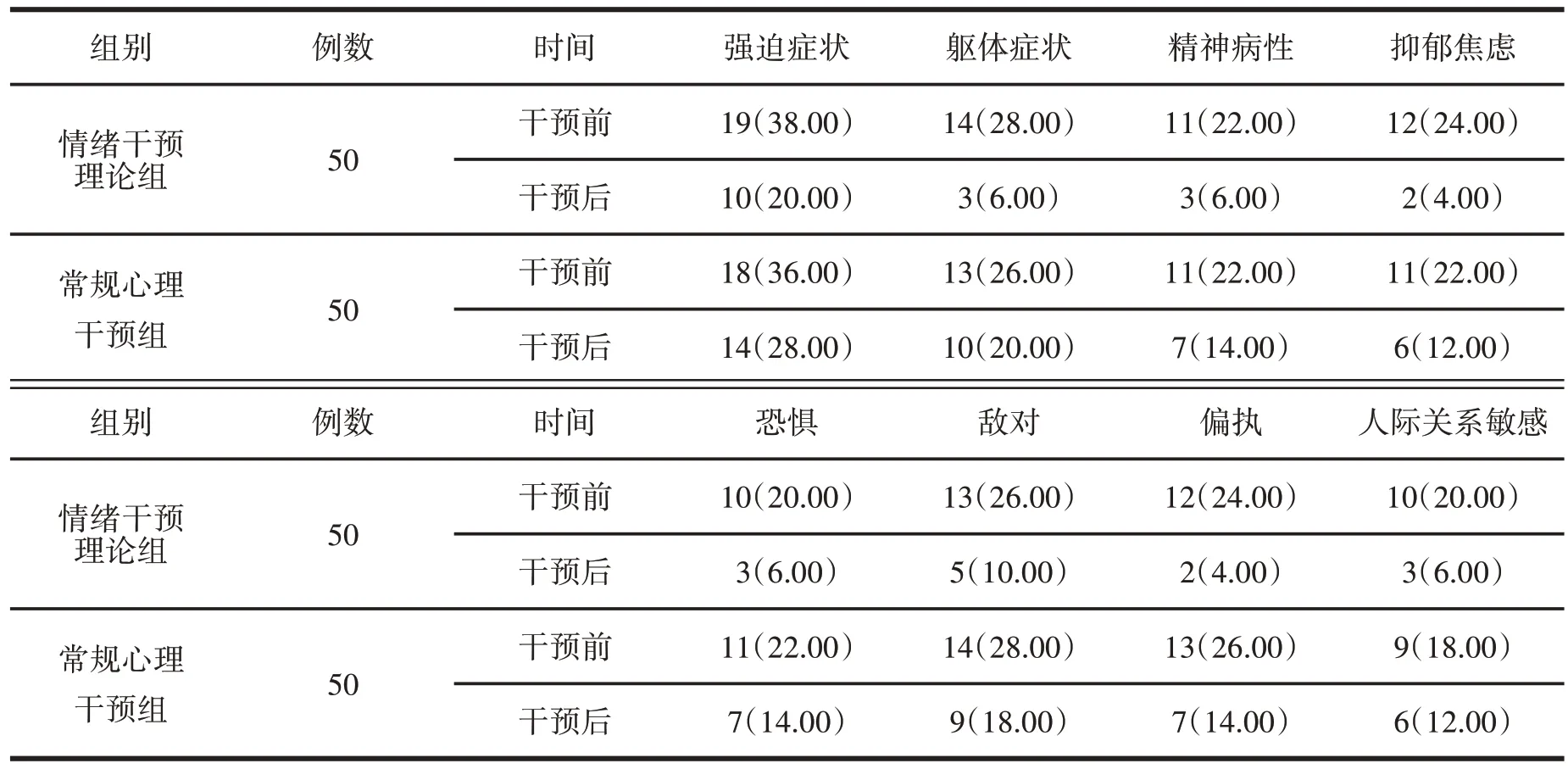

(3)心理状态。采用症状自评量表(SCL−90),内容包括强迫症状、躯体症状、精神病性、抑郁焦虑、恐惧、敌对、偏执、人际关系敏感8 项,每项0~100 分,0~50分、51~100分分别评定为阴性、阳性。

1.5 统计学分析

采用SPSS21.0,计量资料用()表示,用t检验;计数资料用率表示,用χ2检验。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 干预前后的心理健康状况比较

情绪干预理论组患者干预后较干预前的UPI 评分、EPQ 问卷中精神质、内外向、情绪稳定性、掩饰倾向评分降低幅度均显著高于常规心理干预组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者干预前后的心理健康状况比较

2.2 干预前后的抑郁情绪比较

情绪干预理论组患者干预后较干预前的ATQ 评分、BDI评分降低幅度均显著高于常规心理干预组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者干预前后的抑郁情绪比较

2.3 干预前后的心理状态比较

情绪干预理论组患者干预后较干预前的SCL−90量表中强迫症状、躯体症状、精神病性、抑郁焦虑、恐惧、敌对、偏执、人际关系敏感比例降低幅度均显著高于常规心理干预组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者干预前后的心理状态比较

3 讨论

3.1 大学生心理健康问题

在一个人的生存和发展中,健康是基础,也是基本权利。而在健康中,心理健康占有重要地位。世界卫生组织(WHO)定义心理健康为一种持续的具有完善的外部适应性与内部协调性的心理状态。对未来社会来说,大学生是主要劳动力、是栋梁,我国具有较多的大学生总数,具有较大的发展潜力,但是在目前网络场域、社会思潮等因素的影响下,大学生缺乏理想的心理健康状况。近年来,校园暴力事件日益增多,其中一些恶性事件的社会影响力极为广泛。同时,大学生还具有越来越低的道德。

3.2 大学生心理健康教育

近年来,社会日益广泛关注了大学生的心理健康问题。大学生还没有向社会进入,而对大学生的价值观、人生观来说,大学阶段是以较快速度走向成熟的关键时期,在心理健康教育中,大学阶段也是关键时期。情绪干预理论和心理健康要求相符,其给予情绪管理以充分强调,尽量促进对象心理防御能力的提升,对负性事件进行准确处理,进而对较好的心理状态进行维持。

3.3 情绪干预理论应用效果

大学生具有较为复杂的心理状况,相关医学研究表明,强迫、抑郁焦虑、躯体症状、敌对等是大学生的主要心理问题,原因可能为校园竞争环境。一些学生对未来发展的自信心在受到网络负面冲击后并不充足,同时,熬夜、对手机进行频繁应用也极易引发心理问题,游戏成瘾、网络成瘾等心理疾病广泛流行于校园中。情绪干预理论能够促进大学生情绪调节、理性认知能力的增强,对不良情绪因素进行控制,进而促进学生心理成熟防御机制的增强,从而逐渐将其自身施加的心理改变并减轻。

综上所述,大学生心理健康教育中情绪干预理论的应用效果较常规心理干预好,值得在临床推广。